Роль экспозиции склонов в послепожарной трансформации углерода в почвах лиственничников криолитозоны Средней Сибири

Автор: Богданов В.В., Прокушкин С.Г.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки: Общая биология

Статья в выпуске: 9, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье показано, что в зависимости от гидротермических условий на склонах разной экспозиции в почве постпирогенных лиственничников идут специфические биогенные процессы, приводящие к трансформации углерода.

Органическое вещество, запасы, углерод, низовые пожары

Короткий адрес: https://sciup.org/14084454

IDR: 14084454 | УДК: 630*231:631:681.47

Текст научной статьи Роль экспозиции склонов в послепожарной трансформации углерода в почвах лиственничников криолитозоны Средней Сибири

Введение . Пожары - один из основных дестабилизирующих факторов естественной динамики лесов криолитозоны и бореальной зоны в целом. Они вносят существенные изменения в сукцессионные процессы и структуру лесных фитоценозов Сибири [6, 4]. По оценке М.А. Софронова с соавторами [4], в северной тайге России ежегодно 320 тыс. га покрытой лесом площади подвергается низовым пожарам, следовательно, пожар является главным фактором, регулирующим запас и потерю органического вещества почвы. Под действием пожаров коренным образом изменяются гидротермические и эдафические условия, микробиологические и биохимические процессы в почвах и, как следствие, - биоразнообразие растительных сообществ [1]. В криолитозоне пожары средней и высокой интенсивности приводят к заметному увеличению глубины сезонного оттаивания почвы, изменению режимов увлажнения и температуры. Кроме того, следствием лесных пожаров является их влияние на потоки углерода в региональных и глобальных масштабах, обусловленное пирогенными и постпирогенными эмиссиями углерода в атмосферу и его переносом в другие экосистемы.

Цель исследований : изучить формирование и трансформацию углерода в почвах лиственничников Центральной Эвенкии, сформировавшихся в послепожарный период.

Задачи исследований : определить запас углерода в почве постпирогенных лиственничников; определить запасы органического вещества в почвах лиственничников, сформировавшихся в послепожарный период на склонах разной экспозиции и оценить особенности его трансформации в этих условиях.

Объекты и методы исследований . Работа выполнена в криолитозоне Центральной Эвенкии в низовьях р. Кочечум – правого притока р. Н. Тунгуска (64º18´ с.ш., 100º11´ в.д.), где лесные пожары являются неотъемлемым фактором данного региона. В связи с этим все изучаемые лиственничные насаждения в данном регионе пирогенного происхождения.

Для выполнения поставленных задач на северном и южном склонах подобраны лиственничники постпирогенной генерации в возрастном диапазоне от молодняков до перестойных: 38–50, 58–78, 138, 180, 186 лет. Возраст гарей определяли по подсушинам на спилах лиственниц. Подробная их лесотаксационная характеристика и температура корнеобитаемого слоя представлена нами ранее [2].

На всех пробных площадях заложены 20-метровые трансекты, где фиксировался микрорельеф, а в его элементах (буграх пучения и западинах) в 3-кратной повторности были заложены учетные площадки (20–25 см), на которых проведен учет запаса подстилки и взяты почвенные образцы. Образцы почвы на этих площадках отбирались почвенным буром (объемом 100 см3) в 3-кратной повторности по слоям (0–5 и 5–10 см), в которых определялся объемный вес и отдельные формы углерода. В лабораторных условиях образцы почвы подготавливались к анализам по методу О.Г. Растворова [7].

Определение содержания общего углерода в почве осуществлялось на элементном анализаторе Elementar Vario EL (Германия). Определение содержания водоэкстрагируемого органического углерода (ВЭОУ) проводили в водной вытяжке 1:10 (образец:вода). Полученные растворы фильтровались через нитроцеллюлозный фильтр с диаметром пор 0,22 мкм. В выпаренном фильтрате углерод определялся по методу И.В. Тюрина. Определение качественного состава гумуса (фульво-кислот и гуминовых кислот) в почве проводили по методике И.В. Тюрина в модификации В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой [5].

В почвах определялся также качественный состав органического вещества (ПОВ) по потере массы при последовательном прокаливании образцов в течение 2 ч в муфельной печи в диапазоне температур 150–600 ºС.

Результаты исследований и их обсуждение . Экологические условия, сложившиеся на склонах разной экспозиции, существенно влияют и на содержание углерода в почве. В лесных биогеоценозах гидротермические условия на склонах разной экспозиции являются также определяющим фактором образования, накопления и трансформации водорастворимого органического вещества в почве.

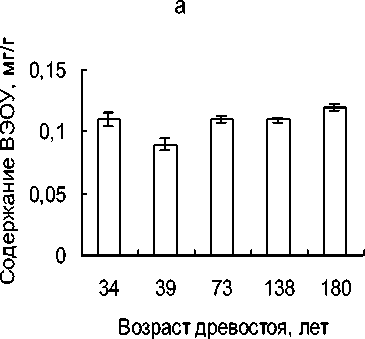

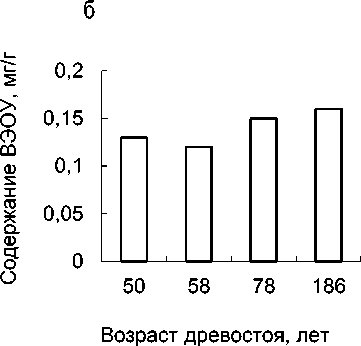

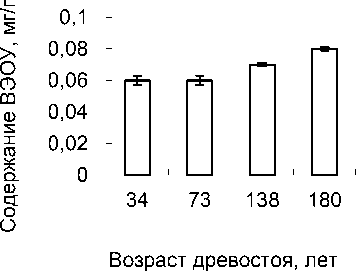

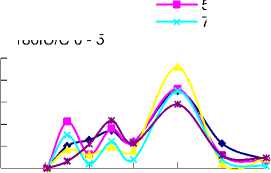

Проведенный анализ показал, что содержание ВЭОУ в 0–5-сантиметровом слое почвы лиственничников зависит от экспозиции склонов и составляет от 0,12 до 0,16 на южных и от 0,11 и до 0,12 мг/г – на северных склонах (рис. 1, I ). При этом, если в верхнем 0–5-сантиметровом слое почвы наблюдаются различия в содержании ВЭУ между склонами, то в 5–10-сантиметровом слое эти различия незначительны, а его концентрация ниже, чем в верхнем слое, и составляет от 0,06 до 0,08 для северных склонов и от 0,07 до 0,09 мг/г – для южных (рис. 1, II ). В целом в лиственничниках на северных склонах с более высоким увлажнением и близким залеганием многолетней мерзлоты скорость процессов деструкции существенно ниже. В связи с этим и содержание ВЭОУ здесь ниже, чем на южных склонах. Кроме того, более высокое содержание ВЭОУ в почве на южных склонах обусловлено его интенсивным поступлением из подстилок, где также наблюдается более высокая концентрация.

Содержание и состав гумусовых веществ в почвах определяют их структуру, водновоздушный и тепловой режимы, спектральную и отражательную способность, их теплоемкость и теплопроводность. От этих показателей зависят условия минерального питания растений, процессы внутрипочвенной дифференциации химического состава. Все это указывает на важную экологическую роль гумусовых веществ в лесных биогеоценозах. Особенно это выражено на склонах разной экспозиции, отличающихся распределением солнечной радиации и осадков и, как следствие, гидротермическими условиями.

I

II а б

Рис. 1. Концентрация водоэкстрагируемого органического углерода в 0-5 (I)

и 5-10-сантиметровом (II) слое почвы на северном (а) и южном (б) склонах, мг/г а.с.м.

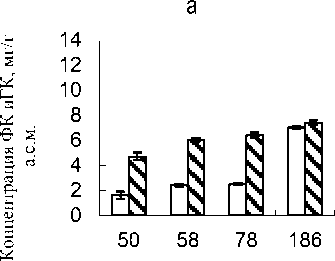

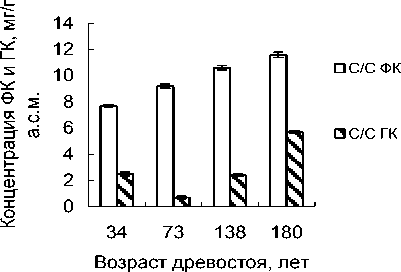

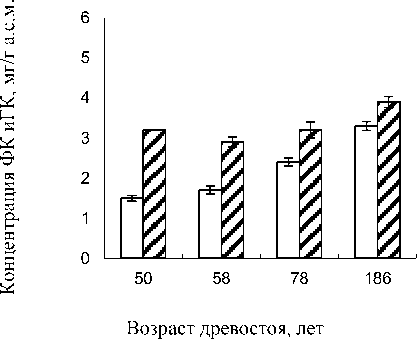

При изучении фракционного состава гумуса в почвах послепожарных лиственничников на склонах разной экспозиции выявлено, что его состав и содержание неодинаковы и определяются их экологическими особенностями. Так, на северных склонах в силу складывающихся неблагоприятных гидротермических условий, повышенной увлажненности, более близкого залегания многолетней мерзлоты и бедной микрофлоры происходит слабая минерализация и гумификация растительных остатков (рис. 2, I ).

На склонах же южной экспозиции с более благоприятными гидротермическими условиями наблюдается увеличение микробиологической активности, что приводит к более интенсивной минерализации органического вещества (рис. 2, I ).

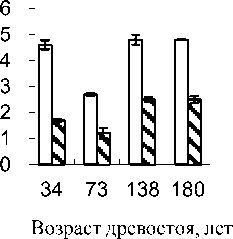

В нижележащих слоях (5–10 см) отмечено снижение содержания гуминовых и фульвокислот по отношению к вышележащему горизонту. В данных горизонтах на северном склоне прослеживается увеличение доли гуминовых кислот по отношению к фульвокислотам, что связано с уменьшением численности микрофлоры и ее активности (рис. 2, II ). Кроме того, изменения в их содержании наблюдаются и в зависимости от возраста постпирогенных древостоев.

Таким образом, различия в гидротермическом режиме местообитаний в значительной мере определяют содержание и фракционный состав гумусовых веществ в почве.

Возраст древостоя, лет

I

б

II а б

Рис. 2 . Концентрация фульвокислот (ФК) и гуминовых кислот (ГК) в 0–5 (I)

и 5–10-сантиметровом (II) слое почвы на северном (а) и южном (б) склонах, мг/г а.с.м.

Органическое вещество (ОВ) почвы на склонах разной экспозиции представляет особый интерес, так как в процессе функционирования лесного биогеоценоза в отличающихся экологических условиях формируется разный состав ОВ, которое подвергается разным воздействиям . Для оценки его качественного состава использован термический анализ, который основан на разной степени устойчивости ОВ к нагреванию [3].

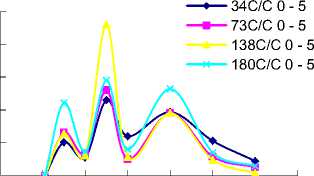

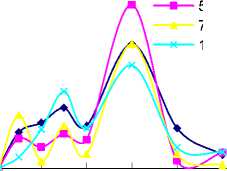

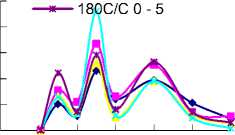

В результате выполненного анализа минеральных почв (0–5, 5–10-сантиметровых слоев) постпирогенных лиственничников на склонах разной экспозиции выявлено, что при прокаливании в верхних 0-5-сантиметровых слоях почвы прослеживается три пика потери массы (рис. 3, I ).

I

б

а

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

0 100 200 300 400 500 600 700

Температура, ºС

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

50Ю/С 0 - 5

58Ю/С 0 - 5

78Ю/С 0 - 5

186Ю/С 0 - 5

0 100 200 300 400 500 600 700

Темперутура, ºС

а

II

б

34C/С 0 - 5 39С/С 0 - 5

73С/С 0 - 5 138С/С 0 - 5

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

0 100200300400500600

Температура, ºС

го

О)

54Ю/С 0 - 5

78Ю/С 0 - 5

50Ю/С 0 - 5

58Ю/С 0 - 5

186Ю/С 0 - 5

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

0 100 200 300 400 500 600

Температура, º С

Рис. 3. Потеря органического вещества при прокаливании 0-5 (I) и 5-10-сантиметрового(11) слоя почвы на северных (а) и южных (б) склонах, % от а.с.м.

Первый пик наблюдается при 100–150 °С и связан с удалением конституционной воды, второй – при 250 °С и характерен для почв склонов северной экспозиции, указывая на присутствие слабоустойчивых к нагреванию соединений – гемицеллюлозы и целлюлозы. При этом разлагаются сначала менее термоустойчивые гемицеллюлозы, а затем собственно целлюлоза [3].

Для склонов южной экспозиции характерна потеря массы при более высокой температуре 400 °С, при которой происходит разложение важных структурных компонентов – структурированной и аморфной целлюлозы, а также более устойчивых соединений – типа лигнина или лигноцеллюлозы. В минеральном слое 5–10 см также выявлено три пика потери массы, характеризующих качественный состав органического вещества этих горизонтов (рис. 3, II ).

Таким образом, в результате термического анализа минерального горизонта почв следует, что органическое вещество почв на склоне северной экспозиции представлено в большей степени «свежими» негумифицированными фракциями, такими как гемицеллюлоза, целлюлоза и в меньшей степени продуктами гумификации.

В то же время органическое вещество склонов южной экспозиции представлено структурированной и аморфной целлюлозой, а также более устойчивыми соединениями, такими как лигнин, гумусовые вещества (гумины и гуматы), и в меньшей степени слабоустойчивыми к нагреванию соединениями.

Выводы . На основании полученных данных следует, что южные склоны характеризуются меньшим количественным и специфическим качественным составом органического вещества. Данные условия можно рассматривать как возможную модель поведения пула углерода в лиственничных биогеоценозах криолитозоны при изменении климата.

Различия в гидротермических условиях на склонах определяют в напочвенном покрове и содержании водорастворимой фракции ОВ, что существенно влияет на интенсивность и направленность биогеохимических процессов в почве. В верхних минеральных горизонтах почв на южных склонах, в связи с более интенсивной минерализацией и высоким содержанием водорастворимой фракции углерода, возрастает отношение С гк /С фк , что служит показателем более интенсивной минерализации ОВ и увеличения скорости гумификации растительных остатков. При этом ОВ представлено как «свежими» фракциями гемицеллюлозы и целлюлоз, так и лигнином, и лигноцеллюлозой. С увеличением давности пожара в органическом веществе почв возрастает доля более термоустойчивых соединений – лигнина или лигноцеллюлозы, гуматов и гуминов.

В целом северные склоны можно рассматривать как модель формирования ОВ в лиственничниках при глобальном похолодании климата, а южные – как при потеплении.

Список литературы Роль экспозиции склонов в послепожарной трансформации углерода в почвах лиственничников криолитозоны Средней Сибири

- Биологические свойства почв на гарях и ход роста послепожарного возобновления в северотаежных лиственничниках Средней Сибири/П.А. Цветков //Лесоведение. -1998. -№ 6. -С. 23-32.

- Богданов В.В., Прокушкин С.Г. Влияние экспозиции склонов на послепожарную трансформацию органического вещества в лиственничниках криолитозоны Средней Сибири//Вестн. КрасГАУ. -2015. -Вып. 5. -С. 3-7.

- Ведрова Э.Ф., Стаканов В.Д., Плешиков Ф.И. Закономерности изменения пула углерода в бореальных лесах//Лесные экосистемы Енисейского меридиана. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002. -С. 206-221.

- Влияние пожара на баланс углерода в бореальной зоне Северной Евразии, создание информационной базы для моделей/М.А. Софронов //Лесоведение. -2000. -№ 4. -С. 3-8.

- Пономарева В.В., Плотникова Т.А. Гумус и почвообразование. -Л.: Наука, 1980. -218 с.

- Прокушкин С.Г., Сорокин Н.Д., Цветков П.А. Экологические последствия пожаров в лист венничниках северной тайги Красноярского края//Лесоведение. -2000. -№ 4. -С. 11-17.

- Химический анализ почв: учеб. пособие/О.Г. Растворов . -СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995. -264 с.