Роль энергосберегающих приемов основной обработки почвы в формировании массы 1000 зерен яровой пшеницы на черноземе выщелоченном Красноярской лесостепи

Автор: Ивченко В.К., Михайлова З.И., Ильченко И.О., Луганцева М.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 8, 2019 года.

Бесплатный доступ

Важным показателем физических свойств зерна яровой пшеницы является масса 1000 зерен. С переходом на энергосберегающие технологии основной обработки почвы изменяются условия роста и развития сельскохозяйственных культур. Поэтому, с целью изучения влияния различных приемов основной обработки почвы на показатель массы 1000 зерен яровой пшеницы, были проведены исследования на черноземных почвах Красноярской лесостепи. Представлены результаты исследования, проведенного в полевых опытах в ОПХ «Минино» в 1985-1987 гг., а также в полевом опыте кафедры общего земледелия, заложенном в учебно-опытном хозяйстве«Миндерлинское» в 2016-2018 гг. Объектом исследования был чернозем выщелоченный, который характеризуется повышенным содержанием гумуса (6,1-8,0 %), нейтральнойреакцией почвенного раствора (рН - 6,1-7,0) и тяжелосуглинистым гранулометрическим составом. Исследование проводили в зернопаропропашном севообороте. Схема опыта включала варианты с отвальной вспашкой, плоскорезным рыхлением, поверхностной обработкой и без проведения основной обработки...

Обработка почвы, минеральные удобрения, аммиачная селитра, масса 1000 зерен, яровая пшеница, качество зерна

Короткий адрес: https://sciup.org/140245669

IDR: 140245669 | УДК: 633.11:631.445.4

Текст научной статьи Роль энергосберегающих приемов основной обработки почвы в формировании массы 1000 зерен яровой пшеницы на черноземе выщелоченном Красноярской лесостепи

Введение. Яровая пшеница является главной продовольственной культурой в Восточной Сибири, зерно которой используется для хлебо- пекарной, крупяной и макаронной промышленности.

Эта культура очень требовательна к условиям произрастания. Посредством соответствующей системы агротехнических мероприятий можно влиять не только на величину урожая зерна, но и на его качество. В связи с этим выращивание устойчивых урожаев высококачественного зерна яровой пшеницы выявляется важнейшей задачей в земледелии.

Исследованиями ряда авторов установлено, что качество зерна значительно изменяется под воздействием многих факторов. При этом ряд исследователей считают, что качественные показатели зерна, такие как содержание белка [2], показатели натурной массы, стекловидности и силы муки в большей степени зависят от метеорологических условий года, чем от агротехнических факторов [9].

Тем не менее, многими авторами отмечена существенная зависимость качественных показателей зерна от целого ряда агротехнических факторов.

Как известно, величина массы 1000 зерен относится к числу показателей, характеризующих физические свойства зерна [7, 8]. Этот показатель относится к важным хозяйственным признакам и используется при расчете нормы высева семян [3].

Низкий уровень агротехники приводит к ухудшению качества зерна пшеницы. В то же время результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что высокий уровень агротехники яровой пшеницы обеспечивает получение более качественного зерна по большинству показателей, в том числе и по массе 1000 зерен.

В литературе встречается очень мало данных о влиянии энергосберегающих приемов основной обработки почвы на величину массы 1000 зерен яровой пшеницы. Имеющиеся же результаты исследований зачастую носят противоречивый характер.

В условиях Красноярского края действие отдельных агротехнических приемов практически не изучено с точки зрения влияния их на качество зерна и, в частности, на величину массы 1000 зерен.

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве Красноярского края зачастую отказываются от проведения отвальной обработки почвы и переходят на энергосберегающие приемы поверхностной обработки почвы. Это приводит к изменению условий роста и развития этой культуры, что в конечном итоге может повлиять на уровень урожайности и показатели качества зерна. К числу показателей, характеризующих физические свойства зерна, относится и масса 1000 зерен.

Цель исследования : изучение влияния энергосберегающих приемов основной обработки почвы на массу 1000 зерен яровой пшеницы в зернопаропропашном севообороте.

В задачи исследования входило:

-

1. Определить массу 1000 зерен яровой пшеницы, выращенной на разных вариантах основной обработки почвы.

-

2. Установить влияние энергосберегающих приемов основной обработки почвы на величину массы 1000 зерен яровой пшеницы.

-

3. Установить влияние азотных удобрений, предшественников и метеорологических условий вегетационных периодов 2016–2018 гг. на величину массы 1000 зерен яровой пшеницы.

Объекты и методы исследования . Исследование проведено в полевом опыте кафедры общего земледелия в учебно-опытном хозяйстве «Миндерлинское» в 2016–2018 гг., а также в полевом опыте в ОПХ «Минино», который был проведен в 1985–1987 гг.

Объект исследования – чернозем выщелоченный, характеризующийся повышенным содержанием гумуса (6,1–8,0 %), нейтральной реакцией почвенного раствора (рН – 6,1–7,0). Гранулометрический состав чернозема выщелоченного – тяжелосуглинистый.

Севооборот со следующим чередованием культур: сидеральный пар – яровая пшеница – ячмень – кукуруза – яровая пшеница, – развернут во времени и по полям.

Схема опыта включала в себя следующие варианты:

-

1. Отвальная вспашка на 20–22 см.

-

2. Плоскорезное рыхление на 20–22 см.

-

3. Поверхностная обработка на 8–10 см.

-

4. Без основной обработки почвы.

Повторность в опыте – 4-кратная. Срок посева яровой пшеницы – 3-я декада мая.

В каждом варианте яровую пшеницу высевали по двум фонам – без удобрений и удобрен- ный. В качестве минеральных удобрений вносили аммиачную селитру в дозе 34,7 кг/га д.в.

Технология возделывания культуры – общепринятая для данной почвенно-климатической зоны [10]. Учет урожая зерна яровой пшеницы выполняли комбайном. Массу 1000 зерен определяли в соответствии с ГОСТ 10842-89 [1]. Математическая обработка результатов исследований проводилась по Б.А. Доспехову [6].

Погодные условия вегетационного периода 1985 г. были близки к оптимальным, несмотря на то, что при меньшей сумме осадков за вегетационный период достаточно обильные дожди выпадали в наиболее ответственные периоды вегетации растений.

Вегетационный период 1986 г. отличался сильнейшей засухой, хотя в мае количество выпавших атмосферных осадков превышало среднемноголетний показатель на 3,8 мм.

В 1987 г. агрометеорологические условия для роста и развития яровой пшеницы были близки к оптимальным.

Вегетационный период 2016 г. характеризовался как более теплый и засушливый по сравнению со среднемноголетними данными. В течение всего летнего периода (за исключением мая) среднемесячная температура воздуха превышала среднемноголетние показатели на 0,7– 4,3 ºС. Особенно жарким был июнь, когда среднемесячная температура воздуха составила 19,3 ºС. Это на 4,3 ºС выше по сравнению со среднемноголетними данными.

Минимальное количество осадков выпало в июне (38,3 мм). В то же время в июле количество выпавших атмосферных осадков достигло величины 147,4 мм, или на 81,6 мм больше по сравнению со среднемноголетними показателями.

В целом вегетационный период 2016 г. характеризовался как засушливый – ГТК (июнь – август) составил 0,8.

Вегетационный сезон 2017 г. был теплее обычного, особенно июнь, среднемесячная температура которого превысила среднемноголетние показатели на 5,1 °С. Следует отметить, что за этот месяц выпало всего 20 мм осадков, что составляет 45 % от среднемноголетних значений.

Июль, август и сентябрь были дождливыми, количество выпавших атмосферных осадков превышало среднемноголетние значения в 1,7– 5,2 раза.

Вегетационный период 2018 г. характеризовался повышенной среднесуточной температурой воздуха и крайне низким количеством выпавших атмосферных осадков в течение вегетационного периода по сравнению со среднемноголетними данными.

Результаты исследования и их обсуждение. Для улучшения биологических свойств семян применяются агротехнические приемы, воздействующие на материнское растение и непосредственно на семена. Следует отметить, что в сельскохозяйственной литературе агротехнический прием чаще всего оценивается с точки зрения повышенной урожайности и улучшения товарных качеств зерна [5].

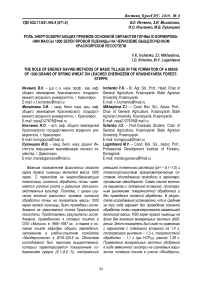

Обобщение экспериментальных данных полевых опытов, заложенных в ОПХ «Минино» в 1985–1987 гг., показывает, что применение в качестве основной обработки почвы отвальной вспашки, поверхностной обработки и прямого посева существенным образом не сказалось на величине показателя массы 1000 зерен яровой пшеницы сорта Иртышанка.

В среднем за три года на изучаемых вариантах показатель массы 1000 зерен составлял соответственно 32,5–32,7 и 32,2 г (НСР 095 – 1,0 г) (рис. 1).

обработка обработки

Рис. 1. Масса 1000 зерен яровой пшеницы, размещаемой после занятого пара в ОПХ «Минино», г

□ 1985 г.

□ 1986 г.

□ 1987 г.

В то же время между исследуемыми годами разница по величине данного показателя имеется.

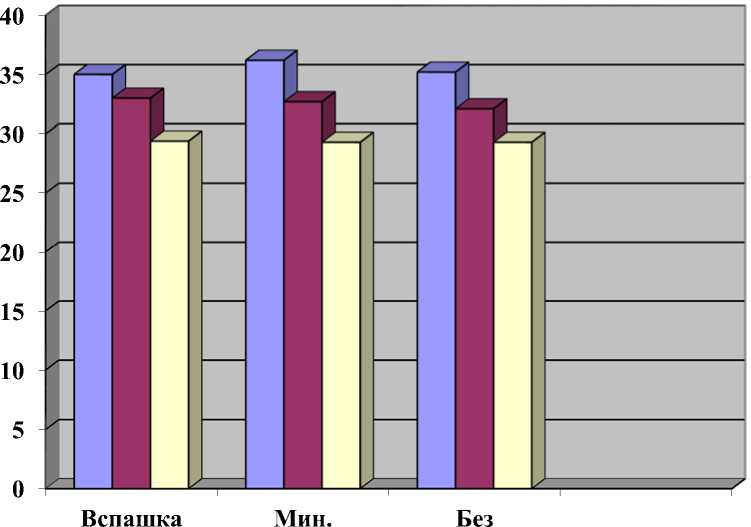

Результаты исследований по изучению влияния различных приемов основной обработки почвы на массу 1000 зерен яровой пшеницы сорта Новосибирская 15, посеянной после сидерального пара в учхозе «Миндерлинское» в 2016–2018 гг., представлены на рисунке 2.

Установлено, что применение отвальной вспашки, плоскорезного рыхления и поверхностной обработки почвы дискатором существенным образом не сказалось на величине массы 1000 зерен. На этих вариантах показатель массы 1000 зерен не выходил за пределы 29,5–29,8 г.

Рис. 2. Масса 1000 зерен яровой пшеницы, размещаемой после сидерального пара (среднее за 3 года), г

Минимальная величина массы 1000 зерен яровой пшеницы на неудобренном фоне характерна для варианта, на котором основная обработка почвы не проводилась. Снижение данного показателя по сравнению с вариантом отвальной вспашки составило 1,4 г, плоскорезного рыхления – 1,3 г, поверхностной обработки – 1,1 г при НСР 095 , равной 1,4 г.

Применение минеральных азотных удобрений в виде аммиачной селитры хотя и способ- ствует проявлению устойчивой тенденции к повышению величины массы 1000 зерен практически на всех изучаемых вариантах по сравнению с неудобренным фоном (см. рис. 2), тем не менее достоверной разницы между изучаемыми вариантами не установлено.

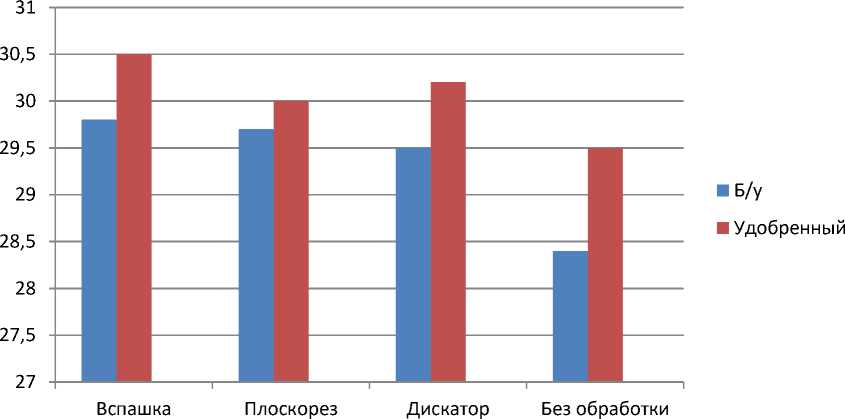

О наличии различий по величине показателя массы 1000 зерен при размещении яровой пшеницы после кукурузы можно судить по данным, представленным на рисунке 3.

Рис. 3. Масса 1000 зерен яровой пшеницы, размещаемой после кукурузы (среднее за 3 года), г

Из представленных на рисунке 3 данных следует, что существенной разницы между изучаемыми вариантами основной обработки почвы как на неудобренном, так и на удобренном фонах, не установлено.

В то же время можно отметить, что абсолютная величина массы 1000 зерен яровой пшеницы, размещаемой после кукурузы, ниже по сравнению с той, которая получена при посеве яровой пшеницы после сидерального пара (см. рис. 2, 3). Эта разница в пользу сидерального пара как предшественника на варианте с отвальной вспашкой составляет 1,5 г, на варианте с плоскорезным рыхлением – 1,3 г и при проведении поверхностной обработки – 1,1 г. И только на варианте без проведения основной обработки почвы размещение яровой пшеницы как после сидерального пара, так и после кукурузы не выявило сколь-нибудь значительной разницы (28,4 и 28,4 г соответственно).

Результаты исследований И.И. Голубевой свидетельствуют, что при возделывании озимой пшеницы различные системы обработки почвы, такие как ежегодная отвальная вспашка, поверхностная обработка на 10–12 см и чередование отвальной вспашки с поверхностной обработкой не оказали значительного влияния на технологические качества зерна [4]. По ее мнению, на данные показатели более существенное влияние оказывают климатические показатели и уровень минерального питания.

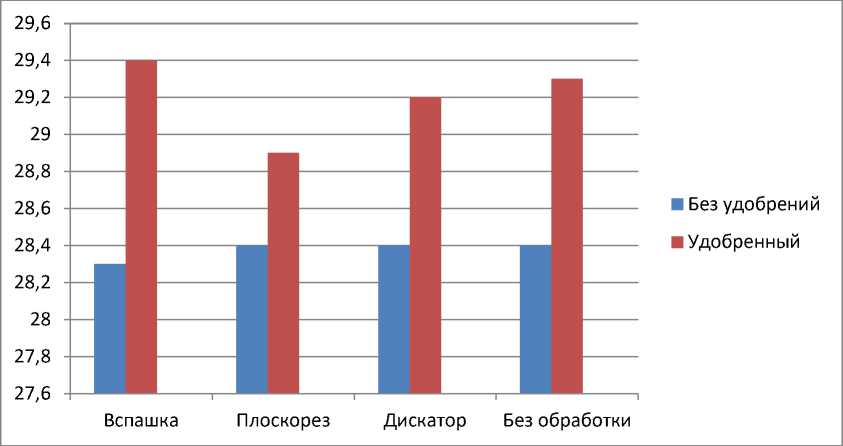

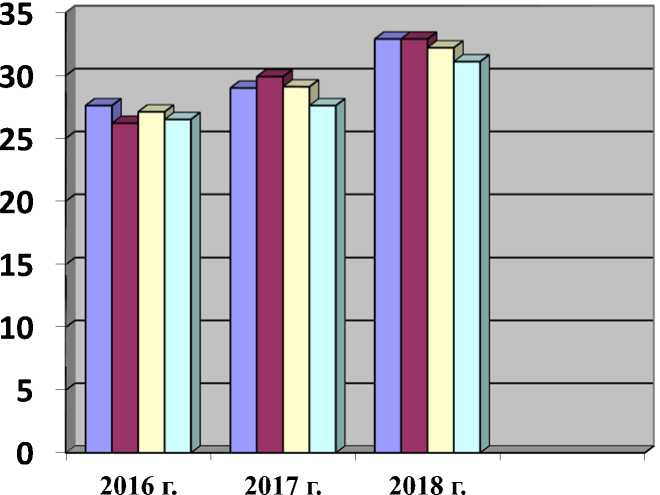

Об изменении показателя массы 1000 зерен в зависимости от погодных условий вегетационных периодов 2016–2018 гг. можно судить по данным, представленным на рисунке 4.

□ Вспашка

□ Плоскорез

□ Дискатор

□ Без обработки

Рис. 4. Масса 1000 зерен яровой пшеницы, размещаемой после сидерального пара на фоне без удобрений, г

Установлено, что за исследуемые годы масса 1000 зерен яровой пшеницы существенно изменяется на всех изучаемых вариантах. Так, по сравнению с 2016 в 2017 г. величина данного показателя повысилась от 1,1 (вариант без проведения основной обработки почвы) до 3,7 г (вариант с плоскорезным рыхлением).

При сравнении данных 2016 и 2018 гг. разница массы 1000 зерен в пользу 2018 г. колеба- лась от 4,6 (вариант без проведения основной обработки почвы) до 6,7 г (вариант с плоскорезным рыхлением).

Более низкая величина массы 1000 зерен яровой пшеницы, полученная в 2016 г., может быть связана с повышенным количеством выпавших атмосферных осадков в июле [7].

Как известно [8], по величине данного показателя зерно пшеницы принято разделять на четыре группы: высокая масса 1000 зерен (свыше 30 г), выше среднего (25–30 г), средняя (22–25 г), ниже среднего (менее 22 г). В 2018 г. сформировалось зерно яровой пшеницы, которое можно отнести к группе с высокой массой 1000 зерен, а в 2016 и 2017 гг. – к группе выше среднего.

Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что различные приемы основной обработки почвы (отвальная вспашка, плоскорезное рыхление, поверхностная и нулевая обработка) не оказывают существенного влияния на показатель массы 1000 зерен яровой пшеницы.

Внесение минеральных азотных удобрений в виде аммиачной селитры не приводит к достоверному изменению массы 1000 зерен яровой пшеницы.

Максимальное влияние за три года исследований на изменение массы 1000 зерен яровой пшеницы оказали метеорологические условия вегетационных периодов.

Список литературы Роль энергосберегающих приемов основной обработки почвы в формировании массы 1000 зерен яровой пшеницы на черноземе выщелоченном Красноярской лесостепи

- ГОСТ 10842-89. Зерно зерновых и бобовых культур и семена масличных культур. Метод определения массы 1000 зерен или 1000 семян. - М., 1989.

- Белоус И.Н., Харкевич Л.П., Адамко В.Н. Влияние систем удобрения на урожай и качество зерна озимой ржи // Агрохимический вестник. - 2014. - № 1. - С. 38-40.

- Ведров Н.Г., Дмитриев В.Е., Халипский А.Н. Сибирское растениеводство: учеб. пособие / Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2002. - 316 с.

- Голубева И.И. Урожай и качество зерна озимой и яровой пшеницы при длительном применении различных систем обработки почвы и минеральных удобрений в зерновом севообороте на серых лесных почвах: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. - М., 2001. - 20 с.

- Дмитриев В.Е. Агроэкологические и сортовые особенности формирования структуры урожая и урожайности яровой пшеницы при различных технологиях ее возделывания в условиях Приенисейской Сибири: автореф. дис. … д-ра с.-х. наук / Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2002. - 32 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки исследований): учебник. - 6-е изд. - М.: Альянс, 2011. - 352 с.

- Келер В.В. Экологические и сортовые особенности формирования технологических качеств яровой пшеницы в лесостепи Красноярского края. - Красноярск, 2007. - 123 с.

- Коданев И.М. Агротехника и качество зерна. - М.: Колос, 1970. - 232 с.

- Кокин Г.А. Влияние предшественников и минеральных удобрений на урожай и качество зерна яровой пшеницы в лесостепи Зауралья: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. - М., 1985. - 16 с.

- Система земледелия Красноярского края на ландшафтной основе: науч.-практ. рекоменд. / под общ. ред. С.В. Брылева. - Красноярск, 2017. - 224 с.