Роль кафедры ботаники Тверского университета в изучении биоразнообразия: традиции и перспективы

Автор: Нотов Александр Александрович, Мейсурова Александра Федоровна, Петухова Людмила Владимировна, Иванова Светлана Алексеевна, Зуева Людмила Викторовна, Андреева Елена Александровна, Спирина Ульяна Николаевна, Степанова Елена Николаевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Юбилеи и даты

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

Кафедра ботаники - одно из старейших структурных подразделений Тверского государственного университета, история которого берёт своё начало от женской учительской школой им. П.П. Максимовича. Кафедра тесно связана с истоками биологического образования и ботанических исследований в Тверском крае. Уже на начальных этапах развития она стала играть ведущую роль в познании региональной флоры и растительности, выполняла важную координирующую функцию при организации научных экспедиций. К середине ХХ в. был достигнут высокий уровень изученности флоры сосудистых растений. В 1970-е гг. начаты биоморфологические исследования. В 90-е гг. ХХ в. флористический анализ приобрёл комплексный характер, осуществляется инвентаризация разнообразия грибов, мохообразных, лишайников. В ХХI в. флористическая и структурная тематика стала основой для формирования новых интегральных направлений. Традиционные для ботаники и экологии подходы были дополнены физико-химическими методами. Область современных научных интересов кафедры вышла далеко за пределы классической ботаники. Осуществляется разработка общебиологических концепций. Предложена и реализована оригинальная модель биомониторинга экосистем Верхневолжья. Широкий спектр выполняемых на кафедре проектов способствует повышению прикладной направленности и региональной значимости результатов.

Тверской государственный университет, кафедра ботаники, тверская область, этапы развития научных исследований, биоразнообразие, флора, компоненты флоры, мохообразные, лишайники, адвентивные виды, биологические инвазии, генезис флоры, сохранение биоразнообразия, красные и чёрные книги, общебиологические концепции, комплексный биомониторинг, физико-химические методы исследования, биоморфология, морфогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/146279466

IDR: 146279466 | УДК: 58.007

Текст обзорной статьи Роль кафедры ботаники Тверского университета в изучении биоразнообразия: традиции и перспективы

Тверской край крайне интересен с ботанической точки зрения. Его приуроченность к центральной части Каспийско-Балтийского водораздела, большая ландшафтная и флористическая гетерогенность, обуславливают уникальность многих природных комплексов (Невский, 1938а, б, 1939, 1956, I960; Нотов, 2012а, б; Изучение ..., 2015; Дорофеев, Хохлова, 2016; Нотов и др., 2016в и др.). Всё это определяет особую актуальность развития региональной ботаники. Благодаря усердию талантливых тверских исследователей к концу XIX в. была достигнута высокая для того времени степень изученности флоры (см. Пупарев, 1869; Бакунин, 1879; Цингер, 1885 и др.). Для качественного повышения уровня анализа биоразнообразия была необходима активная деятельность профильного структурного подразделения, кооординирующего исследования. Его функцию стала выполнять кафедра ботаники Тверского педагогического института, история которого берёт своё начало от женской учительской школой им. П.П. Максимовича (Невский, 1958; Петухова, 2005; Школа ..., 2007; Ильина, 2010, 2012). Область современных научных интересов кафедры вышла далеко за пределы классической ботаники (Нотов и др., 2017). Актуальна оценка роли кафедры ботаники Тверского университета в изучении различных аспектов биоразнообразия, выявление основных направлений исследований и этапов их развития.

Основы для развития ботанических исследований в Тверском крае были заложены еще в рамках Тверской земской учительской школы им. П.П. Максимовича. В ней работали Л.А. Колаковский, А.Н. Светликова, О.Ю. Фёдорова (Игнатьев, 2017). Уже на этом этапе наряду с процессом обучения стали реализовываться элементы экспериментальных работ и экспедиций.

Одним из наиболее ярких тверских педагогов конца XIX - начала XX вв. был Л.А. Колаковский (рис. 1). После окончания Московского государственного университета он работал в разных учебных заведениях г. Твери. В 1881-1908 гг. преподавал в Тверской земской учительской школе им. П.П. Максимовича (рис. 2). В 1920-1923 гг. стал лектором общей ботаники в Практическом институте сельского хозяйства и лесоводства, а в 1920-1925 гг. заведовал кабинетом ботаники Тверского пединститута. Л.А. Колаковский многое сделал для развития интереса к ботанике в регионе и исследовательской деятельности.

В 1883 г. по поручению МОИП Л.А. Колаковский проводил флористические исследования в Симбирской и Пензенской губерниях. Собран большой объем гербарного материала, найдено 40 новых для этих регионов видов, за что была получена благодарность от В.Я. Цингера. В 1910 г. Л.А. Колаковский вместе с воспитанниками работал в экспедиции на Урале.

Рис. 1. Леонид Антонович Колаковский (1854-1929)

Рис. 2 . Воспитанницы школы Максимовича на экскурсии (1913 г.) (фото из Архива школы Максимовича в Научной библиотеке ТвГУ)

Л.А. Колаковский регулярно участвовал в ежегодных съездах естествоиспытателей, которые проходили в Москве, организовывал в Твери ботанические чтения и праздники посадки деревьев (Шувалова,

2003). В 1898 г. он купил усадьбу И.И. Боброва, парк которой (ныне Ботанический сад Тверского университета) обустроил в соответствии со своими научными интересами. Им была собрана интересная коллекция древьев и кустарников. На опытном участке он часто проводил практические занятия по ботанике для учеников.

Укреплению интереса к ботанике способствовали и другие педагоги этого периода. В 1910-1917 гг. в Тверской земской учительской школы им. П.П. Максимовича работала А.Н. Светликова. В 1917-1926 гг. она продолжила свою педагогическую деятельность в Тверском (Калининском) педагогическом институте, где проводила занятия по морфологии, систематике, низшим растениям, анатомии и физиологии растений. Курс естественной истории, в том числе ботанику и зоологию, в 1891-1919 гг. преподавала О.Ю. Фёдорова.

Региональная флористика и геоботаника в Тверском крае стала развиваться благодаря многогранной деятельности ученика академика В.Л. Комарова, выдающегося геоботаника и биоценолога, проф. А.П. Ильинского (рис. 3). С 1919 г. он стал работать в Главном ботаническом саду, позднее в Ботаническом институте (БИН) АН СССР, а с 1929 г. был одновременно профессором Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена (Стародумова, 1994). А.П. Ильинский изучал механизмы динамики и устойчивости биоценозов, разрабатывал проблемы методики геоботанических исследований, генезиса флор; классификации растительности, дендрологии и садового строительства (Ильинский, 1935, 1937, 1944; Ильинский, Шиффере, 1936). Он был почётным выборным членом многих русских и зарубежных научных обществ.

Исследования А.П. Ильинского в Тверской губернии начались в 1912 г. после окончания Санкт-Петербургского императорского университета и продолжались до 1936 г. (Потов, 2005, 20126). В 1913— 1914 гг. А.П. Ильинский изучал луговую растительность в Тверской губернии (Ильинский, 1913, 1913-1914). Впервые в истории Тверского края флористическая тематика была дополнена детальными геоботаническими исследованиями, в задачи которых входило не только описание основных типов растительности и ассоциаций, но и выяснение закономерностей их генезиса (см. Ильинский, 1913).

В 1923-1929 гг. А.П. Ильинский заведовал кафедрой ботаники Тверского педагогического института (ТГПИ), в котором начал работать по личному приглашению ректора Д.С. Базанова. Благодаря А.П. Ильинскому осуществлялось разноплановое сотрудничество нашей кафедры ботаники с БИН АН СССР и Ленинградским государственным педагогическим институтом им. А.И. Герцена. Позднее, в 1931 г. он на базе этого института проводил исследования в Калининской области (Невский, 1958; Нотов, 2005).

Рис. 3 . Алексей Порфирьевич Ильинский (1888-1945)

Рис. 5 . Александр Александрович Лебедев (1886-1981)

Заведуя кафедрой ботаники ТГПИ, А.П. Ильинский выполнял огромную работу по организации флористических экспедиций, в числе которых две масштабные Верхнемоложские, проведённые с участием Ассоциации по изучению производительных сил губернии. В экспедициях был собран богатейший фактический материал и значительные по объёму гербарные коллекции (Ильинский, 1921, 1923, 1924, 1925-1926). '

В исследования флоры Тверского края активно включались студенты. Некоторые из них стали позднее профессиональными ботаниками. В их числе Ал.А и Ан.А. Фёдоровы, С.А. Невский. По материалам их студенческих работ были опубликованы оригинальные научные статьи (Фёдоров Ал., Фёдоров Ан., 1927 и др.). Большая часть дальнейшей научной биографии братьев Фёдоровых после окончания ТГПИ в 1929 г. была связана с Ботаническим институтом АН СССР. В нём Ал.А. Фёдоров (1906-1982) начал работать с 1937 г., а Ан.А. Фёдоров (1908-1987) - с 1945 г. Однако оба они учавствовали в экспедициях по изучению флоры Тверского края в 1935 г. Очень весом их вклад в развитие отечественной ботаники, координации исследований, в создании и издании многотомных коллективных монографий. Чл.-кор. АН СССР Ал.А. Фёдоров - специалист в области систематики и морфологии растений (Фёдоров, 1958 и др.), награжден 4 орденами Трудового Красного Знамени. В 1962-1976 гг. он стал директором БИНа, был автором и ответственным редактором «Атласа по описательной морфологии высших растений» (1962-1986), 6-томной «Жизни растений» (1974-1981). Чл.-кор. АН СССР Ан.А. Фёдоров (1908-1987) - систематик и биогеограф (см. Тахтаджян, Фёдоров Ан., 1972 и др.), награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени. Был главным редактором 11-томной «Флора европейской части СССР» (1974-1996), консультантом и автором международного издания «Флора Европы» (1964-1976).

Талантливый ботаник, ученик академика В.Л. Комарова, С.А. Невский (1908-193 8), скончавшийся в 29-летнем возрасте, участвовал в изучении флоры Тверского края практически до конца своей жизни (Невский С., 1930, 1937; см. Невский, 1947-1952; Нотов, 2005).

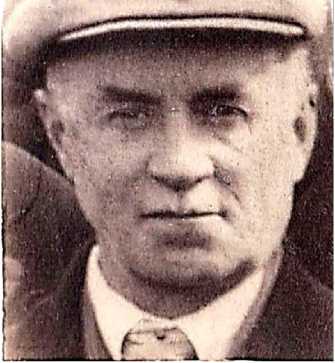

Эстафета флористических исследований была принята М.Л. Невским (рис. 4). Им были продолжены регулярные экспедиционные исследования и создана итоговая детальная региональная сводка по флоре Калининской области. Практически вся творческая биография М.Л. Невского была связана с Калининским государственным педагогическим институтом (КГПИ). В 1927-1930 гг. он заведовал естественнонаучным отделом Тверского краеведческого музея. С 1930 г. стал ассистентом кафедры методики естествознания Тверского пединститута. В 1932 г. М.Л. Невский окончил естественно- биологический факультет МГУ по специальности геоботаника. В 1933— 1962 гг. заведовал кафедрой ботаники КГПИ. Читал курсы геоботаники и систематики растений.

В 1930 г. состоялась совместная экспедиция Тверского музея и пединститута. С этого времени М.Л. Невский регулярно организует экспедиции по изучению региональной флоры. В 1931-1936 гг. в экспедициях учавствовали также московские и ленинградские специалисты из различных учреждений. Среди них Московский государственный университет, Московский областной музей, Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена (см. Невский, 1947-1952, 1958; Нотов, 2005). В 1935 г. ленинградские исследователи работали вместе с проф. А.П. Ильинским, а руководство экспедиционными отрядами московских ботаников в 1936 г. осуществляли профессора В.В. Алехин и Н.Я. Кац, (Невский, 1958). К концу 1930-х гг. был собран и обобщён богатейший фактический материал (Невский, 1938а, б, 1939). В 1938 г. М.Л. Невский зщитил в МГУ диссертацию на тему «Южные влияния в растительном покрове востока Калининской области». Она внесла весомый вклад в изучение генезиса флоры Средней России. Были выявлены основные флорогенетические элементы и этапы формирования флоры, оценена роль степных видов (Невский, 1938а, б, 1939, 1960).

После защиты диссертации регулярный сбор гербарного материала в экспедициях и в отдельных частных поездках был продолжен. В них участвовали сотрудники кафедры ботаники А.А. Лебедев, А.А. Стром, Н.Н. Митрофанова, Д.Н. Шимкович. К 1941 г. рекогносцировочно были обследованы почти все районы Калининской области. М.Л. Невский стал готовить к изданию итоговую обобщающую сводку «Флора Калининской области», однако начавшаяся Великая Отечественная война перечеркнула все планы. В период оккупации были утрачены ценнейшие ботанические коллекции, полевые дневники и рукописи.

После окончания войны флористические исследования возобновились. Новые интересные материалы были собраны в 1948, 1951-1954 гг. (Невский, 1958). Большую роль в сборе научного гербария стали играть полевые практики студентов КГПИ. Была издана детальная сводка по флоре области, включающая таблицы для определения видов и подробные данные об их распространение в пределах области (Невский, 1947-1952). Эта итоговая работа не потеряла своего значения и в наши дни. Опубликованы другие интересные материалы (Невский, 1953, 1956). Составлен очерк о растительном покрове области, в котором разработана оригинальная лесная типология (Невский, I960). Стала обсуждаться проблема охраны флоры и растительности (Невский, 1956, 1958, I960).

Благодаря договорным работам по заказу различных организаций, связанных с практическим использованием растений в регионе стало активно развиваться ботаническое ресурсоведение. Итогами этих исследований стали специальные картографические материалы, итоговые сводки по распространению и оценке имеющихся запасов растительного сырья лекарственных и пищевых растений, данные о естественных кормовых угодьях, научные публикации (Невский, 1953, 1958; Лебедев, 1956, 1959, I960 и др.). Кормовым растениям Верхнего Поволжья была посвящена диссертация А.А. Лебедева (рис. 5), защищенная в 1951 г.

В конце 1950-х гг. на кафедре начаты первые исследования по физиологии растений. Диссертация Л.М. Невского (1956) была посвящена проблемам содержания в протоплазме свободной и связанной воды. В 1960-е гг. физиологические исследования стали приоритетными на кафедре. Изучали гормональную регуляцию процессов роста у растений (Регулирование ..., 1968,1973; Ростовые ..., 1974; Лихолат, 1965, 1976). Они выполнялись под руководством заведующей кафедрой Т.В. Лихолат. Позднее их результаты были обобщены в монографии (Лихолат, 1983).

В 1970-1980 гг. существенно расширилась тематика исследований и творческие контакты с другими ботаническими учреждениями и научными школами. В 1973 г. кафедрой стал заведовать известный эколог и лесовед проф. А.В. Смирнов (рис. 6). Его докторская диссертация была посвящена проблеме антропогенного воздействия на компоненты лесной растительности (Смирнов, 1970). Он внёс большой вклад в популяризацию ботанических и экологических знаний (Смирнов, 1973, 1979-1982; 1986). Под руководством А.В. Смирнова были выполнены кандидатские диссертации по фитоценологии и экологии. Проведены исследования по динамике луговой растительности, рекреационной дигрессии сосняков, экологии отдельных представителей лесных фитоценозов (Дементьева, 1980; Сорокин, 1981; Бангура, 1986; Аши, 1991).

Принципиально новым для кафедры стало биоморфологическое направления (Петухова, 1977; Серебрякова, Петухова, 1978). Под руководством выдающегося учёного проф. Т.П. Серебряковой, одного из основателей уникальной научной биоморфологической школы, была выполнена диссертация Л.В. Петуховой (1980), посвящённая жизненным формам и архитектурным моделям розоцветных. С этого момента изучение жизненных форм стало весьма значимым и традиционным для кафедры направлением. Появился интерес к проблемам эволюционной и теоретической морфологии (рис. 7), а позднее к использованию биоморфологических данных в систематике и филогении (Нотов, 1993). Этой проблематике была посвящена кандидатская диссертация А.А. Нотова (1993), выполненная под руководством известного учёного чл.-кор. РАН проф. В.Н. Тихомирова. Развитие структурной ботаники укрепило научные и дружеские связи кафедры с МПГИ им. В.И. Ленина (ныне Московский педагогический государственный университет) и Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова.

С конца 1970 гг. возобновились экспедиционные флористические исследования. Они стали проводится на качественно ином уровне. Выявлены новые для области редкие растения, составлены списки нуждающихся в охране видов (Пелгонен, 1979, 1983, 1984, 1985; Дементьева, Удалова, 1983; Сорокин, 1984; Нотов, 1986; Сорокина и др., 1986; Дементьева, 1991). Тверская область стала одним из немногих регионов Центральной России, где было проведено детальное изучение адвентивного компонента флоры, разработаны методические основы его анализа (Малышева, 1980). Позднее были начаты специальные исследования микобиоты и флоры печёночников (Зыков, 1991, 1994; Курочкин, 1993 и др.). Интерес, проявленный к изучению адвентивной флоры выдающимся флористом и систематиком чл.-кор. РАН проф. Н.Н. Цвелёвым и контакты с микологами способствовали активному взаимодействию сотрудников кафедры с Ботаническим институтом им. В .Л. Комарова РАН (БИН РАН). '

В 1992-2002 гг. кафедрой ботаники заведовал проф. М.В. Марков. Проблематика исследований кафедры была дополнена темами, связанными с популяционной биологией (Марков, Ключникова, 1994, 1997; Ключникова, 1994; Марков, 2001а, б). В этот период в Тверском государственном университете работали также известные ботаники М.Т. Мазуренко и А.П. Хохряков. В 1993-1998 гг. М.Т. Мазуренко руководила Ботаническим садом ТвГУ, участвовала в организации экспедиций. Как профессор кафедры ботаники она читала лекции по биоморфологии растений и растениеводству. В некоторых публикациях были обобщены собранные ранее материалы из разных регионов России (Хохряков, Мазуренко, 1993; Хохряков и др., 1994; Мазуренко, Хохряков, 1995).

С 1994 г. кафедра ботаники совместно с Ботаническим садом ТвГУ организовала регулярные экспедиционные исследования основных компонентов региональной биоты, включая сосудистые растения, мохообразные, лишайники, грибы-макромицеты. С этого момента комплексное изучение биоразнообразия стало для кафедры приоритнтным направлением (Катаускайте, 1998; Курочкин, Медведев, 1998; Нотов и др., 2002; Нотов, 2005).

Рис. 6. Алексей Всеволодович Смирнов (1923-2000)

Рис. 7. Первая школа по теоретической морфологии (Ульяновск, 1977)

(в первом ряду, вторая слева Л.В. Петухова)

Рис. 8. Рабочие моменты Международной научной конференции «Биоразнообразие: проблемы изучения и сохранения» (Тверь, 2012 г.)

В рамках этого направления под руководством А.А. Нотова выполнена серия диссертационных работ, посвященных разным компонентам и фракциям флоры. В их числе мохообразные, адвентивные и аборигенные сосудистые растения, миксомицеты (Спирина, 2002; Маркелова, 2004; Колосова, 2007; Лебедев, 2008), а также флора усадебных парков и урбанофлора (Волкова, 2007; Нотов В., 2011). Заложены основы для итоговых обобщающих работ. На этом этапе сформировались тесные связи с Главным ботаническим садом им. Н.В. Цицина РАН (ГБС РАН). Организовано детальное изучение лихенофлоры (Нотов и др., 2007; Нотов, Волкова, 2008 и др.). Совместно с Ботаническим садом ТвГУ была начата разработка природоохранного аспекта интродукции применительно к разным группам растений (см. Красная ..., 2002).

В 1994 г. из состава кафедры ботаники была выделена кафедра экологии, что способствовало расширению экологической и природоохранной тематики. Экологическое направление было связано с полученными флористическими и геоботаническими данными. Выполнялись исследования, посвященные анализу антропогенной динамики растительного покрова, проблемам создания Красных книг и организации мониторинга (Пушай, 2000, 2006; Красная ..., 2002; Мейсурова, 2004; Дементьева, Поташкин, 2005; Иванова, 2007; Пушай, Дементьева, 2008; Иванова, Дементьева, 2009). Впервые для анализа уровня атмосферного загрязнения был использован Фурье-ИК спектральный анализ талломов лишайников (Мейсурова, 2004).

Продолжались активные биоморфологические исследования (Тихомиров и др., 1995; Notov, Kusnetzova, 2004; Петухова, 2005; Степанова, Нотов, 2009 и др.). Они были сопряжены с изучением онтогенеза разных растений, в том числе и видов, включённых в региональную Красную книгу (2002). Сотрудники кафедры стали регулярно участвовать в подготовке очерков для «Биологической флоры Московской области» (Тихомиров и др., 1995; Петухова, 2000а, б, 2005 и др.). Работы по структурной ботанике и биоморфологии способствовали появлению интереса к теоретической биологии и анализу особенностей модульной организации (Нотов, 1999, 2008а). Они стали также основой для формирования на кафедре тератологического направления (Андреева, Нотов, 2006, 2009; Нотов, Андреева, 2008; Андреева, 2010 и др.). На базе ГБС РАН было начато детальное изучение морфогенеза мхов (Спирина, Игнатов, 2009).

К 2010 г. был накоплен богатый фактический материал в рамках каждого традиционного для кафедры научного направления. Сформировались разноплановые научные контакты с ведущими ботаническими учреждениями Москвы и Санкт-Петербурга. Всё это позволило продолжать исследования на качественно новом уровне, опубликовать итогогвые монографии, участвовать в разработке общебиологических концепций и подходов, достигнуть весомых результатов по каждому научному направлению. Они касаются и частной проблематики и общих вопросов. Отметим лишь наиболее значимые из них.

В рамках флористического направления получены новые дополнительные данные по всем основным компонентам биоты (Нотов, 2010а; Потемкин, Нотов, 2012; Софронова и др. 2016; Курочкин, Медведев, 2017 и др.). Большую помощь в обработке собранного материала оказали специалисты из ведущих ботанических учреждений Москвы и Санкт-Петербурга. В их числе д.б.н. М.С. Игнатов, д.б.н. А.Д. Потемкин, к.б.н. Г.П. Урбанавичюс, Д.Е. Гимельбрант, И.С. Степанчикова, д.б.н. М.П. Журбенко. Наиболее существенные уточнения сделаны по лихенофлоре (Нотов и др., 2011). С учётом последних находок (Нотов, Гимельбрант, 2017; Чернядьева и др., 2018) в регионе зарегистрировано уже более 600 видов лишайников. Опубликованы итоговые монографии о биоразнообразии ООПТ федерального уровня (Нотов, 2010а; Нотов и др., 2016а). Предложен подход к комплексному изучению флоры усадебных парков и других мемориальных объектов культурного наследия (Нотов и др., 2014). Стал активно использоваться подход, связанный с анализом индикаторных видов биологически ценных лесов, разработанный в рамках шведско-российского проекта для территории Северо-Запада Европейской России (Выявление ..., 2009). Оценено индикаторное значение видов в Тверской области, изучен характер их распространения (Нотов и др., 2016а, в, 2017).

Систематизированы данные об адвентивном компоненте флоры (Нотов, 2009а). Благодаря наличию достаточного объема исторических материалов удалось проанализировать динамику адвентивной и аборигенной фракций флоры за 200-летнтй период (Нотов, 2009а, 20126; Нотов А., Нотов В., 2013; Notov, 2013). Разработаны методические основы изучения генезиса адвентивной фракции флор и создания Чёрных книг (Нотов А., Нотов В., 2009; Нотов и др., 2009а; Виноградова и др., 2011; Notov et al., 2011).

Предложена концепция сопряжённого анализа разных компонентов биоты (Нотов, 20096, 2012а, 6; Notov, 2010; Нотов, Жукова, Нотов, 2015). Данный подход позволяет выявлять характер взаимосвязи разных факторов и компонентов в сложных иерархических системах в целом, и во флоре в частности. Он стал основой для выявления особенностей пространственной организации регионального биоразнообразия (Нотов, 2012а, б).

Продолжение структурных исследований позволило получить новые данные по разным объектам и группам. Среди них сосудистые растения, лишайники, мохообразные (Notov, 2014; Нотов, 2015; Петухова, Степанова, 2015; и др.). Разработан подход к классификации аномальных вариантов генеративной сферы розоцветных, обобщены материалы по их разнообразию и закономерностям распространения (Нотов, Андреева, 2013). Благодаря использованию современной лабораторной техники и оборудования, имеющейся в ГБС РАН и МГУ, получены униикальные результаты по морфогенезу различных структур мхов (Спирина, Игнатов, 2009; Игнатов, Спирина, 2012; Spirina et al., 2012; Ignatov et al., 2015; Spirina, Ignatov, 2015). Детально изучен морфогенез побеговых структур, листьев и перистомов в различных группах мхов с использованием электронной и лазерной конфокальной сканирующей микроскопии, трансмиссионной и иммунофлуоресцентной микроскопии. Эти данные соотнесены с результатами молекулярно-филогенетических исследований, что позволило уточнить систематику и филогению отдельных групп (Ignatov et al., 2015).

Появление работ по теоретической биологии и эволюционной морфологии было обусловлено интересом к изучению архитектурных моделей растений, выявлению особенностей модульной организации (Нотов, 1999, Notov, Kusnetzova, 2004; Notov, 2005). Выяснена специфика строения, функционирования и индивидуального развития модульных живых существ. Они рассмотрены как модельные объекты при изучении разных аспектов биосистем организменного уровня (Нотов, 1999,2008а; Notov, 2005,2011; Нотов, Андреева, 2008). Позднее более детально проанализированы репродуктивные процессы и структурная эволюция модульных организмов, оценена роль гомеозиса и псевдоциклических преобразований (Нотов, 20106; Notov, 2012, 2015а, Ь, 2016, 2017а, Ь). Развитию этой проблематики способствовали научные контакты с проф. Н.Н. Марфениным и чл.-кор. РАН проф. Т.Б. Батыгиной (Нотов и др., 20166).

Благодаря вниманию и поддержке проф. Л.А. Жуковой (рис. 8) интенсифицировались исследования в рамках популяционноонтогенетического направления. Оценена его роль в развитии современной биологии и экологии (Нотов, Жукова, 2013). Выявлены возможные направления междисциплинарного синтеза знаний. Предложена методика сопряженного анализа онтогенеза дерева и процесса формирования консорции (Жукова и др., 2013; Жукова, Нотов, 2015; Notov, Zhukova, 2015). Продолжены работы, посвященные концепции поливариантности развития биосистем (Нотов, Жукова, 2016 и др.). Разрабатываемая проблематика будет способствовать укреплению позиций фундаментальных исследований структуры и динамики биоразнообразия.

В рамках экологического и природоохранного направления сформировалась новая для кафедры ботаники область научных исследований, связанных с разработкой и реализацией модели комплексного биомониторинга экосистем Верхневолжья (см. Нотов и др., 2017). Используемый подход синтезировал традиционные для кафедры области исследований и методы физико-химического анализа живых объектов (Мейсурова, 2012). Комплексный характер обусловлен наличием двух сопряжённых программ (мониторинг биоразнообразия и экотоксикологический мониторинг), широким спектром модельных объектов в рамках каждого раздела, полнотой охвата разных типов модельных территорий (Нотов и др., 2017). Интегральный анализ уровня загрязнения стал осуществляться на основе физико-химических исследований биологических объектов и компонентов окружающей среды (Уразбахтина и др., 2005; Мейсурова и др., 2009, 2016, 2017; Мейсурова, 2012, 2014; Мейсурова, Нотов, 2015; Meysurova, Notov, 2016а, 2016b). За основу были взяты Фурье-ИК спектроскопия, атомноэмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой. Сопряжённый анализ разных данных стал базой для оценки современного состояния природных комплексов разного масштаба и степени антропогенной трансформации. С программой биомониторинга были соотнесены разные направления прикладных исследований, которые связаны с ведением Красной (2016) и Чёрной (2011) книг Тверской области, созданием Изумрудной книги России, формированием экологического каркаса Верхневолжья, рациональным природопользованием. Программа согласуется также с задачами стратегического развития вуза и региона.

Таким образом, в XXI в. традиционная для кафедры флористическая и структурная тематика послужила основой для формирования широкого спектра новых интегральных направлений. Классические для ботаники и экологии подходы были дополнены современными физико-химическими методами. Сотрудники кафедры стали активно участвовать в фундаментальных теоретических исследованиях. Комплексный характер приобрели все основные направления, включая анализ регионального биоразнообразия, разработку и реализацию стратегии его сохранения, организацию многоуровневого биомониторинга, исследования в области биоморфологии и структурной ботаники, популяционной биологии.

Область современных научных интересов кафедры вышла далеко за пределы классической ботаники. Предложена и реализована оригинальная модель биомониторинга экосистем Верхневолжья. Широкий спектр выполняемых на кафедре проектов повысил прикладную направленность и региональную значимость результатов. Итоги весомые и разноплановые. Они сопряжены не только с обобщением результатов изучения основных групп региональной биоты, но с развитием общих концепций и подходов к анализу и сохранению биоразнообразия.

Уже в начале XXI в. был достигнут высокий по сравнению с другими регионами уровень изученности компонентов и фракций региональной флоры сосудистых растений (Новиков и др., 2005; Щербаков, 2006). Сейчас он констатирован для печёночников, лишайников, миксомицетов.

Активное взаимодействие со специалистами Москвы и Санкт-Петербурга является одной из традиций кафедры ботаники (Невский, 1958). Кафедра достойно её продолжила в настоящее время. Благодаря широкой сети научных контактов с учёными ведущих ботанических учреждений, российских и зарубежных, сотрудники кафедры уже много лет активно участвуют в крупных проектах и изданиях, внося свой вклад в создание общих баз данных и обобщающих сводок.

Кафедра регулярно участвовала в подготовке очерков для «Биологической флоры Московской области», «Онтогенетического атласа» (Тихомиров и др., 1995; Петухова, 2000а, б, 2005; Жукова и др., 2013 и др.). Полученные по Тверской области данные учтены во «Флоре средней полосы европейской части России», базах данных по мхам и инвазионным растениям России, «Флоре лишайников России» в томах «Atlas Florae Еигораеае» (Маевский, 2006; Потов, 2007; Atlas ...,2013; Флора ..., 2017; Ivanov et al., 2017; Vinogradova et al., 2018 и др.).

На базе кафедры регулярно проводились всероссийские и международные конференции. Среди них: 1) VI научное совещание по флоре Средней России (Тверь, 15-16 апреля 2006 г.); 2) VIII Международная конференция «Охрана и культивирование орхидей» и IV Международное совещание по изучению популяций орхидных (Тверь, 5-10 июня 2007 г.); 3) XI Международная Школа по теоретической морфологии растений «Меристемы, модули, побеги в разных царствах живых организмов» (Тверь, 10-16 ноября 2008 г.); 4) Международная научная конференция «Биоразнообразие: проблемы изучения и сохранения» (Тверь, 21-24 ноября 2012 г.) (рис. 8); 5) Международная научная конференция «Биоразнообразие: подходы к изучению и сохранению» (Тверь, 8-11 ноября 2017 г.) (Флористические ..., 2006; Коломейцева, 2008; Потов и др., 2010; Дементьева, Потов, 2013 и др.). После дня конференция была наиболее масштабной. В её работе приняли очное участие 109 учёных. Приехали представители 25 субъектов Российской Федерации. Среди участников конференции было 27 специалистов из 10 зарубежных стран. В их числе: Беларусь, Великобритания, Индия, Колумбия, Новая Зеландия, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, ЮАР.

Таким образом, укрепляя многолетние традиции, кафедра ботаники Тверского университета на всех этапах своего развития играла важную роль в изучении основных аспектов биоразнообразия. В настоящее время, достигнут качественно иной уровень, и большая часть направлений исследований приобрела комплексный интегральный характер. Область современных научных интересов кафедры вышла далеко за пределы классической ботаники. Продолжается разработка общебиологических концепций, реализована оригинальная модель биомониторинга экосистем Верхневолжья. Широкий спектр выполняемых на кафедре проектов способствует повышению прикладной направленности и значимости получаемых результатов, открывает перспективы для дальнейшего развития различных научных направлений.

ROLE OF TVER STATE UNIVERSITY BOTANY DEPARTMENT IN THE STUDY OF BIODIVERSITY:

TRADITIONS AND PROSPECTS

A.A. Notov, A.F. Meysurova, L.V. Petukhova, S.A. Ivanova, L.V. Zueva, E.A. Andreeva, U.N. Spirina, E.N. Stepanova

Нотов А.А. Роль кафедры ботаники Тверского университета в изучении биоразнообразия: традиции и перспективы / А.А. Нотов, А.Ф. Мейсурова, Л.В. Петухова, С.А. Иванова, Л.В. Зуева, Е.А. Андреева, У.Н. Спирина, Е.Н. Степанова // Вести. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2017. № 4. С. 203-231.

Список литературы Роль кафедры ботаники Тверского университета в изучении биоразнообразия: традиции и перспективы

- Андреева Е.А. 2010. Аномалии генеративной сферы некоторых моноподиально-розеточных травянистых розоцветных: дис.. канд. биол. наук: М. 160 с.

- Андреева Е.А., Нотов А.А. 2006. Аномальные варианты цветков и соцветий Carex hirta L.//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 2. № 5 (22). С. 143-147.

- Андреева Е.А., Нотов А.А. 2009. Аномальные варианты генеративных структур моноподиально-розеточных розоцветных//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 15. № 34. С. 146-154.

- Андреева Е.А., Нотов А.А. 2011. О подходе к классификации аномалий генеративной сферы моноподиально-розеточных розоцветных//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 24. № 32. С. 93-104.

- Атлас по описательной морфологии высших растений 1962-1986. М.; Л.: Изд. АН СССР; Наука. Стебель и корень. 1962. 352 с. Цветок. 1975. 350 с Соцветие. 1979. 295 с. Плод. 1986. 392 с.

- Аши М. 1991. Биология, экология и фитоценотическая роль можжевельника обыкновенного в Верхневолжье: дис. … канд. биол. наук. Тверь. 170 с.

- Бакунин А.А. 1879. Список цветковых растений Тверской флоры//Тр. Санкт-Петерб. о-ва естествоиспыт. Т. 10. С. 195-368.

- Бангура Р. 1986. Динамика популяций ландыша майского в Верхневолжье: дис. … канд. биол. наук. Калинин. 132 с.

- Виноградова Ю.К., Майоров С.Р., Нотов А.А. 2011. Чёрная книга флоры Тверской области: чужеродные виды растений в экосистемах Тверского региона. М.: КМК. 279 с.

- Волкова О.М. 2007. Флора усадебных парков Тверской области: дис.. канд. биол. наук: М. 282 с.

- Волкова О.М., Нотов А.А. 2006. О флоре усадебных парков Торжокского района Тверской области//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 2, № 5 (22). С. 96-100.

- Выявление и обследование биологически ценных лесов на Северо-Западе Европейской части России 2009. СПб. Т. 1. 238 с. Т. 2. 258 с.

- Дементьева С.М. 1980. Некоторые пути формирования и динамики луговой растительности подзоны южной тайги: на примере Верхневолжья: дис. … канд. биол. наук. Калинин. 235 с.

- Дементьева С.М. 1991. Особенности распространения некоторых редких и охраняемых видов растений на территории Вышневолоцко-Новоторжского вала//Флора и растительность южной тайги. Тверь: ТвГУ. С. 40-43.

- Дементьева С.М., Нотов А.А. 2013. Международная научная конференция «Биоразнообразие: проблемы изучения и сохранения» (г. Тверь, 21-24 ноября 2012 г.)//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 32. № 31. С. 331-338.

- Дементьева С.М., Поташкин С.П. 2005. Старинные парки Тверской области: Монография. Тверь: ТвГУ. 276 с.

- Дементьева С.М., Удалова М.Г. 1983. Редкие растения и растительные сообщества Торопецкого района Калининской области//Взаимоотношения компонентов биогеоценозов в южнотаежных ландшафтах. Калинин: КГУ. С. 32-40.

- Дорофеев А.А., Хохлова Е.Р. 2016. Ландшафты Тверской области. Тверь: ТвГУ. 120 с.

- Жизнь растений: в 6 т. 1974-1981/гл. ред. Ал.А. Фёдоров. М.: Просвещение. Т. 1. 487 с. Т. 2. 1976. 488 с. Т. 3. 1977. 487 с. Т. 4. 1978. 447 с. Т. 5. Ч. 1. 1980. 430 с. Т. 5. Ч. 2. 1981. 511 с.

- Жукова Л.А., Нотов А.А. 2015. Проблема сопряжённого анализа разных компонентов экосистем//Принципы и способы сохранения биоразнообразия: Материалы VI Всерос. науч. конф. с междунар. участием (11-14 марта 2015 г.). Йошкар-Ола. С. 17-19.

- Жукова Л.А., Нотов А.А., Турмухаметова Н.В., Тетерин И.С. 2013. Онтогенез сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.)//Онтогенетический атлас растений. Т. VII. Йошкар-Ола. С. 26-65.

- Зыков И.В. 1991. Аннотированный список мохообразных Тверской области. Печеночники: Pseudolepicoleaceae -Cephaloziellaceae//Флора и растительность южной тайги. Тверь: ТвГУ. С. 43-47.

- Зыков И.В. 1994. Аннотированный список мохообразных Тверской области. Печеночники: Jungermanniaceae -Frullaniaceae//Флора и растительность южной тайги. Тверь: ТвГУ. С. 31-38.

- Иванова С.А. (Дмитриева С.А.) 2007. Мониторинг особо охраняемых природных территорий зоны наблюдения Калининской атомной электростанции: дис.. канд. биол. наук. Тверь. 331 с.

- Иванова С.А., Дементьева С.М. 2009. О проблеме формирования экологического каркаса в окрестностях Калининской АЭС//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 16. № 37. С. 149-162.

- Игнатов М.С., Спирина У.Н. 2012. Морфогенез проксимальных веточных листьев у мхов//Онтогенез. Т. 43. № 3. С. 175-184.

- Игнатьев Д.И. 2017. Биологическое образование в тверской земской учительской школе им. П.П. Максимовича//Вестн. ТвГУ. Сер. Педагогика и психология. Вып. 2. С. 200-206.

- Изучение и охрана природного и исторического наследия Валдайской возвышенности и сопредельных регионов 2015. Материалы межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию национального парка «Валдайский» (г. Валдай, 24-25 апр. 2015 г.). Вышний Волочёк. 366 с.

- Ильина Т.А. 2010. Школа Максимовича: исследование и материалы. Тверь: Книжный клуб. 184 с.

- Ильина Т.А. 2012. Естествознание в Тверской земской женской учительской школе им. П.П. Максимовича//Тверская история и наука России: Каргинские краеведческие чтения/сост. П.М. Пахомов, Б.А. Ершов. Вып. 5. Тверь: ТвГУ. С. 59-64.

- Ильинский А.П. 1913. Геоботаническое исследование лугов Тверской губернии: Краткий предварительный отчет о работах 1912-1913 гг. Тверь. Тип. губ. земства. 41 с.

- Ильинский А.П. 1913-1914. Список растений Тверской губернии (№ 2300-2933, 4000-4439, 5202-5393): Четыре тетради. 215 л.//С.-Петерб. филиал Архива Рос. акад. наук: ПФА РАН. Ф. 865. Оп. 1. № 149.

- Ильинский А.П. 1921. Опыт формулировки подвижного равновесия в сообществах растений//Известия Гл. Бот. сада. Т. 20. Вып. 2. 16 с.

- Ильинский А.П. 1923. К флоре Тверской губернии//Журн. Рус. бот. о-ва. М., Пг. Т. 6 (1921 г.). С. 142-145.

- Ильинский А.П. 1924. Материалы к флоре Тверской губернии. II. Впервые указываемые и редкие растения Тверской флоры//Журн. Рус. бот. о-ва. Л., Т. 7 (1922 г.). С. 193-197.

- Ильинский А.П. 1925-1926. Растительный покров Тверской губернии I-III: I. История исследования. II. История развития. III. Современный растительный покров//Тверской край. 1925. № 3. С. 58-66; 1926. № 1 (5). С. 50-60.

- Ильинский А.П. 1935. Высшие таксономические единицы в геоботанике//Советская ботаника. № 5. С. 49-66.

- Ильинский А.П. 1937. Растительность земного шара. М.; Л.: АН СССР. 458 с.

- Ильинский А.П. 1944. Современные проблемы динамической биогеографии//Научная сессия, посвящённая 125-летию Ленинградского университета: тез. докл. Л.: Тип. им. Е. Соколовой. .

- Ильинский А.П., Шифферс Е.В. 1936. О фитогеографическом картировании в СССР//Советская ботаника. № 5. С. 9-13.

- Катаускайте Л.А. 1998. Материалы к флоре Тверской области. Ч. 2: Лишайники. Тверь: ТвГУ. 19 с.

- Ключникова Н.М. 1994. Архитектура и популяционная биология двух видов рода Вidens L.: дис. … канд. биол. наук. М. 151 с.

- Коломейцева Г.Л. 2008. VIII Международная конференция «Охрана и культивирование орхидей» и IV Международное совещание по изучению популяций орхидных (5-10 июня 2007 г, Россия, Тверь)//Совет ботанических садов стран СНГ при Междунар. ассоциации акад. наук. Вып. 18. С. 75-79.

- Колосова (Зуева) Л.В. 2007. Флора Валдайской возвышенности: дис. … канд. биол. наук. М. 248 с.

- Красная книга Тверской области 2002. Тверь: Вече Твери, АНТЭК. 256 с.

- Красная книга Тверской области 2016. 2-е изд., перераб. и доп. Тверь: Тверской Печатный Двор. 400 с.

- Курочкин С.А. 1993. Макромицеты Тверской области (агарикоидные и гастероидные базидиомицеты): дис… канд. биол. наук. СПб. 457 с.

- Курочкин С.А., Медведев А.Г. 1998. Материалы к флоре Тверской области. Ч. 3: Грибы. Тверь. 32 с.

- Курочкин С.А., Медведев А.Г. 2017. Основные этапы и направления развития микологических исследований в Тверском регионе//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. № 4. С. 232-243.

- Лебедев А.А. 1956. Луга Калининского района и низовьев реки Тьмы//Учён. записки Калинин. гос. пед. ин-та им. М.И. Калинина/Ест.-геогр. ф-т; каф. ботаники и зоологии. Т. 20. Калинин: Обл. кн. изд. С. 75-103.

- Лебедев А.А. 1959. Кормовые растения из флоры Верхнего Поволжья//Тр. бот. ин-та им. Комарова АН СССР. Сер. 6. Вып. 7. М. С.210-211.

- Лебедев А.А. 1960. Луга Калининской области//Природа и хозяйство Калининской области. Калинин: КГПИ. С. 390-408.

- Лебедев А.Н. 2008. Миксомицеты Тверской области: дис.. канд. биол. наук. М. 151 с.

- Лебедев А.Н., Нотов А.А. Коробков А.Г. 2008. Миксомицеты Удомельского района Тверской области//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 8. № 20 (80). С. 136-142.

- Лихолат Т.В. 1965. Изменения в энергетическом обмене и физиологическом состоянии растений под влиянием селективного гербицида 2, 4Д: автореф. дис. … канд. биол. наук. М. 19 с.

- Лихолат Т.В. 1976. Особенности гормонального регулирования обмена веществ в растительных клетках на разных фазах их роста (на примере ауксина и гиббереллина): автореф. дис. … д-ра биол. наук. Л. 51 с.

- Лихолат Т.В. 1983. Регуляторы роста древесных растений. М.: Лесная промышленность. 240 с.

- Маевский П.Ф. 2006. Флора средней полосы европейской части России. 10-е испр. и доп. изд. М.: КМК. 600 с.

- Мазуренко М.Т., Хохряков А.П. 1995. Биоморфологический анализ флоры магаданской области//Бюл. МОИП. Отд. биол. Т. 100. Вып. 3. С. 83-94.

- Малышева В.Г. 1980. Адвентивная флора Калининской области: дис. … канд. биол. наук. Л. 183 с.

- Маркелова Н.Р. 2004. Динамика состава и структуры адвентивной флоры Тверской обл.: дис. … канд. биол. наук. М. 223 с.

- Марков М.В. 2001а. Особенности взаимодействия активной и пассивной частей популяций у некоторых жизненных форм цветковых растений//Экология. № 5. С. 331-338.

- Марков М.В. 2001б. Особенности метамерного строения малолетних растений и аллометрический анализ репродукции в их популяциях//Бюл. МОИП. Отд. биол. Т. 106. Вып. 5. С. 83-90.

- Марков М.В., Ключникова Н.М. 1994. Гетерокарпия и некоторые другие биологические особенности популяционной биологии двух видов из рода Bidens L. (Compositae)//Бюл. МОИП. Отд. биол. Т. 99. Вып. 1. С. 89-91.

- Марков М.В., Ключникова Н.М. 1997. Род Череда//Биологическая флора Московской области. Вып. 13. М.: Полиэкс Москва. С. 192-213.

- Мейсурова (Уразбахтина) А.Ф. 2004. Эпифитная лихенофлора промышленных районов Тверской области: дис. … канд. биол. наук. М., 2004. 220 с.

- Мейсурова А.Ф. 2012. Эпифитные лишайники промышленных районов Тверской области. Тверь: Твер. гос. ун-т. 186 с.

- Мейсурова А.Ф. 2014. Биомониторинг атмосферного загрязнения с использованием ИК спектрального анализа индикаторных видов лишайников: на примере Тверской области: дис.. д-ра биол. наук. Белгород. 206 с.

- Мейсурова А.Ф., Нотов А.А. 2015. Физико-химический анализ индикаторных лишайников как компонентов фонового мониторинга заповедных территорий//Журнал прикладной спектроскопии. Т. 82. № 6. С. 928-935.

- Мейсурова А.Ф., Нотов А.А., Пунгин А.В. 2017.Фотосинтетические пигменты в образцах лишайника Hypogymnia physodes при разном уровне содержания металлов//Журнал прикладной спектроскопии. Т. 84. № 6. С. 961-968.

- Мейсурова А.Ф., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. 2009. ИК-спектральный анализ химического состава лишайника Hypogymnia physodes для оценки атмосферного загрязнения//Журнал прикладной спектроскопии. Т. 76. № 3. С. 446-452.

- Мейсурова А.Ф., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. 2016. Фурье-ИК спектральный анализ атмосферного загрязнения с использованием лишайников. Тверь: ТвГУ. 155 с.

- Невский Л.М. 1956. Содержание свободной, связанной воды и вязкость протоплазмы в растениях ячменя в различные стадии его развития при различной влажности почвы: автореф. дис. … канд. биол. наук. Л. 18 с.

- Невский М.Л. 1938а. Южные влияния в растительном покрове востока Калининской области: дис.. канд. биол. наук. М., 122 с.

- Невский М.Л. 1938б. Южные влияния в растительном покрове востока Калининской области//Уч. записки Калинин. гос. пед. ин-та им. М.И. Калинина. Калинин: Обл. кн. изд. Вып. 1 (8). С. 5-89.

- Невский М.Л. 1939. Флора Калининской области (предварительное сообщение)//Уч. записки Калинин. гос. пед. ин-та им. М.И. Калинина. Калинин. Т. 9. Вып. 1. С. 1-52.

- Невский М.Л. 1947-1952. Флора Калининской области: Определитель покрытосеменных (цветковых) растений дикой флоры: . Калинин: Обл. кн. изд. Ч. 1. 1947. 5, XL, 308 с. Ч. 2. 1952. С. 309-1033.

- Невский М.Л. 1953. Лекарственные растения области. Калинин. 107 с.

- Невский М.Л. 1956. О некотором своеобразии флоры и растительности Вышневолоцкого района Калининской области//Уч. записки Калинин. гос. пед. ин-та им. М.И. Калинина. Т. 20. Калинин: Обл. кн. изд. C. 5-46.

- Невский М.Л. 1958. Роль Калининского педагогического института в познании растительного мира Калининской области//Калининский государственный педагогический институт 1917-1957: Сб. ст., посвящ. 40-летию института. Калинин. С. 143-149.

- Невский М.Л. 1960. Растительность Калининской области//Природа и хозяйство Калининской области. Калинин: КГПИ. С. 287-389.

- Невский С.А. 1930. О некоторых представителях рода Agropyrum Gaertn.//Изв. Гл. бот. сада СССР. Т. 29. вып. 5-6. С. 536-542:

- Невский С.А. 1937. Hieracium pilosella s. l. как объект для изучения клональных видов//Сов. ботаника. № 2. С. 18-24.

- Новиков В.С., Майоров С.Р., Щербаков А.В., Калиниченко И.М. 2005. Современное состояние изученности флоры Средней России//Изучение флоры Восточной Европы: достижения и перспективы: Тез. докл. Междунар. конф. (СПб., 23-28 мая 2005 г.) М.; СПб. С. 60-61.

- Нотов А.А. 1986. О некоторых новых и редких для Калининской области видах растений//Бот. журн. Т. 71. № 12. С 1683-1686.

- Нотов А.А. 1993. Структура системы побегов в связи с систематикой подтрибы Alchemillinae Rothm. (Rosaceae-Rosoideae): дис. …канд. биол. наук. М. 260 с.

- Нотов А.А. 1999. О специфике функциональной организации и индивидуального развития модульных объектов//Журн. общ. биологии. Т. 60. №1. С. 60-79.

- Нотов А.А. 2005. Материалы к флоре Тверской области. Ч. 1: Высшие растения. 4-я версия, перераб. и доп. Тверь: ГЕРС. 214 с.

- Нотов А.А. 2007. Дополнения и поправки к «Флоре…» П.Ф. Маевского (2006) по Тверской области//Бюл. МОИП. Отд. биол. Т. 112. Вып. 6. С. 63-64.

- Нотов А.А. 2008а. Модульная организация как модельный объект в биологических исследованиях//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 9. № 25 (85). С. 162-176.

- Нотов А.А. 2008б. Флора объектов культурного наследия национального парка «Завидово»//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 8. №20 (80). С 143-158.

- Нотов А.А. 2009а. Адвентивный компонент флоры Тверской области: Динамика состава и структуры. Тверь: ТвГУ. 473 с.

- Нотов А.А. 2009б. О проблеме сопряжённого биогеографического анализа разных компонентов биоты//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 14. № 18. C. 195-220.

- Нотов А.А. 2010а. Национальный парк «Завидово»: Сосудистые растения, мохообразные, лишайники. М.: Деловой мир. 432 c.

- Нотов А.А. 2010б. Репродуктивные системы модульных организмов: пути и способы повышения надежности//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 19. № 27. С. 83-128.

- Нотов А.А. 2012а. Сопряжённый анализ компонентов флоры как метод выявления флористической специфики природных комплексов разного уровня//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып.28. №25. С.80-101.

- Нотов А.А. 2012б. Сопряжённый анализ компонентов флоры Тверской области: дис. … д-ра биол. наук. М. 453 с.

- Нотов А.А. 2015. Дифференциация и специализация структур в эволюции некоторых групп высших растений//Успехи современного естествознания. № 2. С. 146-150.

- Нотов А.А., Андреева Е.А. 2008. Специфика спектра аномальных структур у модульных организмов//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 9, № 25 (85). С. 176-180.

- Нотов А.А., Андреева Е.А. 2013. Аномалии генеративных структур у моноподиально-розеточных розоцветных (Rosaceae: Rosoideae): Монография. Тверь: ТвГУ. 198 с.

- Нотов А.А., Виноградова Ю.К., Майоров С.Р. 2009а. Чёрные и Красные книги: общие вопросы и проблемы//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 16. № 37. С. 127-143.

- Нотов А.А., Волкова О.М. 2008. Лишайники усадеб и старинных сел Тверской области//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 7. № 7 (67). С. 135-152.

- Нотов А.А., Волкова О.М., Спирина У.Н., Колосова Л.В., Рыбкина В.А. 2005. О флористическом разнообразии некоторых физико-географических районов Тверской области//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 1. № 4 (10). С. 122-150.

- Нотов А.А., Гатцук Л.Е., Оскольский А.А. 2010. XI Международная Школа по теоретической морфологии растений «Меристемы, модули, побеги в разных царствах живых организмов» (Тверь, 10-16 ноября 2008 г.)//Бот. журн. Т. 95. № 5. С. 721-723.

- Нотов А.А., Гимельбрант Д.Е., Степанчикова И.С., Волков В.П. 2016а. Лишайники Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника. Тверь: ТвГУ. 332 с.

- Нотов А.А., Гимельбрант Д.Е. 2017. Материалы к лихенофлоре Тверской области. 1//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. № 1. С. 246-254.

- Нотов А.А., Гимельбрант Д.Е., Урбанавичюс Г.П. 2011. Аннотированный список лихенофлоры Тверской области. Тверь: ТвГУ. 124 с.

- Нотов А.А., Дементьева С.М., Иванова С.А., Зуева Л.В., Андреева Е.А. 2016б. Симфония замечательной жизни: Татьяна Борисовна Батыгина (24. Х 1927-16.IX 2015)//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. № 2. С. 137-171.

- Нотов А.А., Дементьева С.М., Мейсурова А.Ф., Нотов В.А. 2014. Некоторые методические аспекты экологического обследования объектов культурного наследия, имеющих природоохранную ценность//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. № 11-2. С. 221-225.

- Нотов А.А., Жукова Л.А. 2013. О роли популяционно-онтогенетического подхода в развитии современной биологии и экологии//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 32. № 31. С. 293-330.

- Нотов А.А., Жукова Л.А. 2016. Поливариантность развития биосистем: основные задачи и направления исследований//Современные концепции экологии биосистем и их роль в решении проблем сохранения природы и природопользования: Материалы Всерос. (с междунар. участием) науч. школы-конф., посвящ. 115-летию со дня рождения А.А. Уранова (г. Пенза, 10-14 мая 2016 г.). Пенза: ПГУ. С. 148-150.

- Нотов А.А., Зуева Л.В., Нотов В.А., Мейсурова А.Ф., Андреева Е.А. 2016в. Специфика флоры природных комплексов с озёрными системами юго-западной части Валдайской возвышенности и проблема сохранения биоразнообразия//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. № 4. С. 241-266.

- Нотов А.А., Лебедев А.Н. 2009. Миксомицеты в национальном парке «Завидово»//Национальный парк «Завидово»: 80 лет (1929-2009 гг.). Вып. VII: Юбилейные науч. чтения. М.: Деловой мир. С. 208-215.

- Нотов А.А., Мейсурова А.Ф., Зуева Л.В., Нотов В.А., Андреева Е.А., Иванова С.А. 2017. Некоторые итоги реализации модели комплексного биомониторинга экосистем Верхневолжья//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. № 2. С. 244-269.

- Нотов А.А., Нотов В.А. 2009. Основные направления изучения генезиса адвентивного компонента флор//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 14. № 18. C. 127-141.

- Нотов А.А., Нотов В.А. 2012. Флора города Твери: динамика состава и структуры за 200 лет. Тверь: ТвГУ. 256 с.

- Нотов А.А., Спирина У.Н., Игнатов М.С., Игнатова Е.А. 2002. Листостебельные мхи Тверской области (Средняя полоса Европейской России)//Arctoa. 2002. Т. 11. С. 297-332.

- Нотов А.А., Урбанавичюс Г.П., Катаева О.А., Катаускайте Л.А. 2007. О новых и редких для Тверской области видах лишайников//Бюл. МОИП. Отд. биол. Т. 112. Вып. 3. С. 80-84.

- Нотов В.А. 2011. Флора города Твери: дис.. канд. биол. наук: М. 249 с.

- Пелгонен И.М. 1979. Флора и растительность болот Нечерноземной зоны: учеб. пособие. Калинин: КГУ. 75 с.

- Пелгонен И.М. 1983. Распространение орхидных в некоторых типах леса Нелидовского района//Взаимоотношения компонентов биогеоценозов в южнотаежных ландшафтах. Калинин: КГУ. С. 96-102.

- Пелгонен И.М. 1984. Распространение горца живородящего на злаковоразнотравных лугах Торжокского района//Взаимоотношение компонентов биогеоценозов в южно-таежных ландшафтах. Калинин: КГУ. С. 66-69.

- Пелгонен И.М. 1985. Редкие виды папоротников как компоненты лесных и послелесных ценозов Калининской области//Взаимоотношения компонентов биогеоценозов в южной тайге. Калинин: КГУ. С. 24-35.

- Петухова Л.В. 1977. Онтогенез и структура системы побегов манжетки пастушьей (Alchemilla pastoralis Вusеr)//Бюл. МОИП. Отд. биол. Т. 82. Вып. 3. С. 120-129.

- Петухова Л.В. 1980. Сравнительно-морфологические исследования жизненных форм некоторых моноподиально-розеточных растений семейства Rosaceae: дис. … канд. биол. наук. М. 214 с.

- Петухова Л.В. 2000а. Гравилат городской//Биологическая флора Московской области. Вып. 14. М.: Гриф и Ко. С. 112-127.

- Петухова Л.В. 2000б. Гравилат речной//Биологическая флора Московской области. Вып. 14. М.: Гриф и Ко. С. 128-142.

- Петухова Л.В. 2005. Основные направления научных исследований на кафедре ботаники Тверского государственного университета: история становления//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 1. № 4 (10). С. 110-112.

- Петухова Л.В., Степанова Е.Н. 2015. Разнообразие анатомической структуры корней в пределах корневой системы//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. № 4. С. 167-172.

- Потемкин А.Д., Нотов А.А. 2012. Некоторые итоги изучения печеночников и антоцеротовых Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника//Динамика многолетних процессов в экосистемах ЦЛГЗ. Великие Луки. С. 319-327. (Тр. ЦЛГПБЗ; Вып. 6).

- Пупарев К.В. 1869. Простонародные названия растений в Тверской губернии, собранные К. Пупаревым в 1868 г. Тверь: Губ. тип. 33 с.

- Пушай Е.С. 2000. О видовом составе и охране представителей сем. Orchidaceae в Тверской области//Бюл. ГБС. Вып. 179. С. 59-68.

- Пушай Е.С. 2006. Биология, экология и распространение видов сем. Orchidaceae Juss. в Тверской области в связи с вопросами их охраны: дис.. канд. биол. наук. М. 279 с.

- Пушай Е.С., Дементьева С.М. 2008. Биология, экология и распространение видов сем. Orchidaceae Juss. в Тверской области. Тверь: ТвГУ. 206 с.

- Регулирование роста и развития растений с помощью химических средств, ядерных излучений и условий внешней среды 1968. Калинин: КГПИ. 273 с. (Учен. записки/Калинин. гос. пед. ин-т, каф. ботаники; Т. 51).

- Регулирование роста и развития растений с помощью химических средств и условий внешней среды 1973. Вып. 2 Калинин: КГПИ. 104 с.

- Ростовые вещества и рост растений 1974. Вып. 3. Калинин: КГУ. 79 с.

- Серебрякова Т.И., Петухова Л.В. 1978. «Архитектурная модель» и жизненные формы некоторых травянистых розоцветных//Бюл. МОИП. Отд. биол. Т. 3. Вып. 6. С. 51-65.

- Смирнов А.В. 1970. Изменение компонентов лесной растительности юга Средней Сибири под воздействием антропогенных факторов: автореф. дис. … д-ра биол. наук. Красноярск. 37 с.

- Смирнов А.В. 1973. Лес. М.: Детская литература. 124 с.

- Смирнов А.В. 1979-1982. Мир растений. М.: Молодая гвардия. (Эврика). 1979. 319 с.; 1981. 302 с.; 1982. 334 с.

- Смирнов А.В. 1986. Вершки и корешки. М.: Детская литература. 284 с.

- Сорокин А.С. 1981. Рекреационная дигрессия бруснично-черничных сосняков Приселигерья: дис. … канд. биол. наук. Калинин. 178 с.

- Сорокин А.С. 1984. Растения Калининской области, нуждающиеся в особой охране//Взаимоотношения компонентов биогеоценозов в южно-таежных ландшафтах. Калинин. С. 41-48.

- Сорокина З.М., Сорокин А.С., Самков М.Н., Шиков Е.В. 1986. Старицкий участок долины р. Волги в системе особо охраняемых территорий Калининской области//Взаимоотношения компонентов биогеоценозов в южной тайге. Калинин. С. 58-66.

- Софронова Е.В., Афонина О.М., Бакалин В.А. и др. 2016. New bryophyte records. 7//Arctoa. Т. 25. № 2. С. 428-452.

- Спирина У.Н. 2002. Бриофлора Тверской области: дис. … канд. биол. наук. М. 340 с.

- Спирина У.Н., Игнатов М.С. 2009. Особенности формирования псевдопарафиллиев в разных группах бокоплодных мхов//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 12. № 6. С. 87-101.

- Степанова А.В., Нотов А.А. 2009. Особенности побегообразования у многолетних травянистых видов Bupleurum (Apiaceae)//Бот. журн. Т. 94, № 10. C. 1464-1474.

- Стародумова Л.Л. 1994. Пример служения науке//Известия Сарапул. Музея (Музей истории и культуры Ср. Прикамья). Вып.5. Сарапул. С. 8-12.

- Тахтаджян А.Л., Фёдоров Ан.А. 1972. Флора Еревана. Л.: Наука. 396 с.

- Тихомиров В.Н., Нотов А.А., Петухова Л.В., Глазунова К.П. 1995. Род Манжетка//Биологическая флора Московской области. Вып. 10. М.: Аргус. С. 83-119.

- Уразбахтина (Мейсурова) А.Ф., Хижняк С.Д., Дементьева С.М., Нотов А.А., Пахомов П.М. 2005. Применение метода Фурье-ИК спектроскопии для лихеноиндикации атмосферного загрязнения в городских районах//Растительные ресурсы. Т. 41. Вып. 2. С. 139-147.

- Фёдоров Ал. А. 1958. Тератология и формообразование у растений. М.; Л. Изд. АН СССР. 28 с. (Комаровские чтения).

- Фёдоров Ал.А., Фёдоров Ан.А. 1927. Из наблюдений над сорной растительностью Тверской губернии: О распределении сорняков по склону//Изв. Твер. пед. ин-та. № 3. С. 73-83.

- Флора европейской части СССР: в 11 т. 1974-1996/под ред. Ан.А. Фёдорова. Л.: Наука. Т. 1. 1974. 403 с. Т. 2. 1976. 234 с. Т. 3. 1978. 256 с. Т. 4. 1979. Т. 5. 1981. 379 с. Т. 6. 1987. 253 с. Т. 7. 1994. 318 с. Т. 8. 1989. 410 с. Т. 9. 1996. 448 с. Т. 10. 2001. 669 с. Т. 11. 2004. 534. Загл. Т. 9-11. Флора Восточной Европы. СПб.; М.: Мир и семья-95; СПХФА; КМК.

- Флора лишайников России 2017. Вып. 2: Род Protoparmelia, семейства Coenogoniaceae, Gyalectaceae и Umbilicariaceae М.; СПб.: КМК. 381 с.

- Флористические исследования Средней России 2006. Материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15-16 апр. 2006 г.) М.: КМК. 191 с.

- Хохряков А.П., Мазуренко М.Т. 1993. Однолетние растения Южной Колхиды//Бюл. ГБС. Вып. 167. С. 59-67.

- Хохряков А.П., Мазуренко М.Т., Джобава Д.Б. 1994. Саstanеа sativa Mill. как лесообразующая порода полосы влажных субтропиков//Растительные ресурсы. Т. 30. № 1-2. С. 26-36.

- Цингер В.Я. 1885. Сборник сведений о флоре Средней России. М. 520 с.

- Чернядьева И.В., Коткова В.М., Землянская И.В., Новожилов Ю.К., Власенко А.В., Власенко В.А., Благовещенская Е.Ю., Георгиева М.Л., Нотов А.А., Гимельбрант Д.Е., Мучник Е.Э., Урбанавичене И.Н., Аристархова Е.А., Бочарников М.В., Исмаилов А.Б. 2018. Новые находки водорослей, грибов, лишайников и мохообразных. 2//Новости систематики низших растений. Т. 52 (1). (в печати).

- Школа Максимовича 2007/Тверской гос. ун-т, Науч. библиотека: . Тверь. Электрон. опт. диск (CD-ROM).

- Шувалова М.В. 2003. Ботанический сад Тверского госуниверситета: история возникновения и этапы развития//Ботанические исследования в Тверском регионе. Вып. 1. Тверь. С. 14-19.

- Щербаков А.В. 2006. Оценка изученности природных флор регионов Центрального федерального округа//Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15-16 апр. 2006 г.). М. С. 183-187.

- Atlas Florae Europaeae: Distribution of vascular plants in Europae 2013. Vol. 16: Rosaceae (Cydonia to Prunus, excl. Sorbus). Helsinki: The Cominittee for Mapping of Europe et Societas Biologica Fennica Vanamo. 168 p.

- Ignatov M.S., Spirina U.N., Ignatova E.A., Krug M., Quandt D. 2015. On the systematic position of the moss genus Catoscopium, with a new approach to the peristome reduction study//Arctoa. Т. 24. № 2. Р. 389-415.

- Ivanov O.V., Kolesnikova M.A., Afonina O.M., Akatova T.V., Baisheva E.Z., Belkina O.A., Bezgodov A.G., Czernyadjeva I.V., Dudov S.V., Fedosov V.E., Ignatova E.A., Ivanova O.V, Kozhin M.N., Lapshina E.D., Notov A.A., Pisarenko O.Yu., Popova N.N., Savchenko A.N., Teleganova V.V., Ukrainskaya G.Ya., Ignatov M.S. 2017. The database of the moss flora of Russia//Arctoa. Т. 26. № 1. P. 1-10.

- Meysurova A.F., Notov A.A. 2016a. Physicochemical analysis of indicator lichens as a component of conservation area baseline monitoring//Journal of Applied Spectroscopy. Vol. 82. №. 6. P. 1005-1012.

- Meysurova A.F., Notov A.A. 2016b. Metal contents in lichens from nature reserves adjacent to urban ecosystems//Journal of Applied Spectroscopy. Vol. 83. №. 5. P. 832-839.

- Notov A.A. 2005. Functional organization and individual development of modular objects//Wulfenia. Vol. 12. P. 65-85.

- Notov A.A. 2010. Concerning the problem of integrated biogeographical analysis of different components of biotas//Wulfenia. Vol. 17. P. 1-23.

- Notov A.A. 2011. Modular organization -a model for biological research//Wulfenia. Vol. 18. Р. 113-131.

- Notov A.A. 2012. Modes of embryonization in the evolution of the ontogenesis of modular organisms//Wulfenia. Vol. 19. P. 15-21.

- Notov A.A. 2014. Fruticose lichens: structural diversity, taxonomic characteristics and evolution//Wulfenia. Vol. 21. P. 21-31.

- Notov A.A. 2015a. Homeosis and evolution of modular organisms//Paleontological Journal. Vol. 49. № 14. P. 1681-1690.

- Notov A.A. 2015b. Homeosis and reliability of reproductive systems in modular organisms//Biology Bulletin. Vol. 42. № 3. P. 196-205.

- Notov A.A. 2016. Pseudocyclic transformation in the evolution of modular organisms and the problem of the integrity of biological systems//Paleontological Journal. Vol. 50. № 13. P. 1510-1518.

- Notov A.A. 2017a. How did modular organisms appear? Functional and evolutionary aspects//Wulfenia. Vol. 24. P. 57-91.

- Notov A.A. 2017b. Pseudocyclic integration and evolution of modular invertebrates//Invertebrate Zoology. Vol. 14 (1). P. 53-58.

- Notov A.A., Kusnetzova T.V. 2004. Architectural units, axiality and their taxonomic implications in Alchemillinae//Wulfenia. Vol. 11. P. 85-130.

- Notov A.A., Zhukova L.A. 2015. Epiphytic lichens and bryophytes at different ontogenetic stages of Pinus sylvestris//Wulfenia. Vol. 22. P. 245-260.

- Notov A.А. 2013. Dynamics of the composition and structure of flora of Tver region for 200 years//European researcher. Ser. A. № 11-2 (63).С. 2681-2687.

- Notov A.А., Vinogradova Yu.K., Maiorov S.R. 2011. On the problem of development and management of regional black books//Russian Journal of Biological Invasions. Т. 2. № 1. P. 35-45.

- Spirina U.N., Ignatov M.S. 2015. Bilobed leaves in mosses? Structure and adaptive significance of proximal branch leaves in Lembophyllaceae//Arctoa. Т. 24. № 1. Р. 124-140.

- Spirina U.N., Shimamura M., Ignatov M.S. 2012. On the branch primordia structure in the basal pleurocarpous mosses (Bryophyta)//Arctoa. Т. 21. Р. 221-236.

- Vinogradova Yu., Perg J., Essl F., Hejda M., van Kleunen M., Pyšek P. 2018. Invasive alien plants of Russia: insights from regional inventories//Biological Invasions. Vol. 20. P. (in press).