Роль кардиобиоуправления в механизмах организации мозгового кровообращения как прогностического фактора аварийности у операторов энергосистем

Автор: Гондарева Людмила Николаевна

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 3 (11), 2013 года.

Бесплатный доступ

Показано, что два сеанса кардиобиоуправления вызывают тенденцию к оптимизации мозгового кровообращения у операторов энергосистем. Эффект зависит от стажа и типа адаптивной пластичности и проявляется снижением аварийности по вине персонала, но недостаточен для высокостажированных МЭБ.

Организация мозгового кровообращения, машинисты энергоблоков, аварийность по вине персонала, кардиобиоуправление

Короткий адрес: https://sciup.org/14344056

IDR: 14344056 | УДК: 612.825./001.33

Текст научной статьи Роль кардиобиоуправления в механизмах организации мозгового кровообращения как прогностического фактора аварийности у операторов энергосистем

Экспериментами установлено, что функциональная активность мозга и его кровоснабжение тесно связаны между собой. При интеллектуальной деятельности выявлены две особенности мозгового кровотока. Во-первых, локальный кровоток усиливается при обдумывании, напряжении памяти и выборе решения. Во-вторых, усиливается на 10% общий кровоток по всему левому полушарию, чего не наблюдается при активации сенсорных систем [4]. Для бодрствующего мозга характерно наличие тесной связи между функциональной активностью и кровоснабжением его отдельных структур. Начало любой сложной деятельности, требующей активного целенаправленного действия, сопровождается также активацией лобных и центральных областей мозга, имеющих тесные связи с неспецифическими структурами [6]. Кроме того, система кровообращения может рассматриваться в качестве универсального индикатора адаптационно-приспособительной деятельности всего организма. Основанием для такого заключения является то, что сердечно-сосудистая система с ее многоуровневой регуляцией представляет собой функциональную систему, конечным результатом деятельности которой является обеспечение заданного уровня функционирования целостного организма вообще и каждой функциональной системы в частности. Можно считать, что любому заданному уровню функционирования целостного организма и органа соответствует эквивалентный уровень функционирования аппарата кровообращения [7].

Таким образом, по степени кровоснабжения органа или структуры можно судить не только об индивидуально-типологических особенностях адаптивного реагирования на различные воздействия, но и о сроках и глубине дизадаптационных расстройств, возможности их функциональной коррекции и их связи с успешностью профессиональной деятельности.

Цель работы состоит в исследовании специфических стажевых механизмов организации мозгового кровообращения у операторов энергопредприятий, их связи с аварийностью по вине персонала и возможности купирования дефектов регуляции методом кардиобиоуправления.

Объем и методы исследований

Обследовано 100 машинистов энергоблоков (МЭБ) Экибастузской ГРЭС-1 в возрасте 31,04±0,50 лет. Все испытуемые разделены на группы: со стажем работы 1-5 лет (57 человек) и стажем работы 6-10 лет (43 человека).

Внутри стажевых групп испытуемые разделены по типам адаптивной пластичности мозга на основании нейродинамической структуры ЭЭГ лобно-затылочного отведения справа (I тип, высокоадаптивные лица, корковое доминирование в организации мозгового гомеоста- за; II тип, среднеадаптивные лица с корково-лимбическим доминированием в организации мозгового гомеостаза; III тип, низкоадаптивные лица, лимбико-стволовое доминирование в организации мозгового гомеостаза) [1]. У всех испытуемых регистрировали реоэнцефало-грамму (РЭГ) фронтально-мастоидального отведения обоих полушарий мозга [5]. Обследование проводили дважды в течение рабочей вахты и после двух сеансов кардиобиоуправления [2, 3]. Для регистрации ЭЭГ и РЭГ использовали электроэнцефалограф «ЭЭГ-4ПГ» и портативный реограф 4РГ-1М. Для анализа использовали максимальную амплитуду реовол-ны (А), реографический индекс (РИ), дикротический индекс (ДИ), показатель модуля упругости сосудов (ПМУ), максимальную скорость быстрого наполнения (Vmax), коэффициент асимметрии (КА) и ряд вторичных показателей. Обработку ЭЭГ проводили методом комбинаторного анализа. Обработку РЭГ проводили методом факторного анализа. Оценку достоверности отличий проводили с использованием t-критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение

Обследование состояния суммарного мозгового кровотока левого и правого полушария у машинистов энергоблоков показало, что у испытуемых всех групп снижен дикротический индекс по сравнению с возрастной нормой [5]. Снижение ДИ больше выражено в левом полушарии у МЭБ I типа старшей стажевой группы (41,2±6,1% при норме 75%). Колебания этого показателя по группам от 41,2±6,1% до 67,4±5,7% (табл.1). Повышен у всех испытуемых и реографический индекс, максимальные отклонения от возрастной нормы также наблюдаются в обоих полушариях МЭБ I типа со стажем работы 6-10 лет (2,7±0,5 Ом слева и 2,7±0,5 Ом справа при норме 0,15 Ом для фронтально-мастоидального отведения РЭГ). Колебания показателя по всем группам находятся в диапазоне от 1,2±0,1 Ом до 2,7±0,5 Ом) Значения максимальной амплитуды реоволны также выше высокостажированных МЭБ I типа (0,27±0,05 Ом справа и 0,25±0,07 Ом слева при норме 0,05±0,01 Ом). Колебания показателя по стажевым и адаптивным группам составляют от 0,12±0,03 Ом до 0,27±0,05 Ом). Коэффициент асимметрии также достаточно высок у всех испытуемых, но у МЭБ I типа он с ростом стажа снижается, а у МЭБ II и III типа растет (табл.1).

Таблица 1

Значения показателей лобно-сатоидальной РЭГ левого и правого полушария у МЭБ I, II и III типа со стажем работы 1-5 и 6-10 лет (достоверность отличий приведена в тексте)

|

Показатели |

Справа |

||

|

I (n 1 =28) |

II (n 2 =41) |

III (n 3 =31) |

|

|

Стаж 1-5 лет |

|||

|

А |

0,18±0,02 |

0,12±0,02 |

0,22±0,01 |

|

РИ |

1,8±0,2 |

1,2±0,1 |

2,2±0,1 |

|

ДИ |

46,3±6,0 |

59,9±3,5 |

54,8±6,6 |

|

ПМУ |

18,6±1,8 |

14,5±0,6 |

16,1±1,1 |

|

V м. |

2,0±0,4 |

1,3±0,2 |

3,0±0,2 |

|

КА |

41,9±3,0 |

39,3±6,6 |

56,7±17,1 |

|

Стаж 6-10 лет |

|||

|

А |

0,27±0,05 |

0,18±0,01 |

0,22±0,07 |

|

РИ |

2,7±0,5 |

1,8±0,2 |

2,2±0,7 |

|

ДИ |

50,6±6,5 |

67,4±5,7 |

59,8±9,5 |

|

ПМУ |

12,8±1,3 |

17,6±1,8 |

16,7±3,3 |

|

V м. |

3,8±0,9 |

1,9±0,3 |

1,8±0,3 |

|

КА |

27,3±3,2 |

59,5±11,3 |

41,4±8,9 |

|

Слева |

|||

Продолжение таблицы 1

|

Стаж 1-5 лет |

|||

|

А |

0,14±0,02 |

0,14±0,02 |

0,14±0,02 |

|

РИ |

1,4±0,2 |

1,4±0,02 |

1,4±0,2 |

|

ДИ |

44,9±5,9 |

63,6±3,6 |

62,8±10,9 |

|

ПМУ |

17,1±1,9 |

14,5±0,7 |

19,8±1,9 |

|

V м. |

1,8±0,5 |

1,7±0,3 |

1,4±0,1 |

|

КА |

- |

- |

- |

|

Стаж 6-10 лет |

|||

|

А |

0,25±0,1 |

0,13±0,02 |

0,20±0,03 |

|

РИ |

2,5±0,2 |

1,3±0,2 |

2,0±0,3 |

|

ДИ |

41,2±6,1 |

66,9±2,2 |

44,5±8,3 |

|

ПМУ |

12,7±0,8 |

15,9±1,3 |

15,3±1,1 |

|

V м. |

3,3±0,7 |

1,6±0,1 |

3,8±0,1 |

|

КА |

- |

- |

- |

Продолжительная профессиональная деятельность вызывает у МЭБ I типа снижение показателя модуля упругости сосудов головного мозга, особенно выраженное справа, причем значения эти ниже нормы на 15-20 %. У МЭБ II типа с ростом стажа наблюдается рост рео-графического индекса справа (р ≤ 0,95), что свидетельствует о повышении притока крови и интенсивности пульсовых колебаний кровонаполнения правого полушария. У МЭБII типа с ростом стажа снижается показатель модуля упругости сосудов левого полушария (р ≤ 0,95) и увеличивается скорость наполнения средних и мелких сосудов, особенно выраженная слева (р ≤ 0,99 и р ≤ 0,999 соответственно справа и слева) на фоне увеличения максимальной скорости быстрого кровенаполнения.

В начале трудовой деятельности у МЭБ I типа дикротический индекс кровоснабжения левого полушария снижен по сравнению с МЭБ II и III типа (р ≤ 0,95), а реографический индекс и показатель модуля упругости сосудов правого полушария повышен (р ≤ 0,95 и р ≤ 0,99 соответственно) (табл.1). Других типологических отличий кровоснабжения мозга в первой стажевой группе не обнаружено. С ростом стажа отличия кровоснабжения мозга между выделенными типологическими группами углубляются, что особенно выражено для кровоснабжения левого полушария. У МЭБ II типа выше дикротический индекс справа, чем у МЭБ I типа (р ≤ 0,95) и слева, чем у МЭБ I и III типа (р ≤ 0,999 и р ≤ 0,95 соответственно) (табл.1). Повышена скорость быстрого кровенаполнения у МЭБ I типа старшей стажевой группы справа и слева (р ≤ 0,95), а у МЭБ III типа отлмечается повышение этого показателя только слева (р ≤ 0,999). Показатель модуля упругости сосудов у всех испытуемых не выходит за границы нормы (15-20 %), за исключением высокостажированных МЭБ I типа, у которых он снижен как справа, так и слева (табл.1).

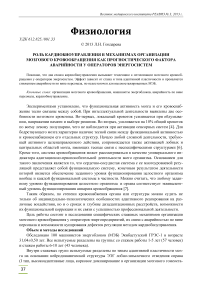

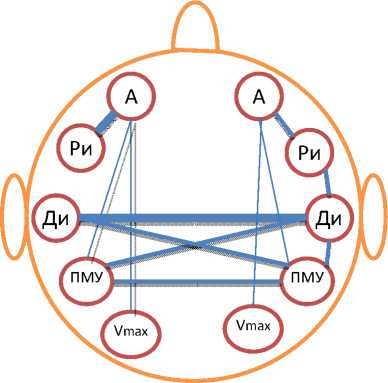

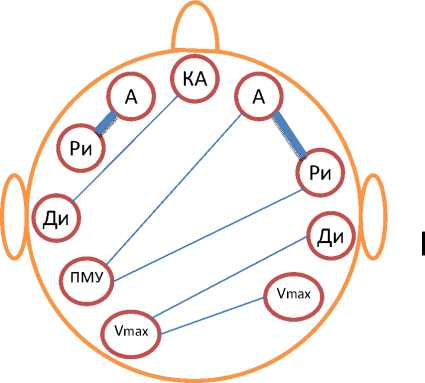

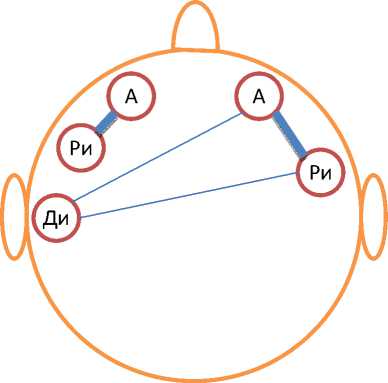

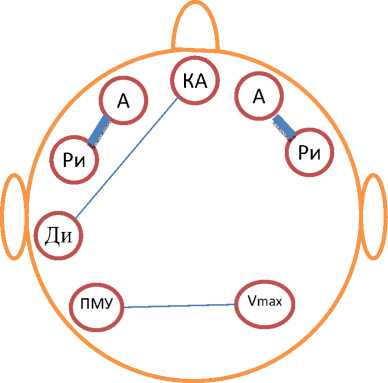

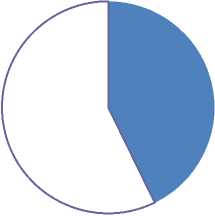

Проведение факторного анализа показателей РЭГ левого и правого полушария выявило следующие различия организации мозгового кровообращения. У малостажированных МЭБ развиты как межполушарные (4 связи), так и внутриполушарные взаимоотношения (3 слева и 5 справа). У МЭБ II типа в этот же период отмечается асимметричный характер взаимоотношений (7 межролушарных связей и по одной внутриполушарной связи). В корреляционную плеяду входит коэффициент асимметрии, связанный с показателем модуля упругости сосудов слева. Системообразующим фактором является реографический индекс левого полушария (4 связи, р ≤ 0,999). Амплитуда реоволны, отражающая интенсивность пульсовых колебаний кровенаполнения исследуемых областей мозга, также активна в формировании корреляционной плеяды (по 3 связи справа и слева; р ≤ 0,999). У МЭБ III типа младшей стажевой группы выявлены слабые взаимоотношения между показателями кровоснабжения мозга, выражена асимметрия по дикротическому индексу слева, всего связей 4, по одной внутриполу-шарной и одна межполушарная (рис.1).

1‐5 лет

6‐10 лет

ПМУ

V max

II

Рис. 1. Корреляционные плеяды взаимоотношений показателей РЭГ у МЭБ с I, II и III типом организации ЭЭГ со стажем работы 1-5 и 6-10 лет. Обозначения показателей даны в тексте.

Толщина линий соответствует достоверности р ≤ 0,05; р ≤ 0,01; р ≤ 0,001)

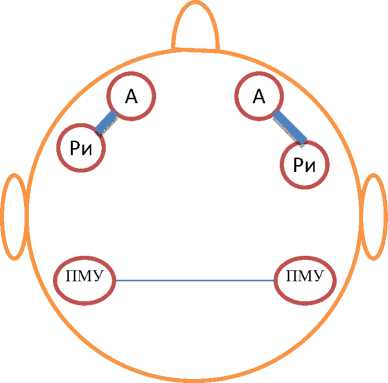

III

С ростом стажа изменяется характер взаимоотношений между исследуемыми показателями кровообращения мозга. У всех высокостажированных МЭБ отмечается снижение числа и ослабление связей. Наиболее сохранно взаимоотношение исследуемых показателей у МЭБ I типа (всего 7 связей, исходно 12 связей). Однако в корреляционную плеяду входит коэффициент асимметрии, которого исходно не было. Сохранены 4 межполушарных связи, но определяют они взаимоотношения других показателей, снижена достоверность этих связей (р ≤ 0,95). Сохранено по одной внутриполушарной связи (3 и 5 слева и справа исходно). Значительно снижается интенсивность взаимоотношений между показателями кровообращения у высокостоажированных МЭБ II и III типа. У МЭБ II типа сохранено 4 связи (2 межполушарных и по одной внутриполушарной справа и слева) из 10 исходных, изменена и структура взаимоотношений. Остается выраженным взаимоотношение между интенсивностью пульсовых колебаний кровенаполнения, тонусом артериол и состоянием периферического сосудистого сопротивления справа и слева (р ≤ 0,999). У МЭБ III типа эти взаимоотношения также сохранены, число связей 3 (исходно 4), одна межполушарная и по одной внутриполушарной.

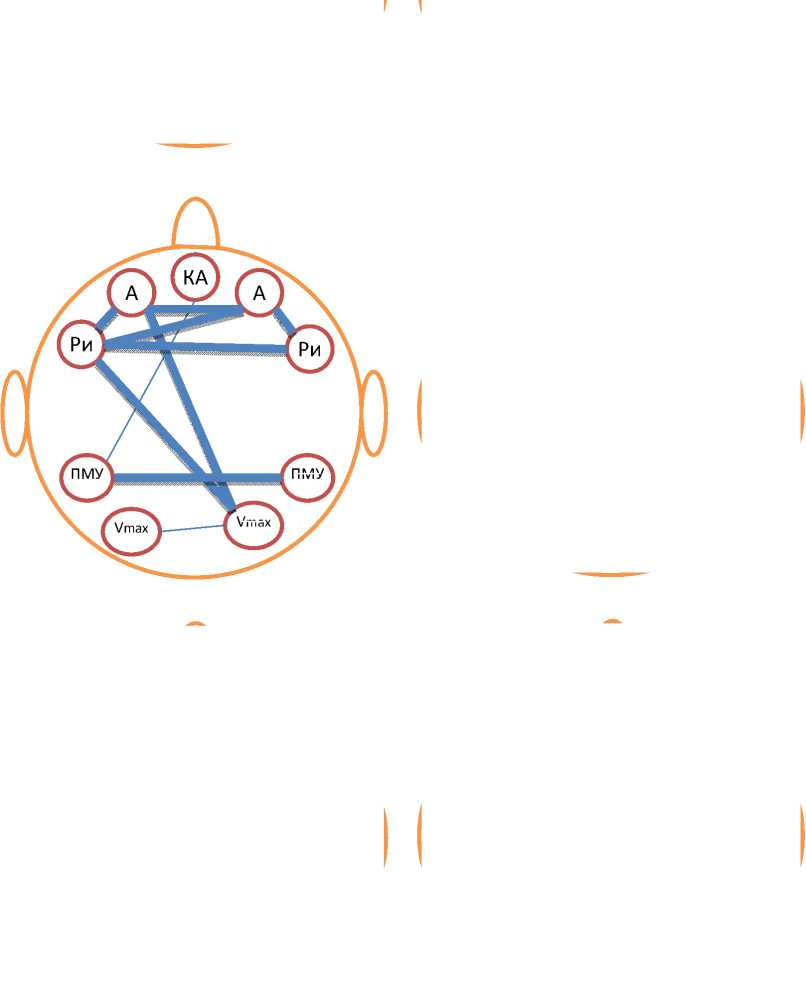

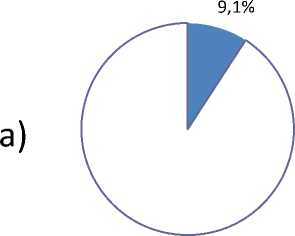

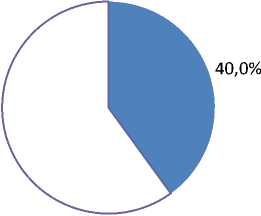

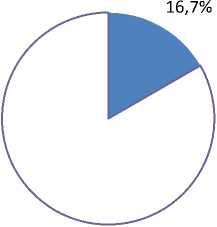

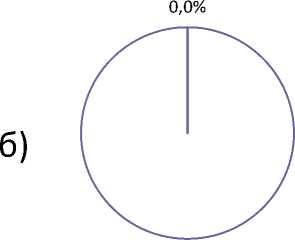

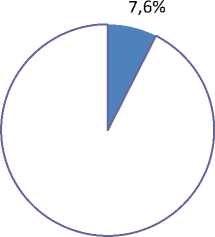

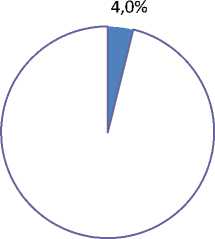

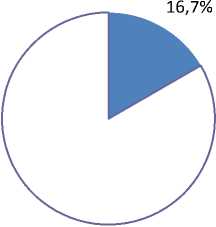

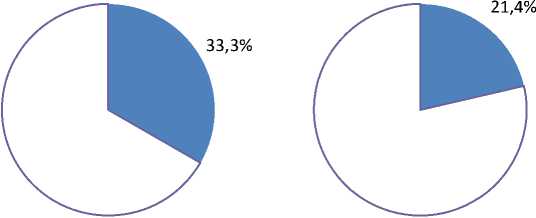

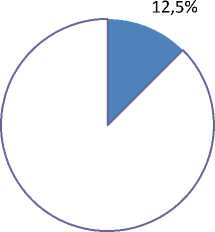

Анализ аварийности по вине персонала показал, что в первые пять лет профессиональной деятельности 40% МЭБ II типа совершают аварии, в то время как среди МЭБ I и III типа только 9,1% и 16,7% соответственно являются «аварийными». С ростом стажа среди МЭБ III типа аварии по вине персонала совершают в 2,6 раза чаще. Число лиц, совершающих аварии увеличивается до 42,8%, МЭБ I типа не совершают аварии, среди МЭБ II типа аварийность снижается в 5,3 раза, доля лиц, совершающих аварии снижается с 40% до 7,6% (рис.2).

Таким образом, индивидуально-типологических отличий по параметрам мозгового кровообращения в младшей стажевой группе не обнаружено. Но по организации взаимоотношений показателей кровообращений МЭБ II типа характеризуется значительной асимметрией корреляционной плеяды, перегруженностью высоковероятными связями (7 из 10), напряженным включением в регуляторные процессы мозгового кровообращения левого полушария. С ростом стажа взаимоотношения показателей мозгового кровообращения у МЭБ I и III типа становится более гибким, снижается число связей и уровень их достоверности, в корреляционной плеяде появляются циклические межполушарные взаимоотношения (ПМУ левого полушария, А и РИ правого полушария у МЭБ I типа; ДИ левого полушария, А и РИ правого полушария у МЭБ II типа). Рост аварийности у высокостажированных МЭБ III типа развивается на фоне деструкции взаимоотношений показателей мозгового кровообращения, отсутствия циклических межполушарных образований в структуре корреляционной плеяды (рис.1).

Для профилактики и купирования дисфункций мозгового кровообращения, возникающих у операторов энергосистем в процессе профессиональной деятельности, нами разработан метод кардиобиоуправления [2]. Проведение экспресс-коррекции состояния МЭБ происходило во время рабочей вахты и содержало два сеанса с периодом между ними 5-10 дней. Тренировки в системе кардиобиоуправления прошли 60,2% МЭБ, однако среди МЭБ, совершающих аварии, тренировки прошли только 20%. Проведение двух сеансов кардиобиоуправления дало максимальный положительный результат нормализации мозгового кровообращения у малостажированных МЭБ I типа, а наименьший у МЭБ III типа со стажем работы 6-10 лет. Отмечается тенденция повышения дикротического индекса, понижения амплитуды реоволны и реографического индекса, причем эффект более выражен для кровоснабжения левого полушария, поэтому снижается коэффициент асимметрии.

III

Рис. 2. Процентное соотношение «аварийных» (заштрихованный сектор) и «безаварийных» машинистов энергоблоков I, II и III типа в стажевых группах 1-5 и 6-10 лет до (а,б) и после (в,г) двух сеансов биоуправления

Таким образом, профессиональная деятельность операторов энергосистем оказывает воздействие на параметры мозгового кровообращения, на их взаимоотношение, то есть на его функциональную организацию. Увеличивается интенсивность пульсовых колебаний кровенаполнения и приток крови к мозгу, причем эффект этот более выражен справа, а с ростом стажа усиливается в сосудах обоих полушарий у МЭБ I и II типа. На первой фазе профессиональной адаптации, по-видимому, происходит активация правого полушария, характерная для ранних этапов овладения навыками, в основе которых лежит синтетическое восприятие информации по типу дедукции, сопряженное с переживанием отрицательных эмоций и формированием неадекватных поведенческих реакций, что наиболее выражено у лиц I и III типа. С ростом стажа кровоснабжение полушарий выравнивается за счет интенсификации кровоснабжения, что способствует оптимизации мозговых функций и контроля системы интроце-ребральной регуляции. Однако активация притока крови к мозгу происходит на фоне недостаточной функциональной активности системы оттока крови из артериол и регуляции тонуса вен. Два сеанса кардиобиоуправления частично купируют дисфункции мозгового кровообращения, а наиболее вероятным путем этого воздействия является влияние на оба независимых механизма его регуляции: периферические симпатические влияния на сосуды и центральную норадренэргическую систему мозга [7].

Тенденции к нормализации параметров мозгового кровообращения у МЭБ совпадают со снижением аварийности по вине персонала в годовом исчислении в 2 раза, в том числе по второй группе отказа в 3 раза. В первой стажевой группе больше всего аварий совершают МЭБ III типа (рис.2). После проведения двух сеансов кардиобиоуправления доля лиц, совершающих аварии в первой стажевой группе резко снижается у МЭБ I и II типа (до 0 % и 4 % соответственно). Аварийность по вине персонала в этой стажевой группе у МЭБ III типа не изменяется (рис.2). В старшей стажевой группе двух сеансов кардиобиоуправления для купирования дисфункций мозгового кровообращения недостаточно, доля лиц, совершающих аварии при приближении стажа к 10 годам возрастает среди МЭБ I и II типа до 33,3 % и 21,4 % соответственно, а у МЭБ III снижается с 42,8 % до 12,5 % (рис.2). Следует отметить, что в группе «аварийных» лиц два сеанса кардиобиоуправления прошли только 20 % МЭБ, часть совершенных аварий можно назвать авариями «замещения». За пульт управления в этом случае садятся люди другой профессии (машинисты-обходчики основного оборудования совершают 10 % аварий в первой стажевой группе; ИТР дают 20 % аварий во второй стажевой группе).

Таким образом, организация мозгового кровообращения может служить прогностическим критерием при профотборе операторов энергопредприятий. Вторым прогностическим критерием может служить способность к саморегуляции мозгового кровообращения, направленная на развитие внутри- и межполушарных взаимоотношений параметров реоэнце-фалографии полушарий.

Выводы

-

1. Для профилактики роста аварийности по вине персонала рекомендуется включать три этапа медико-биологического обследования. Первый этап: определение типа адаптивной пластичности мозга по параметрам комбинаторного анализа ЭЭГ. Второй этап: определение уровня организации мозгового кровообращения. Третий этап: способность к саморегуляции мозгового кровообращения, направленной на оптимальное соотношение внутри- и межполушарных связей.

-

2. В подготовку лиц со II и III типом адаптивной пластичности мозга к операторской деятельности следует включать занятия в системе биологической обратной связи по огибающей ритма сердца, что особенно показано на ранние сроки у лиц II типа и на более поздние сроки

-

3. Проведение двух сеансов кардиобиоуправления способствует снижению аварийности по вине персонала в целом в 2 раза, а по второй группе отказа – в 3 раза. Для полной ликвидации аварий по вине персонала на энерго-предприятиях необходима разработка комплекса рекреационных мероприятий, включающих саморегуляцию, необходимость которых с ростом стажа свыше 5-10 лет резко возрастает.

у лиц III типа. Для лиц I старшей стажевой группы двух сеансов кардиобиоуправления для купирования дисфункций мозгового кровообращения недостаточно.

Список литературы Роль кардиобиоуправления в механизмах организации мозгового кровообращения как прогностического фактора аварийности у операторов энергосистем

- Бекшаев С.С., Сороко С.И., Василевский Н.Н. Закономерности, лежащие в основе динамической устойчивости диапазонов частот ЭЭГ человека//Физиология человека. -1998. Т. 14. -№4. -С. 545.

- Гондарева Л.Н., Василевский Н.Н., Сейсембеков Т.З. Способ функциональной коррекции артериального давления АС. СССР №1745200//Бюллетень изобретений и открытий. -1992. -№25.

- Гондарева Л.Н., Лазуткин А.Г., Разумов Н.В. Устройство для контроля и коррекции функционального состояния человека А.С. СССР №1568967//Бюллетень изобретений и открытий. -1995. -№4.

- Демченко И.Т. Кровоснабжение бодрствующего мозга. -Л.: Наука, 1993. -231 с.

- Сандригайло Л.И. Вспомогательные методы диагностики в невропатологии и нейрохирургии. -Минск, 1976. -205 с.

- Свидерская Н.Е., Ушакова Т.Н., Шустова А.А. Электрофизиологическое исследование мыслительного процесса//Физиология человека. -1986. -Т.6. -№3. -402 с.

- Теплов С.И. Кровоснабжение и функция органов. -Л.: Наука, 1987. -125 с.