Роль картографирования лесистости в системе адаптивно-ландшафтного обустройства водосборов

Автор: Кошелева Ольга Юрьевна

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: География и геоинформатика

Статья в выпуске: 1 (11), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты агролесомелиоративного картографирования водосборного бассейна реки Добринки в Волгоградской области, выполненного на основе дешифрирования космических снимков высокого разрешения. По изолинейным картам лесистости проводится оценка особенностей пространственной локализации естественных и искусственных насаждений в границах водосбора Добринки. Представленная методика позволяет без финансовых затрат на рекогносцировочные исследования провести предварительную оценку агролесомелиоративной обустроенности территории водосборного бассейна.

Водосбор, агроландшафт, космоснимки, геоинформационное картографирование, защитные лесные насаждения, лесистость, адаптивно-ландшафтное обустройство земель

Короткий адрес: https://sciup.org/14967450

IDR: 14967450 | УДК: 634.93:521 | DOI: 10.15688/jvolsu11.2015.1.10

Текст научной статьи Роль картографирования лесистости в системе адаптивно-ландшафтного обустройства водосборов

DOI:

В ходе сельскохозяйственного освоения природные ландшафты превращаются в агроландшафты, в которых резко нарушаются системные связи и взаимодействия между всеми природными компонентами. В результате динамично развиваются эрозионные процессы, деградируют растительный и почвенный покров, ухудшается качество водных ресурсов и, как следствие, всех вышеперечисленных процессов, происходит снижение продуктивности пашни. В попытках разорвать этот порочный круг уже несколько десятилетий разрабатывается концепция адаптивноландшафтного обустройства территории, базирующаяся на понимании невозможности интенсификации сельскохозяйственного производства без учета ландшафтных особенностей конкретной территории. Самым экологич- ным решением этой проблемы является защитное лесоразведение, другими словами, для ослабления и прекращения процессов деградации в агроландшафтах необходимо создание устойчивых и продуктивных агро-лесоландшафтов [1; 8; 17].

Многолетние исследования и практический опыт эксплуатации защитных лесных насаждений (ЗЛН) в агролесоландшафтах свидетельствует о главенствующей и долговременной их роли в процессах функционирования агротерриторий. Экологическая роль лесомелиоративных насаждений подробно рассмотрена в многочисленной научной литературе [1; 5; 8; 12; 19], здесь же мы отметим лишь следующее. В агролесоландшафтах лесным полосам отводится роль экологических коридоров, то есть основных магистралей ве- щественно-энергетического обмена как на региональном уровне (водосборные бассейны крупных рек), так и на локальном уровне (овражно-балочный водосбор). Именно в силу важности указанной функции в общей системе адаптивно-ландшафтного обустройства территории, помимо оптимизации соотношения угодий, соблюдения научно обоснованных севооборотов, применения экологичных технологий обработки почвы и других принципиальных положений, не последнее место занимает необходимость создания в границах конкретного агролесоландшафта оптимальной защитной лесистости. Для различных природных зон этот показатель варьирует. В наших исследованиях мы будем использовать данные В.М. Ивонина [5], согласно которым защитная лесистость пашни является нормативной при 5–8 %.

Для того чтобы правильно спроектировать систему агролесомелиоративного обустройства, необходимы данные инвентаризации и оценки уже существующего агролесомелиоративного фонда. Такие исследования требуют обеспечения картографическим материалом, соответствующим по времени и масштабу выполняемым ландшафтно-агролесомелиоративным исследованиям. Последнее входит в задачу активно разрабатываемого в последнее время нового научного направления – агролесомелиоративного картографирования [4; 7; 9], которое широко использует среди своих методов дешифрирование аэро- и космоснимков [16; 18]. Несмотря на обширный фонд информации, посвященной применению аэро- и космоснимков в отраслях лесного хозяйства, все же ощущается дефицит литературы, посвященной применению дистанционных методов при оценке защитных лесных насаждений, что говорит о малой проработке этой стороны вопроса. А ведь именно космические снимки, обрабатываемые современными геоинформационными системами [14; 15; 20], и составляемые на их основе картографические изображения могут дать целостное представление о закономерностях пространственного размещения агролесомелиоративного фонда страны [3; 4; 13].

Поэтому в данной статье мы ставим своей задачей показать возможности и обосновать необходимость предварительной картографи- ческой оценки пространственного размещения насаждений в агролесоландшафте по космоснимкам высокого разрешения с применением современных ГИС-технологий. Сделаем это на примере водосборного бассейна реки Добринка в Волгоградской области.

Объект исследования

Река Добринка является левым притоком реки Медведицы, принадлежит к бассейну Дона. Длина реки составляет около 36 км, площадь водосборного бассейна – 455,3 км2. На реке расположены населенные пункты Тетеревятка, Верхняя Добринка, Морозово, Нижняя Добринка.

В геоморфологическом отношении водосборный бассейн Добринки приурочен к западному склону Гусельско-Тетеревятского кряжа, который находится на наиболее приподнятой части Приволжской возвышенности, абсолютные высоты достигают отметки 368,0 м. Межбалочные водоразделы кряжа имеют выпуклую поверхность и пологие волнистые склоны. Балки имеют глубину врезов до 80–100 м. Приподнятость Гусельско-Тете-ревятского кряжа над окружающей местностью, способствующая выпадению здесь большего количества осадков (до 460 мм в год), а также близкое залегание грунтовых вод, обусловленное особенностями геологического строения, обеспечили повышенную увлажненность почв, что способствовало произрастанию здесь нагорных лесов из дуба и березы.

По балкам сформировались комплексы байрачных лесов из дуба черешчатого ( Quercus robur ), липы мелколистной ( Tilia cordata ), вяза гладкого ( Ulmus laevis ), ясеня обыкновенного ( Fraxinus excelsior ), клена остролистного ( Acer platanoides ) и татарского ( Acer tataricum ), боярышника кровавокрасного ( Crataegus sanguinea ), которые на склонах южной экспозиции уступают место терну ( Prunus spinosa ), миндалю низкому ( Amygdaluus nana ), вишне степной ( Cerasus fruticosa ) и другим кустарникам [6].

Река Добринка расположена в пределах подзоны разнотравно-типчаково-ковыльных умеренно-засушливых степей, почвенный покров представлен в основном темно-каштановыми почвами. В травяном покрове целинных участков господствуют ковыль красивейший (Stipa pulcherrima), ковыль перистый (S. pennata), ковыль украинский (S. ucrainica), а также пырей ползучий (Agropyron repens), мятлик узколистный (Poa angustifolia), косте-ры (Bromus), осока узколистная (Carex stenophylla) и др. Из разнотравных видов широко представлены донник лекарственный (Melilotus officinalis), чабрец (Thymus serpyllum), подмаренники (Galium), шалфеи (Salvia) и другие виды. Здесь организован заказник «Гусельско-Тетеревятский кряж».

Методика исследования

Для изучения пространственного размещения ЗЛН в границах водосборного бассейна р. Добринка воспользуемся методикой изо-линейного картографирования. Изолинейные карты представляют собой удобные графоматематические абстракции географического распределения, которые позволяют отвлечься от малосущественных свойств и деталей картографируемого объекта и выявить главные закономерности его изменения в пространстве. Необходимо отметить, что в данном случае речь идет о псевдоизолиниях, то есть изолиниях, отображающих распределение дискретных (прерывных) объектов и явлений [2; 10]. На итоговой изолинейной карте, построенной по средним значениям лесистости в центрах регулярной сетки, отражена осредненная фоновая поверхность, передающая главные, наиболее крупные закономерности пространственного размещения лесных насаждений в пределах объекта исследования.

Изолинейная карта лесистости создается в 2 этапа. На первом этапе по космоснимку поднимаются все лесные насаждения, которые предполагается учесть при оценке лесистости, – естественные байрачные и пойменные леса, искусственные полезащитные и прибалочные лесные полосы. На втором этапе создается (накладывается на космоснимок) регулярная геометрическая (например, квадратная) сетка. Внутри каждого квадрата сетки определяется площадь ЗЛН. Полученные цифры делят на площадь ячейки и таким образом вычисляют для каждой из них показатель лесистости, то есть площадь лесов

(в км2) на 1 км2. Удобнее будет перевести показатель км2/км2 в процентное значение.

Все методические процедуры изолиней-ного картографирования последовательно выполняются с использованием ГИС-пакетов MapInfo (оцифровка космоснимка, оформление карт) [7] и Surfer (непосредственно изо-линейное картографирование) [11].

Результаты исследования

В результате процедуры изолинейного картографирования были последовательно получены 3 карты лесистости водосборного бассейна реки Добринка: естественной лесистости, искусственной лесистости и общая карта лесистости водосбора.

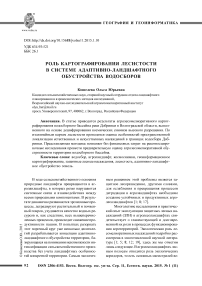

Анализ карты естественной лесистости (рис. 1) позволил выделить 2 ареала с максимальной лесистостью (более 10–15 %).

Первый ареал локализован в устьевой части реки Добринка, в месте впадения ее в основной водоток Медведицы. Здесь естественная древесная растительность представлена пойменными лесными массивами из дуба черешчатого, осины ( Populus tremula ), ольхи черной ( Alnus glutinosa ). Также встречаются тополь серебристый ( Populus alba ) и черный ( P. nigra ), вяз гладкий, ива белая ( Salix alba ), из кустарников обычны бересклет бородавчатый ( Euonymus verrucosa ), ежевика ( Rubus caesius ), терн и другие. Второй ареал приурочен к верховьям балки Тетеревятка. Высокая лесистость на данном участке достигается за счет расположенных здесь бай-рачных (лес Яминный, лес Широкий, урочище Широкий Буерак) и нагорных дубрав. Средняя часть бассейна Добринки характеризуется самыми низкими значениями лесистости (менее 2 %). В целом продольный профиль лесистости на водосборе р. Добринка можно охарактеризовать как «чаша»: по краям, в качестве которых выступают исток и устье, наблюдается высокая лесистость, в средней части (в центре) – низкая лесистость.

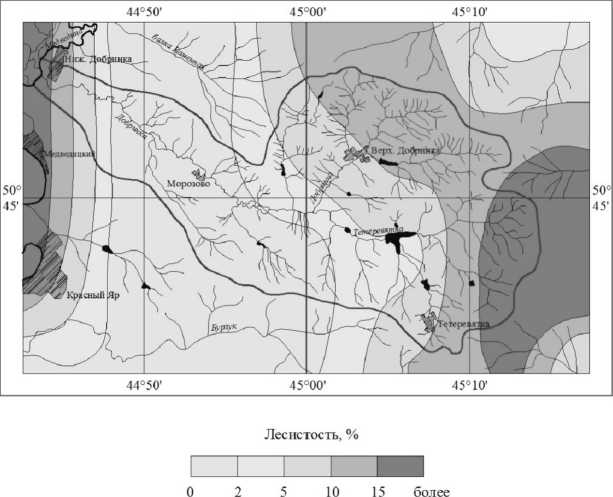

Карта искусственной лесистости (рис. 2) показывает, что в целом для водосбора Добринки характерны показатели лесистости от 2 до 5 %, не отмечены какие-либо сильные перепады данного показателя. Самые низкие значения искусственной лесистости характер-

Рис. 1. Карта естественной лесистости водосбора р. Добринка

Рис. 2. Карта искусственной лесистости водосбора р. Добринка

ны для верховий балки Тетеревятка, однако, как показал анализ предыдущей карты, для данной территории характерны высокие показатели естественной лесистости. В силу данного обстоятельства восточная часть водосборного бассейна характеризуется высокой общей лесистостью (более 15 %).

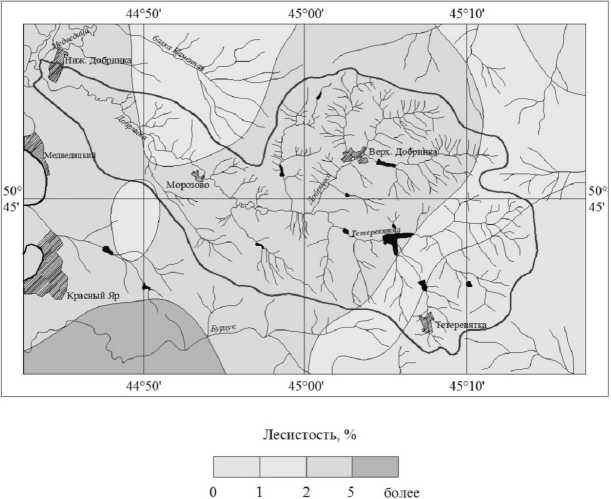

В целом карта общей лесистости похожа на карту естественной лесистости: два ареал-максимума, приуроченных к пойменным и плакорным местам произрастания крупных лесных массивов и малооблесенный «центр» (рис. 3).

В таблице представлены результаты подсчета площади территорий с различной лесистостью, которые отражают описанные выше закономерности распределения лесистости на водосборе р. Добринка в количественном выражении.

Рис. 3. Карта общей лесистости водосбора р. Добринка

Таблица

Лесистость водосбора р. Добринка

|

Лесистость |

Диапазоны лесистости, % |

||||

|

0–2 |

2–5 |

5–10 |

10–15 |

>15 |

|

|

Естественная |

126,1 27,7 |

73,8 16,2 |

96,9 21,3 |

120,7 26,5 |

37,9 8,3 |

|

Искусственная |

137,0 30,1 |

318,3 69,9 |

– |

||

|

Общая |

38,8 8,5 |

92,6 20,3 |

119,5 26,2 |

130,5 28,7 |

74,0 16,2 |

Примечание. В числителе – площадь, км2; в знаменателе – доля от общей площади водосбора, %.

В целом, необходимо отметить, что для водосборного бассейна р. Добринка характерны:

– неравномерность распределения показателей естественной и общей лесистости с четким разделением территории на ареал-мак-симумы и ареал-минимумы (модель типа «чаша»);

– равномерно низкая (не достигающая нормативной в 5 %) искусственная лесистость на всей площади водосбора и отсутствие завершенной системы ЗЛН;

– высокая общая лесистость водосбора (71,1 % территории занимают земли с лесистостью более 5 %).

Анализ изолинейных карт лесистости водосборного бассейна р. Добринка позволяет сделать вывод о том, что высокая распа-ханность территории, динамично развивающа- яся овражно-балочной сеть, низкие показатели искусственной лесистости делают актуальным разработку проектов агролесомелиоративного обустройства центральной части водосборного бассейна реки Добринка. В верховьях балки и в ее устьевой части низкие показатели искусственной лесистости компенсируются высокими показателями естественной лесистости.

Заключение

Наши исследования позволили установить, что процедура картографирования лесистости с применением ГИС-технологий играет огромную роль в общей системе адаптивно-ландшафтного обустройства водосборов, так как позволяет:

– в кратчайшие сроки без финансовых затрат на рекогносцировочные выезды в поля провести предварительную оценку агролесомелиоративной обустроенности территории;

– уже на предпроектном этапе приблизительно определить виды и рассчитать объемы необходимых агролесомелиоративных работ;

– помимо данных о пространственном распределении ЗЛН, получить дополнительную тематическую информацию об изучаемой территории, например, сведения об эрозионном состоянии земель, распаханности, заболоченности, антропогенной нарушенности ландшафтов и т. д.;

– в перспективе отслеживать динамику деградации или уничтожения естественной и искусственной растительности, контролировать ход лесовосстановительных работ, тем самым закладывая основу системы экологического мониторинга сельскохозяйственных земель.

Список литературы Роль картографирования лесистости в системе адаптивно-ландшафтного обустройства водосборов

- Агролесомелиорация/под ред. А. Л. Иванова, К. Н. Кулика. -Волгоград: Изд-во ВНИАЛМИ, 2006. -746 с.

- Берлянт, А. М. Картография/А. М. Берлянт. -М.: КДУ, 2011. -464 с.

- Владимирова, Н. А. Космические сканерные снимки высокого разрешения для решения задач государственной инвентаризации лесов: особенности, возможная технология работ, ограничения/Н. А. Владимирова//Лесохозяйственная информация. -2009. -№ 1-2. -С. 41-49.

- Геоинформационные технологии в агролесомелиорации/В. Г. Юферев . -Волгоград: Изд-во ВНИАЛМИ, 2010. -102 с.

- Ивонин, В. М. Проектирование лесомелиоративных систем агроландшафтов/В. М. Ивонин, В. А. Тертерян. -Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 2002. -72 с.

- Краеведение: биологическое и ландшафтное разнообразие природы Волгоградской области/В. А. Сагалаев . -М.: Глобус, 2008. -272 с.

- Методика применения ГИС MapInfo в агролесомелиоративном картографировании/А. С. Рулев //Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. -2013. -№ 2 (30). -С. 8-14.

- Павловский, Е. С. Концепция современной агролесомелиорации/Е. С. Павловский. -Волгоград, 1992. -38 с.

- Рулев, А. С. Картографическое моделирование лесистости для адаптивно-ландшафтного обустройства водосборов (на примере бассейна р. Ольховка Волгоградской области)/А. С. Рулев, О. Ю. Кошелева//Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. -2014. -№ 4 (36). -С. 32-36.

- Салищев, К. А. Картоведение/К. А. Салищев. -М.: Изд-во МГУ, 1990. -400 с.

- Силкин, К. Ю. Геоинформационная система Golden Software Surfer 8/К. Ю. Силкин. -Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского госуниверситета, 2008. -66 с.

- Тищенко, В. В. Экологическая роль лесомелиоративных насаждений в системе адаптивно-ландшафтного земледелия/В. В. Тищенко//Защитное лесоразведение в Российской Федерации. -Волгоград: Изд-во ВНИАЛМИ, 2011. -С. 254-258.

- Шаталов, А. В. Анализ информативности космических снимков высокого разрешения QuickBird/А. В. Шаталов, В. М. Жирин, В. И. Сухих//Аэрокосмические методы и геоинформационные технологии в лесоведении и лесном хозяйстве: докл. IV Междунар. конф. -М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. -С. 168-174.

- Bolstad, P. GIS fundamentals: a first text on geographic information systems/P. Bolstad. -Eider Press, 2002. -412 p.

- Jones, C. Geographical information systems and computer cartography/C. Jones. -Longman Limited, 1997. -319 p.

- Lillesand, T. M. Remote sensing and image interpretation/T. M. Lillesand, R. W. Kiefer. -N. Y.: Wiley, 2000. -724 p.

- Maslov, B. S. Agricultural land improvement: amelioration and reclamation/B. S. Maslov. Electronic text data. -Mode of access: http://www.eolss.net/Sample-Chapters/C10/E5-09.pdf (accessed 3 September 2014). -Title from screen.

- Mather, P. M. Computer processing of remotelysensed images: an introduction/P. M. Mather. -N. Y.: Wiley, 2004. -442 p.

- Methodological approach for the assessment of environmental effects of agroforestry at the landscape scale/J. H. N. Palma //Ecological Engineering. -2007. -P. 450-462.

- Principles of Geographic Information Systems: an introductory textbook. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.itc.nl/library/papers_2009/general/PrinciplesGIS.pdf (accessed 12 March 2013). -Title from screen.