Роль компьютерной томографии в комплексной диагностике и обосновании хирургического вмешательства при гигантоклеточной опухоли челюстно-лицевой области

Автор: Миненков Г.О., Шалабаев Б.Д.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 1 (49), 2012 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ данных комплексного исследования 7 больных в возрасте 9-16 лет с гигантоклеточной опухолью челюстно- лицевой области. Данные КТ позволяют предположить гистологический вариант новообразования до ее верификации, а также адекватно оценить распространенность опухолевого процесса

Компьютерная томография, гигантоклеточная опухоль, челюстно-лицевая область

Короткий адрес: https://sciup.org/14056188

IDR: 14056188 | УДК: 616-073.756.8-006.5-611.716.2

Текст научной статьи Роль компьютерной томографии в комплексной диагностике и обосновании хирургического вмешательства при гигантоклеточной опухоли челюстно-лицевой области

Гигантоклеточная опухоль (ГКО), или остеобластокластома, в челюстно-лицевой области (ЧЛО) встречается достаточно редко [2, 4, 5]. Своевременная диагностика этой опухоли представляет собой непростую задачу вследствие ее сходства с другими объемными патологическими процессами: остеогенной саркомой, амелобластомой, аневризмальной костной кистой и др. [2, 3, 5, 6]. Диагностические трудности обусловлены отсутствием патогномоничных симптомов, локализацией первичного очага в толще верхней или нижней челюсти и его развитием на фоне прорезывания, смены зубов и продолжающегося роста челюсти, а также значительной вариабельностью костных проявлений. В результате ГКО чаще всего регистрируются при выраженной деформации и асимметрии лица. Естественно, что при подозрении на опухоль ЧЛО необходимо использовать весь имеющийся потенциал диагностических методов, среди которых существенную роль играет компьютерная томография [1, 3, 5].

Материал и методы

В период с 2005 по 2011 г. было обследовано 7 пациентов с гистологически подтвержденным диагнозом ГКО. Из них 4 мальчиков и 3 девочки, в возрасте от 9 до 16 лет. В 3 (43 %) случаях опухоль локализовалась в нижней челюсти, в 2 (28,5 %) – в верхней челюсти, в 1 (14,25 %) – в скуловой кости, в 1 (14,25 %) наблюдении было выявлено обширное новообразование, охватывающаее нижнюю, верхнюю челюсти и скуловую кость.

Обследование проводилось на рентгенологическом аппарате EDR 750 B и на спиральном компьютерном томографе (Hitachi Prontо, Япония),

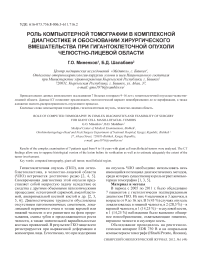

Рис. 1. КТ. Больной Д., 15 лет. Литическая форма гигантоклеточной опухоли альвеолярного отростка верхней челюсти слева

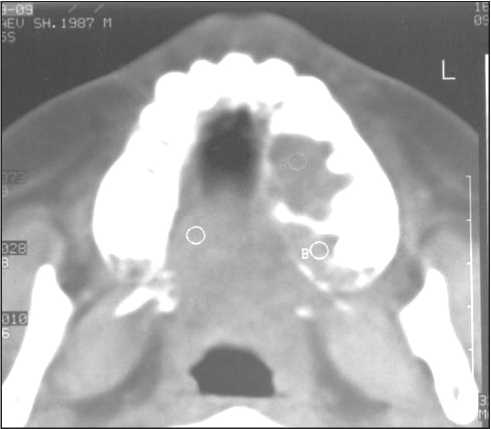

Рис. 2. КТ. Больная Б., 9 лет. Обширная гигантоклеточная опухоль челюстно-лицевой области слева, ячеистой формы

толщиной среза 3 мм. При оценке рентгенологических данных обращали внимание на локализацию, контуры, наличие одного, либо нескольких очагов поражения в одной или нескольких костях лицевого скелета, изменения пораженной кости в виде утолщения, вздутия либо разрежения, а также на наличие либо отсутствие периостальной реакции. При последующем анализе компьютерных томограмм оценивали характер изображения опухоли и ее плотность, рельеф границ, изменения вовлеченных в процесс мягкотканых, хрящевых и костных анатомических образований, с определением локализации и распространенности патологического процесса в исследуемой области.

Результаты и обсуждение

При поступлении все пациенты или их родственники предъявляли жалобы на припухлость лица в области поражения, болевой синдром, умеренной степени выраженности, наблюдался у 4 (57 %) пациентов. При наружном осмотре обнаруживалась односторонняя припухлость пораженного отдела в области нижней челюсти – в 3, верхней челюсти – в 2, скуловой кости – в 1 случае. У одного пациента, при обширном поражении, определялось выраженное полушаровидное выпячивание челюстно-лицевой области, локализованное в проекции нижней, верхней челюстей и скуловой кости слева с нарушением открывания рта. При наличии визуальных признаков объемного образования ЧЛО последовательно проводились рентгенологическое и компьютерно-томографическое исследования.

В зависимости от характера роста выделяют литическую и ячеистую формы доброкачественной

ГКО [2]. Детальный анализ данных КТ позволил описать основные компьютерно-томографические признаки этих форм гигантоклеточной опухоли при поражении челюстно-лицевой области. При оценке данных КТ особое внимание уделялось распространенности опухолевого поражения в «сложных» анатомических структурах ЧЛО, что особенно важно для планирования оперативной тактики.

Комплексный анализ рентгенологических и КТ-данных позволил представить основные диагностические признаки различных форм ГКО в виде таблицы. Для литической (рис. 1) и ячеистой (рис. 2) форм, гигантоклеточной опухоли ЧЛО характерен симптомокомплекс, свойственный доброкачественным объемным процессам, КТ-плотность варьировала в пределах от +23,4 ед.Н. до +89,5 ед.Н. Во всех наблюдениях реакция надкостницы отсутствовала, но отмечалось вздутие наружной и внутренней кортикальных пластинок по типу «яичной скорлупы», различной степени выраженности, без разрыва контура. При ячеистой форме ГКО зачастую определяются тонкостенные, неполные костные перегородки и очаги кальцинации. Следует отметить, что при локализации ГКО в челюстно-лицевой области деструкция костной ткани происходила по типу остеопороза со смещением прилежащих структур от давления.

На основании полученных КТ-данных была произведена частичная резекция нижней челюсти (3 наблюдения), верхней челюсти (2 наблюдения) и скуловой кости (1 наблюдение). В одном случае, при обширном поражении ЧЛО (рис. 2), родствен-

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ...

Диагностические признаки гигантоклеточной опухоли челюстно-лицевой области

Таблица

Заключение

Таким образом, тщательный анализ данных компьютерно-томографического исследования позволяет объективно оценить распространенность поражения. Кроме того, имеются различия в КТ-картине при различных формах гигантоклеточной опухоли челюстно-лицевой области. Полученная информация позволяет более адекватно планировать объем хирургического вмешательства.