Роль конституционального фактора в клиническом полиморфизме у детей острым лимфобластным лейкозом

Автор: Балашева И.И., Десятова Л.Ф.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 6 (54), 2012 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы особенности клинического течения начального и развёрнутого периодов острого лимфобластного лейкоза у детей в зависимости от конституционального типа телосложения. Показано, что начальный и острый период заболевания характеризуется значительным полиморфизмом неспецифических симптомов. Установлено, что разгар заболевания у пациентов с дигестивным типом телосложения протекал более бурно, с ярко выраженными клиническими симптомами и гематологическими сдвигами.

Дети, острый лимфобластный лейкоз, особенности течения, соматотип

Короткий адрес: https://sciup.org/14056287

IDR: 14056287 | УДК: 616.155.392-056-053:575.17

Текст научной статьи Роль конституционального фактора в клиническом полиморфизме у детей острым лимфобластным лейкозом

Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – самое частое злокачественное заболевание в детском возрасте [5, 11, 13, 14, 16]. Современные схемы полихимиотерапии позволили существенно изменить прогноз этого заболевания у детей, при своевременной постановке диагноза возможно выздоровление до 80 % пациентов с ОЛЛ [8, 10, 13, 15, 16] . При этом начальный период ОЛЛ протекает под маской различных заболеваний, связанных преимущественно с гиперпластическим поражением органов или с выраженным цитопени-ческим синдромом. Период разгара заболевания у большинства детей также характеризуется значительным полиморфизмом клинических симптомов, что затрудняет своевременную диагностику [2, 4, 7, 17]. В связи с отсутствием патогномоничных симптомов, особенно в начальном периоде ОЛЛ, ребенок часто попадает в неспециализированное отделение, лечится на дому от разных заболеваний, что приводит к запоздалой диагностике. В то же время успех лечения ОЛЛ во многом определяется СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2012. № 6 (54)

сроками назначения адекватной терапии. Исходя из этого, изучение начального и острого периода заболевания приобретает важное практическое значение. Особый интерес в этом плане представляет изучение этого периода и развёрнутой стадии заболевания с учётом конституциональных особенностей ребёнка. Однако до сих пор малоизученным остаётся положение о взаимосвязи конституционального фактора с патологией детского возраста, и их нет совсем при злокачественных заболеваниях, в частности при ОЛЛ у детей.

Целью исследования явилось установление особенностей клинического течения начального и развёрнутого периодов ОЛЛ у детей в зависимости от конституционального типа телосложения пациентов для возможного обнаружения дополнительных конституционально зависимых признаков заболевания.

Материал и методы

Под наблюдением находилось 86 больных основной группы с инициальным ОЛЛ в возрасте от 3 до 15 лет (средний возраст – 9,7 ± 3,6 года), из них 48 (56 %) мальчиков и 38 (44 %) девочек, гендерное соотношение – 1,3:1, что соответствует данным литературы [1, 6, 9, 12]. Из исследования исключались пациенты с наличием сопутствующей патологии костно-мышечной системы и нарушением скелетного остова.

Диагноз ОЛЛ выставлялся на основании клинико-гематологических данных, включающих морфологическую, цитохимическую, иммунологическую и цитогенетическую идентификацию бластных клеток костного мозга. Кроме того, всем обследуемым измерялись 20 антропометрических показателей. Определение типа телосложения проводилось по схеме В.Г. Штефко и А.Д. Островского в модификации С.C. Дарской [3]. По совокупности соматометрических и соматоскопических признаков дети были подразделены на три основных конституционально-морфологических типа: асте-ноидный (АСТ), торакально-мышечный (ТМТ), дигестивный (Диг).

Математическая обработки полученных данных проводилась с использованием статистического пакет SAS 8.0.

Результаты и обсуждение

Установлено, что средняя продолжительность периода от момента появления первых симптомов до постановки диагноза составляет в среднем 7 нед (интерквартильный размах от 4 до 11 нед). При этом не выявлено статистически значимого различия в продолжительности этого периода у больных с различными типами конституции. Чаще всего в начальный период у детей отмечались симптомы интоксикации в виде слабости, снижения аппетита, массы тела, бледности кожных покровов, гипертермического синдрома, увеличение периферических лимфатических узлов (чаще шейных), а также костно-суставные и абдоминальные боли, в ряде случаев геморрагические проявления на коже по типу экхимозов и петехиальной сыпи, носовые кровотечения. Указанные симптомы чаще всего расценивались как проявления ОРВИ.

В то же время у детей с различными типами телосложения обнаруживались некоторые особенности в клинической симптоматологии предлейко-за. Так, у детей с дигестивным типом конституции достоверно чаще отмечались кожные геморрагические проявления. Увеличение периферических лимфатических узлов было более характерно для детей с торакально-мышечным морфотипом. Боли в животе чаще встречались у больных астеноидного соматотипа.

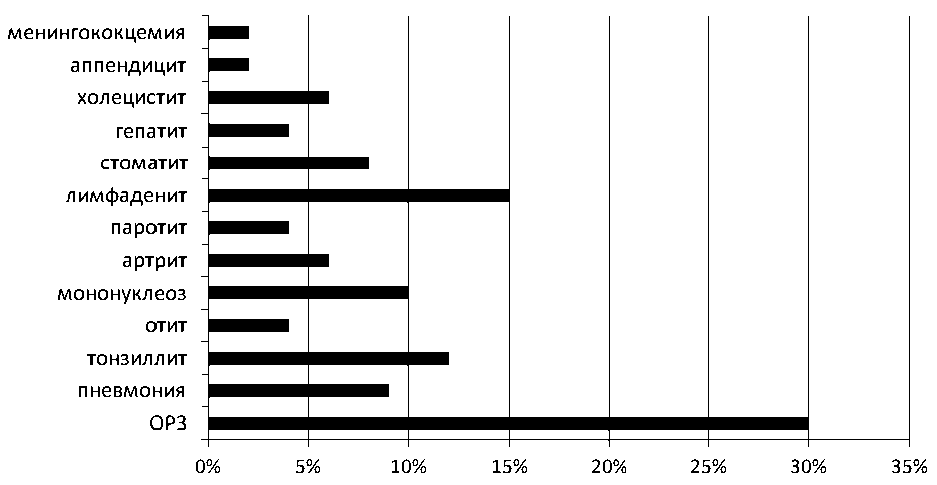

В связи с разнообразием неспецифических симптомов дебютного периода дети наблюдались разными специалистами. Перечень диагнозов-масок на этом этапе включал (рис. 1): ОРЗ, пневмонию, обострение хронического тонзиллита, отит, инфекционный мононуклеоз, артрит, паротит, лимфаденит, стоматит, гепатит, холецистит, острый аппендицит, менингококцемию, что подтверждало значительный клинический полиморфизм дебютного периода и затрудняло диагностику.

Рис. 1. Первоначальные диагнозы у детей острым лимфобластным лейкозом

В периоде разгара заболевания выявлялись более выраженные особенности как в клинической картине, так и в гемограмме у больных с различными типами конституции. Так, у пациентов с ДигТ телосложения период разгара заболевания протекал более бурно, с ярко выраженными клиническими симптомами и гематологическими сдвигами. Для всех детей этой группы были характерны симптомы тяжёлой интоксикации в виде вялости, слабости, недомогания, гипертермии, анорексии без значительной потери массы тела. В этой группе достоверно чаще отмечались анемический, геморрагический, костно-суставной синдромы. Геморрагический синдром был различной степени выраженности: петехиальная сыпь на коже и слизистых, экхимозы, гематомы, кровотечения со слизистых оболочек. Повышенная кровоточивость чаще была связана с тромбоцитопенией, а также с внутрисосудистым тромбозом, особенно при гиперлейкоцитозе. Костно-суставной синдром проявлялся в виде жалоб на боли в костях и суставах, болезненность при перкуссии костей, отек суставов. В ряде случаев оссалгии были настолько интенсивными, что вызывали ограничение подвижности, изменение походки и приковывали ребёнка к постели. На рентгенограммах этих больных выявлялись очаги остеопороза, периостит, а у одного ребёнка определялась клиновидная деформация тел позвонков. Проявления пролиферативного синдрома в виде гепатоспленомегалии и увеличении периферических лимфоузлов выявлялись практически у всех больных с ДигТ. При этом выраженность спленомегалии в этой группе была максимальной. Так, у половины пациентов наблюдалось увеличение селезёнки более чем на 5 см ниже края реберной дуги, а у одного ребёнка отмечалась спленомегалия до 15 см, и край её определялся в малом тазу, что вызывало сильные боли в животе в связи с перерастяжением селезёночной капсулы. Гепатомегалия отмечалась практически с одинаковой частотой во всех группах больных. Увеличенные периферические лимфатические узлы были безболезненные при пальпации, плотные, не спаянные между собой, размеры их чаще не превышали 1 см в диаметре. Нейролейкоз в дебюте заболевания и поражение кожи в виде лейкемидов на щеках и ягодицах наблюдалось у 1 ребёнка. В анализах периферической крови у детей с ДигТ уровень лейкоцитов варьировал от 1,8 до 210 × 109/л, при- чём более чем у половины больных определялось повышение их количества >10 × 109/л. Практически у всех пациентов в крови обнаруживались бластные клетки, их содержание колебалось от 2 до 100 %. В костномозговом пунктате определялась инфильтрация лимфобластами – от 34 % до тотального замещения костного мозга опухолью (медиана – 82,8 %).

В то время как для пациентов с торакальномышечным типом телосложения наряду с интоксикационным, анемическим и геморрагическим синдромами была характерна значительная периферическая лимфаденопатия. При этом более чем у половины детей лимфоузлы имели размеры более 1 см в диаметре, у 9 больных – более 3 см, в единичных случаях определялись конгломераты лифоузлов до 5 см. У ряда больных выявлялось поражение лимфоидной ткани глоточного кольца, слюнных желёз (синдром Микулича). Нейролейкоз в дебюте заболевания выявлен у 3 детей. Уровень лейкоцитов в периферической крови варьировал от 0,8 до 142 × 109/л, при этом их повышение более 10 × 109/л определялось в 34 % наблюдений. Бла-стемия от 1 до 92 % регистрировалась у 78 % пациентов. В то же время в костномозговом пунктате определялась инфильтрация лимфобластами – от 32 % до тотального замещения костного мозга опухолью (медиана – 79 %).

Клинические проявления ОЛЛ у больных с астеноидным типом телосложения характеризовались неуклонно нарастающими анемическим и интоксикационным синдромами. При этом менее выражены были гепатоспленомегалия, увеличение периферических лимфоузлов и геморрагические проявления. Нейролейкоза в дебюте заболевания не отмечалось. Уровень лейкоцитов крови колебался от 1,7 до 45 × 109/л, повышение их количества более 10 × 109/л наблюдалось у 40 % детей. В 80 % случаев в крови обнаруживались бластные клетки, их содержание колебалось от 3 до 96 %. В то же время определялась максимальная среди всех групп инфильтрация костного мозга лимфобластами – от 74 % до тотального замещения опухолью (медиана – 89,7 %).

Таким образом, начальный и острый период заболевания у больных с ОЛЛ характеризуется значительным полиморфизмом неспецифических симптомов, что затрудняет диагностику на этих этапах. Неуклонное нарастание клинической сим- птоматики, отсутствие эффекта от проводимой терапии, изменения в периферической крови требуют от участкового врача немедленного направления ребёнка к специалисту – детскому онкогематологу. Определяющим в постановке диагноза является исследование костно-мозгового пунктата. При этом необходимо учитывать особенности течения заболевания при различных типах конституции ребёнка.