Роль лечебно-диагностической лапароскопии при синдроме поликистозных яичников

Автор: Балашова Е.О., Шишко О.Н., Можейко Л.Ф.

Журнал: Juvenis scientia @jscientia

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 10, 2018 года.

Бесплатный доступ

Проведён ретроспективный анализ 130 амбулаторных карт и историй болезни пациенток с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), которым выполнялась лечебно-диагностическая лапароскопия с последующими операциями: резекция, диатермокаутеризация, декортикация, девисцеризация. В работе продемонстрированы значение лечебно-диагностической лапароскопии в постановке окончательного диагноза и ее роль в выявлении сопутствующих СПКЯ причин бесплодия, а также эффективность выполняемых при этом операций в восстановлении репродуктивной функции женщин.

Cиндром поликистозных яичников, менструальный цикл, бесплодие, лапароскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/14113427

IDR: 14113427 | УДК: 618.11-006.55 | DOI: 10.32415/jscientia.2018.10.01

Текст научной статьи Роль лечебно-диагностической лапароскопии при синдроме поликистозных яичников

Введение. Известно, что синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – (синдром Штейна-Левенталя, гиперандрогенная дисфункция яичников, болезнь поликистозных яичников, синдром склерокистозных яичников) – это гетерогенное заболевание, связанное с патологией структуры и функции яичников, которое проявляется гиперандрогене-мией и ановуляцией.

Частота СПКЯ среди женщин репродуктивного возраста составляет 4-7%, а среди женщин с эндокринным бесплодием – 50-60%. В современных рекомендациях по тактике ведения пациенток говорится о том, что выбор терапии зависит от выраженности отдельных симптомов и от репродуктивных планов пациентки [1]. В настоящее время определенную ценность имеют лапароскопические методы. Синдром поликистозных яичников является серьезной проблемой общесоматического здоровья, определяющей репродуктивный потенциал молодых женщин, а также риски развития сердечно-сосудистой патологии, злокачественных заболеваний.

По определению синдром поликистозных яичников представляет собой синдром овариальной дисфункции, к специфическим проявлениям которого относятся гиперан-дрогения и поликистозная морфология яичников, устанавливаемая при ультразвуковом исследовании [2].

В Роттердаме (2003) объединенная рабочая группа ESHRE/ASRM специалистов двух континентов разработала определение, критерии синдрома поликистозных яичников и тактику междисциплинарного подхода, вошедшие в медицинскую практику под названием «Роттердамский консенсус по СПКЯ» [3].

Разработчики консенсуса выделили три критерия, позволяющих верифицировать диагноз СПКЯ при наличии хотя бы двух из трех симптомокомплексов.

-

1. Наличие менструальной дисфункции в виде нерегулярных месячных и/или хронической ановуляции как основного симптома. При этом могут наблюдаться как классические нарушения цикла в виде олигоменореи и аменореи, так и абсолютно регулярные по ритму менструации на фоне ановуляторных циклов (незрелости фолликулов). Также установлено, что у некоторых пациенток они могут перемежаться с овуляторными циклами. Например, при отсутствии симптомов инсулинорезистентности и гиперинсулинемии у пациенток с типичными ультразвуковыми критериями СПКЯ и гиперандрогении могут встречаться овуляторные циклы.

-

2. Гиперандрогения с клиническими проявлениями в виде патологического оволосения в андроген-зависимых зонах туловища, лица и конечностей (гирсутизма), простых угрей (acne vulgaris), алопеции. Гипертрихоз (избыточный рост волос на лобке, в области промежности и в подмышечных впадинах) и гирсутизм (рост волос по мужскому типу) являются следствием стимуляции андрогенами волосяных фолликулов и превращения пушковых волос в терминальные – стержневые, жесткие и пигментированные. Сам по себе гирсутизм не является заболеванием, но служит индикатором андроген-эстрогенной дисфункции. Тяжесть гирсутизма далеко не всегда соответствует степени биохимической гиперандрогении: незначительное увеличение концентрации андрогенов может сопровождаться выраженным гирсутизмом, и наоборот, биохимическая гиперан-

- дрогения может не проявляться гирсутизмом.

-

3. Морфологическая (ультразвуковая) верификация овариального поликистоза. Интерпретация и окончательное заключение по этому критерию выносится клиницистом в совокупности с клинической оценкой менструальной и репродуктивной функции пациентки. Авторы консенсуса подчеркнули важность проведения исследования на 3-5-й день цикла для установления реального увеличения объема яичников, обязательного измерения в максимальном сечении всех трех линейных размеров каждого яичника. Ультразвуковые критерии СПКЯ: количество фолликулов, расположенных по периферии яичника (12 и более), диаметр фолликулов 2-9 мм, увеличение овариального объема более 10 см3 [3].

Успех лечения больных с СПКЯ связан в основном с восстановлением овуляции и достижением беременности у ранее бесплодных пациенток, а не с излечением этого патологического состояния.

Стратегия терапии СПКЯ 10:

-

– раннее распознавание симптомов СПКЯ;

-

– изменение образа жизни, отказ от курения;

-

– нормализация массы тела с использованием аэробных физических нагрузок и сбалансированной диеты;

-

– скрининг на сахарный диабет, коррекция инсулино-резистентности;

-

– коррекция гормональных нарушений (гиперсекреции ЛГ, гиперандрогении, гиперпролактинемии) и нарушений менструального цикла;

-

– стимуляция овуляции;

-

– коррекция дислипидемии, контроль атерогенных маркёров;

-

– хирургические методы лечения [4, 5].

Хирургический метод относится к терапии второй линии с целью достижения беременности у женщин с СПКЯ. Благодаря широкому внедрению в гинекологию лапароскопических методов появились разные способы проведения вмешательства, однако суть осталась прежней: надо частично разрушить ткань яичников, продуцирующую повышенное количество тестостерона (нарушает созревание яйцеклетки). В итоге временно восстанавливаются механизмы эндокринной регуляции.

Цель исследования : провести анализ роли лечебнодиагностической лапароскопии у женщин с бесплодием, обусловленным СПКЯ.

Пациенты и методы исследования . Исследование проводилось на базе учреждения здравоохранения «Областной родильный дом» г. Бреста. Проведен ретроспективный анализ 130 амбулаторных карт и историй болезни пациенток с бесплодием, обусловленным СПКЯ за 2016-2017 г.

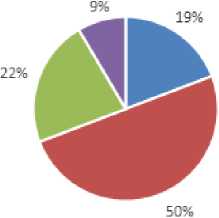

Возраст исследуемых пациенток находился в диапазоне от 21 до 42 лет, с преобладающим числом пациенток в возрасте 26-30 лет (рис. 1). Средний возраст пациенток 29,2±8,3 лет.

Пациенткам проведено стандартное клиническое обследование, которое включало:

-

– изучение данных анамнеза,

– определение индекса массы тела (ИМТ), степени выраженности гирсутизма, характера менструального цикла, репродуктивной функции,

– проведение УЗИ яичников, при этом для каждого яичника определяли следующие показатели: объем, число антральных фолликулов диаметром 2-10 мм; средний диаметр наибольшего фолликула.

■ 20-25 лет - 26-30 лет ■ 31-35 лет - 36-40 лет

Рисунок 1. Возрастная структура исследуемых

– гормональное исследование – отношение ЛГ/ФСГ, определение ТТГ, пролактина, тестостерона, эстрадиола, прогестерона, 17-ОПГ.

Диагноз СПКЯ был установлен на основании общепринятых критериев Роттердамского консенсуса по СПКЯ (2003 г.) .

При анализе анамнестических данных обследованных женщин обращали внимание на перенесенные заболевания, имеющие значение в становлении и функционировании репродуктивной системы. 13,0% (17) пациенток перенесли более двух детских инфекций. Артериальная гипертензия была выявлена у 12,3% (16) женщин. У 45,4% (59) пациенток имелась наследственная отягощенность по нарушениям менструальной и генеративной функций. В анамнезе у 8,5% (11) – гипотиреоз, у 14,6% (19) – ожирение, у 18,5% (24) – эрозия шейки матки, у 7,7% (10) – пролеченные инфекции, передающиеся половым путём.

Ожирение не считается диагностическим критерием СПКЯ. Нарушение жирового обмена (ИМТ > 25-27 кг/м2) выявляется не менее чем у 20-35% больных. Оценка метаболических нарушений необходима и при наличии семейных факторов риска (СПКЯ у близких родственниц, сахарный диабет типа 2). При повышенной массе тела 31% больных с синдромом поликистозных яичников имеют положительный глюкозо-толерантный тест, 7,5% – сахарный диабет [6]. Ожирение оказывает негативное влияние на репродуктивную функцию, ассоциировано с прекращением овуляции, самопроизвольным прерыванием беременности, гестационным СД и преэклампсией, а также может быть причиной неэффективности лечения бесплодия при СПКЯ [7].

Жалобы на избыточное оволосение предъявляли 15,4% (20) женщин. Проблемы с кожей (акне) отмечали 18,6% (24) женщин.

В результате обследования выявлено нарушение менструального цикла по типу олигоменореи у 43,8% (57) женщин, дисменореи 17,0% (22). У 39,2% (51) пациенток был регулярный менструальный цикл.

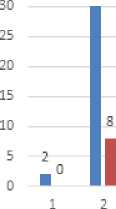

Первичное бесплодие наблюдалось у 75,0% (98) пациенток, вторичное – у 25,0% (32). Длительность бесплодия составила от 1 года до 20 лет, в среднем 4,01 лет (рис. 2).

СПКЯ как единственная причина бесплодия встречалась у 80,0% (104) женщин, а меньшая доля случаев, 20,0% (26), приходилась на пациенток с сочетанной патологией, в основном, такой как трубно-перитонеальный фактор и эндометриоз.

При проведении УЗИ увеличение объема яичников выявлено у 95% пациенток. Средний объем яичников составил 15,9 см3. Клиническая и/или биохимическая гиперандроге-ния установлена у 67,7% (88) пациенток. У 30,0% пациенток

Ь

5 4

1Z *1 22 10 10 1

3 4 5

длительность

6 7 9 10 12 15 20

бесплодия, лет

первичное бесплодие

■ вторичное бесплодие

Рисунок 2. Структура бесплодия

гов эндометриоза – 10,0% (13), консервативная миомэктомия – 3,8% (5), удаление доброкачественных образований яичников – 6,9% (9), удаление перитубарных и периовариальных кист в 6,9% (9) случаях, вицеролизис – 3,8% (5), гистеролизис – 0,7% (1), ампутация трубы – 0,7% (1).

Следует отметить, что у 10,0% (13) женщин спаечный процесс в малом тазу был впервые диагностирован только при лапароскопии. Также впервые были выявлены пароовариальные и перитубарные кисты в 7,7% (10) случаев, киста яичника в 2,3% (3), миома матки в 0,7% (1) и эндометриоз у

был умеренно повышен уровень пролактина, особенно в позднюю фолликулиновую и лютеиновую фазы менструального цикла.

Показаниями к проведению лапароскопии являются:

– - неэффективность консервативных методов индукции овуляции – у 56% пациенток,

– - наличие сопутствующих спаечных изменений в малом тазу и/или патологии маточных труб, а также совокупность данных: объем яичников >15см3,

– - уплотненная белочная оболочка, соотношение концентраций ЛГ/ФСГ>3,5 [8].

Традиционная методика клиновидной резекции яичников вытеснена современными минимально инвазивными технологиями. Часто используется метод множественного пунктирования яичников с помощью лазера или монопо-лярной диатермии («яичниковый дриллинг»). Не доказано преимущества какого-либо из этих способов воздействия, однако требуется проведение от 4 до 10 пунктирований каждого яичника (количество зависит от исходного размера яичника). Более множественное воздействие может привести к преждевременному истощению овариального резерва. Эффективна также методика демедулляции стромы яичника [8, 9].

Пациенткам были выполнены следующие операции: диатермопунктура яичников – 36,3% (49), декортикация яичников – 26,8% (36), девисцеризация яичников – 12,6% (17), клиновидная резекция яичников – 14,8% (20), фимбри-опластика 1,4% (2), взятие биопсии 8,1% (11). Всем женщинам выполнялась хромопертубация.

После проведенного хирургического лечения диагноз СПКЯ был подтвержден гистологически в 100% случаев.

Помимо основной операции на яичниках были выполнены: сальпингоовариолизис – 10,0% (13), коагуляция оча-

-

6,9% (9) женщин.

После диагностической лапароскопии у 10,0% (13) исключен диагноз аднексит, у 3,1% (4) – сальпингит, у 2,3% (3) – гидросальпингс.

В итоге лечебно-диагностических мероприятий восстановление регулярного менструального цикла в течение от 2 до 6 месяцев наблюдалось у 84,6% (110) пациенток. Из пациенток, прооперированных в 2016 году (68 женщин), в течение первого полугода после хирургического лечения у 36,7% (25) женщин наступила беременность, в том числе 1 беременность в результате ЭКО. Была отмечена следующая патология беременности: 1 неразвивающаяся беременность, 1 самопроизвольное прерывание беременности на сроке 10-11 недель и 1 нарушенная трубная беременность. Анализ выполненных исследований показал, что после операции диатермопунктуры, выполненной в 2016 году, беременность наступила у 38,8% (7) женщин, после декортикации – у 27,7% (5), девисцеризации – у 50,0% (5), резекции – у 53,3% (8) (p<0,05). Данные за 2017 год являются недостаточно информативными, так как с момента проведения операции прошло недостаточно времени для выполнения репродуктивной функции.

Заключение . В настоящее время возрастает роль диагностической лапароскопии и минимально инвазивных вмешательств при ведении пациенток с СПКЯ. Лечебно-диагностическая лапароскопия позволяет выявить сопутствующие СПКЯ причины бесплодия, помогает в постановке окончательного диагноза, а выполняемые при этом операции эффективны в восстановлении репродуктивной функции женщин. Дальнейшие исследования в этой области будут способствовать индивидуализации тактики ведения пациенток с СПКЯ с целью повышения эффективности лечебных мероприятий.

С. 263.

Список литературы Роль лечебно-диагностической лапароскопии при синдроме поликистозных яичников

- International evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. Melbourne. 2018.

- Синдром поликистозных яичников в репродуктивном возрасте (современные подходы к диагностике и лечению). Клинические рекомендации. М. 2015. 22 с.

- Гинекология. Национальное руководство. Краткое издание/под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, И.Б. Манухина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. С. 263.

- Сафина М.Р., Лобачевская О.С., Елинская Н.А. Синдром поликистозных яичников: мультидисциплинарная проблема в руках семейного врача//Медицинские новости. 2011. №2. С. 35-40.

- Вихляева Е.М. Руководство по эндокринной гинекологии -3-е изд., доп. М.: Медицинское информационное агентство, 2006. С. 350.

- Шестакова И.Г., Рябинкина Т.С. СПКЯ: новый взгляд на проблему. Многообразие симптомов, дифференциальная диагностика и лечение СПКЯ. Информационный бюллетень. М.: Редакция журнала StatusPraesens, 2015. 24 с.

- Можейко Л.Ф., Лобачевская О.С., Романчук Ж.В. и др. Современные методы лечения бесплодия при СПКЯ//Охрана материнства и детства. 2014. №1. С. 104-110.

- Шепелькевич А.П., Барсуков А.Н. Современные подходы к диагностике и лечению синдрома поликистозных яичников//Лечебное дело. 2014. №2(36). С. 21-25.

- Агаджанян Э.С., Ищенко А.И., Зуев В.М., и др. Сравнительная оценка лазерного дриллинга яичников при хирургическом лечении женщин с синдромом поликистозных яичников//Сеченовский вестник. 2016. №4(26). С. 46-52.