Роль литературного текста в трансмедийном повествовании: роман «Небесный Стокгольм» в системе авторских проектов О. Нестерова

Автор: Катаев Ф.А., Старикова Е.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology

Рубрика: Литература в контексте культуры

Статья в выпуске: 1 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

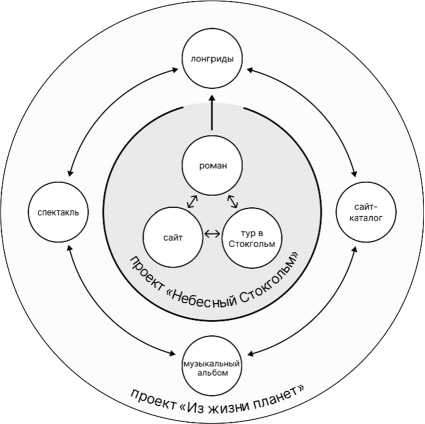

Во втором десятилетии XXI в. механика трансмедийного повествования стала привычной нарративной практикой. Ее существование обусловлено особенностями полимедийной среды и закономерностями процессов конвергенции. Статья посвящена комплексному разбору двух трансмедийных проектов: «Небесный Стокгольм» и «Из жизни планет» за авторством и продюсированием Олега Нестерова. Проекты посвящены советской эпохе оттепели, в обоих мы фиксируем рефлексию над проблемой нереализованного будущего. Суммарно в проектах задействовано семь медиаканалов. Проекты позиционируются автором как самостоятельные и не связанные, однако наш анализ показал, что они связаны между собой общностью идеи и, что более важно, пронизаны обоюдными аллюзиями. В обоих проектах прослеживается единая этика, они разворачиваются в одном временном периоде, их нарративы также связаны и дополняют друг друга. На примере проекта «Небесный Стокгольм» детально показано, как различные медиа участвуют в формировании единого и программируемого переживания трансмедийной истории. Каждый из задействованных медиаканалов, обладая высокой степенью самостоятельности, дополняет и расширяет общее пространство смыслов. Особое внимание в статье уделено роли литературного текста. Роман «Небесный Стокгольм» не только является структурообразующим медиа для одноименного проекта, но и содержит в себе аллюзии на другой проект - «Из жизни планет». Все это позволяет воспринимать два, на первый взгляд разных, проекта как единое трансмедийное повествование, на создание которого у автора ушло более десяти лет. Итогом анализа является построение схематической архитектуры проекта, с указанием логики движения по различным медиаплощадкам.

Трансмедийное повествование, трансмедийный проект, конвергенция, синтез искусств, олег нестеров,

Короткий адрес: https://sciup.org/147243390

IDR: 147243390 | УДК: 82.0:316.77 | DOI: 10.17072/2073-6681-2024-1-125-136

Текст научной статьи Роль литературного текста в трансмедийном повествовании: роман «Небесный Стокгольм» в системе авторских проектов О. Нестерова

Идейная близость обоих проектов позволяет рассмотреть их в ключе одного большого трансмедийного повествования.

Нестеров рассказывает об идее и ходе воплощения проекта довольно подробно. Завязкой «Из жизни планет» стало сочинение нескольких мелодий: «С феноменальной, но малоисследованной темой оттепельного кино я столкнулся случайно: в 2010 году сидел на берегу моря в Хорватии, играл на гитаре и записывал эскизы мелодий на диктофон, и уже дома я понял, что это музыка из фильмов, и, судя по гармонии, из милых мне 60-х годов. Я пересмотрел очень много кино того времени, но саундтреков, созвучных моей музыке, не нашел – и решил, что мои мелодии принадлежат неснятым кинокартинам» [Нестеров 2018]. Сама идея музыки для неснятого кино созвучна несбывшемуся проекту будущего страны из романа «Небесный Стокгольм».

В итоге сочиненная музыка «сама нашла себя в конкретных кинокартинах, которые так и не сняли: “Причал”, “Семь пар нечистых”, “Предчувствие” и “Прыг-скок, обвалился потолок”. Погрузившись в исследование, я понял, что музыке необходим контекст, и, чтобы рассказать обо всём кладбище неснятого кино того десятилетия, нужно сделать целый сайт» [там же]. Каждому фильму на сайте посвящен отдельный мультимедийный лонгрид: истории о рождении замысла, написании сценария, перипетии согласования фильма и т. п. В подвале каждого лон-грида есть ссылка на следующий фильм, и совокупно этот документальный нарратив охватывает все десятилетие кино 60-х гг.

Четыре истории о неснятых фильмах – это верхушка айсберга. После линейных лонгридов навигационная логика ресурса подводит пользователя к масштабному лабиринту – энциклопедическому разделу «Фильмы и герои», где представлено описание 184 картин (Нестеров, рассказывая о проекте, говорил о 200 проработанных карточках [там же]). Светлым отмечены снятые кинокартины, черным – так и не вышедшие на экран.

Сайт-каталог4, где снятые и неснятые картины представлены наравне, с подробным описанием идеи или ее воплощения, стал смысловым ядром проекта. Ресурс выполняет структурирующую функцию с точки зрения нарратива, сеттинга и этоса (рис. 3).

Рис. 3. Раздел сайта «Из жизни планет».

Каталог снятых и неснятых фильмов с конца 1950-х по начало 1970-х гг.

Fig. 3. Section of the web site Planetslife.

A catalog of made and unmade films, late 1950s – early 1970s

Три подраздела каталога («Фильмы», «Герои» и «Хроника») структурированы одинаково – вереница карточек с описанием ключевых, по мнению авторов проекта, фильмов эпохи, ее акторов, исторических отсечек в истории кинематографа 60-х. С данным разделом связан основной идейный конфликт: величие неснятого кино. Не случайно на первый стартовый экран сайта помещена цитата историка кино А. Фомина: «Осуществись эти замыслы – наше кино могло бы стать не просто лучше того, каким оно стало, но и вообще – другим» (Из жизни планет 2014). Выборка фильмов, хотя и осуществлялась при консультативной поддержке кинокритиков и исследователей кино (Н. Клейман, Е. Мар-голит и А. Фомин), все же сама по себе пристрастна: Нестеров соблюдает фактологическую основу, но состав подобранного материала обусловлен концепцией проекта. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на соотношение карточек снятых и неснятых фильмов по годам (рис. 4).

до 1960

после 1970

1 (0/1) ■

3 (1/2) □■■

-

9 (6/3) □□□□■□■□■

12(7/5) □■■■■□■□□□□□

-

7 (з/4) ■пппеее

15(8/7) ■□■□■□■□■□□□□■■

27 (14/13) □■■■□□■□□■□■□■□■□□□□□□■■■■■

27 (17/10) □□□■□□□■■□□□□■■□□□□□□□■■■■■

23 (17/6) ■□□■□■□■□□□■□□□□□□□□■□□

74 (12/2) □■■□□□□□□□□□□□

72 (9/3) ■■■■■■■■■■■■

20(5/15) □■■■■□□□□■■■■■■■■■■■

14 (0/14) ■■■■■■■■■■■■■■

_— снято И — не снято

Рис. 4. Схема карточек снятого и неснятого оттепельного кино на сайте «Из жизни планет»

Fig. 4. A chart of cards of made and unmade films of the Thaw period on the Planetslife web site

Например, в 1970 г., по данным официального сайта Мосфильма, вышло 35 кинокартин [Мосфильм. Официальный сайт]. Но в концепции проекта «Из жизни планет» это уже закат оттепельного кино и на 5 снятых картин приходится 15 отклоненных сценариев – оттепельный кинематограф, как и утопический проект идеализиро- ванного будущего из романа, постепенно перемещается в область несбывшегося.

Схема позволяет определить кульминационную часть периода оттепельного кино: с 1965 по 1967 г., в ней собрано 77 записей (в том числе 48 воплощенных). Интересно, что именно здесь мы можем провести параллели с романом.

Одним из героев проекта «Из жизни планет» является сценарист Геннадий Шпаликов, автор двух из четырех нереализованных сценариев, к которым О. Нестеров и «Мегаполис» написали музыкальное сопровождение («Причал» и «Прыг-скок, обвалился потолок»). В его именной карточке на сайте проекта написано следующее: «Шпаликов был единственным советским сценаристом, в чьей гениальности не сомневался почти никто, – и в чьем профессиональном существовании почти никто не нуждался. <...> ни один из его шедевров не получил адекватного экранного воплощения, лучшие же работы <...> и вовсе не добрались до экрана» (Из жизни планет 2014). В романе же «Небесный Стокгольм» герои обсуждают его фильм «Долгая счастливая жизнь»:

«– Он в Ленинграде фильм свой показал – „Долгая счастливая жизнь“. Снял в первый раз как режиссер. Освистали.

-

<...>

– Фигню, значит, снял.

– За фигню ему бы не дали первую премию в Бергамо. Тут все ему – порежь финал, порежь… Ну сколько можно, ну плывет эта баржа бесконечно, и сидит там девка, на гармошке играет… А Антониони за этот финал стоя ему аплодировал. Нет, дело не в фильме, просто не могут ему простить… “Я шагаю по Москве”» (Нестеров 2016а: 282).

В отрывке сочетается и восхищение советским кинематографом 60-х, и указание на его скорый закат. В хронологии романа данный диалог происходит именно в 1967 году, который в нарративе проекта «Из жизни планет» является кульминационным. Шпаликов появляется в романе и как эпизодический персонаж. Вернее, как вероятный эпизодический персонаж. Фраза «Из комнаты выглянул заспанный Гена» снабжена авторским примечанием: «Гена очень похож на Шпаликова, но я до конца не уверен, что это был он» (Нестеров 2016а: 411). Ситуация, когда эпизодический персонаж одной истории становится центральным героем истории на другой медиаплатформе, – это одна из частых стратегий масштабирования трансмедийных (и масскультур-ных) проектов.

Касательно фигуры Г. Шпаликова в «Небесном Стокгольме» есть еще один примечательный фрагмент, позволяющий построить ассоциативные связи между этими двумя проектами. В Главе 23 обсуждается тема сочинительства, причем в двух аспектах: сочинение музыки и сочинение текста, работа композитора и писателя. Герои сравнивают высказывания двух сочинителей: первого электрогитариста СССР Юрия Мухина и сценариста Геннадия Шпаликова. Высказывания похожи и сходятся в одном – вдохновение приходит откуда-то извне, минуя рациональное начало человека: «Мухина спрашивал, как он сочиняет. Сказал, что просто пальцы на струны кладет. Иногда они ему что-нибудь играют» (там же: 157).

Выше мы писали, что с Ю. Мухиным связана отдельная линия повествования. С одной стороны, это реальный исторический персонаж, непосредственно вовлеченный в действие романа, с другой – Нестеров в первом же примечании, касающемся его фигуры, пишет: «все эпизоды с его непосредственным участием в книге – плод моей фантазии, такого в жизни Юрия Николаевича не было». Эпизоды с Мухиным и рассказы о нем часто анекдотичны. Мухин – анекдотичный персонаж в романе про анекдоты. Более того, в одном из эпизодов он рассказывает, как работал клоуном в Стокгольме. Подобную историю легко интерпретировать и как факт из фиктивного мира романа, и в символическом ключе. Тем не менее Мухин – персонаж второго плана, не влияющий напрямую на сюжет. В романе практически нет эпизодов, где он играет на гитаре. Его музыка буквально остается за кадром истории. Как и музыка к фильмам, которые не были сняты. Именно к фигуре Мухина относится одноединственное авторское примечание, напрямую дающее отсылку к проекту «Из жизни планет», где музыке уделяется одно из ключевых мест5.

Последним смыслообразующим медиаканалом проекта «Из жизни планет» стал одноименный спектакль. Изначально он игрался на сцене Го-голь-центра, а в 2020 г. состоялась его повторная премьера в Электротеатре Станиславского. Спектакль представляет собой синтез музыкального театра и эстетики театр.doc. Он соединяет в себе и фактологическую сторону проекта, и его музыкальную часть. Спектакль играется до сих пор.

В итоге общий список всех использованных медиаканалов и год их релиза мы свели в единой таблице.

Заметим, что в таблице приведены только те медиаканалы, которые тем или иным образом участвовали в артикуляции значимых нарративов проектов. Кроме этого, были еще и маркетинговые каналы, например, публикации отрывков музыки и текстов в личном блоге Живого Журнала, в Telegram и других социальных сетях, анонсы туристических поездок на сайте «Клуб путешествий Михаила Кожухова» (mktravelclub.ru), лон-гриды, посвященные театральным постановкам, видеоверсии спектакля на стриминговых ресурсах и т. д. Другими словами, необходимо разделять медиаканалы, которые составляют творческое ядро проекта, и те, что задействованы в маркетинговом продвижении.

Медиа, задействованные в проектах О. Нестерова «Из жизни планет» и «Небесный Стокгольм» Media involved in the projects of Оleg Nesterov From the Life of the Planets and Heavenly Stockholm

|

Тип медиаканала |

Название |

Год релиза |

|

Четыре лонгрида по неснятым фильмам с фоновой музыкой |

«Из жизни планет» |

2014 |

|

Мультимедийный сайт в формате web documentary |

«Из жизни планет» |

2014 |

|

Музыкальный альбом |

«Из жизни планет» |

2014 |

|

Книга |

«Небесный Стокгольм» |

2016 |

|

Сайт-путеводитель |

«Небесный Стокгольм» |

2016 |

|

Туристическая поездка в Стокгольм с О. Нестеровым |

2016 |

|

|

Музыкальный спектакль |

«Из жизни планет» |

2014, 2020 |

Олег Нестеров склонен разделять эти два проекта, но наш анализ показал, что они находятся в тесных смысловых взаимоотношениях. Теперь мы можем дополнить схему проекта «Небесный Стокгольм» (см. рис. 2) с учетом его дальнейшего смыслового расширения через проект «Из жизни планет» (рис. 5).

Рис. 5. Проекты «Небесный Стокгольм» и «Из жизни планет» как сложное трансмедийное высказывание Fig. 5. Projects Heavenly Stockholm and From the Life of the Planets as a complex transmedia statement

Проекты «Небесный Стокгольм» и «Из жизни планет» – единое сложное трансмедийное образование, создаваемое в период с 2008 (первый подступ к написанию романа) по 2020 г. (вторая премьера спектакля «Из жизни планет» на сцене Электротеатра Станиславского). Этот трансмедийный проект берет свое начало из литературного источника. Поскольку изначально проект не был спланирован, работа над ним шла нетрадиционно, в следующем порядке: начальная стадия написания романа, трехлетний перерыв, создание масштабного проекта «Из жизни планет», заключительный этап работы над романом, трансмедийное расширение романной истории.

Так постепенно формируется единое пространство смыслов, среда, состоящая из нескольких платформ, на которых размещены элементы, где-то не связанные событийно, но объединенные одной авторской идеей – передать энергетику несвершившегося (неснятых фильмов, недопи-санных сценариев, нереализованного будущего), показать, что и такие начинания могут оказывать влияние на объективную реальность. Причем весь набор сложных механик проекта позволяет не только сформулировать идею на интеллектуальном уровне, но и буквально пережить опыт осознания этой идеи (через музыку, туристическое путешествие, сценическое действие). Подобная задумка вряд ли могла быть реализована в современных реалиях вне логики трансмедийного повествования.

Проведенное исследование показательно в нескольких аспектах. Во-первых, мы взяли проект, не относящийся к категории масскультур-ных, которые чаще всего попадают в фокус исследователей трансмедиа. При этом все элементы трансмедийного повествования реализованы в его структуре. Иными словами, подобные практики – это наиболее органичный и действенный на сегодняшний день способ творческого волеизъявления. Вернее, в том числе творческого волеизъявления, так как трансмедиа гораздо раньше было апробировано в PR-технологиях и маркетинге.

Во-вторых, такие сложные в своей медийной архитектуре проекты позволяют ощутить, в чем состоит конкурентное преимущество литературы в современной полимедийной среде. Литература – это наиболее простой и при этом действенный способ апробации сюжетов. Вместе с тем литература задает темпоральную логику восприятия, артикулируя сквозной нарратив в трансмедийном повествовании, который потом расширяется через другие медиаканалы.

В-третьих, рассмотренные медиаканалы обладают высокой степенью самостоятельности. Однако их можно анализировать, например, через призму концепции внутрисемиотических границ в понимании Ю. М. Лотмана. В этом случае акцент в смыслопорождении смещается с отдельных медиаканалов на границу их соприкосновения. Переход на новый виток трансмедийной истории в этом случае – это не просто новый опыт, но и новая точка зрения, новое отношение к опыту, пережитому при знакомстве с предыдущим медиа.

Мы, по выражению М. Эпштейна, все еще находимся на пороге нового этапа нашего прото-технологического периода [Эпштейн 2004: 138– 139]. Трансмедиа сегодня – это не индустрия и не локальная практика. Это способ наррации, наиболее релевантный дигитализированной среде, где дистанция для перехода от одного медиа к другому столь же коротка, как и переход от абзаца к абзацу в художественном тексте.

Примечания

-

1 В 2023 г. спектакль игрался в январе на сцене «Электротеатра Станиславский».

-

2 Юрий Николаевич Мухин – легендарная фигура для истории советской музыки, считается первым электрогитаристом в СССР.

-

3 Содержательным ядром трансмедийной вселенной являются «миф», «топос», «этос». Миф (или нарратив) – это «предыстория всех предысторий». Конфликты, характерные для этого мира, персонажи, этот мир населяющие, иначе говоря, базовые культурные знания для интерпретации событий. Топос (сеттинг) представляет собой базовые знания о ситуации и географии. Этос – это явная и неявная этика мира, кодекс поведения, которому должны следовать персонажи в этом мире. См. подробнее: [Klastrup, Tosca 2004].

-

4 Сайт-каталог – это авторская выборка О. Нестерова, сделанная на основе большого исследовательского проекта журнала «Сеанс» «Энциклопедия отечественного кино». На 2023 г. адрес сайта (2011.russiancinema.ru/) не активен, но доступна его архивная версия через ресурс archive.org.

-

5 Речь идет о примечании «Мухин познакомил Петю с Гариным», глава 19: «Леонид Гарин действительно являлся другом Мухина, вместе они занимались музыкой, <...>. К тому же еще одним прототипом является Дмитрий Гарин, музыкант, электронщик, участник моего проекта, посвященного неснятым фильмам 60-х – “Из жизни планет”» (Нестеров 2016а: 417).

Список литературы Роль литературного текста в трансмедийном повествовании: роман «Небесный Стокгольм» в системе авторских проектов О. Нестерова

- Абашев В. В, Абашева М. П. Поверх барьеров: трансфикциональность, интермедиальность, трансмедиальность как стратегии современной культуры // КУЛЬТ-ТОВАРЫ: массовая литература современной России между буквой и цифрой: сб. науч. ст. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. С. 19-37.

- Абашева М. П. и др. Культтовары. Коммерциализация истории в массовой культуре: коллективная монография / Абашева М. П., Литовская М. А., Савкина И. Л., Черняк М. А. [и др.]. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2020. 348 с.

- Дженкинс Г. Конвергентная культура / пер. с англ. А. Гасилина. М.: РИПОЛ классик, 2019. 384 с.

- Женетт Ж. Фигуры: в 2 т. Т. 2 / пер. с фр. Е. Васильевой, Е. Гальцовой, Е. Гречаной, И. Ит-кина, С. Зенкина, Н. Перцова, И. Стаф, Г. Шумиловой; предисл. С. Зенкина. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 1998. 472 с.

- «Лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров про новый проект «Из жизни планет» и про наше время» // Фонтанка.ру. 2016. URL: https://clck.ru/ 34u8qD (дата обращения: 09.06.2023).

- Лапина-Кратасюк Е. Г. Осень трансмедиа // Шаги/Steps. 2020. Т. 6, № 4. С. 306-314. doi 10.22394/2412-9410-2020-6-4-306-314

- Лотман Ю. М. О содержании и структуре понятия «художественная литература» // Избранные статьи: в 3 т. Т. 1: Статьи по семиотике. Таллин: Александра, 1992. С. 203-216.

- Мосфильм. Офиц. сайт. URL: https://clck.ru/ 34txhM (дата обращения: 03.07.2023).

- Мин И. «Не нужно бояться замахиваться как следует»: Олег Нестеров о потерянном кино, свободе и величии замысла // Теория и практика. 2014. URL: https://theoryandpractice.ru/posts/9102-lostandfound (дата обращения: 28.06.2023).

- Нестеров О. «Из жизни планет». Проект о неснятом кино // Сделано медиа. 2018. URL: https://sdelano.media/planetslife/ (дата обращения: 09.06.2023).

- «Олег Нестеров: «Небесный Стокгольм» -роман о Москве» // Национальная служба новостей. 3 июня 2016 г. URL: https://clck.ru/34txpr (дата обращения: 15.05.2023).

- Соболевская О. В. Бесконечное шоу. Что такое трансмедиа-сторителлинг и в чем его российская специфика // Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Научно-образовательный портал IQ. 2017. URL: http: //iq.hse.ru/news/210459065.html. (дата обращения: 30.05.2023).

- Тюпа В. Двуязычие «Повестей Белкина»: анекдот и притча // Гуманитарные науки в Сибири. 1999. № 4. С. 8-13

- Хрущев С. Никита Хрущев. Реформатор. М.: Время, 2010. 1080 с.

- Эпштейн М. Знак_пробела. О будущем гуманитарных наук. М.: Новое литературное обозрение, 2004. 864 с.

- Gambarato R. R. Transmedia project design: Theoretical and analytical considerations // Baltic Screen Media Review. 2013. Vol. 1. P. 80-100.

- Jenkins H. Transmedia Storytelling // MIT Technology Review. 2003. URL: https://www.techno-logyreview.com/s/401760/transmedia-storytelling/ (дата обращения: 21.03.2023).

- Klastrup L., Tosca S. Transmedial worlds-rethinking cyberworld design // 2004 international conference on cyberworlds. IEEE, 2004. С. 409-416.