Роль макро- и микроэлементов в этиологии и развитии аллергических заболеваний дыхательных путей (обзорная статья)

Автор: Бархина Татьяна Григорьевна, Гущин Михаил Юрьевич, Гусниев Саддык Абдурагимович, Польнер Сергей Александрович, Хайруллин Радик Магзинурович

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Рецензии и обзоры литературы

Статья в выпуске: 3 т.24, 2016 года.

Бесплатный доступ

Современные требования к исследованию социально значимых заболеваний, значительную долю которых составляют экологически обусловленные, диктуют поиск новых подходов к их диагностике и установления причин развития. Согласно данным ряда исследований, большинство хронических заболеваний человека, так или иначе, связаны с нарушениями баланса макро- и микроэлементов. Ряд патологических состояний непосредственно взаимосвязан с влиянием окружающей среды, соотношением концентрации химических (далее - Эл) в окружающей среде и организме, формирующих иммунологический статус и биохимический баланс, участвующих в поддержании гомеостаза организма в целом. Цель обзора - на основе литературных данных и результатов собственных исследований показать перспективность изучения содержания и роли химических Эл в различных тканях организма человека в этиологии и патогенезе хронических аллергических заболеваний дыхательной системы. Результаты недавних исследований авторов элементного статуса у детей с бронхиальной астмой (далее - БА) при изучении их волос показали дисбаланс содержания ряда микроэлементов...

Химические элементы, аллергические заболевания, дыхательные пути

Короткий адрес: https://sciup.org/143177135

IDR: 143177135

Текст научной статьи Роль макро- и микроэлементов в этиологии и развитии аллергических заболеваний дыхательных путей (обзорная статья)

В последнее десятилетие внимание широкого круга клиницистов и исследователей биомедицинского профиля привлекает изучению содержания макро- и микроэлементов в биологических структурах при патологических состояниях, особенно в экологически неблагоприятных условиях жизни. Впервые термин «микроэлементозы» для обозначения ряда патологий был введён академиком А.П. Авцыным, при этом заслугой автора является развитие этого понятия на практическом уровне [1]. В дальнейшем этот термин употреблялся только для определения дисбаланса Эл с низким и очень низким содержанием в тканях человека, а для обозначения нарушений концентраций всего комплекса химических Эл в патологических условиях стал использоваться термин дисбаланс [2-7]. Если предпосылки для развития тяжелых дефицитных состояний имеются только в социально неблагополучных странах мира и в отдельных регионах с тяжёлыми условиями проживания, то пограничный уровень содержания некоторых Эл (таких, как железо, цинк, медь, йод, селен) широко распространён также и в развитых странах [4]. Значительный вклад в изучении химических Эл в биологии и медицине внесли Н.А. Агаджанян [2] и А.В. Скальный [3]. Ведущей причиной дефицита Эл служит алиментарный фактор, то есть их недостаток или избыток в пищевом рационе, а также способы приготовления пищи и экологические нарушения. Дефицит Эл (Ca, Mg, Zn, Fe, Cu, Se и др.) приводит к кумуляции и усилению отрицательного воздействия токсичных и потенциально токсичных Эл (Hg, Pb, Cd, As, Ni и др.) [4, 33, 38, 39]. Эти данные были получены учениками академика А.П. Авцына: А.А. Жаворонковым, Л.В. Кактурским, Л.М. Михалевой и др. [4, 8, 21]. Содержание Эл в организме, прежде всего, зависит от их поступления извне. Хорошо известны заболевания, связанные с природным недостатком отдельных микроэлементов: йод дефицитные (эндемический зоб, кретинизм, микседема), селен дефицитные (болезнь Кеша-на, Кашина—Бека), фтор дефицитные (кариес), цинк дефицитные (болезнь Прасада) [1, 4, 9]. Дисбаланс химических Эл может приводить к нарушению проходимости на разных уровнях бронхиального дерева, и зависеть от накопления или снижения их концентрации. Эти нарушения увеличиваются по мере длительности и частоты заболевания, что служит отправной точкой или сопутствует развитию патологии [1-4, 6, 8, 10-11, 18].

В различных исследованиях проводятся параллели между недостатком Эл в окружающей среде, загрязнением её тяжёлыми металлами и отклонениями в состоянии здоровья детей [3,12-20, 23, 25, 28, 30-31, 36, 37, 40]. В экологически опасных районах проживания чаще всего отмечается повышение частоты аллергических, инфекционных, бронхолёгочных и онкологических заболеваний, врождённых пороков развития, нарушений нервно-психического и физического развития. Недостаток, так же как избыток химических Эл, неблагоприятным образом влияет на иммунологические показатели [4, 6, 7, 18, 19]. При этом не только запускается механизм прогрессирования соматических болезней, но и угнетение защитных функций организма.

Известно, что химические Эл не являются полноценными антигенами, поэтому их иммуно-тропный эффект неспецифичен [2, 9, 14]. Вместе с тем, некоторые из них оказывают высокоизбирательное воздействие на функции иммунной системы. Экспериментально показано, что дефицит Cu и Zn вызывает угнетение генерации цитотоксических Т-лимфоцитов, причём недостаток Cu приводит к нарушению синтеза неспецифических факторов Т-хелперов (цитокинов), а дефицит Zn и Mg — к торможению дифференцировки и пролиферации лимфоцитов. Кроме того, магний необходим для предотвращения инволюции тимуса. Цинк потенцирует клеточно-опосредованные защитные реакции в различных компартментах организма.

В последнее время отмечается рост публикаций по изучению роли различных Эл (Hg, Cr, Ni, I, Zn, Se, Sb и других) при аутоиммунных и аллергических заболеваниях, БА, контактных аллергических дерматитах, экземе, аутоиммунном тироидите, инсулинозависимом сахарном диабете и других, а также в развитии аутоиммунных и аллергических реакций организма по отношению к вирусам, бактериям и паразитам, влияющим на процессы антителогенеза и апоптоза. В первую очередь это относится к селену, стимулирующему антителогенез. Многие токсичные и условно токсичные металлы (Hg, Cd, Pb, As, Ni, Cr и другие) снижают титр циркулирующих иммуноглобулинов. Ртуть повышает активность рецепторов для комплемента на В-лимфоцитах, Cd, Pb, а соединения Hg оказывают влияние на иммунологическую память. Эффекты многих Эл обладают сходством и взаимозаменяемостью, а их иммунотропное действие зависит от дозы и времени экспозиции [4]. При этом не только запускается механизм прогрессирования соматических болезней, но и снижается способность к специфическому иммунологическому реагированию на вакцинацию. Наиболее сильным аллергеном из металлов считается Ni [7]. Данные о наличии аллергии к никелю наблюдалась у значительного числа женщин. Рост распространенности индуцированных металлами аутоиммунных аллергических заболеваний связывают с экологическим неблагополучием, а также с их широким использованием в бытовой технике. Эти проблемы изучает новая наука экоиммунология, впервые термин ввёл академик Р.В. Петров [24]. Эта наука в настоящее время приобретает более широкую известность в связи с распространённостью аллергенов во всём мире.

С позиций экоиммунологии рядом авторов рассматривается проблема экодиагностики и роли Эл в патогенезе иммунных и аллергических заболеваний, в частности, облитерирующего бронхиолита, аллергического конъюнктивита, аллергического ринита и других. Дисбаланс химических Эл служит отправной точкой или сопутствует развитию многих патологий [1-2, 4, 33, 38-39, 47]. При всех аутоиммунных заболеваниях и иммунодефицитных состояниях в той или иной степени обнаружен дефицит Zn, что связывается с сопутствующим дефицитом Mg и развитием атрофии тимуса. У пациентов с атопической БА отмечено повышение уровня Cu в сыворотке крови и церулоплазмина, которое ассоциируют с защитными механизмами, направленными на элиминацию свободных радикалов и стабилизацию клеточных мембран [4-7, 13]. Имеются и некоторые другие данные о роли дисбаланса Эл в иммунитете [1-4, 9, 35, 38-39].

Эл Mg нужен не только для предотвращения инволюции тимуса, но и при осуществлении межклеточных контактов, в том числе для взаимодействия Т- и В-лимфоцитов, иммунокомпетентных клеток со структурными Эл коллагена, для нормального функционирования Т- и В-клеток [7, 9, 11]. Некоторыми авторами отмечается стимулирующее влияние магния на синтез цитотоксических антител. При недостатке магния уменьшается количество цитотоксических CD8+ лимфоцитов, падает цитотоксическая активность Т-клеток. Дефицит Mg повышает чувствительность организма к инфекции, что может быть связано со снижением гуморального ответа (синтеза IgG). Кроме того, при недостатке этого Эл выявлено снижение числа нейтрофилов и моноцитов в крови. При дисбалансе цинка и меди в гранулоцитах наблюдаются тяжёлые иммунодефицитные состояния, коррекция которых может быть осуществлена введением соответствующих препаратов этих Эл [5-7].

Заболевания, вызванные дисбалансом Эл, отличаются агрессивностью и системностью. Большое значение в жизни каждой клетки, в том числе иммуноцитов, имеет другой Эл - кальций. Особый интерес представляет участие этого металла на всех этапах активации клетки. Наибольшую роль кальций играет в процессах её ранней функциональной активации, в результате чего образуются метаболиты арахидоновой кислоты, обладающие широким спектром иммуномодулирующего действия. Дефицит этого макроэлемента приводит к нарушению процессов активации функций клеток [6-7], усилению действия инфекционных агентов [1-2, 14, 18]. Содержание в организме избыточного количества марганца может приводить к нарушению углеводного обмена по типу инсулиннезависимого сахарного диабета, гипохолестеринемии, задержке роста волос и ногтей, аллергозам, дерматитам и костно-суставным заболеваниям. Дефицит микроэлемента отмечен при различных формах анемии, нарушениях репродуктивной функции, физического развития. Для хронической патологии избыток марганца может усиливать дефицит меди и магния [1, 4, 7, 33, 37]. Недостаток меди наиболее отрицательно сказывается на кроветворении, процессах миелинизации нервной системы, он усиливает предрасположенность к БА, аллергодерматозам, кардиомиопатиям и многим другим заболеваниям. Хроническая интоксикация Cu и её солями может приводить к расстройствам функции печени, почек, нервной системы. Избыток этого Эл в организме ведёт к нарушению обмена цинка и молибдена [1, 3, 17-18].

Поскольку химические Эл обладают широким спектром синергических и антагонистических взаимоотношений, дисбаланс даже одного Эл может быть причиной развития нарушений всего элементного гомеостаза. Несмотря на то, что в литературе имеются описания клинической картины дисбаланса многих Эл, практически выделить её бывает сложно. Дефицит или избыток химических Эл никогда не бывает изолированным, всегда характеризуется полиэлементным дисбалансом и проявляется существенным нарушением разных видов обмена веществ (минерального, белкового, жирового, углеводного) с соответствующими морфологическими проявлениями, в том числе в железах внутренней секреции, свидетельствующими об изменении их функциональной активности. Таким образом, все микроэлементозы объединяются рядом общих закономерностей: нарушением иммунной резистентности, функционирования нервной и эндокринной систем, которые создают благоприятные условия для развития патологии, наблюдаемой при многих формах хронического дисбаланса химических Эл [1-2, 4, 9, 26, 40].

Наиболее существенно дисбаланс микро-и макро-элементов сказывается на развитии детского организма. В детском организме часто не только в условиях патологии, но и при физиологическом развитии, наблюдаются состояния, сопровождающиеся нарушением баланса химических Эл. В различных исследованиях проводятся параллели между недостатком Эл в окружающей среде, загрязнением её тяжелыми металлами и отклонениями в состоянии здоровья детей [2, 20, 23, 28, 30, 31, 36, 37, 40]. Так, при исследовании концентрации Эл у детей с хроническими заболеваниями в волосах наиболее часто наблюдались дисбаланс содержания Mg, Zn, Cu, Mn, Co, Cr и Si, достаточно часто встречался дисбаланс Ca, K, Na, P, Fe, Se, повышенное содержание Al и Cd [27]. Максимальные отклонения в минеральном обмене, как правило, отмечались у часто болеющих детей, которые характеризовались низким содержанием в волосах магния (в 97% случаев), цинка (90%), меди (80%), фосфора (66%), марганца (70%), кальция и избыточным накоплением олова (18%). На втором месте по частоте встречаемости дисбаланса Эл находятся дети, страдающие атопическим дерматитом, БА и сахарным диабетом. У этих детей наиболее часто наблюдали дефицит магния (85—96%), цинка (65—89%), марганца (40—96%), кобальта (32—63%), кальция и фосфора. Кроме того, у детей атопическим дерматитом и БА была обнаружена высокая частота дисбаланса содержания Cu. На основании полученных данных в ряде работ обосновывается необходимость включения в критерии диагностики исследования микро- и макроэлементного статуса у детей, часто болеющих острыми респираторными заболеваниями, страдающими хроническими заболеваниями различных органов и систем [16-18, 40]. При БА и сахарном диабете наиболее чувствительными индикаторами оказались концентрации Si и Cr, при атопическом дерматите — избыток кадмия (до 36%), а при сахарном диабете — дефицит селена[ 6-7].

Ряд интересных данных был получен нами в собственных исследованиях. В частности, была предпринята попытка комплексного изучении содержания химических Эл по их пикам в эпидермальных производных кожи – ногтях и волосах, а также в биоптатах слизистой оболочки носа при БА различной степени тяжести [41]. Для исследования был использован растровый (сканирующий) электронный микроскоп EVO 40 фирмы Zeiss, оснащенный SDD кремниевым дрейфовым детектором X Flash 1106, являющийся наиболее универсальным для проведения микроэлемент-ных исследований. Широкий диапазон идентифицируемых Эл, большой набор способов снятия и методов расшифровки спектров делают этот прибор наилучшим в классе микроскопов при проведении рентгеновского микроанализа. Материал был получен у пациентов БА при лёгком, средней тяжести и тяжёлом течении заболевания. У детей с БА выявлено сочетание эозинофилии периферической крови со снижением содержания Ca и Mg в волосах. Показана связь между уровнем IgE в крови и концентрацией в волосах Ca, Mn, Se, Si. Выявлены также взаимосвязи основных показателей функции внешнего дыхания с содержанием макро- и микроэлементов в волосах, нарушений бронхиальной проходимости на разных уровнях бронхиального дерева с дисбалансом Zn и Br, а также зависимость интенсивности накопления брома в волосах от длительности заболевания и частоты интеркуррентных заболеваний. Содержание цинка в волосах снижалось пропорционально степени тяжести БА и находилось в прямой зависимости от состояния проходимости средних и мелких бронхов в период клинической ремиссии. Проходимость крупных бронхов в некоторых исследованиях отрицательно коррелировала с концентрацией брома в волосах, которая, по мнению их авторов, была связана с регулярным использованием бромсодержащих бронходилата-торов [3]. Ранее сообщалось о возможной связи особенностей БА в раннем возрасте с недостатком в организме Mg, Co, Fe и Mn. В частности, более выраженной бронхиальной гиперреактивности — с Mg и Mn, повышенной чувствительности бронхов к воздействию инфекционных агентов — с Mg, Co, Fe, несовершенной гистаминопексии — с Mg, Co и Mn, незрелости антиоксидантной защиты — c Mg и Mn.

Мы полагаем, что наиболее уязвимыми объектами при дисбалансе Эл являются органы дыхательной, пищеварительной, выделительной систем, а также кожи и её придатков. Эти результаты были описаны в наших предыдущих работах. Мы их сравнили с данными, полученными на биологических объектах, наиболее концентрирующих

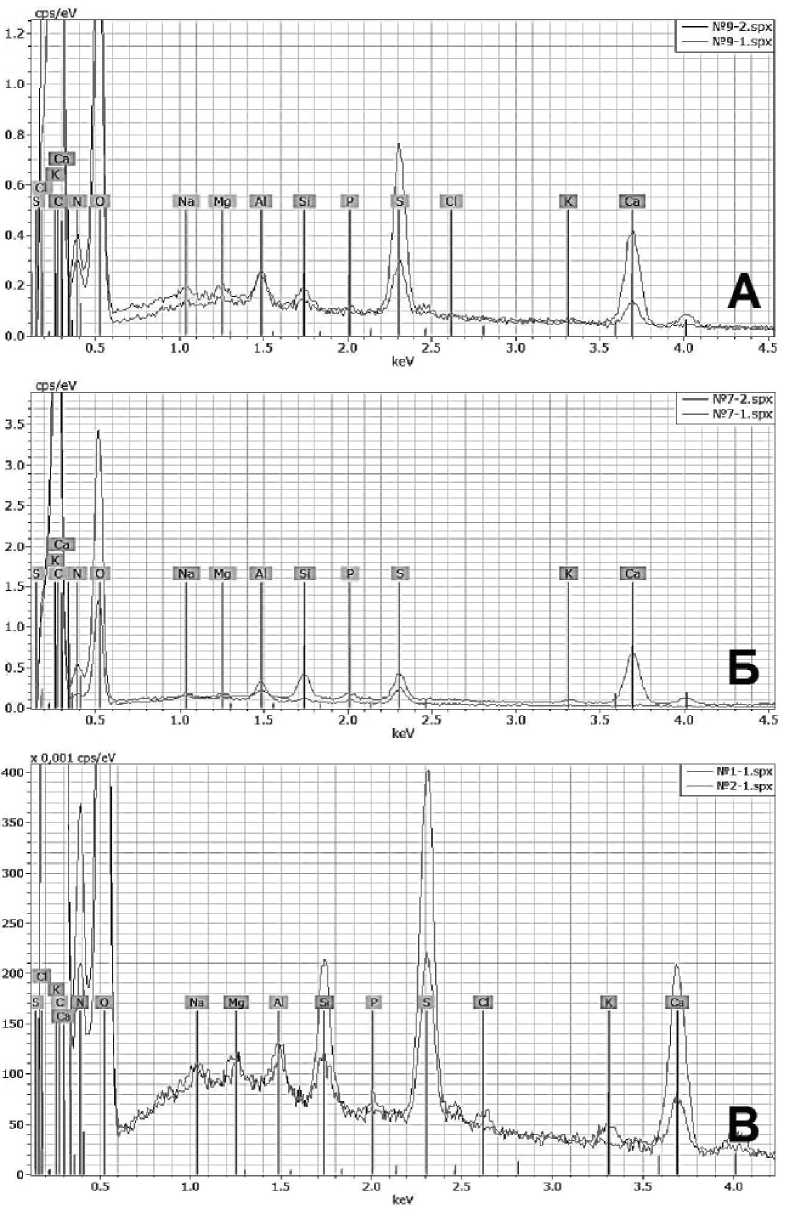

Рис. 1. Спектры элементного состава биоптатов тканей пациентов при бронхиальной астме разной тяжести течения по данным рентгеновского микроанализа. А – лёгкая астма (пациент Г., 59 лет); Б – астма средней степени тяжести (пациент Н., 61 год); В – тяжёлая астма (пациент Б., 49 лет).

в себе Эл, которыми являются волосы и ногти, а также на биоптататах слизистой оболочки полости носа. Характеристики концентраций различаются как по пикам самих Эл, так и по морфологическим показателям, их сопровождающим. Нами установлено, что при лёгкой степени БА обнаруживаются изменения в концентрации следующих Эл: С, Na, Zn, Mg, Mn, Cu, Se [41]. Как видно на рис. 1, в основном концентрация этих Эл снижается, а концентрация Al и S повышается. При средней степени тяжести тенденция к снижению концентрации растёт у Na, Mg и K, а концентрация Al и S повышается (рис. 1А). При более тяжёлой степени БА наблюдается дисбаланс многих Эл. Наиболее существенные изменения выявляются в содержании С, Na, K, Si, Cu, Ni, Zn, Se (рис. 1В). Существенное значение при анализе концентрации Эл имеет возраст исследуемых лиц. У лиц молодого возраста содержание Na более высокое, чем у взрослых пациентов, а дисбаланс Zn, Mg, Mn, Cr, P, имеет индивидуальные особенности. В литературе имеется ряд статей, посвящённых изучению концентрации Эл в тканях у детей при аутоиммунных и аллергических заболеваниях [12-16], которые свидетельствуют о значительных изменениях их количества при развитии заболеваний (БА, аллергических дерматитов, экзема, аутоиммунных состояний). Эти Эл вызывают гиперчувствительность замедленного типа. Многие результаты, полученные при изучении детского контингента, совпадают с нашими данными, полученными на молодых людях (пациентах - подростках). Заболевания, вызванные дефицитом или избыточным количеством Эл, отличаются системностью поражений органов, профессиональными и бытовыми особенностями развития. При исследовании концентрации Эл в волосах у детей с хроническими заболеваниями наиболее часто наблюдались дисбалансы Mg, Zn, Cu, Mn, Co, Cr и Si, достаточно часто встречался дисбаланс Ca, K, Na, P, повышенное содержание Al и Cd. Максимальные отклонения отмечались у часто болеющих детей и характеризовались низким содержанием в волосах Mg, Zn, Cu, P, Mn, Ca и избыточным накоплением Sn. У пациентов с сочетанием атопического дерматита и БА наблюдалась высокая частота дисбаланса Cu в образцах многих объектов. В случаях БА микроэлементный дисбаланс отличался снижением содержания многих из них в волосах, аналогичные данные получены нами при изучении ногтей и биоптатов слизистой оболочки носа. Отмечено также, что особенностью дисбаланса Эл у детей с диагностируемой БА, проживающих в экологически неблагополучных районах, является накопление Al в волосах и снижение содержания Ca [40].

Механизмы развития выявленных нарушений биохимического звена гомеостаза и динамика из- менений морфологии слизистых оболочек ДП показали, что дисбаланс Эл приводит к ослаблению резервов антиоксидантной системы организма. В дальнейшем происходит накопление эндогенных токсинов с истощением звеньев клеточного и гуморального иммунитета. У пациентов с БА выявлены значительные изменения в эпителиальных клетках верхних и нижних ДП, которые провоцируют стимуляцию иммунных клеток с усилением функций гранулоцитов в тканях и периферической крови. Одновременно обнаруживается снижение содержания Ca и Mg в ногтях и волосах. Кроме этого, у таких пациентов установлена корреляция основных показателей функции внешнего дыхания с нарушением бронхиальной проходимости на разных уровнях бронхиального дерева с дисбалансом ряда Эл, а также зависимость их накопления или снижения концентрации от длительности и частоты заболевания. В первую очередь, оценка содержания химических Эл в биологических образцах тканей и органов, устранение их дисбаланса важны у тех пациентов, заболевания которых устойчивы к «традиционным» схемам лечения и у которых, даже во время ремиссии, отмечаются стойкие гипо- и гиперэлементозы. Важность комплексного исследования баланса микро- и макроэлементов определяется высокой биологической активностью и физиологической значимостью многих из них, сложными взаимоотношениями между ними при физиологических и, особенно, при патологических состояниях. Подкомитет ООН по здравоохранению и медицинской технике рекомендует контроль содержания в организме человека таких Эл, как Na, K, Mg, Ca, Fe, Zn, Cu, Co, Se, Ni, поскольку выявление даже незначительных нарушений их метаболизма позволяют обеспечить своевременную донозологическую диагностику заболеваний и контролировать эффективность лечения.

Заключение. Таким образом, проанализировав данные литературы и сопоставив их с результатами собственных наблюдений, можно сделать заключению о том, что характер изменений состава и концентрации химических Эл в образцах тканей и органов различных возрастных групп пациентов при разных стадиях течения БА и иммунологических нарушениях при ней, имеют существенные особенности. Помимо непосредственного участия ряда макро- и микроэлементов в патогенезе БА и других аллергических заболеваний, их избыток может привести к непосредственным негативным воздействиям на клетки и внутриклеточные структуры, особенно в случаях лечения пациентов препаратами, их содержащими. Обнаруженные явления и закономерности в обмене химических Эл должны быть подвергнуты тщательному анализу, учтены при исследовании этиологии и отдельных механизмов патогенеза, а также в профилактике и терапии аллергических заболеваний.

Список литературы Роль макро- и микроэлементов в этиологии и развитии аллергических заболеваний дыхательных путей (обзорная статья)

- Авцын А.П., Жаворонков А.А., Риш М.А., Строчкова Л.С. Микроэлементозы человека.- М.: Медицина, 1991.- 496с.

- Агаджанян Н.А., Скальный А.В. Химические элементы в среде обитания и экологический портрет человека.- М.: Изд-во КМК, 2001.- 83 с.

- Скальный А.В., Яцык Г.В., Одинаева Н.Д. Микроэлементозы у детей.- 2002.- М.- 151 с.

- Кудрин А.В., Скальный А.В., Жаворонков А.А. и др. Иммунофармакология микроэлементов. - М.: КМН, 2000.- 539 с.

- Григорова Н.В., Ещенко Ю.В., Бовт В.Д., Ещенко В.А. Содержание цинка и меди в гранулоцитах крови у лиц с иммунодефицитом// Микроэлементы в медицине.- 2006.- Т. 7.- Вып. 4.- С. 65-67.

- Долгодворов А.Ф. Роль изменения содержания макро- и микроэлементов в различных средах организма больных бронхиальной астмой и хроническим обструктивным бронхитом в патогенезе заболеваний.- Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. докт. мед. наук. - СПб, 2002.- 38с.

- Курец Н.И. Роль дисбаланса химических элементов в формировании хронической патологии удетей//Медицинские новости.- 2006.- № 2.- С. 7-17.

- Жаворонков А.А., Кактурский Л.В., Анке М.А. Сравнительная характеристика одноименных гипо- и гипермикроэлементозов// Архив патологии.- 1995.- Т. 57. - № 2.- С. 7-10.

- Кудрин А.В., Громова О.А. Микроэлементы в иммунологии и онкологии. - М.: Изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2007. - 548с.

- Бэран Ханекс. Атлас. Дифференциальная диагностика поражения ногтей.- Пер. с англ. Весеновой О.Ю.- М.: «Мир», 2011.- 200 с.

- Ребров В.Г., Громова О.А. Витамины, макро- и микроэлементы. - М.: Изд-во «OZON.RU», 2008.-968 с.

- Алексеев С.В., Янушанец О.И., Храмов А.В., Серпов В.Ю. Элементный дисбаланс у детей Северо-Запада России. - СПб.: СПбГПМА, 2001.-157с.

- Алексеева О.В. Клиническое значение дисбаланса минералов и микроэлементов при бронхиальной астме у детей.- Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук.- М., 2003.- 21с.

- Арифуллина К.В. Особенности течения хронического гастродуоденита у детей на фоне микроэлементных нарушений.-Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. - Новосибирск, 2002.- 21с.

- Артемьева Е.К., Сетко Н.П., Сапрыкин В.Б., Веккер И.Р. Концентрация микроэлементов в системе «мать-плацента-плод» на территориях с различным уровнем антропогенной нагрузки// Микроэлементы в медицине. - 2004.- Т. 5.- Вып. 4.- С. 1-3.

- Гресь Н.А., Аринчин А.Н., Петрова В.С. Экологические проблемы педиатрии в республике Беларусь/ В кн.: Эколого-социальные вопросы защиты и охраны здоровья молодого поколения на пути в ХХI веке. - Матер. IV междунар. конгр., Санкт-Петербург, 1-4 июня 1998 г. - Сб. матер.-СПб., 1998.- С. 99-101.

- Громова О.А. Элементный статус и способы его коррекции у детей с различными последствиями перинатального поражения ЦНС: Автореф. дис. на соиск. уч. ст. д-ра мед. наук. - Иваново, 2001.- 42с.

- Зайко А.А. Состояние макро-и микроэлемент-ного статуса у детей, часто болеющих неспецифическими инфекционно-воспалительными заболеваниями респираторного тракта.- Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук.- Владивосток, 2003.-41с.

- Маленченко А.Ф., Бажанова Н.Н., Жук И.В. и др. Элементный состав волос жителей Беларуси // Проблемы здоровья и экологии. - 2009. - №.1 - С.126-130.

- Гресь Н.А., Полякова Т.И. Микроэлементный состав организма человека и проблемы здоровья/ В кн.: Микроэлементные нарушения и здоровье детей Беларуси после катастрофы на Чернобыльской АЭС.- Минск: ООО «Финадо»,1997.- С. 5-25.

- Михалева Л.М. Патологическая анатомия и некоторые вопросы патогенеза приобретённых и врождённых гипомикроэлементозов.- Автореф. дис. на соиск. уч. ст. д-ра мед. наук.- М., 1998.- 49с.

- Prasad A. S. Zinc in humans: Health Disorders and Therapeutic Effects// Microelements in Medcine.- 2014.- V. 15.- № 1.- P. 3-12.

- Одинаева Н.Д., Яцык Г.В., Скальный А.В. Нарушения минерального обмена у детей// Рос. педиатр. журнал. - 2001.- № 4.- С. 6-10.

- Петров Р.В., Хаитов Р.М. Иммуногены и вакцины нового поколения.- М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2011.- 608с.

- Попова В.А. Заболевания щитовидной железы у детей, проживающих в экологически неблагоприятных районах.- Автореф. диœ. на соиск. уч. ст. д-ра мед. наук. - Ростов-на-Дону, 2003.- 40с.

- Раманаускайте М.Б., Пташекас Р.С., Пташекас Ю.Р. Алопеция у детей с синдром тяжёлого металлоза//Педиатрия.- 1996.- № 6.- С. 91-94.

- Скальный А.В. Микроэлементозы человека (диагностика и лечение). - М.: Изд-во КМК, 1999.-96с.

- Скальный А.В., Рудаков И.А. Биоэлементы в медицине.- М.: «Оникс 21 век», 2004.- 272с.

- Транковская Л.В., Лучанинова В.Н., Иванова Г.Г. Особенности микроэлементного гомеостаза у детей с хроническими заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки// Росс. педиатр. журнал.- 2003.- № 5.- С. 14-17.

- Транковская Л.В., Лучанинова В.Н., Федорова Н.В. Нарушения микро- и макроэлементного гомеостаза как струмогенный фактор// Росс. педиатр. журнал. - 2004.- № 2.- С. 17-20.

- Транковская Л.В., Лучанинова В.Н., Косолапов А.Б. Содержание микроэлементов в волосах детей современного крупного промышленного города//Росс. педиатр. журнал.- 2004.- № 5.- С. 59-61.

- Транковская Л.В. Роль дисбаланса химических элементов в формировании нарушений здоровья детей.- Автореф. дис. на соиск. уч. ст. д-ра мед. наук. - Владивосток, 2004.- 40с.

- Файзуллина Р.А. Клинико-патогенетическое значение нарушений обмена микроэлементов при хронической гастродуоденальной патологии у детей школьного возраста и разработка методов их коррекции.- Автореф. дис. на соиск. уч. ст. д-ра мед. наук.- Н. Новгород, 2002. 40с.

- Экологические и гигиенические проблемы здоровья детей и подростков/ Под ред. А.А. Баранова, Л.А. Щеплягиной.- М.: Медицина, 1998.- 395с.

- Grabeklis A.R., Skalny A.V. Hair elemental content of teenagers: influence of physiological factors // Trace elements in medicine.- 2003.- Vol. 4.- № 3.- P. 25-31

- Lobanova Yu.N., Grabeklis A.R., Skalnaya M.G. Trace elements and immunobiological resistibility of child's organism// Trace elements in medicine.- 2003.- Vol. 4.- № 3.- P. 37-40.

- Rossipal E., Krachler M., Li F., Micetic-Turk D. Investigation of the transport of trace elements across barriers in humans: studies of placental and mammary transfer//Acta Paediatr.- 2000.- Vol. 89.-№ 10.- P. 1190-1195.

- Skalny A.V., Skalnaya M.G. The multielement hair analysis as a tool for preliminary evaluation of severe technogenic pollution effects on the children's health//Trace elements in medicine.- 2003. - Vol. 4.- № 3.- P. 63-68.

- Скальный А.В., Рудаков И.А. - «Биоэлементология - новый термин или новое научное направление?»// Вестн. Оренбург. гос. ун-та.- 2005.- № 2.- Приложение 2-2.- С. 4-8

- Елисеева Т.И., Захарычева Н.С., Лелеет Ю.Н. и др. Содержание некоторых элементов в волосах детей, больных бронхиальной астмой/В кн.: Матер. III Всеросс. съезда педиатров, работающих с детьми, страдающими аллергическими болезнями или имеющие другие иммунопатологические состояния. - М., 2014.- С. 24-25.

- Бархина Т.Г., Гущин М.Ю., Гайдар А.И., Польнер С.А. Роль макро- и микроэлементов в изучении аллергических заболеваний// Росс. иммунол. журн.- 2015.- Т. 9 (18).- № 3 (1).- С. 14-16.