Роль механорефлекторной регуляции дыхания в формировании компенсаторных реакций на антиортостатическую нагрузку у наркотизированных крыс

Автор: Донина Ж.А., Александрова Нина Павловна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - изучение роли механорецепторного контура регуляции дыхания в формировании компенсаторных реакций дыхательной системы на антиортостатическое положение. Материалы и методы. Исследование выполнено на 15 наркотизированных крысах линии «Ви-стар» в горизонтальном (контроль) и антиортостатическом положениях с углом наклона -30°. Методом пневмотахографии регистрировали основные объемно-временные параметры внешнего дыхания. Изучали рефлекторные реакции дыхательной системы на антиортостатическое воздействие до и после проведения билатеральной цервикальной ваготомии. Оценивали резервные возможности дыхательной системы по максимальным (пиковым) значениям инспираторного внутригрудного давления при кратковременном перекрытии дыхательных путей на высоте вдоха (постинспираторная окклюзия). Результаты. У ваготомированных животных в антиортостатическом положении замедление скорости инспираторного потока, снижение дыхательного объема и минутной вентиляции происходили в большей степени, чем у вагально-интактных животных. При этом прирост пикового инспираторного внутригрудного давления в ответ на постинспираторную окклюзию у вагото-мированных животных был в два раза ниже, чем у вагально-интактных. Приведенные материалы свидетельствуют о том, что одним из основных компонентов компенсаторной реакции дыхательной системы на антиортостатическую нагрузку являются механорефлекторные механизмы регуляции дыхания, которые реализуются посредством афферентной импульсации от рецепторов растяжения легких и обеспечивают обратную связь между изменением объема легких и центральной инспираторной активностью. Рефлекторным механизмом, вызывающим компенсаторное увеличение общего инспираторного усилия при переходе в антиортостатическое положение, является ослабление тормозной афферентной импульсации, поступающей в дыхательный центр от рецепторов растяжения легких, вследствие снижения легочных объемов. Заключение. Полученные данные указывают на снижение резервных возможностей респираторной системы в антиортостатическом положении в результате угнетения рефлекторных механизмов, реализующихся через афферентную систему легких.

Регуляция дыхания, антиортостатическое положение, сопротивление дыханию, афферентная импульсация

Короткий адрес: https://sciup.org/14113229

IDR: 14113229 | УДК: 612.217

Текст научной статьи Роль механорефлекторной регуляции дыхания в формировании компенсаторных реакций на антиортостатическую нагрузку у наркотизированных крыс

Введение. Одной из актуальных проблем, стоящих перед современной физиологией, является изучение адаптации и выявление компенсаторных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем при патологических состояниях или действии факторов экстремальной среды. Известно, что большинство кардиопульмональных расстройств начинается с нарушений гемодинамики и газообмена [1], однако нервные и гуморальные механизмы, направленные на оп- тимизацию дыхания в условиях гемодинамических сдвигов, остаются недостаточно изученными. В частности, одним из наиболее характерных проявлений гемодинамических сдвигов является гравитационно зависимое перераспределение объемов циркулирующей крови, обусловленное постуральными воздействиями (изменение положения тела в пространстве). В настоящее время установлено, что перераспределение крови, возникающее при постуральных влияниях, изменя- ет кровенаполнение легочных сосудов и нарушает легочную гемодинамику [1]. В результате происходит нарушение прежнего состояния кровообращения в легких, что приводит к сдвигам биомеханических характеристик дыхательного аппарата [2–4] и может в дальнейшем отразиться на механизмах регуляции дыхания.

Необходимо отметить, что подавляющее большинство исследований посвящено изучению постуральных влияний на механизмы регуляции кардиореспираторной системы при естественных для человека физиологических позах (стоя, сидя, лежа), в то время как антиортостатическое положение (АОП) (наклон туловища головой вниз по отношению к горизонту) рассматривается в немногочисленных работах.

Вместе с тем в последние десятилетия АОП вызывает повышенный интерес исследователей в связи с интенсивным освоением космического пространства, поскольку в практике космической медицины АОП используется в качестве экспериментальной модели, воспроизводящей эффекты перераспределения крови и жидкостных сред организма в невесомости [5–7]. К настоящему времени накоплено достаточное количество данных, свидетельствующих об изменении структуры легочных объемов и емкостей, вязкостно-эластического сопротивления легких, паттерна дыхания и газообмена [3, 7, 8], обусловленном антиортостатическим положением. Происходящие изменения могут сопровождаться ухудшением функционального состояния респираторной системы, но сведений, касающихся компенсаторных реакций, направленных на оптимизацию дыхательной функции в условиях антиортостатического воздействия, недостаточно. Согласно современным представлениям, афферентная им-пульсация от механорецепторов легких играет существенную роль в механизмах регуляции дыхания и формировании компенсаторных реакций дыхательной системы [9–11]. Следовательно, изменения уровня активации рецепторов легких вследствие нарушения биомеханики дыхания, связанные с разнообразными видами патологии или действием экстремальных факторов среды, отражаются на механорефлекторных регуляторных механизмах, что может нарушить нормальное функционирование дыхательной системы.

Цель исследования. Изучение роли ме-ханорецепторного контура регуляции дыхания в формировании компенсаторных реакций дыхательной системы на антиортостати-ческую нагрузку.

Материалы и методы. Эксперименты на 15 наркотизированных крысах линии «Вис-тар» массой 280±20 г проводили с соблюдением основных биоэтических правил. Исследования осуществляли под уретановым наркозом (1000 мг/кг). Антиортостатическое положение создавали наклоном поворотного стола на -30º к горизонтальной плоскости. Длительность экспозиции в АОП составляла 30 мин. Рефлекторные реакции дыхательной системы на постуральное воздействие изучали до и после проведения билатеральной цервикальной ваготомии. Метод ваготомии (блокада или перерезка блуждающих нервов) позволяет оценить вклад механорецепторно-го контура регуляции дыхания в формирование паттерна дыхания, оптимального для меняющейся механической нагрузки на аппарат дыхания.

В ходе эксперимента с использованием метода пневмотахографии регистрировали объемно-временные параметры дыхания: частоту дыхания (ЧД), дыхательный объем (ДО). Рассчитывали минутный объем дыхания (МОД). Внутригрудное давление (P ВГД ) определяли с помощью баллонографического метода. Резервные возможности дыхательной системы оценивали по максимальным (пиковым) значениям инспираторного внутригруд-ного давления при кратковременном перекрытии дыхательных путей на высоте вдоха (постинспираторная окклюзия).

Для графической регистрации и анализа экспериментальных данных использовали аппаратно-программный комплекс Biograph (ГУАП, Санкт-Петербург), совмещенный с персональным компьютером IBMPC.

Статистическую обработку результатов проводили компьютерными средствами с использованием программы Microsoft Excel, вычисляли среднюю величину и ошибку средней регистрируемых показателей. Досто- верность различий оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. Различия считали достоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждение. Проведенные эксперименты показали, что у вагальноинтактных животных изменение паттерна дыхания происходит сразу после перехода из горизонтального в АОП. На 30-й мин пребывания в антиортостатическом положении максимальная скорость инспираторного потока снизилась на 28 % (p<0,05), ДО – на 18 % и МОД – на 14 % (p<0,05) по сравнению с горизонтальным положением. ЧД уменьшилась на 6 % за счет удлинения фазы вдоха, хотя эти изменения не были статистически значимыми (p>0,05). Параллельно с уменьшением объемно-временных параметров дыхания происходил резкий рост инспираторного P ВГД в среднем до 216±17 %. В ряде случаев наблюдалось почти пятикратное увеличение этого показателя.

Как было установлено нами ранее [12], в антиортостатическом положении происходит увеличение резистивного сопротивления дыханию на 50 % по сравнению с горизонтальным (p<0,05). Следовательно, увеличение инспираторного PВГД в АОП могло происходить в результате компенсаторного усиления сократительной активности дыхательной мускулатуры, что, по всей видимости, направлено на преодоление добавочного сопротивления дыханию и обеспечение вентиляции лег- ких, адекватной для данных условий. При анализе механизмов, лежащих в основе компенсаторного роста PВГД в АОП, отмечается прежде всего изменение легочных объемов, обусловленное увеличенным сопротивлением дыханию и связанным с этим изменением биомеханики дыхания в АОП. Перемещение диафрагмы в краниальном направлении приводит к уменьшению конечно-экспираторного объема легких, а повышенное сопротивление дыханию способствует снижению дыхательного объема и замедлению скорости инспираторных потоков. Следствием таких изменений является ослабление активности рецепторов растяжения легких, что выражается в снижении интенсивности афферентной импульсации, поступающей от рецепторов растяжения легких в дыхательный центр и вызывающей торможение центральной инспираторной активности. В конечном итоге продолжительность инспираторных разрядов увеличивается, электрическая активность и сила сокращений дыхательных мышц возрастают, что позволяет поддерживать вентиляцию легких на соответствующем метаболическим потребностям уровне.

Факт существования подобного рефлекторного механизма компенсаторных реакций дыхательной системы на антиортостатиче-ское воздействие подтверждается результатами, полученными при исследовании ваго-томированных животных (табл. 1).

Таблица 1

Влияние билатеральной ваготомии на параметры дыхания анестезированных крыс в горизонтальном положении

|

Группа животных |

ДО, мл |

ЧД, мин-1 |

МОД, -1 мл·мин |

P ВГД , см вод. ст. |

|

Интактные |

2,50±0,17 |

72,0±2,3 |

180,0±7,6 |

-0,41±0,02 |

|

Ваготомированные |

4,30±0,21* |

30,0±2,2* |

129,0±6,9* |

-0,52±0,02* |

Примечание. * – достоверные различия показателей (p<0,05).

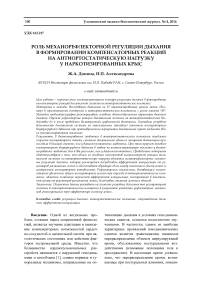

Так, после билатеральной цервикальной ваготомии в горизонтальном положении наблюдалось снижение МОД, в большей степени за счет уменьшения ЧД, при этом происходило увеличение инспираторного PВГД. Пере- вод ваготомированных животных в АОП вызывал реакцию, аналогичную реакции в вагально-интактной группы: наблюдалось увеличение PВГД, снижение ДО и МОД. Однако после деафферентации легких прирост PВГД в

АОП происходил только на 65 %, тогда как у интактных животных – на 116 % (рис. 1).

Одновременно с этим наблюдалось более значимое снижение минутной вентиляции и дыхательного объема. Так, после билатеральной ваготомии в АОП ДО и МОД снижались в среднем на 30 % (p<0,05), тогда как у животных с интактными блуждающими нер- вами – на 14 и 18 % соответственно (p>0,05). Этот эффект свидетельствует об ослаблении компенсаторной реакции дыхательной системы на антиортостатическое воздействие после ваготомии, т.е. недостаточный прирост сократительной активности дыхательных мышц явился причиной более значительного снижения вентиляции легких в АОП.

ди

Рис. 1. Изменения параметров дыхания в антиортостатическом положении у интактных и ваготомированных крыс (по оси ординат – прирост величин регистрируемых параметров в антиортостатическом положении по отношению к горизонту)

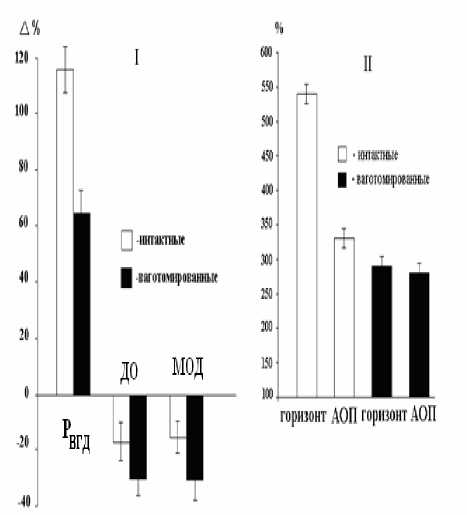

Рис. 2. Максимальное инспираторное внутригрудное давление в первом окклюзионном вдохе у интактных и ваготомированных крыс (по оси ординат – внутригрудное давление в процентах по отношению к свободному дыханию)

Постинспираторная окклюзия (рис. 2) у интактных животных в горизонтальном положении вызывала пятикратное увеличение инспираторного P ВГД (536±50 %) по сравнению со свободным дыханием, тогда как в АОП этот показатель увеличивался только в три раза (320±35 %). Разница в приростах составляла 200 %, что свидетельствует об угнетении компенсаторной реакции дыхательной системы в антиортостатическом положении. Возможной причиной снижения данной реакции в этих условиях является, по всей вероятности, ослабление вагальной объемнозависимой связи, которая обеспечивается рефлексами с механорецепторов легких. Это подтверждается результатами, полученными при исследовнии ваготомированных животных, у которых отсутствовали различия в реакциях на конечно-экспираторную окклюзию как в горизонтальном, так и в антиортостати-ческом положении (рис. 2). Показатель P ВГД у данной группы животных в горизонтальном и антиортостатическом положении соответствовал 300±20 %. У вагально-интактных животных аналогичный прирост P ВГД (320±35 %) в ответ на окклюзию наблюдался только в условиях АОП.

Заключение. Результаты экспериментов доказывают, что афферентная система легких, обеспечивающая обратную связь между изменением объема легких и центральной инспираторной активностью, принимает не- посредственное участие в компенсации респираторных эффектов антиортостаза. Усиление механической нагрузки на дыхательную систему происходит вследствие роста сопротивления дыханию [11–13], основной причиной которого является увеличенное кровенаполнение легких [6, 8]. Известно, что переполнение легочных сосудов кровью вызывает снижение растяжимости стенок дыхательных путей и сужение их просвета, что способствует росту как эластического, так и резистивного компонентов сопротивления [3, 7, 13]. Повышенное сопротивление дыханию вызывает компенсаторный рост внутригрудного давления, которое отражает общее инспираторное усилие. Благодаря усилению сократительной активности инспираторных мышц снижение дыхательного объема и вентиляции легких в антиортостатическом положении является незначительным.

Кроме того, полученные данные указывают на то, что вследствие ослабления обратной вагальной связи между центральной инспираторной активностью и изменением объема легких (рефлексы Геринга–Брейера) в антиортостатическом положении резко ослабевают компенсаторные возможности системы внешнего дыхания. В результате одинаковая по величине механическая нагрузка вызывает меньший прирост инспираторного давления в антиортостатическом положении по сравнению с горизонтальным.

Список литературы Роль механорефлекторной регуляции дыхания в формировании компенсаторных реакций на антиортостатическую нагрузку у наркотизированных крыс

- Дворецкий Д.П. Вентиляция, кровообращение и газообмен в легких: Физиология дыхания. СПб.: Наука; 1994. 680.

- Montmerle S., Spaak J., Linnarson D. Lung function during and after prolonged head-down bed rest. J. Appl. Physiol. 2002; 92: 75-83.

- Soubiran C., Harant I., de Glisezinski I., Beauville M., Crampes F., Rivere D., Garrigues M. Cardiorespiratory changes during the onset of head-down tilt. Aviat Space Environ. Med. 1996; 67 (7): 648653.

- Wantier M., Estenne M., Verbanck S., Prisk G.K., Paiva M. Chest wall mechanics in sustained microgravity. J. Appl. Physiol. 1998; 84: 2060-2065.

- Thornton W., Moore T., Pool S. Fluid shifts in weightlessness. Aviat. Space Environ Med. 1987; 58 (9): 86-90.

- Григорьев А.И., Баранов В.М. Сердечно-сосудистая система человека в условиях космического полета. Вестник РАМН. 2003; 12: 41-45.

- Richter T., Bergmann R., Pietzsch J., Kozle I., Hofheinz F., Schiller E., Ragaller M., van den Hoff J. Effects of posture on regional pulmonary blood flow in rats as measured by PET. J. Appl. Physiol. 2010; 108 (2): 422-429.

- Verbanck S., Larsson H., Linnarsson D., Prisk G., West J., Paiva M. Pulmonary tissue volume, cardiac output, and diffusing capacity in sustained microgravity. J. Appl. Physiol. 1997; 83: 810-816.

- Miayshita M., Suzuki-Inatomi T., Hirai N. Respiratory control during postural changes in anesthetized cats. J. Vestib. Res. 2003; 13 (2-3): 57-64.

- Сафонов В.А., Ефимов В.Н., Чумаченко А.А. Нейрофизиология дыхания. М.: Медицина; 1980. 224.

- Бреслав И.С., Глебовский В.Д. Регуляция дыхания. Л.: Наука; 1981. 280.

- Донина Ж.А., Баранов В.М., Александрова Н.П., Ноздрачев А.Д. Дыхание и гемодинамика при моделировании физиологических эффектов невесомости. СПб.: Наука; 2013. 182.

- Бреслав И.С., Исаев Г.Г. Реакции кардиореспираторной системы на увеличенное сопротивление дыханию. Успехи физиологических наук. 1991; 22 (2): 3-18.