Роль международных санкций в трансформации российской промышленной экономики

Автор: Доценко И.С.

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Вопросы экономики и управления

Статья в выпуске: 2 (83), 2025 года.

Бесплатный доступ

Пандемия COVID-19, специальная военная операция на территории Украины, переустройство глобальных рынков и сфер экономического влияния и многие другие факторы в совокупности оказали на мировое сообщество значительное влияние. В связи с этим многие промышленные предприятия столкнулись с новыми возможностями и стратегическими альтернативами ведения бизнеса в условиях трансформирующейся рыночной среды и собственного стратегического конкурентного потенциала. Статья представляет собой исследование воздействия международных санкций на экономическую структуру России и меры, принимаемые для адаптации к изменяющимся условиям. Автор анализирует важные аспекты санкционной политики, включая ее историю и цели, а также оценивает ее воздействие на российскую промышленность и экономику в целом. В статье представлены результаты исследования, выявляющие ключевые моменты влияния санкций на различные отрасли промышленности, рассматриваются стратегии и меры, предпринимаемые российским правительством для смягчения негативных последствий санкций. Особое внимание уделяется двум ключевым аспектам трансформации российской экономики. Первый аспект касается цифровизации промышленного сектора. В исследовании освещается вклад цифровой трансформации в усовершенствование производственных процессов, повышение эффективности производства и укрепление позиций на глобальном рынке. Отдельное внимание уделяется прогрессу в сфере нового поколения ядерной энергетики в России. Работа затрагивает потенциал ядерной энергии как ключевого фактора для достижения энергетической независимости и улучшения конкурентоспособности страны. В центре обсуждения также находятся инновационные технологии и проекты, направленные на развитие замкнутых ядерных топливных циклов и расширение использования атомной энергии как безопасного и эффективного источника. Также обсуждаются перспективы развития российской экономики и ее роль на международной арене в условиях санкционной политики. В заключительной части представлены стратегические рекомендации по укреплению экономической устойчивости российского промышленного сектора в условиях международных ограничений.

Международные санкции, импортозамещение, санкционные ограничения, цифровизация, экономика России, геополитические события, российская промышленность, промышленные предприятия

Короткий адрес: https://sciup.org/14132720

IDR: 14132720 | УДК: 338.2 | DOI: 10.47629/2074-9201_2025_2_134_144

Текст научной статьи Роль международных санкций в трансформации российской промышленной экономики

С началом специальной военной операции (далее – СВО) на Украине международное сообщество, представленное преимущественно западными странами, реализовало серию санкционных инициатив, направленных на ограничение России в доступе к глобальной торговле и финансовым ресурсам. Меры включали блокировку финансовых резервов и наложение ограничений на ключевые отрасли экономики. Одним из существенных последствий стал массовый уход международных компаний из России, обусловивший необходимость переосмысления основных принципов промышленной политики и повышения зависимости от внутренних ресурсов.

Тем не менее, под заметным влиянием санкционного давления современная российская промышленная политика продемонстрировала устойчивость и способность к адаптации. Несмотря на предположения о возможности кардинального снижения промышленного и финансового потенциала, реальные результаты оказались менее однозначными. Современные исследования российских ученых, таких как Н.В. Батурова [1], Л.К. Матвеева [2], О.С. Сухарев [3], С.Н. Шаханов [4], подтверждают сложность и многогранность эффектов санкционного давления.

Работы ученых не только формируют теоретический фундамент для понимания экономического механизма санкций, но и подчеркивают нереализо-ванность ожидаемых геополитических целей. Практика показывает, что даже в условиях жестких экономических ограничений Россия способна решать экономические задачи, развивая промышленное производство. Подобные наблюдения ставят под сомнение эффективность санкций как инструмента для достижения политических целей. В данной статье предстоит рассмотрение анализ различных аспектов этого сложного и многогранного процесса.

Материалы и методы

В статье используются данные Федеральной службы государственной статистики РФ и научные публикации, затрагивающие данную проблематику. Статистические данные предоставляют информацию о ключевых экономических показателях, включая индикаторы промышленного производства, внешней торговли и финансовых потоков, которые были затронуты в результате введения международных санкций. Научные работы, включая труды Н.В. Батурова, Л.К. Матвеева, О.С. Сухарева, С.Н. Шаханова и других авторов, служат основой для формирования теоретического фундамента статьи и позволяют глубже понять механизмы и последствия санкционного давления. Методология исследования включает в себя анализ научной литературы, методы экономической статистики и рефлексию. Анализ научной литературы помогает систематизировать и оценить текущее состояние знаний по изучаемой проблеме. Методы экономической статистики применяются для обработки и анализа данных, позволяя оценить взаимосвязи между различными экономическими показателями и их изменениями в контексте санкций. Рефлексия играет ключевую роль в интерпретации данных, обеспечивая глубокое понимание причинно-следственных связей и текущих экономических тенденций. Вместе эти методы и материалы обеспечивают многогранное и всестороннее изучение влияния международных санкций на российскую экономику.

Результаты исследования

Научная цель проведенного исследования заключалась в анализе и понимании роли международных санкций в процессе трансформации российской промышленной экономики. Международные санкции оказали существенное воздействие на российскую промышленную экономику. Они создали серьезные вызовы и препятствия для ряда отраслей, особенно в области доступа к финансированию и импортных технологий. Россия предприняла активные шаги по преодолению негативных последствий санкций, в том числе путем развития отечественных аналогов импортных товаров и технологий. Промышленная политика России сосредоточивается на достижении технологического суверенитета и цифровой трансформации. Эти стратегические направления помогают укрепить экономическую устойчивость страны. Роль международных санкций в трансформации российской промышленной экономики является сложной и многогранной. Санкции стали драйвером для модернизации и развития отечественной промышленности, но также создали вызовы и неопределенности. Для обретения полного технологического суверенитета России важно продолжить работу по развитию промышленного сектора, снижению ставок Центрального Банка, инфраструктурному развитию и содействию инновационным исследованиям.

Обсуждение результатов

В 2022 году экономическая обстановка в России и мировом масштабе испытала ухудшение, обусловленное постоянным влиянием западных стран, при этом перспективы для скорейшего урегулирования ситуации отсутствуют. Отличие данной ситуации от предыдущих циклов экономического развития заключается в уникальности ее характера. Воздействие на экономику в большей степени оказывают неэкономические и субъективные факторы, влияние которых на финансовое благополучие оказывается отрицательным. Внешнее вмешательство, направленное на подрыв экономического стабильности России различными методами, включая военные действия, нарушение дипломатических и юридических норм, законов и соглашений, оказывает влияние на все аспекты социально-экономического развития страны.

Противореча существующим экономическим теориям и опыту, накопленному за многие годы, политики западных стран предпринимают шаги к усилению монополистических тенденций, как в роли потребителей, так и в качестве производителей. Примером является ситуация на рынке нефтепродуктов, где видны попытки создать искусственно монопсониче-ские условия через сговор, диктуя российским производителям фиксированные низкие цены. С другой стороны, наблюдается стремление к монополизации рынка через запрет на продажу в Россию новейших технологий и оборудования со стороны большинства стран. В этих обстоятельствах российское государство сталкивается с задачей поиска способов регулирования национальной экономики в условиях, где экономическая наука еще не предложила конкретных решений для противодействия таким масштабным внешним вмешательствам. Решения, принятые западными лидерами, нарушили действие международных экономических соглашений. В качестве аргументов приводилась необходимость защиты национальных интересов страны и возможные негативные последствия для национальной экономики [5, с. 101-102].

Американская позиция может быть основана на реальных фактах или нет, но важно отметить, что в международном праве нет четких правил, которые бы полностью разъясняли, как и когда можно применять «принцип защиты» в правовом смысле. Это означает, что международное право не предоставляет эффективных средств для борьбы с санкциями, которые распространяются за пределы собственной территории страны-инициатора. Одна из причин этого – в договоре о дружбе между США и Германией, заключенном в 1954 году, а также в правилах Всемирной торговой организации (далее – ВТО). США получили право самостоятельно решать, что является угрозой их национальной безопасности. В результате введения этих санкций и последовавших за ними взрывов, российская компания «Газпром» потеряла вложенные деньги в строительство газопровода «Северный поток - 2» и значительную долю своего рынка в Западной Европе [6].

Как видно из Таблицы 1, фактически по всем регионам России в последние годы имеет место снижение промышленного производства.

Таблица 1

Индексы промышленного производства по федеральным округам РФ за 2018–2022 годы (в % к соответствующему уровню предыдущего года)

|

Регион |

2018 год |

2019 год |

2020 год |

2021 год |

2022 год |

2022 год к 2018 году |

2022 год к 2021 году |

|

Центральный |

105,6 |

107,4 |

110,2 |

119,8 |

109,0 |

3,4 |

–10,8 |

|

Северо-Западный |

102,9 |

103,4 |

97,4 |

105,2 |

100,8 |

–2,1 |

–4,4 |

|

Южный |

106,8 |

103,2 |

98,5 |

104,2 |

105,3 |

–1,5 |

1,1 |

|

Северокавказский |

95,3 |

102,3 |

107,3 |

111,1 |

106,5 |

11,2 |

–4,6 |

|

Приволжский |

101,6 |

102,7 |

98,1 |

106,6 |

101,9 |

0,3 |

–4,7 |

|

Уральский |

104,4 |

106,4 |

97,7 |

104,5 |

100,0 |

–4,4 |

–4,5 |

|

Сибирский |

103,4 |

101,8 |

96,0 |

102,9 |

101,6 |

–1,8 |

–1,3 |

|

Дальневосточный |

105,4 |

106,6 |

96,0 |

103,2 |

96,5 |

–8,9 |

–6,7 |

|

Российская Федерация |

103,5 |

103,4 |

97,9 |

106,3 |

100,6 |

–2,9 |

–5,7 |

Источник: Промышленное производство // Росстат [Электронный ресурс]. URL: industrial (дата обращения: 02.12.2023)

В ряде регионов Центрального федерального округа России семь из восемнадцати областей показали рост индекса производственного потенциала (далее – ИПП), превысив отметку в 100 %. В столице наблюдался ежемесячный рост индекса, особенно в ведущих отраслях экономики. Однако производство автомобильной техники испытало существенное падение. Наибольшее снижение ИПП зафиксировано в Калужской области. Промышленность этого региона пострадала из-за приостановки работы части предприятий с иностранным капиталом; к примеру, объем производства комплектующих для автотранспорта в 2022 году сократился до одной трети от уровня 2021 года.

В рамках Северо-Западного федерального округа России увеличение индекса производственного потенциала наблюдалось в четырех из одиннадцати регионов, причем наибольший рост зафиксирован в Ненецком автономном округе, вероятно, благодаря увеличению объема нефтедобычи. В Калининградской области зафиксировано наибольшее снижение ИПП в округе, где индекс упал до 81,9 %. Здесь, аналогично Калужской области, падение производственных показателей связано с приостановкой работы ведущего автопроизводителя. Кроме того, в Калининградской области отмечается снижение производства в других секторах, включая мебельное, бумажное и текстильное производство.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах России в целом не произошло большого падения экономической активности, измеряемой ИПП, и большинство регионов показали положительные результаты. В некоторых регионах экономика стала разнообразнее, что помогло им справиться с ситуацией, в то время как меньший размер экономики других регионов сделал их менее уязвимыми к внешним санкциям, поскольку там меньше крупных предприятий с иностранными инвестициями или компаний, которые экспортируют товары за границу. В этих регионах сельское хозяйство играет б о льшую роль в экономике, чем промышленность, и влияет на развитие регионов.

Однако в некоторых местах, таких как Краснодарский край, Астраханская область и Крым, экономика показала снижение. В Астраханской области, где экономика сильно зависит от нефтегазовой про-мышленности,произошло уменьшение добычи нефти и газа. В Краснодарском крае сократилось производство в нефтеперерабатывающем секторе. Хотя пищевая промышленность в крае показала рост, это не смогло полностью компенсировать снижение в других сферах, и в итоге экономический индекс региона упал.

В Приволжском федеральном округе в течение рассматриваемого периода наблюдались умеренные экономические изменения. Из четырнадцати субъек- тов округа лишь у пяти ИПП показал рост, хотя и значительного общего снижения по округу замечено не было. Республика Татарстан выделилась как лидер роста с ИПП на уровне 107,8 %, в то время как наибольшее падение индекса произошло в Республике Марий Эл – до 86,2 %. Такое снижение связано с уменьшением объемов пищевого производства, которое составляет примерно треть обрабатывающей промышленности региона, а также с отрицательной динамикой в других экономических отраслях региона.

В Дальневосточном федеральном округе особенно заметное снижение ИПП зафиксировано в Сахалинской области – до 75,4 %. Это снижениеобуслов-лено падением добычи нефти примерно на половину и уменьшением добычи газа на 14 %. Тем не менее, объем продукции в добывающей промышленности региона увеличился, что, по всей видимости, связано с высокими ценами на углеводороды. Только у четырех из одиннадцати субъектов федерального округа ИПП с января по октябрь оказался выше 100 %.

В Уральском федеральном округе только два из шести субъектов показали положительную динамику ИПП. Это Курганская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, где индекс достиг 103,5 %, что было обусловлено увеличением добычи нефти. В Ямало-Ненецком автономном округе индекс немного снизился, опустившись до 99,9 % в основном из-за уменьшения объема добычи газа за девять месяцев до 86,7 % от уровня, зарегистрированного за аналогичный период предыдущего года.

В рамках Сибирского федерального округа из десяти его составляющих регионов шесть показали положительные результаты по ИПП. Однако в Кемеровской области и Республике Хакасия наблюдалось падение этого индекса, что было связано с введением санкций на российский уголь. В Свердловской области также произошло небольшое снижение ИПП в сфере металлургии, где индекс упал до 99,4 %.

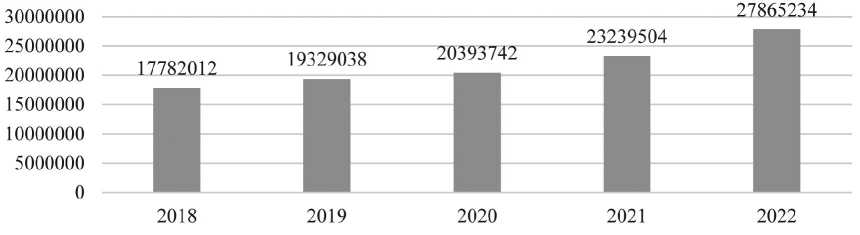

В 2022 году общий объем инвестиций в основной капитал в России достиг 27,87 трлн руб. По сравнению с 2021 годом наблюдалось повышение темпов роста в номинальных ценах и замедление роста, если учитывать сопоставимые цены. В реальном выражении рост инвестиций в 2022 году составил 19,9 %, в то время как в 2021 году этот показатель был на уровне 14 %. Однако, если учитывать сопоставимые цены, то в 2022 году прирост инвестиций составил 4,6 %, в то время как в предыдущем году он был значительно выше – 8,6 % (см. Рисунок).

В 2022 году в России было создано семь новых особых экономических зон (далее – ОЭЗ). На старте 2023 года состоялось подписание соглашения о создании первой ОЭЗ промышленно-производственного типа под названием «Нягань», расположенной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Площадь

Рисунок. Инвестиции в основной капитал по РФ за 2018–2022 годы, млн руб.

Источник: Инвестиции в нефинансовые активы // Росстат [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.

этой ОЭЗ составляет 273 га. Объем инвестиций от ключевых резидентов предполагается на уровне около 25 млрд руб. В рамках этой экономической зоны планируется создать 800 новых рабочих мест. Одним из важных проектов зоны является инициатива по производству биопротеина. Кроме того, планируется реализация двух проектов в области деревообработки, один из которых направлен на производство до 7 млн ед. мебели ежегодно для внутреннего рынка. Среди других проектов ОЭЗ – создание центра обработки данных и производство полимерных труб.

По состоянию на середину апреля 2023 года в России действовало 50ОЭЗ. Они охватывали различные сектора экономики: 31 зона ориентирована на промышленное производство, 7 – на техническое развитие, 10 – на туризм и отдых, а также 2 специализированные портовые зоны. Создание этих ОЭЗ стало ключевым фактором привлечения внутренних и международных инвестиций.

В этих ОЭЗ зарегистрировано 1 019 предприятий, представляющих широкий спектр отраслей.

Среди них более 130 компаний, созданных с участием иностранного капитала из 42 стран, что свидетельствует о большом международном интересе к сотрудничеству в российских секторах экономики.

Результативность деятельности ОЭЗ за последние 17 лет подтверждается значительным объемом привлеченных инвестиций, который составил более 1,78 трлн руб., из них более 822 млрд руб. составляют фактические инвестиции, что свидетельствует о твердой приверженности развитию этих зон.

За период с 2018 по 2022 год доля инвестиций, направляемых на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме инвестиций в основной капитал в Российской Федерации уменьшилась на 1,8 %. Это снижение произошло из-за падения указанного показателя в таких федеральных округах, как Центральный, Северо-Кавказский, Приволжский и Сибирский. В то же время в других регионах страны наблюдается положительная динамика роста инвестиций, направленных на обновление и улучшение существующих активов (см. Таблицу 2).

Таблица 2

Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объемеинвестиций в основной капитал по субъектам РФ за 2018–2022 годы, %

|

Регион |

2018 год |

2019 год |

2020 год |

2021 год |

2022 год |

2022 год к 2018 году |

2022 год к 2021 году |

|

Центральный |

16,7 |

15,0 |

15,1 |

11,9 |

10,0 |

–6,7 |

–1,8 |

|

Северо-Западный |

14,7 |

15,8 |

16,3 |

16,4 |

15,5 |

0,8 |

–0,8 |

|

Южный |

16,1 |

17,0 |

17,2 |

18,8 |

16,8 |

0,7 |

–2,1 |

|

Северокавказский |

18,3 |

19,5 |

23,4 |

20,8 |

17,3 |

–1,0 |

–3,5 |

|

Приволжский |

20,6 |

19,0 |

19,5 |

20,8 |

20,2 |

–0,4 |

–0,6 |

|

Уральский |

11,1 |

11,6 |

12,9 |

12,9 |

13,8 |

2,7 |

0,9 |

|

Сибирский |

19,2 |

15,4 |

17,2 |

14,7 |

12,5 |

-6,7 |

–2,1 |

|

Дальневосточный |

11,5 |

9,6 |

13,2 |

13,3 |

14,5 |

3,0 |

1,2 |

|

Российская Федерация |

15,5 |

14,7 |

15,7 |

14,6 |

13,7 |

–1,8 |

–0,9 |

Источник: Технологическое развитие отраслей экономики // Росстат [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.

В 2022 году стало заметным, что, несмотря на снижение экспорта российской нефти в июне на 250 тыс. баррелей, доходы от продажи увеличились до 20 млрд долл. США. Это увеличение выручки можно объяснить высокими мировыми ценами на нефть. Что касается бюджетной сферы, то она также показывает признаки стабильности: на начало июля 2023 года федеральный бюджет РФ был выполнен с профицитом в 23,5 млрд долл. Однако стоит отметить, что б о льшая часть этого профицита была сформирована в первом квартале года, поскольку в период с апреля по июнь доходы и расходы практически сравнялись.

Доходы России, не связанные с нефтью и газом, снижались, и ее зависимость от продаж углеводородов увеличилась до 50 % от общего объема бюджетных поступлений. В предыдущие годы этот показатель в среднем составлял 32 %. Это указывает на возросшую уязвимость бюджета РФ, особенно в условиях, когда доходы от нефти и газа продолжают снижаться. Например, в июле доходы от продажи нефти и газа оказались на 22,5 % ниже, чем в том же месяце 2021 года [7].

Ситуация на рынке труда в России осложнилась из-за массового ухода иностранных компаний и косвенного влияния санкций. Официальный уровень безработицы в стране в мае и июне достиг 3,9 %, и, согласно прогнозам экспертов, к концу года этот показатель может возрасти еще на 1,5 %. Кроме того, доходы граждан снизились: реальная зарплата в мае упала на 6,1 % по сравнению с предыдущим годом. Это снижение доходов усугубляется высокой инфляцией, которая в июне составила 6,9 % в годовом выражении.

Более половины российских международных резервов, примерно 300 млрд долл., были заморожены и стали недоступны для использования в целях смягчения последствий санкций. За первые пять месяцев 2023 года общий объем резервов уменьшился с исторически высокой отметки в 643,2 млрд долл. до 572,1 млрд долл. к концу июля. Тем не менее, оставшихся резервов должно быть достаточно для противодействия западным санкциям в течение 2023 и 2024 годов. Ожидается, что в последующие годы экономический рост позволит вновь пополнить бюджет и увеличить размер резервов.

Таким образом, анализ показывает, что серьезные экономические последствия от санкций были заметны лишь в одной конкретной ситуации. Во всех остальных случаях воздействие санкций либо не имело заметного эффекта, либо его влияние было незначительным.

В России наметился новый этап понимания концепции устойчивого развития, при котором акцент смещается на обеспечение экономической стабильности и безопасности в энергетической, эколо- гической и технологической сфере. Становятся актуальными уникальные российские методы управления устойчивым развитием, основанные на глубоком научном изучении взаимосвязей в системе «природа – общество – технологии – человек». В академической среде появляются исследования, ориентированные на биомиметические технологии и устойчивость в социально-экономическом и экологическом контекстах, а также в области системного энергетического анализа и применения энергетических метрик [8].

Стратегическое планирование в России ориентировано на стимулирование роста национальной экономики, улучшение ее конкурентных позиций и обеспечение устойчивого развития. В контексте сфер экономики, отраслевые стратегии, являясь ключевыми документами в системе стратегического планирования, устанавливают цели и задачи для развития определенных секторов, а также разрабатывают подходы к их достижению. В свою очередь, программы предусматривают специфические методы и инструменты для решения поставленных задач в рамках данных отраслей.

В контексте государственной политики по развитию промышленных технологий в России важно выделить ряд ключевых стратегических документов, определяющих правовые рамки для управления этой сферой:

• «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации»; • государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»; • государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»; • государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Е.С. Колоярцева подчеркивает, что разделение промышленнойсферы народногохозяйства на разнообразные виды, такие как авиационная, электронная, химическая, металлургическая, пищевая, легкая промышленность и многие другие, является характерной чертой. Важно отметить, что перечень стратегических документов, представленных выше, не охватывает всего многообразия аспектов развития промышленных технологий. Государственные органы могли бы разрабатывать и принимать отдельные стратегии и государственные программы, которые учитывают уникальные особенности каждой конкретной отрасли промышленности, что позволит более детально настраивать подходы к развитию и инновациям, способствуя эффективному развитию каждой сферы промышленности [9].

Сегодняшний этап развития промышленных технологий имеет двоякую природу: с одной стороны, многочисленные государственные программы, формирование кластеров внутри России, развитие инновационных центров, создание наукоградов и технологических площадок нацелены на стимулирование технологического прогресса и внедрение передовых методов производства; с другой – всё еще сохраняется высокая зависимость российской промышленности от зарубежных передовых технологий.

С 15 апреля 2014 года начала действовать Программа по содействию замещению импортных товаров во всех секторах промышленности, рассчитанная до 2024 года. Государство вложило значительные финансовые ресурсы в эту программу. Например, только в 2021 году было выделено около 330 млрд руб. Благодаря поддержке государства, процесс импорто-замещения в России приносит результаты. На данный момент уже завершено более 1500 проектов по замещению импортных товаров. Приведем лишь несколько примеров: начато производство специальной медицинской обуви для медработников с полным циклом; отечественные аналоги успешно заменили импортные конструкционные пластмассы; создано производство сверхвысокочастотных переключателей для искусственных спутников Земли; компоненты для российского авиационного двигателя ПД-14 производятся на Пермском машиностроительном заводе [10].

Одним из приоритетных направлений в условиях санкций является развитие отечественного программного обеспечения. На данный момент существует потребность в создании почти 400 различных видов программного обеспечения. Более 80 % из них уже имеют отечественные аналоги, однако более половины из этих аналогов требуют доработки и усовершенствования.

Примеры успешного создания отечественного оборудования в кратчайшие сроки можно привести из различных отраслей. Например, автомобилестроительное предприятие «КАМАЗ» столкнулось с необходимостью заменить около 250 комплектующих после ухода европейского партнера. В течение месяца была осуществлена локализация около 220 комплектующих, а оставшиеся 30 были заменены другими поставщиками. На данный момент завод успешно функционирует и производит грузовики нового поколения без участия западных партнеров [11].

В России наблюдается смещение акцентов экономической стратегии с проведения рыночной промышленной политики на обеспечение технологического суверенитета страны. Правительство Российской Федерации ставит перед собой задачи по урегулированию накопившихся противоречий в промышленных отраслях и предотвращению снижения промышленного производства, вызванного сокращением экспорта и закрытием западных рынков [12, с. 120].

Правительство Российской Федерации ставит приоритетом своей экономической стратегии обеспечение доступности жизненно важных компонен- тов для ведущих отраслей промышленности страны. Для достижения этой цели устанавливаются новые партнерские отношения и оказывается поддержка российским торговым представительствам за рубежом. В ходе реализации этой стратегии разрабатывается механизм долгосрочного кредитного финансирования крупных проектов под поручительство государства. Цель этих проектов заключается в стимулировании промышленных инвестиций и обеспечении спроса на российскую промышленную продукцию.

Государство активно инициирует значимые инфраструктурные проекты и создает стабильный спрос на отечественную продукцию. Такие меры способствуют переходу российской промышленности наавтоном-ное функционирование и снижению зависимости российского рынка от импорта. Подобный подход не только поддерживает отечественную промышленность, но и укрепляет самодостаточность России в важнейших промышленных отраслях, способствуя повышению устойчивости и самодостаточности экономики.

Также Правительство Российской Федерации определило ключевые стратегические направления в промышленной политике, которые направлены на использование промышленных отраслей для достижения различных целей в рамках социально-экономической политики государства. Указанные направления включают обеспечение энергетической безопасности, национальной безопасности и продовольственной безопасности страны, а также развитие экономических и транспортных связей, которые играют важную роль в развитии регионов.

Производство продукции черной металлургии будет увеличиваться благодаря восстановлению инфраструктуры присоединенных республик – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул необходимость усовершенствования условий работы промышленных кластеров в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского экономического форума 17 июня 2022 года.

Реализуемый Госкорпорацией «Росатом» проект «Прорыв» нацелен на достижение нового качества ядерной энергетики, разработку, создание и промышленную реализацию замкнутого ядерного топливного цикла на базе реакторов на быстрых нейтронах, развивающих крупномасштабную ядерную энергетику. В планах – полномасштабное развертывание и строительство промышленных энергетических комплексов к 2030 году. Реализация этого проекта позволит России занять лидирующие позиции в мире в области атомной энергетики.

Разрабатываемая технология предполагает создание ядерно-энергетических комплексов, включающих в себя атомные электростанции и производственные площадки по переработке и рефабри- кации ядерного топлива. Данный подход направлен на обеспечение полного цикла использования топлива. В настоящее время ведутся работы по созданию опытно-промышленных производств, использующих технологии смешанного нитридного топлива. В этом виде топлива сочетаются энергетический плутоний и обедненный уран, основанные на процессе синтеза карбидов.

Реализация планов по промышленной эксплуатации и строительству промышленных энергетических комплексов должна завершиться к 2030 году, что выведет Россию на лидирующие позиции в мировой атомной энергетике. Российский энергетический сектор претерпит качественные изменения и станет современным, высокотехнологичным, эффективным, устойчиво развивающимся комплексом, важнейшей составляющей которого будет не столько природноресурсный, сколько человеческий и инновационный потенциал.

Внедрение ядерной энергетики нового поколения в России способно произвести революцию в традиционном топливно-энергетическом комплексе страны. К 2100 году этот экономически эффективный и доступный вид энергии сможет кардинально изменить промышленный сектор и всю экономику России. Благодаря этим достижениям Россия может занять место ведущего поставщика данного новаторского энергоносителя на мировой арене, что обозначит серьезные изменения в динамике международных энергетических рынков и выдвинет Россию на передовые позиции в области инноваций в сфере атомной энергетики.

В настоящее время Китай также ведет аналогичные исследования. Однако роль первопроходца и передовые технологии России в этой области ставят ее в авангард этой энергетической революции. Благодаря таким проектам, как Тяньваньская АЭС, Китай и Россия достигли совместной разработки в области энергетических проектов. Китай приветствует российские инвестиции и открывает свой рынок для России, что предоставит больше возможностей для российских компаний, в том числе для компаний, работающих в сфере ядерной энергетики [13].

По прогнозам, к 2025 году российская экономика восстановит темпы роста инвестиций в основной капитал благодаря комплексу системных мер, направленных на структурные изменения и технологическую модернизацию в ключевых отраслях. Достижение этой цели зависит от нескольких факторов, которые отражены в Таблице 3.

Определяющей чертой цифровизации в промышленном секторе является возможность быстрой и гибкой реструктуризации и модернизации систем управления производственными процессами предприятий. Такая перестройка достигается за счет ис- пользования передовых цифровых технологий. Благодаря таким передовым технологиям реализуются стратегии повышения производительности труда на отдельных предприятиях, что в конечном итоге способствует росту валового внутреннего продукта и общему процветанию страны на национальном уровне.

В период с 2023 по 2025 год движущей силой экономического роста будут секторы, способные поддерживать инвестиционно ориентированную модель развития. Ключевыми секторами, способствующими такому росту, станут обрабатывающая промышленность, IT-технологии, строительство и транспорт, а также наука. Ожидается, что именно эти сектора будут использовать цифровые преобразования для повышения эффективности, инноваций и производительности.

В области социальных отношений значительное влияние на экономический рост окажут здравоохранение и образование. Развивая эти отрасли, правительство не только повышает качество жизни, но и способствует формированию более образованной и здоровой трудовой силы, что необходимо для устойчивого развития экономики и государства. Синергетический эффект этих секторов, подкрепленный цифровыми инновациями и инвестициями,способен определить экономическую траекторию России в ближайшие годы [15].

Выводы

Промышленная экономика России ощутила значительные последствия международных санкций, что привело к сокращению доступа к мировым рынкам и технологиям и поставило перед различными отраслями сложные задачи. В качестве ответной меры российское правительство приступило к реализации стратегии, направленной на импортозамещение и стимулирование роста отечественных технологий, а также на поиск альтернативных рыночных возможностей. Стратегический сдвиг в промышленной политике России сместил акцент на развитие ключевых секторов, включая производство стали, атомную энергетику, IT, строительство, транспорт, здравоохранение и образование. В связи с экономическими санкциями и продолжающимися преобразованиями приоритет этих областей возрос, что свидетельствует о смещении акцента в сторону секторов, способствующих технологической самодостаточности и устойчивому экономическому развитию. Уделяя особое внимание цифровой трансформации и развитию ядерной энергетики, Россия намерена обеспечить технологический суверенитет и укрепить свою экономическую устойчивость. Дальнейший рост российской экономики зависит от эффективной реализации инициатив по импортозамещению, развития новых технологических достижений и экспорта высококачественной продукции. Необходимы дальнейшие исследования

Таблица 3

Стратегические направления технологического прогресса в России

|

Фактор |

Описание |

Вызовы |

Ожидаемые выгоды |

|

Фокус на технологической самодостаточности |

Уменьшение зависимости от иностранных технологий, укрепление отечественного технологического сектора |

Технологическое отставание, необходимость значительных инвестиций |

Укрепление национальной безопасности, экономической устойчивости |

|

Ускорение внедрения цифровых технологий |

Внедрение цифровых технологий для повышения эффективности, производительности и инновационности |

Высокие затраты на внедрение, сопротивление изменениям в организациях |

Улучшение конкурентоспособности предприятий, повышение качества продукции |

|

Стимулирование развития внутренних производственных сетей |

Развитие внутренних производственных сетей для создания устойчивой и самодостаточной экономики |

Зависимость от внешних рынков, сложность в создании эффективных сетей |

Снижение зависимости от импорта, увеличение внутреннего производства |

|

Адаптация рабочей силы |

Программы переподготовки и повышения квалификации, быстрая адаптация рынка труда к новым требованиям |

Нехватка квалифицированных кадров, сопротивление изменениям в рабочей силе |

Большая гибкость и адаптивность рынка труда, повышение квалификации работников |

|

Поощрение инноваций в различных отраслях |

Содействие инновациям для экономического роста, конкурентных преимуществ и адаптации к глобальным тенденциям |

Риск недостаточного финансирования, сложности в коммерциализации инноваций |

Развитие научно-технической базы, новые возможности для экономического роста |

Источник: [14]

и анализ мер для выработки эффективных антисанк- лабить пагубное воздействие санкций на российскую ционных стратегий и разработки мер, способных ос- экономику.