Роль миграции в демографическом развитии Беларуси и ее регионов

Автор: Артюхин Михаил Иванович, Пушкевич Сергей Александрович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Миграция населения

Статья в выпуске: 2 (64), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается роль внешней и внутренней миграции населения в стабилизации демографической ситуации в Беларуси и ее регионов. Показано, что в последнее десятилетие для республики в целом наблюдается положительная демографическая динамика. Однако для большинства регионов Беларуси характерны естественная убыль населения и отрицательное миграционное сальдо. Особенно это касается малых городов и сельских населенных пунктов. Сделан вывод о том, что депопуляция в Беларуси, несмотря на положительные тенденции демографического развития последнего десятилетия, будет носить долговременный характер, так как обусловлена кардинальными изменениями параметров воспроизводства населения.

Депопуляция, демографический потенциал, демографическая безопасность, депрессивные регионы, внутренняя и внешняя миграция населения

Короткий адрес: https://sciup.org/14347507

IDR: 14347507

Текст научной статьи Роль миграции в демографическом развитии Беларуси и ее регионов

Д емографическое развитие Беларуси характеризуется рядом тенденций, свойственных странам с низкими показателями естественного воспроизводства и отражающих особенности второго и третьего демографического перехода. Негативные тенденции в демографическом развитии страны отмечаются давно. Беларусь не воспроизводит своего населения уже более 25 лет, начиная с 1978 г., когда коэффициент воспроизводства населения стал ниже минимума, необходимого для простого воспроизводства.

Однако, благодаря благоприятной половозрастной структуре населения, вплоть до начала 1990-х гг. численность населения республики постоянно росла. И только в 1994 г. Беларусь вступила в качественно новый этап своего демографического развития — депопуляцию, которая носит долговременный и устойчивый характер.

В целях противостояния депопуляции в начале 90-х годов прошлого века в Беларуси была сформирована система органов государственной власти и управления, на которые возлагалась ответственность за мониторинг и прогноз демографической ситуации, за разработку и реализацию комплекса необходимых мер по ее изменению. Важным этапом в развитии государственной парадигмы демографической политики стало принятие в 2002 г. Закона РБ «О демографической безопасности Республики Беларусь», определившего правовые и организационные основы обеспечения демографической безопасности и поставившего задачу создания социально-экономических условий, достаточных для предупреждения и нейтрализации демографических угроз и формирования оптимального типа воспроизводства населения.

Одновременно был создан Национальный комитет по народонаселению, являющийся постоянно действующим органом при Совете Министров Республики Беларусь по проблемам государственной политики в сфере народонаселения, который осуществляет координацию полити- ки в области демографической безопасности и выработку согласованных действий, направленных на обеспечение выполнения положений Закона о демографической безопасности РБ.

С 2007 г. в Беларуси реализуется масштабная Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь, которая стала составной частью программ социально-экономического развития республики на среднесрочную перспективу. Ее основные задачи — повышение качества жизни семей с детьми, улучшение репродуктивного здоровья населения, охрана здоровья матери и ребенка, снижение заболеваемости и смертности населения, оптимизация внутренних и внешних миграционных потоков с учетом национальных демографических интересов.

В результате предпринятых мер в демографическом развитии Беларуси в последнее десятилетие отмечается ряд позитивных изменений. Достигнута относительная стабилизация численности населения за счет роста рождаемости и снижения смертности населения, прежде всего в трудоспособном возрасте, и повышения общего уровня здоровья населения. Рост рождаемости в 2002-2013 гг. обусловлен взаимодействием двух основных факторов: демографическим (вступление в репродуктивный возраст многочисленного поколения женщин, родившихся в конце 80-х гг. прошлого века) и социально-экономическим (реализация комплекса мер в рамках государственных программ, направленных на демографическое развитие).

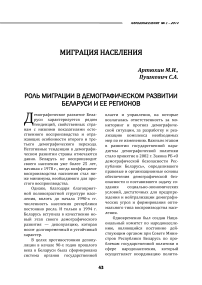

В результате, за период 20022013 гг. естественная убыль населения снизилась практически в восемь раз — с 57,9 тыс. до 7,4 тыс. человек. Следует отметить, что 2013 г. стал переломным для демографического развития Беларуси. В этом году родились 118,0 тыс. человек. Это максимальное количество рождений за последние два десятилетия. И одновременно почти в два раза выросло положительное сальдо внешней миграции населения — с 5,6 тыс. в 2002 г. до 11,6 тыс. человек в 2013 г. Уровень достигнутых демографических показателей оказался достаточен для стабилизации численности населения страны.

И даже более — в 2013 г. впервые за последние двадцать лет положительное миграционное сальдо полностью возместило естественную убыль и обеспечило прирост численности населения Беларуси на 4,2 тыс. человек (рис. 1).

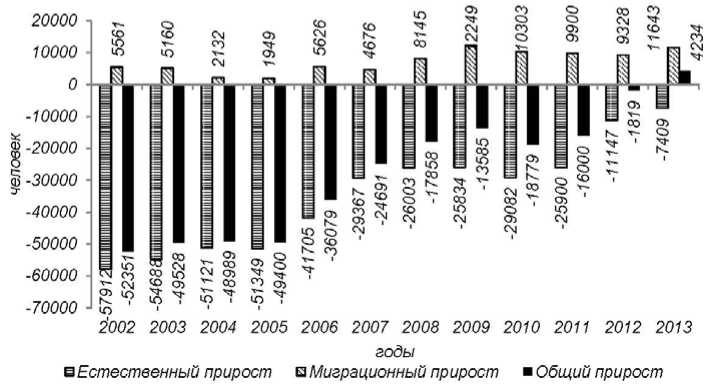

Следует отметить большую роль внешней миграции в стабилизации численности населения и замедлении темпов депопуляции. В период с 2002 по 2013 годы наблюдается положительное сальдо внешней миграции населения. Так, если в 2002 г. из республики выехало 13,4 тыс. человек, то в 2013 г. — 7,8 тыс. человек. И наоборот, численность прибывших мигрантов постоянно увеличивается. В 2002 г. численность прибывших мигрантов составила 18,9 тыс., а в 2013 г. — 19,4 тыс. человек. За 20022013 гг. суммарное положительное сальдо миграции населения Республики Беларусь составило 86,7 тыс. человек (рис. 2).

Рис. 1. Динамика естественного и миграционного прироста населения Республики Беларусь за период 2002-2013 гг. [ 2-6]

Рис. 2. Потоки внешней миграции населения в Республике Беларусь в 2002-2013 годы [2-6]

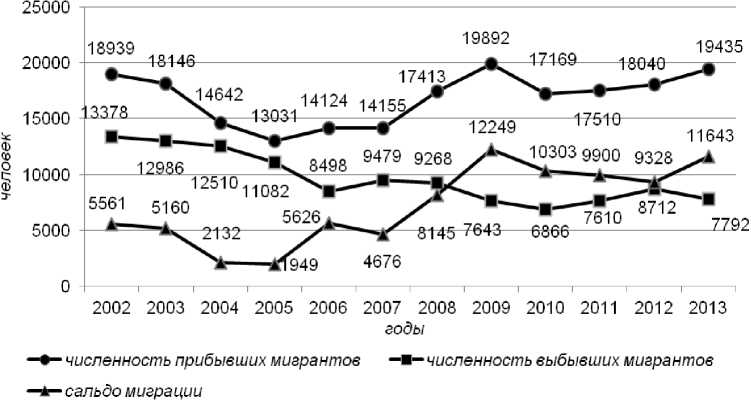

Положительное сальдо внешней миграции позволило в значительной мере компенсировать естественную убыль населения. Так, в 2005 г. уровень компенсации естественной убы- ли населения за счет положительного сальдо внешней миграции составил 3,7%, в 2008 г. — 31,2%, в 2011 г. — 38,5%, в 2012 г. — 83,7%, в 2013 г. — 157,2%. (рис. 3).

Рис. 3. Динамика уровня компенсации убыли населения Беларуси за счет внешней миграции населения в 2002-2013 гг. [2-6]

За прошедшие двадцать лет положительная динамика внешней миграции населения сыграла в целом позитивную роль в демографическом развитии страны. Так, естественная убыль населения за период 19942013 гг. составила 787,9 тыс. человек. Если бы не положительное сальдо миграции, то население к 2014 г. сократилось бы до 9286,0 тыс. человек, или на 14,9% по сравнению с периодом начала депопуляции в 1994 году. Фактически численность населения на 1 января 2014 г. составила 9468,1 тыс. человек благодаря положительному влиянию миграции.

Вместе с тем, демографическая ситуация Беларуси, несмотря на положительные моменты последнего десятилетия, остается сложной и неоднозначной. Отличительной ее чертой является территориальная дифференциация, которая проявляется на уровне регионов и особенно сельских районов. Демографы отмечают, что динамика естественного движения сельского населения республики последних десятилетий носит характер продолжающего тренда второй половины 1970-х годов, когда в сельской местности впервые в условиях мирного времени и на двадцать лет раньше, чем в городах, смертность превысила рождаемость, и началась естественная убыль населения [1. С. 29].

В городах наблюдается ежегодный рост численности и естественный прирост населения. Наоборот, для села характерны устойчивая тенденция уменьшения численности и естественная убыль населения. Так, если численность горожан за период 2002-2013 гг. увеличилась на 238,0 тыс. человек (c 6982,9 тыс. до 7220,9 тыс.) и составила 7274,8 тыс. человек, то численность сельского населения сократилась на 674,6 тыс. человек (на 23,1%) и составила на 1 января 2014 г. 2193,4 тыс. человек (табл.1).

Сокращение численности сельского населения в определяющей мере вызвано миграционными процессами. На протяжении последних десятилетий, за исключением кратковременных периодов, в сельских районах Беларуси наблюдалась миграционная убыль. Так, за период 19992013 гг. отрицательные значения коэффициента нетто-миграции сельского населения в целом по стране выросли в 1,5 раза (с -6,4‰ в 1999 г.

до -9,6‰ в 2013 г.), причем наиболь- (в 3,3 раза) и Могилевской (в 2,9 раз) ший рост наблюдался в Гомельской областях (табл. 2).

Таблица 1

Динамика численности городского и сельского населения Республики Беларусь в 2002-2013 годах

|

Год |

Численность населения на начало года, тыс. человек |

Год |

Численность населения на начало года, тыс. человек |

||||

|

Всего |

Город |

Село |

Всего |

Город |

Село |

||

|

2002 |

9900,4 |

6982,9 |

2917,5 |

2008 |

9542,4 |

6989,2 |

2553,2 |

|

2003 |

9830,7 |

6973,5 |

2857,2 |

2009 |

9513,6 |

7027,1 |

2486,5 |

|

2004 |

9762,8 |

6968,0 |

2794,8 |

2010 |

9500,0 |

7077,1 |

2422,9 |

|

2005 |

9697,5 |

6965,4 |

2732,1 |

2011 |

9481,2 |

7122,4 |

2358,8 |

|

2006 |

9630,4 |

6956,7 |

2673,7 |

2012 |

9465,2 |

7175,0 |

2290,2 |

|

2007 |

9579,5 |

6963,9 |

2615,6 |

2013 |

9463,8 |

7220,9 |

2242,9 |

Источник: [ 7].

Таблица 2

Динамика показателя нетто-миграции сельского населения

Республики Беларусь 1999-2013 годах

|

Показатель |

Области |

Республика Беларусь |

|||||

|

Брестская |

Витебская |

Гомельская |

Гродненская |

Минская |

Могилевская |

||

|

Коэффициент нетто-миграции, ‰, 1999 г. |

-5,1 |

-8,2 |

-5,3 |

-6,0 |

-6,5 |

-7,0 |

-6,4 |

|

Коэффициент нетто-миграции, ‰, 2013 г. |

-10,4 |

-11,9 |

-17,7 |

-13,0 |

2,3 |

-20,0 |

-9,6 |

|

Индекс коэффициента нетто-миграции, раз |

2,0 |

1,5 |

3,3 |

2,2 |

-0,4 |

2,9 |

1,5 |

Источник: [1, 4].

Положительное сальдо миграции населения в 2013 г. имели только г. Минск (15332 человек) и Минская область (3138 человек). Именно в этих регионах и наблюдался в 2013 г. прирост населения. Что же касается других регионов, то они в 2013 г., как и предыдущие годы, имели убыль населения и отрицательное миграционное сальдо.

Миграция населения из сельской местности в областные центры и в столицу за последние два десятилетия приводит к тому, что село постепенно теряет свой демовоспроизводственный потенциал. Во многом это связано с потерей оптимальной по- ловозрастной структуры сельского населения. Следует отметить, что дисбаланс в распределении полов возникает из-за масштабной миграции женщин, преимущественно в возрасте 14-30 лет. Миграция молодых женщин из сельской местности характерна для всех регионов Беларуси. В наибольшей мере она наблюдается в Гомельской области, где численность мигрантов-женщин в 3 раза превышает численность мигрантов-мужчин (сальдо миграции молодых женщин — 1449 человек, молодых мужчин — 427 человек) (табл. 3).

Таблица 3

Миграционный прирост населенияв в регионах Беларуси в 2013 г. по возрастной группе14-30 лет

|

Регион |

Численность молодежи 14-30 лет, человек |

||

|

Всего мужчины и женщины |

Мужчины |

Женщины |

|

|

Брестская область |

-2524 |

-1033 |

-1491 |

|

Витебская область |

-1014 |

-556 |

-458 |

|

Гомельская область |

-1876 |

-427 |

-1449 |

|

Гродненская область |

-1886 |

-988 |

-898 |

|

г. Минск |

13143 |

5732 |

7411 |

|

Минская область |

-1436 |

-543 |

-893 |

|

Могилевская область |

-1561 |

-467 |

-1094 |

Источник: [4].

Масштабная миграция молодых женщин из сельской местности вызвана целым комплексом неблагоприятных социально–экономических и демографических факторов, прежде всего, это ограничения в возможности трудоустройства. В результате на селе среди молодежи нарушается оптимальное соотношение полов и брачная структура. Все это препятствует нормальному формированию молодых семей и отрицательно сказывается на воспроизводстве сельского населения.

В контексте сказанного становится очевидным, что сложившаяся демографическая ситуация в сельской местности требует принятия мер для оптимизации возрастной и половой структуры сельского населения и сокращения масштабов перемещений из сельской местности в города республики. Как показывает опыт, улучшение демографической структуры населения в сельской местности возможно при условии повышения уровня и качества жизни, принятия государственных мер по содействию занятости, устранению диспропорций в оплате труда и создания современной социальной инфраструктуры села. Большую роль в улучшение демографической ситуации играют ре- гиональные власти, которые должны проводить активную социальнодемографическую политику, направленную на создание предпосылок для роста рождаемости, сокращения смертности, привлечения в село молодежи, а также принять меры по оптимизации миграционных процессов с учетом стратегических задач социально-экономического развития регионов.

В настоящее время в Беларуси стоит задача формирования активной миграционной политики, разработки новых подходов и механизмов регулирования миграционных процессов. До 2011 г. в стране разрабатывались и осуществлялись полноценные государственные миграционные программы.

Сегодня государственная миграционная программа «спрятана» в Национальной программе демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 гг. в виде подпрограммы «Внешняя миграция в интересах развития Республики Беларусь».

По своей структуре эта подпрограмма охватывает только некоторые аспекты регулирования миграционных процессов и не может служить основой национальной страте- гии государственной миграционной политики, отвечающей долгосрочным целям социально-экономического и демографического развития Беларуси. В связи с этим представляется целесообразным поставить вопрос о возвращении к практике формирования и реализации масштабной государственной миграционной программы. Не менее актуальной для Беларуси является задача разработки концептуальной основы совершенствования государственной миграционной политики. В 2012 г. в России принята Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г., в которой сформулированы содержание, принципы и основные направления деятельности Российской Федерации в сфере миграции. В Беларуси подобный документ отсутствует, и это во многом затрудняет формирование эффективной, рассчитанной на перспективу миграционной политики, которая должна стать важным инструментом общей государственной демографической и социальной политики.