Роль моделирования при решении задач нефтегазовой геологии

Автор: Дорошенко Н.Н., Заворин С.Н.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4-1 (23), 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена моделированию в нефтяной геологии. В настоящее время это один из основных методов решения прикладных задач, который набирает популярность и постоянно совершенствуется. В статье представлен пример моделирования, который отражает, как при помощи грамотно построенных моделей возможно представить точный подсчет ресурсов и запасов углеводородов, которые в свою очередь повлекут за собой снижение затрат на их разработку.

Моделирование, построение, подсчет запасов нефти, инвестиции, проект

Короткий адрес: https://sciup.org/140119133

IDR: 140119133

Текст научной статьи Роль моделирования при решении задач нефтегазовой геологии

Моделирование - это исследование объектов познания на их моделях, построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений, интересующих исследователя. Перед реализацией каждого технического или организационного проекта проводится моделирование для каждой системы [1]. Свое применение моделирование нашло и в нефтяной геологии. В настоящее время это один из основных методов решения прикладных задач, который набирает популярность и постоянно совершенствуется.

В базах и банках данных нефтегазовых компаний находится огромное количество пространственно распределенной геологической информации. При поисках, разведке и доразведке месторождений УВ (углеводородов) данные, получаемые при моделировании, составляют основу интерпретационных работ и дальнейших структурных построений. Например, чтобы иметь представление о распределении коллекторских свойств пород в целевых пластах, необходимо построить их петрофизическую модель. Полученные в ходе обработки первичного полевого материала кривые являются входными данными для расчета фильтрационно-емкостных свойств и их дальнейшего моделирования, а на основе полученной модели можно осуществить подсчет запасов углеводородов или подготовить технологическую схему разработки залежи.

Роль моделирования в нефтяной геологии очень велика. Сейчас оно используется повсеместно для решения широчайшего спектра прикладных задач. Совершенствуются техника и технологии расчета значений параметров, вводятся в использование новые методы, создаются программы, облегчающие и делающие доступным каждому построение моделей и проектов.

Нефтегазовая отрасль является составной частью хозяйства страны и представляет собой совокупность производств, находящихся в общей технологической системе и призванных обеспечить потребности в углеводородах не только страны, но и зарубежных потребителей.

При разработке нефтегазовых проектов необходимо более тщательно подходить к моделированию и прогнозированию возникающих при их осуществлении финансовых потоков, чтобы они обрели инвестиционную привлекательность. Процессы проектирования и финансирования, несомненно, являются важнейшими в нефтегазовой отрасли, та как от качества их выполнения напрямую зависят финансовые результаты нефтегазовой компании.

Отличительные признаки закономерностей развития нефтегазовой отрасли заключаются преимущественно в материально-производственных факторах, особенностями нефтегазовой отрасли (а также и проектов) принято считать:

-

- комплектность и технологическую взаимосвязь различных

стадий производства и использования ресурсов;

-

- тесную связь со всеми отраслями народного хозяйства и

- высокую инерционность;

-

- высокую капиталоемкость и большую степень риска

инвестиций;

-

- невоспроизводимость добываемых ресурсов и

- ограниченность по качеству и расположению месторождений;

-

- большие масштабы и широкую географию размещения

скоплений нефти и газа;

-

- невозможность точного подсчета запасов углеводородов и,

следовательно, отсутствием гарантии их уровня на месторождениях;

-

- самостоятельность компаний в подготовке сырьевой базы,

ориентацию в развитии, главным образом, на отечественные ресурсы [3].

К достоинствам внутреннего финансирования всего предприятия или конкретного проекта относят отсутствие дополнительных расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников, а также сохранение полного контроля за деятельностью предприятия со стороны собственника. В то же время серьезным недостатком данного метода является ограниченность финансовых ресурсов, которые компания может выделить на реализацию проекта, так как на практике подавляющему большинству предприятий не хватает собственных внутренних ресурсов на осуществление полного спектра своей деятельности.

К достоинствам внешнего финансирования следует отнести теоретическую неограниченность средств (в зависимости от того, сколько компания сможет привлечь и занять), однако, чем больше вес внешнего капитала в средствах, направляемых на осуществление проекта, тем меньше становится контроля над проектом у самого учредителя, ведь инвестор заинтересован в высокой прибыли и доле собственности в компании, а кредитор - в своевременном погашении задолженности.

К достоинствам смешанных типов финансирования деятельности можно отнести способность контролировать влияние на проект со стороны спонсоров (как инвесторов, так и кредиторов) путем установления необходимого соотношения собственных и внешних средств. Тем не менее, часто это усложняет и замедляет процесс проектирования.

Для оценки инвестиционных проектов по добыче нефти и газа применяется ряд ключевых показателей эффективности (КПЭ), которые, согласно мировым стандартам оценки, вычисляются на основе чистого денежного потока (ЧДП), генерирующегося проектом. Главной сложностью здесь является невозможность точного прогнозирования и подтверждения на долгосрочную перспективу (до 30-40 лет) данных, используемых при расчетах денежных потоков рассматриваемого проекта.

Правильно построенная модель, эффективный проект позволит не только привлечь дополнительные инвестиции, но также решить насущные проблемы мировой топливной энергетики, такие как: высокая стоимость поисков, разведки и освоения месторождений нефти и газа, точный подсчет ресурсов и запасов углеводородов, высокие затраты на их разработку и огромный вред, который наносится окружающей среде нефтегазовой промышленностью.

Чтобы проиллюстрировать данный пример и показать роль моделирования при решении задач нефтяной геологии приведем определение фильтрационно-емкостных свойств по данным геофизических исследований скважин на примере юрских отложений юга Уватского нефтегазоносного района.

Входными данными для моделирования являлись посчитанные по разрезам скважин фильтрационно-емкостные свойства и структурные карты пласта. Для осуществления моделирования свойств всего объема пласта было выполнено, во-первых, оконтуривание целевого пласта в пространстве, а затем созданная модель была разбита на блоки для расчета ФЕС и дальнейшего подсчета запасов. Все поставленные задачи были выполнены при помощи ПО Schlumberger Petrel 2013, а процесс их выполнения описан ниже.

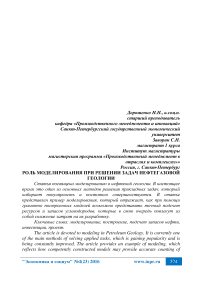

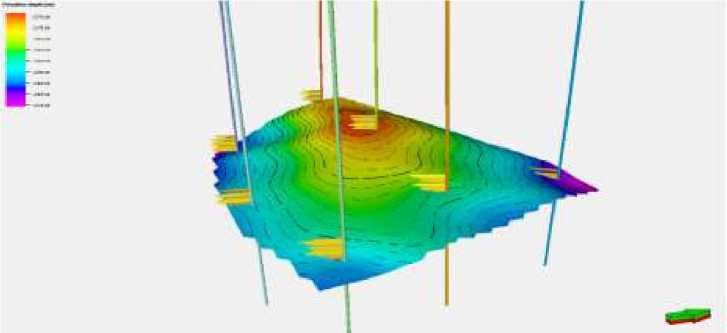

Первоначальной задачей при построении петрофизической модели пласта является его оконтуривание. Для начала перенесем имеющиеся у нас структурные карты кровли и подошвы пласта в программу Petrel (рис. 1).

?ЗТ0 ОС

Рисунок 1 Структурная карта пласта со скважинами

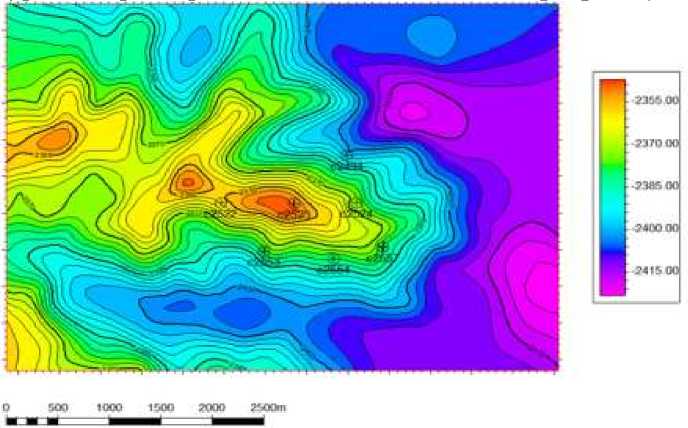

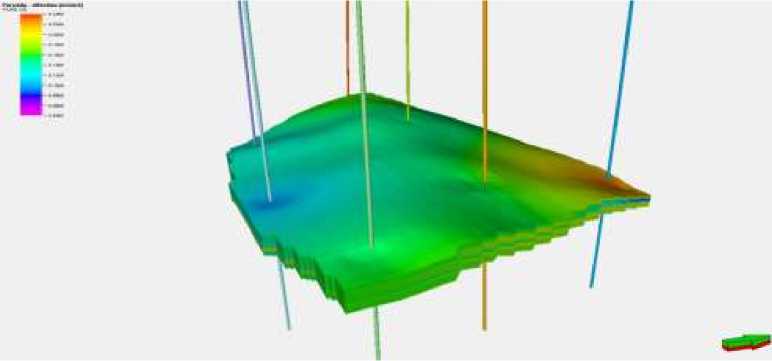

Когда структурные карты импортированы, можно приступить к построению в программе поверхностей кровли и подошвы, используя материалы выполненной ранее интерпретации, в частности точки кровли и подошвы пласта по скважинам (рис. 2).

Рисунок 2 Поверхности кровли и подошвы пласта Ю2

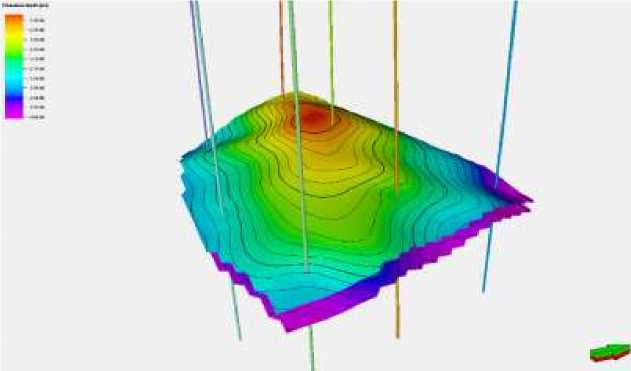

Эти две поверхности и образуют контур пласта. Отчетливо видно, что скважины пронизывают некую положительную структуру. По рассчитанным ранее ФЕС можно утверждать, что это нефтяная ловушка. В данной работе будут рассчитываться параметры только той ее части, которая находится между исследованными скважинами (во избежание больших погрешностей модели). Следующим этапом данной работы является моделирование фильтрационно-емкостных свойств в его объеме, используя полученные ранее результаты по разрезам скважин. Первым элементом модели, необходимой для будущего подсчета запасов, является расчет песчанистости пласта. Для моделирования были использованы данные о песчанистости по скважинам, визуализация которых представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 Значения песчанистости вдоль стволов скважин в пласте

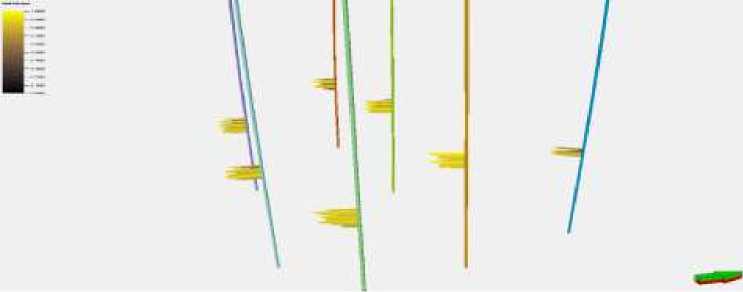

Расчет песчанистости в объеме пласта осуществлялся при помощи построенных ранее поверхностей подошвы и кровли (т.е. структурного каркаса) пласта (рис. 4).

Рисунок 4 Входные данные для моделирования пласта

Позже необходимо внести в модель данные интерпретации и литологии по разрезам скважин. Изначально следует использовать для моделирования фильтрационно-емкостных свойств условный стохастический метод, который позволяет получить набор оценок значения каждого свойства в каждом расчетном блоке объема пласта. При этом каждая реализация (оценка) обладает своей определенной вариабельностью, т.е. любая оценка является возможной моделью перевода в пространство исходных данных по разрезам скважин. Таким образом, стохастическое моделирование позволяет оценивать пространственную неопределенность самого этого процесса [1].

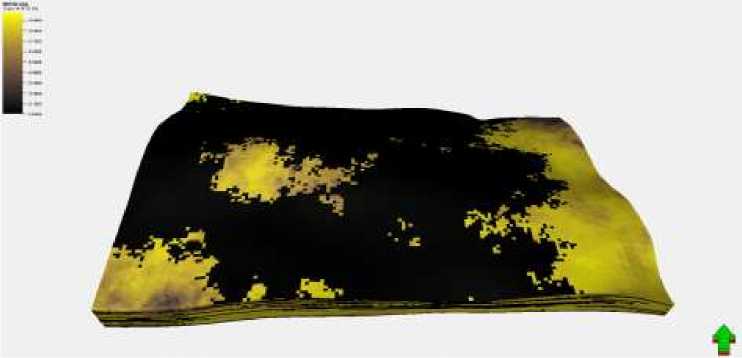

Для выполнения задачи данной работы был построен набор стохастических равновероятных пространственных реализаций распределения песчанистости в объеме пласта. Затем все эти реализации были сведены в общую модель с усредненными по всему набору реализаций значениями в каждом блоке. Результатом проведенных операций стала модель песчанистости целевого пласта с учетом непроницаемых зон (рис. 5).

Рисунок 5 Модель песчанистости пласта, построенная при помощи стохастического метода

Для получения наилучшего в статистическом смысле единичного пространственного распределения фильтрационно-емкостных свойств был использован метод из семейства кригинга (kriging) — наилучшего линейного несмещенного оценивателя (best linear unbiased estimator — BLUE). Кригинг является «наилучшим» оценивателем в статистическом смысле в классе линейных интерполяторов — его оценка обладает минимальной вариацией ошибки. Одним из важнейших свойств кригинга является точное воспроизведение значений измерений в имеющихся точках (точный оцениватель).

В отличие от многочисленных детерминистических методов, оценка кригинга сопровождается оценкой ошибки интерполяции в каждой точке. Полученная ошибка позволяет охарактеризовать неопределенность полученной оценки данных при помощи доверительных интервалов или «толстых» изолиний. В данной работе был применен метод простого кригинга - базового линейного регрессионного оценивателя. Его оценка является сглаженной по сравнению с распределением исходных данных, а ее вариация меньше значения вариации исходных данных. Результат моделирования представлен на рисунке 6.

Рисунок 6 Модель песчанистости пласта, построенная при помощи кригинга

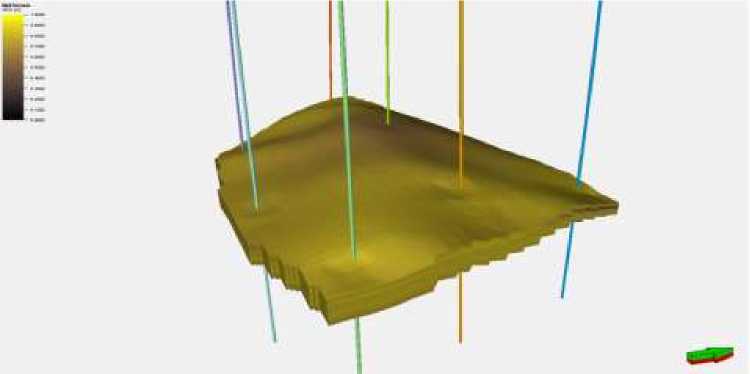

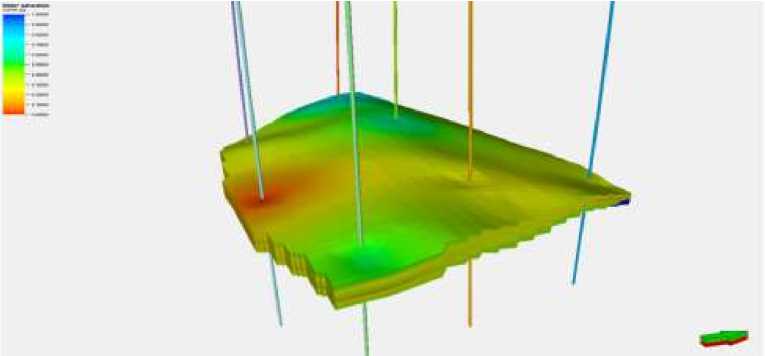

Следующим, но не менее важным элементом модели фильтрационноемкостных свойств является расчет эффективной пористости в объеме пород. Используя уже полученные результаты по скважинам и ту же разбивку каркаса пласта на блоки, возможно смоделировать распределение данного параметра в межскважинном пространстве. Модель эффективной пористости пласта построена также, как и предыдущая, двумя методами: стохастическим (представлен на рис. 7) и методом кригинга (рис. 8).

Рисунок 7 Модель эффективной пористости пласта, построенная при помощи стохастического метода

Рисунок 8 Модель эффективной пористости пласта, построенная при помощи кригинга

Результаты построения моделей эффективной пористости стохастическим методом и простым кригингом в большой степени отличны друг от друга. Например, средневзве-шенное значение по стохастической модели (n ≈ 0,219) оказалось гораздо выше, чем значение, рассчитанное по методу кригинга (n ≈ 0,197). Это связано с тем, что участков повышенных значений эффективной пористости на стохастической модели оказалось немного больше, чем на модели кригинга, и, в то же самое время, они имеют больший размер. Несмотря на это, для дальнейшего подсчета запасов следует взять среднее значение параметра (n = 0,208).

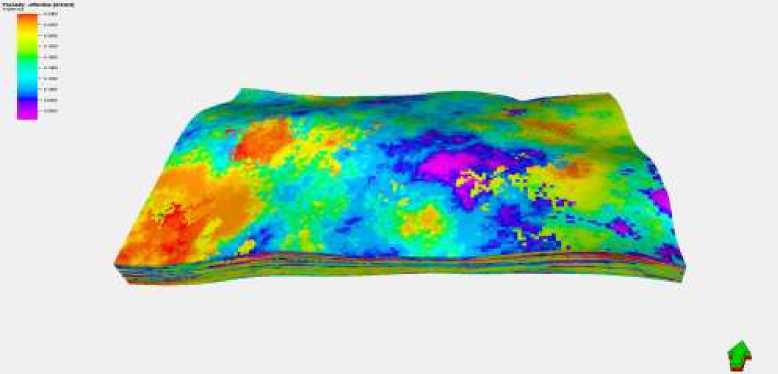

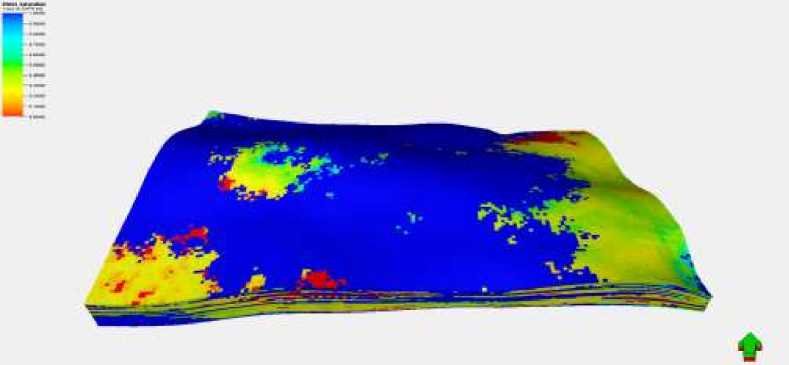

Следующим этапом после определения коэффициентов песчанистости и эффективной пористости является расчет величины средневзвешенной водонасыщенности. Моделирование данного фильтрационно-емкостного свойства в объеме пласта было проведено теми же методами. При выполненных построениях задействовались результаты работ по расчету водонасыщенности пласта в разрезе скважин, интерпретации каротажных кривых и предыдущие модели. На выходе были получены следующие результаты (см. рис. 9 и 10).

Рисунок 9 Модель водонасыщенности пласта, построенная при помощи стохастического метода

Рисунок 10 Модель водонасыщенности пласта, построенная при помощи кригинга

Значения по моделям здесь также расходятся: в стохастической модели было рассчитано среднее Sw ≈ 0,54; а метод кригинга дал результат Sw ≈ 0,47. Для последующих расчетов было взято значение Sw = 0,508.

Таким образом, в процессе моделирования фильтрационно-емкостных свойств пласта получены средние значения всех трех элементов петрофизической модели. Следующим этапом данной работы является непосредственный подсчет запасов углеводородов.

Закончив построение петрофизической модели пласта и получив данные о распределении фильтрационно-емкостных свойств в межскважинном пространстве, необходимо перейти к подсчету запасов углеводородов. Так как данные о газонасыщении пород-коллекторов отсутствуют, то следует установить перед вычислениями допущение, что в поровом пространстве изучаемого пласта находятся лишь вода и нефть, и, следовательно, запасы будут считаться только по ней.

На подробном иллюстрированном примере были показаны возможности методов моделирования и их вклад в решение конкретных задач нефтяной геологии. При их помощи были построены модели песчанистости, эффективной пористости и водонасыщенности целевого пласта, в совокупности с данными литологии представляющие его петрофизическую модель. На основе полученного результата была решена практическая задача - подсчет запасов нефти.

Список литературы Роль моделирования при решении задач нефтегазовой геологии

- Демьянов В.В., Савельева Е.А. Геостатистика: теория и практика. Под ред. Арутюняна Р.В. М.: Наука, 2010.

- Заворин С.Н. Определение фильтрационно-емкостных свойств по данным геофизических исследований скважин на примере юрских отложений юга Уватского нефтегазоносного района: Выпускная бакалаврская работа. СПбГУ, Институт наук о земле, 2015, 47 с. (Кафедра геофизики Института наук о земле СПбГУ).

- Садчиков И.А., Сомов В.Е., Балукова В.А. Экономика нефтегазовой отрасли: Учебное пособие для вузов/Под ред. проф. И. А. Садчикова. -СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014. -256 с.