Роль "мозговых центров" во внешнеполитическом процессе Китайской Народной Республики и Тайваня: общее и особенное

Автор: Журбей Евгений Викторович

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: История

Статья в выпуске: 8, 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена роли института «мозговых центров» во внешнеполитическом процессе Китая и Тайваня. В статье рассматриваются специфика организации, деятельности и каналы влияния на проводимую национальным руководством внешнюю политику.

Мозговые центры, исследовательские институты, внешняя политика, внешнеполитический процесс

Короткий адрес: https://sciup.org/148182023

IDR: 148182023 | УДК: 327(510:529)

Текст научной статьи Роль "мозговых центров" во внешнеполитическом процессе Китайской Народной Республики и Тайваня: общее и особенное

Важнейшим признаком государства как субъекта международных отношений является наличие у последнего внешнеполитического процесса. Если же субъект международных отношений не обладает внешнеполитическим процессом (ВПП), то фактически он не способен к эффективному и активному участию в международной жизни. Сомневаться в том, что КНР обладает таким процессом, нет никаких оснований. Если же анализировать ВПП Тайваня, то мнения экспертов расходятся. Мы же будем исходить из того, что ВПП присутствует, но структура и качество отличаются от своего «собрата» на континенте. Под ВПП мы будем понимать, во-первых, «исторически сложившиеся в стране фактические обычай и порядок формирования и осуществления ее внешней политики со всеми их структурами, процедурами, участниками, особенностями, какими бы эти обычаи и порядок ни были» [4, с. 70], во-вторых, «технологическую сторону работы органов власти, высшего руководства и обеспечение международного курса государства: прохождение ин- формации и документов; порядок подготовки, обсуждения и принятия решений, внесение изменений в ранее принятые; организацию исполнения и контроля за ними» [4, с. 70].

Схема внешнеполитического процесса преимущественно повторяет организационнополитическую структуру государства. Все важнейшие внешнеполитические решения принимаются сектором высшей власти, а уже к нему примыкают многочисленные министерства и ведомства, которые воплощают эти решения в жизнь (МИД, министерство обороны, разведка и т.д.). Безусловный отпечаток на ВПП Китая и Тайваня накладывает форма политического режима. Авторитаризм в КНР заставляет говорить о том, что принцип разделения властей формален, и все решения в сфере внешней политики органы исполнительной власти принимают произвольно, т.е. без оглядки на законодателей. Ситуация с ВПП Тайваня в последнее десятилетие ХХI в. существенно изменилась. Страна явно эволюционирует в сторону демократии, а значит, исполнительная власть действует преиму- щественно в рамках своих конституционных полномочий. Парламент Тайваня открыт для влияния со стороны многочисленных интересантов (политических партий, лоббистов, широкой общественности). Последнее обстоятельство представляется весьма важным для нашего исследования, т. к. «быстрое развитие политического и структурно-деятельностного содержания внешней политики государства заставило вносить изменения в процедуры ее оформления и осуществления. В них ныне участвуют не только традиционные (МИД, разведка, оборона, финансы), но все реально заинтересованные и необходимые иные, неполитические ведомства» [4, с. 70]. К таким заинтересованным, но не политическим институтам можно отнести «мозговые центры» (think tanks).

Изначально термин «мозговой центр» использовался в США в годы Второй мировой войны для обозначения надежно защищенного укрытия, где оборонные ученые и военачальники могли встречаться для обсуждения стратегических вопросов, но с тех пор термин стали использовать в более широком значении для обозначения более 2 000 базирующихся в США организаций, которые занимаются политическим анализом, и еще приблизительно 2 500 институтов по всему миру [5]. Джеймс Макганн считает, что под термином «мозговой центр» следует понимать «независимую организацию, занимающуюся исследованием и анализом государственной политики, восполняющую потребность политиков в информации и систематическом анализе, который непосредственно связан с политикой» [8]. Стивен Буше сформулировал девять критериев, которые характеризуют исследовательскую организацию в качестве «мозгового центра»: во-первых, это организация, действующая на постоянной основе; во-вторых, специализирующаяся на производстве общественно значимых решений для сферы политики; в-третьих, действующая благодаря штату сотрудников, посвятивших свой полный рабочий день исследованиям; в-четвертых – тем, кто, в свою очередь, производит оригинальные идеи, осуществляет систематический анализ информации и проводит консультации; в-пятых, результаты систематического анализа в виде оригинальных идей доводятся до политиков и общественного мнения, в т. ч. посредством электронных медиа; в-шестых, такие организации не несут ответственность за деятельность правительств; в-седьмых, они стремятся к независимости от частных интересов и сохраняют свободу в выборе повестки дня в рамках собственных исследований; в-восьмых, основная деятельность их не сводится к образованию и выдаче дипломов; в-девятых, не в последнюю очередь их явная или неявная цель заключается в продуцировании общественного блага в отличие от чисто коммерческих структур [6, p. 2-3].

В январе 2013 г. в штаб-квартире ООН состоялась презентация ежегодного отчета «Рейтинг мозговых центров мира» (Global Go-To Think Tank Rankings), в рамках программы международных отношений Университета Пенсильвания (США) [7]. Составленный рейтинг аналитических стран мира за 2012 г. базировался на анализе деятельности 6 603 мозговых центров, отобранных из 182 стран мира [7, p. 32]. Согласно рейтингу, КНР занимает второе после США место по числу «мозговых центров» в мире. На КНР приходится 429 центров, из которых менее 5% считаются независимыми, а все остальные – государственные или квазигосударственные [7, p. 35]. На Тайване зафиксировано 52 «мозговых центра», но доля негосударственных центров среди них выше, чем в КНР.

Отказавшись в 1979 г. от жесткой маоистской идеологизации всех сторон общественной жизни, Китай открыл в очередной раз себя миру. Китайская молодежь, получающая образование в лучших западных университетах, активно инкорпорируется не только в сферу бизнеса, но и в сферу государственного управления, разработки и реализации внешней политики. Прослойка молодых китайских интеллектуалов постепенно превращается в весьма востребованную партийной номенклатурой технократию, проводящую в жизнь концепцию «научного развития» (kexue fazhan), выдвинутую на XVII съезде Коммунистической партии Китая ее лидером Ху Цзиньтао [1, с. 165]. В начавшейся 20-й пятилетке (2011–2015) зависимость китайского государства, бизнеса от технократов, ученых-экспертов, несомненно, возрастет.

«Мозговые центры» (zhiku или sixiangku) в Китае появляются с образованием Китайской Народной Республики в 1949 г., однако ряд исследователей усматривает истоки в глубокой древности, во времена жизни Конфуция, когда существовал класс советников. Советники в Китае были всегда, но говорить о том, что в глубокой древности появляются «мозговые центры», не приходится. Правдоподобнее и реалистичнее искать истоки «мозговых центров» во второй половине XIX в., когда под покровительством крупных государственных сановников в Китае появляются научные общества (xuehui). На базе одного из таких обществ в 1897 г. создается Китайский институт международных исследований. Основная же масса китайских «мозговых центров» возникает в эпоху «нового» Китая, в коммунистическую эпоху становления и развития Китайской Народной Республики.

«Мозговые центры» КНР ориентированы главным образом на политику государственных органов власти с собственным штатом научных сотрудников, которые регулярно публикуют и сообщают о результатах своих исследований широкой общественности, хотя и в меньшей степени, чем их западные коллеги. Все они стремятся к свободе исследований, но, как показывает практика, свобода эта относительная, т. к. ключевые научные темы определяет «государственный заказ» в лице правительства и партийных органов. Насколько китайские аналитические центры представляют частные интересы и обладают свободой действий, трудно узнать наверняка, учитывая непрозрачность финансирования и функционирования большинства из этих учреждений. Существенными трудностями для сотрудников из этих центров представляются исследования на чувствительные политические темы, но они также имеют относительную свободу в маневре в зависимости от темы и привлекаемых людей. В рамках действующих китайских аналитических центров не существует значительного разнообразия мнений и позиций, которые отличают аналогичные западные «мозговые центры».

«Мозговые центры» Китая существенно ближе к правительству, чем их западные аналоги или аналоги на Тайване, что дает им возможность большего влияния на должностных лиц, принимающих решения в стране. В КНР полностью отсутствуют частные «мозговые центры», т.е. не связанные с государством, специализирующиеся на исследованиях международных отношений. В этой связи у китайских государственных деятелей есть небольшой выбор в возможности профессионального консультирования в сфере международных отношений, а также мало стимулов искать подобные консультации за пределами традиционных институтов. Влияние «мозговых центров» на процесс принятия решений в сфере внешней политики в значительной степени зависит от личных связей руководителей этих центров в политической элите китайского государства. Китайская практика повторяет зарубежную, когда бывшие дипломаты после окончания государственной службы трудоустраиваются в аналитические центры и тем самым обеспечивают дополнительные каналы влияния, сеть личных связей со структурами государственных органов власти. Конкуренция же между «мозговыми центрами» в Китае минимальна, поскольку все они имеют свои ниши.

При исследовании вопроса роли китайских «мозговых центров» во внешнеполитическом процессе нельзя обойти весьма специфическую роль Департамента планирования политики при МИД КНР, но при этом отметим, что руководящие принципы внешнеполитической деятельности формируются в Госсовете Китая, где функционирует два высших органа, определяющих стратегию внешней политики. Во-первых, это «Малая рабочая группа лидеров в области иностранных дел» (Foreign Affairs Work Small Leading Group) и, во-вторых, это «Малая рабочая группа лидеров в области национальной безопасности» (National Security Work Leading Small Group) [2, с. 134]. Обе структуры официально курируются Ху Цзиньтао, но на самом деле координирует деятельность этих двух групп Дай Бинго, возглавляющий секретариат обоих органов.

В КНР отсутствуют Совет национальной безопасности и концепция национальной безопасности. Внепартийные органы по сложившейся практике имеют меньше власти, чем партийные структуры, и поэтому всеми экспертами признается то, что Министерство иностранных дел КНР не определяет внешнеполитическую стратегию страны, а занимается преимущественно тактическими вопросами. Четыре последних министра иностранных дел являлись карьерными дипломатами, но при этом весьма жестко придерживались партийной линии. Эксперты отмечают, что ирония ситуации заключается в том, что лица, принимающие в стране решения в области внешней политики, привлекают иные ресурсы, а не структуры МИДа, т. к. последнее воспринимается как оплот консерватизма и инерции. Дай Бинго и его сотрудники привлекают консультантов и экспертов в т. ч. из числа сотрудников китайских «мозговых центров». Вместе с тем «малые рабочие группы» в Госсовете не предусматривают работу на постоянной основе, и процедура привлечения экспертов из «мозговых центров» строится на разовой основе, чаще всего это происходит в чрезвычайных ситуациях.

Существующий дисбаланс в системе принятия внешнеполитических решений побудил лиц, принимающих решения, повысить значимость Департамента планирования МИД (Policy Planning Department, PPD) [2, с. 134]. Одной из основных особенностей сотрудников департамента является то, что появилась возможность доступа экспертного сообщества к лицам, принимающим внешнеполитические решения. За последние годы программа регулярных консультаций между должностными лицами депар- тамента и экспертами «мозговых центров» расширена, что позволило привлечь к разработке внешней политики страны значительное количе-

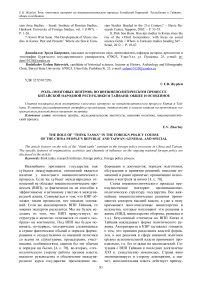

К наиболее влиятельным «мозговым центрам» КНР относятся следующие центры [1, с. 168]:

ство «мозговых центров».

Таблица 1

«Мозговые центры» Китая

|

№ п/п |

Наименование |

год основания |

город |

|

1 |

Китайская академия социальных наук (CASS) |

1977 |

Пекин |

|

2 |

Исследовательский центр развития Государственного Совета (DCR) |

1981 |

Пекин |

|

3 |

Китайская академия наук (CAS) |

1949 |

Пекин |

|

4 |

Китайская академия военных наук |

1958 |

Пекин |

|

5 |

Институт международных исследований Китая (CIIS) |

1956 |

Пекин |

|

6 |

Институт современных международных отношений Китая |

1980 |

Пекин |

|

7 |

Национальный комитет Китая Совета Тихоокеанского экономического сотрудничества |

1986 |

Пекин |

|

8 |

Ассоциация науки и технологии Китая (CAST) |

1958 |

Пекин |

|

9 |

Институт международных стратегических исследований Китая |

1979 |

Пекин |

|

10 |

Шанхайский институт международных исследований (SIIS) |

1960 |

Шанхай |

Из 52 аналитических центров Тайваня, приведенных в мировом рейтинге «мозговых центров», Д. Макганна удалось идентифицировать 30 центров, которые представлены в Интернете [3, с. 31-32]. Большинство из выявленных центров тем или иным образом связаны с правительством и были созданы в период с 1980 по 2000 г. XX в., что позволяет отнести их к типу квазигосударственных или партийных «мозговых центров». Четыре исследовательских центра были связаны с университетами (например, «Институт международных отношений» с середины 1970-х гг. стал позиционироваться в качестве университетского центра) [3, с. 32]. Независимые аналитические центры имели меньше опыта, чем квазигосударственные и университетские центры, в отношениях с государством. 16 из 30 выявленных «мозговых центров» в качестве целевой аудитории в своей деятельности рассматривают политический истеблишмент Тайваня [3, с. 32]. Для большинства центров именно политики являются базовыми партнерами во взаимоотношениях по поводу производства аналитики и экспертизы. 15 центров в качестве целевой аудитории видят широкую общественность, а 11 центров в значительной степени ориентированы на академическое, университетское сообщество. 9 из 30 центров обращают свои взоры к бизнес-сообществу, частному сектору [3, с. 32].

«Мозговые центры» в КНР и на Тайване имеют общие черты, которые отличают их от своих «коллег» в США или Европе. Центры КНР и Тайваня роднит общая культурная конфуцианская основа. Конфуцианство позволяет понять специфику статуса экспертного сообщества, в т. ч. экспертов в области внешней политики. В китайском лексиконе существует два понятия, а именно guanxi (личные связи) and mianzi (лицо). Взаимоотношения между политиками, чиновниками и обществом строятся на системе guanxi, т.е. личных связей, социальных статусов и привилегий, а также сохранения «лица» при любых обстоятельствах и сложностях. Данное обстоятельство определило два основных канала влияния «мозговых центров» на институты власти.

Во-первых, «мозговые центры» доводят свои мнения с помощью формальных бюрократических каналов доступа, т.е. каждый из «мозговых центров» имеет свой собственный канал предоставления внутренних исследовательских отчетов для политических лидеров через круг их личных помощников или советников. Во-вторых, существуют неофициальные каналы, т.е. guanxi (личные связи). Личные связи – это очень гибкий режим влияния, позволяющий «мозговым центрам» обходить бюрократические каналы. Директора и видные исследователи имеют личные, непосредственные отношения с высшими руководителями государства или правящей партией (КПК, Гоминьдан или ДПП). Непринужденность таких взаимоотношений положительным образом влияет на эффективность, результативность деятельности «мозговых центров», однако данные личные связи весьма трудны для обнаружения сторонними наблюдателями.

Кроме прямого личного влияния посредством системы «личных связей» в высших эшелонах власти повышение влияния экспертов «мозговых центров» на внешнеполитический процесс отмечается в период напряженности и кризисных ситуаций. Эта тенденция особенно находит отражение в системе «экспертных оценок» (pishi), где старшие должностные лица и лидеры придают социальную значимость аналитическим отчетам, поступающим из низших эшелонов власти. Т. к. отчеты и сопровождающие их «экспертные оценки» (pishi) распространяются среди заинтересованных министерств и ведомств, что делает их похожими на дипломатические депеши на Западе, то «хорошие», качественные экспертные оценки являются важным элементом в карьере политика и соответствующего эксперта, поскольку подобные экспертные оценки влияют на их репутацию среди коллег и должностных лиц в области политики, в т. ч. внешней политики.

Отличительной особенностью Тайваня является то, что на острове сформирован так называемый механизм «вращающейся двери», который оказывает существенное влияние на взаимоотношение «мозговых центров» и институтов власти. Считается, что механизм «вращающейся двери» возник в США, где помимо наработки новых идей для высших должностных лиц в государственных учреждениях, «мозговые центры» обеспечивают стабильный приток экспертов для работы в приходящих к власти администрациях и в аппарате Конгресса. В США каждый момент передачи власти порождает смену сотен сотрудников исполнительной власти среднего и высшего звена. «Мозговые центры» помогают президентам и министрам заполнить этот вакуум. Наряду с поставкой экспертов во вновь приходящие администрации «мозговые центры» создают уходящим должностным лицам условиях для продолжения работы. Они могут делиться идеями, по крупицам собранным на государственной службе, участвовать в актуальных внешнеполитических дебатах и составлять неформальный теневой истеблишмент по международным делам. С механизмом «вращающейся двери» Тайвань знаком с момента возникновения «Института международных отношений», который являлся поставщиком кадров для министерства иностранных дел Тайваня и ряда иных ведомств. Нельзя сказать, что данный механизм весьма активно использовался в период однопартийной диктатуры партии Гоминь- дан, но с момента демократизации в 1990-х гг. ситуация начинает кардинально меняться. Аффилированные с тайваньскими политическими партиями «мозговые центры» поставляют в правительство профессионалов, экспертов в вопросах политики, экономики, военной безопасности. Все большее количество экспертов «мозговых центров» привлекается к подготовке и проведению международных саммитов и конференций.

В силу поступательного роста экономического потенциала Китай активно ищет себе новое место в системе современных международных отношений, что выражается в постулировании тезиса о многополярности мира и собственной претензии на один из полюсов влияния. Конкуренция на поле мировой политики, международной безопасности не менее остра, чем на поле экономики. Китайские политики осознали факт того, что «Большой Китай» (КНР, Тайвань, Гонконг, Макао) все глубже вовлекается в события, происходящие вне национальнокультурных рамок конфуцианской цивилизации, и что им придется в большей степени вовлекаться в деятельность международных институтов – таких как ООН, ВТО, Международный валютный фонд, Всемирный банк. В этой связи китайская политическая элита как в КНР, так и на Тайване нуждалась в детально разработанной, всеобъемлющей и понятной глобальной стратегии. Чтобы предложить более или менее вменяемую стратегию, нужны эксперты, которые располагают широкими знаниями и пониманием того, как можно помочь политикам в решении тех или иных вопросов, проблем. На выручку политикам пришли китайские аналитические центры – «мозговые центры», которые можно рассматривать в качестве факторов внешнеполитического процесса.