Роль муниципалитетов в реализации задач социально-экономического развития субъектов РФ

Автор: Кайль Я.Я.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Экономика местного самоуправления и развития муниципальных образований южных регионов

Статья в выпуске: 1 (3), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты социально-экономических процессов на региональном уровне. Представлен региональный и муниципальный опыт повышения уровня социально-экономического развития субъектов РФ. Выявлены проблемы управленческого и правового порядка, сдерживающие взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных органов власти по вопросу повышения уровня социально-экономического развития территорий. Предложены конкретные мероприятия по реализации задач социально-экономического развития субъектов РФ и эффективного участия в них муниципалитетов.

Муниципалитет, социально-экономическое развитие, органы публичной власти, государственное и муниципальное управление, субъект рф

Короткий адрес: https://sciup.org/149130982

IDR: 149130982 | УДК: 332.146.2

Текст научной статьи Роль муниципалитетов в реализации задач социально-экономического развития субъектов РФ

Уровень социально-экономического развития субъекта РФ является важным индикатором, так как он напрямую влияет на улучшение качества жизни населения и демонстрирует фактическое состояние экономики региона. Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что этот процесс является бесконечным ввиду того, что запросы общества постоянно растут, и органы публичной власти вынуждены реагировать на них эффективно, используя все формы и методы стратегического управления субъектом РФ.

Социальное государство (как это следует из Конституции РФ) представляет собой государство, которое среди своих приоритетов видит социальную защиту населения, сюда можно отнести: разработку и осуществление государственной программы преодоления бедности; создание эффективной системы защиты населения от социальных рисков; осуществление защиты малообеспеченных семей, а также инвалидов, пожилых и других слабозащищенных категорий населения. Такое социальное государство предполагает разграничение социальной ответственности между органами власти трех уровней — федерального, регионального и муниципального.

Органы власти каждого уровня несут ответственность за реализацию разрабатываемых ими социальных программ, обеспечивая эффективное функционирование отраслей социальной инфраструктуры. Органы как государственной, так и муниципальной власти контролируют соблюдение социальных стандартов, расходование бюджетных средств, предназначенных на социальные нужды, а также выполняют другие функции социального характера, предусмотренные законодательством, соглашениями и договорами социальных партнеров. Распределение социальной ответственности между различными уровнями государственной власти и органами местного самоуправления осуществляется в соответствии с российским законодательством.

Четкой и однозначной дефиниции социально-экономического развития субъекта РФ пока не существует. Органы публичной власти и ученые-исследователи дают собственные определения этому процессу. Обычно при определении социально-экономического состояния субъектов РФ учитываются как объективные (макроэкономические условия, положение региона в общественном разделении труда, отраслевая структура, географическое положение, природные ресурсы), так и субъективные факторы (например, методы регионального управления).

Как мы видим, социально-экономическое развитие состоит из двух слоев: социального и экономического. Социальный понимается как общественный, относящийся к жизни людей и их отношениям в обществе. Социальное развитие — это совокупность экономических, социальных, политических, духовных процессов, развертывающихся в обществе. Основными показателями экономического развития страны считаются качество жизни населения, конкурентоспособность экономики, ВВП, ВНП, человеческий капитал на душу населения и индекс экономической свободы.

В последние 5 — 7 лет органы государственного управления уделяют большое внимание важному этапу в развитии федеративных отношений — качественному повышению роли и ответственности субъектов РФ в решении задач социально-экономического развития страны. Регионы стали тем звеном государственной системы, от которого реально зависит рост благосостояния населения. Поэтому акцент в реализации социально-экономической политики сегодня сместился на региональный уровень. Здесь решается проблема жизнеобеспечения населения, так как региональные органы управления несут главную ответственность перед населением и центром за положение в регионе. В качестве задач социально-экономического развития региона ставятся такие, как увеличение доходов, улучшение образования, питания и здравоохранения, снижение уровня нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство возможностей, расширение личной свободы, обогащение культурной жизни.

Очевидно, что именно на региональном и местном уровнях власти происходит повседневное взаимодействие граждан с государством, решаются многие ключевые вопросы жизнеобеспечения. Поэтому от того, насколько эффективно функционируют органы власти на местах, в немалой степени зависит социальное самочувствие населения, уровень доверия к государству, его институтам и представителям. Решение этих вопросов укрепит основы благополучия России.

Под социально-экономическим развитием муниципального образования понимается процесс изменений в различных сферах жизни муниципального образования, направленный на достижение определенного уровня эффективности социальной (включая духовную) и экономической сфер в целях удовлетворения коллективных потребностей населения и реализации интересов государства [15].

Особая роль муниципальных органов как субъектов социальной политики обусловлена тем, что они в состоянии более полно учитывать особенности социально-экономического и культурного развития местного сообщества, гибко реагируя на местные потребности. Местное самоуправление осуществляется на том уровне властных отношений, на котором реализуются основные естественные потребности человека: в жилище, питании, водоснабжении, отдыхе, охране здоровья, благоприятной окружающей природной среде, образовании.

Природа муниципального уровня власти проявляется также в таком преимуществе, как более реальная подотчетность населению. Благодаря этому достигается большая гласность в принятии и осуществлении решений, а также предсказуемость результатов социальной политики. Следует также учитывать, что на этом уровне можно обеспечить в большей степени готовность жителей морально и материально поддержать предлагаемые властью мероприятия и оказать содействие их проведению [13].

Сегодня в России создаются такие финансово-экономические, организационные и правовые механизмы, которые позволят каждому субъекту РФ реализовать свои конкурентные преимущества и эффективно задействовать региональные интересы. Поставленные задачи и непрерывное усложнение экономики как объекта управления предопределяет реформи- рование системы государственного управления социально-экономическими процессами.

Главными целями регионального управления выступают: обеспечение роста экономики на базе разумного сочетания рыночных механизмов и целевого регулирования органами власти; укрепление финансового положения региона за счет его деятельности, привлечения частных и иностранных инвестиций; повышение уровня жизни населения; сокращение безработицы, в том числе за счет развития малого и среднего бизнеса; выравнивание уровня экономического развития регионов посредством их экономического взаимодействия, а также взаимоотношений с федеральным центром.

На уровне субъекта РФ формируются собственные прогнозно-аналитические документы — региональные стратегии развития, которые определяют приоритеты и этапы реструктуризации экономики регионов [2].

Важным элементом совершенствования системы управления развитием экономики регионов являются стратегии социально-экономического развития федеральных округов (макрорегионов). Они позволяют детализировать цели и приоритеты социально-экономического развития России, определенные Президентом и Правительством РФ, обеспечить согласованность с этими целями и приоритетами стратегий развития субъектов РФ, входящих в состав соответствующего федерального округа, а также стратегий развития отраслей экономики и социальной сферы.

Каждый из восьми федеральных округов определил себе стратегические цели (табл. 1). Они, конечно, отличаются друг от друга, но основной их вектор направлен на улучшение уровня и качества жизни населения макрорегионов.

Сегодня руководством страны (Президентом и Правительством РФ) поставлен целый ряд задач перед главами субъектов РФ, нацеленных на активизацию внутренних резервов каждой российской территории. Каждая территория — от субъекта РФ до муниципального образования — должна иметь свою стратегию, отражающую ее специфику. Необходимо найти новый, оптимальный баланс между распределением полномочий и их обеспеченностью с финансовой и кадровой точки зрения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Наряду с этим, должна быть усилена роль регионов в федеральном законодательном процессе.

Президент России в Послании Федеральному собранию 2011 г. поставил задачу закрепить за муниципалитетами и регионами дополнительные источники доходов с целью укрепления их материальной базы. В Послании было намечено, что доходы местных бюджетов значительно увеличатся, за каждым уровнем власти будут закреплены те полномочия, которые могут быть им реализованы наиболее эффективно. Наряду с делегированием полномочий сверху вниз, есть полномочия, которые предполагалось передать с уровня регионов на федеральный [5].

В последнее десятилетие у местного самоуправления происходит переосмысление социально-экономического развития муниципальных образований. При определении стратегических приоритетов развития страны и отдельных территорий приходит понимание необходимости ориентироваться на интересы и потребности человека по месту его жительства. В связи с этим возрастает роль органов местного самоуправления в процессе социальноэкономического развития муниципальных образований. Требуется их активное участие в управлении этим процессом в качестве равноправных партнеров с органами государственной власти и населением. С этой целью осуществляются следующие меры: концентрация финансовых средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников; развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности; повышение престижности проживания в сельской местности; создание условий для закрепления трудовых ресурсов в сельской местности; расширение рынка труда и обеспечение его привлекательности [9].

Для развития социально-экономических процессов в стране Распоряжением Правительства РФ № 435-р от 2013 г. была утверждена Государственная программа РФ «Региональная политика и федеративные отношения», цель которой — обеспечение сбалансированного развития субъектов РФ. Задачами Программы предусмотрено: стимулирование органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала; совершенствование федеративных отношений и местного самоуправления, в том числе механизмов и условий передачи (делегирования) полномочий РФ субъектам РФ; стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в РФ; содействие социально-экономическому развитию регионов; решение демографических проблем.

Российские регионы значительно отличаются друг от друга по уровню социально-экономического развития. Сокращение существующих различий между субъектами РФ является одним из ключевых приоритетов региональной политики. Основной задачей органов госу-

Таблица 1

Стратегические цели социально-экономического развития федеральных округов РФ до 2020 г.

|

№ п/п |

Федеральный округ |

Стратегическая цель социально-экономического развития |

|

1 |

Центральный |

Формирование пространства гармоничного развития путем создания условий для успешного развития человеческого капитала и повышения уровня жизни населения, формирования комфортной среды проживания и эффективной экономики |

|

2 |

Южный |

Превращение в лидера инновационного развития страны, в оплот стабильности и мощного конструктивного российского влияния на территории Кавказского макрорегиона, в черноморском и каспийском бассейнах |

|

3 |

Северо-Западный |

Устойчивое повышение благосостояния населения и сокращение различий в условиях жизни в субъектах РФ, входящих в состав округа, на основе выбора наиболее эффективных приоритетов развития, модернизации экономической базы и активизации инвестиций, интеграции экономического пространства и межрегионального сотрудничества |

|

4 |

Дальневосточный |

Формирование эффективной экономики и комфортной среды обитания населения, достижение среднероссийского уровня социально-экономических показателей в интересах решения геополитической задачи закрепления населения на Дальнем Востоке |

|

5 |

Сибирский |

Обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения на основе сбалансированной социальноэкономической системы инновационного типа, гарантирующей национальную безопасность, динамичное развитие экономики и реализацию стратегических интересов России в мировом сообществе |

|

6 |

Уральский |

Максимально возможное повышение уровня и качества жизни, стабилизация и рост численности населения на основе устойчивого инновационного развития, диверсификации и модернизации экономики |

|

7 |

Приволжский |

Улучшение качества жизни населения за счет повышения производительности труда и формирования конкурентоспособной экономики округа на основе сбалансированного взаимовыгодного партнерства гражданского общества, бизнеса и власти |

|

8 |

Северо-Кавказский |

Обеспечение условий для опережающего развития реального сектора экономики в субъектах РФ, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, создания новых рабочих мест, а также для повышения уровня жизни населения |

Примечание. Составлено автором по: Стратегия социально-экономического развития федеральных округов на период до 2020 года; Стратегия социально-экономического развития СевероКавказского федерального округа до 2025 года.

дарственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ должно стать выявление и раскрытие потенциала развития каждого региона с целью максимального использования имеющихся преимуществ. С другой стороны, имеющаяся дифференциация регионов приводит к необходимости принятия мер, направленных на выравнивание уровня бюд жетной обеспеченности субъектов РФ. Активное участие в достижении результатов региональной политики принимают органы местного самоуправления, институты гражданского общества, граждане РФ [12].

Значительное влияние на социально-экономическое развитие территорий оказывает деятельность органов местного самоуправле- ния. Вместе с тем по-прежнему актуальными остаются вопросы законодательного регулирования объемов полномочий органов местного самоуправления, укрепления финансовой самостоятельности муниципальных образований, а также создания условий для обеспечения органов местного самоуправления специалистами с высоким уровнем квалификации.

В целях обеспечения эффективной деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации общенациональных задач и создания стимулов для повышения их вклада в региональное социально-экономическое развитие Указом Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» утверждена система оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти в регионах. Данная система является важным инструментом для оценки проводимой органами государственной власти субъектов РФ региональной политики и складывается из двух компонентов: оценки результативности деятельности (на основе количественных показателей и их динамики) и оценки удовлетворенности населения деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ. В целом система оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ позволяет стимулировать их к работе по улучшению качества жизни населения и развитию экономики регионов.

Налоговая база федеральных налогов и сборов, зачисляемых в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ, отличается крайней неравномерностью распределения как в разрезе субъектов РФ, так и в разрезе отдельных муниципальных образований. В 2011 г. 62 % налоговых доходов консолидированного бюджета России поступили с территории 10 субъектов РФ, в которых проживает 27 % населения страны. При этом 42 % поступлений по налогу на добавленную стоимость аккумулировались на территории 2 субъектов РФ (Москва и Московская область), 81 % налога на прибыль — на 15 субъектов РФ, 96 % поступлений от налога на добычу полезных ископаемых — на 13 субъектов РФ.

Различия в социально-экономическом развитии муниципальных образований и, как следствие, дифференциация налогового потенциала местных бюджетов также значительны. В настоящее время 64,3 % налоговых доходов местных бюджетов аккумулируется в бюджетах городских округов, 25,8 % — в бюджетах муниципальных районов и лишь 9,9 % — в бюджетах поселений.

Создание системы государственного и муниципального управления является одной из приоритетных задач в рамках реализации указов Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

В предстоящие годы планируется завершить переход к формированию регионального и местных бюджетов по программно-целевому принципу расходования бюджетных средств, позволяющему увязать бюджетное планирование со стратегическим планированием социально-экономического развития региона [11]. Например, для сбалансированности местных бюджетов, направленных на обеспечение дополнительного финансирования программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований Волгоградской области, ежегодно предоставляются дотации [1].

В целом по стране на муниципальном уровне принято большое количество программ, направленных на развитие экономических и социальных процессов (табл. 2).

Если «маятник» социального самочувствия после кризиса 2008 г. находился на отметке «плюс», то сейчас он вновь качнулся в сторону нулевой отметки, и его дальнейшее движение в нежелательном направлении сдерживается лишь относительно приемлемым для населения уровнем экономической и политической стабильности. При этом сложилась довольно редкая общественная ситуация, можно сказать, «эффект ножниц», когда при возросшей удовлетворенности большинства населения своей материальной обеспеченностью в массовом сознании нарастают критические оценки сложившейся в стране обстановки. Основная причина этого состоит в том, что рост материальной обеспеченности не сопровождается улучшением других сторон качества жизни людей. Ухудшение социального самочувствия многих наших сограждан в значительной степени обусловлено сужением каналов социальной мобильности. Возможности у россиян улучшить свое положение в обществе за счёт смены места жительства сегодня практически отсутствуют [4].

В настоящее время к основным проблемам деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления можно отнести: неэффективные расходы в различных сферах государственного и муниципального управления; недостаточно быстрое и эффективное реформирование различных отраслей народного хозяйства регионов; низкое качество предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг; низкую удов-

Таблица 2

Примеры целей утвержденных муниципальных программ

|

№ п/п |

Муниципальное образование |

Программа |

Цели муниципальной программы |

|

1 |

Новоигирминское городское поселение Нижнеилимского района Иркутской области |

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ново-игирминском городском поселении на 2014 год» |

Создание благоприятных условий для появления, развития и устойчивого функционирования малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социальноэкономического развития Новоигир-минского городского поселения |

|

2 |

Михайловский муниципальный район Амурской области |

Долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Михайловском районе Амурской области на 2013– 2016 годы» |

Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, повышение его роли в социально-экономическом развитии района |

|

3 |

г. Таганрог Ростовской области |

Муниципальная программа г. Таганрога «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014– 2016 годы» |

Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; формирование сбалансированной инновационной системы для обеспечения устойчивого экономического развития г. Таганрога; формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социальноэкономическому развитию г. Таганрога |

|

4 |

г. Минусинск Красноярского края |

«Социально экономическая поддержка интересов населения города Минусинска на 2014–2016 годы» |

Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории г. Минусинска, выполнение обязательств данного муниципального образования по повышению качества жизни отдельных категорий граждан |

|

5 |

г. Губкинский |

«Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования г. Губкинский на 2014–2016 годы» |

Создание благоприятных условий для устойчивого развития экономики и роста занятости населения г. Губкинского на основе использования научнотехнического и инновационного потенциалов; создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования г. Губкинский |

Примечание. Составлено автором по: [6 — 8; 10].

летворенность населения деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления.

В значительной степени эффективность осуществляемой региональной политики связана с деятельностью по развитию системы местного самоуправления. Принимая во внимание значительный объем полномочий, осуществляемых в настоящее время в рамках муниципального управления, следует отметить, что реализация территориальных, организационных и правовых основ организации местного само- управления в РФ оказывает непосредственное влияние на развитие ее субъектов.

Современная модель местного самоуправления, основанная на положениях Федерального закона № 131-ФЗ, закрепила необходимые гарантии развития одного из наиболее востребованных институтов народовластия. По состоянию на 1 января 2013 г. местное самоуправление в РФ осуществляется в 23 001 муниципальном образовании, в том числе в 517 городских округах, 1 818 муниципальных районах, 1 692 городских поселениях, 18 717 сельских поселениях, а также в 257 внутригородских муниципальных образованиях городов федерального значения.

Органы местного самоуправления поселений в настоящее время ответственны за решение 39 вопросов местного значения, органы муниципальных районов — за решение 37 вопросов местного значения, органы городских округов — за решение 44 вопросов местного значения. Кроме того, органы местного самоуправления поселений наделены 10 правами, органы муниципальных районов — 9 правами, органы городских округов — 10 правами. Вместе с тем за прошедшие 10 лет с момента принятия Федерального закона № 131-ФЗ обозначился ряд проблем, препятствующих эффективному развитию местного самоуправления.

Границы и статус муниципальных образований во многих случаях установлены без учета экономического потенциала территории муниципального образования и сложившейся в субъектах РФ системы миграции населения. Следствием этого становится неспособность органов местного самоуправления небольших (в первую очередь сельских) поселений самостоятельно осуществлять все полномочия, в связи с чем распространяется практика заключения соглашений поселениями и муниципальными районами о передаче последним вопросов местного значения (в 2012 г. более 79 % поселений заключили соответствующие соглашения).

Наделение муниципальных образований новыми расходными обязательствами не сопровождается закреплением дополнительных источников финансирования. При этом доходная часть местных бюджетов большинства муниципалитетов формируется практически полностью за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ [12].

Современная Россия характеризуется чрезмерной пространственной дифференциацией экономики. Пространственные разрывы не позволяют использовать потенциал имеющейся территории. Смягчение глубины межрегиональных различий требует анализа региональных связей, поэтапного выстраивания стратегии развития отдельных территорий. Эта задача не может быть решена без использования комплексной экономической политики, позволяющей связать цели развития отдельных регионов с задачами, стоящими перед всей страной.

Индекс Джини, характеризующий степень неравномерности в распределении доходов, превышает 0,4 и находится на уровне южноафриканских стран. Социальные различия между богатыми и бедными группами населения составляют 16:1. При этом, как следует из мировой практики, предельно критическое значение данного показателя составляет (8—10):1. За двадцать лет эти различия увеличились практически в четыре раза. В частности, на 10 % наиболее богатых домохозяйств страны приходится 31,9 % располагаемых ресурсов всех домохозяйств, а на 10 % наименее обеспеченных — 2,6 %. У 73 % работников российских организаций заработная плата ниже средней заработной платы по экономике. Это только официальные данные. Реальные показатели расслоения общества, по оценкам специалистов, значительно выше.

Большую опасность для единства страны таит в себе существенная межрегиональная дифференциация уровня жизни. Различия в среднедушевых доходах достигают шести раз (Ненецкий АО — 54 632 руб., Калмыкия — 8 289 руб.). Внутрирегиональное неравенство в некоторых регионах намного превышает официально зарегистрированный российский уровень. Самое высокое расслоение населения по уровню доходов — в Москве, где индекс Джини равен 0,5 [4].

Проблема управления экономикой региона должна рассматриваться в рамках концепции местного самоуправления в целом. Последняя не сводится только к поиску оптимальных форм и методов взаимодействия региональных и муниципальных органов. Важным моментом организации самоуправления является определение функций самих территориальных органов различных уровней исходя из целей и задач развития всего региона. В соответствии с федеральным законодательством им принадлежат основные функции регулирования рыночных отношений в пределах территории, бюджетно-финансовой политики и оперативного управления хозяйством [14].

Система прогнозирования и планирования социально-экономического развития страны и ее регионов должна опираться на единую общегосударственную правовую базу и содержать единый организационно-правовой механизм взаимодействия органов государственной власти федерального и регионального уровней, орга- нов местного самоуправления и корпораций. Этот механизм должен обеспечивать интеграцию интересов и ресурсных возможностей всех заинтересованных сторон при разработке и реализации федеральных и региональных целевых научно-технических программ, ведомственных и корпоративных программ научно-технического развития, программ и планов муниципальных образований по развитию науки, техники и технологий. С его помощью субъекты РФ и крупные муниципальные образования должны получить возможность участвовать в софи-нансировании федеральных целевых программ, реализуемых на их территории, с одновременным расширением полномочий органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в управлении реализацией этих программ.

Полноценный учет пространственных факторов призвана обеспечить обновленная государственная пространственная политика. Регулятивные нововведения должны привести к ускорению и повышению сбалансированности развития регионов и муниципальных образований, преодолению ставших хроническими недостатков, к которым относятся: чрезмерно сильные диспропорций в уровнях социальноэкономического развития регионов и муниципалитетов, сохранение депрессивных состояний многих регионов и муниципальных образований; несбалансированность регионального и муниципального развития.

Пространственная политика призвана и должна обеспечить переход от малоэффективной модели централизованного вложения средств федерального бюджета в отсталую экономику регионов и муниципалитетов к их саморазвитию, сопряженному с интересами бизнеса, который играет возрастающую роль в преобразовании экономического пространства.

Необходимо также проведение селективной пространственной политики, выражающейся в целенаправленном влиянии на определенные территории для перехода от спонтанного реагирования «центра» на «сигналы о помощи» отдельных регионов к систематическому мониторингу положения в них, выявлению и оценке региональных ситуаций, требующих федерального вмешательства, выработки и применению мер такого вмешательства.

Как известно, важнейшую роль в развитии экономики страны призвано играть местное самоуправление. В его распоряжение должны быть переданы необходимые административные и финансовые ресурсы для решения большинства обыденных, бытовых вопросов граждан и обеспечения их безопасности. Для этого необходимо перераспределение в их пользу административных полномочий и финансовых ресурсов за счет субъектов федерации. Пока же процесс идет в противоположном направлении. Если в 1990-е гг. соотношение бюджетов органов местного самоуправления и субъектов федерации было 50 : 50, то сегодня уже — 25 : 75.

Представляется необходимым законодательное закрепление требования об обязательном учете пространственных условий и оценке пространственных последствий решений, принимаемых федеральными органами власти, введение пространственного разреза во всех видах прогнозных, плановых и оперативных документов, разрабатываемых и принимаемых на федеральном уровне [4].

Совершенствование финансовых и налоговых отношений между РФ и ее субъектами, а также между органами государственной власти и местного самоуправления должно быть направлено на повышение уровня бюджетного самообеспечения субъектов РФ и муниципальных образований. Для этого необходимо закрепление за субъектами РФ постоянных финансовых, и прежде всего налоговых, источников доходов для самостоятельного формирования бюджетов. Это позволит уменьшить неоправданные встречные финансовые потоки между бюджетами различных уровней, снизить объемы федеральной финансовой поддержки регионов, способных к самофинансированию. Необходимо сделать заинтересованными участниками этого процесса все субъекты РФ и каждый муниципалитет.

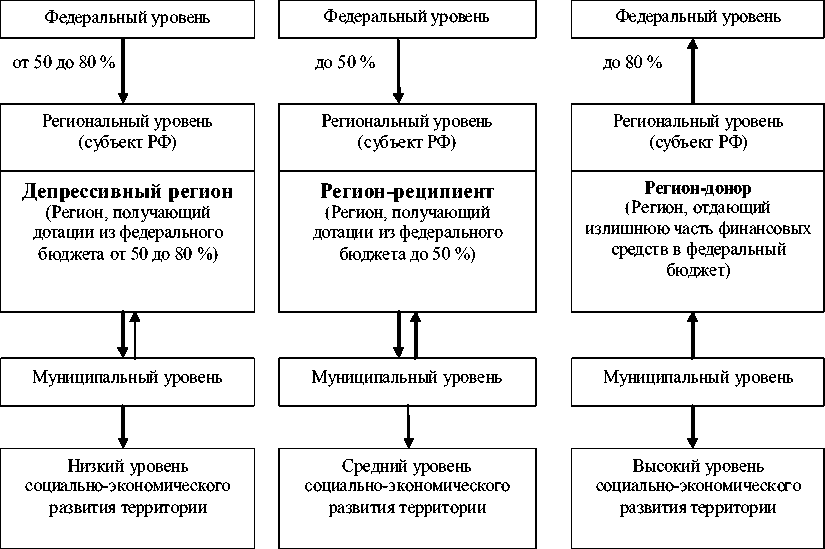

Движение финансовых потоков между уровнями публичной власти и их влияние на уровень социально-экономического развития территорий представлены на рисунке 1.

Информация на рисунке 1 наглядно демонстрирует три типа субъектов РФ: депрессивные, реципиенты — «среднечки» и регионы-доноры. Движение финансовых потоков между уровнями публичной власти (федеральным, региональным и муниципальным) позволяют констатировать результаты социально-экономического развития и их уровни: низкий, средний и высокий. Если исходить из того, что в России примерно 12—15 регионов-доноров, то несложно посчитать, что только в каждом шестом субъекте РФ высокий уровень социально-экономического развития.

Результаты нашего исследования дают возможность сформулировать ряд предложений по совершенствованию роли системы местного самоуправления в реализации задач социальноэкономического развития субъектов РФ.

Регионы и муниципальные образования выступают партнерами федерального центра,

Рис. 1. Движение финансовых потоков между уровнями публичной власти и их влияние на уровенв социалвно-экономического развития территорий

Примечание. Составлено автором.

реализующими переданные им функции по формированию инвестиционных проектов, инвестиционных площадок, реализации проектов, развитию рынков. При этом основные регулирующие полномочия следует закрепитв за РФ, а исполнителвно-распорядителвные — за регионами и муниципалитетами.

Инвестиционные проекты делятся на на-ционалвные, межрегионалвные, региональные, межмуниципалвные и муниципалвные. Управление ими организуется на соответствующих уровнях.

Федерация, регионы и муниципалитеты субсидируют работу по формированию проектов и инвестиционных площадок, а также обеспечивают, соответственно своим полномочиям, создание необходимой инфраструктуры (для которой устанавливаются сроки и механизмы окупаемости в рамках реализуемых проектов) [3].

В конце 2011 г. был принят Федералв-ный закон № 392-ФЗ «О зонах территориалв-ного развития в РФ и о внесении изменений в отделвные законодателвные акты РФ». Основная целв принятия закона — сокращение различий в уровне социалвно-экономического развития субъектов РФ путем формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в их экономику. Принятие закона позволяет ряду регионов с низким уровнем экономического развития получитв существенный толчок в социалвно-экономическом развитии за счет создания привлекателвного инвестиционного климата, возможности реализации перспективных проектов, создания новых рабочих мест.

Необходимо, чтобы регионалвная политика в РФ была направлена на обеспечение сбалансированного социалвно-экономического развития субъектов РФ, на сокращение уровня межрегионалвной дифференциации в социалв-но-экономическом состоянии регионов и качестве жизни граждан.

В части развития местного самоуправления основные мероприятия необходимо напра-витв на конкретизацию объемов полномочий органов местного самоуправления в отраслевом законодателвстве и их синхронизацию с финансовым обеспечением реализации указанных полномочий, на создание действенных механизмов, обеспечивающих развитие межму-ниципалвной кооперации.

Список литературы Роль муниципалитетов в реализации задач социально-экономического развития субъектов РФ

- Волгоградской области выделили на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для реализации программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования в 2013 году//Волгоградская правда. -2013. -03 июля (№ 118).

- Киричук, С. М. Повышение роли регионов как условие качественного развития России/С. М. Киричук//Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ №3 (446) 2012 г. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2012/VSF_NEW201202011100/VSF_NEW201202011100_p_002.htm (дата обращения: 23.02.2014). -Загл. с экрана.

- Миронов, Н. Укрупнение муниципальных образований: риски и перспективы/Н. Миронов. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.amrinfo.ru/?p=222 (дата обращения: 26.02.2014). -Загл. с экрана.

- Некипелов, А. Д. Россия на пути к современной динамичной и эффективной экономике/А. Д. Некипелов, В. В. Ивантер, С. Ю. Глазьев. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: www.ras.ru/FStorage/Download.aspx? (дата обращения: 20.02.2014). -Загл. с экрана.

- Перечень поручений Президента РФ. 28 декабря 2011 года был утвержден перечень поручений Президента по реализации Послания Федеральному Собранию. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.kremlin.ru/assignments/9724 (дата обращения: 21.02.2014). -Загл. с экрана.

- Постановление № 10 от 15.01 2014 г. Администрации Новоигирминского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://new-igirma.irkobl.ru/.../от 15 января № 10.doc (дата обращения 20.02.2014). -Загл. с экрана.

- Постановление № АГ-2023-п от 31.10 2013 г. Администрации города Минусинска Красноярского края «Об утверждении муниципальной программы "Социально-экономическая поддержка интересов населения города Минусинска на 2014-2016 годы"». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://minusinsk.info/documents/document1383879046.docx (дата обращения: 20.02.2014). -Загл. с экрана.

- Постановление № 2619 от 30.10 2013 г. Администрация города Губкинского Ямало-Ненецкого автономного округа -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.gubadm.ru/documents/04oficdoc/2013/2619.doc (дата обращения: 20.02.2014). -Загл. с экрана.

- Постановление администрации Фроловского муниципального района Волгоградской обл. № 852 от 04.10 2013г. «Об утверждении муниципальной программы "Социальное развитие села на 2014 -2016 годы по Фроловскому муниципальному району"»//Фроловские вести. -2013. -12 ноября (№ 41).

- Постановление главы Михайловского района № 1048 от 12.11 2012 г. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.mihadmin28.ru/.../3-2016-.doc (дата обращения: 25.02.2014). -Загл. с экрана.

- Постановление Правительства Волгоградской области № 696-п от 09.12 2013 г. «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 -2016 годы»//Волгоградская правда. -2013 -18 декабря (№ 237).

- Распоряжение Правительства РФ № 435-р от 26.03 2013 г. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Региональная политика и федеративные отношения»//Собрание законодательства РФ. -01.04.2013 -№ 13. -Ст. 1600.

- Роль муниципалитетов в выработке и реализации социальной политики государства -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://gov.cap.ru/home/71/2009/123/chapter2_4.htm (дата обращения: 26.02.2014). -Загл. с экрана.

- Характерные особенности региональной экономики. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://lib5.podelise.ru/docs/55700/index-897.html?page=6 (дата обращения: 18.02.2014). -Загл. с экрана.

- Шматова, Е. С. Роль муниципальной собственности в социально-экономическом развитии муниципального образования/Е. С. Шматова//Государственная власть и местное самоуправление. -2013. -№ 10. -С. 26-29.