Роль национально-культурного компонента при обучении иностранному языку (на примере корейского)

Автор: Воронина Людмила Александровна, Летун Сергей Александрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 2 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Исследованы основные подходы к определению роли понятия «национально-культурный компонент» применительно к задачам обучения русскоязычных студентов лексическим средствам общения. Выявляются его значимые с точки зрения методики обучения признаки. Сделан ряд выводов, основанных на результатах анализа корейских семем, относительно способов решения данной задачи. Выделен ряд актуальных вопросов, связанных с определением объема подлежащей усвоению национально-культурной информации, механизмов ее передачи при обучении и приемов формирования соответствующих ассоциаций и образов. Показывается, что объем накопления национально-культурной информации на определенной ступени обучения может варьироваться, поэтому представляется целесообразным говорить о перечне ассоциаций как о дополнительной информации, необходимой для полного раскрытия лексического значения слова, и которой еще только предстоит стать знанием и использоваться впоследствии при формировании лексического навыка.

Национально-культурный компонент, корейская семема, лексический фон (ЛФон), информационный запас, обучение лексическим средствам общения, ассоциация, образ

Короткий адрес: https://sciup.org/147220264

IDR: 147220264 | УДК: 378.02:37.016+39 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-2-49-56

Текст научной статьи Роль национально-культурного компонента при обучении иностранному языку (на примере корейского)

При обучении русскоязычных студентов иностранным языкам, например, корейскому, когда контактирующие стороны разделяет существенный «лингвоэтнический барьер» [Латышев, 2005. C. 17], внимание к «национально-культурному компоненту» [Емельянова, 2010. C. 60] является основополагающим. Без его учета формирование «медиатора культур» [Елизарова, 2005. C. 7] представляется затруднительным.

Согласно лингвострановедческой теории слова 1, «центральным механизмом сопряжения языка и культуры» [Верещагин, Костомаров, 2005. C. 26] считается слово как номинативная единица. Это предполагает, что основным источником аккумуляции знаний, основанных на национально-культурной информации, у обучающегося являются преимущественно лексические средства общения изучаемого языка, и обучение культуре ее носителей происходит в бόльшей степени через их усвоение. Однако эта область разработана недостаточно: до сих пор остается не совсем четко определенным необходимый для усвоения в тех или иных условиях обучения объем национально-культурной информации, механизмы ее передачи, актуализации и пр. В восточных языках малоизученными на сегодняшний день оказались проблемы онтологии национально-культурной информации как компонента знаний обучающихся и, следовательно, возможности ее передачи в процессе обучения иностранным языкам, в том числе и корейскому.

Семантическую основу любого общения составляют лексические единицы, которые и несут в себе основную, заложенную носителями контактирующих языков, информацию, воссоздавая иноязычную действительность (Н. Г. Комлев, 1969), хотя и не сводятся только к ним [Комиссаров, 1990. С. 60, 201–202]. Однако тщательный анализ слов с национальнокультурным компонентом на примере восточных языков, в частности корейского языка, методологией исследования которого стал семный и семемный анализ 2, а материалом исследования послужили корейские лексемы, заставил усомниться в правомерности тезисов о том, что национально-культурный компонент содержится исключительно в семантике лексических единиц [Верещагин, Костомаров, 2005. С. 72; Емельянова, 2010. С. 60; Хилько, 2010. С. 79; Чащин, 2014. С. 394 и др.]. Рассмотрение взглядов ученых на причины подобных утверждений обусловило необходимость уточнить роль и место национально-культурного компонента в процессе обучения лексическим средствам общения. Цель исследования заключается в установлении взаимоотношения между национально-культурным компонентом и семемой в структуре значения слова.

Национально-культурный компонент как ассоциируемая часть семемы

С точки зрения лингводидактики, знать слово – это значит «знать его формы, значение и употребление» [Соловова, 2006. C. 80]. Традиционное представление формы слова в лингводидактическом контексте включает в себя два образа: звуко-речемоторный и графический [Шатилов, 1986. С. 125]. Некоторые исследователи говорят о четырех образах: фонеме, арти-кулеме, графеме и кинеме [Горлова, 2017. C. 136]. Вне зависимости от трактовки их количества, каждый конкретный образ является знаком. Для ответа на вопрос, могут ли эти знаки содержать национально-культурную информацию, необходимо вспомнить о том, что минимальной единицей языка, имеющей план содержания, является семема (термин О. С. Ахмановой). А семема – это уже единица значения слова 3, следовательно, ни в одном из упомянутых выше образов национально-культурная информация содержаться не может.

Овладение обучающимися формами слова сопровождается присвоением его значения, под которым в лингвистике в широком смысле понимается все содержание знака [Ахманова, 1966. C. 154-158]. Предполагается, что в зависимости от конкретного профиля и уровня обучающегося им постепенно усваиваются и другие значения слова как знака. И здесь мы ставим перед собой цель уточнить понятие «национально-культурный компонент»: определить те значения, которые соотносятся с национально-культурной информацией, передающей этнокультурные реалии носителей изучаемого языка.

Ученые-лингвисты обычно в план содержания слова включают лексическое и грамматическое значения, где за связь с реальными объектами отвечает первое из них. Лексическое значение (или денотат) – это закрепленное в толковом словаре языковое значение знака [Коровина, 2010. C. 333]; оно обозначает предмет или явление действительности в широком смысле слова, например, русское слово ночь и его корейский эквивалент пам (□) обозначают промежуток времени, когда солнце находится ниже линии горизонта 4. Тем не менее, между этими словами трудно поставить знак равенства: носители корейского языка и культуры вкладывают в это «лексическое понятие» [Верещагин, Костомаров, 2005. C. 63] темное время суток протяженностью с девяти вечера до полуночи, что зависит от географического положения Корейского полуострова (рано темнеет и так же рано рассветает), но ни в одном языковом словаре этой информации не приводится. Ее можно найти в некоторых учебных пособиях по корейскому языку для иностранцев, т.е. их корейские авторы-разработчики намеренно сообщают носителям других культур об этом факте в дополнение к лексическому значению. Подобная уточняющая информация помогает, например, русскоязычным обучающимся сформировать более полное представление о ночи как понятии, характерном для национальной культуры носителей корейского языка, представляя собой то нестрогое классифицирующее понятие, которое в трудах Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова принято считать лексическим понятием. Таким образом, русскоязычные обучающиеся могут уточнить понятие ночь (□) пам применительно к другой национальной культуре и, по Е. М. Ве- рещагину и В. Г. Костомарову, постичь разницу понятий в дефинициях «лексическое понятие» и «лексическое значение», раскрытую в рамках лингвострановедческой теории слова ее создателями за счет добавления семантической доли (термин Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова) с уточнением временного промежутка.

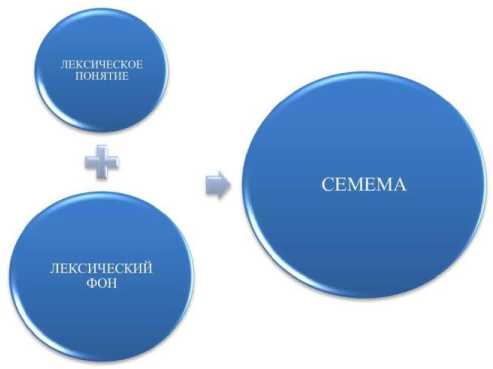

Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров считают, что национально-культурная информация содержится в «лексическом фоне» [Верещагин, Костомаров, 2005. C. 78] и является частью семемы (см. рисунок). Рассуждая в таком ключе, авторы хотят нам сказать о том, что значение термина «лексическое понятие» намного шире общепринятого «лексического значения» в лингвистике.

Содержательное наполнение семемы в лингвострановедческой теории слова Content of the sememe according to the linguistic and cultural theory of the word

Такая точка зрения вызывает возражение по следующим причинам. Если бы лексический фон входил в семему как ее компонент, то он был бы зафиксирован в словаре как часть содержания языкового знака. Очевидно, что упомянутое выше неполноэквивалентное для русскоязычных корейское слово пам (□) «ночь, вечер» не входит ни в одну из предложенных авторами лингвострановедческой теории групп классификации безэквивалентной и неполноэквивалентной лексики [Верещагин, Костомаров, 2005. C. 80-94]. Для русскоязычных каждое корейское слово, отражающее ту или иную национально-культурную реалию, является либо безэквивалентным, либо неполноэквивалентным, что объясняется иным укладом жизни носителей этого языка и культуры. Такое понимание проблемы приводит нас к выводу о неязыковой природе национально-культурной информации , раскрытой в терминах лингвострановедческой теории, согласно логике которой обучающийся должен вырабатывать в своем сознании новые лексические понятия. Но очевидно, что при помощи только языковых словарей сделать это не представляется возможным. Национально-культурному компоненту в процессе обучения предстоит быть сопоставленным с семантемой, что представляется более оправданным с точки зрения лингводидактики.

В обосновании природы происхождения лексического фона особенно полезной для наших рассуждений представляется мысль авторов лингвострановедческой теории слова о связи семантической доли и «локальной ассоциации» [Верещагин, Костомаров, 2005. C. 67-68]. Механизм локальной ассоциации, будучи научной категорией психологии, работает точно так же, как и референция [Коровина, 2010. C. 332] из области семиотики: с помощью определенной ассоциации у обучающегося можно актуализировать совершенно конкретный референт. И, наоборот, референт можно связать с формой слова (его четырьмя образами, со всеми сразу или по отдельности). Очень показательными в связи с этим выглядят лексические средства общения восточных языков: так, корейское слово хэнё (^У) может быть передано на русский язык соответствиями «ныряльщица, женщина-водолаз 5, фридайвер». Ни переводные, ни беспереводные способы семантизации сами по себе не позволят обучающемуся без дополнительной информации отличить хэнё (§НУ) как от женщины-водолаза, так и от ныряльщицы или женщины-фридайвера. Для лексемы хэнё (5НУ) с семемой Д1 (У^^^ ВУ^ М, S^, 013 Щ^» ЩЬ 5S Лй^ УЬ УЛ 6) эквивалентными являются русские лексемы ныряльщица, женщина-водолаз и, в бόльшей степени, фридайвер. Но, во-первых, ныряльщица ассоциируется у русскоязычных носителей больше не с морем, а со спортом. Во-вторых, иноязычная лексема хэнё (^У) не имеет семемы Д2 (Сильная, хорошо плавающая собака, используемая для спасения утопающих7), которую несет русская лексема водолаз, что ставит под сомнение возможность ее эквивалентного использования еще и по причине отсутствия у хэнё (§НУ) специального водолазного снаряжения, благодаря наличию которого становятся возможными любые работы на глубине. Эти семемы в корейском языке соответствуют лексемам кор. 9Ф^ ОФ5) чамсубу (чамсугон) и кор. n^s^- Л нюп-хондыллэнды кэ соответственно.

Компонентный анализ лексемы хэнё ( ^У ) выявляет, что это не просто «ныряльщица» или «фридайвер», а своего рода «женщина моря» 8, которая имеет следующие дифференциальные с указанными выше потенциальными эквивалентами семемы: 1) ныряние как способ заработать на жизнь; 2) только добыча морепродуктов; 3) отсутствие газового баллона в качестве оборудования, 4) ныряние не как хобби, а как работа. Никакой из используемых в качестве лингвистических методов анализ, а также его результаты, не позволяют вызвать ассоциацию лексемы хэнё (5 НУ ) с теплыми водами и островами Южного моря, туристическими достопримечательностями, особыми металлическими скребками и корзинами, использованием этими женщинами особой техники задержки дыхания, непрестижностью такого способа зарабатывания себе и своей семье на жизнь, в отличие, например, от японских женщин-ама кит. ЖА , яп. &£ , «человек моря», работа которых всегда считалась престижной.

Объем накопления национально-культурной информации на определенной ступени обучения может варьироваться, поэтому представляется целесообразным говорить о перечне ассоциаций как о дополнительной информации к определенному лексическому значению, которой еще только предстоит стать знанием и использоваться впоследствии на этапах тренировки и применения при формировании лексического навыка.

Таким образом, в лингводидактическом контексте национально-культурный компонент при обучении лексическим средствам общения - это ассоциируемый компонент значения, который актуализируется в сознании обучающегося как информация, связанная с историей, географией, традициями, фольклором и т.д. страны изучаемого им языка . Он имеет психологическую природу и связан с «информационным запасом» [Миньяр-Белоручев, 1990. С. 114-115].

Полный комплекс ассоциаций, вызывающий из долговременной памяти точный образ присваиваемого на лексическом уровне предмета или явления, можно рассматривать как объем национально-культурного компонента, а механизмом его усвоения являются приемы передачи необходимой информации и приемы формирования ассоциаций.

Заключение

В теории и методике обучения иностранным языкам отмечается недостаток категориального аппарата, предназначенного для формирования медиатора культур на материале восточных языков, в том числе и корейского. Традиционные пути решения задач соизучения языка и культуры реализуются посредством национально-культурного компонента, который считается частью семантики лексических единиц. Для эффективного усвоения обучающимися иноязычной семемы представляется необходимым сопоставление конкретного лексического значения с информацией, связанной с историей, географией, традициями, фольклором и пр. страны изучаемого языка. Представленный подход открывает новые возможности в обучении восточным языкам через исследование совокупности взаимодействующих понятий «ассоциация – образ – информационный запас» и их реализацию в подлежащих последующей разработке методических решениях.

Received

03.10.2020

Список литературы Роль национально-культурного компонента при обучении иностранному языку (на примере корейского)

- Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009. 448 с.

- Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: Сов. энцикл., 1966. 608 с.

- Бондарко A. B. Семантика предела // Вопр. языкознания. 1986. № 1. C. 59−71.

- Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: лексического фона, речеповеденческих тактик и сапиентемы / Под ред. и с послесл. акад. Ю. С. Степанова. М.: Индрик, 2005. 1040 с.

- Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: Учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования: В 2 ч. М.: Академия, 2017. Ч. 2. 272 с.

- Елизарова Г. В. Культура и обучение иностранным языкам. СПб.: КАРО, 2005. 352 с.

- Емельянова Я. Б. Лингвострановедческая компетенция переводчика: теория и практика: Моногр. Н. Новгород: ООО «Стимул-СТ», 2010. 201 с.

- Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. М.: Высш. шк., 1990. 253 с.

- Коровина И. В. Соотношение понятий «знак», «референт», «денотат» и «концепт» как основных элементов референции // Вестн. Нижегор. ун-та им. Н. И. Лобачевского. Серия: Филология. 2010. № 4 (1). С. 332–336.

- Латышев Л. К. Технология перевода: Учеб. пособие для студ. лингв. вузов и фак. М.: Академия, 2005. 320 с.

- Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения французскому языку: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Иностр. яз.». М.: Просвещение, 1990. 224 с.

- Попова З. Д., Стернин И. А. Семемный и семный анализ как методы семасиологии // Язык и национальное сознание / Науч. ред. И. А. Стернин. Воронеж: Истоки, 2009. Вып. 12. С. 4–9.

- Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций: Пособие для студентов пед. вузов и учителей. М.: Просвещение, 2006. 239 с.

- Хилько Е. П. К вопросу о культурном компоненте значения лексических единиц в контексте диалога культур // Вестник Рос. гос. ун-та им. И. Канта. 2010. Вып. 2. С. 78−84.

- Чащин В. А. Фоновые знания и лексика с национально-культурной семантикой // Вестник Нижегор. ун-та им. Н. И. Лобачевского. Серия: Филология. Искусствоведение. 2014. № 1 (2). С. 393−398.

- Шатилов С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Иностр. яз.». М.: Просвещение, 1986. 223 с.