Роль научных кадров в формировании эффективной социально-экономической политики государства

Автор: Каширцева А.Ю., Чарочкина Е.Ю.

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Вопросы экономики и управления

Статья в выпуске: 2 (47), 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию связи подготовки научных кадров, научной и образовательной деятельности с формированием социально-экономической эффективностью экономики и общества на основе реформирования социально-экономических механизмов их взаимодействия и стимулирования.

Научные кадры, экономика, социально-экономическая эффективность, производство, научная и образовательная деятельность, стимулирование труда ученых

Короткий адрес: https://sciup.org/14119896

IDR: 14119896 | УДК: 330.101

Текст научной статьи Роль научных кадров в формировании эффективной социально-экономической политики государства

М ировая практика свидетельствует, что отсутствие эффективной системы подготовки и использования в обществе научных кадров чревато торможением его развития, отставанием в использовании новейших знаний прогрессивных технологий, а так же научных достижений[1,2]. Многовековая история России тоже не раз в прошлом ощущала на себе роль этого фактора, дело доходило до того, что для развития науки, образования, создания новых отраслей, освоения природных богатств, создания промышленности, новых видов вооружений приходилось приглашать зарубежных, в основном европейских ученых и специалистов.

Предпринятые российским, а затем и советским, правительством в XIX и ХХ столетиях меры, существенно изменили ситуацию с подготовкой научных кадров, что способствовало ускоренному раз- витию промышленности, строительства, геологоразведки, появлению новых производств, отраслей, индустриализации регионов, добыче полезных ископаемых, строительству городов, интенсификации сельскохозяйственного производства, развитию здравоохранения и образования, освоению космоса[3].

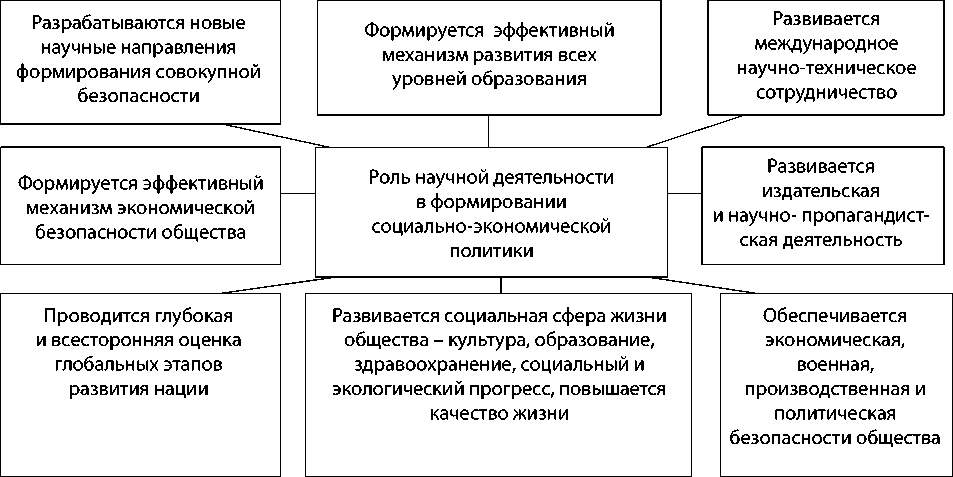

Сегодня задачи научной деятельности видятся не только в том, что бы создавать новую научную продукцию, но и отслеживать на каких основах развиваются новые технологии у конкурентов, в том числе и за рубежом. Опасно получать новые технологии из-за рубежа и не понимать, на каких принципах они функционируют, это приводит к их недоиспользованию, а то и вовсе они остаются без применения и вызывают прямые потери. В конце XIX, начале XX столетий благодаря науке в мире, а так же и в России была развернута масштабная подготовка специалистов по самым различным направлениям, как науки, так и производства, были созданы институты, опытные станции, испытательные полигоны, научные лаборатории, конструкторские отделы. Значительно расширилась тематика научных исследований, интенсивно развивалась пропаганда научных знаний, сформировалась научная общественность, возникли общества НТП, рационализаторов, изобретателей, были созданы структуры по управлению наукой, научные достижения сыграли большую роль в развитии промышленности, военно-промышленного комплекса, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, подготовки научных кадров и кадрового потенциала национальной экономики в целом (рис. 1).

XX столетие явилось выдающимся периодом в деле развития науки и подготовки научных кадров, а так же в освоении достижений научно-технического прогресса. Научные кадры способствовали значительному росту сферы образования, многие ученые сочетали научную деятельность с педагогической и производственной, в это время формируется здравоохранение как важнейшая социально-экономическая сфера жизни общества[4]. Ускоренное развитие получила подготовка управленческих кадров. Появляются принципиально новые отрасли промышленности – машиностроение, приборостроение, электроэнергетика, химическая промышленность, промышленная переработка сельскохозяйственной продукции, радио и телевидение, экономика многих стран становится диверсифицированной, более эффективной. Значительно снижается зависимость экономики от импортной продукции. Развитие науки оказало, положительное влияние и на духовные ценности общества. Однако, наиболее существенное влияние научная деятельность оказывают на формирование экологической, научно-технической, продовольственной и экономической безопасности, но особенно значительное влияние она оказывает на формирование безопасности в сфере образования, здравоохранения, управления экономикой, в части повышения конкурентоспособности. Большое значение подготовка научных кадров имеет и для модернизации экономики, перехода на инновационный путь развития[5].

На сегодняшний день дана установка на подготовку кадров по новым приоритетным направлениям развития техники и технологий, экономики и управления. Повышается роль дополнительного профессионального образования. В таблицах 1 и 2 представлены данные по подготовке научных кадров в Российской Федерации[6].

Согласно данным таблицы, за исследуемый период объем приема в аспирантуру снизился, что соответственно сказалось и на числе защитившихся аспирантов по сравнению с 2005 годом. Снижение числа защищенных диссертаций в 2015 году по сравнению с предыдущими годами можно объяснить последствиями демографической ямы, усложнением требований и порядка защиты.

Представленные в таблице данные показывают, что с 2005 года число организаций, ведущих подготовку докторантов, уменьшается, число самих докторантов и их выпуск за последние 2 года достаточно резко уменьшился, Причинами такого снижения можно отметить низкий уровень оплаты труда научных сотрудников, особенно в регионах, бюрократизация процедуры защиты и отсутствие эффективной системы подготовки научных кадров.

Рис. 1. Роль научной деятельности в формировании социально-экономической политики

Таблица 1.

Основные показатели подготовки научных кадров аспирантуры в России

|

Годы |

Число организаций ведущих подготовку аспирантов |

Численность аспирантов, человек |

Прием в аспирантуру, человек |

Выпуск из аспирантуры, человек |

В том числе с защитой диссертации |

|

2005 |

1473 |

142899 |

46896 |

33561 |

10650 |

|

2010 |

1568 |

157437 |

54558 |

33763 |

9611 |

|

2011 |

1570 |

156279 |

50582 |

33082 |

9635 |

|

2012 |

1575 |

146754 |

45556 |

35162 |

9195 |

|

2013 |

1557 |

132002 |

38971 |

34733 |

8979 |

|

2014 |

1519 |

119868 |

32981 |

28273 |

5189 |

|

2015 |

1446 |

109936 |

31647 |

25826 |

4651 |

|

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики |

|||||

Таблица 2.

Основные показатели подготовки научных кадров докторантуры в России

|

Годы |

Число организаций ведущих подготовку докторантов |

Численность докторантов, человек |

Прием в докторантуру, человек |

Выпуск из докторантуры, человек |

В том числе с защитой диссертации |

|

2005 |

535 |

4282 |

1457 |

1417 |

516 |

|

2010 |

602 |

4418 |

1650 |

1259 |

336 |

|

2011 |

608 |

4562 |

1696 |

1321 |

382 |

|

2012 |

597 |

4554 |

1632 |

1371 |

394 |

|

2013 |

585 |

4572 |

1582 |

1356 |

323 |

|

2014 |

478 |

3204 |

166 |

1359 |

231 |

|

2015 |

437 |

2007 |

419 |

1386 |

181 |

|

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики |

|||||

Современный анализ российской экономики, убедительно демонстрирует неоптимальность воспроизводства экономики и всех ресурсов. Это отставание, как показывает опыт многих стран, грозит потерей экономической и научно-технической безопасности и как следствие грозит снижением эффективности производства и качества жизни, не исключено и утерей способности двигаться темпами, сопоставимыми с развитием мировой экономики.

Созданные в ХХ столетии во многих развитых странах системы подготовки и использования научных кадров характеризуются их масштабностью, разнообразием направлений, различными уровнями компетентности, нацеленностью на реальное производство, тщательностью отбора претендентов на научную деятельность. Однако последующая трансформация этих систем, в той или иной мере, характерна появлением в этой сфере тенденций возникновения неэффективных учебных и научных учреждений, а подчас и появлением лженаучных результатов. Это свидетельствует об устаревании системы институциональных отношений вокруг организации образова- тельной и научной деятельности. Среди причин этих отрицательных явлений можно отметить использование устаревших систем подготовки научных кадров, форм оплаты труда ученых и систем материального и морального стимулирования. Это способствует превращению научной деятельности всего лишь в область массовой подготовки молодых людей с учеными степенями, то есть более высоким уровнем профессиональной подготовки, но вовсе не наращиванию новых знаний. Хотя в такой масштабной подготовке научных работников нет ничего плохого, труд ученых, как и новые знания, всегда был полезен, но необходима и соответствующая научная продукция, не только в виде диссертаций, но и в виде новых знаний, способных изменить экономику и общество. Погоня за степенями и званиями может приводить, особенно среди социально-гуманитарных и экономических дисциплин, к появлению множества неглубоких письменных работ, выполняемых не только их авторами, но и соавторами, научными посредниками, просто на коммерческой основе. Они, как правило, не оказывают заметного влияния на развитие производ- ства, экономику и общество в целом. В этих условиях важно перейти от экстенсивного варианта развития науки к интенсивному, высокотехнологическому, характеризующегося реальными результатами в части получения новых знаний. К недостаткам современной организации научно-исследовательской деятельности следует отнести и моральное старение тематики исследований, бюрократизацию ее формирования, и совсем уже недопустимые явления как плагиат и заимствование. Эти тенденции очень опасны и могут широко распространиться и нанести большой ущерб обществу.

Необходимо ускоренное институциональное и экономическое реформирование системы научных исследований и сферы подготовки научных кадров. В работах современных российских ученых предлагаются различные варианты реформирования этой сферы от ультра – радикальных, путем ликвидации сложившейся системы до вариантов ее совершенствования, как за счет имеющегося российского опыта, так и опыта зарубежных стран. На наш взгляд, реформирование научной сферы в новых постиндустриальных условиях развития общества действительно необходимо, об этом говорит не только наш опыт, но и процессы, которые происходят за рубежом. Это, несомненно, должна быть система институциональных преобразований.Можно было бы начать с пересмотра принципов отбора бакалавров, магистров, специалистов для продолжения учебы в аспирантуре (докторантуре). Как известно, долгое время прием в аспирантуру основывался на студентах отлично и хорошо завершивших обучение и проявивших себя в научной работе. В 50-е годы XX столетия появилось и было реализовано требование обязательного стажа работы по специальности, что, несомненно, особенно для технологических, экономических и социально-политических наук имеет смысл и может позволить значительно повышать уровень практических знаний, имеющих немаловажное значение и для науки. Особенно перспективными для приема в аспирантуру следует считать молодых научных работников уже работающих в научных учреждениях и добивающихся интересных результатов. Сохраняющиеся до сих пор требования по приему в аспирантуру, часто незаслуженно их отсекают (по формальным признакам) от учебы в аспирантуре. Это зачастую бывают научные работники, действительно занимавшиеся наукой – селекционеры, агрономы, конструкторы, изобретатели, например испытывающие трудности с иностранными языками. Для их поступления в аспирантуру следовало бы создавать определенные льготы, приемлемые формы обучения. В тоже время необходимы институциональные препятствия для тех, кто не занимается наукой и не собирается ею заниматься, в перспективе, нацеленные на степени. Именно работающие в на- уке аспиранты и должны быть основным источником формирования научных кадров. В обновлении нуждаются и методы оценки эффективности научных работ. Следует снизить роль формальных признаков ее характеризующих, так оценка научной деятельности по количеству и объему публикаций, редко свидетельствует о новых знаниях, а лишь приводит к чрезмерно большому объему печатной продукции. Новые научные знания лучше всего оформлять патентами, интеллектуальными свидетельствами, которые могут стать основой оформления интеллектуальной собственности. В трансформации нуждается и система оплаты труда научных работников. Труд научного работника достаточно сложен, он обладает высокой мультипликативной эффективностью, поэтому оплачиваться он должен достойно. Научному работнику зачастую некогда заняться личным домашним хозяйством, бизнесом, второй занятостью. Даже свой отпуск ученые используют для приобретения новых знаний, продолжения научных исследований. Однако у большинства российских ученых заработная плата уступает даже оплате простого труда, она слабо связана с результатами научной деятельности, полученными научными продуктами, а так же их использования в экономике.

В больших городах уровень оплаты труда преподавателей, научных работников несколько выше, но там и условия жизни намного сложнее и дороже. Широко распространена вторая занятость профессора, доцента, но это снижает активность ученых и качество их научно-исследовательской работы, делает ее формальной. Оплата труда научного работника должна быть не только на, более высоком уровне, хотя бы на среднерегиональном, но и тесно связанной с количеством и качеством научной продукции. Ученые степени лучше всего сделать показателем общекультурной и общепрофессиональной компетентности научного работника его научного потенциала [7]. Это приведет к большой нацеленности науки на результат.

Науке нужны как люди, способные разрабатывать научные проблемы, так и работники, владеющие практическими навыками и тесно сотрудничающих с производством в части разработки технологий и создания новыхотраслей иматериалов. В настоящее время значительная часть кадров реально интегрирована в производство, что приносит пользу в системе высшего образования, однако эффективность ее в науке невысокая, это связано со спецификой образования. Очень важно сферу подготовки научных кадров реально интегрировать с производством, образованием государственным управлением. В этих условиях важно разделить оценку преподавателей как ученых и как педагогов. Преподавателю вуза в современных условиях зачастую приходится одновременно вести повседневную, оригинальную, самостоятельную научно-исследовательскую деятельность с выходом на новые занятия и интенсивную, тоже эффективную, полную научной информации педагогическую деятельность по формированию знаний, умений, общекультурных и общепрофессиональных компетенций у своих учащихся. Организация труда ученых в вузах может быть улучшена за счет более тесной интеграции образования с производством и наукой, за счет выделения научных коллективов в самостоятельные научные подразделения. Полезно было бы и периодическое освобождение ученых-педагогов от учебно-методической и воспитательной работы на 3-5 лет, для того, чтобы они имели возможность сделать за это время научный продукт, а в последующем возвращались бы и к научно-методической работе. В институциональных преобразованиях нуждается и система присвоения научных званий – доцента, профессора. В настоящее время они привязаны к ученым степеням кандидата и доктора наук и зачастую формально к педагогической работе, а можно было бы их развести и создать самостоятельные системы: одну систему, ориентированную на эффективную педагогическую деятельность, естественно с выполнением требований по учебно-методической, издательской, пропагандистской и воспитательной работе в широком смысле и с последующим присвоением званий доцента или профессора, и вторую систему, ориентированную на научную работу с последующим присвоением ученых степеней кандидата и доктора наук. Преимущество такого подхода к присвоению степеней и званий позволит сделать эти системы более эффективными, стимулирующими как интенсивную научную работу, так и активную высокопрофессиональную педагогическую деятельность, позволят более эффективно использовать индивидуальные интеллектуальные способности ученых и педагогов. Опыт указывает на то, что хороший ученый не обязательно и отличный педагог, за ними, все же, стоят разные человеческие ресурсы, для получения звания доцента или профессора недостаточно иметь степень кандидата или доктора наук, ученые степени конечно сами по себе очень весомы и являются высшей оценкой научной деятельности сотрудника, но необходимы еще и немалые усилия и для выполнения профессорских обязанностей, в частности, обязательна должна быть многолетняя (10-15 лет) педагогическая практика, а так же издание целого ряда учебных пособий, учебников, и других образовательных технологий. В реформировании нуждается и система управления научно-исследовательской работой. Главная задача этой сферы видится в том, что бы в максимальной степени стимулировать интенсификацию научно-исследовательской работы, повышение ее эффективности на основе интеграции науки с производством, образованием и культурой. Идеи интеграции науки с образованием и производством в широком смысле получила распространение в условиях научно-технической революции в 50-60 гг. XX столетия. За последние десятилетия в этом отношении многое сделано, быстро развивается мировая наука, образование, однако до органичной интеграции этих сфер еще далеко, наука, образование и производство, часто развиваются оторвано друг от друга, не образуют единого синхронного механизма. Выполняется большой объем устаревших исследований, не получающих технологического воплощения, а подготовка работников и специалистов хотя количественно и возрастает, но характерна тенденциями усиления ее отрыва от потребностей и требований общекультурных и общепрофессиональных компетенций. Отрыв науки, образования от реального производства проявляется в невостребованности получаемых научных результатов, слабом их использовании, невысоком качестве, недостаточной актуальности научных исследований, в необходимости переквалификации выпускников учебных заведений, повышение общекультурных и профессиональных компетенций рабочих и специалистов только что закончивших учебные заведения. Для повышения конкурентоспособности экономики, ее финансового благополучия важно чтобы наука в виде научно-исследовательских институтов, испытательных полигонов, опытных станций развивалась, прежде всего, на отраслевом уровне, может быть во главе с отраслевыми академиями, что позволит сделать связь науки и производства более тесной, влиять на их взаимодействие[8]. Перспективными являются и научно-производственные кластеры. Следует улучшать и финансовые взаимоотношения науки и производства, научные продукты должны соответствующим образом оплачиваться, быть востребованными. Значительные изменения предстоит сделать и в развитии образования, оно должно быть отраслевым, тесно связанным с потребностями соответствующего сектора экономики, не только в количественном, но и в качественном отношении. В настоящее время государство и бизнес проявляют все большую заботу о состоянии образования и о подготовки научных кадров, взаимодействии науки и производства, что соответствует их экономическим, социальным и политическим интересам, так как позволяет формировать экономическую безопасность страны. Не менее важно сформировать систему организационно-финансовых инструментов взаимодействия с наукой и образованием в условиях рынка. Даже небольшие отчисления от реализованной продукции в федеральные и региональные фонды развития науки и образования могли бы сделать их связи еще более тесными, способствовать созданию гибких форм взаимодействия: организации студенческих и аспирантских, научных и производственных практик студентов, договоров на выполнение проектов с новыми технологиями.

Успех их взаимодействия, как показывает мировая практика, часто обеспечивают не крупные научные учреждения, а организация небольших, мобильных отделов, кафедр, конструкторских бюро, тесно и оперативно работающих с производством.

Подводя итог, можно сказать, что создание благоприятной и эффективной системы подготовки научных кадров это один из основных факторов формирования социально-экономической политики любого государства. Мы должны стремится к тому, что бы вы- растить свои профессиональные кадры, а это требует развития институтов, повышения зарплат, разработки государственных социальных программ для ученых и улучшения их социального содержания.

Исследование выполнено по гранту Президента РФ по государственной поддержке ведущих научных школ № НШ-9726.2016.6 «Реализация государственной экономической политики посредством развития инструментов стратегического и индикативного планирования»

Список литературы Роль научных кадров в формировании эффективной социально-экономической политики государства

- Brock William A., Leonard J. Mirman. (1972). Optimal Economic Growth and Uncertainty: The Discounted Case. Journal of Economic Theory. 4 (479-513).

- Drucker P.F. Post-Capitalist Society. N.-Y., 1993, p. 19-21.

- Андросова И.В., Чарочкина Е.Ю., Сокольникова Е.С. Государственное регулирование инвестиционной деятельности на макроэкономическом уровне // Перспективы науки. 2015. №10 (73). С. 126-129.

- Беккер Г. Человеческий капитал. Воздействие на заработки инвестиций в человеческий капитал // США: экономика, политика, идеология. 1993. №11.

- Мау В. Новая модель социально-экономического развития России: Подходы к проблеме [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://2020strategy.ru/data/2011/07/14/1214719972/6.

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2018 годы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/main.

- Сафронов В.В., Чарочкина Е.Ю. Общекультурная и общепрофессиональная компетентности как новая парадигма формирования кадрового потенциала. Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2. С. 270-275.

- Чарочкина Е.Ю., Переверзева Н.В. Проблемы состояния и повышения занятости населения в региональной экономике // Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. №2. С. 270-275.