Роль образования в ускорении социально-экономического роста страны

Автор: Мардонов Р.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 11 (78), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрывается роль образования в системе факторов ускорения экономического роста страны. В связи с этим обосновывается необходимость совершенствования системы образования в современных условиях.

Система образования, социально-экономический рост, человеческий капитал, техническое преобразование, опыт узбекистана, концепция непрерывного образования

Короткий адрес: https://sciup.org/140251770

IDR: 140251770 | УДК: 004.02:004.5:004.9

Текст научной статьи Роль образования в ускорении социально-экономического роста страны

Система образования является основой любой цивилизации, решающим фактором прогресса и успешного социально-экономического продвижения. Экономический подъем, и высокий уровень благосостояния людей достигается там, где проблемам образования уделяется приоритетное внимание.

Образование оказывает влияние не только на самого человека, повышая уровень и качество его человеческого капитала, но и на экономику и общество в целом. Экономика, в которой работники имеют высокий уровень образования (квалификации), соответствующий используемым в ней технологиям, обладает очевидными преимуществами перед экономикой, использующей более отсталые технологии и низкоквалифицированных работников. В этой связи можно смело утверждать, что не существует ничего важнее развития системы образования и повышения, на этой основе, уровня научно-образовательного потенциала страны.

Известно, что основой рабочей силы в индустриальном обществе были рабочие не очень высокой квалификации, на их обучение стандартным операциям требовалось всего несколько недель. С переходом к постиндустриальному обществу растет спрос на квалифицированную рабочую силу и управленцев. Быстрые технологические перемены вынуждают работников приобретать новые производственные навыки, то есть учиться на протяжении всей своей трудовой деятельности. Поэтому создание и применение новых знаний становится важнейшей отраслью экономики. Ускоряются темпы накопления знаний, формируется потребность в непрерывном образовании и постоянном повышении квалификации. Поэтому изучение специфики постиндустриального общества, дальнейшее повышение роли образования в экономике и обществе, увеличение доли расходов на образование в ВВП представляются естественными и неизбежными процессами. В связи с этим произошел коренной пересмотр в политике государства. Образование заняло достойное место в стратегии роста различных стран.

Проблемы взаимосвязи экономического роста и образования рассмотрены в экономической науке весьма подробно. Ещё А. Смит писал в своем знаменитом труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» [1, c.303], что человека, изучившего с затратой большего труда и времени какую-либо из профессий, требующих ловкости и искусства, можно сравнивать с дорогой машиной.

Артур Мэдисон, автор исследования «Динамические силы капиталистического развития», установил, что чем выше доля образованных людей в численности населения страны, тем выше темпы экономического роста. Он также вывел зависимость, согласно которой увеличение ассигнований на образование на 1% ведет к увеличению валового внутреннего продукта страны на 0,35%[2, p.45].

В 2004 г. Организация экономического сотрудничества и развития пришла к выводу, что если для жителей определенной страны среднестатистический срок обучения увеличивается на год, это повышает валовый внутренний продукт данного государства на 3–6%.

Большой интерес представляют исследования Ричарда Истерлина, выявившего связь между распространением образования в различных странах и началом экономического роста. Ученый установил, что заметный рост национальной экономики начинает проявляться, как правило, через 2530 лет после начала образовательной реформы [3, P. 89–125.].

Еще один метод оценки экономической эффективности образования связан с именем Э. Денисона, который количественно соотнес воздействие различных факторов экономического роста на рост реального национального дохода. Его оценки приведены в таблице 1[4].

Таблица 1

Факторы, влияющие на рост реального национального дохода США, 1929 - 1982 гг.

|

№ |

Факторы роста |

Вес каждого фактора, % |

|

1. |

Увеличение трудозатрат |

32 |

|

2. |

Повышение производительности труда,в т.ч.: |

68 |

|

технический прогресс |

28 |

|

|

затраты капитала |

19 |

|

|

образование и профподготовка |

14 |

|

|

экономия, обусловленная масштабами производства |

9 |

|

улучшение распределения ресурсов |

8 |

|

|

законодательно-институциональные и другие факторы |

9 |

|

|

Всего |

100 |

По оценкам Э. Денисона, улучшение качества рабочей силы определило 14% прироста реального национального дохода в США. Им же была рассмотрена зависимость между уровнем образования и доходами экономически активного населения. Э. Денисон предположил, что разница между средними доходами лиц одного возраста на 3/5 определяется уровнем образования, а остальное за счет личных способностей и других обстоятельств.

Согласно исследованиям, проведенным в Японии, степень образования работников влияет на техническое преобразование: если уровень образования рабочих поднимается на один класс, то уровень техники – на 6%. Обычно, чем ниже уровень образования, тем меньше национальный доход страны.

Можем сослаться и на мнения ряда российских ученых. В частности. В. Щетинин пишет: «По имеющимся оценкам, в развитых странах 60% прироста национального дохода определяется приростом знаний и образованности общества. Через призму теории человеческого капитала образование стало рассматриваться во многих странах как решающий источник экономического роста, как инструмент смягчения экономического неравенства и как средство борьбы с безработицей»[5,c.44].

С этим автором солидарна Н. Римашевская, которая считает, что «в развитых странах ….. на роль базового фактора развития экономики выдвигается образование, в том числе системы, обеспечивающие получение профессиональных знаний в течение всей жизни; «жизненный цикл знаний», навыков, профессий сегодня оказывается чрезвычайно коротким». Наряду с этим, она также приводит оценки масштабов человеческого капитала в экономике: «В условиях утверждения «глобально-информационного уклада» все более жесткими становятся требования к качеству рабочей силы. В современной мирохозяйственной конкуренции побеждают «не числом, а умением», и основным источником национального богатства становится «интеллектуальный капитал»[6,c.23].

Согласно оценкам Всемирного банка, данным применительно к 192 странам, на долю физического капитала (накопленных материальновещественных фондов) приходится в среднем 16% общего богатства, на долю природного капитала – 20, а капитала человеческого – 64%. Для России эта пропорция – 14, 72 и 14%, тогда как в Германии, Японии и Швеции удельный вес человеческого капитала достигает 80%».

По оценкам из докладов Мирового банка следует, что повышение образовательного уровня на один год увеличивает ВНП на 4%. В целом повышение образовательного уровня на три года обеспечило увеличение роста ВНП на 0,4% пункта в год» [7].

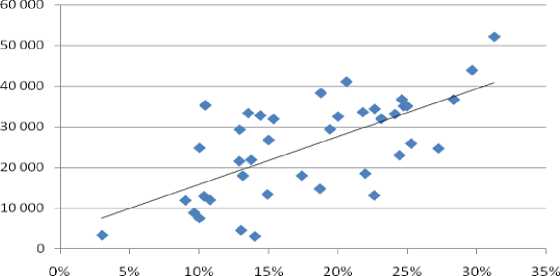

Действительно, даже беглый взгляд на статистические данные показывает наличие тесной связи между образованием и экономикой. На рис. 1 сопоставлены уровень экономического развития по величине валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) на душу населения и доля населения с высшим образованием по более чем 40 странам, включая страны ОЭСР и некоторые страны, по которым имеется достоверная информация [8].

Доля населения с третичным образованием типа А

Рис. 1. Уровень экономического развития стран и доля населения с третичным образованием типа А3 (высшее профессиональное образование)

Результаты образования носят долговременный характер, они не ограничиваются удовлетворением текущих потребностей людей и накладывают глубокий отпечаток на экономический, социальный, культурный и нравственный облик страны в течение будущих десятилетий. И капиталовложения в сферу образования (также как и в науку, культуру, здравоохранение) непременно окупятся в государственном масштабе. Непосредственно высшее образование дает долговременный результат, заключающийся в высоком качестве рабочей силы и создании основы для ее постоянного совершенствования в течение всей активной жизни человека. Инвестиции в образование не только оказывают влияние на развитие творческих способностей, профессионализма, повышение социального статуса каждого индивида, но и воздействуют на воспроизводство интеллектуально-духовного потенциала общества в целом. И, инвестирование в улучшение качества человеческого капитала имеет непосредственное отношение к экономическому росту. В течение последних лет было собрано значительное количество данных, доказывающих наличие прямой связи между инвестициями в образование и экономическим ростом, существенную роль в этом играют затраты общества на высшее образование. В результате проведенных исследований ученые пришли к следующим выводам:

-

- чем выше у страны показатель среднего числа лет, которое граждане затрачивают на образование, тем быстрее растет ее экономика;

-

- в стране, где высшее образование развивалось более быстрыми темпами, наблюдались и более высокие темпы экономического роста;

-

- значение образования как фактора производства связано с его влиянием на производительность;

-

- образование оказывает положительное влияние на инвестиции в физический капитал, что тоже способствует экономическому росту.

Безусловно, эти масштабы характерны для многих развивающихся стран и не всякое государство располагает возможностью финансирования инвестиций в образование в подобных объемах. В этом отношении Р. Санер отмечает, что сегодня в мире экономики, страны без образованной рабочей силы, просто не могут развивать свою экономику, как бы они этого не желали. Это приводит нас к простому выводу: если страна не может организовать хорошей системы образования, она не может быть конкурентоспособной на экономическом рынке [9].

На современном этапе приоритетными направлениями государственной политики в области образования должны стать: формирование современной системы непрерывного профессионального образования, повышение качества профессионального образования, создание равных стартовых возможностей и роста доступности качественного общего образования, повышение инвестиционной привлекательности сферы образования.

В цивилизованном мире образовательная политика, отражая общенациональные интересы в сфере образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие тенденции мирового развития. Сегодня, как мы видим, основными современными тенденциями мирового развития, определяющими существенные изменения в системе образования, стали:

-

- ускорение темпов развития общества и как следствие - необходимость подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях;

-

- переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую важность приобретают факторы коммуникабельности и толерантности;

-

- возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует формирования современного мышления у молодого поколения;

-

- демократизация общества, расширение возможностей политического и социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан к такому выбору;

-

- динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности;

-

- рост значения человеческого капитала, который в развитых странах составляет 70–80% национального богатства, что обуславливает интенсивное, опережающее развитие образования как молодежи, так и взрослого населения.

Исходя из этого, Узбекистан в 1996 году начал системные реформы в сфере образования. В Узбекистане была принята и реализована Национальная Программа по подготовке кадров, целью которой является коренное реформирование сферы образования, в основу которой легла новая концепция непрерывного образования населения, максимальная приближенность образования к потребностям рынка труда через создание принципиально новой системы среднего специального, профессионального образования, сохранение системы всеобщего бесплатного среднего 12летнего образования. Результаты анализа показывают, что в результате проводимых преобразований и реформ в Узбекистане достигнут высокий уровень образования. Индекс образования в Узбекистане составляет 0,992, в то время как среднемировое значение равно 0,770. Это означает, что практически все населения страны грамотное.

В своем докладе на открытии международной конференции «Подготовка образованного и интеллектуально развитого поколения - как важнейшее условие устойчивого развития и модернизации страны» Первый Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов отметил: «Мы всегда отдавали себе отчет в том, что только люди, которые осознают необходимость гармонии национальных и общечеловеческих ценностей, располагающие современными знаниями, интеллектуальным потенциалом и передовыми технологиями, могут добиться поставленных стратегических целей развития»[10].

В Узбекистане ежегодные расходы на образование составляют 10-12% к ВВП, что превышает почти в 2 раза размеры инвестиций в образование, необходимых для обеспечения устойчивого развития страны, рекомендаванные ЮНЕСКО (6-7 процентов)[11]. Следует также отметить, что ЮНЕСКО ставит цель перед странами-участниками увеличить размеры инвестиций в образование до 6% от своего ВВП и до 20% государственного бюджета[12].

В Узбекистане затраты на развитие и реформирование образования в расходах Государственного бюджета превышают 35% [13]. На социальную сферу в 2016 году будет направлено 59,1 процента всех расходов Государственного бюджета, или больше, в том числе на образование - 33,7 процента, здравоохранение - 14 процентов.

В системе 9-летнего всеобщего бесплатного образования в 2014/2015 учебном году в Узбекистане функционирует 9,7 тыс. школ и обучается более 4,5 млн. учеников, работает около 390,6 тыс. учителей. На каждого учителя приходится 11 учеников, что является одним из самых высоких показателей среди развитых стран, в частности, в Германии в 2011 году этот показатель составляет 14 учеников, в Южной Корее 17,2, в Великобритании 16,3, а в США 15,2.

В системе трехлетнего всеобщего бесплатного среднего специального профессионального образования в 2014/2015 учебному году функционируют 1414 профессиональных колледжей и 143 академических лицея, где обучаются свыше 1,5 млн. учащихся. В системе среднего специального, профессионального образования работают 100485 преподавателей и мастеров производственного обучения, в том числе 94830 (около 94%) с высшим образованием.

Система высшего образования представлена 68 высшими образовательными учреждениями. Высшие учебные заведения ежегодно принимают на учебу в среднем 63-64 тыс. человек. В системе высшего образования в 2014/2015 учебном году обучались 261,3 тыс. студентов. В высших учебных заведениях работает 23,5 тыс. преподавателей, из которых 7964 (33%) имеют ученую степень [14,c.116-143].

Следует отметить, что в результате проводимых реформ существенно улучшилось качество рабочей силы. Если в 2000 году основную часть (60,7%) занятых в экономике составляли лица со средним и неполным средним образованием, то по итогам 2014 года их доля составила всего 24,3%.

Структура занятого населения по уровню образования, в % к итогу

|

№ |

Уровни образования |

Годы |

|

|

2000 |

2014 |

||

|

1. |

Среднее и неполное среднее |

60,7% |

24,3% |

|

2. |

Среднее специальное образование |

21,7% |

42,9% |

|

3. |

Высшее образование |

17,6% |

32,8% |

|

Итого |

100 |

100 |

|

Таким образом, реформы, проводимые в республике в сфере образования способствуют существенному повышению качества рабочей силы, развитию человеческого капитала, основного фактора экономического роста. Вместе с тем, в деле реформирования системы образования в Узбекистане имеются некоторые недостатки. В частности, наблюдается снижение охвата населения высшим образованием. Например, в 1990/1991 учебном году на 10 тыс. жителей республики приходилось 168 студентов.. Этот показатель опережал многие развитые страны, такие как Германия, Великобритания, Италия, Швейцария. Однако, в последнее время наблюдается снижение этого коэффициента.

Кроме этого, современная система профессионального образования и рынок труда по-прежнему дистанцируются друг с другом. Следует признать, что действия образовательных учреждений, работодателей и органов управления образованием скоординорованы очень слабо. Работодатели не участвуют в разработке госзаказа, экспертизе стандартов образования, в работе аттестационных комиссий, в разработке учебных планов и содержании учебных программ.

Устранение перечисленных недостатков могли бы существенно повысить эффективность системы образования, а следовательно, эффективность развития всех секторов экономики и тем самым образование задает динамику качественного развития общества.

Список литературы Роль образования в ускорении социально-экономического роста страны

- Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. II. - М.: ОГИЗ СОЦЭКГИЗ, 1935. - с.303.

- Madison A. Dynamic Forces of Capitalist Development. 1991.P.45.

- Easterlin R. A. Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence // Nations and Households in Economic Growth. N.Y., 1974. P. 89-125.

- Денисон Э. Исследование различий в темпах экономического роста. - М.: Прогресс, 1971. 645 с.

- Щетинин В. Человеческий капитал и неоднозначность его трактовки // Мировая экономика и международные отношения. 2001.- № 12. - С. 44.

- Римашевкая Н. Человеческий потенциал России и проблемы сбережения населения // Российский экономический журнал. 2004.- № 9-10.- С. 23.

- www.worldbank.org/indicators

- М.Л.Агронович. Социальный и экономический эффект образования. www.mamso.ru/.

- Раймон Санер. Конкурентное преимущество и качество человеческих ресурсов /www.sertpersonal.ru/kasnest.htm

- Выступление Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на открытии международной конференции "Подготовка образованного и интеллектуально развитого поколения - как важнейшее условие устойчивого развития и модернизации страны" 17 февраля 2012г.

- Доклад Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2015 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2016 год.

- Position paper "UNESCO: Education beyond 2015", Paris, February 28th, 2014.

- Выступление Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на открытии международной конференции "Подготовка образованного и интеллектуально развитого поколения - как важнейшее условие устойчивого развития и модернизации страны" 17 февраля 2012

- Социальное развитие и уровень жизни в Узбекистане. Статистический сборник Госкомстата Узбекистана. Ташкент.: 2015, с.116-143.