Роль образовательных услуг в формировании интеллектуального капитала

Автор: Пилявский Валерий Павлович, Дмитриев Владимир Яковлевич, Климин Алексей Иванович

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Актуальные проблемы социально-экономического развития общества, пути их решения

Статья в выпуске: 2 (14), 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена роли высшего образования в формировании интеллектуального капитала как важнейшего фактора развития высокотехнологичной и конкурентоспособной экономики. Раскрываются понятие и виды интеллектуального капитала, значение образования как ведущей экономической силы современности. Также рассматриваются проблемы и возможности высшего образования в деле формирования интеллектуального капитала в современной России.

Высшее образование, наука, интеллектуальный капитал, капитализация знаний, экономика знаний

Короткий адрес: https://sciup.org/140128997

IDR: 140128997

Текст научной статьи Роль образовательных услуг в формировании интеллектуального капитала

Современное общество вступает в переходный период своего развития, что обусловлено революционными изменениями в интеллектуально насыщенных отраслях экономики, связанными с ускоренным развитием информационных, коммуникационных, космических, вычислительных, ядерных, нано- и биотехнологий. Это существенным образом меняет роль и функции современной системы образования. Оно приобретает ключевую роль в формировании интеллектуального капитала как важнейшего фактора экономического и технологического развития, ставшего неотъемлемой чертой современной постиндустриальной экономики – так называемой «экономики знаний».

Под интеллектуальным капиталом, как правило, понимают знания, навыки и производственный опыт конкретных людей и нематериальные активы, которые производительно используются в целях максимизации прибыли и получения других экономических и технических результатов. Интеллектуальный капитал – это сумма знаний всех работников компании и/или инструменты организации, увеличивающие совокупность знаний. Иными словами, это все то, что обеспечивает конкурентоспособность [1]. Под суммой знаний понимаются «специальные знания, умения, навыки, профессиональная подготовка, и интуиция, и ноу-хау, это компьютерные сети, умелое налаживание деловых связей и обмен опытом между фирмой и потребителями ее продукции, это товарный знак и деловая репутация фирмы» [2].

Интеллектуальный капитал – это важная составляющая компании, включающая в себя профессиональные и иные знания, опыт, умения, навыки, культуру и интеллектуальную активность сотрудников, деловую репутацию (гудвилл), информацию, корпоративные и клиентские связи, имидж, бренд, интеллектуальную собственность (объекты патентного и авторского права, научно-интеллектуальную собственность, ноу-хау) – одним словом, все, что позволяет создавать ценности.

Ключевым моментом в создании интеллектуального капитала являются знания. Они расширяются путем взаимодействий между людьми, что ведет к созданию институциали-зированного знания, которым владеет компания.

Работники высшей школы, вырабатывая новые знания и передавая их студентам – будущим специалистам, повышают стоимость взращиваемого интеллектуального капитала, увеличивают его будущую стоимость на рынке высококвалифицированного труда и, следовательно, обусловливают дополнительный рост совокупного дохода общества.

В связи с этим образование следует рассматривать в трех аспектах:

-

• как реально действующую экономическую силу;

-

• как комплекс услуг;

-

• как ценность и механизм развития культуры.

Из транслятора знаний и генератора специфических навыков и умений образование превращается в непосредственного производителя знаний и, что не менее важно, в активного участника процесса трансформации этих знаний в те или иные материальные или нематериальные активы. В этом, собственно, и состоит инновационный потенциал науки и образования, что неоднократно отмечалось в работах современных исследователей [3, с. 63–68; 4, с. 65–69; 5, с. 72–75; 6, с. 206; 7].

Обладание интеллектуальным капиталом приравнивается по значению к стратегическим ресурсам (запасам сырья, территории, золотому запасу, валютным резервам). В современном мире идет постоянная борьба уже не за продукт, а за обладание интеллектом и за доступ к его источникам. Опыт последних десятилетий XX в. подтверждает, что на роль лидеров в социально-экономическом развитии претендуют страны, имеющие наиболее высокий уровень образования, науки, здравоохранения и культуры. Как отмечают эксперты Российской академии наук, «знание, таким образом, становится конститутивным принципом не только экономики, но и общества в целом. … В операциях со сложными человекоразмерными системами возникает новый тип интеграции истины и нравственности, целерационального и ценностно-рационального действия» [8].

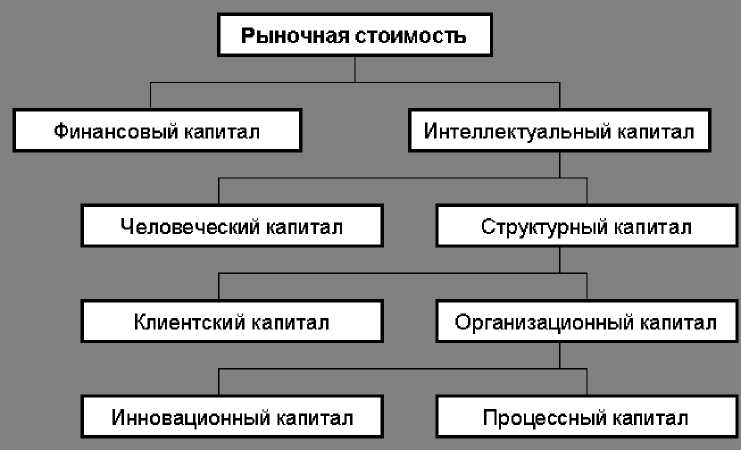

Э. Тоффлер указывает, что «реальная ценность таких компаний, как “Компак”, “Кодак”,

“Хитачи” и “Сименс” больше зависит от идей, проницательности и информации в головах сотрудников и баз данных и планов, которые эти компании контролируют, чем от грузовиков, сборочных линий и других физических активов, которые они имеют» [9, с. 99]. Б. Б. Леонтьев придерживается определения интеллектуального капитала, данного Л. Эд-винссоном, согласно которому интеллектуальный капитал состоит из двух составляющих – человеческого капитала и структурного капитала, каждый из которых может быть и заемным, и собственным. Структурный капитал, в свою очередь, включает в себя организационный, процессный, клиентский и инновационный капитал (рисунок 1). Однако в данной схеме отсутствует описание категории «человеческий капитал», которая в настоящее время является основой капитализации как отдельной компании, так и общества в целом.

В связи с этим авторы настоящей статьи предлагают определить понятие «человеческий капитал» как взаимозависимую и взаи-мообогащающуюся совокупность витального, культурного, интеллектуального, социального, креативного и духовного капиталов человека (рисунок 2). Эта совокупность капиталов

Рисунок 1

Место интеллектуального капитала в модели Л. Эдвинссона

неотчуждаема от индивидуума, а обусловлена как генетически, так и всем процессом воспитания и развития человека в социуме. Кроме того, человеческий капитал, являясь нематериальным активом, обладает свойством капитала приносить доход его владельцу, однако человеческий капитал нельзя передать другому человеку в отличие от материальных активов.

Рассмотрим составляющие человеческого капитала. Прежде всего, это витальный капитал – то, что генетически передается человеку и/или формируется и развивается им, а именно такие свойства, как здоровье, физические и интеллектуальные способности, трудоспособность.

Следующая составляющая человеческого капитала – культурный капитал, который определяется семьей и социумом и включает в себя образование, язык, корпоративную, социальную и бытовую культуру, и является, в случае превалирования его компонентов над аналогичными в обществе, основой для получения квазиренты.

Под социальным капиталом понимаются те ресурсы человека, которыми он обладает благодаря своим социальным связям, к которым относятся межличностные и бытовые отношения (ожидания и обязательства, ценности, нормы, роли); родство, отношения по уровням управления организации, знакомства, членство в различных формальных и неформальных объединениях, общественных, научных организациях, принадлежность к социальным группам и т. д.

Важным видом человеческого капитала является креативный капитал, под которым понимается способность человека генерировать новые идеи и знания, а также умение монетизировать их и на их основе принимать оптимальные, порой нестандартные решения в постоянно изменяющихся условиях рыночной экономики.

Не менее важное значение имеет духовный капитал, который приобретается человеком через его внутреннюю духовную жизнь путем самосовершенствования и обусловливается наличием моральной силы, мышления, рели-

Духовный капитал

Рисунок 2

Место и структура интеллектуального капитала в рыночной стоимости компании

гиозности, психической способности. Явления «духовной» жизни индивида составляют основу его человеческого духа, морального сознания, кантовского (философского) разума, высокого самосознания.

Экономика развитых стран, безусловно, зависит от развития наукоемких технологий, но без получения знаний, умения и владения этими технологиями, без воспитания творческой личности, что собственно и составляет предмет образования, реализация инновационных технологий невозможна. И образование здесь является процессом нематериального производства. Таким образом, интеллектуальный капитал в условиях экономики знаний приобретает решающее значение, при этом меняются роль и функции образования: оно становится производителем знаний и через знания – непосредственной производительной силой общества с растущим приоритетом по отношению к средствам производства.

Так, если в 1950 г. в США 30,7% рабочего времени тратилось на знаниеемкую деятельность, то в 1980 г. – уже 45,8%. В экономике развитых стран во второй половине ХХ в. сформировались так называемые секторы знания, куда, прежде всего, следует отнести высокотехнологичные секторы промышленности, информационно-коммуникационные технологии, финансовые, страховые и консультационные услуги. Вклад в ВВП США этих отраслей вырос с 29% в 1958 г. до 34% в 1980 г., в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) этот показатель в середине 1980-х гг. достиг уже уровня 50%. В среднем по странам ОЭСР вклад указанных отраслей обеспечивал в среднем 35% добавленной стоимости. По данным ОЭСР, с 1995 по 2005 г. инвестиции в информационно-коммуникационные отрасли приносили ¼ прироста ВВП в развитых странах, а инвестиции в интеллектуальные активы обеспечивали прирост от 7,5 до 11% [10, с. 82–83].

Эти тенденции создали условия для постепенного перехода в мировой экономике к шестому технологическому укладу. Напомним, что пятый технологический уклад, основанный на использовании микроэлектронных компонентов и начавшийся в 1970-е гг., до- стиг в настоящее время, как принято считать, своего расцвета. В его недрах уже наметились контуры следующего, шестого уклада (наноэлектроника, биотехнологии и т. д.), который, по мнению ученых, подготовит в ближайшие десятилетия новую научно-технологическую революцию [11].

Россию отличают относительно высокий уровень грамотности и образованности населения, напряженная и интенсивная интеллектуальная и духовная жизнь. В ее социальной структуре значителен удельный вес слоев и групп, связанных с научно-исследовательской деятельностью. Наша страна всегда славилась своей системой образования, и многие категории отечественных специалистов пользуются спросом на мировом рынке труда. Между тем именно сектор науки и высшего образования подвергался разрушительному воздействию на протяжении последних лет. После распада СССР финансирование НИОКР резко сократилось. В 2000 г. оно составило 1,05% от ВВП, а в 2003 г. – уже 1,28%, и это еще при том, что ВВП России значительно меньше по сравнению с развитыми странами [8, с. 180].

Наглядное проявление этих кризисных явлений – «утечка мозгов». По оценкам экспертов, с 1989 по 2002 г. Россию покинули более 20 тысяч ученых, около 30 тысяч работают за границей по временным контрактам. Хотя эти цифры составляют лишь около 6% кадровой численности ученых и научных работников страны, уехавшие являлись, как правило, наиболее конкурентоспособными специалистами, находившимися в расцвете творческих сил [10, с. 130].

По мнению ректора МГУ В. Садовничего, за 1990 гг. Россия растратила около одной трети своего интеллектуального потенциала. «Сегодня число занятых в науке в России составляет порядка 40% от уровня 1990-х годов», – констатирует министр образования и науки Д. В. Ливанов. Российский ученый С. Капица приводит следующие оценки: «за 10 последних лет только из Московского физико-технического института уехало до полутора тысяч человек. Это примерно 20% каждого выпуска. Стоимость подготовки специалиста в области физики, математики оценивается на мировом рынке примерно в миллион американских долларов. Получается, что мы экспортировали из одного вуза кадров на полтора миллиарда» [12].

Причины, тормозящие развитие интеллектуального капитала в нашей стране, – это низкое качество экономико-правовой среды, искаженное функционирование механизмов рыночной конкуренции, деформация механизмов накопления, неэффективная система государственного регулирования инновационной деятельности путем директивного инициирования инноваций. Как справедливо отмечает С. Ю. Глазьев, «существующие институты, начиная от системы подготовки кадров и заканчивая методами планирования государственной научно-технической политики, настроены на воспроизводство предыдущего технологического уклада и не отвечают требованиям и возможностям развития нового» [10, с. 207].

Существуют также и отдельные проблемы формирования интеллектуального капитала в вузах, такие как несовершенство институциональной и правовой основы интеллектуальной деятельности. Инновационный потенциал российских вузов продолжает в целом оставаться весьма низким – так, инновационной деятельностью занимаются 5–7% сотрудников. Предпринятая в недавнем прошлом попытка директивного создания малых инновационных предприятий при вузах провалилась, так как не была обеспечена ни организационно, ни законодательно.

Правда, в последнее время намечается обратный процесс – возвращение российских ученых на Родину из зарубежья. Так, после пяти лет работы в Университете Дуйсбург-Эссена (Германия) вернулся на Родину сегодняшний сотрудник Института катализа имени Г. Борескова Сибирского отделения РАН, доктор химических наук Николай Адонин – специалист по применению методов катализа для получения труднодоступных органических соединений с приемлемой себестоимостью. В знаменитом новосибирском Академгородке он возглавил научную группу и с оптимизмом оценивает возможности работы в России [13].

Начали возвращаться даже целые компании. В ноябре 2013 г. между Фондом «Сколково»

и немецкой компанией LIMO Lissotschenko Mikrooptik GmbH, основанной выходцами из России во главе с Виталием Лисоченко, было подписано Соглашение о создании центра НИОКР в Инновационном центре «Сколково». Вкладывая ежегодно более 10 % оборота в исследования и разработки и имея более 300 действующих патентов, компания LIMO – лидер высокотехнологичного рынка рефрактивной микрооптики – приняла решение об открытии нового отдела исследований и разработок R&D подразделения в России и именно на территории Сколково [13; 14].

Возможно, эти факты обозначают наступление долгожданной положительной тенденции или хотя бы дают некую надежду на это. Кстати, 19 января 2016 г. агентство «Bloomberg» опубликовало рейтинг самых инновационных экономик мира. Индекс основывается на семи показателях – научные исследования и разработки, объем производства, производительность труда, концентрация высокотехнологичных компаний, эффективность образования, количество ученых и число зарегистрированных патентов. Из 50 мест Россия заняла в рейтинге 12-е место, что, несомненно, следует признать хоть скромным, но все-таки успехом с учетом отмеченных выше серьезных проблемных факторов и непростой экономической ситуации. Россия пропустила вперед Соединенные Штаты (8-е место), оказавшись в одной десятке с такими высокотехнологичными странами, как Израиль, Австрия, Норвегия, Великобритания (последней досталось, например, лишь 17-е место). Одна из крупнейших экономик мира – Китай – заняла 21-е место. Продвинуться в рейтинге нашей стране помог, в частности, показатель «Интенсивность научных исследований и разработок» [15].

Однако для того, чтобы указанные факты действительно стали не случайностью, а вылились в положительную закономерность, необходима еще большая работа. И этому как нельзя лучше может содействовать резко изменившаяся с падением цен на нефть, колебаниями курса валют и введением санкций экономическая конъюнктура. Давно назревший курс на импортозамещение, структурные изменения в экономике, на долгожданный ре- альный отказ от сырьевой модели развития – все это может сыграть ключевую роль в развитии, поддержке, а главное – в полноценном использовании отечественного интеллектуального капитала.

На совещании с представителями экспертного сообщества в январе 2016 г. премьер-министр Д. А. Медведев обозначил следующие ключевые проблемы, препятствующие эффективной поддержке инноваций в нашей стране: низкий уровень кооперации между наукой и частным бизнесом, недостаточная востребованность инноваций, слабая система защиты интеллектуальной собственности, недостаточная эффективность деятельности институтов развития, актуализация программ инновационного развития компаний с государственным участием, повышение эффективности расходов на исследования и разработки и обеспечение прозрачности мер государственной поддержки [16]. Во вновь принятой «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», утвержденной Президентом России 31 декабря 2015 г. В. В. Путиным, повышение качества высшего образования, его доступности, а также развитие фундаментальных научных исследований, системы научных и научнотехнологических организаций, способной обеспечить модернизацию национальной экономики и создание научно-технических заделов на будущее, отнесены к стратегическим целям обеспечения национальной безопасности страны [17].

Итак, анализ процессов и условий формирования и развития интеллектуального капитала, реализации его через другие виды капитала и влияния на развитие общества в целом приводит к выводу, что без наращивания интеллектуального капитала в стране невозможен дальнейший экономический рост, научно-технический прогресс и переход к шестому технологическому укладу.

Без роста интеллектуального потенциала системообразующих отраслевых холдингов и корпораций, создания условий для формирования на деле, а не на бумаге, национальной инновационной системы невозможно дальнейшее экономическое развитие страны. И здесь создание в стране национальных исследовательских университетов, развитие института грантов, создание технопарков, инновационных центров являются хорошими примерами грамотного подхода к проблеме преобразования вузов, при том не только технических, в структуры, генерирующие интеллектуальный капитал как решающий фактор производства общественных благ.

Список литературы Роль образовательных услуг в формировании интеллектуального капитала

- Стюарт А. Томас. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций: Пер. с англ. М.: Поколение, 2007.

- Феськова Т. Ю. Интеллектуальный капитал: понятие и основные формы проявления. URL: http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=564#5 (дата обращения: 26.12.2015).

- Байков Е. А. Влияние инновационного ресурсного потенциала на стратегическое развитие предприятия//Петербургский экономический журнал. 2013. № 3. С. 63-68.

- Бабкин О. Э., Ильина В. В. Наука как определяющий фактор создания инновационного потенциала//Петербургский экономический журнал. 2014. № 1. С. 65-69.

- Константинов С. А. Инновации в содержании патриотического воспитания студентов в высших учебных заведениях//Ученые записки Университета им. П. Ф. Лесгафта. 2014. № 11 (117). С. 72-75.

- Барсуков Д. П., Носкова Н. А. Методологические подходы к оценке инновационного потенциала сферы культуры//Журнал правовых и экономических исследований. 2014. № 4. С. 205-210. Петербургский Экономический журнал • № 2 • 2016

- Актуальные проблемы социально-экономического развития общества, пути их решения

- Кириленко В. П., Алексеев Г. В. Международное право и информационная безопасность государств: Монография. СПб.: СПбГИкиТ, 2016.

- Теория и практика экономики и социологии знания/Под общ. ред. Г. В. Осипова. Научный совет по Программе фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук «Экономика и социология знания». М.: Наука, 2007.

- Тоффлер Э., Тоффлер Х. Война и антивойна. Что такое война и как с ней бороться. как выжить на рассвете XXI века/Пер. М. Б. Левина. М.: АСТ; Транзиткнига, 2005.

- Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса: Монография. М.: Экономика, 2010.

- Каблов Е.Н. Шестой технологический уклад//Наука и жизнь. 2010. № 4. С. 2-7. URL: http://www.nkj.ru/archive/articles/17800/(дата обращения: 07.02.2016).

- Малышев В. А. Таланты для чужих. Почему не прекращается «утечка мозгов» из России? URL: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2015/09/23/talanty_dlya_chuzhih/(дата обращения: 10.12.2015).

- Евменова Н. И., Руссу Ю. И. креативное развитие профессионального образования в условиях регионального университетского комплекса//Вестник Национальной академии туризма. 2014. №1(29). С. 86-89.

- Иванова А. Почему уехавшие ученые возвращаются работать в Россию. URL: http://www.za-nauku.ru/?option=com_content&task=view&id=6980&Itemid=39 (дата обращения: 12.11.2015).

- These Are the World's Most Innovative Economies. Источник: URL: http://www. bloomberg.com/news/articles/2016-01-19/these-are-the-world-s-most-innovativeeconomies (дата обращения: 07.02.2016).

- О развитии российской инновационной системы. Совещание Д. А. Медведева с участием представителей Экспертного совета при Правительстве России 26 января 2016 г. URL: http://government.ru/news/21544/(дата обращения: 07.02.2016).

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Президентом России 31 декабря 2015 г. В. В. Путиным. URL: http://www. rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html (дата обращения: 07.02.2016).