Роль оценок сравнительной эффективности регионов в системе стратегического планирования на уровне федеральных округов и субъектов юга России

Автор: Месропян К.Э., Селютин В.В.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Стратегии, программы и проекты модернизации хозяйственной системы южного макрорегиона

Статья в выпуске: 1 (1), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье демонстрируются возможности применения в стратегическом планировании региональных социально-экономических систем усовершенствованной разработки, базирующейся на методологии Data Envelopment Analysis (DEA). Применение методики включает расчёт сравнительной эффективности региональных систем, получение оценок и их использование для построения индикаторов устойчивости регионального развития.

Сравнительная эффективность, стратегическое планирование, региональная экономика, юг России

Короткий адрес: https://sciup.org/149130899

IDR: 149130899 | УДК: 332.1

Текст научной статьи Роль оценок сравнительной эффективности регионов в системе стратегического планирования на уровне федеральных округов и субъектов юга России

Социально-экономическое развитие большинства российских регионов характеризуется наличием существенных диспропорций, что особенно заметно выражено в макрорегионе с высокой экономической и геополитической значимостью — Юге России, представляемом двумя федеральными округами — Южным (ЮФО) и Северо-Кавказским (СКФО). Актуальной задачей стратегического планирования для данного макрорегиона является выравнивание уровня социально-экономического развития регионов ЮФО и СКФО. Обсуждение на региональных общественно-политических площадках и научных форумах данной проблемы с целью создания, дополнения и адаптации стратегий социально-экономического развития к новым внешним и внутренним условиям и вызовам времени демонстрирует востребованность научно-обоснованных рекомендаций для принятия решений на региональном и федеральном уровнях управления. В частности, актуально нахождение объективных оценок отставания региональных систем, нестабильных регионов, групп регионов с тенденцией к росту эффективности и стабильным ростом эффективности функционирования социально-экономических систем.

В имеющихся программных документах решение проблем снижения неоднородности социально-экономического развития основывается на анализе показателей, рассматриваемых в качестве индикаторов результатов хозяйственной деятельности в регионах с использованием массивов агрегированных региональных статистических данных, представляющих развернутые системы показателей государственной статистки. Проведенный анализ используемых в настоящее время стратегических документов показал, что на практике наиболее распространена оценка экономической эффективности, которая конъюнктурна как в силу постоянно изменяющихся ценовых пропорций, так и в силу субъективного характера весовых коэффициентов, используемых в рейтинговых методах. Вместе с тем для региональных систем имеет смысл оценивать также и технологическую эффективность, так как это позволяет получить более объективные оценки деятельности, на которые не влияют конъюнктурные факторы, и выявить эффективность преобразования ресурсов (входов) в результаты (выходы) в рамках каждой «технологии» (способа функционирования региональной системы).

Задача оценки неравномерности и тенденций развития территорий в рамках округа или региона может найти решение с помощью внедрения в стратегическое планирование результатов анализа индикаторов устойчивости раз- вития регионов, рассчитываемых на основании оценок сравнительной эффективности.

Разнообразные методики построения индикаторов регионального развития широко применяются в стратегическом планировании, важная роль в которых отводится показателям эффективности систем. Однако последние, как правило, выступают не более чем косвенными характеристиками социально-экономического положения и не отражают потенциал устойчивости развития регионов. Задачи анализа региональных социально-экономических систем особенно сложны, так как регионы, в отличие от предприятий или рынков, характеризуются элементами различной природы, многие из которых не имеют однозначной монетарной оценки. В частности, если для хозяйственных систем понятие эффективности определено сведением к таким двухфакторным индикаторам, как рентабельность, экономичность, прибыльность, то для анализа функционирования региональных систем необходимо привлечение более сложных моделей и методов. Исследование многофакторных систем требует применения методов системного анализа, связанных с динамикой, устойчивостью, структурой, неоднородностью. Однако между теорией и практикой имеется определенный разрыв, который может быть уменьшен путем адаптации инструментов к потребностям исследований.

Предлагаемая методика анализа сравнительной эффективности представляет собой адаптацию, базирующуюся на методологии построения непараметрических моделей Data Envelopment Analysis (DEA), или методе анализа огибающих [1; 7], классическая модель которого имеет вид:

max u , w

u1y1j+ u2 y2j+...+us ysj

9 —--------------- w1x1j+w2x2j+...+wmxmj

s

Е uXo г —1______________

m wxj i i0

i — 1

u , w > 0, j — 1,..., n где u^w. — весовые коэффициенты для выходов, результатов деятельности (r = 1, ... , s), и входов, ресурсов деятельности (i =1, ... , m), соответственно, которые вычисляются в результате решения дробно-линейной задачи оптимизации для каждого оцениваемого объекта.

Динамика оценок сравнительной технологической эффективности определяется с помощью индекса Мальмквиста для периода t + 1

по отношению к периоду t, который основыва ется на расчете величины Mj ' 1:

M tj+ 1 (x t+ 1 ,yt+ 1 ,xt,y t)=

9 j(xj,yj) 9 ‘+1 (x-j,y-j)

------------------------------:--------------------:--------- • -----------------:----------------------:--------------------:---------

9 *(х * v t) 9 1+1 (x * +1 v t +1 ) θ j(x j , y j ) θ j (x j ,y j )

Часть алгоритма рассматриваемой методики основана на процедурах, предложенных в [8; 9]. Методика заключается в поэтапном выполнении следующих процедур:

-

1. Задание временного интервала.

-

2. Формирование исходного множества показателей.

-

3. Формирование исходного множества оцениваемых регионов.

-

4. Формирование множества показателей для модели.

-

5. Корреляционный анализ показателей модели.

-

6. Проверка однородности условий функционирования.

-

7. Проверка соотношения числа показателей и объектов.

-

8. Нормирование показателей и учет инфляции.

-

9. Включение в модель субъективных оценок.

-

10. Выполнение цикла расчетов оценок сравнительной технологической эффективности.

-

11. Выполнение цикла расчетов динамики оценок сравнительной технологической эффективности.

-

12. Выявление типов региональных систем по характеру динамики эффективности.

Для верификации разработанной методики выбраны действующие документы системы стратегического планирования (см.: [3 — 5]) и выполнено три вида работ: а) проведен анализ социально-экономического положения регионов Юга России за 2008 — 2010 гг.; б) проведены расчеты оценок сравнительной эффективности на основе статистических данных по сельскому хозяйству регионов и городов Юга России за 2008 — 2010 гг. [6]; в) выполнено сопоставление полученных оценок с результатами оценки и анализа сравнительной эффективности с имеющимися материалами стратегического планирования на уровне ЮФО и СКФО.

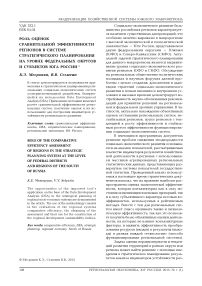

Анализ социально-экономического положения регионов показал наличие асимметрии территориального развития экономики. Основу экономики ЮФО составляют такие виды экономической деятельности, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, металлурги- ческое производство, производство нефтепродуктов, машиностроение, транспорт, торговля, строительство. Основными производителями в ЮФО и в целом на Юге России являются три региона — Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области, вклад валового регионального продукта (ВРП) которых в суммарный ВРП по округу является определяющим (рис. 1).

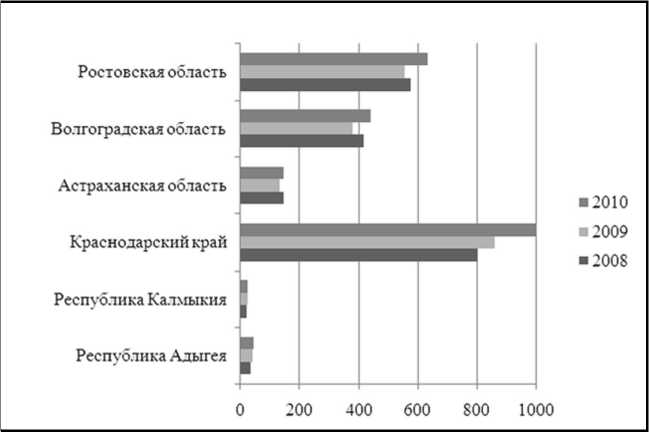

Основные виды экономической деятельности в регионах СКФО — это в большей степени сельское хозяйство, торговля и в меньшей — строительство, обрабатывающие производства. При этом реальный сектор экономики СКФО составляет менее половины от суммарного ВРП, основной вклад в который вносит сектор государствен ного управления и сфера социальных услуг (в том числе коммунальных), что на 30 % выше, чем в среднем по России. В СКФО более половины суммарного ВРП округа производят два региона — Республика Дагестан и Ставропольский край (рис. 2). СКФО на сегодня является наиболее слабым в экономическом отношении макрорегионом России. Среднедушевой ВРП СКФО в три раза меньше, чем в среднем по субъектам РФ. Трансферты составляют до 70 — 90 % доходной части бюджетов республик СКФО. Значительный разрыв между социально-экономическими показателями СКФО и других федеральных округов отчасти сглаживается за счет показателей Ставропольского края, наиболее благополучного региона СКФО.

Рис. 1. Динамика ВРП регионов ЮФО, млрд руб.

Рис. 2. Динамика ВРП регионов СКФО, млрд руб.

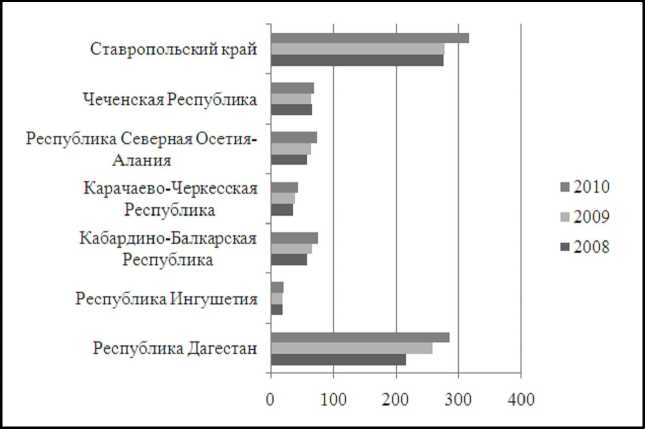

Рассчитанные на основе динамики оценок сравнительной технологической эффективности индикаторы устойчивости региональных систем (см. табл. 1—3) позволяют определить принадлежность региона к тому или иному типу устойчивости развития (стабильный рост, ослабление, укрепление, снижение).

В таблицах 1—2 показана принадлежность регионов ЮФО и СКФО к тому или иному типу по уровню сравнительной технологической эффективности сельского хозяйства. Анализируемый период с 2008 по 2010 г. охватывает кризисные 2008 — 2009 гг., однако, как показали расчеты, сельскохозяйственное производство Юга России имеет достаточный запас устойчивости: из 13 регионов данного макрорегиона 4 региона СКФО оценены как имеющие стабильный спад (см. табл. 2).

В целом сельскохозяйственная деятельность является одним из основных стабилизирующих факторов для экономики и продовольственной безопасности на Юге России. При прогнозировании ее вклада и характерных тенденций на основе полученных оценок сравни тельной технологической эффективности важно учитывать зависимость экономических результатов от колебаний урожайности зерновых культур, так как используемые модели в числе показателей выходов имеют показатель валовой продукции сельского хозяйства. Так, неблагоприятным для растениеводства Юга России оказывается в среднем каждый четвертый год, что объясняется погодно-климатическими факторами, формирующими условия зимовки озимых, созревания яровых и уборки урожая. Поскольку ресурсная база анализируемого периода не подвергается столь существенным изменениям, то при сохранении тенденций, оценки технологической эффективности могут быть использованы для составления прогнозов. При этом необходимо учитывать чувствительность институциональной структуры относительно стимулирования частных инвесторов и поддержки личных хозяйств, доминирующих в производстве сельхозпродукции. Таким образом, при изменении тенденции в будущих периодах необходимо пересчитывать оценки. Так, например, экономический потенциал регионов

Таблица 1

Оценки для Стратегии ЮФО

|

Регион |

Индикатор устойчивости развития |

Тип региона (на основании индикатора) |

|

Республика Адыгея |

+ + |

Стабильный рост |

|

Республика Калмыкия |

+ + |

Стабильный рост |

|

Краснодарский край |

— + |

Нестабильный спад |

|

Астраханская область |

+ — |

Нестабильный рост |

|

Волгоградская область |

+ + |

Стабильный рост |

|

Ростовская область |

+ — |

Нестабильный рост |

Таблица 2

Оценки для Стратегии СКФО

|

Регион |

Индикатор устойчивости развития 2 |

Тип региона (на основании индикатора) |

|

Республика Дагестан |

–– |

Стабильный спад |

|

Республика Ингушетия |

+ + |

Стабильный рост |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

–– |

Стабильный спад |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

–– |

Стабильный спад |

|

Республика Северная Осетия – Алания |

– + |

Нестабильный спад |

|

Чеченская Республика |

–– |

Стабильный спад |

|

Ставропольский край |

+ + |

Стабильный рост |

СКФО оценивается как высокий, однако значительная его часть в настоящее время относится к неформальному сектору, что может влиять на формирование будущих тенденций [2].

В таблице 3 продемонстрировано отнесение городов одного из регионов ЮФО (Ростовской области) к тому или иному типу по уровню сравнительной технологической эффективности экономики. Как показывают оценки, развитие городов Ростовской области характеризуется нестабильным ростом, а также спадом.

В стратегическом планировании важно учитывать наличие системных проблем, в том числе низкий уровень сравнительной технологической эффективности региональных систем, что может оказать влияние на результативность мероприятий политики выравнивания. Согласно анализируемым стратегиям, ожидания оптимистичных сценариев развития опираются на выполнение комплекса мероприятий, определяемых векторами развития с различными направлениями, что представляется весьма сложным на практике 3. Так, в качестве основного механизма преодоления различий в социально-экономическом развитии регионов России в рамках системы стратегического планирования предлагается реализация комплекса мер бюджетной поддержки за счет структурной модернизации, контроля за расходованием бюджетных средств, создания действенных стимулов повышения качества нерыночных услуг. Кроме того, рассматривается преодоление различий в социально-экономическом развитии регионов путем реализации комплекса мер, среди которых необходимо выделить проведение мероприятий, направленных на снижение неформальной трудовой деятельности и ее введения в правовое поле в рамках малого и мелкого бизнеса экономики домашних хозяйств. В то же время на этих территориях выделяет ся приоритетное выполнение таких задач, как создание агропромышленного кластера, транспортных коридоров, рекреационного комплекса мирового масштаба. Очевидно, что требуется сбалансированность системы мероприятий в данных документах, в связи с чем необходимо определять порядок выставления приоритетов, основываясь на критерии повышения технологической эффективности региональной системы.

Анализ стратегических документов Юга России в целом показал, что методическое обеспечение современного стратегического регионального планирования может быть усовершенствовано путем введения критерия повышения сравнительной технологической эффективности функционирования региональных систем, с описанием рисков и необходимых условий для реализации мер по снижению межрегиональных диспропорций развития.

Выводы, формулируемые на основании анализа динамики полученных оценок сравнительной технологической эффективности на примере сельского хозяйства, подтверждают наличие проблемы неоднородности развития регионов Юга России на базовом уровне функционирования региональных систем без влияния рыночной конъюнктуры. Результаты сегрегации регионов по типу устойчивости в сочетании с полученными количественными объективными оценками сравнительной технологической эффективности и результатами анализа условий и рисков регионального развития могут составить часть информационноаналитической базы актуальных документов стратегического планирования Юга России (см. рис. 3).

Поскольку результаты моделирования согласуются с имеющимися представлениями о наличии диспропорций между регионами ЮФО

Таблица 3

Оценки для Стратегии Ростовской области

|

Город |

Индикатор устойчивости развития |

Тип города (на основании индикатора) |

|

Ростов-на-Дону |

+ – |

Нестабильный рост |

|

Батайск |

– + |

Нестабильный спад |

|

Волгодонск |

–– |

Стабильный спад |

|

Новочеркасск |

+ – |

Нестабильный рост |

|

Новошахтинск |

+ – |

Нестабильный рост |

|

Таганрог |

+ – |

Нестабильный рост |

|

Шахты |

– + |

Нестабильный спад |

Рис. 3. Вариант использования индикаторов устойчивости развития для составления информационно-аналитических материалов

Примечание. * Период: 2008 — 2010 годы. Индикатор принимает значение « + », если имеет место положительная динамика сравнительной технологической эффективности, иначе индикатор принимает значение « — ».

и СКФО, справедливо заключить, что модели и методика позволяют адекватно оценивать региональные системы и могут быть использованы для решения прикладных задач.

Полученные оценки сравнительной технологической эффективности региональных систем могут повысить уровень объективности имеющихся в стратегиях систем индикаторов развития, а также дополнить системы индикаторов экономической эффективности (величина среднедушевого валового регионального продукта, объем налоговых сборов на одного жителя, рентабельность предприятий) и других удельных индикаторов (уровень безработицы и доля неформального сектора экономики и т. п.). Использование результатов апробации разработанного инструментария и моделирования представляется также возможным в следующих направлениях:

-

1) сравнительный анализ индикаторов устойчивости развития регионов для корректировки сценарных условий при составлении прогнозов, составляющих систему стратегического планирования;

-

2) анализ оценок эффективности предшествующих краткосрочных периодов для дальнейшего использования по достижению или сохранению высокого уровня сравнительной технологической эффективности в долгосрочном периоде;

-

3) описание и учет условий, рисков и возможных последствий реализации сценариев развития при разработке долгосрочных планов, формировании сценариев и выборе наиболее вероятного из них с помощью составленных на основании полученных оценок информационно-аналитических материалов.

Итак, результаты проведенного анализа социально-экономического положения регионов и моделирования сравнительной технологической эффективности не только подтверждают наличие проблемы неоднородности развития, но и выявляют способность разработанного методического и программного инструментария получать адекватные результаты моделирования и анализа неоднородности региональных систем по уровню сравнительной технологической эффективности функционирования. При этом на примере Юга России показаны возможности усовершенствования информационно-аналитического обеспечения регионального стратегического планирования, актуальные и для других российских регионов.

Применение разработанного инструментария оценки сравнительной технологической эффективности региональных систем продемонстрировало эффективность использования математических методов в анализе развития региональных систем. Перспективы развития методики и модельного анализа в данном направ- лении широки, более глубокое изучение возможностей метода анализа огибающих, определяющихся широким спектром достоинств подхода, позволит расширить функциональность авторского алгоритма. Научное обоснование применения в стратегических документах экономико-математических методов и моделей с разработкой нового методического и программного обеспечения для оценки сравнительной технологической эффективности функционирования региональных систем потенциально позволяет внести вклад в развитие междисциплинарных исследований и нахождение новых способов решения прикладных задач.

Список литературы Роль оценок сравнительной эффективности регионов в системе стратегического планирования на уровне федеральных округов и субъектов юга России

- Месропян, К.Э. Алгоритмизация процедуры измерения эффективности региональных систем на основе метода анализа огибающих (на примере сельского хозяйства Юга России)/К.Э. Месропян//Вестник Южного научного центра РАН. -2011. -Т. 7., № 4. -С. 83 -88.

- Селютин, В.В. Теневая экономика: экономические и социальные детерминанты и последствия/В.В. Селютин//Юг России: проблемы, прогнозы, решения. Сборник научных статей/Гл. ред. акад. Г.Г. Матишов. -Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2010. -С. 143 -154.

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года Утверждена постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года», в ред. постановления Законодательного Собрания Ростовской области от 24.11.2011 № 1752. -URL: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=85416 (дата обращения 10.12.2012).

- Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. N 1485-р об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года. -URL: http://www.minregion.ru/activities/territorial_planning/strategy/federal_development/skfo/(дата обращения 10.12.2012).

- Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. №1538-р об утверждении Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года. -URL: http://www.minregion.ru/activities/territorial_planning/strategy/federal_development/yufo/(дата обращения -10.12.2012).

- Центральная база данных Федеральной службы государственной статистики. URL: www.gks.ru (дата обращения 20.12.2012).

- Dyson, R.G. Pitfalls and protocols in DEA/R.G. Dyson, R. Allen., A.S. Camanho, V.V. Podinovski, C.S. Sarrico, E.A. Shale//European Journal of Operational Research. -2001. -№132. -P. 245 -259.

- Emrouznejad, A. COOPER-framework: A unified process for non-parametric projects/А. Emrouznejad, К. De Witte K//European Journal of Operational Research. -2010. -№207(3). -Р. 1573 -1586.

- Golany, B. An application procedure for DEA/B. Golany, Y. Roll//Omega. -1989. -№1(3). -Р. 237 -250.