Роль палеопатологических проявлений в идентификации исторических личностей на примере останков архимандритов Соловецкого монастыря

Автор: Шведчикова Т.Ю., Хартанович В.И., Галеев Р.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Методы естественных наук в изучении археологических древностей и палеоантропологических материалов

Статья в выпуске: 249-2, 2017 года.

Бесплатный доступ

В 2013-2014 гг. были изучены останки из четырех склепов подклета Свято-Троицкого Зосимо-Савватьевского собора Соловецкого монастыря, изначально соотнесенные с архимандритами Порфирием, Феофаном, Варлаамом и Иоанникием. Помимо стандартной процедуры идентификации, включавшей и проведение фотосопоставления реконструированного облика погребенных с прижизненными портретами, был рассмотрен комплекс палеопатологических проявлений на костях скелетов. Патологии вкупе с архивными данными стали надежной основой для идентификации погребенного в склепе № 4 архимандрита Порфирия. В остальных случаях, где стандартные антропологические приемы не могли дать исчерпывающей информации, патологии послужили косвенными свидетельствами для определения личности захороненных.

Соловецкий монастырь, идентификация исторических личностей, палеопатология, антропология, фотосовмещение

Короткий адрес: https://sciup.org/143164004

IDR: 143164004

Текст научной статьи Роль палеопатологических проявлений в идентификации исторических личностей на примере останков архимандритов Соловецкого монастыря

В октябре 2013 г. и в феврале 2014 г., по просьбе Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря Русской православной церкви (Московский патриархат), были изучены останки из четырех склепов подклета Свято-Троицкого Зосимо-Савватьевского собора. Захоронения были обнаружены при проведении охранных археологических работ экспедицией Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (руководители А. Е. Зарайченко, М. И. Шульгина). Перед антропологами стояла задача идентификации погребенных в криптах людей. Каменные надгробные плиты с мест изначального расположения были перемещены в ранний советский период, и, согласно архивным данным, в гробницах, предположительно, находились останки архимандритов Порфирия († 26 июня 1865 г.), Феофана († 21 августа 1871 г.), Варлаама († 16 декабря 1894 г.) и Иоанникия († 6/19 июня 1921 г.).

В ходе работ, которые были проведены в два этапа (октябрь 2013 г. и февраль 2014 г.), все скелеты были изучены с применением стандартных антропологических и судебно-медицинских методик, включая не только краниологическое описание и определение половозрастных характеристик, но и реконструкцию облика по черепу с целью проведения фотосопоставления с прижизненными портретами захороненных. В двух случаях (гробница № 1 и гробница № 2), по условиям работ, погребенные были изучены in situ, а для описания извлечены черепа и единичные кости посткраниального скелета. В этих погребениях анатомическая целостность скелетов нарушена не была, комплектность была полной. Гробницы № 3–4 имели следы позднего проникновения, обнаружились позвонки, ребра, фаланги пальцев в заполнении склепов и пространстве около крипт. Все элементы скелета были анатомически идентифицированы и принадлежали в основном погребенному № 3. Череп этого индивида отсутствовал, в погребении была найдена только нижняя челюсть ( Хартанович и др ., 2014; Шведчикова и др ., 2016).

Патологические проявления

Склеп № 1. Мужчина, 60–65 лет. Видимых патологических проявлений на посткраниальном скелете обнаружено не было. На краниальном скелете отмечено присутствие маркеров «физиологического стресса», которые являются показателями неблагоприятного воздействия окружающей среды на индивида, а также его адаптационных возможностей. Так, на верхних резцах и клыках зафиксирована эмалевая гипоплазия – особенность неправильного формирования зубной эмали в детском возрасте. На лобной кости в районе надбровных дуг, по скуловым костям и на парных теменных вдоль сагиттального шва обнаружено изменение костной ткани по типу «апельсиновой корки», что можно трактовать как проявление холодового стресса и свидетельство адаптации человека к условиям холодного климата, сопровождающегося сильными ветрами. Изношенность зубочелюстного аппарата велика, 1–3-й моляры отсутствуют с полной прижизненной облитерацией альвеолярных отростков как на верхней, так и на нижней челюсти. Стерто сть имеющихся зубов значительна (до дентина).

Склеп № 2. Мужчина, 50–55 лет. На черепе погребенного в склепе № 2 патологии выражаются в основном в утрате зубов в разные периоды жизни. Так, на нижней челюсти отмечена прижизненная утеря второго и третьего моляров с левой стороны с облитерацией альвеолярного отростка, с правой стороны – первого резца и первого моляра. На верхней челюсти с левой стороны были утеряны все моляры незадолго до кончины, о чем свидетельствует активный процесс формирования костной ткани, осложненный воспалением. Следы воспалительной реакции фиксируются по всей альвеолярной дуге и также в районе ушных каналов. Возможно, мы фиксируем следы активно и быстро протекающего воспалительного заболевания, которое могло быть связано с некой генерализованной инфекцией. Зубной камень присутствует на всех зубах, как и пародонтоз, степень выраженности которого можно обозначить баллом 3,

с обнажением корней зубов, резорбцией костной ткани и образованием острого края альвеолярной дуги.

Яркой палеопатологической особенностью посткраниального скелета стало наличие хорошо залеченного простого спирального перелома второй трети диафиза левой бедренной кости. Переломы в этой части бедренной кости нечасты и обычно сопровождаются сильным болевым шоком и кровопотерей. По состоянию кости можно заключить, что травма сопровождалась оказанием своевременной и надлежащей травматологической помощи, что послужило причиной ее правильного, без смещения, заживления. На латеральном мыщелке левой бедренной кости отмечены признаки рассекающего остеохондрита суставной поверхности ( osteochondritis dissecans ), так называемой болезни Кёнига, которая представляет собой ограниченный субхондральный некроз суставного отдела. Среди возможных причин заболевания называют как травму, так и большие физические нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Появление очага остеохондрита возможно в наиболее нагружаемых участках коленного сустава. Что касается нашего случая, то присутствие следов заболевания может быть связано с перенесенным ранее переломом диафиза бедренной кости и, вследствие этого, перераспределением нагрузки в коленном суставе. В пользу этого утверждения говорит и присутствие краевых разрастаний на суставной поверхности медиального мыщелка, которые отсутствуют на эпифизе правой бедренной кости, а также разрастания в районе прикрепления связки надколенника и возможные изменения на малом вертеле в районе прикрепления большой поясничной мышцы. Не исключено, что травма могла быть синхронна перелому. В районе нижнего эпифиза на передней поверхности кости отмечены следы периостальной реакции.

Склеп № 3. Мужчина, 60+. Останки в склепе № 3 находились в потревоженном и переотложенном состоянии. В самом захоронении найдена часть позвонков, бóльшая часть ребер, длинные кости, лопатки. Недостающие элементы скелета получены из верхнего слоя засыпки площади подклета, являвшегося по сути грабительским выбросом из склепов № 4 и № 3; а также заполнения склепа № 3. Череп отсутствовал.

На посткраниальном скелете – заживший прижизненный перелом 6-го ребра с левой стороны и повреждение 1-го ребра одноименной стороны; «узлы Шмор-ля» на 6–7 и 10–11-м грудных позвонках.

Склеп № 4. Мужчина, 50-55 лет. Погребение в склепе № 4 было также нарушено, как и погребение в склепе № 3. Область грудной клетки разрушена, только кости голеней находились in situ. Левая плечевая кость располагалась на месте правой, передней поверхностью вниз, и нижний ее конец – в затвердевшем цементном растворе. Вероятно, цемент попал на плечевую кость при ремонте склепа, уже тогда кости были расположены не в анатомическом порядке.

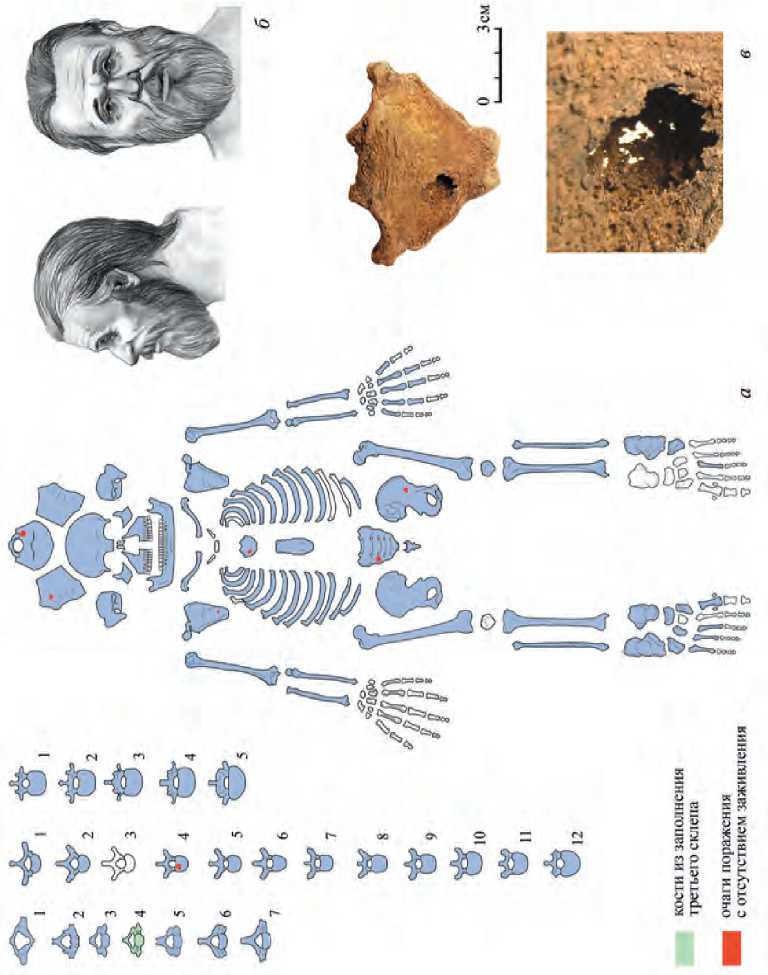

Рис. 1. Склеп № 4, мужчина, 50-55 лет а – схема локализаций патологических проявлений на скелете погребенного из склепа № 4; б – реконструкция прижизненного облика (автор реконструкции – Р. М. Галеев); в – литическое повреждение на рукояти грудины

На краниальном и посткраниальном скелетах погребенного был обнаружен ряд круглых и овальных по форме литических повреждений. Их размер колебался от 3 мм на правой лопатке до 15 × 12 мм на рукояти грудины. Очаги лизиса располагались также на полулунной поверхности левой тазовой кости (6×8 мм), на правой ушковидной суставной поверхности крестца (8 мм), 4-м грудном позвонке, правой теменной кости, а также в основании черепа на выйной поверхности со стороны левого затылочного мыщелка. Все повреждения имели схожую морфологию. При разрушении губчатого вещества они имели овальный или округлый характер с фестончатыми краями. Подобную форму имеют остеолитические поражения кости при наличии метастаз в случае раковых заболеваний. Разные виды рака могут оставлять свои следы на костях скелета. Наиболее распространенной и неоднократно зафиксированной на археологическом материале является метастатическая карцинома. Распространение раковых клеток по кровотоку и лимфо-току обусловливает специфику их локализации на определенных частях скелета и морфологию литических поражений. Но в любом случае – это многошаговый процесс, включающий взаимодействие между злокачественными клетками, индивидом и окружающей средой ( Mundy , 1997; Steeg , 2006). Помимо раковых заболеваний, схожую картину поражений костной ткани имеют некоторые заболевания, возбудителем которых могут служить грибы или паразиты (споротрихоз, криптококкоз, эхинококкоз) ( Assis, Codinha , 2009). Учитывая локализацию и характер лизисов, дифференциальный диагноз приводит нас к двум альтернативам – метастатической карциноме или, как это ни удивительно, криптококкозу (рис. 1).

Идентификация погребенных

Метод фотоналожения в судебной медицине часто применим для идентификации личности по черепу и прижизненным фотографиям человека. Он также оправдал себя при идентификации исторических личностей, но в этих случаях мы не всегда располагаем качественными фотоизображениями.

Для фотосовмещения были предоставлены три фотоизображения: № 1 – архимандрит Иоанникий; № 2 – архимандрит Варлаам, № 3 – Зосима (изображение для фотосопоставления использовано не было ввиду неинформативности). Изображения архимандритов Феофана и Порфирия отсутствуют. Присутствие на фотографиях глубоко надетых головных уборов и сильно развитого третичного волосяного покрова сильно ограничило надежность идентификации. Невозможным оказалось определить с высокой степенью надежности принадлежность останков архимандритам Варлааму или Иоанникию. Только в случае с черепом из склепа № 2 с 75%-ной долей уверенности можно было заключить, что он не принадлежал архимандриту Иоанникию. Вероятность была рассчитана при поочередном фотосопоставлении всех представленных фотографий с фотографиями черепов захороненных.

Мы обратились к архивным источникам и использовали косвенные данные о состоянии здоровья захороненных при изучении костных патологий. В нашем распоряжении имелись только отрывочные данные о «бытовом» жизнеописании архимандритов.

Так, отмечается, что aрхимандрит Порфирий «осенью 1860 году... простудился так, что все тело покрылось сыпью, превратившейся в гнилые струпья. Болезнь мучила его до весны. Летом болезнь куда-то скрывалась, но каждую зиму возобновлялась с некоторым усилением. Зимой 1864 года архимандрит страдал более прежнего и потому решился отправиться летом в Архангельск за медицинской помощью. Помощь была оказана, но болезнь опять лишь затаилась. В сентябре вопреки советам врачей отправился на Соловки, награждающие новыми болезнями, не исцеляя прежних. Осень прошла спокойно, но первый день 1865 года болезнь ушла внутрь, ломота и стреляние во всем теле временами становились невыносимыми. К весне из крепкого, видного собой человека он превратился в скелет, покрытый кожей и едва имевший дыхание. 2 июня отправился в Архангельск. По заключению врачей, сразу прибывших, “архимандрит Порфирий оказался тяжко больным, особенно поражением печени и самой большой доли правого легкого…” Врачи Сериков и Липницкий постоянно три раза в день бывали у больного, и, по их личным отзывам, хотя положение больного архимандрита Порфирия нельзя признать решительно безнадежным, но болезненные его припадки крайне тяжелы и опасны. Посетив архимандрита Порфирия, преосвященный (Нафанаил) нашел его в постели, едва могущим немного приподняться и с трудом говорящим...» (цит. по: Осипенко , 2014). В то же время костные останки из склепа № 4 имеют отчетливые повреждения, как мы определили характерные или для метастатического рака, или криптококкоза. Если в первом случае заболевание происходит в большей степени бессимптомно, то во втором – представляет яркую клиническую картину. При острой форме заболевания, вызванного Cryptococcus neoformans ( Torula hystolitica ), отмечаются повышения температуры тела, кашель, общая слабость, затемнения в легких, боли в грудной клетке. В дополнение к этому могут проявляться множественные папулы и пустулы на поверхности кожи, которые постепенно подвергаются некрозу и изъязвляются ( Розенштраух, Винер , 1991). Возбудитель достаточно распространен в природе – почве, помете птиц, а инфицирование происходит воздушно-пылевым путем.

На основании особенностей патологий скелета и приведенных в жизнеописании клинических проявлений заболевания можно предположить, что в склепе № 4 захоронен архимандрит Порфирий, с большой долей вероятности страдавший на протяжении нескольких лет от хронического диссеминированного крип-токкоза. Данные о биологическом возрасте костяка из крипты № 4 – 50–55 лет – и «паспортном» возрасте кончины архимандрита Порфирия (1813–1865 гг., в возрасте 52 лет) не противоречат этому предположению.

На черепе из склепа № 1 был отмечен комплекс маркеров «физиологического стресса», которые являются свидетельствами неблагоприятного воздействия окружающей среды на человека. В нашем случае мы можем говорить о регулярных периодах голода в период «первого детства». Из архивных источников известно, что архимандрит Иоанникий (Иван Филиппович Юсов) происходил из крестьян деревни Поле Онежской волости Архангельской губернии. С изрядной долей осторожности мы можем заключить, что на костях скелета из склепа № 1 нашли отражение неблагоприятные условия детства Ивана Юсова в северной сельской местности (дер. Поле располагается на широте 63°37′52″N, примерно в 60 км от Онежской Губы Белого моря). Впрочем, комплекс подобных проявлений сравнительно часто встречается на человеческих костных останках из памятников на всем протяжении зоны умеренного климата и не может уверенно служить подтверждением сделанного предположения. Биологический возраст костяка из этого захоронения – старше 60–65 лет (допустимая ошибка определения +/– 10 лет). «Паспортный» возраст кончины архимандрита Иоанникия – 71 год (1850–1921 гг.). Данные не противоречат принадлежности захороненного из склепа № 1 архимандриту Иоанникию.

Зубочелюстная система индивида из склепа № 2 несет следы активно и быстро протекающего воспалительного заболевания, которое могло быть связано с общей инфекцией. Кроме того, выявлен хорошо залеченный сложный перелом бедренной кости, требовавший квалифицированного вмешательства, больничного покоя и надлежащего ухода ввиду сложности амбулаторного лечения травмы подобного вида. Архимандрит Варлаам (Василий Федорович Горбачев) происходил из мещан г. Архангельска и уже 17-летним прибыл в Соловецкий монастырь. В возрасте 53 лет его постигла тяжкая болезнь, но он отказался от всякой медицинской помощи. «Заболев тяжкою болезнию, которая скоро оказалась предвестницею смерти, покойный отец настоятель прекратил занятия делами монастырскими в последних числах октября месяца. 2 ноября <...> окончательно слег в постель, обремененный водянкою, которая не позволяла ему принимать никакой пищи. <...> 16 декабря вечером <...> он тихо отошел в вечность» ( Осипенко , 2014).

Архимандрит Феофан (Александр Федорович Комаровский) (предположительно захороненный в склепе № 3) происходил из семьи белозерских дворян и в 27-летнем возрасте пострижен в монашество с именем Феофан, скончавшись в 1871 году «...от карбункула» (Там же).

Согласно антропологической экспертизе, захороненные в склепах № 2 и № 3 могут быть архимандритами Варлаамом и Феофаном. Но более точно заключить не представляется возможным ввиду отсутствия в склепе № 3 черепа, недостаточной информации из жизнеописания и отсутствия (или недостаточного качества) прижизненных изображений.

Таким образом, используя антропологические, патологические данные и сведения из архивных источников о жизнеописании предположительно захороненных, мы можем предположить, что в подклете Троицкого собора были захоронены архимандриты Иоанникий (склеп № 1), Порфирий (склеп № 4). Принадлежность останков в склепах № 2 и № 3 (Варлаам, Феофан) не определена. Важную роль в процессе идентификаций погребенных сыграл комплекс патологических проявлений на костях скелетов, что делает возможным его использование в качестве косвенных свидетельств (табл. 1).

Таблица 1. Предположительно погребенные в склепах Троицкой церкви Соловецкого монастыря, прижизненные и посмертные свидетельства

|

к ОО s и |

)S 40 S оо Рч—< S | 40<сп О 53 |

Й |

<л о *л |

Ж У Р 23 то д о св св .у со Н *5 Р оо Н О X 5 cd о 6 у о х о д В и и 2 „ а „ у и gaugs&O«hSh ВярЙЙьяосв5д ЗндЧ^^тИДДИ Маддив-ддаик |

cd Л у р о о 2 Р -erSSB^agog 24S4&23°S»g 5ДоОи>>тдйОц дОм^оЗ^&иЭР "одовЗоавйт Р о и g О ° св :&с>о&с>с>3с>юо. У Д Д й д й д д д |

ж S Рч S 'S-Рч о К |

|

^ 5 S и |

ОО 7 ОО о ОО к cd ^ оо е |

й |

+ о 40 |

^ — х о ^у Рч^ 6^ 5 с и х d £ч 3Е й х S Рч _г О y cd 9 щ 5 И g а О о О С О X I со cd । н У О m 40 о Я s с |

It S & о х : Н О |

ОО м о н О К с Д оо Рч 6о Р у е |

|

к ОО S и |

Os ОО 7 S cd cd П g< m |

й |

<л о *л |

о ад н о «о и св т g м Д Ч to О з §«о«й ^^ййдЧДДДЧ ЧВйЧдддои чадО^дЯЗйй ^^=2ЙВ2-^55д 3 о § 2 д В =д ° О о щ В ^ ч is 3Е S 9 и у dPhsSoS^dPffi К н 4g□ Й й " < 5 cd Р т Р о о у Рч P^PcJoO yPcdcdcj ПоКмСЯуЧРчКЮ |

д 2 g | ё 2 ПО Р м s 5 2 а g Л: 1 8 т ч д м о и а н 5 2 ч д о д о о и 5 to о о К ч св ц а g <Т> О to о ™ « to о ^ т |

cd cd П g4 т |

|

^ 5 S и |

ж 23 К 04 s ^ к 1 у О О ОО ко |

*л 40 о 40 |

Р у о 3 о о й s В р нч Рч Q К и 5 У у Ой X cd у у _ Н у Щ 5 Рч у У о 2 Cd С S й 3 51* Й<1 ^oaSgSa"” "о.ччз^г-'ао ggS^^^CCB дддо^ой^х |

о ч S Д О Ч и д g д jO — goo § s 5 to Ч св S Д т to § О . Н т ^ О м |

ж X S cd О К |

|

|

о оо д § д 4 д с о ч а ^ cd |

н о cd Рч о м ж щ н Рч о о cd К |

cd О О О св к а О со оо о У m S ^ о д о Ч 2 Ч Р< О К а ” д < о |

ПО И о ОО t^ S щ К с |

о к о о й cd у Е Ш у О О Й ° s ® у с 5 ч g Й 2 Рч У S К о К |

S S _ cd со Р оо р Р^ S |

Список литературы Роль палеопатологических проявлений в идентификации исторических личностей на примере останков архимандритов Соловецкого монастыря

- Осипенко М. В., 2014. Соловецкая обитель: история и святыни: книга паломника. Соловки: Изд-во Соловецкого монастыря. 676 с.

- Розенштраух Л. С., Виннер М. Г., 1991. Дифференциальная рентгендиагностика заболеваний органов дыхания и средостения: руководство для врачей: в 2 т. Т. 1. М.: Медицина. 352 с.

- Хартанович В. И., Галеев Р. М., Шведчикова Т. Ю., 2014. Об антропологической экспертизе костных останков на территории Соловецкого монастыря//Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2013 г./Отв. ред. Ю. К. Чистов. СПб.: МАЭ РАН. С. 36-48.

- Шведчикова Т. Ю., Галеев Р. М., Хартанович В. И., 2016. Антропологическое обследование останков из подклета Свято-Троицкого Зосимо-Савватьевского собора Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря//Археология сакральных мест России: сб. тез. докл. науч. конф. с международным участием (Соловки, 7-12 сентября 2016 г.). Соловки: Соловецкий музей-заповедник. С. 236-240.

- Assis S., Codinha S., 2009. Metastatic carcinoma in a 14th-19th century skeleton from Constancia (Portugal)//International Journal of Osteoarchaeology. Vol. 20. Iss. 5. P. 603-620.

- Mundy G. R., 1997. Mechanisms of bone metastasis//Cancer. Vol. 80. Suppl. 8. P. 1546-1556.

- Steeg P. S., 2006. Tumor metastasis: mechanistic insights and clinical challenges//Nature Medicine. Vol. 12. No. 8. P. 895-904.