Роль почвенной микрофлоры в процессе гумусонакопления для юго-востока ЦЧЗ

Автор: Турусов В.И., Богатых О.А., Дронова Н.В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 11-1 (38), 2019 года.

Бесплатный доступ

Данная статья обобщает результаты многолетних исследований микробиологических показателей почвы в посевах озимой пшеницы, идущей по различным предшественникам, позволяющих дать общую картину состояния почвенной микрофлоры и показать ее влияние на формирование плодородия почвы. В результате проведенных исследований выявлены оптимальные предшественники для озимой пшеницы в зависимости от состава и соотношения групп почвенных микроорганизмов.

Озимая пшеница, предшественники, гумусонакопление, микробиологическая активность почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/170185665

IDR: 170185665 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11699

Текст научной статьи Роль почвенной микрофлоры в процессе гумусонакопления для юго-востока ЦЧЗ

В связи возрастающей проблемой сохранения плодородия почвы первостепенное значение приобретает разработка научно обоснованных мероприятий по сохранению гумуса в черноземах ЦЧЗ, стабилизации потенциального и повышению их эффективного плодородия, и на этой основе продуктивности сельскохозяйственных культур. Возрастает необходимость всестороннего изучения влияния факторов интенсификации сельскохозяйственного производства на основные звенья агроэкосистем, важнейший компонент которых - почвенные микробоценозы.

Микроорганизмы являются наиболее подвижной частью органического вещества почвы, способной быстро реагировать на изменения состояния почвы [1]. Учет микробиологических показателей особенно важен в современных экономических условиях землепользования, когда повышение урожайности культур должно достигаться не высокими дозами удобрений, а путем оптимизации биологических и агрохимических свойств почвы [2; 3].

Агротехническое воздействие на пашню оказывает определенное влияние на физиологический состав микрофлоры. По таксономическому составу бактериальных сообществ можно представить их экологи- ческие функции в биогеоценозе и направленность биохимических процессов в почве. Функциональный подход к учету деятельности микрофлоры почвы складывается из индивидуального изучения количества и биологической активности каждой микробной группы, что имеет большое значение при комплексной оценке агроэкосистем. В связи с этим изучение состава, свойств и количественных соотношений различных физиологических групп микроорганизмов дает информацию об агрономических свойствах почвы. Наблюдения за биогенностью исследуемой почвы позволяет определить тренд изменения состава и функционирования микробоцено-за.

Поэтому изучение особенностей жизнедеятельности почвенных микроорганизмов в конкретных условиях представляет интерес в целях поиска рациональных путей регулирования плодородия почвы, выявления резервов его повышения.

Исследования проводились в многолетнем стационарном опыте лаборатории эколого-ландшафтных севооборотов ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» на черноземе обыкновенном, со следующей агрохимической характеристикой слоя 0-40 см перед закладкой опыта: содержание гумуса

6,61%, общего азота – 0,331%, фосфора – 0,210%, калия – 1,80%, сумма поглощенных оснований – 57,0 мг-экв/100 г почвы, рН – 6,58. Размер посевных делянок – 168 м2.

Почвенные пробы отбирали по следующим предшественникам в семипольных севооборотах: в зернопаропропашном севообороте – по черному пару, в зернопаропропашном севообороте – по сидеральному горчичному пару, в зернопаропропашном севообороте – по занятому гороховому пару, в зернопаропропашном севообороте – по эспарцету на сидерат, в зернопаропропашном севообороте – по нуту, в зернопаропропашном севообороте – по сое, в зернотравянопропашном севообороте – по эспарцету на сено, в зернопаропропашном севообороте – с бинарным посевом (озимая пшеница + озимая вика).

Численность эколого-трофических групп микроорганизмов определяли стандартным методом посева разведений почвенной суспензии на плотные питательные среды по методике ВНИИСХ микробиологии (1975). Содержание гумуса определяли по Тюрину в модификации ЦИНАО ГОСТ 26213-91.

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, что микробиологическая биомасса почвы изменялась под влиянием различных предшественников озимой пшеницы. Общая численность жизнеспособных микроорганизмов складывалась из численности различных эколого-трофических групп – протеолитической, амилолитической, олигонитрофиль-ной, микромицетов (таблица).

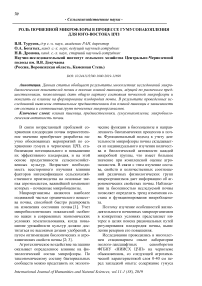

Таблица 1. Влияние предшественников на микробиологический состав почвы под озимой пшеницей в слое 0-30 см (2014-2019 гг.)

|

Предшественник |

МПА+ КАА |

Общее число микроорганизмов |

Кмин* |

Кпт** |

Гумус, % НСР 05=0,62 |

|

млн КОЕ/1г почвы |

|||||

|

Черный пар |

23,20 |

38,28 |

1,6 |

14,12 |

6,18 |

|

Сидеральный пар: горчич ный |

25,21 |

41,36 |

1,6 |

15,28 |

7,13 |

|

Занятый пар: горох |

29,42 |

46,54 |

1,8 |

16,69 |

6,97 |

|

Нут |

27,70 |

43,73 |

1,7 |

16,68 |

6,70 |

|

Соя |

26,28 |

40,66 |

1,8 |

14,32 |

6,43 |

|

Сидеральный пар: эспарце-товый |

29,29 |

46,55 |

1,8 |

16,27 |

7,03 |

|

Эспарцет на сено |

26,40 |

43,16 |

1,7 |

15,92 |

6,41 |

|

Горох - озимая пшеница +оз.вика |

26,48 |

44,02 |

1,6 |

16,30 |

6,82 |

*К мин (КАА/МПА) - коэффициент минерализации

** Кпт (МПА+КАА)*(МПА/КАА) - коэффициент трансформации органических соединений

Введение занятого горохового пара и эспарцета на сидерат способствовало наибольшему развитию микробного комплекса и накоплению его биомассы, численность которой увеличилась на 22% по сравнению с черным паром. Это может объясняться обогащением почвы дополнительным энергетическим материалом в виде отмершей корневой массы с узким отношением С:N. Наименьшая численность микроорганизмов отмечается в посевах озимой пшеницы после черного пара (38,28 млн КОЕ/1г почвы). Аналогичная закономерность наблюдалась по численности протеолитической и амилолитической микрофлоры (МПА+КАА). Значительная численность этих микроорганизмов в указанных вариантах может свидетельствовать о достаточно высоком уровне плодородия, так как они оказывают основополагающее влияние на процессы трансформации органического вещества в почве.

Для характеристики распространения эколого-трофических групп микроорганизмов в исследуемой почве, мы сравнили полученные данные со шкалой обогащен-ности почв микроорганизмами [4]. Обеспеченность почвы протеолитическими бактериями (аммонификаторами) характеризуется как богатая и очень богатая, а по численности амилолитической микрофлоры (КАА) - богатая.

Для оценки интенсивности и направленности микробиологических процессов в почве весьма интенсивными показателями являются их количественные соотношения, которые характеризуют интенсивность протекающих в почве процессов распада и выноса элементов питания в целом. С этой точки зрения информативными показателями служат коэффициент минерализации (Кмин) и коэффициент трансформации органических соединений (Кпт). Их величины свидетельствуют о протекающих в почве процессах распада и выноса элементов питания в целом, так как фактически отражают направление энергетических потоков, обусловленных противоположными функциями почвенной микрофлоры [5].

Коэффициент минерализации (Кмин) показывает степень развития амилолитической части почвенного микробоценоза и, соответственно, ее активность в трансформации углеводов почвы и связывании минерального азота. Судя по значениям коэффициента минерализации на протяжении периода исследований, прослеживается тенденция увеличения степени минерализации органического вещества на озимой пшенице после зернобобовых культур и многолетних трав (Кмин 1,71,8).

О глубине микробиологических превращений азотсодержащих соединений в почве судили по коэффициенту трансформации органического вещества (Кпт). Повышение этого показателя свидетельствует о том, что растительные остатки интенсивно трансформируются в органическое вещество почвы и, для поддержания устойчивого равновесия в экосистеме, приближают структуру почвенного микробо-ценоза к оптимальной. Степень микробиологического синтеза растительного материала в органическое вещество почвы на вариантах после эспарцета на сидерат, бинарного посева с озимой викой и зернобобовых предшественников (нут, горох) возрастала до 18% по сравнению с черным паром. Соя, в отличие от других зернобобовых предшественников, в меньшей мере способствовала трансформации органического вещества с коэффициентом, равным 14,32 ед, что было на уровне черного пара.

Выявлена линейная корреляционная зависимость (r=0,61+0,4) коэффициента трансформации органического вещества (Кпт) с содержанием гумуса в зависимости от различных предшественников озимой пшеницы, что может подтверждать необходимость учета и анализа различных групп микроорганизмов и их соотношение при анализе воспроизводства почвы.

По результатам исследований введение сидеральных паров и бинарного посева с озимой викой способствовало накоплению растительных остатков с высоким содержанием углерода, тем самым ослабляя риск почвоутомления, а также способствуя пополнению запасов гумуса. При использовании сидеральных паров (эспарцетово-го и горчичного) выявлена тенденция к повышению содержания гумуса до 7,13% по сравнению с чистым паром. Следует отметить, что разница по содержанию гумуса на исследуемых вариантах находится в пределах ошибки опыта и может быть вызвана пестротой почвенного плодородия. При введении в севооборот бобовых культур (горох, нут, соя, озимая вика) растительные остатки интенсивно трансформируются в органическое вещество почвы. Так, из зернобобовых предшественников лучшим для процесса гумусонакопления являлся вариант с горохом (6,97%). О подобной направленности процесса могут свидетельствовать данные по накоплению гумуса в этих севооборотах.

Заключение. Таким образом, культуры с большим поступлением высокоуглеродистых растительных остатков способствуют созданию положительного баланса и устраняют опасность угнетения почвы. Увеличение коэффициента минерализации указывает на то, что процесс минерализации в почве протекает энергично и регу- лируется условиями чередования. Введе- бовых трав способствует увеличению ние сидеральных паров и многолетних бо- трансформации органического вещества.

Список литературы Роль почвенной микрофлоры в процессе гумусонакопления для юго-востока ЦЧЗ

- Минеев В.Г. Экологические проблемы и функции агрохимии // Избранное: Сборник научных статей в 2-х частях. - М.:МГУ, 2005. - 601 с.

- Кирюшин В.И. Агрономическое почвоведение: учебник. - М.: КолосС, 2010. - 686 с.

- Соколов М.С. Перспективы исследований по улучшению качества и оздоровления почв России / М.С. Соколов, А.П. Глинушкин, Ю.Я. Спиридонов // Достижения науки и техники АПК. - 2016. - Т. 30. - № 7. - С. 5-10.

- Звягинцев Д.Г. Почва и микроорганизмы. - М.:МГУ, 1987. - 286 с.

- Рабинович Г.Ю. Применение метода биоиндикации для оценки состояния мелиорированных земель // Тенденция развития агрофизики в условиях изменяющегося климата: междун. конф. к 80-летию АФИ. - СПб., 2012. - С. 367-371.