Роль почвенных ресурсов, минерального питания и симбиотической азотфиксации в повышении продуктивности растений

Автор: Назарюк В.М., Якутина О.П., Кленова М.И.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Актуальные проблемы, обзоры, итоги науки

Статья в выпуске: 5 т.39, 2004 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются проблемы интенсификации продукционного процесса сельскохозяйственных растений в условиях возросшей антропогенной нагрузки на агрофитоценозы. По данным многолетних экспериментов, проанализирована роль почвенных ресурсов в мобилизации азота, фосфора и калия растениями зерновых культур. Приведены результаты исследований зависимости продуктивности растений зерновых культур от типа почвы. Дана оценка интенсивности иммобилизации азота при заделывании в почву растительных остатков под посевы зерновых и овощных культур. Охарактеризован фракционный состав фосфора почвы под влиянием внесения различных форм фосфорных удобрений. Описана роль генотипа макросимбионта в улучшении азотного питания растений. Обсуждается возможность использования в качестве удобрений суперфосфата и фосфоритной муки сибирских месторождений.

Короткий адрес: https://sciup.org/142133001

IDR: 142133001 | УДК: 633:631.46:57.084.2

Текст научной статьи Роль почвенных ресурсов, минерального питания и симбиотической азотфиксации в повышении продуктивности растений

Применение минеральных удобрений оказывается не всегда экономически оправданным, что требует выяснения причин их низкой эффективности. В тех же случаях, когда добиваются повышения продуктивности растений в результате внесения минеральных удобрений, возникают проблемы экологического характера, связанные с загрязнением окружающей среды различными поллютантами (6, 7). В этой связи использование биологического азота позволяет не только существенно активировать продукционный процесс растений, но и улучшить экологическую ситуацию в агроэкосистемах.

Нами были проведены многолетние эксперименты по выяснению возможности мобилизации питательных веществ из почвенных ресурсов и удобрений и оценке роли генотипа макросимбионта в интенсификации продукционного процесса растений зерновых и овощных культур.

В модельном зерновом севообороте в течение 4 лет исследовали зависимость продуктивности растений зерновых культур и мобилизации минеральных элементов (азот, фосфор и калий) от типа почвы (дерново-подзолистые, серые лесные и чернозем) (8). Растения выращивали в вегетационных сосудах по двухвариантной схеме: контроль (без удобрений) и опыт (N1200P740K680 — мг/сосуд). Эффективность бобово-ризобиального симбиоза оценивали в микрополевом опыте на серой лесной почве и 13

при использовании песчаной культуры. Объектом исследования служили почти изогенные линии гороха, маркированные разными генами симбиотической азотфикса-ции, сортов Торсдаг (Nod5), Рамонский 77 (nod5), мутанта К-301 (nod4) (получен посредством обработки семян гороха линии Рамонский 77 нитрозоэтилмочевиной) и мутанта К-1005 (ген nod отсутствует) (получен на основе линии сорта Торсдаг)*.

Эксперименты по оценке возможности и эффективности использования в качестве удобрений суперфосфата и фосфоритной муки различных сибирских месторождений проводили в течение 5 лет на темно-серой лесной почве и черноземе выщелоченном при различной степени эродированности. В многолетнем вегетационном опыте на дерново-подзолистой и серой лесной почвах анализировали фракционный состав остаточного фосфора под влиянием внесения различных форм фосфорных удобрений. В модельном севообороте в течение 9 лет на черноземе выщелоченном при выращивании зерновых и овощных культур определяли интенсивность иммобилизации азота при заделывании в почву растительных остатков с различным соотношением С:N.

В результате проведенных экспериментов нами установлено, что мобилизация азота сельскохозяйственными культурами из почвенных ресурсов существенно зависит как от типа почвы, так и от свойств последней. Так, за 4 года исследований продуктивность пшеницы, ячменя и овса на дерново-подзолистой и серой лесной почвах в варианте без внесения минеральных удобрений (контроль) составляла соответственно 78,0 и 70,9 г/сосуд; на черноземе выщелоченном этот показатель оказался в 1,7 раза выше (табл. 1). После внесения минеральных удобрений продуктивность зерновых культур на всех типах почвы (особенно на дерново-подзолистой) существенно возросла. Следовательно, при внесении N1200P740K680 потребность растений в элементах минерального питания была удовлетворена, о чем свидетельствует практически одинаковая продуктивность, независимо от типа почвы.

Наибольший вынос азота растениями зерновых культур отмечен на черноземе выщелоченном, наименьший — на дерново-подзолистой почве. После внесения минеральных удобрений этот показатель выравнялся на всех изученных типах почвы — 1923-1928 мг/сосуд. Вынос фосфора в контроле был минимальным на серой лесной почве и максимальным — на черноземе выщелоченном. В результате внесения удобрений вынос фосфора на дерново-подзолистой и серой лесной почвах сравнялся, но оказался значительно ниже, чем на черноземе выщелоченном. Вынос калия надземной биомассой растений зерновых культур был одинаковым на всех типах почвы как в контроле, так и в опыте. Следовательно, потребление калия не зависит от типа почвы, что обусловлено особенностями минералогического состава последней, а также процессами фиксации и десорбции элемента, внесенного с удобрениями.

* Получены в Институте цитологии и генетики СО РАН К.К. Сидоровой.

1. Урожай различных зерновых культур и вынос растениями из почвы азота, фосфора и калия по годам исследования в зависимости от типа почвы и уровня минерального питания

|

Тип почвы |

Вариант опыта |

Пшеница (1-й год) |

Ячмень (2-й год) |

Овес (3-й год) |

Пшеница (4-й год) |

Всего за 4 года |

|

Б и о м а с с а, г/сосуд |

||||||

|

Дерново-подзолистая |

1 |

10,6 |

19,4 |

39,1 |

8,9 |

78,0 |

|

2 |

18,2 |

29,7 |

76,0 |

20,2 |

144,1 |

|

|

Серая лесная |

1 |

4,2 |

26,0 |

28,0 |

12,7 |

70,9 |

|

2 |

14,3 |

36,2 |

67,9 |

17,3 |

135,7 |

|

|

Чернозем выщелочен- |

1 |

18,4 |

34,1 |

49,0 |

18,5 |

120,0 |

|

ный |

2 |

21,3 |

37,7 |

65,3 |

20,4 |

144,7 |

|

НСР 0,95: |

||||||

|

тип почвы |

1,6 |

3,5 |

5,8 |

3,1 |

||

|

удобрения |

1,3 |

2,8 |

4,8 |

2,5 |

||

|

В ы н о с |

а з о т а, мг/сосуд |

|||||

|

Дерново-подзолистая |

1 |

150 |

272 |

401 |

72 |

895 |

|

2 |

290 |

497 |

908 |

234 |

1928 |

|

|

Серая лесная |

1 |

68 |

361 |

399 |

99 |

927 |

|

2 |

234 |

581 |

913 |

195 |

1923 |

|

|

Чернозем выщело- |

1 |

300 |

468 |

399 |

185 |

1352 |

|

ченный |

2 |

335 |

590 |

809 |

193 |

1927 |

НСР 0,95:

|

тип почвы |

19 |

38 |

98 |

22 |

||

|

удобрения |

15 |

31 |

80 |

18 |

||

|

В ы н о с |

ф о с ф о р а, мг/сосуд |

|||||

|

Дерново-подзолистая |

1 |

54 |

70 |

147 |

35 |

306 |

|

2 |

79 |

139 |

310 |

69 |

597 |

|

|

Серая лесная |

1 |

22 |

53 |

109 |

38 |

222 |

|

2 |

56 |

117 |

367 |

63 |

603 |

|

|

Чернозем выщело- |

1 |

113 |

178 |

176 |

81 |

548 |

|

ченный |

2 |

102 |

228 |

298 |

83 |

711 |

|

НСР 0,95: |

||||||

|

тип почвы |

8 |

13 |

21 |

10 |

||

|

удобрения |

6 |

11 |

17 |

8 |

||

|

В ы н о |

с к а л и я, мг/сосуд |

|||||

|

Дерново-подзолистая |

1 |

86 |

140 |

230 |

42 |

498 |

|

2 |

248 |

418 |

849 |

279 |

1794 |

|

|

Серая лесная |

1 |

37 |

266 |

142 |

60 |

505 |

|

2 |

191 |

561 |

811 |

223 |

1786 |

|

|

Чернозем выщело- |

1 |

219 |

436 |

393 |

179 |

1227 |

|

ченный |

2 |

293 |

500 |

710 |

245 |

1748 |

|

НСР 0,95: |

||||||

|

тип почвы |

20 |

50 |

88 |

34 |

||

|

удобрения |

17 |

41 |

71 |

28 |

||

|

П р и м е ч а н и е. 1 и 2 |

— соответственно контроль (без удобрений) и опыт (N 1200 P 740 K 680 ). |

|||||

На эродированных почвах урожайность зерновых культур по мере эксплуатации почвенного плодородия снижается более быстрыми темпами. В частности, на неэродиро-ванном черноземе выщелоченном при выращивании яровой пшеницы в севообороте без применения удобрений урожайность растений оставалась практически без изменений, а на среднеэродированном аналоге снижалась в 2,6 раза, что связано прежде всего с изменением баланса азота в почве (табл. 2). Питание растений в условиях дефицита тепла осуществляется за счет исходных запасов нитратного азота в почве и текущей минерализации органического вещества. Исходное содержание нитратного азота на неэродированной и средне-эродированной почве составляло в начале опыта соответственно 76 и 96, в конце 3-го года исследований — 21 и 24 мг/кг.

В дальнейшем эрозионные процессы сказывались также и при выращивании других зерновых культур. Так, на 5-й год эксперимента урожайность ячменя на эродированной почве в контроле снизилась в 1,3 раза; на неэродированной почве в опыте — возросла примерно в 1,4 раза. В целом за 5 лет исследований продуктивность зерновых культур на не-эродированном черноземе выщелоченном по сравнению со среднеэродированным черноземом оказалась в 1,2 раза выше независимо от уровня минерального питания.

-

2. Урожайность зерновых культур разных лет посева в зависимости от степени эродированности почвы и формы фосфорных удобрений, г/м2

Вариант опыта

Пшеница (1997)

Ячмень (1998)

Овес (1999)

Пшеница (2000)

Ячмень (2001)

Всего за 5 лет

Т е м н о - с е р а я л е с н а я

п о ч в а

Контроль (без удобрений)

232

515

432

481

398

531

182

232

963

598

2207

2357

N 90 Pсг 90 К 90

415

581

1212

946

614

697

531

448

1461

1212

4233

3884

N 90 Pф 90 К 90

192

714

382

365

714

2367

496

747

564

448

979

3234

НСР 0,95 :

неэродированная почва

112

176

240

128

512

эродированная почва

128

304

144

144

448

Ч е р н о з е м в ы щ е л о ч е н н ы й

Контроль (без удобрений)

216

299

544

481

548

315

183

116

531

398

2022

1609

N 90 Pсг 90 К 90

415

515

1112

1112

730

498

514

265

1511

1112

4282

3502

НСР 0,95 :

неэродированная почва

128

256

432

192

416

эродированная почва

96

352

288

64

544

П р и м е ч а н и е. Над чертой и под чертой данные, полученные соответственно на неэродированной и среднеэродиро-ванной почвах; Рсг — суперфосфат двойной гранулированный, Рф — фосфорит Сейбинского месторождения.

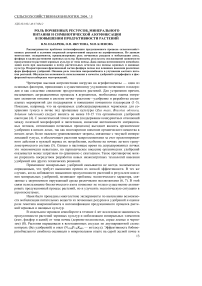

Основные изменения в результате деградационных процессов происходят прежде всего в лабильном органическом веществе почвы (микробоценоз), что оказывает влияние на продуктивность растений, баланс и трансформацию азота, фосфора и калия в почве и в целом сказывается на динамике режима питания и устойчивости функционирования агроэкосистем (рис. 1).

Степень мобилизации азота почвенных ресурсов у растений различных ви-

Рис. 1. Основные блоки агроэкосистемы и их взаимодействие при оптимизации питания растений на деградированных почвах.

дов существенно различается. Так, при заделке в почву растительных остатков у растений пшеницы, ячменя и овса, в надземной биомассе которых отношение С:N > 20, снижается интенсивность усвоения азота из почвы. За первые 3 года исследований усвоение почвенного азота растениями зерновых культур было на 53 % меньше, чем овощных (табл. 3). На 5-й год исследований мобилизация азота почвенных ресурсов у растений овса и свеклы выравнивалась, но затем вновь отмечалась цикличность процесса.

3. Урожай зерновых и овощных культур с различным соотношением C:N в растительных остатках и количество выносимого из почвы азота

|

Год исследо- |

Культура уль |

Урожай, г/сосуд жа , г |

Вынос азота, мг/сосуд |

|

вания |

1 ура 2 |

1 осуд2 |

1 2 НСР 0,95 |

|

1991 |

Пшеница |

Капуста |

13,8 |

72 |

399 |

637 |

61 |

|

1992 |

Овес |

Томат |

20,1 |

295 |

470 |

670 |

58 |

|

1993 |

Ячмень |

Огурец |

23,9 |

474 |

433 |

692 |

52 |

|

1994 |

Пшеница |

Редис |

22,7 |

92 |

498 |

352 |

29 |

|

1995 |

Овес |

Свекла |

21,8 |

189 |

665 |

665 |

60 |

|

1996 |

Овес |

Огурец |

46,3 |

425 |

740 |

549 |

86 |

|

1997 |

Ячмень |

Томат |

22,9 |

398 |

563 |

804 |

158 |

|

1998 |

Пшеница |

Свекла |

47,4 |

61 |

425 |

519 |

9 |

|

1999 |

Овес |

Томат |

30,8 |

547 |

672 |

503 |

170 |

|

Всего за 9 лет |

249,7 |

2553 |

4865 |

5391 |

П р и м е ч а н и е. 1 и 2 — соответственно зерновые и овощные культуры.

В целом за 9 лет эксперимента вынос азота растениями зерновых культур при отчуждении надземной биомассы был на 11 % меньше, чем таковыми овощных культур. Это обусловлено спецификой функционирования микробоценоза в почве, в результате чего доминирование процессов иммобилизации над процессами мобилизации азота в почве проявляется в большей степени в посевах зерновых культур по сравнению с овощными. Равновесное состояние между процессами мобилиза-ции ↔ иммобилизации азота почвы под посевами зерновых культур устанавливается при высоком содержании последнего, что отражается на содержании лабильного органического вещества. Для компенсации слабой азотмобилизующей способности растений необходимо дополнительное внесение минеральных азотных удобрений.

При возделывании овощных культур в специализированных севооборотах определена специфика режима питания растений, обусловленная наличием растительных остатков с отношением в биомассе С:N < 20. Заделка растительных остатков позволяет ускорить процессы минерализации ↔ иммобилизации азота в почве, что оказывает влияние на активность несимбиотической и симбиотической азотфиксации (8). При внесении растительных остатков и минеральных азотных удобрений в почву процессы минерализации азотсодержащих органических соединений продолжительное время преобладают над процессами иммобилизации, вследствие чего нарушается синхронность высвобождения и потребления азота растениями. Это неизбежно приводит к избыточной аккумуляции нитратов в товарной части продукции и выносу их за пределы корнеобитаемого слоя, что загрязняет окружающую среду. Поэтому весьма сложно прогнозировать текущие потребности агрофитоценозов в азоте за счет почвенных ресурсов, вследствие чего приходится прибегать к оценке не только почвы, но и растений.

Накопление нитратов в растениях зависит от использования различных средств химизации, применения физиологически активных веществ и сорбентов, органических и минеральных удобрений, а также природного и антропогенного воздействий, связанных с эколого-агрохими-ческим потенциалом почвенных ресурсов. По степени влияния на процессы аккумуляции нитратов в растениях факторы можно расположить в следующем порядке: удобрение>физиологически активные вещест-ва>почва (9). Вероятно, разработка специальных математических моделей, учитывающих все взаимодействия между этими факторами, позволит в дальнейшем избежать избыточной аккумуляции нитратов в растениях.

С эколого-агрохимических позиций и с учетом экономической целесообразности наиболее надежно и безопасно оптимизировать азотное питание растений с помощью биологического азота, преимущественно за счет активации процессов симбиотической азотфиксации (10). Использование достижений современной науки при конструировании генотипа растений позволяет целенаправленно воздействовать на формирование азотфиксирующего аппарата и активность процессов симбиотической азотфиксации. Например, у линии гороха сорта Торсдаг, маркированной доминантным геном симбиотической азотфиксации, в период массового цветения при внесении азота в дозах 40 и 10 % от дозы, рекомендованной для песчаной культуры образовалось соответственно 86 ± 17 и 66 ± 5 клубеньков на одном растении, сорта Рамон-ский 77 — соответственно 122 ± 4 и 25 ± 2 клубенька; растения линии мутанта К-301 не реагировали на уровень азотного питания, хотя у них сформировалось наибольшее количество клубеньков — соответственно 1272 ± 116 и 1253 ± 83 шт. на одно растение. У растений линии мутанта К-1005 клубеньки вообще не образовывались, независимо от уровня азотного питания, что является характерной генетической особенностью этой почти изогенной линии.

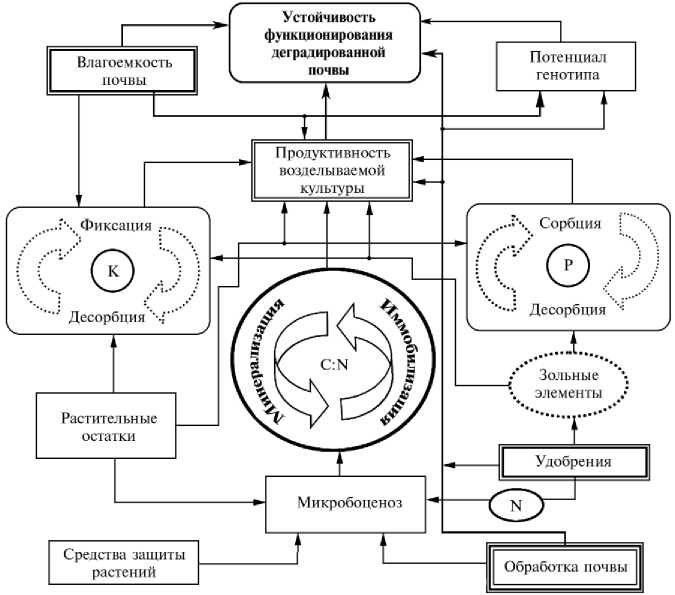

На основе нового метода оценки эффективности бобово-ризобиального симбиоза (11) мы рассчитали долю азота, усвоенного из почвы и воздуха. При этом наибольшая азотфиксирующая способность отмечена у растений линий гороха сортов Торсдаг и Рамонский 77 (рис. 2). Растения суперклубеньковой линии мутанта К-301 значительно (на 16 %) уступали таковым исходной линии сорта Рамонский 77 по эф- фективности симбиоза, но характеризовались наиболее высокой нитрогеназной ак- тивностью.

Рис. 2. Доля усвоения азота из воздуха ( □ ) и почвы ( ■ ) растениями почти изогенных линий гороха сортов Торсдаг (а), Рамонский 77 (б) и мутанта К-301 (в): общее количество усвоенного азота составляло соответственно 879, 859 и 463 мг.

Все это свидетельст- вует о больших возможностях конструирования азотфиксирующего аппарата растений бобовых культур, используемых для решения проблемы оптимизации азотного питания интенсивных агрофитоценозов. Для растений, выращиваемых на деградированных почвах, особенно подверженных эрозионным процессам, биологический азот имеет приоритетное значение в оптимизации азотного питания, так как использование азота, заключенного в органических соединениях, практически безопасно для окружающей среды.

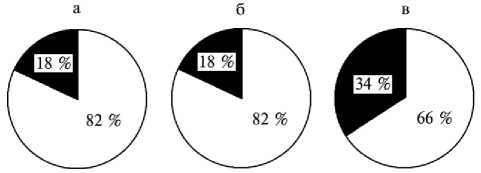

Удовлетворить потребность сельскохозяйственных культур, возделываемых на автоморфных почвах, в фосфоре можно в значительной мере за счет интенсивного применения минеральных удобрений и особенно фосфоритов, запасы которых в бассейнах Сибири и Дальнего Востока достигают около 1 млрд т (12). Показано, что при выращивании овощных культур на кислых почвах внесение фосфоритов активирует продукционный процесс растений. При внесении фосфорных удобрений возникает дополнительное количество минеральных фосфатов, которое мы назвали по аналогии с «экстра»-азотом «экстра»-фосфором. В частности, на высокоокультуренных по фосфору дерново-подзолистых почвах при внесении суперфосфата двойного гранулированного и фосфорита обнаружено дополнительное количество этого элемента во всех фракциях (рыхлосвязанные фосфаты кальция, фосфаты алюминия, железа и высокоосновные фосфаты кальция типа апатита). Количество «экстра»-фосфора в варианте с внесением суперфосфата превышало таковое при внесении удобрений и фосфорита соответственно на 25 и 42 % (рис. 3). При использовании суперфосфата «экс-тра»-фосфор распределялся по фракциям довольно равномерно. Внесение в почву фосфорита, напротив, вызывало накопление «экстра»-фосфора во фракции высокоосновных фосфатов кальция, что влияло на его доступность растениям. Это явление необходимо учитывать при разработке критериев оценки эколого -агрохимического потенциала почвенного плодородия и при оптимизации фосфорного питания растений на основе диагностики почвенной среды. В случае одноразового использования фосфоритов тяжелые металлы не накапливаются выше установленного предела.

Рис. 3. Динамика фракционного состава остаточного фосфора в почвах разных типов при внесении фосфорных удобрений в различной форме: А и Б — соответственно дерново-подзолистая и светлосерая лесная почва; а и б — внесение соответственно суперфосфата и фосфоритной муки; I, II и III — соответственно первый, второй и третий годы исследований; 1, 2, 3, 4 и 5 — фосфаты соответственно Ca(P1), Ca(P2), Al, Fe и Ca(P3).

В дальнейшем необходимо провести оценку степени аккумуляции тяжелых металлов при систематическом применении фосфоритов на плантациях овощных культур и при выращивании растений на почвах с природными геохимическими аномалиями.

Потребность растений сельскохозяйственных культур в калии возрастает в агрофитоценозах при стремлении получить высокий урожай, особенно на почвах легкого гранулометрического состава. Экономически наиболее выгодно применять хлорсодержащие калийные удобрения. На почвах с различной степенью деградации при промывном типе водного режима экологической проблемы использования таких удобрений практически не возникает, так как хлор, находящийся в избыточном количестве, мигрирует за пределы корнеобитаемого слоя. На почвах с непромывным типом водного режима или в замкнутых агроэкосистемах при систематическом применении хлорсодержащих калийных удобрений может накапливаться избыточное количество хлора, что приведет к торможению ростовых процессов растений. Устранить такой вероятный негативный эффект можно посредством возделывания кормовых культур, например свеклы, растения которой обладают способностью выносить натрий и хлор в больших количествах.

Заключение

Оптимизация минерального питания растений, основанная на рациональном применении минеральных удобрений, учете специфики действия растительных остатков с различным соотношением С:N и активации процессов симбиотической азотфиксации в результате конструирования генотипа макросимбионта, позволяет существенно повысить продуктивность растений на деградированных почвах. При одинаковых гидротермических условиях мобилизация азота почвенных ресурсов протекает более интенсивно на черноземе выщелоченном. За 4 года экспериментов усвоение азота растениями на серой лесной и дерново-подзолистой почвах было примерно в 1,5 раза меньше, чем на черноземе выщелоченном. Внесение в почву растительных остатков с отношением С:N < 20 ускоряет процессы минерализа- цииоиммобилизации азота. Азотное питание растений можно существенно улучшить за счет увеличения примерно в 10 раз количества клубеньков у растений бобовых культур. Причем нодуляция «суперклубенькового» мутанта не зависит от уровня азотного питания (в разумных пределах), что особенно важно для почв, характеризующихся повышенной пестротой азотминерализующей способности. Применение минеральных удобрений на деградированных почвах играет важную роль в интенсификации продукционного процесса. На высокоокультуренных по фосфору почвах при внесении фосфорных удобрений возникает дополнительное количество минеральных фосфатов. Интенсивность потребления калия растениями на автоморфных почвах зависит в основном от обеспеченности азотом и гранулометрического состава последних. Решение актуальных эколого-агрохимических проблем, направленных на устранение деградации почвенного плодородия, обострившейся в настоящее время в земледелии, позволит создать надежный фундамент для устойчивого функционирования агроэкосистем и обеспечить тем самым население высококачественной сельскохозяйственной продукцией.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. М и н е е в В.Г. Экологические проблемы агрохимии. М., 1988.

-

2. S t e v e n s o n F.J. Cycles of soil carbon, nitrogen, phosphorus, sulfur, micronutrients. N.Y., Chichester,

Brisbane, Toronto, Singapore, 1986.

-

3. F a l l o o n P.D., S m i t h P., S z a b o J. e.a. Soil organic matter sustainability and agricultural management — predictions at the regional level. In: Sustainable Management of Soil Organic Matter. N.Y., 2001: 54-59.

-

4. C а м о й л о в Т.И. Изменение содержания гумуса и азота почвы при длительном систематическом применении удобрений в условиях овощного севооборота. Сб. науч. тр. Западно-Сибирской овощекартофельной селекционно-опытной станции. Барнаул, 1970: 15-23.

-

5. N a z a r y u k V.M., Y a k u t i n a O.P., K l e n o v a M.I. The role of soil propеrties, culture and fertilizers in change of fertility of degradated soils. Proceedings of the 17th World Congress of Soil Science «Soil fertility as an ecosystem concept». Bangkok, Thailand, 2002, 2: 538.

-

6. R u t m o s e r K., S p a n n B. Nitratgehalte im grundfutter (Bauern 1994 und 1995). Kongressband, Gar-misch-Parten-Kirchen 107. VDLUFA-Kongress, 1995: 417-420.

-

7. A n t o n o v i c s J., B r a d s h o w A.D., T u r n e r R.G. Heavy metal tolerance in plants advances in ecological research. London, N.Y., 1971, 7: 2-86.

-

8. Н а з а р ю к В.М. Баланс и трансформация азота в агроэкосистемах. Новосибирск, 2002.

-

9. Н а з а р ю к В.М., К л е н о в а М.И., К а л и м у л л и н а Ф.Р. Эколого-агрохимические подходы к

проблеме нитратного загрязнения в агроэкосистемах. Экология, 2002, 6: 416-421.

-

10. S t r e e t e r J.G. Symbiotic nitrogen fixation. In: Plant-Environment Interactions. N.Y., 1994: 245-262.

-

11. Н а з а р ю к В.М., С и д о р о в а К.К., Ш у м н ы й В.К. и др. Новый метод определения эффективности бобово-ризобиального симбиоза в полевых условиях. Агрохимия, 2003, 1: 77-83.

-

12. Ч и к и н а М.В., Н а у м е н к о И.В. Перспективы использования фосфатного сырья сибирских месторождений в качестве удобрений. В сб.: Роль минерально-сырьевой базы Сибири в устойчивом функционировании плодородия почв. Красноярск, 2001: 115-119.

Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Поступила в редакцию 5

630099, Новосибирск 99, ул. Советская, 18 июня 2003 года

ROLE OF SOIL RESOURCES, MINERAL NUTRITION AND SYMBIOTIC NITROGEN FIXATION FOR INCREASE OF PLANT PRODUCTIVITY

V.M. Nazaryuk, O.P. Yakutina, M.I. Klenova

S u m m a r y

The problems of intensification of productive process of agricultural plants in conditions of increased anthropogenic loading on agrophytocenosis were considered. On the date of long-term observations the role of soil resources in mobilization of nitrogen, phosphorus and potassium by the plants of corn crops was analyzed. The productivity of corn crops in connection with soil type was investigated. The intensity of nitrogen immobilization during vegetal remains introduction to soil before the sowing of corn and vegetable crops was estimated. The fractional content of soil phosphorus under the influence of application of different form of phosphoric fertilizations was characterized. The role of macrosymbionts genotype for improvement of nitric nutrition of plants was described. It was shown, that the intension of nitrogen mobilization on chernozem soil was about 1,5 times as great as on turf-podzolic and gray forest soils. It was established, that nitrogen mobilization is raised if to grow the crops, which have the vegetal remains with C:N < 20. After application of phosphoric fertilizations on turf-podzolic soil the additional amount of phosphorus in all fractions was revealed. The authors discuss the possibility of the use as fertilizers the superphosphate and phosphoric meal from Siberian field.

Новые книги

Адаптивные энерго- и почвосберегающие технологии возделывания озимой пшеницы и кукурузы в Краснодарском крае /Под ред. П.П. Васюкова. Краснодар, 2003, 181 с.

В монографии изложены результаты многолетних исследований по разработке и внедрению энерго- и почвосберегающих технологий возделывания озимых колосовых культур и кукурузы. Проанализирована эффективность использования в растениеводстве пожнивных остатков сельскохозяйственных культур для удобрения и мульчирования почвы. Описаны мульчирующая технология возделывания зерновых колосовых культур с зоновой (локальной) обработкой семенного ложа при одновременном высеве семян, а также способы выращивания растений кукурузы при использовании соломенной мульчи, и при посадке в гребни. Дана оценка новой адаптивно-диагностической технологии удобрения озимой пшеницы и кукурузы. Предложены методы борьбы с сорной растительностью, вредителями и болезнями этих культур. Рассматривается экономическая эффективность применения новых технологий.