Роль почвенных водорослей в восстановлении нарушенного почвенно-растительного покрова районов нефте-угледобычи Республики Коми

Автор: Зимонина Н.М.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 2 (26), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности состава альгогруппировок техногенных местообитаний, образующихся в районах Крайнего Севера при интенсивной нефте-угледобыче. Показано, что такие показатели развития почвенных водорослей, как особенности видового состава, количественные показатели и создаваемая ими первичная продукция могут указывать на условия их обитания и дают возможность оценить роль низших растений в восстановлении почвенно-растительного покрова.

Почвенные водоросли, техногенные субстраты, состав аль- гогруппировок

Короткий адрес: https://sciup.org/14992822

IDR: 14992822 | УДК: 582.

Текст научной статьи Роль почвенных водорослей в восстановлении нарушенного почвенно-растительного покрова районов нефте-угледобычи Республики Коми

Социально-экологическое благополучие северных территорий во многом зависит от уровня экологической обеспеченности добывающих отрас- лей топливно-энергетического комплекса. Погребение зональных почв под насыпными сооружениями (промплощадки, вскрышные породы и др.) – достаточно распространенный на Крайнем Севере в Республике Коми тип антропогенных нарушений районов нефте-угледобычи. Поэтому изучение процессов естественного восстановления растительности на техногенных субстратах Севера – крайне актуальная проблема. Она усугублена тем, что в суровых климатических условиях восстановление нарушенного почвенно-растительного покрова идет крайне медленно [1]. В роли первопоселенцев промышленных отвалов часто выступают почвенные водоросли, которые и определяют начальный этап сукцессии растительности [2]. Цель настоящего исследования – изучить особенности состава аль-гогруппировок на различных стадиях нарушения растительного покрова.

Районы, материал и методы исследования

Полевые сборы почвенных водорослей проводились в разные годы: в 1992–1996 гг. в нефтедобывающем Усинском (Возейское месторождение) и в 2005–2009 гг. угледобывающем Воркутинском (закрытая шахта Юнь-Яга) промышленных районах Республики Коми. Оба района отличаются суровостью климатических условий.

Возейское нефтяное месторождение расположено на границе лесотундры и южных гипоарк-тических тундр в пределах координат (63°12′–63°21′ с.ш.; 56°21′–56°35′ в.д.). Климат избыточно влажный, с холодным летом и умеренно суровой снежной зимой. Среднегодовая температура воздуха, по многолетним данным метеостанции в пос. Усть-Уса, равна -3,6°С [3]. Средняя температура самого холодного месяца января – минус 18,8 °С, самого теплого июля – плюс 13,8 °С. Лето непродолжительное и прохладное, начинается во второй половине июня, а кончается в середине августа и длится всего 60–70 дней. При этом среднесуточная температура воздуха выше 15 °С отмечается только в отдельные дни. Однако абсолютный максимум температуры летом может достигать +30–32 °С. Вегетационный период со среднесуточной температурой выше +5 °С длится 98–111 дней. В теплый период часто наблюдаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Годовое количество осадков составляет 450–550 мм. Наибольшее количество осадков (60%) приходится на период июнь – октябрь, максимум чаще всего наблюдается в сентябре.

Юньягинское месторождение каменного угля расположено за Полярным кругом, в подзоне южных гипоарктических тундр (67°31′с.ш., 64°19′в.д.). Климат района субарктический с резкими колебаниями температуры воздуха и давления. Средняя температура воздуха в июле составляет 10 – 11ºС (до 14ºС). Средняя продолжительность биологически активного периода для района Воркуты равна 52 сут. [4]. Для этого периода характерна высокая относительная влажность воздуха. В тёплое время года количество дней с осадками составляет 60 %. Средний многолетний максимум осадков летом приходится на август.

Места альгологических сборов площадью 25 м2 приурочены к вершинам техногенных объектов (промплощадки нефтяных скважин, шахтные угольные отвалы). Отбор проб проводился по общепринятой в почвенной альгологии методике с соблю- дением принципов получения репрезентативной выборки [5]. Для отбора почвенных образцов выбраны типичные для обследованных районов техногенные местообитания водорослей: лишённый высшей растительности грунт (т.н. «голый» грунт), грунт под злаково-разнотравными ассоциациями и мхами.

Для выявления видового состава водорослей применялись методы водных и чашечных культур со стеклами обрастания. В качестве питательной среды для водных культур использовались среда Бристоль в модификации М. М. Голлербаха и среда Болда 3 N ВВМ. Количественный учет водорослей проводился методом прямого счёта С.Н. Виноградского в модификации Э.А. Штиной [6]. При определении биомассы использовался объемнорасчётный метод. Продукция почвенных водорослей вычислялась путем суммирования достоверных суточных приростов биомассы в течение 10 сут. [7]. Количественные показатели пересчитывались на абсолютно сухой вес грунта. Для определения влияния на численность и биомассу водорослей характера грунта и степени задернованности использован однофакторный дисперсионный анализ. Физико-химические анализы техногенных грунтов промплощадок Возейского нефтепромысла выполнены по сборам автора сотрудниками отдела почвоведения Института биологии Коми НЦ УрО РАН А.В.Котовой и О.В.Кузнецовой. Содержание С орг (%) как показателя наличия углеводородного загрязнения на автоматическом анализаторе азота АNA выполнено А.М.Естафьевой. Для характеристики ndusко-химических особенностей грунтов и примитивных дерново-глеевых почв угольных отвалов использованы сведения С.В.Деневой и М.Ф.Дороховой как участников комплексных исследований на Юнья-гинском карьере открытой разработки угля [8, 9].

Результаты и обсуждение Возейский нефтяной промысел

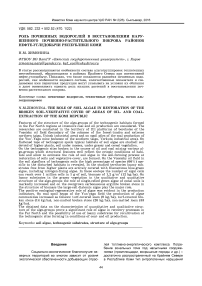

Фоновые ненарушенные торфяные почвы . На территории Возейского нефтяного месторождения изучена альгофлора глееподзолистых и болотно-подзолистых почв под характерными для района исследований растительными сообществами елового редколесья и ерника осоково-политри-хового. На участках фоновых почв выявлена бедная по флористическому составу группировка почвенных водорослей. Обнаружено 57 видов (в том числе синезеленые – 6, зеленые – 34, желтозеленые – 4, диатомовые – 13), среди которых встречены приуроченные только к этому типу местообитаний виды (рис.1).

Загрязненные нефтью насыпные грунты . В сложных природно-климатических условиях Севера буровые установки, подъездные пути и коммуникации размещаются на теплоизоляционных насыпях. На территории Возейского нефтепромысла для обустройства скважин используются добытые из местных карьеров четвертичные покровные пески и суглинки. Насыпные грунты имеют следующие характеристики: рН сол. – 6,72; рН вод. – 7,58; содержание С орг. – от 0,28% (условно «чистый» грунт,

Рис.1. Виды водорослей, выявленные только в ненарушенных (фоновых) торфяных почвах: 1 – Chlorosarcina sp.; 1a – диады вегетативных клеток, 1б – пакет, образованный путём вегетативного деления; 2 – Carteria sphagnicola Matv.; 3 – Gloeotila protogenita K ű tz.; 4 – Rhopalo-cystis cucumis Reisigl: 4а – вегетативные клетки разного возраста, 4 б – зооспоры (по: Зимонина Н.М., 1998) [10].

без следов присутствия углеводородного загрязнения) до С орг. – 5% (сильнозагрязнённые участки); Nо б щ. – 0,008%.

Степень загрязнения нефтью и нефтепродуктами в полевых условиях определяли по видимым следам присутствия загрязнителя и толщине пропитанного нефтью слоя песка. Условно были выделены три типа участков: слабозагрязненные – грунт прожирован, гидрофобен, вода скатывается в шарики, не впитывается (С орг . – 0,9 – 2%); среднеза-грязненные – нефть на участках проступает пятнами, грунт пропитан нефтью до 0,5 см (С орг . – 2,1 – 4%); сильнозагрязненные – грунт пропитан нефтью до 15 см и более (С орг . – 4,5 – 16%) Для выявления загрязнения минеральных субстратов нефтью и нефтепродуктами в пробах грунта в лабораторных условиях определялось содержание С орг .% и отношение С/N. Для альгофлористического анализа были отобраны в разной степени загрязненные нефтью пробы грунта на участках: без высших растений («голый» грунт), под злаково-разнотравной и хвощевой ассоциациями и заросший мхами грунт. В настоящей статье анализируются данные только с участков слабозагрязнённых.

Насыпные грунты без высших растений и следов нефтяного загрязнения. Альгофлора данных грунтов насчитывала 32 вида (синезеленые – 15, зеленые – 12, желтозеленые – 4, диатомовые – 1). Преимущественное развитие получают синезеленые водоросли (47% всех обнаруженных видов). Ностоковые и осциллаториевые представлены почти равным числом видов (8–7). На насыпных субстратах отмечен самый разнообразный набор видов – азотфиксаторов: Nostoc linckia (Roth.) Born. Et

Flah ; N. punctiforme (Kűtz.) Hariot ; Anabaena cylindri-ca Lemm. ; A. variabilis Kűtz. ; Cylindrospermum mi-chailovskoense Elenk; Nodularia harveyana (Thwait.) Thur .; Tolypothrix tenuis Kűtz .; Calothrix elenkinii Kos-sinsk. Из зеленых наряду с одноклеточными развиваются нитчатые формы Chlorhormidium flaccidum (Kűtz.) Fott var. flaccidum, Stichococcus bacillaris Nȁg. s. str . Состав желтозеленых включает виды родов Botrydiopsis и Bumilleriopsis . Из диатомовых обнаружена лишь Hantzschcia amphioxys (Her.) Grun. Формирующаяся в этих условиях альгогруппировка по составу приближается к сообществу «настоящего эдафона» [11]. Такое сообщество должно быть представлено основными группами почвенных водорослей, в том числе азотфиксирующими и зелёными нитчатками, диатомовыми водорослями. Данный термин был использован по отношению к заключительному этапу развития водорослевого сообщества на золоотвалах ТЭЦ, который характеризовался появлением диатомовых водорослей под пологом высших растений. Альгогруппировку в данном случае можно считать самостоятельным ценозом низших растений в составе конкретного фито- и биогеоценоза [11].

Пределы колебаний численности водорослей на фоновом участке составили 60–270 тыс. клеток в 1 г грунта, в которой на долю синезеленых приходится от 50 до 88% от общего их количества. Биомасса водорослей колебалась в пределах 0,6-1,0 г/м2. В ее создании принимают зеленые и синезеленые водоросли или принимают приблизительно равное участие (56 и 43% соответственно), либо в ряде случаев значительно преобладают зеленые, образуя до 90% биомассы.

Насыпной грунт без высших растений со следами слабого нефтяного загрязнения. На лишённых растительности техногенных песках наибольшим видовым разнообразием отличается порядок Oscillatoriales. Чаше всего встречаются виды родов Oscillatoria, Phormidium, Plectonema , которые предпочитают открытые местообитания и устойчивы к недостатку влаги. В условиях недостатка в тундровых почвах органических веществ и азота и при наличии слабого углеводородного загрязнения особое значение приобретают азотфиксирующие водоросли, способные обогащать создаваемое ими органическое вещество доступным для высших растений биологическим азотом. На лишённых растительности насыпных субстратах отмечен самый разнообразный набор видов – азотфиксаторов: Nostoc linckia ., N. Punctiforme, Anabaena cylindrica, A. variabilis, Cylindrospermum michailovskoense , No-dularia harveyana , Tolypothrix tenuis, Calothrix elen-kinii. Виды родов Nostoc и Anabaena входят в состав доминантов водорослевых сообществ. Численность клеток может увеличиваться, по сравнению с фоновым субстратом, до 378 тыс. клеток/г грунта, но биомасса не превышает 0,2 г/м2.

Зарастающие мхами насыпные грунты со следами слабого нефтяного загрязнения. Многие авторы высказывают мнение о том, что состав высших растений, вновь поселяющихся в антропогенно нарушенных местообитаниях, влияет как на состав, так и численность водорослей [12–14]. По мере зарастания обнаженного минерального грунта меняется и состав водорослевых сообществ. В зарастании грунта активное участие принимают мохообразные. На Возейском нефтепромысле брио-флору нарушенных участков представляют печеночники (Blasia pusilla, Cephalozia bicuspidata) и зеленые мхи (Polytrichuin commune, P.juniperinum, Ceratodon purpureus, Pohlia nutans, Pleurozium schreberi).

На зарастающих мхами слабозагрязненных участках обнаружено 74 вида водорослей (синезеленые – 46 (62%), зеленые – 21 (29%) и желтозеленые – 7 (9%). По числу видов во всех альгогруппи-ровках преобладали синезеленые. По сравнению с фоновым участком незадернованного грунта отмечено увеличение количества видов порядка Oscilla-toriales. Они составляют от 41 до 52% видового разнообразия. На слабозагрязненных зарастающих мхами участках появляются виды, предпочитающие местообитания с более или менее устойчивой влажностью, – Gloeocapsa minuta (Kűtz.) Hollerb., Cylindrocystis brebissonii Menegh., а в составе доми-нантов присутствует желтозеленая водоросль Pleurochloris magna Boye-Pet. Ни на одном из обследованных участков такого массового развития желтозеленых больше не наблюдалось. Приуроченность к замоховелым экотопам обнаруживают Tolypothrix tenuis и Pseudanabaena galeata Bőcher. Водорослевые сообщества этих участков имеют небольшие различия с альгогруппировкой незадер-нованных чистых песков (коэффициент флористической связи Ksr = -0,6), достаточно высокое видовое разнообразие с преобладанием синезеленых из порядка Oscillatoriales и характерный комплекс доминантов, в состав которого входят желтозеленые водоросли. Численность водорослей на слабо-загрязненных участках под мхами невысокая – 17 – 29 тыс. клеток/г почвы. Биомасса водорослей ndтигала здесь 0,07 г/м2.

Насыпные грунты под травянистой растительностью . На 9–12-летнего возраста буровых площадках преобладают злаково-разнотравные группировки, в составе которых появляются кустарники и кустарнички. Начинается формирование ярусной структуры с четко выраженным травянистым ярусом. Выявленные на этих участках водорослевые группировки наиболее полно принимают черты настоящего эдафона [11].

На участках с травянистой растительностью обнаружено 73 вида водорослей, из них синезеленые – 22 (30%), зеленые – 36 (49%), желтозеленые – 12 (17%), диатомовые – 3 (4%). Наряду с синезелеными большого разнообразия достигают зеленые водоросли. Из зеленых на рассматриваемых участках чаще остальных встречались широко распространенные в окружающих ненарушенных почвах виды: Bracteacoccus minor Bisch. Et Bold и Chlorella vulgaris Beijer. (относительно редко встречаются в зональных почвах), Chlorosarcinopsis deficiens Groover et Bold, Tetracystis sp. 1 ; не обнаруженные в фоновых почвах виды Actinochloris sphaerica Korsch., Масrochloris dissecta Korsch., Neospongiococcum sp . Значительная роль крупноклеточных зеленых водорослей отмечалась для первых стадий зарастания пятен кустарничковомоховых южных тундр Ямала [15].

Зеленая одноклеточная водоросль Myrmecia bisecta Reisigl при высокой ее встречаемости и обилии в окружающих ненарушенных почвах обнаружена нами и на обследованных техногенных насыпных субстратах, часто являясь здесь доминан-том водорослевых сообществ. Малоустойчивые к недостатку влаги нитчатые формы зеленых значительного развития достигают на участках с более или менее хорошо развитыми моховым и травянистым ярусами.

Под травянистой растительностью насчитывалось в среднем 147–246 тыс. клеток в 1 г грунта с биомассой 0,1–0,5 г/м2. По числу клеток преобладают многоклеточные нитчатые синезеленые водоросли родов Plectonema и Phormidium, составив 8090% суммарной численности и всего лишь 9% биомассы. Численность зеленых и диатомовых невелика, в среднем 15 (7%) и 13 (6%) тыс. клеток в 1 г грунта соответственно. Биомасса зеленых составляет до 32–72%, диатомовых – 25–59% общей биомассы почвенных водорослей.

В большинстве альгогруппировок по числу видов и интенсивности развития в культурах ведущее положение занимают синезеленые водоросли. Значительным видовым разнообразием отличается порядок осциллаториевые. К наиболее часто встречающимся относятся виды родов Oscillatoria, Phor-midium, которые предпочитают открытые местообитания, будучи устойчивы к недостатку влаги. В условиях недостатка органических веществ, азота и при наличии углеводородного загрязнения особое значение имеют азотфиксирующие водоросли. На исследованных участках обнаружено 16 потенциально способных к усвоению атмосферного азота видов. Из них виды родов Nostoc и Anabaena входят в состав доминантов большинства водорослевых сообществ. Развитию синезеленых водорослей благоприятствуют щелочные условия среды насыпных грунтов, наличие не занятых высшими растениями пространств, их устойчивость к недостатку влаги и углеводородному загрязнению.

Состав зеленых водорослей также весьма разнообразен, но по количественным показателям эта группа уступает синезеленым. Истинно господствующей группой они становятся только на участке под злаково-иван-чаевой группировкой со слабокислой реакцией среды субстрата. От фоновых почв состав зеленых на насыпных субстратах отличает присутствие крупноклеточных форм из хлорококковых, специфичность состава и слабое развитие хламидомонад. Видовой состав желтозеленых и диатомовых не богат. Интенсивное развитие одноклеточных желтозеленых-убиквистов является характерной особенностью слабозагрязненных, зарастающих мхами участков. Сложившийся эдафон с присутствием в составе альгогруппировок диатомовых водорослей отмечен на слабозагрязненных участках под травянистой растительностью и на фоновых (условно «чистых») песках без высших растений.

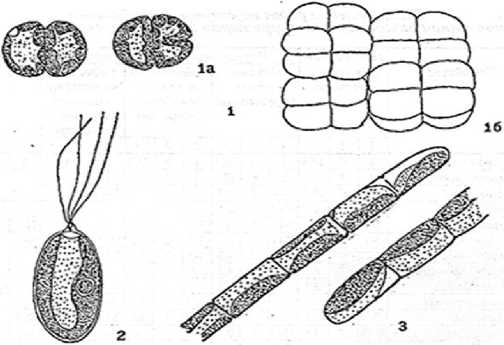

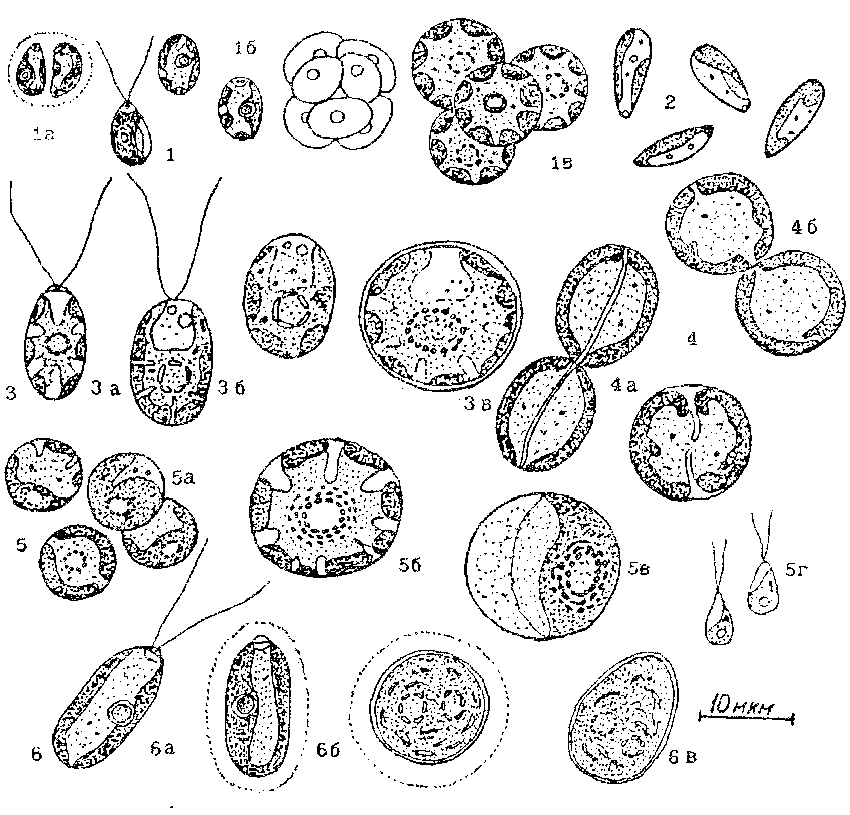

Выявлен достаточно высокий процент (66%) специфичных для техногенных грунтов видов водорослей (рис.2), среди которых синезеленые – 44%, зеленые – 38%. Видами окружающих почв была представлена лишь 1/3 состава альгогруппировок насыпных грунтов.

Закрытая шахта «Юнь-Яга»

Породные угольные отвалы (четвертичные суглинки и углистые аргиллиты). При длительной эксплуатации месторождений Печорского угольного бассейна обширные площади оказались занятыми породными отвалами. Отвальные массы представляют собой сложную смесь хорошо различимых по цвету вскрышных и вмещающих пород. Они стали постоянными источниками загрязняющих веществ в окружающую природную среду. Зарастание поверхности отвалов растительностью во многом снижает их отрицательное влияние [16].

Для количественного альгологического nduлиза были отобраны преобладающие на поверхности отвалов грунты: четвертичные суглинки и углистые аргиллиты и два варианта растительных сообществ: участки пионерного зарастания с общим проективным покрытием (ОПП) 10 % и сомкнутые разнотравно-злаковые сообщества лугового типа ОПП – 100%. Четвертичный суглинок характеризуют следующие показатели: нейтральная и слабощелочная реакция среды (pH 6,5–8,2), содержание азота – 0,1–0,2 %, углерода – 1,6–3.0 %, концентрация калия – 16.5 мг на 100 г грунта и фосфора – 26,5 мг/100 г. Углистый аргиллитовый щебень отличает слабокислая и нейтральная реакция среды (pH 5,9–6,6), содержание азота – 1,1–1,4 %, углерода – 23,7–29,1 %, фосфора – 5,9 мг/100 г, калия – 11,1 мг/100 г [8, 17–18]. В грунтах породных отвалов выявлено повышенное содержание стронция, молибдена, никеля и меди [9].

Суглинистые субстраты без высших растений (незадернованные суглинки) . Наибольшая численность водорослей (1135×103 в 1 г грунта) отмечена на суглинистом субстрате без высших

Рис.2. Виды водорослей, выявленные только на техногенных субстратах: 1 – Chlamydomonas lobu-lata Ettl:1а – поздняя стадия деления, 1б – покоящаяся стадия, 1в – акинеты; 2 – Pseudococcomy-xa simplex (Mainx) Fott; 3 – Chla-mydomonas augustae Skuja: 3a – молодая клетка, 3б – взрослая клетка, 3в – акинета; 4 – Mirmecia bisecta Reisigl: 4а – вегетативные клетки, 4б – в клетке видно ядро; 5 – Neochloris alveolaris Bold: 5а – молодые вегетативные клетки, 5б – вегетативная клетка с лопастным хлоропластом, 5в – старая клетка с чашевидным хлоропластом и вакуолями, 5г – зооспоры; 6 – Chla-mydomonas gloeogama Korsch.: 6а – взрослая клетка, 6б – пальмеллевидное состояние, 6в – зигота, окружённая слизистым матриксом (цвет матрикса от тёмно-оранжевого до коричневого) (по: Зимонина Н.М., 1998) [10].

растений. Основу численности (98 %) и биомассы (85 %) здесь составляют синезелёные водоросли. По нашим наблюдениям [14] и сведениям других авторов [19 – 20], на этом субстрате наиболее часто встречаются виды рода Phormidium : P. ambiguum Gom ., P. foveolarum (Mont.) Gom ., P. animalе (Ag. Ex Gom.) Anagn. Et Kom ., P. calcereum Kütz., P. autumnale Ag. Ex Gom . И P. lividum Näg . Виды этого рода обычно тяготеют к «голым» участкам минеральной почвы и благодаря свойствам протопласта устойчивы к засухе.

Среди синезелёных по числу клеток лидирующие позиции занимают тонкие нити с шириной трихома 2–3,3 мкм ( Phormidium foveolarum, P. ani-male и Leptolyngbya boryana (Gom.) Anagn. Et Kom . , составляя 39 % от числа клеток синезелёных. А по биомассе преобладают формы с шириной трихома 5,5–6,5 мкм ( P. autumnale и P. lividum ), составляя в данном местообитании 48 % (48 кг/га) общей биомассы синезелёных. Техногенные грунты Юньягин-ского месторождения слабо обеспечены азотом [21]. В связи с этим особый интерес представляет нахождение на суглинках азотофиксирующих гете-роцистных форм синезелёных. Именно для суглинистых субстратов, по сравнению с другими участками, характерно наиболее интенсивное развитие гетероцистных форм синезелёных водорослей. На участке пионерного зарастания их биомасса составила – 1,1 кг/га. В основном это представители рода Anabaena – A. variabilis, а также виды рода Nos-toc – N. Punctiforme и N. Linckia с биомассой от 0.07 до 0.1 кг/га.

Задернованный суглинок под разнотравнозлаковой растительностью . В структуре биомассы увеличивается доля одноклеточных зелёных водорослей, хотя по количеству клеток лидирующие позиции сохраняют синезелёные водоросли. Такие изменения структуры произошли, прежде всего, за счёт выпадения из состава водорослей задернованного суглинка нитчатых синезелёных форм с шириной трихомов 5,5–6,5 мкм – Phormi-dium autumnale и P. lividum. Зарастание суглинка высшими растениями сопровождается появлением крупноклеточной диатомеи Hantzschia amphioxys var. Subsalsa Wisl. Et Poretzky , которая в количественных пробах с участка пионерного зарастания не была отмечена. Приуроченность данного вида к участкам с высшими растениями и благоприятным гидрологическим режимом отмечена для угольных отвалов Кузбасса [12]. На задернованном суглинке по сравнению с незадернованным количественные показатели популяций водорослей были ниже: численность клеток – более чем в пять раз, а биомасса – в два раза. Характер изменений этих показателей определяют господствующие на суглинках синезелёные водоросли.

Аргиллитовый щебень. В заселении углистых аргиллитов ведущую роль играют одноклеточные зелёные водоросли, представленные Ch-жизненной формой. Отличаясь лабильностью питания и устойчивостью протопласта, эти водоросли выдерживают экстремальные условия влажности и температуры. Доля участия отдельных таксономи- ческих групп водорослей в сложении численности и биомассы в ходе сингенеза меняется. На стадии пионерного зарастания численность одноклеточных зеленых водорослей составила 54 тыс. в 1 г грунта, биомасса – 6,9 кг/га. В разнотравно-злаковых сообществах на задернованном щебне, по сравнению с «голым» грунтом, биомасса зеленых водорослей увеличивается до 9,7 кг/га, на фоне снижения количества клеток до 41 тыс. в 1 г грунта. Это может быть связано как со сменой видового состава, так и преобладанием процессов роста над процессами размножения. Под разнотравно-злаковой растительностью, по сравнению с незадернованным щебнем, количество и биомасса синезеленых и диатомовых водорослей увеличиваются. Численность синезеленых возрастает с 19 до 54 тыс. в 1 г грунта, биомасса – с 0,13 до 1,51 кг/га. Численность диатомовых увеличивается с 2 до 7 тыс. кл/г, биомасса – с 0,8 до 5 кг/га. Гетероцистные синезелёные водоросли на аргиллитовом щебне малочисленны и составляют от 3 до 7 % численности клеток синезелёных, а их биомасса колеблется от 0,01 до 0,05 кг/га. Полученные нами значения биомассы сопоставимы с минимальными величинами биомассы водорослевых сообществ угольных отвалов Кузбасса при доминировании синезелёных водорослей – 0,2, 5, 32 кг/га [22].

Результаты однофакторного дисперсионного анализа показали, что заметное влияние на изменение количественных показателей альгогруппиро-вок оказывает характер грунта.

Оценка силы влияния ( η 2) экологических факторов на количественные характеристики альгогруппировок

|

Сила влияния фактора (η2) |

Факторы |

|||

|

Характер субстрата |

Степень зарастания |

|||

|

Суглинок и щебень без растений |

Суглинок и щебень под разнотравнозлаковой растительностью |

«Голый» суглинок и суглинок под разнотравнозлаковой растительностью |

«Голый» щебень и щебень под разнотравнозлаковой растительностью |

|

|

На численность клеток водорослей |

0,39 |

0,21 |

0,32 |

0,12 * |

|

На ndus лсу водорослей |

0,10 |

0,72 |

0,20 |

0,48 |

*Интенсивность влияния фактора недостоверна

Так, на пионерной стадии зарастания влияние характера грунта на изменение численности клеток составляет 39 %. Под разнотравно-злаковой растительностью эдафические условия определяют более 70 % показателей биомассы водорослей. На аргиллитовом щебне почти половина этих значений связана с присутствием высших растений. Причём сила влияния данного фактора на биомассу водорослей аргиллитового щебня почти в два раза выше, чем на биомассу водорослей суглинка.

Как уже отмечалось, наиболее полно вклад водорослей в почвообразовательный процесс характеризует количество создаваемой ими продукции [7, 12, 22]. В разных местообитаниях ее показа- тели отличались более чем в три и более раз. Наибольшие величины водорослевой продукции характерны для альгогруппировок незадернованных суглинков и щебня – 32 и 26 кг/га соответственно. В пересчёте на вегетационный сезон это составляет вполне ощутимую величину – 288 и 234 кг/га. Присутствие высших растений снижает эти показатели: на щебне – до 14,4, на суглинке – до 9,5 кг/га. Следовательно, на угольных породных отвалах Юнья-гинского месторождения почвенные водоросли как первопоселенцы принимают активное участие в создании органического вещества.

Заключение

В условиях Севера на Возейском нефтепромысле в составе почвенной альгофлоры техногенных грунтов выявлен высокий процент видов (66%), специфичных для нарушенных местообитаний. Видами окружающих почв на них представлена лишь 1/3 выявленной альгофлоры. По числу видов (44%) и количественным показателям синезеленые водоросли занимают ведущее положение. Причём это виды, которые при заселении предпочитают свободные от высших растений пространства и специфичные физико-химические условия (повышенные рН грунтов и содержание углерода). На неза-дернованных субстратах отмечена и наибольшая биомасса водорослей.

В освоении суглинистых субстратов вскрышных пород угольного месторождения Юнь-Яга ведущую роль играют нитчатые синезелёные водоросли при активном участии азотфиксирующих представителей рода Anabaena и колониальных видов рода Nostoc с биомассой от 0.07 до 0.1 кг/га. Углистый аргиллитовый щебень активно осваивают крупноклеточные зелёные и диатомовые водоросли. На угольных отвалах Юньягинского месторождения среди обследованных местообитаний наибольшее значение биомассы, за счёт более 1 млн. клеток нитчатых синезелёных, отмечено на неза-дернованном суглинке и на щебне под разнотравно-злаковой растительностью, за счёт крупноклеточных диатомовых и зелёных водорослей. Наибольшая величина продукции как показателя функциональной активности сообществ характерна для техногенных грунтов без высших растений.

Список литературы Роль почвенных водорослей в восстановлении нарушенного почвенно-растительного покрова районов нефте-угледобычи Республики Коми

- Чалышева Л.В. Особенности формирования растительного покрова техногенных ландшафтов районов нефтедобычи на Европейском Северо-Востоке. Сыктывкар, 1992. 20с. (Серия препринтов «Научные доклады»/Коми науч. Центр УрО РАН». Вып. 299).

- Зимонина Н.М. Восстановительная сукцессия альгогруппировок на угольных отвалах Крайнего Севера//Ботан. Журн. 2010. Т. 95. № 7 С. 956-969.

- Справочник по климату СССР. Вып. I. Ч. П. Л.: Гидрометеоиздат, 1965. 360 с.

- Ребристая О.В. Флора востока Большеземельской тундры. Л., 1977.334 с.

- Хазиев Ф.Х., Кабиров P.P. Количественные методы почвенно-альгологических исследований. Уфа, 1986. 172 с.

- Голлербах М.М., Штина Э.А. Почвенные водоросли. М.: Наука, 1969. 228 с.

- Домрачева Л.И. Почвенные водоросли как продуценты органического вещества и их значение в трофических связях почвенных организмов: Автореф. Дис… канд. биол. Наук. М.: МГУ, 1974. 30 с.

- Денева С.В. Физико-химические свойства почв западной части месторождения под воздействием карьера//Природная среда тундры в условиях открытой разработки угля (на примере Юньягинского месторождения)/Под ред. М.В. Гецен. Сыктывкар, 2005. С. 126-143.

- Дорохова М.Ф. Физико-химические свойства почв восточной части месторождения под воздействием шахтного комплекса//Природная среда тундры в условиях открытой разработки угля (на примере Юньягинского месторождения)/Под ред. М.В. Гецен. Сыктывкар, 2005. С. 91-102.

- Зимонина Н.М. Почвенные водоросли нефтезагрязнённых земель. Киров, 1998. 170 с.

- Штина Э.А., Неганова Л.Б., Шушуева М.Г., Ланина Р.И. Задачи и методы изучения водорослей, развивающихся на промышленных отвалах//Программа и методика изучения техногенных биогеоценозов. М.: Наука, 1978. С. 73-88.

- Артамонова В.С. Эволюция сообществ фототрофных микроорганизмов//Экология и рекультивация техногенных ландшафтов/Отв. ред. В.М. Курачёв. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1992. С. 199-214.

- Кабиров P.P. Почвенные водоросли железорудных отвалов Южного Урала//Ботан. Журн. 1990. Т. 74. №2. С. 208-216.

- Зимонина Н.М. Альгоиндикация как метод оценки ремедиационных мероприятий породных отвалов угледобывающей промышленности в условиях Крайнего Севера//Биотехнология -от науки к практике: Материалы научных докладов участников Всероссийской конференции с международным участием, посвященной памяти проф. Киреевой Наили Ахняфовны. Т. 1. (Уфа, Россия, 23-26 сентября 2014 г.). Уфа: Башкирский ГУ, 2014. С. 37-41.

- Новичкова-Иванова Л.Н. Смены синузий почвенных водорослей Земли Франца-Иосифа//Ботан. Журн. 1963. Т. 48. №1. С. 42-53.

- Рубцов А.И. Эколого-геохимический мониторинг на территории Юньягинского месторождения//Природная среда тундры в условиях открытой разработки угля (на примере Юньягинского месторождения)/Под ред. М.В. Гецен. Сыктывкар, 2005. С. 180-211.

- Гецен М.В., Стенина А.С., Патова Е.Н., Дорохова М.Ф. и др. Первые итоги комплексных исследований на промплощадке закрытой шахты «Юнь-Яга» и прилегающей территории ненарушенной тундры в целях организации биологического мониторинга//Эколого-экономические и социальные проблемы Воркутинского промышленного района. Воркута-Сыктывкар, 2000. С. 80-110.

- Кулюгина Е.Е., Патова Е.Н., Дорохова М.Ф. Процессы самозарастания нарушенных территорий//Природная среда тундры в условиях открытой разработки угля (на примере Юньягинского месторождения)/Под ред. М.В. Гецен. Сыктывкар, 2005. С. 167-179.

- Патова Е.Н., Дорохова М.Ф. Почвенные водоросли//Природная среда тундры в условиях открытой разработки угля (на примере Юньягинского месторождения)/Под ред. М.В. Гецен. Сыктывкар, 2005. С. 126-143.

- Андреева В.М. Почвенные неподвижные зелёные микроводоросли (Chlorophyta) в зоне промышленного загрязнения г. Воркуты (Республика Коми)//Новости систематики низших растений. 2006. Т. 40. С. 13-18.

- Красавин А.П., Катаева И.В. Восстановление растительного покрова на отработанных землях угольной промышленности//Город в Заполярье и окружающая среда/Тр. III Межд. Конф. Сыктывкар, 2003. С. 179-184.

- Шушуева М.Г. Развитие водорослей на отвалах Красногорского угольного разреза//Проблемы рекультивации земель в СССР/Под ред. С.С. Трофимова. Новосибирск: Наука, 1974. С. 188-194.