Роль политических институтов в экономическом развитии юга России в условиях новой реальности

Автор: Митрофанова И.В., Чернова О.А.

Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu

Рубрика: Политика в российских регионах

Статья в выпуске: 2 т.29, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. В условиях существующих геополитических вызовов неэффективное решение политическими институтами экономических проблем может привести к значительным негативным последствиям, представляющим угрозу технологическому суверенитету страны. Цель статьи - выявление направлений повышения эффективности функционирования политических институтов с точки зрения обеспечения экономической безопасности южнороссийских регионов в существующих для них вызовах социально-экономического развития. Методология и методы. Объект исследования - Южный федеральный округ (ЮФО).

Политические институты, технологический суверенитет, экономическая политика, экономическое развитие, южнороссийские регионы, политические риски

Короткий адрес: https://sciup.org/149145721

IDR: 149145721 | УДК: 323 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2024.2.20

Текст научной статьи Роль политических институтов в экономическом развитии юга России в условиях новой реальности

DOI:

Цитирование. Митрофанова И. В., Чернова О. А. Роль политических институтов в экономическом развитии Юга России в условиях новой реальности // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2024. – Т. 29, № 2. – С. 237–254. – DOI:

Введение. Политические институты являются важным фактором экономического развития страны и ее регионов. Исследования в области политической экономии подчеркивают важность политического дизайна в формировании определенных социально-эко- номических результатов, особенно в период различных потрясений и шоковых событий [36; 41; 42; 47]. Одновременно кризисы часто выявляют недостатки существующих политических институтов, давая возможность переосмыслить их значимость в воссоздании ста- бильных социально-экономических условий жизнедеятельности. Вопрос о том, в какой мере и как политические институты способствуют экономическому развитию, по-прежнему остается дискуссионным. При этом реальная практика демонстрирует, что выбор и эффективность реализуемых политических мер определяется: во-первых, спецификой существующих вызовов экономического развития [31; 32; 37]; во-вторых, спецификой местных и региональных социально-политических факторов и условий [36; 44].

В настоящее время перед экономикой Юга России стоят беспрецедентные вызовы, обусловленные как еще ощущаемыми последствиями коронакризиса, так и действующими в отношении России экономическими санкциями со стороны западных стран, обусловленными началом проведения специальной военной операции (далее – СВО). Поэтому критически важным становится вопрос о том, как именно политические институты могут способствовать экономическому процветанию российских регионов. Формируемая новая реальность, будучи непосредственно связанной с политическими институтами, предполагает радикальные изменения в направлении их воздействия на экономику [52]. При этом существующие геополитические вызовы экономическому развитию регионов России требуют выхода за рамки традиционных задач поддержания экономического роста и включают потребность в обеспечении национальной безопасности в целях предотвращения экономических катастроф и снижения социальной напряженности. Как справедливо отмечают Ш. Саха и К. Сен, роль политических институтов в смягчении последствий политических кризисов может отличаться от их роли в смягчении экономических кризисов [51]. Это повышает актуальность исследования роли политических институтов в условиях беспрецедентной текущей экономической ситуации, характеризуемой как новая реальность.

Цель данной статьи – выявление направлений повышения эффективности функционирования политических институтов с точки зрения обеспечения экономической безопасности южнороссийских регионов в существующих для них вызовах социально-экономического развития. При этом особый ак- цент сделан на необходимости обеспечить взаимосвязанность политических и экономических инструментов в условиях существующих экономических вызовов. Гипотеза исследования состоит в том, что политические институты могут быть использованы в качестве инструментов экономического развития региона.

Методы и методология исследования. Для исследования влияния политических институтов на решение задач экономического развития регионов проводился контент-анализ научных публикаций в рассматриваемой предметной области. Методология анализа влияния политических институтов на экономическое развитие опиралась на принцип сбалансированности сочетания тактических и стратегических решений в оценке эффективности реализуемых мер, а также принцип учета легитимности политической системы и ее институтов.

В основу исследования политических рисков южнороссийских регионов в условиях новой экономической реальности положена теория факторов производства. Это позволило акцентировать внимание на том, что перспективы экономического развития во многом определяются характером распределения экономических ресурсов. Поэтому в зависимости от того, в какой мере государство способно обеспечить их справедливое распределение, определяется эффективность функционирования политических институтов. При этом, в отличие от имеющихся исследований, фокусирующихся на конкретных ключевых вмешательствах политических институтов в политику экономического развития, связанных с обеспечением граждан определенными общественными благами (образование, медицина, энергоснабжение и пр.), в данном исследовании фокус сделан на расширении экономических возможностей для обеспечения технологического суверенитета как ключевого фактора преодоления «зависимого развития».

Объектом исследования выступает Южный федеральный округ (далее – ЮФО) как административное формирование, реализующее на региональном уровне государственную экономическую политику. Источником послужили официальные данные Росстата, а также находящиеся в свободном досту- пе материалы исследований НИУ «Высшая школа экономики», публикации органов государственной власти.

Результаты исследования. Влияние политических институтов на экономическое развитие. При ответе на вопрос, что детерминирует экономическое развитие и является основным источником трансформаций в современной экономике, большинство исследователей называют политические институты – совокупность социально сконструированных, устойчивых норм, правил и принципов общественного взаимодействия, на основе которых функционирует публичная власть [1; 39]. Экономическое развитие региональных экономик непосредственно согласуется с функционированием политических институтов, поскольку не может быть обеспечено исключительно действием рыночных сил. Посредством реализации фискальных и финансовокредитных мер политические институты влияют на возможности накопления физического капитала, на стимулирование инновационных преобразований в экономике, на индивидуальные предпочтения мотивации к накоплению или к желанию инвестировать, на направления инвестиционных вложений и пр.

Чаще всего в научных кругах полемика разворачивается вокруг вопроса о том, какой режим, демократический или авторитарный, в большей степени способствует экономическому развитию. В свете быстрого экономического роста Китая и Сингапура все большее число ученых склоняется в пользу авторитарной политики, эмпирически доказывая отрицательное или нулевое влияние демократии на экономический рост [38; 47]. В то же время китайские исследователи отмечают, что, несмотря на то что гегемония сыграла решающую роль в текущем экономическом успехе страны, политический институт в Китае реализует стратегии экономического развития за счет создания рыночных механизмов [50]. При этом государственные компании являются менее эффективными и производительными, чем частные компании, что в условиях дискриминации частного сектора и высоких институциональных барьеров для них отрицательно влияет на долгосрочный экономический рост [57]. Сингапур, также имея статус авторитарной страны, тем не менее поддерживает самую свободную экономику в мире, подтверждая аргумент, что политические институты, отличаясь значительным разнообразием, могут играть существенную роль в укреплении рынка [34]. Это позволяет исследователям говорить о формировании уникального типа политического устройства Китая и Сингапура, определяемого как государственный капитализм, а не как авторитарный режим [56].

Политическая власть, исходящая от политических институтов, является решающим фактором в определении «набора» экономических институтов, устанавливая нормы экономического взаимодействия, определяющие ограничения и мотивы ключевых акторов экономического развития. Можно выделить два основных направления влияния политических институтов на экономическое развитие: поддержка предпринимательства и поощрение конкуренции; влияние на доступ к финансовым ресурсам посредством установления нормы кредитования и фискальной политики.

Поддержка предпринимательства и поощрение конкуренции во многом связаны с решением задачи сокращения разрыва между богатыми и бедными, поскольку неравенство во владении факторами производства приводит к замедлению экономического роста. Так, опыт Китая демонстрирует, что их экономический успех во многом связан с политическими реформами, направленными на мобилизацию и управление ресурсами и человеческим капиталом таким образом, чтобы способствовать инновациям и развитию гармоничного общества с высоким уровнем дохода [35]. Стремление к политике, сохраняющей экономические позиции лиц, контролирующих экономику, подрывает возможности экономического роста [50]. Оппортунизм, коррупция, погоня за рентой в рядах политических элит – все это отвлекает финансовые ресурсы от инноваций, развития человеческого капитала, технологий. Следовательно, эффективность экономических инструментов определяется эффективностью действующих политических институтов, которые должны обеспечивать ограничение влияния и власти тех, кто определяет правила, выступая фактором защиты людей от самого государства [49].

Как известно, основным барьером экономического развития является доступ к финансовым ресурсам. Поэтому вторым важнейшим направлением влияния политических институтов на экономическое развитие является регулирование деятельности финансового рынка.

Во всем мире для стимулирования спроса и предложения на финансовом рынке правительства используют инструмент ключевой процентной ставки. Например, для стимулирования развития приоритетных отраслей экономики в 2016 г. Европейским центральным банком были введены отрицательные ставки [19]. Данная мера являлась довольно нестандартной и, несмотря на продемонстрированную успешность в устранении недостатков трансмиссии денежно-кредитной политики, этот опыт не был транслирован в другие страны. Так, М.В. Ершов, А.С. Танасова, Е.Ю. Соколова считают, что вполне достаточным для того, чтобы активизировать инвестиционную деятельность в регионах, является снижение процентной ставки до уровня рентабельности приоритетных отраслей экономики [8].

Еще одним каналом политического влияния на повышение предложения на финансовом рынке становится поощрение конкуренции среди неформальных финансовых институтов. Однако это, как и рост инвестиционной активности, еще не гарантирует экономический рост. Если развитие финансовой системы не отражается на реальном секторе, то это негативно влияет на экономику. Кроме того, как отмечают К. Магаццино, М. Меле и Ф.C. Сантерамо, низкое качество финансовых институтов в странах с невысоким уровнем экономического развития приводит к тому, что доступ к кредитам мало влияет на экономический рост и, более того, может вести к финансовой нестабильности в результате возникновения проблемных долгов [43].

Доступ к финансовым ресурсам также регулируется посредством проведения фискальной политики, которая всегда находится в руках правительства и злоупотребления в которой приводят к замедлению экономических реформ, провоцируя финансовые стрессы, которые, в свою очередь, передают импульсы к реальному сектору экономики [14]. Действительно, как показывает исследование

А. Гольпе, А. Санчес-Фуэнтес, Х.A. Видес, переменные фискальной политики являются катализаторами всех экономических процессов, определяющих макроэкономическую стабильность [40]. Поэтому поддержание «разумного» налогового бремени является важной составляющей фискальной политики с точки зрения поддержания процессов экономического роста.

Оценивая роль политических институтов в решении экономических проблем российских регионов в условиях СВО, исследователи подчеркивают, что основную регулирующую роль в управлении стрессом в экономике продолжает играть денежно-кредитная политика, определяющая масштабы рефинансирования банковского сектора [16; 17]. Так, для компенсации возросших инфляционных рисков Центробанк России в феврале 2022 г. повысил ключевую ставку более чем в два раза. По мнению С.Ю. Глазьева, такая политика удорожания и сжатия денежного предложения отражает неподчинение институтов государственного регулирования экономики задачам ее развития, поскольку искусственно сдерживает процессы модернизации [7]. В этой связи отдельными политическими лидерами и общественными деятелями предлагаются альтернативные проводимому Правительством России курсу экономического развития реформы. В частности, к кардинальному изменению проводимой экономической политики призывает зампред Комитета Госдумы по экономической политике М.Г. Делягин, поддерживая мягкую национализацию стратегически значимых отраслей промышленности, предприятий инфраструктурных монополий, а также банков [15]. При этом он отмечает, что существующая структура бюджета в целом инерционна и не отражает стоящих перед Россией задач.

Тем не менее содержание экономических мер региональных властей в полной мере отражает политическую идеологию, выступающую за обеспечение технологического суверенитета и укрепление национальной безопасности страны [2; 21]. Региональные власти в осуществлении своих полномочий ориентируются на формирование новой модели развития – ограниченно открытой экономики суверенного типа, принципы которой были сфор- мулированы В.В. Путиным на Петербургском форуме в июне 2022 года [23]. При этом акцент в экономической политике регионов смещается с реализации антикризисных мер на содействие структурной трансформации экономики в целях ее адаптации к новым вызовам [22].

Как верно подчеркивают исследователи, в условиях кризисов государственная политика становится основным инструментом управления, позволяющим ориентировать предпринимательский ресурс экономики на реализацию общественных интересов [5; 20; 27]. В то же время С.М. Иншаков и В.А. Казакова отмечают, что политическая и экономическая элита российского общества еще далека от реализации интересов национальной безопасности, что проявляется в принятии экономически неэффективных политических решений [10]. Экономические шоки, как отмечают К.О. Оланийи, Н.М. Одиамбо, часто провоцируют использование политических инструментов в защиту конкретных интересов, а не государственных [48].

Все это свидетельствует о том, что, несмотря на имеющееся довольно большое число исследований влияния политических институтов на экономическое развитие, они фокусируются на анализе экономических эффектов демократического и авторитарного режима в условиях типичных для рыночной экономики кризисов. Поэтому сделанные выводы о характере влияния отдельных политических мер на экономическое развитие требуют пересмотра в контексте вызовов новой реальности.

Тем не менее, несмотря на указанные ограничения, проведенный анализ публикаций позволил сделать ряд выводов, имеющих значение для достижения целей данного исследования: эффективное экономическое развитие не является следствием действия рыночных сил, а представляет собой результат функционирования политических институтов, формирующих экономическое поведение хозяйствующих субъектов и правила их взаимодействий на рынке; неразвитость политических институтов создает лазейки, способствующие проявлению негативных эффектов в виде коррупции, перенаправлению финансовых ресурсов в непроизводственный сектор экономики, а также выводу финансовых ресурсов за рубеж; для разных стран и регионов деятельность политических институтов имеет разную отдачу, тесно связанную с имеющимися традициями в решении отдельных социально-экономических проблем и с проявлением различных аспектов экономической жизни общества.

Анализ экономической политики в южнороссийских регионах в условиях санкций 2014–2021 годов. Одним из основных политических инструментов внешней политики выступают санкции как имеющие более выраженный экономический эффект, чем дипломатические вмешательства [54]. Однако экономика южнороссийских регионов всегда отличалась относительно высоким уровнем устойчивости к санкционным вызовам в силу своей агропромышленной специализации.

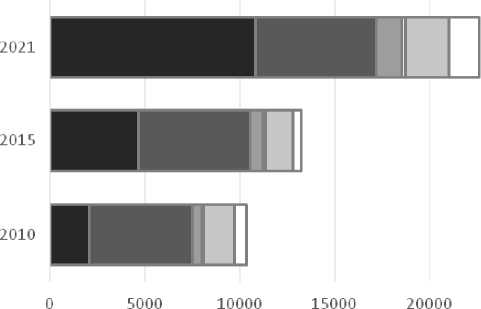

Как известно, санкционные меры обычно направлены на импорт, поскольку введение санкций против экспорта является значительно сложнее в силу большей политической сплоченности и эффективности потребителей по сравнению с производителями [33]. Поэтому в условиях введения с 2014 г. западными странами санкций в отношении России относительно стабильное развитие экономики южнороссийских регионов во многом определялось сохранением экспортных возможностей продукции АПК, занимающей значительный удельный вес в общем объеме экспорта (рис. 1).

Как видно из данных рисунка 1, в период санкционных воздействий объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, а также продукции сельскохозяйственного машиностроения увеличился как в абсолютном, так и в относительном выражении, составляя к началу СВО суммарно более 50 % в общем объеме экспорта.

Параллельно с этим региональными властями осуществлялся поиск новых партнеров, делающих доступным импорт средств производства. При этом вместо поддержки собственного производства поощрялись зарубежные инвестиции в российскую экономику с увеличением объема иностранных активов в ее структуре. Если в 2014 г. общий объем накопленных иностранных активов составлял 1 474,6 млрд долл., то на 1 июля 2021 г. – 1 583,3 млрд долл., увеличившись на 7,4 % [18].

-

■ Продовольственныетовары и сельскохозяйственное сырье

-

■ Продукция ТЭК

-

■ Продукция химической промышленности

-

□ Древесина и целлюлознобумажные изделия

О М етал л ы и и зд ел и я и з н и х

-

□ Машины и оборудование, транспортные средства

Рис. 1. Структура экспорта в ЮФО, млн долл. США

Fig. 1. Export structure to the Southern Federal District, million US dollars

Примечание . Источник: [26].

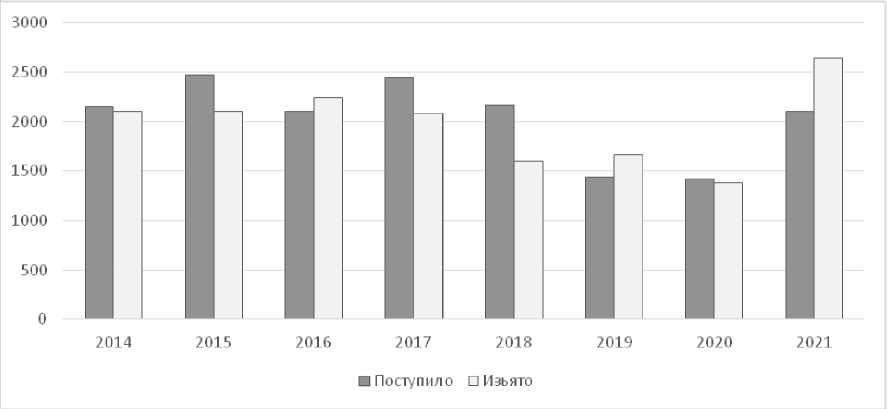

Как свидетельствуют данные рисунка 2, в ЮФО до 2017 г. в целом сохранялся рост объемов иностранных инвестиций, который снизился в период коронакризиса. В 2021 г., несмотря на значительное изъятие иностранных активов (более 25 % от поступивших инвестиций), экономика южнороссийских регионов вернулась на траекторию восстановительного роста [45].

В целом можно констатировать, что в политической ориентации РФ в период с 2014 г. до начала СВО продолжался акцент на удовлетворение потребностей различных слоев населения в качественной промышленной про- дукции за счет импорта. В результате это привело к тому, что отечественный бизнес остался практически незащищенным от иностранной конкуренции, а различным транснациональным корпорациям был открыт доступ к факторам производства. Так, объем импорта машин, оборудования и транспортных средств увеличился с 1 842,7 млн долл. США в 2015 г. до 2 585,7 в 2021 году.

По данным аналитического доклада НИУ ВШЭ об импортозамещении в российской экономике, в 2018 г. вклад импорта в конечное потребление российской экономики составил 21,1 %, а доля иностранной добав-

Рис. 2. Поступление прямых иностранных инвестиций в экономику ЮФО, млн долл. США

Fig. 2. Receipt of foreign direct investment into the economy of the Southern Federal District, million US dollars

Примечание. Источник: [18].

ленной стоимости в конечном потреблении промышленного сектора – 38,6 %. Несмотря на то что в наиболее значимых секторах экономики южнороссийских регионов произошло некоторое снижение импортозависимости (сельское хозяйство – с 22,2 до 20,7 %, пищевые продукты, напитки и табак – с 37 до 27,4 %, металлопродукция – с 42,6 до 33,2 %), значительное число отраслей (машины и оборудование, электротехническое оборудование, автомобили и полуприцепы, компьютерное и электронное оборудование) осталось в зоне высоких экономических и политических рисков в силу высокой степени зависимости от импорта из недружественных стран (более 50 %) [13]. При этом от 30 до 40 % производителей обрабатывающих отраслей оценивали свою импортозависи-мость как критическую.

В значительной степени все это связано с тем, что принятая в 2014 г. политика импортозамещающей неоиндустриализации не смогла обеспечить достаточных экономических стимулов хозяйствующим субъектам для реализации проектов импортозамещения. Несбалансированный подход к промышленному развитию, при котором задачи импортозаме-щения не подкреплялись развитием институтов, стимулирующих промышленные инвестиции, привел к тому, что зависимость российской экономики от импорта не снизилась, но изменилась географическая структура импорта с переориентацией от недружественных стран к дружественным.

Импортозамещение для отечественных компаний носило «принудительный» характер, а не являлось результатом естественного развития. Поэтому инноватизация производства осуществлялась преимущественно за счет иностранных инвестиций, что сделало реализацию национальных проектов, направленных на структурную трансформацию экономики и реализацию импортозамещающего производства, сложновыполнимой задачей. Более того, сохранение высокой зависимости экономики южнороссийских регионов от импорта привело к возникновению конфликта по поводу использования факторов производства между компаниями, конкурентоспособными для ориентации на экспорт, и теми, кто проигрывал от конкуренции с импортом, а также между экспортно ориентированными фирмами и фирмами, ориентированными на внутренний рынок. Такого рода конфликт, как отмечает А. Насимулла, приводит к возникновению значительных барьеров для реализации национальных моделей роста, надолго ограничивая перспективы формирования технологического суверенитета [46].

Фактически в период проводимой в 2014–2021 гг. экономической политики в южнороссийских регионах сформировались три категории производителей: компании, которые производят и экспортируют сырье; транснациональные компании, инвестирующие в отечественное производство, в том числе на основе партнерства; компрадоры, действующие как агенты международных деловых интересов. При этом иностранные собственники стали значимыми игроками южнороссийского рынка, еще более усугубляя экономическую зависимость региона, угрожая вывести свои активы в случае несоответствия установленным ими правилам игры.

Исследования показывают, что региональные власти в рамках антикризисной политики предпочитали следовать «примеру столицы», при этом, как правило, используя меры, ранее доказавшие свою эффективность [11]. Однако в условиях беспрецедентности текущих вызовов для российской экономики возникают новые политические риски, что ставит вопрос о том, насколько реализуемые меры способствуют национальному суверенитету в новых экономических реалиях.

Политические риски новой реальности в экономическом развитии южнороссийских регионов. Новая экономическая реальность российских регионов во многом обусловлена введением со стороны западных стран очередных санкций, направленных прежде всего на ограничение возможностей технологического развития и осуществления инноваций [53]. Экономические последствия введенных санкций во многом изменили характеристики функционирующих рынков (см. таблицу).

В последние два года российским правительством была продемонстрирована впечатляющая способность к мобилизации, организации и управлению экономическими ресурсами для достижения целей экономической

Характеристики новой реальности, определяющие проблемы и перспективы экономического роста южнороссийских регионов

Characteristics of the new reality that determine the problems and prospects for economic growth in the southern Russian regions

|

Виды рынков |

Новые характеристики рынка |

|

Рынок земли |

Рост популярности индивидуального жилищного строительства. Активное развитие земельного бизнеса |

|

Рынок труда |

Межотраслевой переток кадров в более производительные сектора экономики. Развитие дистанционных форм трудовой деятельности. Плохая демографическая ситуация, миграционный отток населения из малых агломераций в более крупные |

|

Финансовый рынок, включая рынок капитала |

Переключение со сберегательной на потребительскую модель экономического поведения. Глобальная неопределенность развития геополитической ситуации. Санкционные меры в отношении российских активов за рубежом, движения капитала и пр. |

|

Рынок товаров и услуг, включая рынок технологий и технологических услуг |

Разворот на глобальные Восток и Юг в условиях запрета работы транспортнологистических компаний на территории стран антироссийской коалиции. Смещение фокуса импортозамещения с товаров на услуги. Ориентация экономики на внутренний спрос. Структурные перекосы в сторону оборонно-промышленного комплекса |

Примечание. Составлено по: [4; 29; 30; 55].

безопасности страны. Ключевые направления поддержки экономики в условиях санкционного давления были связаны с формированием новых производственно-логистических цепочек, выстраиванием механизмов параллельного импорта, реализацией отраслевых мер поддержки с акцентом на импортозамещении, что на сегодняшний день позволило достичь определенных целей стабилизации социальноэкономической ситуации в регионах. Еще одной мерой стало снижение нормативов обязательного резервирования. Изменилась кредитная политика банков: отмена макропруденци-альных надбавок к коэффициентам риска, приостановка процедуры принудительного выселения должников, предоставление кредитных каникул и др.

Наряду с проецированием федеральных мер на региональный уровень, власти субъектов Федерации предпринимали значительные усилия по выстраиванию новой инновационновоспроизводственной модели развития с учетом специфики имеющегося социально-экономического потенциала территорий [28]. Усилия министерств экономического развития регионов были сосредоточены, прежде всего, на выполнении указов президента РФ в отношении достижения национальных целей развития РФ, обеспечения экономической безопасности и реализации экономического потен- циала государства. Одновременно осуществлялось лоббирование интересов региона на уровне федерального центра.

Во многом благодаря усилиям региональных властей Ростовская область и Краснодарский край оказались включенными в проект «Сквозной инвестиционный поток», курируемый первым вице-премьером А.Р. Белоусовым. Привлекались инвестиционные средства из федерального бюджета на частичное возмещение инвестиционного вычета.

Ростовская область по результатам 2022 г. возглавила рейтинг экономической адаптивности российских регионов.

Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области, являясь пилотными регионами в реализации национального проекта «Производительность труда», получают налоговые преференции, а также возможности внедрения передовых практик. Для поддержки предприятий – участников данного проекта на законодательном уровне в регионах приняты инициативы об инвестиционном налоговым вычете и пониженной ставке по налогу на имущество. В дальнейшем приоритете – развитие импортозамещающих промышленных производств.

Следует отметить, что наилучшие результаты в реализации различных политических инициатив для решения задач экономичес- кого развития регионов получили те, которые были сформированы на основе взаимодействия различных общественных институтов: Общественный совет Министерства экономического развития, Торгово-промышленная палата, общественные организации предпринимателей «Опора России» и «Деловая Россия», профессиональные ассоциации, корпус ректоров вузов и пр.

В условиях продолжающихся геополитических изменений дальнейшие пути укрепления структурных основ экономики южнороссийских регионов предполагают необходимость дальнейших преобразований с учетом специфики социально-экономического развития территории.

Специфический ракурс вызовов новой реальности для южнороссийских регионов обусловлен двумя основными причинами: географическим положением и отраслевой специализацией.

В силу географического положения ЮФО изменение цепочек поставок и структурной трансформации внешнеторговых потоков с ориентацией на страны Юга и Востока значительно повысило нагрузку на транспортную сеть южнороссийских регионов, что требует повышения ее пропускной способности. Кроме того, необходима государственная поддержка компаний, участвующих в построении новых производственно-сбытовых цепочек.

Одновременно следует учитывать, что южнороссийские регионы являются центрами притяжения для большого числа мигрантов из приграничных стран и регионов, что также усиливает нагрузку на транспортную инфраструктуру. Наряду с этим усиление миграционных потоков требует решения проблем обеспечения социально-экономического благополучия как переезжающих людей, так и принимающего сообщества.

Агропромышленная специализация южнороссийских регионов предполагает возможности для развития: а) фермерских хозяйств, что будет способствовать решению комплекса проблем, связанных с обеспечением занятости населения, повышением уровня продовольственной безопасности, освоением заброшенных сельских угодий, возрождением деревень и пр.; б) инноватизации предприятий сельскохозяйственного машиностроения и смежных с ним предприятий, что обеспечивает повышение экспортных возможностей региона. В то же время при формировании экономической политики следует учитывать более высокий технологический уровень производства и более высокий уровень институционального качества экономики азиатских стран, куда ориентированы торговые потоки.

Перспективы решения обозначенных задач южнороссийских регионов во многом определяются уровнем политических рисков, связанных с качеством функционирования политических институтов. Как известно, основные политические риски в экономическом развитии выражаются во вмешательстве в предпринимательскую деятельность посредством: национализации (экспроприации или принудительного выкупа) имущества; ограничений на конвертирование валюты; разрыва контрактных отношений; изменения налогового законодательства.

В периоды кризисов политические риски значительно увеличиваются, поскольку геополитические проблемы способствуют росту возможностей для коррупции и злоупотреблений. В этой связи большое значение приобретает наличие доверия со стороны граждан к политическим институтам, выступающего важнейшим источником экономического роста [6]. Именно «риски доверия могут стать тем ограничителем, который не позволит задействовать драйверы и создать благоприятные условия регионального развития» [12, с. 19], поэтому важное значение имеет степень открытости власти перед обществом.

Несмотря на все отмеченные ранее положительные моменты, проводимый Правительством России экономический курс не позволяет в полной мере осознать место всех социальных групп в формирующейся модели российской экономики по причине регулярных изменений методов и подходов к ее реализации [30]. Обозначая сценарии трансформации российской экономики в условиях новых вызовов, вице-премьер А.Р. Белоусов отмечает, что в настоящее время предпочтение отдается ситуационному реагированию – решению проблем по мере их возникновения [9]. Несмотря на очевидную простоту и относительную социально-политическую безопасность таких решений по сравнению с реформированием, дан- ный подход не позволяет создать стратегические конкурентные преимущества российской экономики, поскольку концентрируется на текущих задачах с игнорированием системных проблем. Более того, он, по сути, противоречит обозначенным президентом России В.В. Путиным в рамках Петербургского Международного экономического форума – 2023 целям формирования модели российской экономики как экономики предложения, которая сама формирует спрос, а не только реагирует на рыночную конъюнктуру [24].

Ситуационное реагирование с использованием инструментов и механизмов регулирования в условиях традиционных экономических кризисов приводит к тому, что радикально ограничиваются возможности собственного развития. Более того, возникает угроза доминирования над российской экономикой новых стран, при том что сами правила взаимодействий остаются теми же. Все это означает необходимость трансформации деятельности политических институтов для обеспечения траектории экономического развития в сторону ориентации на внутренние возможности для достижения стратегических целей укрепления технологического суверенитета.

Таким образом, основным политическим риском новой реальности экономическому развитию российских регионов становится отсутствие баланса между принимаемыми политическими решениями и стратегическими задачами экономического развития. Демагогия политических лидеров, выхолащивание нормативно-закрепленных демократических ценностей, злоупотребления в использовании административного ресурса на фоне происходящих кризисных процессов, как подчеркивает М.К. Борисова, могут существенно подорвать уровень легитимности политических институтов [3]. Новая экономическая реальность требует ценностного консенсуса и консолидации общества в целях решения задач экономического развития, реализуемых через ответственность и патриотическую позицию политических и экономических элит на всех уровнях управления. Это предполагает необходимость не только экономической, но и политической мобилизации, означающей изменение соотношения в распределении экономических ресурсов между различными политическими и эконо- мическими элитами. Однако следует учитывать, что задачи мобилизации экономики являются относительно краткосрочными, тогда как эффекты от такой мобилизации должны иметь долгосрочные последствия. Поэтому политические институты должны позволить усилить государственный контроль над основными факторами производства, обеспечивая их направление в приоритетные сферы экономической деятельности [25].

Наряду с этим защита национальных интересов и поощрение модернизационных преобразований российской экономики в направлении реализации импортозамещающего высокотехнологичного производства, развития экономики знаний требует ограничения влияния тех политических групп, которые являются противниками этих преобразований.

Инвестиции в развитие невозможны без защиты прав собственности компаний, которые способствуют достижению поставленных целей. Для этого необходимо нормативно-правовое закрепление мобилизационных планов российской экономики. Тот факт, что политика технологического суверенитета до сих пор не закреплена законодательно, усиливает риск подмены модернизации имитацией инноваций. Увеличение объемов государственного финансирования не приведет к экономическому росту, если политическими институтами не будет законодательно обеспечен стимул для направления кредитов в высокотехнологичные сферы бизнеса.

Особого внимания заслуживают риски утраты доверия политическими институтами. Из-за того что поддержка избирателей во многом определяется результатами проводимой экономической политики, представители власти зачастую стремятся представить эти результаты в более выгодном свете. Поэтому для предотвращения возможных злоупотреблений и снижения данного риска необходимо кратно повысить требования к достоверности первичной информации, от которой зависит качество экономических прогнозов [30].

Результаты. Экономическая нестабильность и неопределенность внешней среды, присущая новой реальности, отражается в неопределенности относительно будущей экономической политики государства, что усили- вает политические риски и негативно влияет на стратегические перспективы экономического развития южнороссийских регионов, уменьшая возможности эффективного распоряжения факторами производства. При этом текущая ситуация такова, что государственная экономическая политика не может рассматриваться в рамках экзогенной модели, а требует ориентации на эндогенное развитие. В этом контексте для снижения политических рисков необходимо укрепление взаимосвязи политических и экономических институтов стратегического развития. Действия политических институтов должны быть направлены прежде всего на мотивы инвестора в отношении распределения экономических ресурсов в пользу проектов, реализуемых внутри страны, а также проектов импортозамещающего производства, имеющих стратегическое значение для достижения технологического суверенитета. Такое распределение может быть обеспечено посредством введения отраслевых налоговых различий, введения прогрессивного налога на доход, установления минимального размера зарплаты, введения ограничений на потоки капитала за рубеж, торговые ограничения, структуру государственных расходов.

В существующих обстоятельствах эндогенного экономического роста представляется необходимой авторитарная власть с четкими приоритетами в области экономического развития, направленными на экономическую и политическую мобилизацию, поскольку чрезмерная децентрализация может привести к накоплению региональных политических рисков. Однако следует учитывать, что эффекты авторитарного режима исчезают по мере экономического развития. Поэтому в стратегическом аспекте в российской действительности может быть использована модель государственного капитализма, положительно зарекомендовавшая себя в Сингапуре и Китае, в рамках которой экономически активная часть населения приобщается к общегосударственным ценностям, ориентированным на укрепление технологического суверенитета страны. В то же время попытки полного копирования восточноазиатского опыта развития не будут успешными без учета специфичных факторов и условий новой реальности развития российской экономики. Кроме того, уникальность текущей ситуации делают сложно предсказуемыми возможные социально-экономические последствия использования экономических инструментов, показавшим свою успешность в других странах. Поэтому возможности использования модели государственного капитализма для решения задач экономического развития России требуют более тщательного изучения, что определяет вектор дальнейших исследований авторов.

Список литературы Роль политических институтов в экономическом развитии юга России в условиях новой реальности

- Абрамов А. В. Политический институт и политическая институционализация: определение понятий // Власть. 2010. № 5. С. 53–55.

- Афанасьев А. А. Технологический суверенитет: варианты подходов к рассмотрению проблемы // Вопросы инновационной экономики. 2023. Т. 13, № 2. С. 689–706. DOI: 10.18334/vinec.13.2.117375

- Борисова М. К. Институциональные факторы формирования связей между политическим и экономическим развитием // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «Социология. Политология». 2015. Т. 15, № 3. С. 114–119. DOI: 10.18500/1818-9601-2015-15-3-114-119

- Брижак О. В., Манахова И. В., Чиканова Е. С. Новая экономическая реальность как предметная область исследования // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2023. № 58 (4). С. 3–22. DOI: 10.55959/MSU0130-0105-6-58-4-1

- Василатий О. В. Инвестиционные инструменты управления устойчивым развитием промышленности Приднестровья // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2023. Т. 12, № 3 (44). С. 25–28. DOI: 10.57145/27128482_2023_12_03_05

- Вдовиченко Л. Н. Доверие как важный фактор социальной стабильности // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2023. № 2. С. 64–72. DOI: 10.28995/2073-6401-2023-2-64-72

- Глазьев С. Ю. Какая политика обеспечит опережающее развитие российской экономики? // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2018. № 2 (24). С. 12–16.

- Ершов М. В., Танасова А. С., Соколова Е. Ю. О механизмах стимулирования внутреннего спроса как ключевого фактора роста экономики // Экономика региона. 2021. Т. 17, вып. 1. С. 114–129. DOI: 10.17059/ekon.reg.2021-1-9

- Интервью А. Р. Белоусова на ПМЭФ-2022. URL: https://tass.ru/interviews/14919307

- Иншаков С. М., Казакова В. А. Специальная военная операция как инструмент повышения уровня антикоррупционного потенциала // Russian Journal of Economics and Law. 2022. Т. 16, № 4. С. 847–857. DOI: 10.21202/2782-2923.2022.4.847-857

- Калинина А. Э., Митрофанова И. В., Чернова О. А. Антикризисная политика южнороссийских регионов в условиях пандемии COVID-19 // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2022. Т. 27, № 3. С. 296–316. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2022.3.21

- Косолапова Н. А., Никитаева А. Ю., Ласкова Д. С. Риски доверия и индустриальное развитие: контуры сопряженного анализа // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2023. № 1. С. 18–26. DOI: 10.22394/2079-1690-2023-1-1-18-26

- Кузьминов Я. И., Симачев Ю. В., Кузык М. Г., Федюнина А. А., Жулин А. Б. и др. Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра. Аналитический доклад НИУ ВШЭ. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2023. 272 с.

- Леньков Д. А. Политические инновации: от институционального анализа к исследованию ценностно-мотивационной и поведенческой сферы трансфера и рецепции инноваций // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2023. № 3. С. 191–197. DOI: 10.22394/2079-1690-2023-1-3-191-197

- Литвинов Д. Делягин призвал к кардинальному изменению экономической политики // Парламентская газета. 2022. 23 сент. URL: https://www.pnp.ru/social/delyagin-prizval-k-kardinalnomuizmeneniyu-ekonomicheskoy-politiki.html

- Малкина М. Ю., Балакин Р. В. Связь финансового и промышленного стрессов с параметрами денежно-кредитной политики в российской экономике // Финансовый журнал. 2023. Т. 15, № 3. С. 104–121. DOI: 10.31107/2075-1990-2023-3-104-121

- Малкина М. Ю., Моисеев И. А. Взаимосвязь промышленного и финансового стресса в российской экономике в условиях смены монетарного режима // Финансы: теория и практика. 2023. № 27 (2). C. 140–151. DOI: 10.26794/2587-5671-2023-27-2-140-151

- Международная инвестиционная позиция РФ// ЦБ РФ: офиц. сайт. URL: https://www.cbr.ru

- Минакова И. В., Быковская Е. И., Харланова В. Н., Реутова Ю. И. Государственное управление современным социально-экономическим развитием. Мифы и реальность // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 2. С. 124–129.

- Митрофанова И. В., Чернова О. А. Трансформация политики южнороссийских регионов в условиях внешних шоков // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2023. Т. 28, № 3. С. 197–209. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4. 2023.3.18

- Мокий М. С. Экономическая политика и идеология в современной России: состояние и перспективы // Экономическая наука современной России. 2021. № 3 (94). С. 77–87. DOI: 10.33293/1609-1442-2021-3(94)-77-87

- Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов // Министерство финансов России: офиц. сайт. URL: https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=304155-osnovnye_napravleniya_byudzhetnoi_nalogovoi_i_tamozhenno-tarifnoi_politiki_na_2024_god_i_na_planovyi_period_ 2025_i_2026_godov

- Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума, 2022 // Президент России: офиц. сайт. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/68669

- Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума, 2023 // Президент России: офиц. сайт. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/71445

- Постановление от 15 апреля 2023 года № 603 «Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета». URL: http://government.ru/docs/48272

- Регионы России. Социально-экономические показатели // Росстат: офиц. сайт. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204

- Трунова Е. А., Чернов В. В. Политика импортозамещения как фактор повышения социально-экономической безопасности России // Теория и практика общественного развития. 2023. № 7 (183). С. 73–78. DOI: 10.24158/tipor.2023.7.9

- Туменова С. А., Жабелов Т. Ш., Ильясова К. Х. Региональная экономическая политика в условиях современных вызовов: проблемы, задачи, решения // Экономика, предпринимательство и право. 2023. Т. 13, № 11. С. 4689–4700. DOI: 10.18334/epp.13.11.119324

- Чернова О. А. Социально-демографические аспекты миграции и их влияние на устойчивость развития южнороссийских регионов // Регионология. 2023. Т. 31, № 4 (125). С. 634–649. DOI: 10.15507/2413-1407.125.031.202304.634-649

- Шлычков В. В., Нестулаева Д. Р., Зарезнов Д. А. Российская экономика 2023: неизбежные изменения парадигм и прогнозы развития // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2023. Т. 12, № 2. С. 144–151. DOI: 10.24412/2225-8264-2023-2-144-151

- Andersson F. A Blessing in Disguise? Banking Crises and Institutional Change // World Development. 2016. Vol. 83. P. 135–147. DOI: 10.1016/j.worlddev.2016.02.002

- Bilbao-Ubillos J. Lessons Learned from Poor Governance: A Comparison of the EU Strategies for Exiting the Crises of 2008 and 2020 // Structural Change and Economic Dynamics. 2023. Vol. 67. P. 372–379. DOI: 10.1016/j.strueco.2023.09.005

- Brooks R. A. Sanctions and Regime Type: What Works, and When? // Security Studies. 2002. Vol. 11 (4). P. 1–50. DOI: 10.1080/714005349

- Cheang B., Lim H. Institutional Diversity and State-Led Development: Singapore as a Unique Variety of Capitalism // Structural Change and Economic Dynamics. 2023. Vol. 67. P. 182–192. DOI: 10.1016/j.strueco.2023.07.007

- China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society // The World Bank. URL: https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documentdetail/781101468239669951/china-2030-building-a-modern-harmonious-and-creative-society

- Chiplunkar G., Das S. Political Institutions and Policy Responses During a Crisis // Journal of Economic Behavior & Organization. 2021. Vol. 185. P. 647–670. DOI: 10.1016/j.jebo.2021.03.018

- Donovan A., Toyos G., Amigo A., Villarosa G., Lanfranco G., Rovere E. Managing Cross-Border Eruptions: Insights from Recent Crises in Chile and Argentina // Journal of Volcanology and Geothermal Research. 2023. Vol. 435. Art. 107774. DOI: 10.1016/j.jvolgeores.2023.107774

- Economic and Political Institutions and Development / ed. J.C. Hall, S. Harper. Cham: Springer, 2019. 182 p. DOI: 10.1007/978-3-030-06049-7

- Flachaire E., García-Peñalosa C., Konte M. Political Versus Economic Institutions in the Growth Process // Journal of Comparative Economics. 2014. Vol. 42 (1). P. 212-229. DOI: 10.1016/j.jce.2013.05.001

- Golpe A., Sánchez-Fuentes A., Vides J. Fiscal Sustainability, Monetary Policy and Economic Growth in the Euro Area: In Search of the Ultimate Causal Path // Economic Analysis and Policy. 2023. Vol. 78. P. 1026-1045. DOI: 10.1016/j.eap.2023.04.038

- Jafarova L. Political Institutions and Their Role During Health Emergencies of Global Scale (COVID-19) // InterConf. 2023. P. 141–149. DOI: 0.51582/interconf.19-20.10.2023.011

- Jaspars S. Food and Power in Protracted Crisis: How Systems and Institutions Influence Livelihoods, Food Security, and Nutrition // Food and Nutrition Bulletin. 2023. Vol. 44. P. 23-31. DOI: 10.1177/03795721231202236rg/10.1016/j.eap.2023.04.038

- Magazzino C., Mele M., Santeramo F. Using an Artificial Neural Networks Experiment to Assess the Links Among Financial Development and Growth in Agriculture // Sustainability. 2021. Vol. 13 (5). Art. 2828. DOI: 10.3390/su13052828

- Mao Y. Political Institutions, State Capacity, and Crisis Management: A Comparison of China and South Korea // International Political Science Review. 2021. Vol. 42 (3). P. 316-332. DOI: 10.1177/0192512121994026

- Mitrofanova I. V., Chernova O. A., Nagy H., Pleshakova M. V. Adaptive Potential of Inclusive Growth of the Regions of the South of Russia in the Context of the COVID-19 Pandemic // Inshakova E. I., Inshakova A. O., eds. New Technology for Inclusive and Sustainable Growth. Smart Innovation, Systems and Technologies. Singapore: Springer, 2022. P. 35–46. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-16-9804-0_4

- Naseemullah A. The Political Economy of National Development: A Research Agenda After Neoliberal Reform? // World Development. 2023. Vol. 168. Art. 106269. DOI: 10.1016/j.worlddev.2023.106269

- Nisticò R. Political Institutions and Economic Development Over More than a Century // Structural Change and Economic Dynamics. 2022. Vol. 61. P. 199–215. DOI: 10.1016/j.strueco.2022.02.013

- Olaniyi C. O., Odhiambo N. M. Does Institutional Quality Matter in the Financial Development-Economic Complexity Nexus? Empirical Insights from Africa // Research in Globalization. 2023. Vol. 7. Art. 100173. DOI: 10.1016/j.resglo.2023.100173

- Praščević A. Institutional and Political Determinants of Economic Development // Ekonomske teme. 2013. Vol. 51 (1). P. 85-106. DOI: http://www.eknfak.ni.ac.rs/src/Ekonomske-teme.php

- Qian M., Huang Y. Political Institutions, Entrenchments, and the Sustainability of Economic Development – A Lesson from Rural Finance // China Economic Review. 2016. Vol. 40. P. 152–178. DOI: 10.1016/j.chieco.2016.06.005

- Saha Sh., Sen K. Do Economic and Political Crises Lead to Corruption? The Role of Institutions // Economic Modelling. 2023. Vol. 124. Art. 106307. DOI: 10.1016/j.econmod.2023.106307

- Smagacz-Poziemska M., Borowski M., Działek J., Łapniewska Z. Post-Crises (New) Normality. Across Social Practices and Speculative Fictions // Futures. 2024. Vol. 155. Art. 103292. DOI: 10.1016/j.futures.2023. 103292

- Stepanov A. V., Burnasov A. S., Valiakhmetova G. N., Ilyushkina M. Y. The Impact of Economic Sanctions on the Industrial Regions of Russia (The Case of Sverdlovsk Region) // R-Economy.2022. Vol. 8 (3). P. 295-305. DOI: 10.15826/recon.2022.8.3.023

- Turgel I. D. Sanctions in International Politics: Expectations and Reality // R-Economy. 2022. Vol. 8, Iss. 3: Sanctions in International Politics: Expectations and Reality. P. 191–195. DOI: 10.15826/recon.2022.8.3.015

- Vasilyeva R. I., Ampenova D. M. Impact of Social Spending and Inter-Regional Migration on Employment Rates in Russian Regions // R-Economy. 2023. Vol. 9, № 3. С. 269–280. DOI: 10.15826/recon.2023.9.3.016

- Wright M., Wood G., Musacchio A., Okhmatovskiy I., Grosman A., Doh J. State Capitalism in International Context: Varieties and Variations // Journal of World Business. 2021. Vol. 56, Iss. 2. Art. 101160. DOI: 10.1016/j.jwb.2020.101160

- Xu Ch. China’s Political-Economic Institutions and Development // Cato Journal. 2015. Vol. 35 (3). P. 525–548.