Роль прибрежных лесных экосистем Предволжья в сохранении разнообразия растений и почв

Автор: Ульданова Раиля Анасовна, Сабиров Айрат Тагирзянович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

В лесных экосистемах правобережья реки Волги в Предволжье Республики Татарстан исследовано разнообразие растений и почв. На видовом и экосистемном уровнях изучена лесная растительность. Типологическое разнообразие растений отражено в 20 типах лесных биогеоценозах, уровень сходства между которыми определён кластерным анализом. В экосистемах выделены диагностические виды сосудистых растений. Под пологом прибрежных лесных фитоценозов протекают различные почвообразовательные процессы, способствующие формированию широкого спектра почвенных разновидностей. Конкретное сочетание экологических факторов (почвообразующих пород, условий рельефа и увлажнения, растительности) обуславливает образование разнообразных лесных почв.

Предволжье, лесные экосистемы, разнообразие, растение, почва

Короткий адрес: https://sciup.org/148204521

IDR: 148204521 | УДК: 630*4

Текст научной статьи Роль прибрежных лесных экосистем Предволжья в сохранении разнообразия растений и почв

Биологическое разнообразие является важнейшим фактором устойчивого функционирования природных экосистем. В этом аспекте доминирующую роль выполняют лесные биогеоценозы, способствующие формированию биоразнообразия на видовом, популяционном и экосистемном уровнях [1-3]. Сохранение лесных экосистем особенно актуально в условиях лесостепи Предволжья Республики Татарстан (РТ), где характерны расчлененность рельефа, эрозионные ландшафты, интенсивное ведение сельского хозяйства, большая распаханность и малая лесистость территории. В условиях возрастающей антропогенной нагрузки велика роль лесов в обеспечении устойчивости природных ландшафтов региона. Прибрежные территории р. Волги, слагающиеся из различных форм рельефа, геологических отложений, условий увлажнения, почвенных факторов, являются местом произрастания различных лесных фитоценозов. Выявление закономерностей формирования лесной флоры, разработка эффективных природоохранных мероприятий требует организации комплексного экологического мониторинга прибрежных лесов [4].

Материалы и методы исследований. Объектами исследования являются лесные экосистемы, произрастающие в правобережье р. Волги. Проведены исследования почв и растительности прибрежных лесных экосистем с закладкой постоянных и временных пробных площадей в соответствии с ОСТ 56-69-83. По материалам лесоустройства Приволжского и Тетюш-ского лесничеств РТ проведен анализ лесоводственно-таксационных показателей лесных насаждений, примыкающих к берегу р. Волги. Заложены 36 пробных площадей с общей площадью 12,26 га. Типы лесных биогеоценозов выделяли на основе классификации типов леса В.Н. Сукачева с учетом доминирующих видов растений в нижних ярусах фитоценозов. Определяли видовой состав растений, обилие трав по шкале Друде. Исследованы почвенно-экологические условия произрастания прибрежных фитоценозов с закладкой почвенных разрезов глубиной от 1 до 2 м. В лабораторных условиях изучены физические и

физико-химические свойства почв. При обработке данных исследований применялись методы математической статистики.

Анализ и обсуждение результатов. Для РТ характерны как таёжные, так и лесостепные растительные ассоциации. Леса в Предволжье произрастают преимущественно на водораздельных плато, а также на склонах холмов, балок. В составе лесных формаций значительные территории заняты широколиственными лесами, являющиеся коренными сообществами в регионе. Лесистость Верхнеуслонского и Камско-Устинского муниципальных районов невысокая: по состоянию на 01.01.2014 г. составляет всего 18,4% и 8,3% соответственно [5]. Повышение биоресурсного потенциала природных ландшафтов является одним из приоритетных направлений развития для РТ. Особый интерес представляют вопросы сохранения биоразнообразия и эффективного использования биологических ресурсов в прибрежных территориях.

Внутри района исследования распределение площадей лесов неравномерно. Расчеты по картографическим материалам показывают, что лесистость прибрежных территорий остается на низком уровне -11,5%. Анализ лесоводственно-таксационных показателей лесных насаждений, примыкающих к берегу реки Волги от пункта Набережные Моркваши до поселка Камское Устье свидетельствует, что в составе лесов имеются 9 лесных формаций: дубовые, липовые, березовые, кленовые, осиновые, вязовые, сосновые, лиственничные, еловые. Среди них явно доминируют дубовые фитоценозы (46,2%), являющиеся коренными формациями региона, в 2 раза уступают им липовые (19,7%), 3 раза сосновые (17,6%) и 5 раз березовые (9,5%) насаждения. Небольшие площади (по 1,0-2,2%) занимают кленовые, лиственничные, вязовые, осиновые, еловые фитоценозы. Насаждения в основном естественного происхождения (60,8%), лесными культурами представлены 39,2% фитоценозов.

В составе лесных формаций преобладают сред-неполнотные древостои (0,6-0,8). Прибрежные леса по классам возраста преимущественно приспевающие, спелые и перестойные. Они имеют следующее распределение: молодняки (13,7%), средневозрастные (19,7%), приспевающие (20,0%), спелые (20,1%) и перестойные (26,5%). Это свидетельствует о формировании устойчивых лесов, способных эффективно выполнять водоохранные и почвозащитные функции. Лесные насаждения по продуктивности представлены в широком диапазоне: произрастают от V до I класса бонитета, с доминированием древостоев IV-II классов. Хвойные формации характеризуются высокой продуктивностью. В лиственничниках 69,0% составляют древостои Iа, 31,0% - I и II классов бонитета. Сосняки произрастают от III по Iа классам, ельники представлены древостоями II-I классами бонитета. В лиственных лесах продуктивность древостоев различное: березняки произрастают по III-Iа классам бонитета, насаждения клёна - по III и IV, вяза - по II - IV, осины - с преобладанием древостоев I класса бонитета (68,8%). Древостои дуба черешчатого также имеют различную продуктивность (от V по I классы бонитета), липы - от IV по II классы бонитета.

Изучение флористического состава лесов пробных площадей показало (табл. 1), что наибольшим количеством видов растений в лесных формациях выделяются дубовые (93 вида растений), березовые (74 вида) и сосновые (73 вида) фитоценозы. Далее следуют ивовые (54 вида), липовые (45 видов), лиственничные (40 видов) экосистемы. Наименьшим видовым разнообразием характеризуются кленовые фитоценозы (18 видов).

Таблица 1. Количество видов растений в изученных лесных формациях

|

Группа растений |

Лесные формации |

||||||

|

дубовый |

липовый |

кленовый |

березовый |

ивовый |

сосновый |

лиственничный |

|

|

древесная |

8 |

6 |

5 |

8 |

5 |

11 |

9 |

|

кустарниковая и полукустарниковая |

11 |

8 |

3 |

8 |

3 |

11 |

6 |

|

травянистая |

74 |

31 |

10 |

58 |

46 |

51 |

25 |

|

итого |

93 |

45 |

18 |

74 |

54 |

73 |

40 |

Разнообразие растительности обусловлено микроклиматическими условиями на элементах рельефа, условиями увлажнения, различной насыщенностью почв и почвообразующих пород питательными веществами, особенностями взаимовлияния компонентов биогеоценозов. Занимают господствующее положение лугово-степные и неморальные виды, со значительным присутствием бореальных видов растений. Растения относятся к 48 семействам, с преобладанием семейств Asteraceae Dumort. (Compositae Giseke), Rosa-ceae Juss., Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss.), Lamiaceae Lindl. (Labiatae Juss.) и Apiaceae Lindl. (Umbelliferae Juss.).

Исследование структуры прибрежных лесных формаций позволило выделить 20 типов лесных биогеоценозов [6]. По типологическому разнообразию наиболее выделяются дубовые формации (7 типов лесного биогеоценоза). Выявлены дубняк кленово-разнотравный, дубняк лещиново-разнотравный, дубняк кленово-злаковый, дубняк рябиново-разнотравный, дубняк рябиново-злаковый, дубняк лещиново-разнотравный, дубняк кленово-снытьевый, дубняк вязово-рябиново-снытьевый. Дубняки представлены насаждениями как естественного, так и искусственного происхождения. Во всех дубовых экосистемах тип лесорастительных условий - Д 2 . Установлено, что в дубняках спелого возраста и с меньшей полнотой по сравнению с молодняком возрастает разнообразие растений. Диагностическими видами растений дубовых экосистем являются Quercus robur L., Ulmus glabra Huds., Acer plan-tanoides L., Tilia cordata Mill., Euonymus verrucosus Scop., Loniceraxy losteum L., Viburnum opulus L., Sorbus aucuparia, Fragaria veska L., Asarum europium L., Convalaria majalis L., Poa nemoralis L., Aegopodium podagraria L., Asperula odorata L.

Изученные липовые леса имеют естественное происхождение. Данная формация включает следующие типы лесных биогеоценозоы: липняк кленоворазнотравный и липняк лещиново-разнотравный. В продуктивных липняках свыше 80-90 летнего возраста и полнотой древостоя более 0,7, вследствие уменьшения освещенности под пологом леса, снижается видовой состав трав, где доминируют сциофиты. Диагностическими видами в липовых экосистемах являются

Tilia cordata Mill., Ulmus glabra Huds., Quercus robur L., Acer plantanoides L., Euonymus verrucosus Scop., Corylus avellana Mill., Glechoma hederaceae L., Asarum europium L., Convalaria majalis L., Mercurialis perennis L., Aegopodium podagraria L., Stellaria holostea L.

В составе кленовых формаций исследованы кленовник разнотравный и кленовник снытьевый. Диагностические виды растений в кленовниках: Acer plan-tanoides L., Ulmus glabra Huds., Quercus robur L., Tilia cordata Mill., Euonymus verrucosus Scop., Sorbus aucuparia, Stellaria holostea L., Asarum europium L., Poligonatum multiflorum (L.) All, Convalaria majalis L., Mercurialis perennis L., Aegopodium podagraria L. Насаждения клёна остролистного имеют естественное происхождение.

В березовых формациях выделены 3 типа лесного биогеоценоза: березняк кленово-разнотравный, березняк кленово-злаковый, березняк разнотравный. Исследованные насаждения из березы повислой представлены лесными культурами. Березняки характеризуются большим разнообразием напочвенного покрова, обилием светолюбивых видов. Диагностическими видами определены Betula pendula Rorh., Acer planta-noides L., Acer negundo L., Loniceraxy losteum L., Frangula alnus Mill., Sorbus aucuparia, Vicia cracca L., Fragaria veska L., Deschapsia caespitosa (L.) Beauv, Poa nemoralis L., Argimonia eupatoria L., Astragalus glysyphyllus L., Argimonia eupatoria L.

Ивовая формация представлена небольшими фрагментами естественных урочищ. Исследован один тип лесного биогеоценоза - ивняк разнотравный. Фитоценоз занимает местообитание повышенного увлажнения, в составе напочвенного покрова отмечаются виды гигрофиты. Выделены следующие диагностические виды растений: Ulmus glabra Huds., Salix caprea (L)., Acer negundo L., Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Populus tre-mula L., Frangula alnus Mill., Berberis vulgaris L., Rubus caesius L., Lysimachia nummularia L., Stellaria palustris, Urtica urens L., Arctium lappa L., Tussilsgo farfara L., Plantago major L., Sium latifolium L., Galium palustre L.

Разнообразие сосняков в правобережье реки Волги сводится к следующим типам лесных биогеоценозов: сосняк бузиново-злаковый, сосняк рябиноворазнотравный, сосняк кленово-разнотравный. Изученные сосновые фитоценозы представлены насаждения- ми искусственного происхождения, характеризующиеся высокой долей здоровых деревьев. Диагностическими видами растений в сосняках являются Pinus silvestris L., Betula pendula Rorh., Acer plantanoides L., Sor-bus aucuparia, Fragaria veska L., Galium verum L., Argimonia eupatoria L., Chelidonium majus L., Euphorbia Wirgata Waldst. et Kit.

В лиственничных лесах искусственного происхождения определены лиственничник рябиново-чистотеловый и лиственничник рябиново-разнотравный. Выделены следующие диагностические виды растений: Larix sibirica Ledeb., Acer plantanoides L., Malus sylvestris Mill., Rosa canina, Sorbus aucuparia, Rubus caesius L., Geum rivale L., Fragaria veska L., Poa nemoralis L., Chelidonium majus L. Отмечается повышение устойчивости лиственничных фитоценозов региона при участии в составе насаждений сосны обыкновенной.

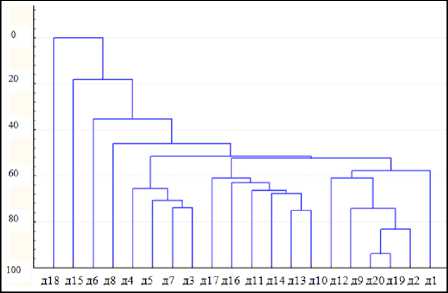

Результаты кластерного анализа распределения видов растений по выделенным типам лесных биогеоценозов свидетельствуют о значительных различиях их по составу и структуре. На видовой состав и обилие травянистых растений наряду с эдафическими факторами оказывает влияние степень сомкнутости крон деревьев, и как следствие, освещенность под пологом леса. В дендрограмме сходства типов лесного биогеоценоза по распределению видов древесных, кустарниковых, полукустарниковых и травянистых растений (рис. 1) видно, что на уровне сходства 20% выделяются следующие типы: ивняк разнотравный (д18), березняк разнотравный (д15) и одна группа с остальными типами лесных биогеоценозов. На уровне сходства 40% типы лесного биогеоценоза объединяются в 4 группы: ивняк разнотравный (д18), березняк разнотравный (д15), сосняк рябиново-разнотравный (д6) и общая группа с остальными типами лесных биогеоценозов. На уровне сходства 60% выделяются 8 групп типов: ивняк разнотравный (д18); березняк разнотравный (д15); сосняк рябиново-разнотравный (д6); дубняк кленово-разнотравный (д8); липняк кленово-разнотравный (д1); группа, объединяющая лиственничник рябиново-разнотравный (д4), сосняк бузиново-злаковый (д5) и сосняк кленово-разнотравный (д7); группа, состоящая из дубовых (д10, д11, д13, д14) и березовых (д16, д17) фитоценозов; группа, объединяющая остальные дубовые, липовые и кленовые леса.

Выделенный во всех уровнях сходства ивняк разнотравный (д18) сформирован на аллювиальной луговой почве (тип лесорастительных условий - С з ), что свидетельствует о специфике экологических факторов местности. В флористическом составе развиты присущие данной экосистеме виды растений: Alnus glutinosa (L.) Gaertn, Berberis vulgaris L., Thalictrum simplex L., Luthrum salicaria L., Stellaria palustris, Stellaria media (L.)Vill, Lycopus exsaltatus L., Lycopus europaeus L., Campanula patula L., Campanula latifolia, Senesio fluviatilis Wallr, Arctium lappa L., Gliceria maxima (Hartm.) Holmb, Tussilsgo farfara L., Poa trivalis L., Carex acuta L., Sonchus oleraceus L., Galeopsis speciosa Mill., Galium palustre L., Sium latifolium L., Crepis tectorum L.,Stachus sylvatica L., Stachus palustris L.

Березняк разнотравный (д15) на всех уровнях сходства (20%, 40%, 60%) отчетливо выделяется как отдельная группа, имеет значительное количество видов растений (42 вида). Выделение в отдельную группу березовой экосистемы объясняется более освещенными условиями местообитания растений и заселением под пологом березняков луговых видов. Сосняк рябиново-разнотравный (д6) на уровне сходства 40% и 60% также выделяется как одна группа. Следует отметить, что в условиях лесостепи искусственно созданные насаждения из сосны обыкновенной к 55-60 летнему возрасту на плодородных серых лесных и коричневобурых лесных почвах формируют экосистемы с большим видовым разнообразием растений (65 видов). На уровне сходства 60% наряду с явно выделенными группами типов лесных биогеоценозов (д18, д15, д6) выделяется дубняк кленово-разнотравный (д8), характеризующийся богатым видовым составом трав (48 видов).

Рис. 1. Дендрограмма сходства типов лесного биогеоценоза по распределению древесных, кустарниковых, полукустарниковых и травянистых растений: д1-липняк кленово-разнотравный, д2-липняк лещиново-снытьевый, д3-лиственничник рябиново-чистотеловый, д4-лиственничник рябиново-разнотравный, д5-сосняк бузиновозлаковый, д6-сосняк рябиново-разнотравный, д7-сосняк кленово-разнотравный, д8-дубняк кленово-разнотравный, д9-дубняк лещиново-разнотравный, д10-дубняк кленово-злаковый, д11-дубняк рябиново-разнотравный, д12-дубняк рябиново-злаковый, д13-дубняк кленово-снытьевый, д14-дубняк вязово-рябиново-снытьевый, д15-березняк разнотравный, д16-березняк кленово-разнотравный, д17-березняк кленовозлаковый, д18-ивняк разнотравный, д19-кленовник снытье-вый, д20-кленовник разнотравный

Биоразнообразие и продуктивность лесных фитоценозов во многом определяются климатическими, почвенно-экологическими, гидрологическими условиями, экспозицией рельефа. В прибрежных лесных биогеоценозах Предволжья протекают различные почвообразовательные процессы: гумусообразование, бу-роземообразование, лессиваж, выщелачивание, оподзоливание, оглеение и другие, что отражается на формировании широкого спектра почвенных разновидностей. Это обусловлено влиянием различных экологических факторов почвообразования в условиях лесостепи: почвообразующих пород, условий рельефа и увлажнения, растительности. На состоянии почвенного покрова лесов Предволжья отражается воздействие усиливающейся за последние десятилетия антропогенной нагрузки.

На основе обобщения материалов многолетних исследований почвенного покрова лесных биогеоценозов и литературных данных учеными А.Х. Газизуллиным и А.Т. Сабировым был принят систематический список почв Среднего Поволжья [7, 8]. Почвы под пологом лесных формаций Предволжья отражены в работах К.Ш. Шакирова, П.А. Арсланова (1982), А.С. Пуряева (2006). Проведенные нами биогеоценологические изыскания лесов правобережья реки Волги позволили выявить структуру почвенного покрова:

Тип 1. Серые лесные почвы (серые и темно-серые). Выявлены подтипы: светло-серые лесные (серые тучные); серые (серые сильно гумусированные); темносерые (темно-серые сильно гумусированные).

Тип 2. Коричнево-бурые лесные почвы (буроземы). Изучены подтипы: коричнево-бурые лесные типичные (серые средне гумусированные на делювии пестроцветных пермских отложений); коричнево-темнобурые лесные (темно-серые сильно гумусированные на элювии карбонатных пород).

Тип 3. Рендзины (темногумусовые). Исследованы: рендзины типичные - дерново-карбонатные типичные (темногумусовые остаточно-карбонатные средне гумусированные); рендзины выщелоченные - дерново-кар-бонатные выщелоченные (темногумусовые глинисто-иллювиированные сильно гумусированные).

Тип 4. Аллювиальные луговые почвы (аллювиальные).

Здесь названия почв приводятся согласно систематике почв ученых МГУ им. Ломоносова [11], а в скобках даны названия почвенных разновидностей согласно «Классификации почв России» (2004). Разнообразные по генезису и лесорастительным свойствам почвы сформировались на различных почвообразующих породах: светло-серые, серые и темно-серые лесные - на делювиальных, облессованных и лессовидных суглинках; коричнево-бурые лесные типичные и коричнево-темно-бурые лесные - на карбонатных пермских отложениях; выщелоченные рендзины - на известняках; аллювиальные луговые - на аллювиальных отложениях.

В береговой зоне доминируют бурозёмы и ренд-зины, в прибрежной территории - серые лесные почвы, реже встречаются аллювиальные почвы в ложбинах. Типы и подтипы почв, их плодородие диагностируются морфологическими показателями, физическими и физико-химическими свойствами. В северных границах лесостепи в условиях интенсивного разложения богатых основаниями лесного опада и на насыщенных карбонатами, оксидами алюминия, железа пермских породах формируются коричнево-бурые лесные почвы (с процессами бурозёмообразования). Относительно низкие лесорастительные свойства присущи аллювиальным луговым почвам, с возрастанием потенциального плодородия в рендзинах. Более высокое плодородие присуще серым лесным почвам и особенно буроземам. Насыщенность прибрежных лесных почв гумусовыми веществами, элементами питания, высокая оструктуренность способствуют развитию фитоценозов с богатым разнообразием видов растений. По сравнению с луговыми и пахотными почвами лесные экосистемы более эффективно депонируют органический углерод в почвах, улучшают структурообразование, повышают потенциальное почвенное плодородие [12]. Лесная растительность, как фактор почвообразования, способствует гумусонакоплению в прибрежных почвах, сохранению их разнообразия в условиях возрастающего антропогенного влияния на ландшафты.

Выводы: в береговых зонах и прибрежных территориях на различных элементах рельефа выделены 20 типов лесных биогеоценозов, где по типологическому разнообразию доминируют дубовые фитоценозы. Лесные насаждения искусственного происхождения успешнее формируются в прибрежных территориях с развитыми почвами. По мере приближения к береговой зоне отмечается пространственная трансформация структуры фитоценозов: возрастает присутствие естественных широколиственных лесов. Более высокой продуктивностью выделяются хвойные насаждения, в составе лиственных формаций - липовые и березовые. Результаты кластерного анализа свидетельствуют о значительных различиях в составе и структуре растений, обусловленное формированием лесных фитоценозов при различном сочетании экологических факторов. На видовой состав и обилие травянистых растений наряду с эдафическими факторами оказывает влияние степень сомкнутости крон деревьев. Вдоль береговых линий реки Волги наблюдается инвазия бореальных видов в экосистемы. По a-разнообразию явно выделяются ивняк разнотравный, березняк разнотравный и сосняк рябиново-разнотравный. В условиях лесостепи под пологом прибрежных фитоценозов выявлено разнообразие почв: серые лесные, рендзины, аллювиальные луговые, коричнево-бурые лесные. Устойчивые водоохранные леса формируются на буроземах и серых лесных почвах.

Список литературы Роль прибрежных лесных экосистем Предволжья в сохранении разнообразия растений и почв

- Разнообразие и динамика лесных экосистем России. В 2-х кн. Кн.2. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. -М.: Товарищество научных изданий КМК, 2013. 478 с.

- Рогова, Т.В. Классификация растительного покрова Раифского участка Волжско-Камского заповедника на ландшафтно-экологической основе/Т.В. Рогова, Л.А. Мангутова, О.А. Любина, С.С. Фархутдинова//Труды Волжско-Камского государственного природного заповедника. Выпуск 6. -Казань, 2005. С. 213-240.

- Лебедева, Н.В. Биологическое разнообразие: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/Н.В. Лебедева, Н.Н. Дроздов, Д.А. Криволуцкий. -М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 432 с.

- Сабиров, А.Т. Современные подходы мониторинга биоразнообразия лесных биогеоценозов Республики Татарстан/А.Т. Сабиров, А.А. Сабиров//Современные аспекты сохранения биоразнообразия и пользования природными ресурсами. Выпуск 1. Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. -Казань, 2011. С. 76-83.

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2014 году. -Казань, 2015. 531 с.

- Ульданова, Р.А. Типы леса прибрежных территорий реки Волги/Р.А. Ульданова, А.Т. Сабиров//Лес, лесной сектор и экология: Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. -Казань: Издательство Казанского ГАУ, 2015. С. 157-162.

- Газизуллин, А.Х. Буроземообразование и псевдооподзоливание в почвах лесов Среднего Поволжья и Предуралья/А.Х. Газизуллин, А.Т. Сабиров: -Йошкар-Ола: МарГТУ, 1997. 204 с.

- Сабиров, А.Т. Почвенно-экологические условия произрастания еловых и пихтовых фитоценозов Среднего Поволжья/А.Т. Сабиров, А.Х. Газизуллин. -Казань: Издательство «ДАС», 2001. 207 с.

- Шакиров, К.Ш. Почвы широколиственных лесов Предволжья/К.Ш. Шакиров, П.А. Арсланов. -Казань: Издательство КГУ, 1982. 176 с.

- Пуряев, А.С. Почвенно-экологические функции защитных лесных насаждений Предволжья Республики Татарстан: автореф. дис…. к.б.н. -Казань, 2006. 22 с.

- Богатырев, Л.Г. Почвоведение. Учеб. для ун-тов. В 2 ч./Под ред. В.А. Ковды, Б.Г. Розанова. Ч. 2. Типы почв, их география и использование/Л.Г. Богатырёв, В.Д. Васильевская, А.С. Владыченский и др. -М.: Высш. шк., 1988. 368 с.

- Ульданова, Р.А. О влиянии прибрежных лесных фитоценозов на формирование свойств почв/Р.А. Ульданова, А.Т. Сабиров//Вестник Удмуртского университета. Биология. Науки о земле. 2015. Т. 25, Вып. 3. С.11-16.