Роль прикладных научных исследований в области охраны лесов от пожаров в период климатических изменений

Автор: Котельников Р.В., Конюшенков М.Е., Брюханов А.В.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесная пирология

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализировано влияние климатических изменений на горимость природных территорий. Приводятся примеры, подтверждающие, что погодные условия не всегда являются ключевым фактором пожарной опасности в лесах. На основании сравнительных данных об относительной частоте возникновения пожаров, а также о динамике напряженности пожароопасных сезонов в Российской Федерации сделан вывод о необходимости повышения эффективности мер по охране лесов от пожаров. Значительное влияние на это может оказывать грамотное распределение финансовых средств между такими группами работ, как предотвращение пожаров, мониторинг и тушение. Приведена структура финансирования данных работ, рекомендованная ООН и фактически сложившаяся в России. Одним из успешных принципов, способных существенно повлиять на результативность работ, является применение концепции потенциальных оперативных разграничений (POD). Основа концепции POD - лесопожарное зонирование, при его осуществлении границы определяются преградами, наиболее удобными для локализации распространения огня (например, вершины хребтов, реки, озёра, дороги), которые можно использовать для качественной подготовки к контролируемым выжиганиям. Именно эту концепцию предлагается использовать в качестве ориентира для совершенствования организационной структуры охраны лесов от пожаров. На этом фоне делается обоснованный вывод о важности прикладных научных исследований в области лесной пирологии и ставится ряд первоочередных задач.

Лесные пожары, природные пожары, напряженность пожароопасного сезона, пожарная опасность, горимость лесов, прикладные научные исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/143183630

IDR: 143183630 | УДК: 630.43 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2024.4.06

Текст научной статьи Роль прикладных научных исследований в области охраны лесов от пожаров в период климатических изменений

Вопросы, связанные с климатическими изменениями и, в первую очередь, «углеродная тематика», постепенно не только становятся ключевыми в экологической повестке, но и инструментом большой политики. На этом фоне существенно растет финансирование фундаментальных климатических исследований, увеличивается число профильных публикаций. Постоянно расширяется перечень направлений деятельности, которые затрагивают климатические изменения. Все чаще говорят о влиянии данных изменений на увеличение частоты природных пожаров, рост их площадей и усугубление последствий. Учитывая, что погода – один из ключевых факторов пожарной опасности в лесах, такое влияние, несомненно, есть. В то же время все чаще приходится наблюдать, как просчеты, допускаемые в организации охраны лесов от пожаров, намеренно приписывают глобальному потеплению.

Роль глобальных климатических изменений, безусловно, очень велика, но не стоит ее переоценивать. Важно понимать, что они происходят постепенно, а с учетом естественных межгодовых колебаний погоды заметны чаще всего при длительных периодах наблюдений – в десятки или даже сотни лет. К тому же при общем тренде на потепление или засушливость климата в некоторые годы на ряде территорий может фиксироваться временное похолодание или среднегодовой рост числа осадков. Причем, говоря об изменениях погоды, обычно акцентируют внимание на значении температуры в приземном слое воздуха. В то же время в контексте лесопожарной тематики нужно помнить, что по всем общепризнанным мировой наукой сценариям, кроме повышения температуры, прогнозируется и увеличение количества среднегодовых осадков или количество дней в году со шквалистым ветром.

Нередко наблюдаются случаи, когда низкая горимость в регионе, обусловленная дождливой погодой в пожароопасный сезон, выдается за успешный результат работы по охране лесов от пожаров. Особенно опасны такие заявления на фоне относительно низкого уровня финансового обеспечения лесной отрасли. Увеличение в 2022 г. финансирования мероприятий по тушению лесных пожаров почти в 2 раза, безусловно, сыграло положительную роль. Но результаты более глубокого анализа показывают, что даже двукратного увеличения средств было явно недостаточно. С учетом межгодовой цикличности погодных явлений при следующем цикле повышения горимости, по ряду причин, которые будут рассмотрены далее в статье, проблемы в области охраны лесов от пожаров, скорее всего, возникнут снова.

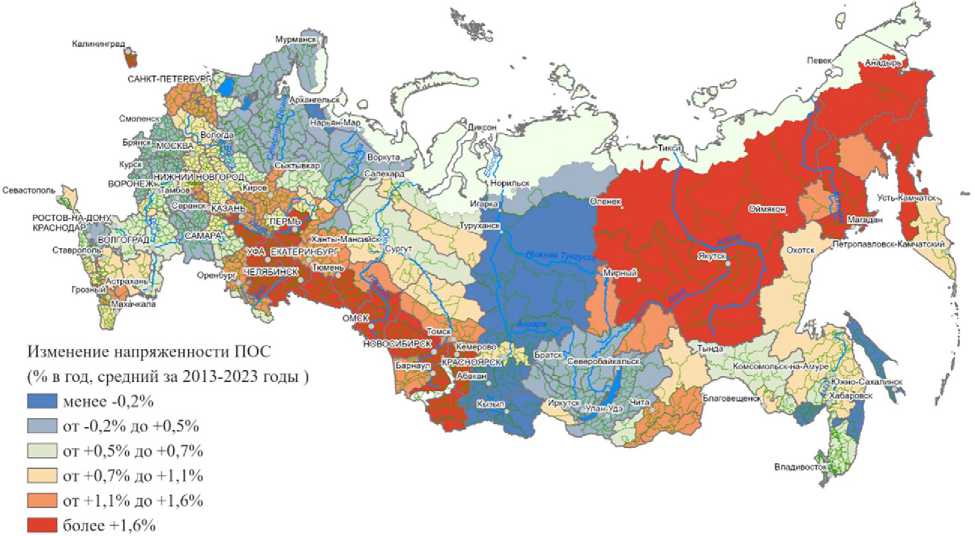

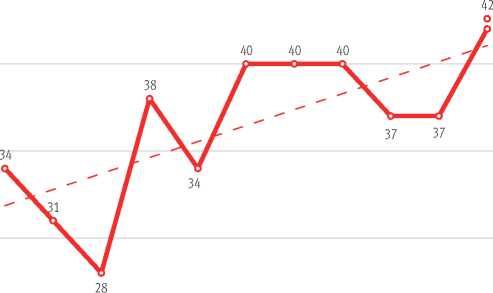

Однако не стоит впадать в другую крайность и недооценивать климатические изменения. Даже незначительные колебания базовых погодных показателей (например, температуры воздуха) запускают цепную реакцию целого комплекса других сложно предсказуемых трансформаций. Изменяются уровень мирового океана, его течений, «розы ветров» и многое другое. При этом проблемой является не только ухудшение качества метеопрогнозов (даже «вековые» народные приметы уже не действуют). Существенно увеличивается количество экстремальных погодных и атмосферных явлений: ураганные ветры, блокирующие антициклоны и т.д. Например, в части пожарной опасности в лесах можно отметить следующую закономерность: даже при небольшом изменении среднегодового количества осадков в ряде регионов наблюдается значительное увеличение количества засушливых дней, пожароопасный сезон начинается раньше и заканчивается позднее. Если рассматривать тенденцию динамики «напряженности пожароопасного сезона» – ПОС (доля дней с высоким классом пожарной опасности) – за последние 11 лет, то видно, что подобные трансформации также неравномерны (рис. 1 и 2).

Изменение распределения пожароопасных дней в сезоне накладывает свой отпечаток на особенности горимости. Так, увеличилось число летних устойчивых пожаров, которые, в отличие от весенних беглых, приводят к повышению доли погибших лесов и более сложны в тушении [1]. Также следует отметить, что рост горимости территорий понемногу смещается на север. Постепенно увеличивается доля пожаров за северным полярным кругом (выше 66° с.ш.).

Рис. 1. Тенденции изменения «напряженности пожароопасного сезона» в лесах России

Ключевым выводом является то, что при оценке эффективности мероприятий по охране лесов от пожаров необходимо учитывать погодную составляющую [2]. Выработка подобных критериев – одна из целей прикладных исследований в лесном хозяйстве.

Цель статьи – обоснование программно-целевого подхода к финансированию лесопожарных мероприятий, когда средства выделяются только под детально разработанный проект, в котором прописаны критерии оценки достижимости поставленных целей, аргументирующие эффективность вложения средств. Доказана важность прикладных лесопожарных исследований в существенном снижении угрозы от пожаров в лесах и других природных экосистемах, даже при общем осложнении климатической ситуации.

Материалы и методы исследования

Очень показательным является анализ горимости лесов России в сравнении с такими странами, как США и Канада (наиболее близкими

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Рис. 2. Динамика ежегодных отклонений от пятилетней тенденции «напряженности пожароопасного сезона»

к нашей стране по природно-климатическим условиям). Так, в среднем в США ежегодно возникает около 60 тыс. природных пожаров, в Канаде – около 8 тыс., в России – около 13 тыс. лесных и иных ландшафтных (природных) пожаров. При этом ежегодно пройденные огнем площади в среднем составляют в США 2,2 млн га (на основе анализа за 1983–2023 гг. [3]), в Канаде – 2,1 млн га (на основе анализа за 1980–2023 гг. [4]), в России – 7,8 млн га [5].

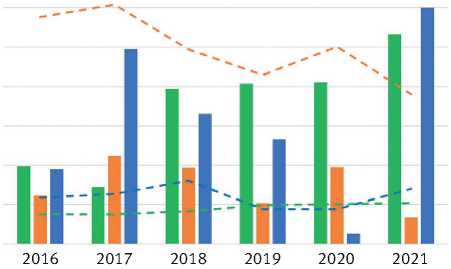

Однако, чтобы адекватно сравнить горимость лесов, нужно, во-первых, использовать относительные показатели, во-вторых, учитывать специфику территорий. Кроме того, сравнение сильно усложняется применением различных методик учета пожаров. Так, в США учитываются пожары на всех природных территориях. В России учет в официальной статистике ведется только на землях лесного фонда, на особо охраняемых территориях и землях обороны и безопасности. Сравнительные данные о горимости в трёх странах приведены на рис. 3.

По частоте возникающих природных пожаров лидирует США, что можно объяснить, прежде всего, более высокой плотностью населения. В Канаде этот показатель несколько выше, чем в России, в связи с более существенной экономической активностью вблизи лесов по сравнению с нашей страной. По площади лесных пожаров Россия находится примерно на одном уровне с США и Канадой. Однако речь идет не об общей площади, пройденной огнем, которая в Российской Федерации, естественно, больше, а о площади на единицу территории суши каждой из стран (например, на 1 000 га общей площади). Как видно на рис. 3, климатические изменения пока не оказывают влияния на статистику пожаров в США, а в России и Канаде такое влияние более выражено.

Относительная горимость, га на 1 тыс. га

США

Относительная горимость Россия

Частота возникновения лесных пожаров

Канада

Рис. 3. Сравнение горимости природных территорий России, США и Канады

£ s

Несмотря на относительно невысокие показатели горимости природных территорий, США и другие страны очень обеспокоены влиянием климатических изменений. Все дело в том, что по ряду причин, включая погодные изменения, очень серьезно растут затраты на борьбу с лесными пожарами. Например, в США всё чаще обращают внимание не только на необходимость контроля за эффективностью принимаемых мер, но и на их логическое обоснование (особенно в части распределения затрат на тушение, мониторинг и профилактику пожаров). При высокой частоте возникающих природных пожаров в США удается удерживать горимость на сравнительно невысоком уровне, что свидетельствует об успешном опыте организации охраны лесов от пожаров, в связи с чем ряд ее элементов вполне может быть позаимствован и для российских условий.

Для достижения цели исследования (обоснование программно-целевого подхода к финансированию лесопожарных мероприятий) применены методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение).

Результаты и обсуждение

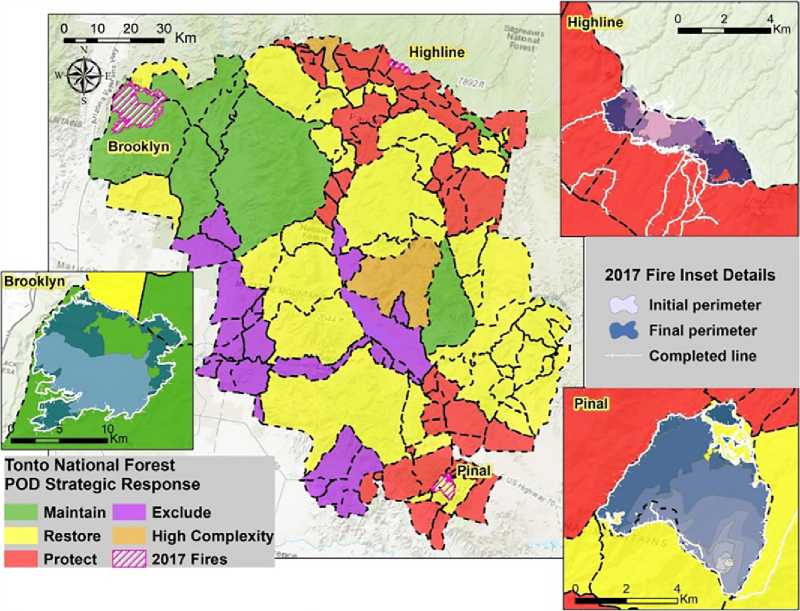

В последние годы в США в развитие широко применявшейся ранее концепции системы управления инцидентами (разрабатывающей операционную стратегию путем выявления проблем в алгоритмах принятия решений и мест, где управленческие действия могут быть более эффективными) все активнее стала внедряться концепция POD – Potential Operational Delineations (потенциальных оперативных разграничений) [6, 7].

Основа концепции POD – лесопожарное зонирование, т.е. выделение зон, границы которых определяются препятствиями (преградами), наиболее удобными для локализации распространения пожаров (например, вершины хребтов, реки, озёра и дороги), и в их пределах может быть обобщена информация об экологических условиях, пожарных рисках, возможностях управления и целевом назначении территорий в каждой такой выделенной зоне (блоке). Лесопожарное зонирование обычно формируется на основе научных исследований путем объединения экспертных знаний руководителей тушения крупных лесных пожаров с детальной пространственной информацией о вероятности возникновения лесных пожаров (лесопожарные карты, основанные на различной информации: топографической, лесорастительной, инфраструктурной и т.д., составленные на основе анализа многолетних ретроспективных данных о горимости лесов и иных сведений о территориях).

Концептуальная основа POD предусматривает составление карт заранее спланированного стратегического реагирования на инциденты (пожары) на ландшафтном уровне. Подготавливаемые в рамках данной работы карты отражают проблемы и возможности реагирования на них, в том числе и путем использования управляемого огня с целью уменьшения запаса лесных горючих материалов и снижения рисков пожаров, где и когда это необходимо. С учетом характеристик территорий, имеющихся природных и искусственных барьеров для распространения огня, наличия сил и средств пожаротушения и т.д., проводится предварительное зонирование территории. Заранее собранные данные по лесорастительным условиям, природным и дополнительно созданным барьерам, имеющимся ресурсам пожаротушения затем дополняются информацией о прогнозных погодных условиях и других динамических компонентах для корректировки стратегии с учетом специфики реально произошедшего инцидента (пожара).

Данный комплексный подход сформировался в США в начале XXI в. и во многом основывается принципе «пожароуправления» (Fire Management). Основные подходы принципа Fire Management были разработаны еще во второй половине XX в. Они базировались на том, что накопление горючих материалов (основных проводников горения) в природных экосистемах происходит постоянно и зачастую опережает их физическое разложение (перегнивание). Соответственно, во многих районах увеличивается риск возникновения высокоинтенсивных низовых и верховых пожаров, на основании чего разрабатываются профилактические (превентивные) меры по снижению угрозы возникновения возгораний. Превентивный подход заключается в оценке рисков и широком внедрении профилактических мероприятий, в том числе целевых контролируемых (предписанных) палов. Данный метод широко используется не только в США, но и в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и ряде европейских стран.

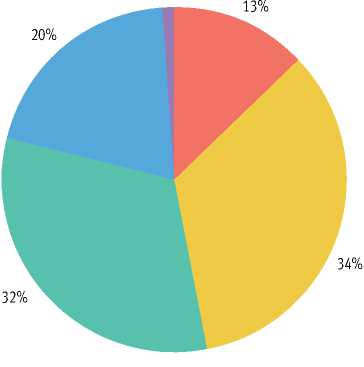

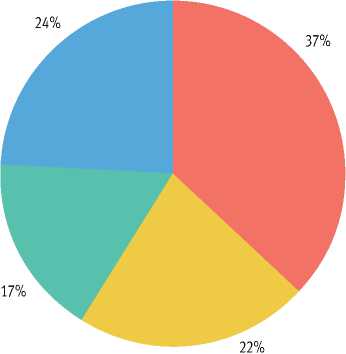

Грамотное и детальное планирование на подготовительном этапе позволяет повысить эффективность принимаемых мер и существенно оптимизировать затраты. Важность вопросов планирования понимают не только в США, но и в других странах. В 2024 г. в Программе по окружающей среде ООН и ЮНЕП по вопросу роста угрозы чрезвычайных ландшафтных пожаров [8] была представлена рекомендованная структура финансирования мероприятий, связанных с охраной от огня природных территорий (рис. 4). Эта структура во многом похожа на действующую

1%

■ Обеспечение готовности

(закупка и ремонт техники и оборудования, заключение предварительных контрактов + обучение и тренировки сотрудников)

-

■ Ответные меры (тушение)

-

■ Профилактика

(обустройство + противопожарная пропаганда)

-

■ Восстановление

(уборка погибших насаждений

+ лесовосстановление)

-

■ Планирование

Рис. 4. Структура затрат на охрану лесов от пожаров и лесовосстановление, рекомендованная ООН в России, однако есть и различия. Например, в структуре затрат, рекомендованной ООН, все затраты, связанные с мониторингом пожаров (от наземного до космического), входят в категорию «обеспечение готовности».

Большие затраты на мониторинг лесов России (и выделение их в отдельную категорию) связаны с огромными масштабами нашей страны и, как следствие, необходимостью тратить значительные средства на авиационный мониторинг (рис. 5). В то же время мировым сообществом рекомендовано до 1% общих затрат на борьбу с лесными пожарами (а это громадная сумма) выделять на планирование (сюда же входят прогнозы, аналитические материалы и т.д.). В России объем подобных мероприятий на уровне статистической погрешности измеряется, чаще всего, сотыми долями процента.

Важность вопросов планирования можно рассмотреть на примере необходимости организации охраны лесов от пожаров на удаленных территориях в Республике Саха (Якутия). Существенное увеличение финансирования в 2022 и 2023 г. улучшило ситуацию, но основным фактором снижения горимости стала дождливая

Мониторинг

Тушение

Обустройство лесов

Лесовосстановление

Рис. 5. Структура затрат на охрану лесов от пожаров и лесовосстановление в Российской Федерации погода. Проблемы с организацией охраны лесов полностью так и не были решены. Чтобы обеспечить большую эффективность мероприятий, требуется долгосрочное, гарантированное финансирование, а не разовые денежные «вливания». Например, самая затратная часть охраны от пожаров – это использование авиации. Завышенная себестоимость летного часа снижает эффект от увеличения финансирования. Для уменьшения себестоимости мониторинга и тушения пожаров следует заключать фиксированные многолетние контракты. Авиакомпаниям должно быть выгодно вкладываться в аэродромную инфраструктуру. Так же обстоит дело и с покупкой пожарной техники. Если не будет регулярных средств на обеспечение деятельности специалистов, которые могут работать на этой технике, её обслуживать и ремонтировать, то в конечном итоге эффективность затрат на закупку машин и оборудования будет низкая. Необходимо увеличивать зарплаты лесным пожарным и вспомогательному персоналу.

Для удаленных территорий характерен острый дефицит профессиональных кадров. Часть труднодоступных населенных пунктов пришла в упадок, как из-за отсутствия хорошо оплачиваемой работы, так и в связи с недостаточным финансированием транспортной логистики и социальных объектов в удалённых посёлках и даже районных центрах. Люди продолжают уезжать «на большую землю». Если переводить охрану лесов на вахтовый метод, то это напрямую приведет к повышению себестоимости работ, а косвенно – к ухудшению их качества. Вместе с тем проживающие в своей местности пожарные во многом более мотивированы, зачастую лучше подготовлены к региональным условиям и более детально знают территорию, на которой ведётся борьба с огнём.

Одним из вариантов рационального подхода к организации охраны лесов от пожаров мог бы стать комплексный подход к развитию территорий. Сейчас есть отдельные программы господдержки малого бизнеса, финансирования строительства школ, дорог и развития транспортной системы. Занимаются этими вопросами разные ведомства и подразделения. С точки зрения решения проблем в области охраны лесов от пожаров не следует распределять финансирование по всей территории регионов, а целесообразно выбрать несколько населенных пунктов и формировать на их основе, например, территории опережающего развития (или подобные образования).

Отделения авиационной охраны лесов и лесопожарные станции в некоторых удаленных поселках могут стать практически «градообразующими предприятиями» наряду с другими бюджетными организациями. Одним словом, нужны разработки комплексных планов, проектов и программ по развитию удалённых лесных территорий, чтобы, с одной стороны, способствовать сокращению оттока населения, а с другой – повышать эффективность работы по сохранению лесов. Например, в Эвенкийском АО (входит в состав Красноярского края) в 1980-е гг. полноценно функционировали 4 авиаотделения, в каждом из которых помимо летчиков-наблюдателей работали группы из парашютистов и десантников. Это позволяло оперативно бороться с огнём, не давая большинству пожаров развиваться в категорию крупных. По состоянию на 2024 г. собственные силы лесного пожаротушения в Эвенкии на местах остались только в п. Ванавара и представлены они лишь пожарными-десантниками.

Такая тенденция характерна для всей страны. К началу 1990-х гг. в региональных базах федеральной «Авиалесоохраны» насчитывалось около 7 тыс. пожарных, а к 2024 г. суммарное количество специалистов парашютно-десантной пожарной службы сократилось более чем на 1/3 и составляет 4,4 тыс. чел. Из них около 800 чел. – это федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» [9], а остальные пожарные являются сотрудниками региональных лесопожарных центров.

Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, нужны объективные сметы и расчёты на организацию борьбы с пожарами, подготовленные на научной основе. Требуются аналитические материалы и научно обоснованные прогнозы. Этим должна заниматься прикладная наука. Программно-целевой метод финансирования, когда средства выделяются только под детально разработанный проект, в котором прописаны критерии оценки достижимости поставленных целей, сможет гарантировать эффективность вложения средств. В США сейчас уделяют большое внимание оценке деятельности по борьбе с лесными пожарами и восстановлению лесов. Это один из элементов концепции POD. Причем речь идет не только об итоговой аттестации работы подразделений, но и об оценке качества проведения работ по тушению каждого крупного пожара. К сожалению, в России оценки результативности работ и тем более адекватности управленческих решений руководителей тушения крупных лесных пожаров не проводятся.

Кроме того, в нашей стране наблюдается значительное отставание в методиках прогнозирования пожарной опасности. И связано это не с низким уровнем знаний у отечественных лесопожарных специалистов, а с отсутствием большинства исходных данных. Устаревшие (и недоступные для ученых, а иногда и руководителей тушения) материалы лесоустройства, низкая плотность сети метеостанций, отсутствие финансирования на создание отечественного огневого стенда не позволяют изучать лесопирологические закономерности горения в специфических лесорастительных условиях Российской Федерации на новом качественном уровне.

Бурное развитие информационных технологий, а также методов дистанционного зондирования Земли создает предпосылки для форсирования части этих исследований с помощью цифровых методов в будущем, но и они имеют существенные ограничения. Почти все передовые алгоритмы в области прогнозирования пожарной опасности в лесах и распространения пожаров в развитых зарубежных странах опираются на комплексные данные, включая прямые натурные измерения, полученные на огневых стендах, путем моделирования погоды и только после этого переводятся в научно обоснованные коэффициенты с учетом влияния рельефа, типа и запасов горючих материалов, скорости ветра и т.д. В мире в настоящее время функционирует несколько подобных огневых стендов, из которых крупнейшим и наиболее известным является расположенный в г. Миссула [10] (США) – «Missoula Fire Science Laboratory» (рис. 6). Лаборатория работает с 1960 г., подчиняется Лесной службе США и представляет именно прикладную, а не академическую науку.

Подводя итоги, можно констатировать, что ситуация с пожарами в природной среде (лесными, степными, торфяными, тундровыми) со временем будет только осложняться. Это связано не только с климатической повесткой, но

А

Рис. 6. Крупнейшая и старейшая специализированная лесопожарная лаборатория «Missoula Fire Science Laboratory» (США):

а – работа на огневом стенде, моделирующем различные условия для распространения кромки низового пожара ;

б – web-страница Missoula Fire Science Laboratory

Б

Выводы

В настоящее время перед российскими учеными – лесными пирологами стоит целый ряд задач, которые предстоит решить и тем самым попытаться сократить отставание от зарубежных исследований. Причем основная нагрузка ложится именно на прикладные научные исследования, так как применять зарубежные данные и подходы в российской науке зачастую невозможно из-за слишком разных исходных природных, погодных и организационных условий. Для практиков лесного хозяйства требуются не просто научные отчеты и публикации в рейтинговых журналах, а реальные программные продукты, базы данных, карты, прогнозы, технологии, проекты, сметы и другие технические и технологические продукты, готовые «под ключ».

и с социальными и экономическими проблемами. В связи с этим для повышения эффективности охраны лесов от пожаров необходимо больше внимания уделять вопросам стратегического планирования, которое, несомненно, должно быть научно обоснованным (рис. 7).

Соответственно, уже сейчас должны приниматься решения по поддержке лесопирологической науки, развитию приборно-компьютерной базы, экспедиционных обследований и сохранению кадрового потенциала. В настоящее время наблюдается существенная проблема с привлечением талантливой и мотивированной молодёжи как к исследованиям (прежде всего из-за низкой оплаты труда), так и к внедрению научных разработок в практику (из-за фактического отсутствия подобных требований). В лесном хозяйстве появляется всё больше технологий и инструментов,

А

Б

В

Рис. 7. Пример работы над лесопожарным зонированием POD:

а) совместная работа над лесопожарным зонированием профильных ученых, практиков лесного хозяйства и специалистов лесного пожаротушения ;

б) пример зонирования на бумажной карте ;

в) пример готовой интерактивной карты с POD-зонированием

которые еще десятилетие назад были прерогативой в основном учёных (беспилотные технологии, почасовой прогноз погоды, новые материалы и оборудование), в связи с этим требуются новые знания и соответствующее образование, а также планомерная программа по их внедрению.

Без прикладных научных исследований невозможно существенно повысить эффективность охраны лесов от пожаров и добиться снижения ущерба от воздействия огня и задымления территорий. Именно целевые вложения в прикладную лесопожарную науку позволят тратить меньшие деньги при большем результате (при качественном учёте рекомендаций учёных в планировании и организации противопожарной профилактики), прежде всего за счёт снижения наиболее затратной части, связанной с тушением пожаров.

Список литературы Роль прикладных научных исследований в области охраны лесов от пожаров в период климатических изменений

- Спутниковый мониторинг лесных пожаров в 21 веке на территории Российской Федерации (цифры и факты по данным детектирования активного горения) / Е.А. Лупян, С.А. Барталев, И.В. Балашов, В.А. Егоров, Д.В. Ершов, Д.А. Кобец [и др.] // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. - 2017. - Т. 14. - № 6. - C. 158-175. EDN: YLXCNK

- Котельников, Р.В. Показатель для оценки эффективности организации охраны лесов от пожаров / Р.В. Котельников, А.А. Мартынюк // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. - 2021. - № 2 (380). - C. 213-222. DOI: 10.37482/0536-1036-2021-2-213-222 EDN: MFSBSA

- National Interagency Fire Center. Fire Information. Statistics. 2024 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://www.nifc.gov/fire-information/statistics/wildfires (дата обращения: 06.08.2024).

- Canadian National Fire Database (CNFDB) 2024 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/ha/nfdb?type=poly&year=9999 (дата обращения: 06.08.2024).

- Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://nffc.aviales.ru/main_pages/index.shtml (дата обращения: 18.05.2021).

- Potential operational delineations: new horizons for proactive, risk-informed strategic land and fire management / M.P. Thompson, C.D. O'Connor, B.M. Gannon, M.D. Caggiano, C.J. Dunn, C.A. Schultz [et al.] // Fire Ecology. - 2022. - Vol. 18. - № 1. - P. 17. EDN: DCBLWD

- Potential Operational Delineations (PODs) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://www.fs.usda.gov/research/rmrs/projects/pods.

- Nairobi Spreading like wildfire - the rising threat of extraordinary landscape fires. A UNEP rapid response assessment [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.unep.org/resources/report/spreading-wildfire-rising-threat-extraordinary-landscape-fires (дата обращения: 03.05.2022).

- Авиационная охрана лесов. Официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства, 2024 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://rosleshoz.gov.ru/activity/forest_security_and_protection/fires/aviation (дата обращения: 06.08.2024).

- Missoula Fire Science Laboratory [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://www.firelab.org/(дата обращения: 06.08.2024).