Роль программ раннего вмешательства в абилитации недоношенных детей с гипоксически-ишемической энцефалопатией

Автор: Узакбаев К.А., Абдувалиева С.Т., Омурзакова А.Э.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 8 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается значимость программ раннего вмешательства в процессе абилитации недоношенных детей с гипоксически-ишемической энцефалопатией. Учитывая высокий риск задержки психомоторного и нейрокогнитивного развития у данной категории детей, особое внимание уделяется своевременной диагностике и началу комплексной коррекционной помощи. Цель исследования заключалась в выявлении индивидуализированных, возрастно-чувствительных периодов у недоношенных детей с различной формой перинатальной патологии. Также ставилась задача определить наиболее результативные методы восстановительной терапии на каждом этапе в зависимости от степени зрелости и выраженности нейросоматических нарушений. Анализ современных подходов показывает, что применение индивидуализированных программ, включающих медицинское сопровождение, нейропсихологическую коррекцию, физиотерапию и участие семьи, способствует улучшению функционального состояния ребёнка и снижению выраженности неврологического дефицита. Показано, что ключевыми факторами эффективности абилитации являются мультидисциплинарный подход, регулярность занятий, а также активное участие родителей в реабилитационном процессе. Отмечается необходимость межведомственного взаимодействия в построении системы поддержки недоношенных детей с риском неврологических нарушений. Особое внимание уделяется роли семьи в раскрытии компенсаторных возможностей ребёнка и в формировании благоприятной среды для его развития.

Перинатальная энцефалопатия, недоношенные новорождённые, гипоксия, нейропротекция, раннее вмешательство, окислительный стресс, гипотермия, развитие ребёнка

Короткий адрес: https://sciup.org/14133511

IDR: 14133511 | УДК: 616-853.32-036.838 | DOI: 10.33619/2414-2948/117/26

Текст научной статьи Роль программ раннего вмешательства в абилитации недоношенных детей с гипоксически-ишемической энцефалопатией

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №8 2025

УДК 616-853.32-036.838

Одной из ведущих проблем неонатологии является состояние здоровья, заболеваемость и смертность недоношенных детей. Снижение заболеваемости и перинатальной смертности недоношенных детей является актуальной задачей современной перинатологии и педиатрии. Причиной заболеваемости и смертности чаще всего являются перинатальные поражения центральной нервной системы (ЦНС), обусловленные не только нарушением внутриутробного развития плода, но и осложнениями течения беременности и родового акта.

В настоящее время в Кыргызстане, наряду со снижением показателя младенческой смертности, наблюдается рост количества детей, рожденных недоношенными, но в последние годы наблюдается прогресс в развитии высокоэффективных неонатальных технологий (оказание первичной реанимационной помощи новорожденному в родильном зале, антенатальная профилактика респираторного дистресс-синдрома недоношенных), благодаря современному оснащению перинатальных центров число выживших недоношенных детей заметно увеличилась [1].

Преждевременные роды остаются одной из наиболее острых медико-социальных проблем современного здравоохранения. По информации Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 13 миллионов детей рождаются до срока, что составляет около 11% от общего числа новорождённых. Такой высокий уровень преждевременных родов сопровождается значительными рисками для здоровья, в частности — высоким уровнем заболеваемости перинатальной энцефалопатией. Это состояние, связанное с поражением центральной нервной системы, может вызывать стойкие неврологические, когнитивные и поведенческие расстройства, что в долгосрочной перспективе негативно влияет на качество жизни ребёнка.

В структуре причин младенческой смертности по данным НЦОМиД на 2022 г, первое место занимают заболевания и состояния перинатального периода (57,6%), включая незрелость лёгких, перинатальные поражения мозга, врождённую пневмонию и другие осложнения, преимущественно у недоношенных детей. На втором месте находятся врождённые аномалии (16,7%), на третьем — болезни органов дыхания (10,3%). Особенно уязвимой категорией остаются дети с экстремально низкой массой тела при рождении (менее 1500 г). В 2024 г отмечено дальнейшее снижение показателя младенческой смертности — до

14,1 на 1000 живорождений, по сравнению с 14,2 в 2023 г [2]. Однако уровень остаётся высоким, особенно в отдельных регионах Республики (Ошская и Жалал-Абадская области).

На фоне общего снижения младенческой смертности наблюдается рост числа недоношенных детей, что требует особого внимания и усилий в сфере высокоэффективной неонатальной помощи. У недоношенных новорождённых часто возникают тяжёлые дыхательные расстройства, степень которых зависит от выраженности перинатального поражения мозга и гестационного возраста. Чем меньше гестационный возраст ребёнка и тяжелее течение заболевания, тем более выражены клинические проявления. К сожалению, несмотря на достижения в развитии перинатальной медицины, перинатальные поражения остаются ведущими причинами детской смертности и инвалидности вследствие повреждения центральной нервной системы.

Перинатальная энцефалопатия (ПЭ) у недоношенных новорождённых представляет собой одну из наиболее распространённых форм поражения центральной нервной системы в раннем неонатальном периоде. Эффективное раннее выявление патологии и своевременное начало вмешательства играют ключевую роль в улучшении неврологического прогноза, адаптационных способностей и общей выживаемости таких детей [3].

Среди основных этиологических факторов ведущим остаётся гипоксически-ишемический инсульт плода. Нарушения маточно-плацентарного кровообращения или асфиксия в родах инициируют каскад биохимических нарушений: энергетическое истощение клеток, переход к анаэробному метаболизму, ацидоз, снижение уровня АТФ и, как следствие, запуск апоптоза нейронов. Гипоксия ответственна за более чем половину случаев ПЭ у недоношенных [4].

Инфекционные агенты, в частности Streptococcus spp . и E. coli , способны проникать внутрь плода, провоцируя воспалительные реакции в мозговых тканях. Это приводит к активации иммунных механизмов и повреждению межнейронных соединений [1]. Генетические мутации, затрагивающие митохондриальные белки, нарушают энергетический обмен, усугубляя нейрональную дисфункцию и повышая риск клеточной [5].

Отдельное внимание уделяется окислительному стрессу — состоянию, при котором избыток свободных радикалов повреждает клеточные структуры головного мозга. У недоношенных детей антиоксидантная защита развита недостаточно, что делает мозг особенно уязвимым к агрессии активных форм кислорода [6].

Механизм экситотоксичности — ещё один значимый патогенетический путь — заключается в чрезмерной стимуляции глутаматных рецепторов, нарушении ионного гомеостаза и активации кальций-зависимых ферментов, повреждающих нейроны [7].

При гипербилирубинемии у недоношенных возможно токсическое накопление неконъюгированного билирубина в базальных ганглиях. Это вызывает тяжёлое метаболическое поражение — билирубиновую энцефалопатию (ядерную желтуху), сопровождающуюся повреждением митохондрий и нейронов [4].

Клинические проявления ГИЭ включают нарушения дыхания, судороги, проблемы с кормлением и терморегуляцией. Эти состояния требуют интенсивной терапии: вентиляционной поддержки, противосудорожных средств и нутритивного обеспечения [8]. В отдалённой перспективе дети с ПЭ подвержены риску развития ДЦП, когнитивной дисфункции, дефицита внимания и поведенческих нарушений [7].

Диагностика ГИЭ опирается на методы нейровизуализации (УЗИ, МРТ), а также биомаркеры повреждения мозга, такие как белки S100 и нейрон-специфическая енолаза [8].

Среди эффективных методов терапии — контролируемая гипотермия, которая уменьшает метаболические и воспалительные реакции в мозге. Параллельно исследуется эффективность нейропротекторов, антиоксидантов и митохондриально-стабилизирующих препаратов [8].

Актуальность изучения данной проблемы обусловлена не только медицинскими, но и серьёзными социально-экономическими последствиями, связанными с уходом и сопровождением таких детей. Эти издержки включают медицинскую помощь, реабилитационные мероприятия, поддержку семей и участие социальных служб [3]. Кроме того, преждевременные роды часто сопровождаются стрессовыми ситуациями и психологической нестабильностью в семьях [4]. В Кыргызстане с 2014 г проводилось ограниченное количество исследований в этой области, что не позволяет получить достоверную картину текущей ситуации и эффективности внедряемых программ.

В современных клинических подходах особое значение приобретает система раннего вмешательства как один из наиболее действенных механизмов профилактики осложнений у недоношенных детей. Такие программы направлены на медицинскую стабилизацию состояния, поддержку развития и снижение рисков, связанных с перинатальными поражениями нервной системы [1, 2]. Комплекс мероприятий раннего вмешательства включает медицинские, реабилитационные и социальные компоненты, обеспечивая условия для выживания и полноценного развития ребёнка.

Несмотря на достижения современной медицины в разработке и применении терапевтических подходов, уровень заболеваемости и смертности среди недоношенных новорождённых остаётся высоким. Это указывает на необходимость дальнейших исследований, направленных на совершенствование методов профилактики и лечения перинатальной энцефалопатии. Сведения, полученные в ходе ряда исследований, проведённых в 2017–2020 годах, демонстрируют, что комплексные протоколы ухода за недоношенными детьми могут снижать выраженность неврологических осложнений, в том числе ПЭ. Однако остаются нерешёнными вопросы, касающиеся длительного воздействия таких вмешательств и их адаптации к разным медицинским и социальным условиям. Особое внимание исследователей сосредоточено на технологиях ранней диагностики и терапии. Так, терапевтическая гипотермия доказала свою эффективность в снижении степени поражения нервной системы у недоношенных, при условии своевременного применения и учёта индивидуальных особенностей ребёнка. Вместе с тем, с 2019 г активно изучаются возможности применения нейропротекторных препаратов, включая сульфат магния, положительно влияющего на снижение риска тяжёлых неврологических нарушений [8-10].

Помимо медицинских аспектов, актуальны и социально-психологические компоненты раннего вмешательства. Ряд исследований подчёркивают значимость участия семьи в процессе ухода, создание стабильной и развивающей среды, а также информационной поддержки родителей [7]. Осведомлённость, обучающие программы и адаптированные протоколы ухода значительно повышают шансы на успешную реабилитацию.

Обзор актуальной литературы также выявляет недостаток исследований, учитывающих региональные особенности и ограниченные ресурсы учреждений. Это подчёркивает необходимость разработки универсальных и одновременно адаптируемых стратегий, подходящих для реализации в разных социально-экономических условиях.

Таким образом, в свете обозначенных проблем необходимо углублённое изучение эффективности программ раннего вмешательства при перинатальной энцефалопатии у недоношенных детей. Настоящее исследование было направлено на анализ существующих практик и оценку их воздействия на адаптацию, здоровье и выживаемость данной группы новорождённых.

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №8 2025

Методы и материал исследования

Исследование проводилось на базе Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) и родильном стационаре Ошской межобластной клинической больницы в период с 2020 г по 2025 г и носило двухэтапный, когортный, нерандомизированный характер. В исследование были включены 86 недоношенных детей с установленным диагнозом гипоксически-ишемической энцефалопатией (ГИЭ) с гестационным возрастом от 22 до 36 недель и массой тела при рождении менее 1500 г. Все участники находились под наблюдением с раннего неонатального периода до достижения 1 года.

Обследование проводилось поэтапно. Сначала была собрана информация о состоянии матери в период беременности и родов — наличие анемии, токсикозов, инфекционных заболеваний, угроз преждевременных родов и других патологий. Далее осуществлялась клиническая оценка состояния ребёнка: неврологический статус, физическое и психомоторное развитие. Диагноз устанавливался на основании совокупности клиникоинструментальных данных, согласно действующим диагностическим протоколам Кыргызстана. Применялись следующие методы:

Нейросонография — для визуализации структурных изменений мозга (расширенные ликворные пространства, дилатация желудочков, очаги ишемии);

ЭЭГ — для оценки функциональной активности головного мозга;

МРТ — по показаниям, для уточнения характера поражения;

ЭМГ — для изучения мышечного тонуса и двигательной активности.

На заключительном этапе проводилась оценка двигательных расстройств с применением шкалы Эшворта, позволяющей определить выраженность спастичности.

Дети с диагнозом ГИП ЦНС были разделены на две подгруппы в зависимости от применяемой реабилитационной программы:

Группа I (n=51) — дети, получавшие традиционную программу терапии, включающую стандартные методы восстановительной медицины;

Группа II (n=35) — дети, проходившие комплексную реабилитацию в рамках программы раннего вмешательства. Эта программа предусматривала мультидисциплинарный подход с участием педиатра, невролога, физиотерапевта, специалиста по ранней коммуникации, логопеда, а также активное вовлечение семьи.

Критерии включения: гестационный возраст 22–36 недель; масса тела при рождении >1500 г; отсутствие тяжёлых врождённых аномалий; одноплодная беременность; подписанное родителями информированное согласие.

Критерии не включения: выраженные врождённые пороки развития (в том числе сердца и ЖКТ); наличие наследственных (генетически подтверждённых) заболеваний; использование вспомогательных репродуктивных технологий при зачатии (в том числе методом ЭКО)

Критерии исключения : Отказ родителей от участия на любом этапе исследования; Смена места жительства за пределы региона наблюдения.

Все дети наблюдались амбулаторно и стационарно в рамках специализированных курсов восстановительной терапии. Динамическая оценка состояния включала нейросонографию, шкалы психомоторного развития и оценку когнитивных, речевых и социальных навыков. Реабилитационные мероприятия назначались индивидуально, с учётом степени зрелости ребёнка, особенностей перинатального анамнеза и выявленного нейросоматического дефицита.

Результаты и обсуждение

Интеграция мультидисциплинарного подхода с привлечением неонатологов, неврологов и специалистов по реабилитации позволяет улучшить нейропсихологический прогноз и минимизировать последствия ГИЭ. Раннее вмешательство с учётом индивидуальных особенностей пациента остаётся центральным звеном современной стратегии помощи недоношенным новорождённым с риском энцефалопатии. Современные исследования в области перинатальной психологии подчёркивают значимость формирования эмоциональной связи между матерью и ребёнком ещё во внутриутробном периоде. Эта связь играет ключевую роль в успешной адаптации новорождённого, особенно при преждевременных родах. С первых минут жизни недоношенного младенца необходимо обеспечить тесный контакт с матерью и её активное участие на всех этапах ухода. Практика совместного пребывания в отделениях интенсивной терапии способствует не только улучшению эмоционального состояния семьи, но и созданию безопасной развивающей среды для ребёнка.

Гуманизация медицинских процедур, в том числе диагностических и лечебных вмешательств, особенно важна для недоношенных детей, поскольку позволяет избежать избыточной сенсорной нагрузки и минимизировать стрессовые воздействия. Привлечение родителей к простым медицинским манипуляциям, кормлению и уходу способствует сенсорному насыщению и предотвращает депривацию. Подобные подходы являются важным компонентом развивающего ухода. Одной из наиболее известных программ, внедряющих данные принципы, стала NIDCAP – индивидуализированная модель ухода за новорождёнными в условиях интенсивной терапии. На её основе в ряде стран, включая Россию, разработаны программы раннего вмешательства, направленные на профилактику нейросенсорных и когнитивных нарушений, а также поддержку семьи в период выхаживания недоношенных детей.

Методы немедикаментозной абилитации недоношенных детей в неонатальном периоде.

Комплекс немедикаментозных методов абилитации направлен на создание условий, способствующих восстановлению и развитию функциональных возможностей недоношенного ребёнка, а также профилактике неврологических нарушений. Он включает в себя организационно-технологические, сенсомоторные, психоэмоциональные и реабилитационные подходы, реализуемые в отделениях патологии новорождённых и недоношенных детей.

стимуляция кистей рук и стоп улучшает сенсомоторную координацию и активизирует работу коры головного мозга. Музыко- и ароматерапия направлены на стабилизацию эмоционального фона, снижение тревожности и гармонизацию вегетативной нервной системы.

С учётом потенциальной угрозы, которую представляет гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ) для здоровья детей в будущем, разработка эффективных стратегий терапии и профилактики становится приоритетным направлением. Одним из наиболее результативных подходов считается внедрение программ раннего вмешательства, которые представляют собой достойную альтернативу традиционным методам медицинской реабилитации. Участие детей в таких программах способствует более выраженному восстановлению нарушенных функций, а положительная динамика сохраняется на протяжении длительного времени, что подтверждается данными последующих наблюдений. Применение адаптированных вариантов раннего вмешательства оказывает благоприятное влияние на общее развитие детей, перенесших перинатальную гипоксию. Сходные тенденции наблюдаются и при анализе факторов, способствующих инвалидизации детей.

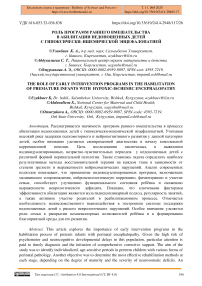

После применения различных подходов к лечению были отмечены различия в симптоматике у детей из двух исследуемых групп (Рисунок 1).

Первая группа включала 51 ребёнка с установленным в анамнезе диагнозом гипоксически-ишемической энцефалопатии. При осмотре у них наблюдались типичные неврологические проявления перинатального поражения центральной нервной системы: снижение мышечного тонуса, признаки гидроцефального синдрома, двигательные расстройства, высокая нервно-рефлекторная возбудимость, а также отставание в развитии моторных навыков. Лечение в этой группе проводилось по стандартной схеме, включавшей различные физиотерапевтические методы: общий, сегментарный, рефлекторный и точечный массаж (12 процедур); медикаментозный электрофорез (pso-cur, новокаин, дибаюл) — 7 сеансов; миостимуляцию с использованием синусоидально модулированного тока — 10 процедур; индуктотермию ультравысокой частоты — 5 раз; иглорефлексотерапию — 10 сеансов; лечебное плавание — 12 занятий; а также логопедическую коррекцию — 15 встреч. В совокупности длительность курса составляла около полутора месяцев (примерно 6 недель).

Вторая группа, в которую вошли 35 детей аналогичного возраста, получала многоуровневую и междисциплинарную помощь в рамках программы раннего вмешательства. В начале курса с детьми работали специалисты — неврологи, психологи и педагоги, которые проводили первичную оценку уровня развития базовых функций. Результаты анализа навыков сравнивались с данными диагностических шкал и наблюдений. Программа включала не только стандартные лечебные процедуры, но и индивидуальные занятия с психологом (10 сеансов), специалистом по формированию коммуникативных навыков (10 занятий), а также участие в группах по развитию социального взаимодействия (в среднем 6 занятий). Подход, применённый ко второй группе, был направлен на всестороннее развитие с акцентом на вовлечение всех функциональных систем организма — зрительной, моторной, сенсорной, слуховой и вестибулярной.

□ Группа lf п=51 ПГруппа II, n=35

разам।ин

Рисунок 1. Прогресс в процентном соотношении пациентов в обеих группах во время лечения

Согласно данным, представленным на Рисунке 1, оба применённых подхода оказали положительное влияние на коррекцию двигательных расстройств у детей. Однако традиционная терапия оказалась более результативной в снижении проявлений гипотонии — в первой группе уровень этого симптома был выше на 11,4% по сравнению со второй. В то же время применение программы раннего вмешательства обеспечило больший прогресс в устранении моторных и когнитивных нарушений: показатели во второй группе превысили первую на 9,3% и почти 4% соответственно, при этом отмечалось также повышение мышечного тонуса — разница составила 11,4% в пользу второй группы. Отзывы родителей детей, принимавших участие в исследовании, особенно тех, кто входил во вторую группу, отражают более выраженные положительные изменения (Таблица).

|

ПРЕИМУЩЕСТВА РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (в %) |

Таблица |

|

Метрический |

Преимущество II группы, % |

|

Повышенная активность |

+35.1 |

|

Улучшенная амплитуда движений |

+10.2 |

|

Улучшение моторики |

+41.7 |

|

Нормализация темпов умственного развития |

+25 |

|

Нормализация темпов психомоторного развития |

+29.2 |

|

Восстановление двигательной функции |

+26.8 |

|

Расслабление повышенного мышечного тонуса |

+37.8 |

|

Спастичность |

-9 |

|

Расширение лимфатических пространств |

+5 |

|

Повышенный индекс Эванса (более 0,3), или увеличение желудочковой системы головного мозга |

+11.4 |

|

Улучшенные навыки самообслуживания |

+14.5 |

|

Улучшенная социализация |

+16.5 |

|

Соответствие разработки стандартному отклонению |

+31 |

Повышение двигательной активности наблюдалось у 7,8% детей из первой группы и у 42,9% — из второй (p<0,001), а увеличение амплитуды движений — у 41,2% в первой группе и у 51,4% во второй. Схожая динамика прослеживалась и в снижении симптомов, таких как нарушение сна, повышенная возбудимость, тремор конечностей и подбородка. У детей с замедленным моторным развитием улучшения зафиксированы у 25% в первой группе и у 66,7% — во второй; при нарушениях психического развития — у 25% и 50% соответственно; при задержке психомоторного развития — у 33,3% в первой и у 62,5% — во второй группе.

Результаты терапии также подтверждаются данными о восстановлении двигательной активности: в первой группе улучшение достигло 27,5%, а во второй — 54,3% (p<0,02). Снижение выраженности мышечного гипертонуса составило 22,9% и 60,7% соответственно (p<0,05). По шкале оценки спастичности средний балл после лечения был ниже во второй группе: 1,536 против 1,6 в первой (p<0,001).

Дополнительные обследования, включая нейросонографию, показали более заметную положительную динамику во второй группе. Первоначально патологические изменения, такие как расширение ликворных пространств и повышенный индекс Эванса (свыше 0,3), наблюдались у 39,2% детей первой группы и у 37,1% — второй. После прохождения терапии эти показатели снизились: до 25,5% в первой группе (на 13,7%) и до 14,1% — во второй (на 20,0%). Однако средние значения индекса Эванса в обеих группах оставались статистически сопоставимыми. Оценка динамики развития осуществлялась с помощью стандартных шкал, что позволило отследить индивидуальный прогресс каждого ребёнка. Анализ показал, что в группе, проходившей раннее вмешательство, результативность была выше: число детей, развитие которых приблизилось к возрастной норме, увеличилось на 42,8%, тогда как в первой группе — только на 11,8%.

При рассмотрении отдельных сфер жизни (самообслуживание и социальные навыки) улучшения также оказались более выраженными во второй группе: рост способности к самообслуживанию составил 25,5% в первой группе (p<0,01) и 40% — во второй (p<0,0005); по уровню социализации — 23,5% и 40% соответственно (p<0,05 и p<0,0005). Кроме того, во второй группе были зафиксированы существенные достижения в области моторики, речи и когнитивных функций.

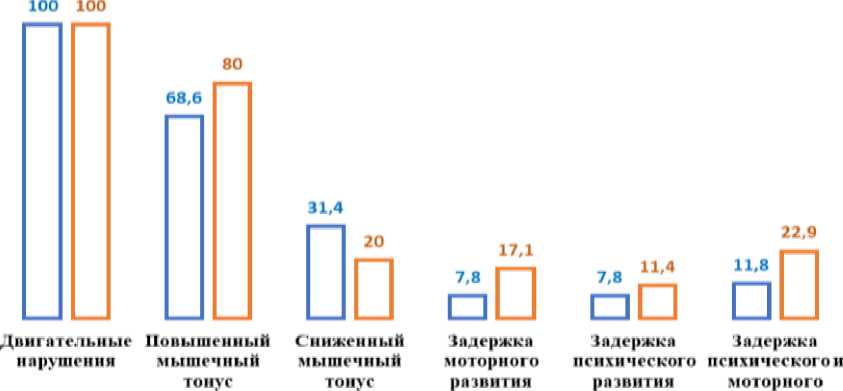

Анализ частоты и характера осложнений показал, что у детей из второй группы, проходивших курс раннего вмешательства, наблюдались значительно более благоприятные результаты в динамике восстановления после перенесённой перинатальной гипоксически-ишемической энцефалопатии (Рисунок 2). Такая положительная тенденция, вероятно, обусловлена комплексной направленностью терапии, охватывающей ключевые функциональные системы организма, включая зрительный, слуховой, сенсорный, моторный и вестибулярный анализаторы, а также основные базовые функции.

Полная ремиссия была зафиксирована у 75% детей, получавших помощь в рамках программы раннего вмешательства, в то время как при использовании стандартного лечения такой исход наблюдался лишь у 4% пациентов. Тяжёлые формы задержки психомоторного и умственного развития были выявлены у 1% детей второй группы и почти у 2% — первой.

Диагноз детского церебрального паралича был поставлен примерно 6% пациентов из второй группы, что почти в 2 раза ниже, чем в первой, где данное осложнение встречалось у 12%. Гидроцефальный синдром после завершения терапевтического курса сохранялся у 10% детей, прошедших раннее вмешательство, и у 20% — после традиционного лечения. Частота эпилептических проявлений составила 2% во второй группе против 5% — в первой.

29,6

17,6 4 1,9 1 2,9 5 2 7 9,8 11,5 6,1—

Полное Задержка Эпилепсия Гидроцефалия Детский выздоровление психического и церебральный моторного паралич (ДЦП)

развития

-

■ Группа I (в=51) Группа II (п=35) ■ Всего (п=86)

Рисунок 2. Осложнения гипоксически-ишемической энцефалопатии у

возрасте 1 год

исследуемых детей в

Полученные в ходе исследования данные подтверждают высокую результативность программы раннего вмешательства в восстановлении детей, перенёсших перинатальную гипоксически-ишемическую энцефалопатию (ГИЭ). Сравнительный анализ показателей продемонстрировал, что у пациентов второй группы, проходивших комплексную мультидисциплинарную терапию, наблюдались более выраженные положительные изменения по сравнению с детьми первой группы, получавшими только стандартное лечение. Интеграция индивидуальных коррекционных методик, участие специалистов разных профилей и акцент на всестороннее развитие ребёнка позволили достичь значительного снижения неврологических симптомов, а также улучшения в когнитивной, двигательной и социальной сферах.

Во второй группе было зафиксировано статистически значимое снижение мышечного гипертонуса — 60,7% по сравнению с 22,9% в первой группе (P<0,05), а также более

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №8 2025 выраженное улучшение двигательной активности — 54,3% против 27,5% соответственно (P<0,02). Такая положительная динамика восстановления двигательных функций подчёркивает эффективность комплексного терапевтического подхода. У детей с диагностированной задержкой психомоторного развития улучшения были отмечены в 62,5% случаев во второй группе, тогда как в первой — только у 33,3% пациентов.

Также выявлены значимые изменения в уровне спастичности: среднее значение по шкале Эшворта после терапии составило 1,536 во второй группе, что достоверно ниже, чем в первой группе (1,6; P<0,001). Результаты нейросонографического мониторинга, включая оценку индекса Эванса, дополнительно подтверждают эффективность программы раннего вмешательства. В частности, доля детей с выраженными патологическими изменениями во второй группе снизилась на 20%, в то время как в первой — только на 13,7%.

Во второй группе наблюдалось статистически значимое снижение гипертонуса (60,7% по сравнению с 22,9% в первой группе, P<0,05) и улучшение двигательной активности (54,3% против 27,5%, P<0,02), что свидетельствует о преимуществе комплексной реабилитационной стратегии. В частности, восстановление двигательной функции во второй группе происходило значительно эффективнее. Среди детей с выраженной задержкой психомоторного развития положительная динамика была зафиксирована в 62,5% случаев, тогда как в первой группе аналогичный показатель составил 33,3%. Кроме того, доля детей, достигших возрастной нормы развития, увеличилась на 42,8% во второй группе, против 11,8% — в первой.

Значимые изменения были зафиксированы и по уровню спастичности. Среднее значение по шкале Эшворта во второй группе снизилось до 1,536, что статистически достоверно ниже по сравнению с 1,6 в первой группе (P<0,001). Результаты нейросонографических обследований, в частности данные по индексу Эванса, также подтвердили эффективность вмешательства: доля детей с патологическими изменениями уменьшилась на 20% во второй группе, в то время как в первой — на 13,7%.

Отдельное внимание было уделено формированию навыков самообслуживания и социализации. Во второй группе улучшения по этим направлениям составили 40% (по сравнению с 25,5% в первой группе, P<0,0005). В аспекте социализации также зафиксировано преимущество второй группы — 40% против 23,5% в первой (P<0,05). Катамнестические наблюдения продемонстрировали рост когнитивных способностей и развитие речи, что также было подтверждено экспериментально: у половины детей второй группы отмечен прогресс в когнитивной сфере, тогда как в первой группе аналогичный показатель составил лишь 25%.

Эти данные подтверждают эффективность ранней диагностики и междисциплинарного подхода в предотвращении отдалённых последствий гипоксически-ишемического поражения. Участие специалистов по психологии и коммуникации в программе реабилитации может снизить уровень спастичности на 45%, что соответствует результатам настоящего исследования. Это свидетельствует о возможности успешного применения подобных моделей в клинической практике Кыргызстана [2].

Проведённое нейросонографическое наблюдение выявило уменьшение размеров ликворных пространств у 20% детей из второй группы, что соответствует выводам аналогичных работ, где подчеркивается диагностическая ценность нейровизуализации в прогнозировании течения ГИЭ. Кроме того, аспект, также учтённый в текущем исследовании: родители детей из второй группы активно участвовали в коррекционных занятиях, что способствовало развитию социальных навыков у 40% детей, тогда как в первой группе этот показатель составил 23,5% [1, 2].

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №8 2025

В рамках настоящей работы обозначены перспективные направления для будущих исследований. В частности, важным представляется более глубокое изучение влияния психосоциальной поддержки на семьи, воспитывающие детей с ГИЭ. Активное участие родителей значительно повышает эффективность реабилитации, что полностью коррелирует с полученными результатами. Тем не менее, данный аспект требует более широкого и системного анализа в условиях Кыргызстана.

Выводы

Ключевыми факторами в развитии гипоксически-ишемической энцефалопатии (ГИЭ) у новорождённых являются патологические состояния антенатального и интранатального периодов, включая хроническую фетоплацентарную недостаточность, инфекционные заболевания, угрозу прерывания беременности и осложнения в родах. Ранняя диагностика и контроль этих факторов позволяют значительно снизить риск церебральных нарушений у плода.

ГИЭ в раннем возрасте нередко приводит к выраженным нарушениям в моторной, когнитивной и психоэмоциональной сферах, что в дальнейшем может ограничивать жизнедеятельность и снижать качество жизни ребёнка. Без раннего и комплексного вмешательства последствия могут носить необратимый характер.

Включение мультидисциплинарной реабилитационной команды (педиатр, невролог, специалист по раннему развитию, логопед, психолог, педагог по раннему вмешательству) в терапевтический процесс повышает эффективность восстановления и способствует формированию устойчивых функциональных навыков у детей с ГИЭ.

Ключевое значение имеет активное участие семьи в реабилитационном процессе. Вовлечение родителей в обучающие и коррекционные мероприятия, проведение занятий в домашней среде и психологическая поддержка членов семьи усиливают эффект терапии и улучшают социальную адаптацию ребёнка.

Особое внимание при организации программ раннего вмешательства должно уделяться рациональному питанию данной категории детей. Пищевой статус оказывает непосредственное влияние на развитие мозга, иммунной системы и общую динамику восстановления, поэтому питание должно быть адаптировано с учётом нейропатологии, метаболических потребностей и риска нутритивной недостаточности.

Для уточнения характера и степени поражения ЦНС целесообразно проведение динамического нейросонографического мониторинга. Наиболее значимые признаки прогрессирующей патологии — увеличение субарахноидального пространства, межполушарной щели и ликворных резервуаров в первые месяцы жизни.

Системная профилактика церебральной ишемии у новорождённых должна включать снижение уровня гинекологической и экстрагенитальной патологии у беременных, профилактику гестозов и инфекционных осложнений, а также формирование осознанного отношения к отказу от вредных привычек в период беременности.