Роль региональных властей в обеспечении энергетической безопасности субъектов РФ

Автор: Лапшина К.М.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Экономическая политика и управление экономическим развитием

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение: энергетическая эффективность и энергетическая безопасность регионов России является одним из основных показателей состояния национальной экономики, позволяющих установить степень защищенности населения и бизнеса от внутренних и внешних угроз, отражающих состояние устойчивости субъектов РФ в социально-экономической сфере и все в большей степени определяющих качество жизни населения. Это также важно в контексте формирования устойчивого развития территорий и социальных сообществ. Различные программы энергоэффективности являются центральным компонентом энергетической политики многих стран как на федеральном, так и региональном и местном уровнях. Цель: основываясь на результатах анализа современных научных подходов в области устойчивого развития, энергоэффективности и повышения качества жизни людей, провести сравнительный анализ и определить динамику энергообеспеченности и энергоэффективности субъектов РФ, а также роль региональных властей в обеспечении энергоэффективности региональной экономики. Методы: сравнительный анализ рейтинговых оценок энергообеспеченности и энергоэффективности российских регионов за 2011-2016 годы. Результаты: полученные результаты сравнительного анализа представляют собой эффективный инструмент управления, который позволяет определить, какие регионы отвечают требованиям текущей государственной политики в части повышения энергоэффективности и насколько успешна власть в достижении поставленных целей. Выводы. Результаты исследования имеют практическое значение для выявления слабых и сильных сторон деятельности региональных и муниципальных властей в направлении обеспечения мероприятий по повышению энергоэффективности региональной экономики и жилищно-бытовой сферы.

Энергообеспеченность российских регионов, энергетическая безопасность регионов, качество жизни населения, рейтинг энергоэффективности регионов, интегральный индекс, социально-экономическое развитие региона

Короткий адрес: https://sciup.org/147204262

IDR: 147204262 | УДК: 352:338.4:620.9 | DOI: 10.17072/2218-9173-2017-4-607-628

Текст научной статьи Роль региональных властей в обеспечении энергетической безопасности субъектов РФ

Повышение эффективности использования энергии является важной задачей в глобальном энергетическом балансе и направлением национальной политики в области энергетики за последние 30 лет (Van Buskirk et al., 2014). Результаты исследований показали, что «без повышения энергоэффективности страны ОЭСР использовали бы примерно на 49 % больше энергии, чем было фактически потреблено с 1998 года» (Geller et al., 2006). Различные программы энергоэффективности стали центральным компонентом энергетической политики многих стран как на федеральном, так и региональном и местном уровнях (Aghion et al., 2009). Сдерживающими факторами на пути реализации этих программ являются отсутствие данных для определения исходных условий при разработке и реализации конкретных мероприятий в рамках таких программ, слабая оценка экономического потенциала мероприятий по росту энергосбережения и энергоэффективности, а также низкое качество мониторинга результатов их реализации для оценки эффективности программ и их возможной корректировке. Особые затруднения это вызывает в странах и регионах с большой территорией и сложной системой энергообеспечения. Безусловно, это относится и к России.

Электроэнергетика России является крупнейшей инфраструктурной отраслью, обеспечивающей население и предприятия страны теплом и электроэнергией с необходимым уровнем надежности. Развитие электроэнергетики в России зависит от нескольких факторов: природно-климатические условия, масштабы территории страны, социально-экономические особенности, политика федеральных, региональных и местных властей в отношении вопросов энергообеспеченности своих территорий и степени надежности энергоснабжения.

Единая энергетическая система России включает 70 региональных энергосистем, которые, объединившись, образуют 7 энергетических систем: Сибири, Урала, Востока, Центра, Средней Волги, Юга и Северо-Запада. Перечисленные энергосистемы соединены межсистемными высоковольтными линиями электропередачи напряжением 220–500 кВт и выше и работают в синхронном режиме.

В единую энергетическую систему (ЕЭС) России входит около 700 электростанций мощностью свыше 5 МВт. На 1 января 2017 года общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 236 343,63 МВт.

Все станции ежегодно вырабатывают около триллиона кВт*ч электроэнергии, в сетевом хозяйстве ЕЭС России функционирует более 10 700 линий электропередачи класса напряжения 110–1150 кВ. Электроэнергетическая отрасль решает стратегические и оперативные экономические и социальные задачи, поэтому является одной из самых приоритетных в системе отраслей народного хозяйства. Благодаря энергетике создаются комфортные условия жизнедеятельности человека, как в быту, так и на производстве.

Сегодня электроэнергетика России претерпевает изменения: меняется система государственного регулирования отрасли, создаются новые компании, рынок электроэнергии приобретает конкурентные черты, осуществляется разделение функций, характерных для естественных монополий (оперативно-диспетчерское управление, передача электроэнергии), и функций, присущих конкурентным отраслям (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис)1.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение современных отечественных и зарубежных научных работ, посвященных вопросам устойчивого развития общества, качества жизни людей через призму потребления различных видов энергии и экономии основных источников энергии, показало следующее. Ключевые исследования фокусируются на реализации новой селективно-ограниченной энергосберегающей политики (Fang et al., 2012, 2014), оптимизации будущих энергетических ресурсов (Ramsden, 2013), анализе различных стратегий энергосбережения в индивидуальном поведении (Heiskanen et al., 2010). Ученые изучают использование электроэнергии в промышленном секторе разных стран (Abdelaziz, et al., 2011; Hamit-Haggar, 2012; Fourcroy et al., 2012), жилом секторе (McNeil and Bojda, 2012) и домашних хозяйствах (Brandon and Lewis, 1999; Abrahamse and Steg, 2009; Thøgersen, 2017). Исследуются также энергетические системы тех стран, где электросети характеризуются особой протяженностью, что создает значительные потери электроэнергии (Шойимова, 2015).

Часть современных исследователей считают, что можно обеспечить более высокое качество жизни за счет создания сообществ с низким уровнем выбросов углерода, т. е. сообществ, которые используют не углеводородные (нефтяные, газовые), а альтернативные источники энергии (Безруких, 2005; Feliciano and Prosperi, 2011; Foxon, 2011). В рамках этого направления анализируются возможности развития альтернативных источников энергии – солнца, геотермальных вод, ветра и т.д. (Kilkis, 2002; Mingaleva and Shpak, 2015). Изучается возможность изменения мотивации людей в направлении принятия ими низкоуглеродного образа жизни (Howell, 2013). Также проводится исследование социальных норм и стандартов энергоэффективности в поведении людей (Abrahamse et al., 2005; Biggart and Lutzenhizer, 2007; Gerke et al., 2017).

В современной зарубежной литературе широко представлены международные базы данных об эффективных инструментах обеспечения энергоэффективности (Allcott, 2011). Большой блок исследований посвящен проблеме загрязнения окружающей среды от объектов электроэнергетики и теплоэнергетики. Однако мало внимания уделяется вопросам фактического воздействия энергосбережения на окружающую среду.

Основываясь на результатах современных научных подходов в области устойчивого развития, энергоэффективности и повышения качества жизни людей, была поставлена цель проведения сравнительного анализа и определения динамики энергообеспеченности и энергоэффективности в субъектах РФ, а также изучения роли региональных властей в обеспечении энергоэффективности региональной экономики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

Благодаря высокоразвитой и разветвленной энергосистеме, основа которой была заложена еще в советский период, подача электроэнергии бесперебойно осуществляется практически в любой уголок России. Однако территориальная структура российской электроэнергетики в той ее части, которая связана непосредственно с генерацией, очень неоднородна по разным при- чинам: историческим, географическим, геологическим и проч. В результате более 50 российских регионов производят на своей территории электроэнергии меньше, чем ее потребляют. В табл. 1 приведена иерархия российских регионов по соотношению производства и потребления электроэнергии в 2016 году. С целью оценки динамики самообеспеченности регионов электроэнергией здесь также указаны аналогичные данные за 2011 год. Сравнение значений 2016 и 2011 годов позволило оценить энергодефицит российских регионов за 5 лет.

Как видно из табл. 1, в 8 российских регионах существует острый дефицит электроэнергии (они обеспечивают себя электроэнергией менее чем на 10 %): Республики Северная Осетия, Калмыкия, Тыва, Белгородская, Калужская, Брянская области, Чеченская Республика, Республика Ингушетия. Причем по сравнению с 2011 годом количество таких регионов увеличилось на 1 (Республика Северная Осетия, которая еще в 2011 году самостоятельно обеспечивала свои потребности на 16 %).

Что касается небольшого числа энергопроизводящих субъектов РФ (их количество не изменилось за анализируемый период), то стоит согласиться с мнением Ж. А. Мингалевой и И. И. Платынюка, считающих, что для них необходимо «формирование мощного внешне ориентированного энергетического сектора региона на основе роста энергопотребления соседних регионов» (Мингалева и Платынюк, 2012, с. 55).

Это особенно важно, поскольку в результате возросшего дефицита электроэнергии жители многих регионов в последние годы стали испытывать перебои с электроэнергией и теплоэнергией в жилом секторе и в организациях социальной сферы (больницах, школах, детских садах). Это снижает качество жизни населения в целом. Таким образом, в большинстве российских регионов остро встает вопрос о поиске путей к снижению энергодефицита регионов, повышению энергоэффективности всех секторов экономики и общества.

В рамках решения этой задачи в 2010 году была принята государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», в настоящее время входящая как подпрограмма в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики»2, утвержденную постановлением Правительства РФ в 2014 году (далее – Программа).

В рамках этой программы к 2020 году предусмотрено в частности: снижение энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 9,41 % по сравнению с 2007 годом, сокращение потерь электроэнергии при передаче до 8,8 %; повышение доли профильных отраслевых государственных программ Российской Федерации и субъектов РФ, а также соответствующих программ компаний с государственным участием – крупнейших потребителей энергетических ресурсов, содержащих показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, до 45 %.

В рамках обеспечения мониторинга реализации мероприятий программы и оценки вклада региональных и местных органов государственной власти

Таблица 1 / Table 1

Рейтинг российских регионов по показателю энергообеспеченности в 2011 и 2016 годах / Ratings of Russian regions in terms of energy supply in 2011 and 2016

|

Регион |

2016 |

2011 |

||

|

Производство / потребление, % |

Место в рейтинге |

Производство / потребление, % |

Место в рейтинге |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Тверская область |

441,9 |

1 |

441 |

1 |

|

Костромская область |

420,2 |

2 |

399,7 |

2 |

|

Смоленская область |

396,3 |

3 |

386,9 |

3 |

|

Саратовская область |

330,9 |

4 |

322,6 |

5 |

|

Курская область |

329,3 |

5 |

370,3 |

4 |

|

Ставропольский край |

197,7 |

6 |

196,8 |

7 |

|

Ростовская область |

194,8 |

7 |

171,8 |

9 |

|

Амурская область |

185,2 |

8 |

158,3 |

10 |

|

Республика Хакасия |

175,6 |

9 |

127,5 |

15 |

|

Южно-Якутский энергорайон |

171,4 |

10 |

197,4 |

6 |

|

Калининградская область |

150,4 |

11 |

154,7 |

11 |

|

Воронежская область |

149,3 |

12 |

99,4 |

23 |

|

Мурманская область |

138,8 |

13 |

134,3 |

13 |

|

Санкт-Петербург и Ленинградская область |

134,9 |

14 |

135,9 |

12 |

|

Красноярский край |

129,4 |

15 |

111,2 |

20 |

|

Свердловская область |

121,2 |

16 |

112,7 |

19 |

|

Пермский край |

117,1 |

17 |

132 |

14 |

|

Тюменская область |

110,9 |

18 |

114,8 |

16 |

|

Волгоградская область |

109,8 |

19 |

82,5 |

34 |

|

Республика Коми |

107,1 |

20 |

113,7 |

18 |

|

Республика Бурятия |

104,4 |

21 |

89,3 |

32 |

|

Рязанская область |

104,2 |

22 |

180,7 |

8 |

|

Хабаровский край |

97,3 |

23 |

77,8 |

37 |

|

Астраханская область |

96,9 |

24 |

63 |

42 |

|

Республика Дагестан |

96,3 |

25 |

79,4 |

36 |

|

Иркутская область |

92,7 |

26 |

114 |

17 |

|

Самарская область |

92,6 |

27 |

90,3 |

28 |

|

Забайкальский край |

89,5 |

28 |

89,4 |

30 |

|

Новосибирская область |

88,8 |

29 |

89,4 |

31 |

|

Архангельская область и Ненецкий АО |

87,6 |

30 |

98,9 |

24 |

|

Чувашская республика |

87,4 |

31 |

93,9 |

26 |

|

Республика Башкортостан |

85,6 |

32 |

102,4 |

22 |

|

Вологодская область |

84,8 |

33 |

57,2 |

45 |

|

Челябинская область |

81 |

34 |

68,6 |

39 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Оренбургская область |

77,9 |

35 |

110,5 |

21 |

|

Кемеровская область |

77,5 |

36 |

72,3 |

38 |

|

Республика Татарстан |

76,5 |

37 |

95,6 |

25 |

|

Приморский край |

75,9 |

38 |

81,6 |

35 |

|

Алтайский край и Республика Алтай |

71,3 |

39 |

61,5 |

43 |

|

Москва и Московская область |

70,6 |

40 |

83,5 |

33 |

|

Курганская область |

69,8 |

41 |

45,1 |

52 |

|

Омская область |

63,3 |

42 |

64,9 |

40 |

|

Кировская область |

61,8 |

43 |

56,8 |

46 |

|

Республика Карелия |

61,3 |

44 |

44,7 |

53 |

|

Тульская область |

60,3 |

45 |

64,8 |

41 |

|

Ивановская область |

58,7 |

46 |

57,7 |

44 |

|

Нижегородская область |

49,5 |

47 |

43,1 |

55 |

|

Краснодарский край и Республика Адыгея |

44,1 |

48 |

27 |

61 |

|

Республика Мордовия |

42,9 |

49 |

50,6 |

49 |

|

Ярославская область |

42,4 |

50 |

50,5 |

50 |

|

Орловская область |

42,2 |

51 |

47,8 |

51 |

|

Ульяновская область |

42,2 |

52 |

54,5 |

48 |

|

Липецкая область |

41,9 |

53 |

43,2 |

54 |

|

Томская область |

40,6 |

54 |

55,5 |

47 |

|

Удмуртская республика |

37,6 |

55 |

30,9 |

59 |

|

Республика Марий-Эл |

35,2 |

56 |

34,7 |

57 |

|

Новгородская область |

31,2 |

57 |

15,8 |

64 |

|

Республика Кабардино-Балкария |

30,4 |

58 |

27,3 |

60 |

|

Тамбовская область |

28,2 |

59 |

36,6 |

56 |

|

Владимирская область |

26,6 |

60 |

25,9 |

62 |

|

Пензенская область |

24,2 |

61 |

34,3 |

58 |

|

Псковская область |

15,7 |

62 |

92,8 |

27 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

12,9 |

63 |

90,1 |

29 |

|

Республика Северная Осетия |

8,8 |

64 |

16 |

63 |

|

Республика Калмыкия |

5,3 |

65 |

0,4 |

69 |

|

Республика Тыва |

4,9 |

66 |

9,3 |

65 |

|

Белгородская область |

3,9 |

67 |

7,2 |

66 |

|

Калужская область |

3,8 |

68 |

4,2 |

67 |

|

Брянская область |

0,6 |

69 |

2,9 |

68 |

|

Чеченская Республика |

0,2 |

70 |

0 |

70 |

|

Республика Ингушетия |

0 |

71 |

0 |

71 |

Источник: составлено автором на основе данных Росстата.

в этот процесс в российских регионах Минэнерго России уже в течение 2 лет проводит расчет рейтинга субъектов РФ по энергетической эффективности3. Этот рейтинг позволяет провести сравнительный анализ и оценку энергоэффективности регионов и на основе полученных данных формировать государственную политику, направленную на улучшение их показателей энергообеспечения и энергоэффективности.

Источниками информации для расчета рейтинга являются: данные Росстата; данные энергодеклараций, включающих сведения об энергоэффективности зданий, которые бюджетные учреждения предоставляют в государственную информационную систему «Энергоэффективность», результаты рейтингов, подготовленных агентствами «РИА новости», «Эксперт»; аналитические обзоры Минэнерго России.

Методология расчета рейтинга включает расчет интегрального показателя энергоэффективности субъектов РФ на основе 9 частных показате-лей4: 1) снижение энергоемкости ВРП региона; 2) энергоэффективность зданий бюджетного сектора; 3) энергоэффективность в наружном освещении; 4) энергоэффективность освещения бюджетного сектора; 5) энергоэффективность теплоснабжения бюджетного сектора; 6) включение показателей энергоэффективности в государственные программы; 7) энергоэффективность при строительстве и капитальном ремонте; 8) популяризация энергосберегающего образа жизни; 9) развитие механизма энергетических деклараций.

Показатели, принятые за основные для расчета рейтинга, показывают направления взаимодействия Минэнерго России с субъектами РФ в рамках реализации программы повышения энергоэффективности на протяжении последних лет, включая работу с бюджетными организациями и органами управления, а также решение вопросов модернизации хозяйства городов и поселений, в первую очередь за счет улучшения их освещения и теплоснабжения.

Важной методической особенностью составления и расчета рейтинга является группировка российских регионов по уровню их бюджетной обеспеченности. Обусловлено это тем, что реализация многих мероприятий в рамках программы повышения энергоэффективности, учитываемых в рейтинге (например, степень оснащенности городов и поселений индивидуальными тепловыми пунктами; возможности замены светильников на светодиодные, внедрение энергосберегающих технологий в строительство и др.), зависят от наличия средств в региональном и местных бюджетах. Поэтому были выделены: 1) регионы–доноры (первая группа бюджетной обеспеченности); 2) регионы со средней бюджетной обеспеченностью (вторая группа); 3) регионы– реципиенты – дотационные регионы с большим дефицитом регионального и муниципальных бюджетов (третья группа бюджетной обеспеченности). Такой подход дал возможность сопоставить регионы с разным уровнем финансовой обеспеченности.

Сопоставление результатов двух первых рейтингов за 2015 и 2016 годы позволил сделать вывод о неравном вкладе органов государственной власти субъектов РФ в обеспечение роста энергоэффективности их территорий.

Во-первых, прослеживаются различия в усилиях региональных властей в обеспечении конкретных показателей энергоэффективности, причем и высокие, и низкие показатели демонстрируют регионы из всех трех групп. В табл. 2 представлен объединенный рейтинг энергоэффективности по всем трем группам за 2015 год (первый рейтинг), где регионы проранжированы по значениям интегрального показателя энергоэффективности.

Как видно из табл. 2, в 2015 году в первой десятке регионов по показателю энергоэффективности оказались 5 регионов из первой группы бюджетной обеспеченности и 5 регионов из второй группы бюджетной обеспеченности, а в первые 20 регионов рейтинга, помимо регионов первой и второй групп бюджетной обеспеченности, вошли также 4 региона из третьей группы бюджетной обеспеченности (Алтайский край и Республика Алтай – 12 место в рейтинге; Тамбовская область – 15-е место; Республика Бурятия – 17-е место и Пензенская область – 17-е место). Это свидетельствует о значительных усилиях региональных и местных властей, направленных на улучшение энергообеспеченности всех объектов на их территории. Это тем более важно, что данные регионы являются весьма энергодефицитными: Пензенская область обеспечивает себя электроэнергией всего на 24,2 %; Тамбовская область – на 28,2 %; Алтайский край и Республика Алтай – 71,3 %; и только Республика Бурятия является энергообеспеченным регионом (104,4 %).

С другой стороны, отдельные регионы из первой группы бюджетной обеспеченности оказались в конце рейтинга. Так, Свердловская область заняла только 66-е место (из 73), Самарская область – 54-е место. При этом Свердловская область является энергоизбыточным регионом (самообеспечение – 121,2 %). Самарская область обеспечивает себя энергией на 92,6 %. Это свидетельствует о слабом внимании региональных властей к программам повышения энергоэффективности, несмотря на наличие в этих субъектах РФ достаточного объема электроэнергии. В 2015 году не были установлены требования к энергоэффективности при капитальном ремонте, большинство административных действий осуществлялись только частично, показатели энергоэффективности не были включены в отраслевые государственные программы, мало было сдано энергетических деклараций.

В другой важной для анализа группе – группе со средней бюджетной обеспеченностью, которая является и самой многочисленной (43 субъекта РФ), наиболее низкие показатели были получены по Астраханской и Магаданской областям, Республике Ингушетия. Эти регионы также мало уделяли внимания административным мерам, а показатели сдачи энергетических деклараций в 2015 году были на очень низком уровне. Таким образом, одним из важных результатов первого рейтинга стало публичное обобщение показателей эффективности административных действий руководства регионов по обеспечению мер энергоэффективности.

Таблица 2 / Table 2

Рейтинг российских регионов по показателю энергоэффективности в 2015 году / Ratings of Russian regions in terms of energy efficiency in 2015

|

Ранг в рейтинге |

Регион |

Значение показателя энергоэффективности |

Группа бюджетной обеспеченности |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1 |

Ханты-Мансийский автономный округ |

59 |

I |

|

2 |

Республика Татарстан |

58,9 |

I |

|

3 |

Санкт-Петербург и Ленинградская область |

58,5 |

I |

|

4 |

Москва и Московская область |

56,7 |

I |

|

5 |

Мурманская область |

54,4 |

II |

|

6 |

Белгородская область |

53,9 |

II |

|

7 |

Кемеровская область |

52,5 |

II |

|

8 |

Тюменская область |

51,6 |

I |

|

9 |

Амурская область |

49,5 |

II |

|

10 |

Липецкая область |

47,7 |

II |

|

11 |

Архангельская область и Ненецкий АО |

47,4 |

II |

|

12 |

Алтайский край и Республика Алтай |

47,2 |

III |

|

13 |

Оренбургская область |

46,5 |

II |

|

14 |

Томская область |

45,9 |

II |

|

15 |

Тамбовская область |

45,1 |

III |

|

16 |

Хабаровский край |

44,6 |

II |

|

17 |

Республика Бурятия |

44,6 |

III |

|

18 |

Челябинская область |

44,1 |

II |

|

19 |

Пензенская область |

44 |

III |

|

20 |

Омская область |

43,9 |

II |

|

21 |

Республика Калмыкия |

43,1 |

III |

|

22 |

Республика Башкортостан |

42,9 |

II |

|

23 |

Республика Марий-Эл |

42,6 |

III |

|

24 |

Калужская область |

42,5 |

I |

|

25 |

Кировская область |

42,4 |

III |

|

26 |

Чувашская республика |

42 |

III |

|

27 |

Республика Хакасия |

41,4 |

II |

|

28 |

Удмуртская республика |

41 |

II |

|

29 |

Республика Кабардино-Балкария |

40,9 |

III |

|

30 |

Курганская область |

40,9 |

III |

|

31 |

Рязанская область |

40,3 |

II |

|

32 |

Ярославская область |

40 |

I |

|

33 |

Иркутская область |

39,8 |

II |

|

34 |

Республика Коми |

39,7 |

II |

|

35 |

Нижегородская область |

39,6 |

II |

|

36 |

Псковская область |

39 |

III |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

37 |

Ульяновская область |

38,5 |

II |

|

38 |

Владимирская область |

38,3 |

II |

|

39 |

Вологодская область |

38,2 |

II |

|

40 |

Новосибирская область |

38,1 |

II |

|

41 |

Новгородская область |

38 |

II |

|

42 |

Тульская область |

37,8 |

II |

|

43 |

Ивановская область |

37,4 |

III |

|

44 |

Воронежская область |

36,8 |

II |

|

45 |

Южно-Якутский энергорайон |

35 |

III |

|

46 |

Забайкальский край |

34 |

III |

|

47 |

Орловская область |

33,7 |

III |

|

48 |

Ставропольский край |

32,4 |

III |

|

49 |

Саратовская область |

32,1 |

II |

|

50 |

Смоленская область |

31,9 |

II |

|

51 |

Волгоградская область |

31,8 |

II |

|

52 |

Калининградская область |

31,8 |

II |

|

53 |

Республика Карелия |

31,7 |

III |

|

54 |

Самарская область |

30,7 |

I |

|

55 |

Курская область |

29,1 |

II |

|

56 |

Приморский край |

28,5 |

II |

|

57 |

Тверская область |

27,7 |

II |

|

58 |

Краснодарский край и Республика Адыгея |

27,5 |

II |

|

59 |

Пермский край |

27 |

II |

|

60 |

Брянская область |

26,9 |

III |

|

61 |

Чеченская республика |

25,5 |

III |

|

62 |

Республика Тыва |

25,5 |

III |

|

63 |

Ростовская область |

24,1 |

II |

|

64 |

Красноярский край |

23,3 |

II |

|

65 |

Костромская область |

22,2 |

III |

|

66 |

Свердловская область |

21,6 |

I |

|

67 |

Республика Мордовия |

21,3 |

II |

|

68 |

Еврейская АО |

19,4 |

II |

|

69 |

Республика Северная Осетия |

19,2 |

III |

|

70 |

Астраханская область |

19,2 |

II |

|

71 |

Карачаево-Черкесская Республика |

18,8 |

III |

|

72 |

Республика Ингушетия |

17,2 |

II |

|

73 |

Республика Дагестан |

12,7 |

III |

Источник: составлено автором на основе рейтинга энергоэффективности регионов, проводимого Минэнерго России 5 .

Республика Мордовия Ставропольский край

Пермский край

Краснодарский край и Республика Адыгея Свердловская область

Удмуртская республика

Ростовская область

Волгоградская область

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Самарская область

Костромская область

Республика Ингушетия

Ивановская область

Южно-Якутский энергорайон Воронежская область Астраханская область

Новосибирская область

Липецкая область

Новгородская область Орловская область

Чувашская республика

Москва и Московская область

Ульяновская область

Курская область

Республика Марий-Эл

Иркутская область

Карачаево-Черкесская Республика

Калужская область

Республика Калмыкия

Республика Хакасия

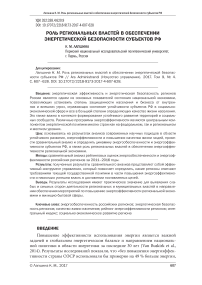

Рис. 1. Динамика интегрального показателя энергоэффективности российских регионов (2016 год к 2015) – положительная тенденция / Fig. 1. Integral indicator dynamics of Russian regions energy efficiency of (2016 by 2015), a positive trend

Второй вывод был сделан на основе сравнения двух рейтингов (за 2015 и 2016 годы). Результаты оказались следующими: часть регионов улучшили свои показатели энергоэффектвности, а другая часть, наоборот, ухудшили.

Результаты анализа приведены на рис. 1 и 2.

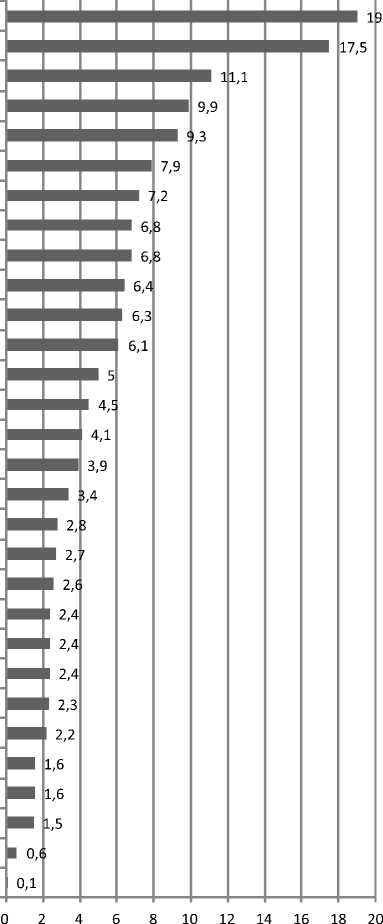

Красноярский край Пензенская область Вологодская область Челябинская область Омская область Владимирская область Республика Башкортостан Республика Татарстан Республика Коми Томская область Саратовская область Забайкальский край Мурманская область Нижегородская область Ярославская область Калининградская область Кировская область Тамбовская область Республика Северная Осетия Брянская область Тюменская область Белгородская область Рязанская область Тверская область

Алтайский край и Республика Алтай Республика Карелия Приморский край Псковская область Тульская область Республика Бурятия Смоленская область Кемеровская область Республика Дагестан Республика Тыва Чеченская республика Хабаровский край

Республика Кабардино-Балкария Архангельская область и Ненецкий АО Курганская область Оренбургская область Амурская область

Рис. 2. Динамика интегрального показателя энергоэффективности российских регионов (2016 год к 2015) – отрицательная тенденция / Fig. 2. Dynamics of the integral indicator of Russian regions energy efficiency (2016 to 2015), a negative trend

Источник: составлено автором на основе рейтинга энергоэффективности регионов, проводимого Минэнерго России, а также рейтинга регионов по уровню энергоемкости, проводимого агентством «РИА новости»6.

На рисунках 1 и 2 приведены абсолютные величины роста / уменьшения значений интегрального показателя (например, в 2015 году значение итогового показателя энергоэффективности Республики Мордовия было 21,3, а в 2016 году стало 40,3; значение итогового показателя энергоэффективности Амурской области в 2015 году было 49,5, а в 2016 году опустилось до 32,1. Разница в +19 п.п. и -17,4 п.п. отражена в соответствующих строках на рисунках).

Не рассматривая результаты всех регионов, отметим, что региональные власти Свердловской и Самарской областей провели работу над ошибками и по итогам 2016 года добились положительной динамики показателей энергоэффективности. Тем не менее соотношение числа регионов, улучшивших и ухудшивших свои показатели, в пользу последних: в первой группе оказалось 30 регионов (см. рис. 1), а во второй – 43 региона (см. рис. 2).

В силу вышеизложенного большой интерес представляют выявление и изучение основных препятствий к обеспечению роста региональной энергоэффективности. Не анализируя весь спектр факторов, влияющих на развитие электроэнергетической отрасли в России и ее отдельных регионах, остановимся на нескольких моментах, связанных с историей развития отрасли и ее настоящим.

В силу того, что электроэнергетика России сформировалась в качестве государственной отрасли естественной монополии, важнейшими факторами, отрицательно влияющими на ее деятельность, являются административные факторы (Бадовская, 2009). Именно они способствуют возникновению рисков недополучения прибыли в результате влияния административных ограничений.

Группа административных факторов включает:

-

• систему ограничений и институциональных барьеров со стороны государства;

-

• систему установления тарифов;

-

• наличие различного рода административных ресурсов.

Обратимся к анализу системы ограничений и институциональных барьеров со стороны государства. Данная система подразумевает как законодательно установленные правила и нормы поведения субъектов энергетического рынка, так и систему контроля государства над ценами и уровнем доходности энергопроизводящих компаний, меры по усилению контроля за уплатой налогов с их стороны, качеством продукции, оборотом производимых товаров и оказываемых услуг. Формы государственного регулирования административного характера включают также аккредитации и аттестации хозяйствующих субъектов, проверки и экспертизы, предоставление разрешений.

К сожалению, в данной отрасли не всегда обеспечивается прозрачность финансово-хозяйственной деятельности субъектов естественных монополий, а это оказывает негативное влияние на развитие конкуренции и на качество государственного регулирования деятельности данных субъектов.

Второй фактор из этой группы – система установления тарифов. Одной из наиболее актуальных проблем является отсутствие полной прозрачности расчетов данных тарифов и, в частности, точности сумм, оплачиваемых потребителями. Особенности осуществления контроля за регулируемыми государством тарифами в электроэнергетике, отражены в Федеральном законе от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в Федеральном законе от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Тарифы на электрическую энергию, поставляемую потребителям, представляют собой сумму стоимости единицы электрической энергии и стоимости услуг по передаче электроэнергии. Согласно правилам недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, все потребители, расположенные на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и принадлежащие к одной группе, независимо от ведомственной принадлежности сетей, должны оплачивать услуги по передаче электрической энергии по одинаковым тарифам7.

В России сложилась система федеральных и региональных институтов, влияющих на формирование тарифа для конечного потребителя. В качестве главного федерального института выступает Федеральная служба по тарифам (ФСТ), которая утверждает тарифы электростанций, являющихся поставщиками электроэнергии на оптовый рынок, тарифы покупки электроэнергии с оптового рынка, тарифы для инфраструктурных организаций. Методики расчетов тарифов для различных категорий потребителей разрабатываются и определяются также ФСТ.

На региональном уровне тарифы на электроэнергию устанавливаются органами исполнительной власти в сфере регулирования тарифов (региональные энергетические комиссии, департаменты цен и тарифов, управление по тарифам и ценам и проч.). После расчета и окончательного установления тарифа местный орган исполнительной власти должен принять соответствующее постановление и опубликовать его на своем сайте, а также в средствах массовой информации8.

Система установления тарифов является непростой, и изменения в ней могут создавать трудности расчета суммы, которую следует платить за потребляемую электроэнергию или являться возможностью давать неверные показания о количестве потребляемой энергии и меньше за нее платить. Все это отрицательно сказывается как на экономической безопасности энергопредприятий, так и на энергетической безопасности региона в целом.

Что касается третьего фактора этой группы, то усиление влияния и увеличение разнообразия административных ресурсов традиционно негативно сказываются на состоянии хозяйственной эффективности и на уровне экономической безопасности предприятий, особенно, если появляется возможность злоупотребления административным / служебным положением для извлечения выгоды и использования административных / служебных возможностей для оказания давления на партнеров и конкурентов. Росту административных рисков способствуют изменение нормативных и регулирующих документов и законодательства, смена контролирующих органов или сотрудников администрации, изменение статуса их полномочий и т.д.

Наиболее актуальным на сегодняшний день и важным для анализа является противоречивое «сосуществование» на рынке электроэнергетики консервативных черт и либеральных тенденций. Это означает, что государство, прежде всего, стремится обеспечить внутреннюю энергетическую безопасность, сохранив свое влияние и традиционные способы управления отраслью. Для такого типа политики характерно то, что собственность находится под контролем государства. В этом случае велико государственное участие в управлении отдельными субъектами бизнеса, сохраняются серьезные барьеры вступления в отрасль, крупные монополии доминируют в сфере добычи и транспортировки энергоресурсов.

Либерализация внутреннего российского рынка электроэнергии и проведенная реформа РАО ЕЭС вступают в противоречие с вышеперечисленными действиями, направленными на усиление государственного влияния в электроэнергетической отрасли (Бойко и Губанов, 2011). Такое противоречие способствует ослабеванию институциональной составляющей энергетической безопасности регионов и населения, приводит к снижению степени их социально-экономической защищенности и качества жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование показало неоднозначную роль региональных и местных властей в достижении энергетической обеспеченности различных субъектов РФ. В рамках решения задачи повышения энергоэффективности органы публич- ной власти должны стремиться и всемерно содействовать сбалансированности производства и потребления электроэнергии всеми субъектами региональной экономики, способствовать наращиванию на своих территориях энергетических мощностей с целью повышения уровня самообеспеченности и снижения зависимости от поставок электроэнергии из других регионов, способствовать максимальной экономии и рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, увеличивать пропускную способность электрических сетей и проч.

Кроме того, руководство многих регионов должно повысить внимание к программам энергоэффективности, в частности должно разработать и включить в отраслевые государственные региональные и муниципальные программы показатели энергоэффективности, разработать и внедрить в программы капитального ремонта жилищного фонда требования к энергоэффективности, должно последовательно и в возрастающих масштабах реализовывать мероприятия по энергосбережению.

Для решения вопросов безопасного и устойчивого энергетического обеспечения всех областей жизни и деятельности на своих территориях региональным и местным властям следует способствовать обеспечению предприятий энергетической отрасли современными инновационными технологиями, разрабатывать законодательство в инновационной сфере, поощряющее широкое внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, формировать конкурентную среду в отрасли. Только так можно обеспечить высокое качество жизни людей и устойчивое социально-экономическое развитие территорий, что становится важной задачей для правительств большего числа стран и регионов.

Исследование выполнено на основе задания на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (тема № 26.6884.2017/8.9 «Устойчивое развитие урбанизированных территорий и улучшение среды обитания человека»).

Список литературы Роль региональных властей в обеспечении энергетической безопасности субъектов РФ

- Бадовская Н. Реформа электроэнергетики в России//Мировое и национальное хозяйство. 2009. № 2 (9). С. 13-22.

- Безруких П. П. Возобновляемая энергетика: вчера, сегодня, завтра//Электрические станции. 2005. № 2. С. 35-47.

- Бойко Т. М., Губанов А. Н. Реформа электроэнергетики//История новой России. Очерки, интервью: в 3 т. Т. 2/Под общ. ред. П. С. Филиппова. СПб.: Норма, 2011. C. 508-581.

- Мингалева Ж. А., Платынюк И. И. Структурная модернизация экономики и инновационное развитие//Креативная экономика. 2012. 12 (72). С. 52-56.

- Шойимова С. П. Потери электроэнергии и способы борьбы с ними//Молодой ученый. 2015. № 23. С. 278-280.

- Abdelaziz E. A., Saidur R., Mekhilef S. A review on energy saving strategies in industrial sector//Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2011. Vol. 15, № 1. P. 150-168. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.09.003.

- Abrahamse W., Steg L., Vlek C., Rothengatter T., Rothengatter J. A. A review of intervention studies aimed at household energy conservation//Journal of Environmental Psychology. 2005. Vol. 25, № 3. P. 273-291 DOI: 10.1016/j.jenvp.2005.08.002

- Abrahamse W., Steg L. How do socio-demographic and psychological factors relate to households’ direct and indirect energy use and savings?//Journal of Economic Psychology. 2009. Vol. 30, № 5. P. 711-720 DOI: 10.1016/j.joep.2009.05.006

- Aghion P., David P. A., Foray D. Science, technology and innovation for economic growth: Linking policy research and practice in «STIG Systems»//Research Policy. 2009. Vol. 38, № 4. P. 681-693. DOI: https://doi.org/10.1016/j.respol.2009.01.016.

- Allcott H. Social norms and energy conservation//Journal of Public Economics. 2011. Vol. 95, № 9-10. P. 1082-1095. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2011.03.003.

- Biggart N. W., Lutzenhiser L. Economic sociology and the social problem of energy inefficiency//American Behavioral Scientist. 2007. Vol. 50, № 8. P. 1070-1087 DOI: 10.1177/0002764207299355

- Brandon G., Lewis A. Reducing household energy consumption: A qualitative and quantitative field study//Journal of Environmental Psychology. 1999. Vol. 19, № 1. P. 75-85 DOI: 10.1006/jevp.1998.0105

- Fang G., Tian L., Fu M., Sun M. Government control or low carbon lifestyle? -Analysis and application of a novel selective-constrained energy-saving and emission-reduction dynamic evolution system//Energy Policy. 2014. Vol. 68. P. 498-507 DOI: 10.1016/j.enpol.2014.01.013

- Fang G., Tian L., Sun M., Fu M. Analysis and application of a novel three-dimensional Energy-saving and emission-reduction dynamic evolution system//Energy. 2012. Vol. 40, № 1. P. 291-299. DOI: https://doi.org/10.1016/j.Energy.2012.01.071.

- Feliciano M., Prosperi D. C. Planning for low carbon Cities: Reflection on the case of Broward County, Florida, USA//Cities. 2011. Vol. 28, № 6. P. 505-516. DOI: https://doi.org/10.1016/j.Cities.2011.04.004.

- Fourcroy C., Gallouj F., Decellas F. Energy consumption in service industries: Challenging the myth of non-materiality//Ecological Economics. 2012. Vol. 81. Pp. 155-164. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.07.003.

- Foxon T. J. A coevolutionary framework for analysing a transition to a sustainable low carbon economy//Ecological Economics. 2011. Vol. 70, № 12. P. 2258-2267. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.07.014.

- Geller H., Harrington P., Rosenfeld A. H., Tanishima S., Unander F. Polices for increasing energy efficiency: Thirty years of experience in OECD countries//Energy Policy. 2006. Vol. 34, № 5. P. 556-573 DOI: 10.1016/j.enpol.2005.11.010

- Gerke B. F., McNeil M. A., Tu T. The International Database of Efficient Appliances (IDEA): A new tool to support appliance energy-efficiency deployment//Applied Energy. 2017. Vol. 205. P. 453-464. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.07.093.

- Hamit-Haggar M. Greenhouse gas emissions, energy consumption and economic growth: A panel cointegration analysis from Canadian industrial sector perspective//Energy Economics. 2012. Vol. 34, № 1. P. 358-364 DOI: 10.1016/j.eneco.2011.06.005

- Heiskanen E., Johnson M., Robinson S., Vadovics E., Saastamoinen M. Low-carbon communities as a context for individual behavioural change//Energy Policy. 2010. Vol. 38, № 12. P. 7586-7595. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.07.002.

- Howell R. A. It's not (just) "the environment, stupid!" Values, motivations, and routes to engagement of people adopting lower-carbon lifestyles//Global Environmental Change. 2013. Vol. 23, № 1. P. 281-290 DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2012.10.015

- Kilkis I. B. Rational use and management of geothermal energy resources//International Journal of Global Energy Issues. 2002. Vol. 17, № 1-2. P. 35-59. DOI: https://doi.org/10.1504/IJGEI.2002.000930.

- McNeil M. A., Bojda N. Cost-effectiveness of high-efficiency appliances in the U.S. residential sector: A case study//Energy Policy. 2012. Vol. 45. P. 33-42. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.12.050.

- Mingaleva Zh., Shpak N. Possibilities of solar energy application in Russian cities//Thermal science. 2015. Vol. 19, № 2. P. 457-466 DOI: 10.2298/TSCI150330087M

- Ramsden J. J. Rational cost-benefit analysis for optimizing future energy resources//Black Sea energy resource development and hydrogen energy problems/Ed. by A. Veziroğlu, M. Tsitskishvili. Dordrecht: Springer, 2013. P. 55-65 DOI: 10.1007/978-94-007-6152-0_6

- Thøgersen J. Housing-related lifestyle and energy saving: A multi-level approach//Energy Policy. 2017. Vol. 102, № 1. P. 73-87. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.12.015.

- Van Buskirk R. D., Kantner C. L. S., Gerke B. F., Chu S. A retrospective investigation of energy efficiency standards: Policies may have accelerated long term declines in appliance costs//Environmental Research Letters. 2014. Vol. 9, № 11, art. 114010 DOI: 10.1088/1748-9326/9/11/114010