Роль России на мировом рынке

Автор: Прохорова Т.С.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 1 (31), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются мировой рынок, роль России на мировом рынке, транспортные связи России, а также транспортные пути, пролегающие на территории России и их влияние на мировую торговлю.

Мировая экономика, мировой рынок, Россия, торговые пути, ввп

Короткий адрес: https://sciup.org/140272323

IDR: 140272323

Текст научной статьи Роль России на мировом рынке

Россия - самая большая страна в мире, по занимаемой территории. Также она занимает шестое место в мире по численности населения. В России большой запас естественных (природных) ресурсов. Здесь большая площадь лесов и сельскохозяйственных угодий, крупные месторождения основных полезных ископаемых - газа, угля, железной руды, очень велики запасы нефти, цветных и драгоценных металлов, алмазов, сырья для производства минеральных удобрений и др. Россия располагает самой мощной горнодобывающей промышленностью в мире.

Природные ресурсы России, их экспортные поставки имеют большое значение для мировой экономики и особенно для стран СНГ, именно поэтому данная тема так актуальна в настоящее время.

Российский экспорт в ближнее и дальнее зарубежье более чем наполовину состоит из промышленных сырьевых товаров, включая нефтепродукты. Если к этому добавить экспорт сельскохозяйственного сырья, а также вывоз товаров, в стоимости которых очень велика доля сырья, - две трети.

Экономический потенциал России характеризуется ВВП и национальным богатством. По объему ВВП Россия занимает 12-е место в мире и 6-е место среди развитых стран. Объем ВВП на душу населения составляет $ 10130 в год и по данному показателю занимает 11-е место в мире.

С географической точки зрения через территорию России могут проходить достаточно экономически выгодные морские и сухопутные маршруты, связывающие Европу, Центральную и Юго-Восточную Азию. [2]

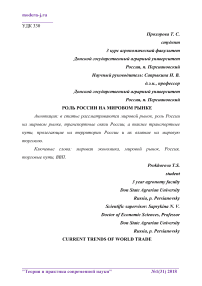

Именно поэтому в России в 2002 году началась модернизация стратегически важных транспортных артерий. Например, транссибирская магистраль была полностью электрифицирована, реконструировали семь ключевых Хинганских тоннелей, оптоволоконным высокоскоростным кабелем, а также появились тоннели-дублеры, необходимые для того, чтобы расширения своей пропускной способности. Вдоль данной магистрали было обновлено железнодорожное полотно, исправлены прошлые ошибки. В 2009 году завершилась реконструкция Амурского моста и Амурского тоннеля.

Создано множество новых перегонов, разъездов, отстойников и запасных путей. Резко возросло число составов способных одновременно находиться на пути следования, а также максимально допустимая скорость их передвижения.

В 2013 году была введена вторая смычка Транссибирской магистрали с китайской железнодорожной сетью. Тогда же по подсчетам РЖД пропускная способность Транссибирской дороги возросла до 120 млн. тонн. Что составляет более 10% от пропускной способности главной мировой морской артерии — Суэцкого канала.

Рисунок 1 - Расположение Транссибирской магистрали и Байкало-Амурской магистрали

Для России расширение Транссибирской магистрали играло важную роль, так как с её помощью страна хотела перенаправить мировые транзитные потоки на собственную территорию (см. рис. 1)

В итоге, к 2020 году при реализации текущих планов, суммарный объем перевозок обеих магистралей должен будет вырасти более чем на 40%, и по данным РЖД составить более 272 млн. тонн. [1]

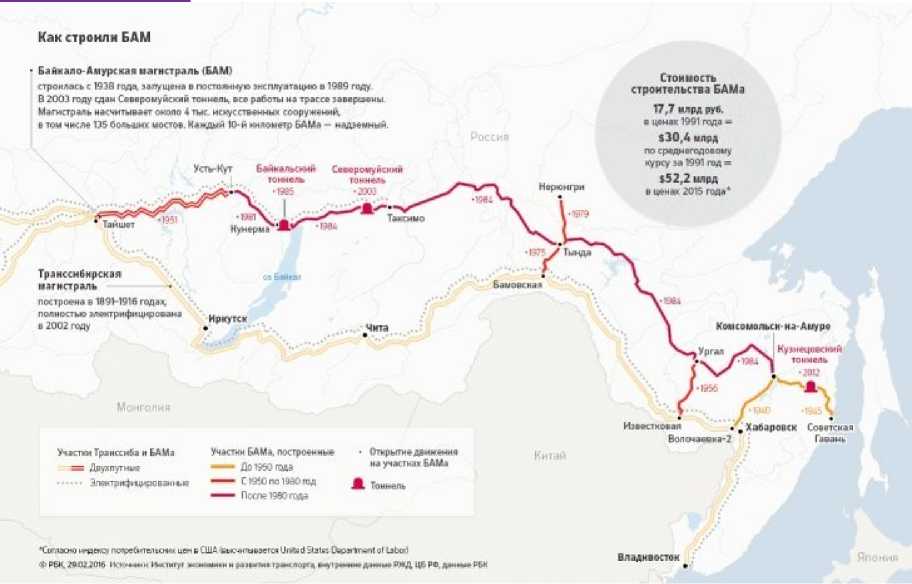

Если развитие «Транссиба» и «БАМа» — является национальным проектами, находящимися между Востоком и Западом, то концепция развития морских портов в Каспийском бассейне стала стратегией транзита с Севера на Юг. Общей её задачей называется укрепление экономического и геополитического присутствия нашей страны в Каспийском море. Однако данный факт можно трактовать как желание «переманить» экспортные маршруты южных мировых экономик: Ирана, Индии и государств Персидского залива на российскую транзитную сеть (см. рис. 2).

Рисунок 2 - Экспортные маршруты

Ещё в 2000 году Россия, Индия и Иран заключили соглашение по данному проекту, в 2002-ом его ратифицировали все входящие в проект государства. Большую часть дальнейшего периода «Север-Юг» пребывал в подвешенном состоянии. Запад усиленно создавал на пути данного проекта многочисленные проблемы. ГУАМ, как пояс из недружественных государств (Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии) и вовсе заставил Индию на время попрощаться с проектом. Ситуация изменилась лишь после событий 2008-ого года, а также принципиального решения Китая начать строительство собственного «Шелкового пути». Россия после принуждения Грузии к миру и фактического разрушения ГУАМ, восстановила железнодорожное сообщение с Казахстаном-Узбекистаном-Туркменией и Ираном. А с 2009 года к реализации индийско-российского коридора приступили и все остальные участники проекта.

В 2014-ом году была закончена восточная часть пути (через Казахстан и Туркмению). Строительство западной части уперлось в Иран и неразвитую железнодорожную инфраструктуру Азербайджана. Сложная местность, масса тоннелей, сети не обновлявшиеся с советских времен, всё это отдалило сроки реализации. Но, несмотря на это, к февралю 2017 года РЖД и Азербайджанские железные дороги все же замкнули последний контур западного коридора и приступили к непосредственной организации перевозок «Индия-Иран-Азербайджан-Россия» и обратно.

На сегодняшний день коридор «Север-Юг» имеет несколько построенных веток: «Бусловская-Санкт-Петербург-Москва-Рязань-Кочетовка-Ртищево-Саратов-Волгоград-Астрахань», которая имеет протяженность 2513 км; Транскаспийскую — с использованием российских морских портов «Астрахань», «Оля», «Махачкала»;

Западную — через пограничные переходы России и Азербайджана;

Восточную ветвь — прямое железнодорожное сообщение через Казахстан.

Таким образом «Север-Юг» реализуется хорошими темпами, маршруты благоразумно диверсифицируются для обхода потенциально нестабильных бывших советских республик, пропускная способность растет, а сам проект развивается тихо и без лишнего шума. Все пути нового маршрута проходят через российскую территорию. Железные дороги нашей страны занимают в ней от 33% до 53% из общей протяженности.

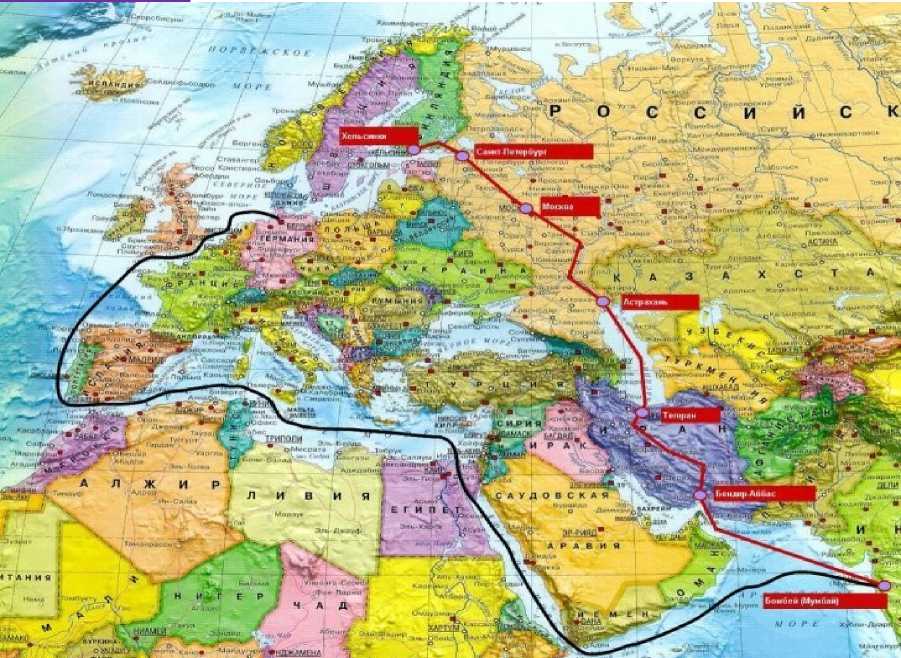

Не маловажную роль в мировой торговли играет сухопутный и морской «Шёлковый путь». Рассмотрим сухопутный маршрут.

Монополию Транссиба как трансконтинентального транзитного маршрута всегда хотели разрушить многие страны. Проект ТРАСЕКА, например, предполагал движение грузов через западный Китай, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, и далее морем через Каспий, Южный Кавказ и Турцию. Однако для того, чтобы доставить грузы из Китая по данному коридору, Пекину нужно было пользоваться паромной переправой: Казахстан — Азербайджан. Дальше для попадания в Турцию - паром из

Грузии, а на всем пути приходилось бы выдерживать четыре перевалки контейнеров, четыре таможенные границы, а также почти постоянные разгрузки и загрузки вагонов с учетом разного допустимого веса тех или иных железнодорожных путей.

Китайцы пытались обойти Каспий через Туркменистан и Иран, но это не помогло. Хороших железных дорог там нет, при входе в Восточную Турцию проложены однокалейки, далее идут горы, озера и вновь паромные переправы во множественном числе. По этой причине «Новый Шелковый путь» пролегающий полностью в обход России Китаю неудобен и невыгоден. А все разговоры о нем ограничиваются традиционной антироссийской пропагандой и любящими громкие заголовки либеральными СМИ.

Тем не менее, нельзя не отметить, что основной маршрут «Шелкового пути» пролегает через Казахстан и Европейскую часть России, минуя Дальний Восток и Север страны. Причина состоит в том, что западные территории КНР, очень отстают в развитии от восточных, и если все товары на экспорт будут поступать из Восточного Китая прямиком в Транссиб, западные регионы страны окажутся за бортом своего потенциального развития. В этой связи КНР изначально планировала диверсифицировать свои поставки по нескольким доступным направлениям. Часть грузов должна пойти через российскую Транссибирскую магистраль на всем ее протяжении, часть через Центральную Азию, основной же сухопутный поток отправится через весь внутренний Китай с Востока на Запад, в Казахстан, Европейскую часть России и далее в ЕС. Пройти через всю страну от Дальнего Востока «Шелковый путь» не мог с самого начала.

Российский маршрут выгоден Китаю еще и тем, что в отличие от прикаспийских направлений, грузы, двигающиеся из Китая, лишь дважды пересекают таможенную границу (из КНР в ЕАЭС и из ЕАЭС в ЕС), в остальном же они следуют без каких-либо дополнительных перевалок, разгрузок, и прочего обременения (см. рис. 3).

Выгодно это и с финансовом плане, так как логистическая инфраструктура Казахстана как железнодорожная, так и автомобильная, изначально имела выход на Россию, в то время как современная только строится по этому пути. Таким образом, по всем параметрам наша страна была и остается основным сухопутным коридором из Азии в Европу, причем модернизирующимся каждый день.

Рисунок 3 - Маршрут сухопутного «Шёлкового пути»

Порты Дальнего Востока и восточный Транссиб также не останутся незадействованными. Помимо частичного китайского экспорта, на их инфраструктуру активно рассчитывают японские и корейские поставщики. А значит, потери на данном направлении в скором времени не предвидятся.

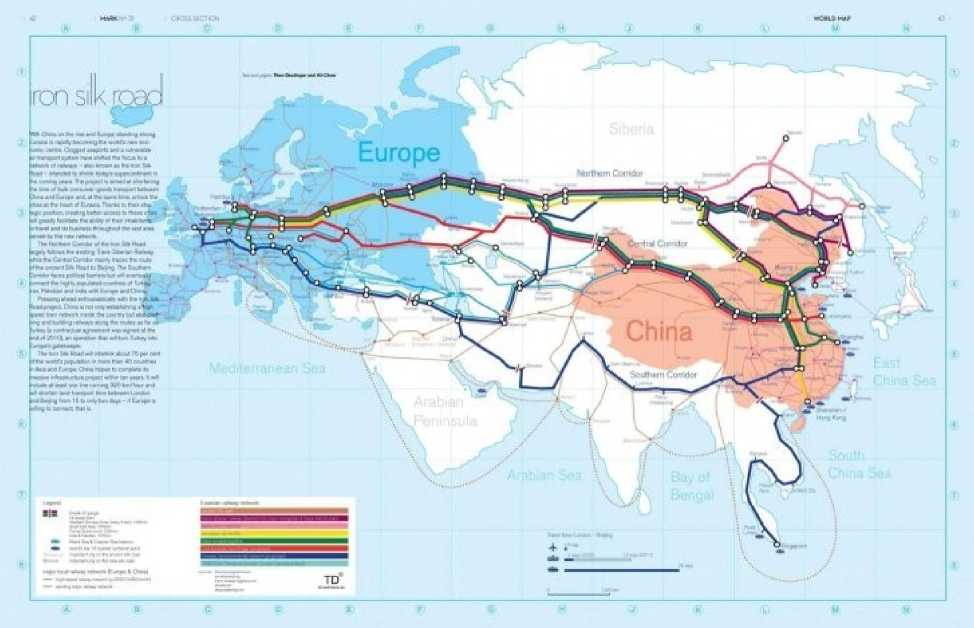

Еще один аспект ключевого для России проекта «Один пояс один путь» — это арктический маршрут товарного следования. В июле 2017 года встреча председателя КНР Си Цзиньпина и председателя правительства

России Дмитрия Медведева еще раз подтвердила, что Москва и Пекин строго намерены прокладывать морской «Шелковый путь» совместно. Три действующих маршрута в Арктике: северо-восточный, северо-западный и «северо-северный» для этого подходят не одинаково, и потому Россия и КНР намерены использовать исключительно северо-восточное направление (см.

рис. 4).[1]

Рисунок 4 - Маршрут Северного и Южного морского пути

Во-первых, сокращает время доставки и минимизирует количество задействованных ледоколов. Во-вторых, такой маршрут практически полностью пролегает в российской арктической зоне. В -третьих, здесь присутствует наибольший недостаток портовой и логистической инфраструктуры, которую России желательно усовершенствовать и развивать.

Северо-западный маршрут конкурирует с Канадой, Северо-северный проходит через Северный полюс, а Северо-восточный принадлежит нашей стране практически полностью.

90% процентов товаров Китая поставляется на Запад морем, именно поэтому Северный морской путь открывает для него большие финансовые перспективы. Россия, со своей стороны, получает от проекта развитие колоссального по масштабам и потенциалу внутреннего региона, большие транзитные пошлины, диверсификацию экономики и политические рычаги в виде мировой артерии способной в будущем подменить даже Суэцкий канал. Не случайно наша страна открыто заявляет, что готова предоставить право пользования маршрутом другим государствам и компаниям, стремясь всеми силами повысить объёмы транспортируемого груза, а также задействование крупнейшего в мире российского ледокольного флота.Сегодня товары из Китая переправляются в Европу через Суэцкий канал, протяжённость которого составляет 22 224 километра. Северный же морской путь требует преодолеть лишь 12 964 километра. А, значит, огромные вложения Китая и России, таяние ледников и перегрузка Суэцкого канала дают все основания полагать, что именно у арктического маршрута есть все шансы в скором времени стать центральным звеном «Нового Шелкового пути».

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что Россия, с ее модернизированным Транссибом, БАМом, коридором «Север-Юг» и Северной морской акваторией, совсем скоро станет главной опорой и центром пересечения всех мировых торговых путей и будет играть ключевую роль на мировом рынке.

Список литературы Роль России на мировом рынке

- Хатсон, Н., Проект «Один пояс, один путь» - кто в выигрыше, и насколько? [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://inosmi.ru/economic/20171222/241057172.html (Дата обращения: 8. 10. 2017г.)

- Хубиев, Р., Итоги 2017 года: Россия перенаправляет на себя мировую торговлю [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://xn-ctbsbazhbctieai.ru-an.info/новости/итоги-2017-года-россия-перенаправляет-на-себя-мировую-торговлю/ (Дата обращения: 15. 12. 2017 г.)