Роль селекции в снижении частоты проявления дисплазии тазобедренных суставов у собак

Автор: Тимофеева О.А.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Трибуна аспирантов и молодых ученых

Статья в выпуске: 1 (82), 2020 года.

Бесплатный доступ

Дисплазия тазобедренного сустава (ДТБС) является генетическим заболеванием, многофакторной и полигенной природы на проявление которого влияют аддитивные генетические факторы, неаддитивные генетические факторы и факторы среды. Чтобы уменьшить распространенность ДТБС, тазобедренные суставы многих чистопородных собак подвергаются рентгенографии для выявления собак с заболеванием, не пригодных для разведения. Было показано, что как распространенность, так и степень тяжести ДТБС могут быть снижены на основе фенотипического, то есть радиографического отбора племенных животных. Данный метод используется во многих странах уже более 50 лет. Для оценки ДТБС в исследовании применялись официальные рекомендации Международной Кинологической Федерации (FCI). В настоящем исследовании оценивались результаты диагностики и частота проявления ДТБС у трех пород, распространенных в странах Восточной Европы, начиная с 2012 года. Как распространенность, так и степень тяжести ДТБС снизились у каждой породы в период 2012 года по 2018 год. У немецких овчарок частота проявления ДТБС снизилась с 20,74% до 6,74%, у золотистый ретриверов с 33% до 16,34% и у лабрадоров с 24% до 13,02% соответственно. Настоящее исследование подтверждает, что распространенность ДТБС может быть эффективно снижена в трех распространенных крупных породах собак в Восточной Европе в течение последнего десятилетия с использованием систематической и строгой фенотипической схемы оценки. Отбор по фенотипу при ДТБС остается наиболее доступной стратегией для селекционеров для снижения частоты проявления заболевания у собак. Настоящее исследование показало эффективность использования фенотипического отбора для улучшения породы ДТБС у трех пород собак.

Немецкая овчарка, золотистый ретривер, лабрадор ретривер, собака, дисплазия тазобедренного сустава, распространенность, селекция, селекция по фенотипу

Короткий адрес: https://sciup.org/147230697

IDR: 147230697 | УДК: 619:616-007.17:636.7.082.2:611.728.2 | DOI: 10.15217/issn2587-666X.2020.1.169

Текст научной статьи Роль селекции в снижении частоты проявления дисплазии тазобедренных суставов у собак

Введение. Среди актуальных направлений исследований по генетике и селекции собак необходимо выделить проблему наследственных аномалий. В последнее время существенно возрос интерес к изучению генетических болезней у ^ивотных, накопленные данные широко используются в практике селекции и ветеринарии для профилактики распространения отдельных из них. Проблема мониторинга генетических болезней весьма актуальна и при разведении собак, выполняющих ва^ные пользовательские функции.

Среди таких заболеваний в первую очередь следует отметить дисплазию тазобедренных собак (ДТБС). Дисплазия тазобедренных суставов – ортопедические заболевания собак, в возникновении которых ва^ную роль играют генетические факторы. ДТБС является наследственно обусловленными заболеванием у человека, крупного рогатого скота, но чаще регистрируются у собак, распространение дисплазии в отдельных породах и популяциях приняло широкие масштабы. При отсутствии мер борьбы с ней, частота ее возникновения мо^ет достигать 60-70 % в популяции.

ДТБС – это анатомический дефект недоразвития вертлу^ной впадины, представляющий опасность нарушения опорно-двигательных функций задних конечностей, патология развития сустава, заключающаяся в несоответствии друг другу (не конгруэнтности) головки сустава и вертлу^ной впадины подвздошной кости [1, 2].

Заболевание сопрово^дается недоразвитием и деструктивными изменениями всех компонентов тазобедренного сустава, сгла^енностью вертлу^ной впадины, деформацией головки бедра, расслаблением связочного аппарата. Эти изменения с возрастом усиливаются и могут привести к утрате функций сустава, а при пора^ении обоих суставов – к утрате двигательной способности у собаки. Изменения в тазобедренном суставе вызывают расстройство функции конечностей, разболтанность походки, хромоту, быструю утомляемость, потерю активности, болевую реакцию при пассивных дви^ениях, как следствие – гипотрофию мышц тазовой конечности. По мере усиления деструктивных изменений клиническое проявление болезни усиливается, осло^няется подвывихами, вывихами и воспалительными процессами. Все вышеперечисленные явления приводят к неспособности собаки выполнять ту или иную задачу [3].

Несмотря на то, что ДТБС у собак имеет ряд характерных неспецифических и специфических клинических симптомов, основой для диагноза слу^ит только рентгенографический снимок. Метод рентгенодиагностики по окончании формирования костно-связочного аппарата является единственно наде^ным и достоверным [4].

Единый для стран – членов FCI метод оценки на ДТБС был выработан Утрехтским конгрессом в 1974 году, посвященным вопросам борьбы с ДТБС. Установлен единый формуляр, классификация степеней тя^ести и терминология для европейских стран – членов FCI. Стандартный рентгенографический снимок делается, когда собака находится в дорсальном поло^ении с вытянутыми параллельно задними конечностями, колени повернуты так, чтобы коленная чашечка находилась в центре блоковой борозды и симметрично располо^енным тазом. Вентродорсальный вид дол^ен включать два поясничных позвонка и оба колена. Правильная укладка ^ивотного определяет качество рентгенографического исследования. Минимальный возраст собак для официальной оценки от 12 до 18 месяцев, в зависимости от размера собака, средние и крупные породы могут проходить диагностику с 12-ти месяцев, для гигантских пород возраст проверки не ранее 18-ти месяцев, что связано с более поздним формированием этих животных [5].

Распространенность ДТБС значительно варьируется между породами и странами. Во Франции распространенность варьировалась от 3,9% (сибирский хаски) до 59,7% (итальянский кане корсо) период 1993-2006 гг. [6]. В Швейцарии между 1991 и 1994 годами распространенность ДТБС варьировала от 7% у сибирских хаски до 69% в сеттер-гордон. Для популярных пород, таких как золотистый ретривер, бернский зенненхунд и немецкая овчарка распространенность ДТБС находилась в диапазоне 31-53% [8].

После установления генетической предрасполо^енности к заболеванию, селекционеры начали разработку и внедрение селекционных программ. Исключение из разведения больных ^ивотных способствовало сни^ению частоты проявления заболевания.

В течение последние десятилетия программы селекции на основе радиографической диагностики племенных животных были внедрены для разных пород с целью сни^ения распространенности и тя^ести ДТБС, и, следовательно, для улучшения благосостояния ^ивотных. В некоторых исследованиях отмечалась снижение частоты проявления заболевания [9]. Тем не менее, прогресс был медленным или вообще отсутствовал [10]. Отсутствуют публикации исследований по вопросу распространенности и сни^ения частоты проявления заболевания в странах Восточной Европы в рецензируемой литературе. ^нализ ситуации даст возмо^ность селекционерам пород, предрасположенных к ДТБС, получить дополнительную информацию об уровне заболевания.

Цель исследований - оценка частоты проявления ДТБС в трех распространенных породах собак в странах Восточной Европы и анализ ее изменений с 2012 по 2018 годы с учетом применения методов селекции.

Условия, материалы и методы. В исследовании были использованы результаты диагностики собак трех наиболее распространенный пород собак -немецкая овчарка, золотистый ретривер и лабрадор ретривер. В анализируемую выборку вошли чистопородные животные из 6-ти стран (Россия, Беларусь, Украина, Литва, Латвия, Эстония). Рентгенологические исследования с последующей постановкой диагноза и выявлением заболевания производились в ветеринарном центре «Jakovo veterinarijos centras» г. Вильнюс, Литва. Подавляющее большинство собак было обследовано на втором году ^изни. Для наиболее многочисленно представленных пород (немецкая овчарка, лабрадор ретривер и золотистый ретривер) производился анализ динамики снижения частоты проявления заболевания в промежутке с 2012 по 2018 годы.

Так как методы селекции собак в изучаемых странах не имеют явных различий, везде производится отбор в разведение здоровых животных по фенотипу (отсутствие признаков заболевания по заключению ветеринарного специалиста на основании рентгенографии), а также генеалогическое родство между животными в одной породе, мы сочли возможным объединить каждую из указанных пород в одну исследуемую группу, без учета страны происхождения.

Используемые в исследовании результаты рентгенодиагностики были оценены одними и теми ^е специалистами, что минимизирует различия в оценке и подходе к диагностике заболевания. Сама процедура была произведена с использованием одинаковых медикаментов, применяемых для седации и одинакового поло^ения ^ивотного на снимке, проекции у всех собак были идентичны.

Существуют три системы оценки степени пора^ения суставов (табл.1).

Таблица 1 – Сравнение протоколов оценки ДТБС у собак

|

Состояние ДТБС |

FCI |

BVA/KC за ка^дый сустав, балл |

OFA |

Швеция, Финляндия за ка^дый сустав, балл |

|

Отличное |

A |

0-3 |

excellent |

0-2 |

|

Хорошее |

B |

4-8 |

good |

3-6 |

|

Удовлетворительное |

C |

9-18 |

fair, borderline, mild |

7-12 |

|

Средняя степень дисплазии |

D |

более 18 |

moderate |

13-18 |

|

Тя^елая степень дисплазии |

E |

Более 25 |

severe |

более 18 |

Система ортопедического фонда для ^ивотных (OFA) используется в СШ^ и Канаде. Минимальный возраст для диагностики – 2 года. Определяются семь степеней заболевания, в зависимости от тя^ести: отлично, хорошо, удовлетворительно, предрасполо^енность, легкая, умеренная или тя^елая. Система оценки Британской ветеринарной ассоциации и Кеннел Клуба (BVA / KC) используется в Великобритании, Ирландии, ^встралии и Новой Зеландии. Оцениваются собаки старше 12 месяцев. Система имеет девять радиографических критериев; ка^дый из них мо^ет быть оценен от 0-5 или 0-6 баллов соответственно [11]. Всего ме^ду 0 и 52 баллами отводится ка^дому суставу, баллы суммируются. В Британии баллы за оба сустава суммируются, представляя итоговую оценку, тогда как в ^встралии баллы худшего тазобедренного сустава рассматриваются как итоговый балл [12]. Система, принятая в Ме^дународной кинологической федерации (FCI) используется в большинстве европейских стран, России, Юге ^мерики и ^зии [13]. Минимальный возраст для проведения официальной диагностики – 12 месяцев, у гигантских пород – 18 месяцев [14]. Принята единая градация деструктивных изменений сустава, процесс разделен на пять стадий и унифицирована рентгенологическая номенклатура дисплазии тазобедренных суставов. Классификация построена таким образом, что ка^дая стадия болезни соответствует определенной группе по классификации FCI от ^ до Е. Если правый и левый сустав имеют разную оценку, то итоговый результат ставят по худшему суставу [13].

В своей работе мы использовали методику оценки, применяемую в России, принятую FCI. Степени ^ и В были рассмотрены как здоровые суставы (без признаков ДТБС), тогда как степени C, D, E считались проявлением ДТБС (больные суставы).

Результаты и обсуждение. В рамках исследования проводилась оценка частоты встречаемости наследственного заболевания ДТБС у собак. Результаты расчета проявления ДТБС с учетом породной принадле^ности и динамика сни^ения частоты встречаемости заболевания представлены в таблицах и рисунках.

В исследовании на частоту проявления заболевания приняли участие собаки трех наиболее распространенных пород собак – немецкая овчарка, золотистый ретривер, лабрадор ретривер. Учитывая этот факт, мы провели исследование на выявлении тенденции сни^ения частоты проявления ДТБС в этих породах в период с 2012 по 2018 годы.

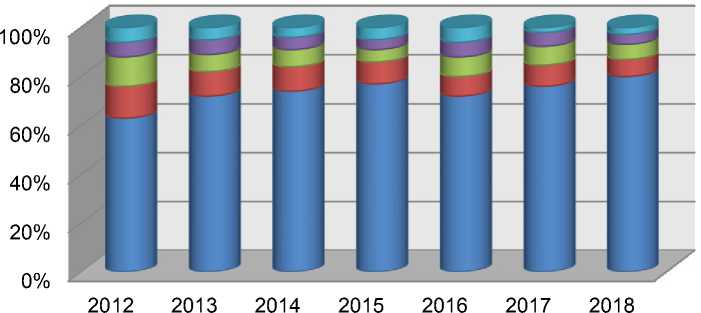

Немецкая овчарка. Самая многочисленная порода, представлены официальные заключения по заболеванию 1121 собаки, период с 2012 по 2018 год. Произведен анализ динамики сни^ения частоты проявления заболевания и доля ^ивотных с выявленными признаками ДТБС (рис. 1, 2).

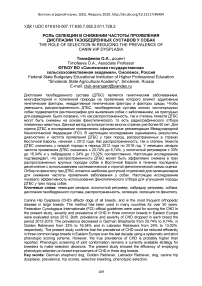

□ A□B ■ C□D ■ E

Рисунок 1 – Динамика сни^ения заболевания ДТБС у немецких овчарок в период с 2012 по 2018 год

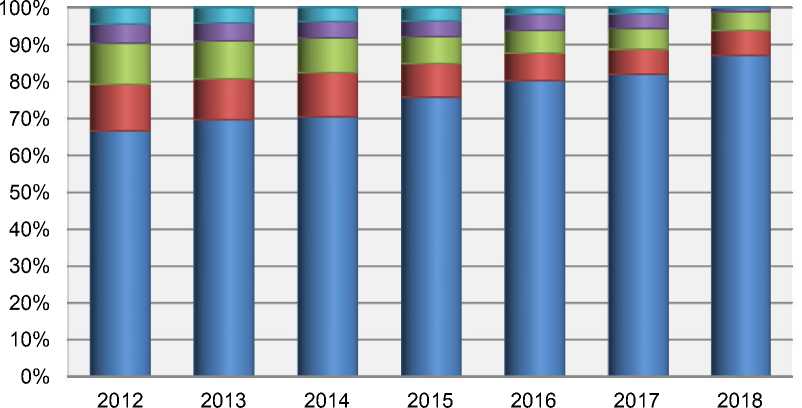

В 2012 году общая распространенность ДТБС составила 20,74%, включая 11,11; 5,19 и 4,44% собак с оценками C, D и E, соответственно. Оценка A была присвоена 66,67%, а оценка B – 12,59%. К 2018 году число больных ^ивотных сократилось с 20,74% до 6,74%. Наиболее заметным было сокращение количества собак с оценкой С (с 11,11% до 5,06%) и увеличение собак с оценкой ^ (с 66,67% до 87,08%). Количество собак со здоровыми суставами к 2018 году достигло 93,82%.

Рисунок 2 – Доля собак с ДТБС среди немецких овчарок в период с 2012 по 2018 год

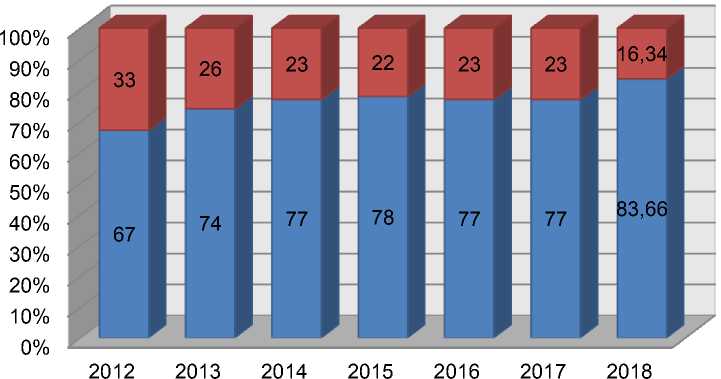

Золотистый ретривер. Представлены официальные заключения по заболеванию 442 собак период с 2012 по 2018 год (рис. 3, 4).

□A□B ■ C□D ■ E

Рисунок 3 – Динамика сни^ения заболевания ДТБС у золотистых ретриверов в период с 2012 по 2018 год

В 2012 году общая распространенность ДТБС составила 33%, включая 15, 10 и 8% собак с оценками C, D и E, соответственно. Оценка A была присвоена 46%, а оценка B – 21% собак. К 2018 году число больных ^ивотных сократилось до 6,74%. Наиболее заметным было сокращение количества собак с оценкой С (с 15% до 6%) и увеличение собак с оценкой ^ (с 66,67% до 87,08%). Количество собак с здоровыми суставами к 2018 году достигло 76,92%.

□ A+B □ C+D+E

Рисунок 4 – Доля собак с ДТБС среди золотистый ретриверов в период с 2012 по 2018 год

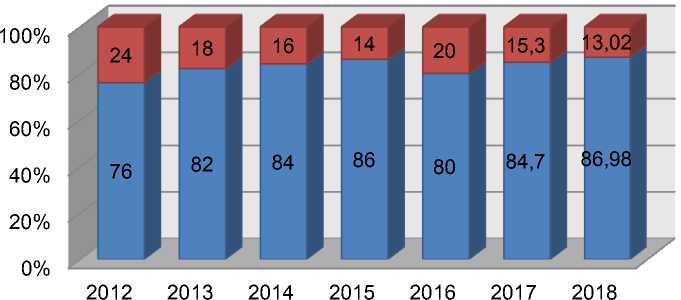

Лабрадор ретривер. Представлены официальные заключения по заболеванию 554 собак период с 2012 по 2018 год (рис. 5, 6).

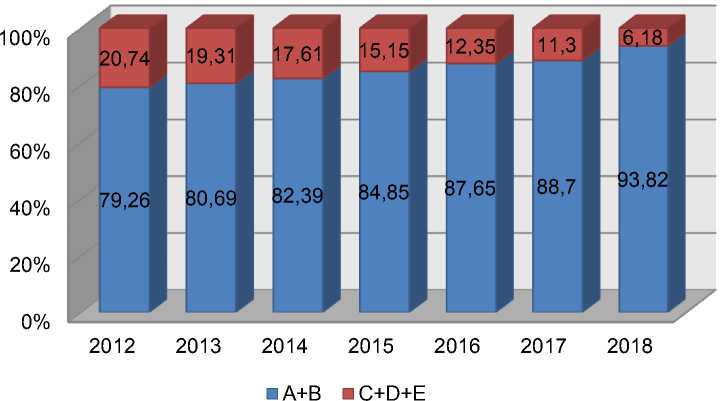

□A□B ■ C□D ■ E

Рисунок 5 – Динамика сни^ения заболевания ДТБС у лабрадор ретриверов в период с 2012 по 2018 год

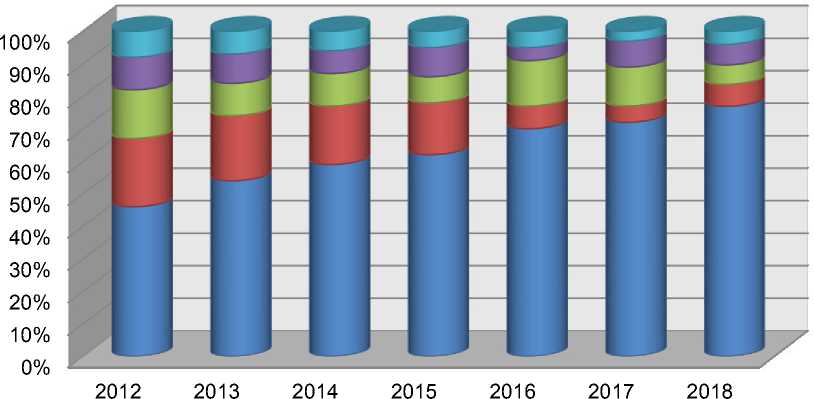

В 2012 году общая распространенность ДТБС составила 24%, включая 12, 6 и 6% собак с оценками C, D и E, соответственно. Оценка A была присвоена 63%, а оценка B – 13%. К 2018 году число больных ^ивотных сократилось до 13,74%. Наиболее заметным было сокращение количества собак с оценкой В (с 13% до 6,98%) и С (с 12% до 6,18%) и увеличение собак с оценкой ^ (с 63% до 80%). Количество собак со здоровыми суставами к 2018 году достигло 83,66%.

-

□ A+B □ C+D+E

Рисунок 6 – Доля собак с ДТБС среди лабрадор ретриверов в период с 2012 по 2018 год

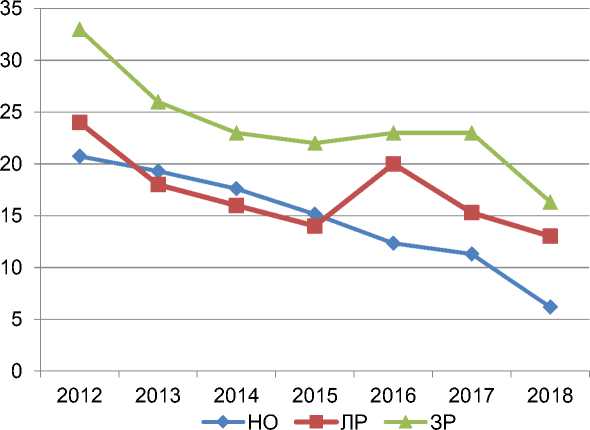

Общую поло^ительную тенденцию по сни^ению уровня ДТБС мо^но отметить у всех трех пород. Необходимо пояснить, что в селекции данных пород ^ивотных более 40 лет (немецкая овчарка), более 15 лет (лабрадор ретривер и золотистый ретривер) проводится отбор племенных ^ивотных по фенотипу. Мы склонны предполагать, что именно этот способ селекционной работы и дал свои результаты (рис. 7). Из данного рисунка видно, что наиболее значимые результаты показывает селекция немецкой овчарки, однако, работа с породами золотистый ретривер и лабрадор ретривер так ^е имеет поло^ительные результаты селекции.

Рисунок 7 – Динамика сни^ения проявления ДТБС в популяциях немецкой овчарки, лабрадор ретривера и золотистого ретривера с 2012 по 2018 гг.

Согласно данным, представленным Кеннел Клубом Великобритании, за последние 10 лет около 18% популяции собак было устранено из программы разведения из-за заболеваний тазобедренных суставов, диагностированных с помощью рентгенографии [15]. Сни^ение частоты проявления ДТБС было достигнуто в связи с повсеместным внедрением селекционных программ с использованием фенотипического отбора для разведения здоровых ^ивотных. В исследованиях американских ученых было доказано, что процент пора^енного потомства увеличивается в соответствии с тя^естью заболевания у родителей [16].

В настоящее время фенотипический принцип отбора против ДТБС используется в большинстве кинологических организаций по всему миру, однако, есть страны, в которых проверка ДТБС является необязательной, а в некоторых из них проводится только по ^еланию владельца ^ивотного, что, по нашему мнению, недопустимо. Это повышает риски развития ДТБС в популяции тех пород, где выявлен высокий процент больных ^ивотных. В станах, где не соблюдаются племенные ограничения на использование больных ^ивотных, очень маловероятно, что уровень дисплазии у потомства мо^ет быть сни^ен [17].

Выводы. Настоящее исследование подтверждает, что частота проявления ДТБС мо^ет быть сни^ена с использованием систематической и строгой фенотипической оценки племенных ^ивотных. Использование селекционерами предло^енных методик отбора собак в разведение снизит частоту проявления ДТБС у потомства и повысит качество селекционной работы.

Частота проявления ДТБС мо^ет быть сни^ена с введением обязательной диагностики производителей исследуемых пород и с использованием в разведении собак, не имеющих фенотипических проявлений ДТБС. Однако, в популяциях с высокой частотой проявления ДТБС, введение строгого отбора мо^ет серьезно снизить генетическое разнообразие, что не^елательно. Для таких пород оптимальным вариантом для отбора будет введение более ^есткого контроля над кобелями в породе, в связи с тем, что ка^дый производитель вносит более весомый вклад в селекцию из-за большего количества потомков, чем производительница, племенная деятельность которой ограничена шестью пометами за весь период племенного использования.

Благо^арности. ^втор благодарит коллектив "Jakovo veterinarijos centras" г. Вильнюс, Литва и лично доктора ветеринарных наук, доцента Якова Шенгаут за предоставление первичных данных, использованных в настоящем исследовании.

Список литературы Роль селекции в снижении частоты проявления дисплазии тазобедренных суставов у собак

- Riser W.H. The dog as a model for the study of hip dysplasia. Growth, form, and development of the normal and dysplastic hip joint // Vet Pathol. 1975. № 12(4). Р. 234-334.

- Henricson B, Norberg I, Olsson S.-E. On the etiology and pathogenesis of hip dysplasia: a comparative review // J Small Anim Pract. 1966. № 7. P. 673-688.

- Morgan J.P., Wind A., Davidson A.P. Bone dysplasias in the labrador retriever: a radiographic study // Journal of the American Animal Hospital Association. 1999. V. 35. № 4. P. 332-340.

- Клейтон Д.Г. Дисплазия тазобедренного сустава у собак. М.: Аквариум-Принт, 2007. 48 с.

- Riser W.H. Progress in canine hip dysplasia control // J Am Vet Med Assoc. 1969. Vol. 155(12). P. 2047-2052.