Роль сидератов в воспроизводстве плодородия почв Верхневолжья

Автор: Новиков А.И., Лопачев Н.А., Панова А.Н.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития растениеводства

Статья в выпуске: 4 (31), 2011 года.

Бесплатный доступ

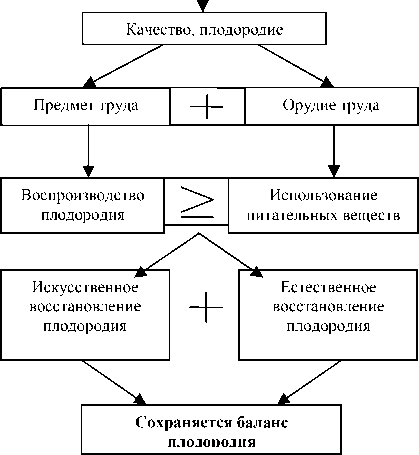

Формулируются проблемы воспроизводства, рационального использования и применения сидератов, как фактора восстановления почвенного плодородия.

Сидераты, воспроизводство, почвенное плодородие

Короткий адрес: https://sciup.org/147123714

IDR: 147123714 | УДК: 631.874

Текст научной статьи Роль сидератов в воспроизводстве плодородия почв Верхневолжья

биологический дренаж, улучшает агрофизические и биологические свойства почвы, чего не могут делать другие органические удобрения. Сидераты являются неисчерпаемым, постоянно возобновляемым источником органического вещества и элементов минерального питания. Для этих целей в Верхневолжье используют два вида сидеральных культур – подсевные и основные.

Рисунок 1 – Схема воспроизводственного процесса плодородия почвы.

Подсевные сидераты. Их, как правило, подсеивают в междурядья какой-либо культуры, а после ее уборки оставляют расти до поздней осени [1, С. 116]. В промышленных условиях их подсевают в посевы овса или ячменя. Зимой их растительная масса способствует накоплению снега, который предохраняет их от вымерзания. Рано весной сидераты отрастают и наращивают до 25-30 т/га зеленой массы, которую, заделывая в почву используют как органическое вещество. Эта работа выполняется во второй половине мая. И далее в производственных условиях такое поле используется под озимые культуры. Для этих целей (как подсевной сидерат) хорошо подходит озимый рапс.

Основные сидераты Верхневолжья из семейства бобовых – клевер, донник, люпин многолетний и однолетний, горох кормовой, вика яровая; из семейства капустных – горчица белая, рапс (в том числе озимый), редька масличная.

В Верхневолжье наибольшее распространение из бобовых культур получил клевер луговой, который используется как подсевная культура. Он представляет собой высокоурожайную кормовую и почвоулучшающую культуру. При урожае 200 ц/га зеленой массы, клевер луговой накапливает 160 кг биологического азота в надземной массе и 40 кг в корнях, с ростом урожая накопление биологического азота увеличивается.

При заделке всей сидеральной массы урожая, почва обогащается органическим веществом в количестве, эквивалентном внесению 30-35 т/га стандартного подстилочного навоза – норма для сохранения бездефицитного баланса гумуса. При таком использовании клевера полностью отпадает необходимость применять такое дорогостоящее органическое удобрение как навоз.

Из семейства капустных большое распространение приобрели горчица белая, рапс яровой и редька масличная.

Почвенно-климатические условия Верхневолжья позволяют получать в пожнивной период второй урожай описанных выше культур, а некоторые из них (горчица белая, редька масличная) можно использовать и как промежуточные культуры в весенний период. Но следует помнить, что успех возделываемых посевов зависит от правильной организации труда. Каждый выигранный весенний или летний день для посева платит повышением урожая зеленой массы, и наоборот, задержка с посевом может обесценить труд и средства, вложенные при выращивании пожнивных культур.

Наиболее высокую эффективность обеспечивает насыщение севооборотов однолетними и многолетними бобовыми травами. Они, кроме получения полноценного корма, обеспечивают почву большим количеством органического вещества и, благодаря деятельности азотофиксирующих бактерий, фиксированным экологически чистым азотом (табл. 1).

Таблица 1 – Накопление симбиотического азота различными бобовыми травами на дерново-подзолистых почвах Верхневолжья*, кг/га [3, С. 101]

|

Культура |

Запас симбиотического азота |

Общий запас азота |

Отношение С : N |

|

|

В надзем. массе |

В ПКО |

|||

|

Донник белый |

150-200 |

50-70 |

200-270 |

12–15:1 |

|

Клевер луговой |

140-180 |

40-80 |

180-60 |

11– 3:1 |

|

Козлятник восточный |

200-250 |

80-100 |

280-350 |

12–15:1 |

|

Горчица белая |

100-120 |

60-70 |

160-190 |

11–13:1 |

|

Редька масличная |

150-180 |

70-90 |

220-270 |

11–12:1 |

Исследования по изучению адаптивноландшафтной системы земледелия на дерновоподзолистых почвах Верхневолжья (севообороты, обработка почвы, набор трав, их агротехника и др.) позволили выявить источники ресурсного обеспечения плодородия этих почв.

Приходная часть баланса органического вещества почвы, при отсутствии навоза, чаще всего определяется массой пожнивных и корневых остатков (ПКО). Однако масса растительных остатков у одних и тех же видов растений сильно варьирует в зависимости от многих условий: климата, агротехники, технологии и т.д. (табл. 2).

Таблица 2 – Продуктивность бобовых трав при различных технологиях возделывания на дерново-подзолистых почвах Верхневолжья [3, C. 104]

|

Пласт трав |

Технология |

Урожай надземной массы, т/га |

ПКО, т/га |

Надземная масса + ПКО, т/га |

|

Донник белый |

Экстенсивная |

2,6 |

3,1 |

5,7 |

|

Нормальная |

3,8 |

4,3 |

7,1 |

|

|

Интенсивная |

4,5 |

5,2 |

9,7 |

|

|

Клевер луговой |

Экстенсивная |

2,9 |

4,4 |

7,3 |

|

Нормальная |

4,0 |

4,5 |

8,5 |

|

|

Интенсивная |

5,1 |

6,1 |

11,2 |

|

|

Горчица белая |

Экстенсивная |

2,5 |

2,8 |

5,3 |

|

Нормальная |

3,7 |

4,4 |

8,1 |

|

|

Интенсивная |

4,4 |

5,1 |

9,5 |

|

|

Редька масличная |

Экстенсивная |

4,0 |

5,6 |

9,6 |

|

Нормальная |

5,7 |

6,6 |

12,3 |

|

|

Интенсивная |

7,9 |

9,7 |

17,6 |

Проведенными исследованиями установлено, что наибольшее количество ПКО накапливал клевер красный 2 г.п. при выращивании его по интенсивной технологии – до 11 т/га сухой массы. Эти показатели ниже у донника белого и горчицы, которые составили – до 10 т/га, а редьки масличной – 20 т/га.

В природных условиях Верхневолжья максимальное использование многолетних бобовых трав следует рассматривать как важнейшее мероприятие по воспроизводству почвенного плодородия, полностью отвечающее принципам биологизации земледелия.

Для этого требуется насыщение севооборотов посевами многолетних бобовых трав, озимыми культурами, которые лучше, чем яровые используют биоклиматический потенциал региона, значительно повышают продуктивность пашни, увеличивают выход соломы и улучшают баланс органического вещества почвы. Таким образом, уровень использования сидератов отражает научный и организационно-хозяйственный потенциал воспроизводства органического вещества пахотных земель агроэкосистем Верхневолжья.

Литература. 1. Рациональное хозяйственное использование земель сельскохозяйственного назначения: региональ-ный аспект / А.И. Новиков, А.В. Саккулин, А.В. Снитко, А.Н. Панова.// Монография. – Иваново: Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева, 2010.

-

2. Ненайденко, Г.Н. Актуальные вопросы землепользования при ограниченных экономических возможностях / Г.Н. Ненайденко // Акт. вопросы землеустройства и землепользования в Ивановской области. Инф. Бюллетень, Иваново: ИГСХА, 2007. – Вып.2.

-

3. Шрамко, Н.В. Концептуальные основы адаптивного землепользования дерново-подзолистых почв Ивановской области / Н.В. Шрамко // Актуальные вопросы землеустройства и землепользования в Ивановской области. Инф. Бюллетень, Иваново: Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева, 2009. – Вып. 7

ОрелГАУ

август 2011

Теоретический и научно-практический журнал. Основан в 2005 году

Учредитель и издатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный аграрный университет»

Редакционный совет:

Парахин Н.В. (председатель) Амелин А.В. (зам. председателя) Астахов С.М.

Белкин Б.Л.

Блажнов А.А.

Буяров В.С.

Гуляева Т.И.

Гурин А.Г.

Дегтярев М.Г.

Зотиков В.И.

Иващук О.А.

Козлов А.С.

Кузнецов Ю.А.

Лобков В.Т.

Лысенко Н.Н.

Ляшук Р.Н.

Мамаев А.В.

Масалов В.Н.

Новикова Н.Е.

Павловская Н.Е.

Попова О.В.

Прока Н.И.

Савкин В.И.

Степанова Л.П.

Плыгун С.А. (ответств. секретарь)

Золотухина О.А. (редактор)

Адрес редакции:

Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77–21514 от 11.07.2005 г.

Специалист регионального методического центра по УДК:

Служеникина А.М.

Технический редактор: Мосина А.И.

Сдано в набор 15.07.2011 г.

Подписано в печать 30.08.2011 г.

Формат 60х84/8. Бумага офсетная.

Гарнитура Таймс.

Объём 12,5 усл. печ. л. Тираж 300 экз.

Издательство Орел ГАУ, 302028, г. Орел, бульвар Победы, 19.

Лицензия ЛР №021325 от 23.02.1999 г.

Журнал рекомендован ВАК Минобрнауки России для публикаций научных работ, отражающих основное научное содержание кандидатских и докторских диссертаций

Содержание номера

Научное обеспечение развития растениеводства

Павловская Н.Е., Сидоренко В.С., Костромичёва Е.В. Характеристика генотипов ячменя по хозяйственно-ценным признакам и электрофоретическим спектрам проламинов семян……. 2 Титов В.Н., Смыслов Д.Г., Дмитриева Г.А., Болотова О.И. Регуляторы роста растений как биологический фактор снижения уровня тяжелых металлов в растении………………………… 4 Тутукова Д.А., Малкандуев Х.А., Малкандуева А.Х. Влияние уровня минерального питания на урожайность и качество зерна новых сортов озимой пшеницы в условиях вертикальной зональности Кабардино-Балкарии…………………………………………………... 7 Новиков А.И., Лопачев Н.А., Панова А.Н. Роль сидератов в воспроизводстве плодородия почв Верхневолжья…………………………………………………………………………………. 10

Прудников А.Д., Рекашус Э.С. Сравнительная оценка продуктивности новых сортов клевера лугового в агроэкологических условиях Смоленской области……………………………………. 12 Кузнецова А.С., Куркова И.В., Терехин М.В. Предварительное сортоиспытание новых сортов ячменя дальневосточной селекции………………………………………………………….. 15 Глинушкин А.П. К вопросу о повышении эффективности методики определения качества семян при производстве яровой мягкой пшеницы…………………………………………………. 18 Хатефов Э.Б., Шорохов В.В., Матвеева Г.В., Сарбашева А.И. Изучение селекционной ценности восковидной кукурузы…………………………………………………………………….. 21 Научное обеспечение развития животноводства

Боев М.М., Боев М.М., Семенова Е.А. Селекция симментальского скота на долголетие с учетом генетических маркеров……………………………………………………………………. 29 Балашов В.В., Буяров В.С. Эффективность программ освещения для цыплят-бройлеров с различной продолжительностью выращивания…………………………………………………….. 32 Смагина Т.В., Михеева Е.А. Хотынецкие природные цеолиты и эмульсия прополиса в улучшении физиологических функций и повышении воспроизводительных показателей свиноматок…………………………………………………………………………………………….. 36 Новожеев Ю.А., Подольников М.В., Гамко Л.Н., Минченко В.Н. Влияние минеральной добавки на продуктивность и микроморфологические показатели тонкого отдела кишечника свиней на откорме…………………………………………………………………………………….. 39 Крапивина Е.В., Иванов Д.В., Лифанова Я.В . Влияние разных доз пробиотика «тетралактобактерин» на морфобиохимические характеристики гомеостаза телят……………. 41 Попов Д.В., Безбородов Н.В. Повышение качества эмбриопродуктивности у коров-доноров эмбрионов……………………………………………………………………………………………... 44 Никанова Л.А., Фомичев Ю.П., Григоренко И.Б., Новиков В.Н. Использование гипергалинной аквакультуры в кормлении свиней………………………………………………… 48 Лаушкина Н.Н. Влияние антиоксидантов на продуктивность и качество молока при изменении условий содержания лактирующих коров ……………………………………………... 51 Мамаев А.В., Лещуков К.А., Меркулова С.С. Оценка качества молока по физиологическому показателю коров……………………………………………………………….. 53 Дуборезов В.М., Суслова И.В., Бойко И.И., Дуборезов И.В., Дуборезова Т.А.

Зоотехническая оценка силоса из сорго сахарного………………………………………………... 56 Шалимова О.А., Сахно Н.В., Козлова Т.А., Зубарева К.Ю., Радченко М.В. Исследование рынка мясного сырья и продуктов питания из мяса в аспекте доктрины продовольственной безопасности………………………………………………………………………………………….. 58 Инженерно-техническое обеспечение развития в апк

Несмиян А.Ю., Должиков В.В., Яковец А.В. Повышение скорости машинно-тракторного агрегата на посеве пропашных культур……………………………………………………………... 61 Баранов Ю.Н., Загородних А.Н., Елисеев Д.В. Анализ видов, последствий и критичности отказов безопасности стыковки «толкач – скрепер»……………………………………………… 63 Ламин В.А. Приводная роликовая цепь сельскохозяйственного назначения………………….. 66 Молчанов В.И. Применение капролона в приводах сельскохозяйственных машин………….. 69 Жосан А.А., Рыжов Ю.Н., Курочкин А.А. Сравнение физико-химических свойств дизельного топлива и рапсового масла……………………………………………………………… 72 Лысак О.Г., Моисеенко А.М. Микроклимат зданий для хранения сочного растительного сырья…………………………………………………………………………………………………… 74 Пичугин И.Л. Применение ГИС-технологий – эффективный метод мониторинга объектов ЖКХ……………………………………………………………………………………………………. 76 Череповский А.П. К вопросу об инновационном развитии отечественного производства в капитальном строительстве……………………………………………………………………….. 80 Экономические аспекты развития аграрного сектора 83

Цвырко А.А., Иващенко Т.Н. Направления государственной поддержки аграрного производства региона………………………………………………………………………………… 82 Бердник-Бердыченко Е.Е., Шумская Е.Н. Инновационная активность предприятий на современном этапе…………………………………………………………………………………… 85 Брыкин И.А. Экономический механизм устойчивого развития продовольственного рынка региона…..………………………………………………………………………………………….. 89

Авдонина И.А. Рост урожайности сахарной свеклы как основной фактор инновационного развития свеклосахарного подкомплекса Ульяновской области………………………………….. 92 Федоренкова Н.М. Роль современной системы управления на льнопроизводящих предприятиях……………………………………………………………………………………… 94

Список литературы Роль сидератов в воспроизводстве плодородия почв Верхневолжья

- Рациональное хозяйственное использование земель сельскохозяйственного назначения: региональ-ный аспект/А.И. Новиков, А.В. Саккулин, А.В. Снитко, А.Н. Панова.//Монография. -Иваново: Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева, 2010

- Ненайденко, Г.Н. Актуальные вопросы землепользования при ограниченных экономических возможностях/Г.Н. Ненайденко//Акт. вопросы земле-устройства и землепользования в Ивановской области. Инф. Бюллетень, Иваново: ИГСХА, 2007. -Вып.2

- Шрамко, Н.В. Концептуальные основы адаптивного землепользования дерново-подзолистых почв Ивановской области/Н.В. Шрамко//Актуальные вопросы землеустройства и землепользования в Ивановской области. Инф. Бюллетень, Иваново: Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева, 2009. -Вып. 7