Роль системной вазоконстрикции в регуляции кровообращения

Автор: Диленян Левон Р., Белкания Георгий Сергеевич, Мартусевич Андрей К.

Журнал: Журнал стресс-физиологии и биохимии @jspb

Статья в выпуске: 4 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Целью нашего исследования явилось антропофизиологическое обоснование гемодинамической основы прессорной (гиперрезистивной) установки в состоянии кровообращения сердечно-сосудистой системы (ССС). Материалы и методы. Для анализа использовались готовые материалы в соответствии с возрастными стандартами артериального давления (АД), дополненные их расчетными данными о ежегодном увеличении значений артериального давления, и были объединены с этапами постнатальной адаптации ССС к гравитационному фактору. кровообращение. На основании клинического обсервационного исследования была проведена антропофизиологическая диагностика сердечно-сосудистого состояния сердечно-сосудистой системы с системной оценкой артериального сопротивления для основных кровеносных блоков кровообращения (голова, легкие, живот, таз, бедро, голень) , Результаты. Было показано, что при постоянном повышении артериального давления во время постнатального онтогенеза его наибольшие приросты отмечались на начальных этапах формирования вертикального ...

Короткий адрес: https://sciup.org/143166697

IDR: 143166697

Текст научной статьи Роль системной вазоконстрикции в регуляции кровообращения

Антропофизиологическое представление о состоянии сердечно-сосудистой системы (ССС) у человека, как прямоходящего существа, ориентировано на базовое значение регуляции по гравитационному (гидростатическому) фактору кровообращения (Белкания, 1982; Белкания c соавт ., 2013, 2014). Перманентная этапная адаптация к этому фактору осуществляется на протяжении всего постнатального онтогенеза – сначала в процессе формирования прямохождения, затем увеличения роста и массы тела, которая наиболее актуальна в положении стоя (Белкания с соавт. , 2017); в дальнейшем, на протяжении всего постнатального онтогенеза в условиях суточного ритма смены позных условий - фактически стереотипных на протяжении жизни относительных изменений влияния земной гравитации (Белкания c соавт. , 2013), а также увеличения временной экспозиции жизнедеятельности в тех или иных условиях прямохождения (сидя, стоя, при ходьбе).

Особо следует отметить, что общей тенденцией наблюдаемых в фило- и онтогенезе изменений реактивных свойств ССС является совершенствование и усиление функционирования прессорных механизмов, обеспечивающихся как рефлекторными, так и гуморальными факторами, интегральным появлением которых является повышение АД. По сводным данным В.М. Хаютина (1964), при раздражении механо- и хеморецепторов внутренних органов, кожи и мышц в 28% отмечался депрессорный и в 72% - прессорный эффект изменений артериального давления. Базисом совершенствования прессорных механизмов, особенно у человека (Хаютин c соавт ., 1977), служат, по нашему убеждению, функциональные преобразования в ряде физиологических систем, прежде всего в сердечно-сосудистой, которые обеспечивают приспособление организма к существованию в гравитационном поле Земли, особенно в связи с переходом к ортоградной статике (Белкания с соавт. , 2014).

Целью проведенного исследования явилось антропофизиологическое обоснование гемодинамической основы прессорной

(гиперрезистивной) установки в циркуляторном состоянии ССС.

MATERIALS AND METHODS

С этапами возрастной периодизации ССС к гравитационному (гидростатическому) фактору кровообращения (Белкания с соавт ., 2014, 2017), совмещались систематизированные сводные возрастные нормативные данные Власова Ю.А. по АД (1983, 1985), дополненные на их основе расчетными собственными данными по величине прироста за год (в %).

Исследование ССС осуществлялась на созданном нами аппаратно-программном комплексе АНТРОПОС-CAVASCREEN (Белкания Г.С. с соавт., 2013, 2016) на основе тетраполярной грудной и регионарной реографии. Проводилась системно связанная регистрация комплекса гемодинамических параметров по центральному и периферическому кровообращению в положениях стоя и лежа. Для оценки состояния сосудистого тонуса использовались показатели артериального импеданса (АИ, лат. impedire препятствовать) по легочному кровообращению (ЛЕГКИЕ), по кровообращению ГОЛОВЫ (слева, справа), ЖИВОТА, ТАЗ-БЕДРА (слева, справа) и ГОЛЕНИ (слева, справа). В качестве показателей АИ использовались соотношения показателя кровотока соответствующего региона (АП) с показателями артериального давления, насосной функции сердца и объема крови. По каждому блоку кровообращения использовались три группы системных показателей артериального импеданса (Белкания c соавт ., 2013, 2016) по режиму давления (АИД), по насосной функции сердца (АИН) и по общей перфузии (АИП):

К по режиму давления циркуляции - АИД региона = АДср / АП, где АДср – среднее артериальное давление и АП – величина артериального кровотока;

К по насосному режиму циркуляции - мАИН региона= УИм / АП региона, где УИм ударный индекс сердца по массе тела и АП – величина артериального кровотока;

К по насосному и волемическому режиму циркуляции – АИН региона = УНИбкк / АП региона, где УНИбкк = УОС / ОКбкк, УОС – ударный объем сердца, ОКбкк – объем крови по большому кругу кровообращения (БКК).

К по общему перфузионному режиму циркуляции – мАИП региона = мАРПбкк / АП региона, где мАРПбкк = АДср - УИм;

К по перфузионному и волемическому режиму циркуляции – АИП региона = АРПбкк / АП региона, где АРПбкк = АДср — УНИбкк.

В рамках диагностического алгоритма общего исследования полученные показатели по АИ регистрировались, рассчитывались и оценивались раздельно по положениям стоя, лежа и по соотношению стоя/лежа. Оценка осуществлялась на основе критериального и синдромального анализов (Диленян с соавт ., 2014, 2015) с использованием типологически структурированной диагностической шкалы (Белкания с соавт ., 2014) размерности гемодинамических параметров в зависимости от пола, возраста и позных условий (стоя, лежа). Полученные показатели сопоставлялись с диагностической шкалой и по выходу их за пределы нормативной части шкалы идентифицировались синдромы повышения сопротивления (гиперрезистивности) артериальных сосудов (СС2) или снижения (гипорезистивности, вазодилятация) сосудистого сопротивления (СС1) по соответствующему циркуляторному блоку.

Следует отметить, что нормативная часть диагностической шкалы по показателям АИ представлена широким диапазоном складывающихся перфузионных отношений «объем крови–насос–емкость–давление–кровоток». В качестве примера в таблице 1 приводятся данные по одному из показателей АИ – по общей перфузии. Аналогичные нормативные характеристики рассматриваются по всем 5-ти показателям АИ.

Из представленных данных виден широкий диапазон нормативных пределов, в которые укладываются по АИП циркуляторные состояния ССС как по положению лежа (усл. ед.), так и стоя, но по положению стоя эти параметры особенно выражены. Абсолютный нормативный диапазон включает как состояния с уменьшением, так и увеличением АИП. Если величина АИП будет меньше нижнего нормативного предела, то идентифицируется снижение сосудистого сопротивления (по конкретному показателю) и, наоборот, при величине, большей верхнего нормативного предела – увеличение сосудистого сопротивления. При однозначном распределении большинства из 5 показателей АИ в одной стороне диагностической шкалы за пределами нормативного диапазона идентифицируется циркуляторный синдром повышения (гиперрезистивности) или понижения (гипорезистивности, вазодилятация) сосудистого сопротивления. При этом речь идет не просто о повышении или понижении показателей сосудистого сопротивления, а о гиперрезистивности и гипорезистивности артериальных сосудов вне абсолютных пределов складывающихся нормативных соотношений «перфузия–кровоток» (Диленян с соавт., 2015).

Синдромальный анализ возрастной динамики кровообращения проведен на обсервационной (наблюдательной) клинической группе мужчин и женщин в соответствии с антропофизиологической классификацией постнатального онтогенеза (Белкания с соавт. , 2014, 2017). Оценивалась групповая проявляемость (в % по выборке) циркуляторных синдромов повышения (гиперрезистивности) сопротивления артериальных сосудов (СС2) и снижения (гипорезистивности) сосудистого сопротивления (СС1) в положениях стоя и лежа по следующим возрастным выборкам (объем выборок дается суммарно по мужчинам и женщинам): до 8 лет (n=55), 9-14 лет (n=68), 15-21 лет (n=226), 22-35 лет (n=326), 36-55 лет у женщин и 36-60 лет у мужчин (n=658), до 70 лет (n=413) и старше 70 лет (n=198). Полученные данные анализировались на основе непараметрических критериев знаков (Ркз) при принятом уровне доверительной вероятности не менее 95% (P≤0.05) и специфичности наибольшей доли из суммы долей по сопоставляемым выборкам.

RESULTS AND DISCUSSION

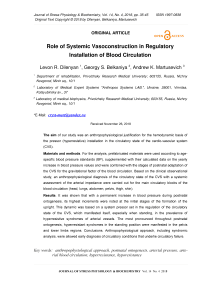

При рассмотрении возрастной динамики артериального давления (АД) традиционно делается акцент на его значимом повышении после 35-40 лет. Для этого утверждения есть лишь только одно основание – это реальное нарастание именно на этом возрастном рубеже основных сердечнососудистых заболеваний человека. Вернее не нарастание, а социально значимое повышение общего уровня как вновь заболевших, так и накопленной с возрастом заболеваемости. Фактически, наиболее выраженное нарастание уровня АД приходится на период роста (до 21 года). Причем самый большой прирост уровня АД, как по общему уровню, так и по скорости (примерно вдвое) происходит у ребенка после перехода его к самостоятельному стоянию на 2-ом этапе (рис. 1).

По наиболее важным этапам становления прямохождения (1-3 этапы) является общий прирост среднего АД (в среднем на 43 мм рт.ст.) в несколько раз превышает средний прирост АД по периоду завершения роста и полового созревания (19 мм рт.ст.) и еще больше по периоду взрослого (14 мм рт.ст.) и, особенно, пожилого (5 мм рт.ст.) возраста (рис. 1 внизу). А по популяции людей старческого возраста, вообще, отмечается тенденция снижения общего уровня АД (в среднем на 3 мм рт.ст).

Выраженный прирост АД на первых этапах становления прямохождения результатом напряженной и успешной реализации базовой адаптации ССС и организма в целом к земной гравитации. Кроме того, это отражает и дальнейшую направленность такой возрастной адаптации, которая по режиму регуляции проявляется в перманентном постепенном повышении АД. В более старшем возрасте наступают уже дизадаптивные процессы, которые лежат в основе отмеченного выше снижения общего уровня АД или, что более вероятно, с элиминацией лиц с артериальной гипертонией и сопутствующими ей заболеваниями

Повышение АД, безусловно, ассоциируется с прессорной направленностью циркуляторного состояния ССС, интегрально отражая и соответствующие основные перфузионные отношения «объем крови – насос – сосудистая емкость – давление – кровоток». Проведенный синдромальный анализ возрастной динамики по сосудистому сопротивлению проявляет гемодинамическую основу, системный характер такой направленности и антропофизиологические особенности ее проявления.

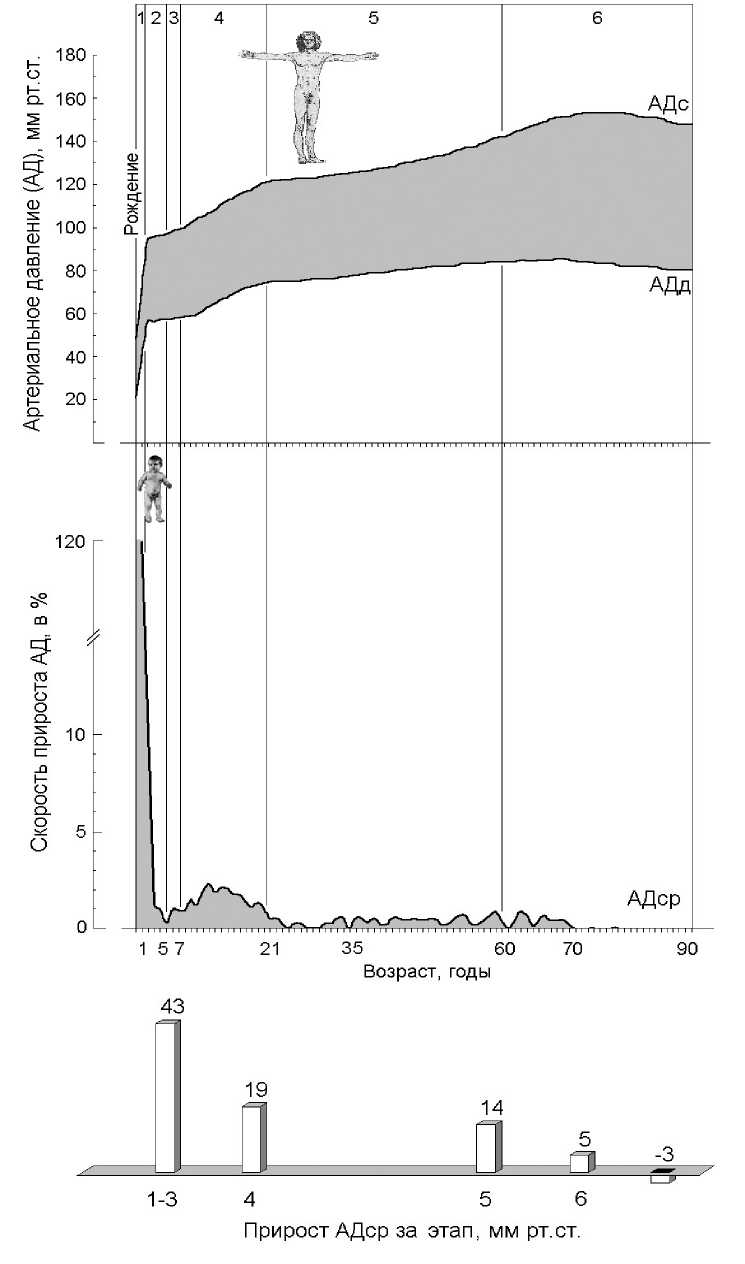

В аналитической матрице (табл. 2) представлены данные по групповой проявляемости (в % по выборке) синдромов снижения (СС1) и повышения (СС2) сопротивления артериальных сосудов по малому кругу кровообращения (ЛЕГКИЕ) и по основным циркуляторным блокам БКК – ГОЛОВА, ЖИВОТ, ТАЗ–БЕДРО, ГОЛЕНЬ. Величины приводятся в формате СС1/СС2, где первая величина соответствует доли синдромов гипорезистивности, а вторая – гиперрезистивности. Отсутствие синдромов или незначимый уровень их проявления (0, 1, 2%) определяется как циркуляторно стабильное по сосудистому сопротивлению состояние (СС1=0,1,2 / СС2=0,1,2) и в аналитической матрице маркируется белым цветом. Достоверно большая величина в соотношении выделяется жирным шрифтом (СС1/СС2) и определяется как гипорезистивность (вазодилятация) и маркируется зеленым цветом. Красным цветом маркируется гиперрезистивность (СС1/СС2) определяется как вазоконстрикция. Отсутствие достоверных различий (СС1/СС2) определяется как переходное состояние без превалирования и маркируется желтым цветом.

При анализе данных выявляются существенные отличия, независимо от пола (мужчины, женщины), циркуляторного состояния ССС по сосудистому сопротивлению в положениях стоя и лежа.

В положении стоя в целом по всей возрастной динамике (7 возрастных выборок) отмечается системное (по всем 5 циркуляторным блоками) и достоверное превалирование доли состояний с гиперрезистивностью артериальных сосудов (ячейки красного цвета) – по мужчинам по 26 (Pкз<0.01) и по женщинами по 29 ячейкам из 35 ячеек матрицы (Pкз<0.01). С учетом и переходных состояний (ячейки желтого цвета) прессорная установка регуляции циркуляторного состояния ССС становится еще более выразительной. При этом хорошо видно, что возрастная динамика невыразительна.

У мужчин наиболее актуальным периодом проявления прессорной установки ССС является 2-й репродуктивный возраст (выборка 36–60 лет), где отмечается системное (по всем циркуляторным блокам) и значимо более высокое (в %) превалирование синдромов повышения сосудистого сопротивления (гиперрезистивности).

У женщин, в связи более сложной формой репродуктивной функции (менструальный цикл, перенесенная беременность, климактерическая перестройка), системные (по всем основным блокам кровообращения) прессорные проявления в циркуляторном состоянии ССС (по синдрому гиперрезистивности артериальных сосудов) определяются на протяжении всего репродуктивного возраста (22–35 лет и 36-55 лет) и на пострепродуктивном этапе.

Table 1. Нормативные пределы по диагностической шкале по абсолютным минимальной и максимальной величинам показателя сосудистого сопротивления (артериальный импеданс по общей перфузии – АИП).

|

БЛОКИ кровообращения |

МУЖЧИНЫ |

ЖЕНЩИНЫ |

||||||

|

ЛЕЖА, усл. ед. |

Мин / Макс |

СТОЯ, % |

Мин / Макс |

ЛЕЖА, усл. ед. |

Мин / Макс |

СТОЯ, % |

Мин / Макс |

|

|

Легкие: 1. |

8 – 17 |

1:2.1 |

58 – 77 |

1:1.3 |

7 – 15 |

1:2.1 |

54 – 86 |

1:1.6 |

|

2. |

8 – 18 |

1:2.3 |

56 – 84 |

1:1.5 |

8 – 15 |

1:1.9 |

57 – 92 |

1:1.61 |

|

3. |

8 – 16 |

1:2 |

59 – 103 |

1:1.7 |

8 – 17 |

1:2.1 |

59 – 93 |

1:1.6 |

|

Голова: 1. |

168 – 743 |

1:4.4 |

21 – 89 |

1:4.2 |

115 – 459 |

1:4 |

23 – 102 |

1:4.4 |

|

2. |

109 – 1173 |

1:10.8 |

19 – 147 |

1:7.7 |

79 – 581 |

1:7.4 |

23 – 111 |

1:4.8 |

|

3. |

36 – 728 |

1:20.2 |

18 – 147 |

1:8.2 |

22 – 604 |

1:27.5 |

13 – 134 |

1:10.3 |

|

Живот: 1. |

764 – 7180 |

1:9.4 |

15 – 162 |

1:10.8 |

387 – 4932 |

1:12.7 |

26 – 144 |

1:5.5 |

|

2. |

373 – 2916 |

1:7.8 |

23 – 247 |

1:10.7 |

324 – 4228 |

1:13 |

16 – 146 |

1:9.1 |

|

3. |

200 – 3065 |

1:15.3 |

36 – 342 |

1:9.5 |

59 – 2493 |

1:42.2 |

11 – 398 |

1:36.2 |

|

Таз-бедро: 1. |

214 – 1787 |

1:8.4 |

25 – 114 |

1:4.6 |

217 – 1146 |

1:5.3 |

26 – 125 |

1:4.8 |

|

2. |

140 – 1912 |

1:13.7 |

16 – 180 |

1:11.2 |

75 – 1070 |

1:14.3 |

27 – 154 |

1:5.7 |

|

3. |

42 – 768 |

1:18.3 |

23 – 200 |

1:8.7 |

22 – 761 |

1:34.6 |

17 – 211 |

1:12.4 |

|

Голень: 1. |

216– 1119 |

1:5.2 |

27 – 224 |

1:8.3 |

135 – 847 |

1:6.3 |

36 – 203 |

1:5.6 |

|

2. |

110 – 1668 |

1:15.2 |

25 – 230 |

1:9.2 |

20 – 838 |

1:41.9 |

38 – 214 |

1:5.6 |

|

3. |

32 – 903 |

1:28.2 |

30 – 379 |

1:12.6 |

22 – 697 |

1:31.7 |

20 – 332 |

1:16.6 |

Примечание. 1, 2 и 3 группы возрастных нормативов: 1 – 22-35 лет, 2 – 36-60 лет мужчины и 36-55 лет женщины, 3 – старше 60 (55) лет. Нормативные пределы даются: в положении лежа в усл. ед.; в положении стоя по их соотношению «стоя–лежа» (в %) – величина лежа принята за 100%; отношения между минимальной и максимальной величиной (Мин/Макс) – минимальная величина принята за 1.

В положении лежа складываются иные соотношения. Вне влияния на циркуляторное состояние ССС гравитационного (гидростатического) фактора кровообращения вплоть до 1 репродуктивного возраста (21-35 лет) отмечается превалирование синдромов снижения сосудистого сопротивления (в матрице ячейки зеленого цвета), однозначно проявляющееся как у мужчин, так и у женщин, соответственно по 17 и 15 ячеек из 20, Pкз<0.01). С возраста старше 35 лет отмечается нарастание состояний с гиперрезистивностью артериальных сосудов и в положении лежа.

Эти данные, во-первых, дополнительно свидетельствуют о том, что реальное напряжение по гравитационному (гидростатическому) фактору кровообращения в положении стоя нивелируют возрастную составляющую в динамике циркуляторного состояния ССС. Во-вторых, демонстрируют разнонаправленность циркулятор-ного состояния ССС по соотношению «перфузия–кровоток» и выражаются в системном (по всем блокам кровообращения) и по доле (до 98%), особенно у детей (до 14 лет), проявлении синдромов гипорезистивности артериальных сосудов в положении лежа. Это может отражать, с одной стороны, реактивную вазодилятацию, которая, как правило, сопровождается артериальной гиперциркуляцией; а, с другой стороны, свидетельствует о важности пассивного отдыха в положении лежа для снятия предшествовавшего напряжения в положении стоя и восстановления ее функционального ресурса. Циркуляторные механизмы ограничения восстановления, начинают проявляться с возраста старше 35 лет и особенно на постдефинитивной стадии постнатального онтогенеза. Наиболее вероятной причиной тому является нарушение двигательного режима с перманентным увеличением временной экспозиции активной жизнедеятельности в характерных для человека условиях прямохождения (стоя, сидя при ходьбе) и при этом с укорочением продолжительности пребывания в положении лежа (ночной сон, дополнительный отдых лежа).

Таблица 2. Аналитическая матрица характеристики профиля регуляторной установки артериальной циркуляции у мужчин и женщин в положениях лежа и стоя по соотношению проявляемости (в %) синдромов гипо- и гиперрезистивности артериальных сосудов

|

БЛОКИ кровообращения |

ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ (лет, п) |

||||||

|

До 8 п=55 |

9-14 п=68 |

15-21 п=226 |

22-35 п=326 |

36-60 п=658 |

До 70 п=413 |

70+ п=198 |

|

|

| Артериальная гипорезистивность / гиперрезистивность (ОС1/СС2) ^Г |

|||||||

|

ЛЕГКИЕ |

7/23 |

5/8 |

16/7 |

13/9 |

7/16 |

6/7 |

9/7 |

|

ГОЛОВА |

20/25 |

0/16 |

4/16 |

5/20 |

10/22 |

7/22 |

11/12 |

|

ЖИВОТ |

9/5 |

8/3 |

0/23 |

4/26 |

3/91 |

3/90 |

|

|

ТАЗ-БЕДРО |

1/47 |

3/47 |

8/61 |

6/67 |

|||

|

ГОЛЕНЬ |

2/26 |

6/70 |

11/51 |

5/62 |

|||

|

■ W* - 1 |

|||||||

|

ЛЕГКИЕ |

98/0 |

78/0 |

8/3 |

6/5 |

19/5 |

21/4 |

22/3 |

|

ГОЛОВА |

93/0 |

81/0 |

24/9 |

24/8 |

17/9 |

7/21 |

9/19 |

|

ЖИВОТ |

82/7 |

22/8 |

4/3 |

10/5 |

12/21 |

9/20 |

8/10 |

|

ТАЗ-БЕДРО |

95/2 |

59/8 |

9/5 |

9/4 |

9/14 |

10/42 |

17/46 |

|

ГОЛЕНЬ |

91/7 |

54/3 |

19/9 |

15/4 |

13/26 |

7/41 |

6/55 |

|

| Артериальная гипорезистивность / гиперрезистивность (СС1/СС2) ^ |

|||||||

|

ЛЕГКИЕ |

0/0 |

0/6 |

16/1 |

1/8 |

5/16 |

5/23 |

4/30 |

|

ГОЛОВА |

9/13 |

0/16 |

7/20 |

3/18 |

13/26 |

6/27 |

19/21 |

|

ЖИВОТ |

9^0 |

19/3 |

2/18 |

9/17 |

2/23 |

1/16 |

13/23 |

|

ТАЗ-БЕДРО |

0/58 |

4/45 |

4/72 |

||||

|

ГОЛЕНЬ |

0/10 |

4/34 |

2/51 |

||||

|

ЛЕГКИЕ |

92/0 |

65/6 |

6/2 |

20/2 |

21/4 |

40/3 |

45/6 |

|

ГОЛОВА |

64/0 |

48/6 |

20/22 |

27/15 |

10/40 |

10/30 |

15/21 |

|

ЖИВОТ |

36/9 |

32/22 |

8/8 |

16/5 |

4/1 |

10/7 |

9/6 |

|

ТАЗ-БЕДРО |

91/0 |

68/0 |

16/9 |

17/5 |

12/20 |

13/42 |

9/51 |

|

ГОЛЕНЬ |

91/9 |

58/13 |

19/14 |

11/15 |

6/29 |

5/48 |

4/70 |

Этапы адаптации к земной гравитации

Figure 1. Возрастная динамика систолического (с), диастолического (д) АД по Ю.А. Власову и скорости прироста АД среднего (ср) по нашим данным в соответствии с этапами адаптации к земной гравитации

СОСТОЯНИЯ РЕГУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ ГЕМОДИНАМИКИ

ПО ДОЛЕ ПРЕВАЛИРУЮЩИХ СИНДРОМОВ ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ АРТЕРИАЛЬНЫХ СОСУДОВ "ГИПО-ГИПЕРРЕЗИСТИВНОСТЬ" (СС1 / СС2)

| | стабильное | гипорезистивность | | переходное Ц гиперрезистивность

Figure 2. Антропогенетическая модель регуляторной установки гемодинамики по доле (%) превалирующих синдромов по сопротивлению артериальных сосудов «гипо– гиперрезистивность» (СС1 / СС2) у мужчин и женщин в положениях стоя и лежа.

Проведенный анализ показывает, что перманентной основой прессорной установки в состоянии ССС является регуляция по гравитационному (гидростатическому) фактору кровообращения в положении стоя, которая актуальна на протяжении всего постнатального онтогенеза и в силу этого нивелирует возрастную составляющую. Последняя, выраженно проявляется в положении лежа – в условиях антропофизиологического покоя вне напряжения циркуляторного состояния ССС в режиме антигравитационного обеспечения. Очень четко описанные различия определяются по представленной антропогенетической модели регуляторной установки ССС по сосудистому сопротивлению (рис. 2).

На рисунке 2 на основе аналитической матрицы (табл. 2) по циркуляторным блокам вынесены достоверно превалирующие величины долей гемодинамических синдромов по формату СС1/СС2 с соответствующей цветовой маркировкой. Очевидно, что гиперрезистивность артериальных сосудов является определяющей характеристикой состояния ССС в положении стоя и отражает циркуляторную основу прессорной направленности в регуляции кровообращения.

Причем эта направленность связанна с регуляцией по гравитационному (гидростатическому) фактору кровообращения и является приоритетной, перекрывая синергичную ей возрастную перестройку состояния ССС.

В положении стоя по кровообращению головы по возрастной динамике у мужчин и женщин достаточно характерным и постоянным является проявление гиперрезистивности.

В положении стоя по брюшному кровообращению прослеживается возрастная составляющая. Если до периода полового созревания превалируют синдромы гипорезистивности, то на этапе полового созревания и завершения роста они сменяются превалированием синдромов гиперрезистивности артериальных сосудов. В дальнейшем с этого возраста, особенно у мужчин, отмечается перманентное увеличение доли этих синдромов, которая после 60 лет достигает значимых величин – 90–91% (P<0.01). Особо следует отметить, что доля синдромов гиперрезистивности включает изолированное повышение сосудистого сопротивления, и состояния с недостаточностью артериального кровотока. Они имеют важное клиническое значение: первые - ограничивают возможность гемодинамического обеспечения органов брюшной полости; вторые - являются циркуляторной основой недостаточности такого обеспечения.

В положении стоя по регионам нижних конечностей и, особенно, тазу наиболее постоянным и выраженным (по уровню проявляемости в %) является повышение сопротивления артериальных сосудов. Превалирование артериальной гиперрезистивности над гипорезистивностью, начиная с детского возраста, «пронизывает весь» постнатальный онтогенез. Если в детском возрасте такая прессорная установка, затрагивая систему репродуктивных органов, может отразиться на процессах полового созревания и физического развития, то в зрелом возрасте – на гемодинамическом обеспечении репродуктивной функции, а в более старшем возрасте составляет актуальную циркуляторную основу сцепленных со старением нарушений периферического артериального кровообращения.

В ранее проведенных нами клинических испытаниях диагностической системы Антропос– Cavascreen (Багрий с соавт ., 2013; Белкания с соавт ., 2016; Sobotnicki et al ., 2006) была показана зависимость синдромов повышения сосудистого сопротивления (гиперрезистивности) с проявлениями недостаточности артериального кровообращения у больных с облитерирующим эндартериитом. При этом высокая диагностическая информативность проявлялась именно при антропофизиологической диагностике, ориентированной на системную оценку ССС с учетом основных перфузионных механизмов кровообращения и в полном диагностическом пространстве – по положению лежа и, особенно, по положению стоя. Было показано, что синдромы гиперрезистивности артериальных сосудов в положении стоя проявлялись на протяжении всего постнатального онтогенеза, являлись циркуляторными предикторами недостаточности артериального кровообращения по нижним конечностям.

Полученные результаты не только раскрывают циркуляторную основу перманентного повышения АД в постнатальном онтогенезе, но и подтверждают экспериментальные данные Г.С. Белкания c соавт . (1984, 1988, 1990) о роли гравитационного (гидростатического) фактора в формировании у человека артериальной гипертонии и ассоциированных с ней заболеваний ССС, среди которых особое место занимают нарушения кровообращения (Белкания c соавт ., 2017).

CONCLUSUSION

Использование антропофизиологического подхода в системной оценке циркуляторного состояния ССС не только в стандартно практикуемого в диагностике положении лежа, а и в наиболее типичных для жизнедеятельности человека условиях прямохождения (стоя, сидя, при ходьбе) позволяет осуществлять раннюю диагностику циркуляторных синдромов недостаточности (ограниченности) кровообращения, задолго до формирования клинически выраженных гемодинамических синдромов.

Список литературы Роль системной вазоконстрикции в регуляции кровообращения

- Багрий А.С., Белкания Г.С., Диленян Л.Р. (2013) Антропофизиологический подход как методологическая основа в разработке новых диагностических средств превентивной медицины и поддержки здоровья. Медицинский альманах. 2. 165-168

- Белкания Г.С. (1982) Функциональная система антигравитации. М.: Наука. 288 с

- Белкания Г.С., Дарцмелия В.А. (1984) Прямохождение как фактор развития артериальной гипертонии у приматов. Космическая биология и авиакосмическая медицина. 18(3). 14-19

- Белкания Г.С., Дарцмелия В.А., Демин А.Н., Галустян М.В., Шеремент И.П., Курочкин Ю.Н., Неборский А.Т. (1990) Эмоциональное напряжение, постуральная регуляция кровообращения и некоторые противоречия в представлениях о патогенезе артериальной гипертонии. Успехи физиологических наук. 21(1). 78-96

- Белкания Г.С., Дарцмелия В.А., Демин А.Н., Курочкин Ю.Н., Галустян М.И., Гвинджилия И.В. (1988) Антропофизиологическая основа формирования артериальной гипертонии у приматов. Физиологический журнал СССР. 84(11). 1664-1676

- Белкания Г.С., Диленян Л.Р., Багрий А.С., Рыжаков Д.И. с соавт. (2014) «Гравитационная биология -антропология» в антропогенетическом обосновании здоровья и нездоровья. Современные проблемы науки и образования. 4. http://www.science-education.ru/118-13976

- Белкания Г.С., Диленян Л.Р., Багрий А.С., Рыжаков Д.И. с соавт. (2013) Антропофизиологический подход в диагностической оценке состояния сердечно-сосудистой системы. Медицинский альманах. 4. 108-114

- Белкания Г.С., Диленян Л.Р., Багрий А.С., Рыжаков Д.И. с соавт. (2016) Кардиодинамические основы и перспективы клинического использования реографии. Н.Новгород: Изд-во Нижегородской государственной медицинской академии. 220 с

- Белкания Г.С., Диленян Л.Р., Багрий А.С., Рыжаков Д.И. с соавт. (2013) Особенности методического обеспечения антропофизиологической диагностики состояния сердечно-сосудистой системы. Медицинский альманах. 6. 208-214

- Белкания Г.С., Диленян Л.Р., Багрий А.С., Рыжаков Д.И. с соавт. (2014) Антропофизиологический подход в формировании диагностической шкалы гемодинамических параметров. Медицинский альманах. 2. 152-156

- Белкания Г.С., Диленян Л.Р., Багрий А.С., Рыжаков Д.И., Пухальская Л.Г. (2017) Общие подходы в антропофизиологической характеристике возрастной динамики кровообращения человека. Патогенез. 4. 24-31

- Белкания Г.С., Диленян Л.Р., Багрий А.С., Рыжаков Д.И., Пухальская Л.Г. (2017) Диагностическая информативность гемодинамической идентификации циркуляторных синдромов сердечной недостаточности. Патогенез. 3. 84-92

- Белкания Г.С., Ткачук В.Г., Пухальска Л., Корольчук А.П. (2003) Антропофизиологический подход в биоритмологическом обеспечении здоровья и подготовки спортсменов. Статья 1. Прямохождение как синхронизатор суточного ритма кардиодинамики. Физическое воспитание студентов творческих специальностей/Изд. Организация Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Вып. 3. 11-34

- Власов Ю.А. (1985) Онтогенез кровообращения человека. Новосибирск: Наука. 266 с

- Власов Ю.А., Окунева Г.Н. (1983) Кровообращение и газообмен человека. Новосибирск: Наука. 205 с

- Диленян Л.Р., Белкания Г.С., Багрий А.С., Рыжаков Д.И., Коньков Д.Г., Пухальская Л.Г. (2014) Антропофизиологический подход в системном алгоритме критериального анализа состояния сердечно-сосудистой системы. Медицинский альманах. 5. 170-174

- Диленян Л.Р., Белкания Г.С., Багрий А.С., Рыжаков Д.И., Коньков Д.Г., Пухальская Л.Г. (2015) Синдромальный анализ состояния сердечно-сосудистой системы. Медицинский альманах. 1. 125-130

- Хаютин В.М. (1964) Сосудодвигательные рефлексы. М.: Наука. 376 с

- Хаютин В.М., Сонина Р.С, Лукошкова Е.В. (1977) Центральная организа-ция вазомоторного контроля. М.: Медицина. 352 с

- Sobotnicki A., Gibinski P., Hein S., Gacek A., Puchalska L., Belkaniya G., Palko T., Piatkowska-Janko E. (2006) Analysis of the agreement of CAVASCREEN system diagnostic suggestions with the real clinic state of a patient. In: Proceedings of the XI International Conference. MIT 2006. Medical information & Technology. Ed. E.Pietka, J.Leski, S.Franiel. Warshawa. 1-6