Роль сорта в повышении продуктивности овса в Красноярском крае

Автор: Байкалова Л.П., Долгова О.А., Хижняк С.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования является выявление роли сорта в повышении продуктивности овса в Красноярском крае. Задачи исследования: оценить влияние почвенно-климатической зо-ны и сорта на урожайность зерна овса, содер-жание белка в зерне и валовой сбор белка; установить зависимость содержания белка в зерне и его валового сбора от урожайности. Методы исследования: закладка опытов и наблюдения проводились в соответствии с методикой государственного сортоиспыта-ния в 2013-2015 гг. Опыты закладывались в четырехкратной повторности, учетная пло-щадь делянок - 50 м2. Определение белка в зерне овса проводилось в лаборатории Крас-ноярского филиала ГСУ «Госсортосеть» по Кьельдалю (ГОСТ 10846-91), валовой сбор бел-ка - расчетным методом. Исходным материа-лом являются сорта, включенные в государ-ственный реестр селекционных достижений и находящиеся в государственном сортоиспы-тании: пленчатые - Тубинский, Аргумент, Са-ян и Сиг; голозерные - Голец и Прогресс. Установлено, что природные зоны в высшей степени значимо (p

Сорта овса, урожай-ность, продуктивность, содержание белка, валовой сбор белка

Короткий адрес: https://sciup.org/14084871

IDR: 14084871 | УДК: 633.13:631.527

Текст научной статьи Роль сорта в повышении продуктивности овса в Красноярском крае

Введение. На продовольственные цели в России расходуется не более 4 % овса [4]. Основное направление использования овса в нашей стране – кормовое. Овес является главным источником белка для сельскохозяйственных животных, при этом белок зерновой части рациона составляет около 50 %, а в свиноводстве и птицеводстве его количество достигает 65– 80 % и более. Важным вопросом в селекции является пластичность качественных показателей зерна овса и ячменя. Для молодняка крупного рогатого скота, свиней и птиц зерно этих культур служит основным источником энергии и незаменимых аминокислот. На определенных стадиях роста молодняка ячмень и овес может на 70–80 % составлять структуру его рациона [1, 5, 6].

Содержание белка в зерне овса и ячменя зависит от условий года, уровня агротехники, сортовых особенностей, урожайности [2]. Причем Л.П. Косяненко [5], Н.А. Сурин [7], Л.П. Байкалова, Ю.И. Серебренников, М.А. Янова [3] указывают на то, что между урожайностью и содержанием белка в зерне существует отрицательная связь. Учитывая эту закономерность, A. Berbiger, I. Cherry and L. Jestin [9] пришли к выводу, что чрезмерное повышение белковости не имеет большой перспективы. Вышеизложенная концепция определяет сложность одновременного повышения количества белка и урожайности. Таким образом, выявление роли сорта в повышении продуктивности овса является весьма актуальным.

Цель исследования : выявление роли сорта овса как фактора повышения продуктивности.

Задачи исследования :

– оценить влияние почвенно-климатической зоны и сорта на урожайность зерна овса, содержание белка в зерне и валовой сбор белка;

– установить зависимость содержания белка в зерне и его валового сбора от урожайности.

Объекты и методы исследования . Исследования проводились на Казачинском, Каратузском, Ужурском и Краснотуранском государственных сортоучастках в 2013–2015 гг. Каза-ч и нский ГСУ расположен в подтайге низменности, Ужурский – в лесостепи Причулымья, Каратузский – в южной лесостепи, Краснотуранский – в степи предгорий.

Подтайга низменности характеризуется хорошим влагообеспечением. Количество осадков за вегетацию – 299–376 мм. Сумма температур за вегетацию – от 1707,3 ºС в 2014 г. до 2130,6 ºС в 2015 г., длина безморозного периода – 90–100 дней. Почвы представлены оподзоленными черноземами, имеющими кислую реакцию.

Лесостепь Причулымья сравнительно хорошо увлажнена (268 мм осадков за период вегетации), отличается аномальным выпадением осадков в сентябре 2013 г. – 1019 мм. Безмо- розный период 85–105 дней, температура воздуха за период вегетации составляет 1887,9 ºС в 2014 г., 2207,8 ºС – в 2013 г.

Южная лесостепь характеризуется количеством осадков вегетационного периода от 288 мм в 2015 г. до 339 мм в 2015 г. Температура воздуха за период вегетации составляет от 2096,7 ºС в 2013 г. до 2304,8 ºС в 2015 г., продолжительность безморозного периода – 99– 105 дней.

В степи предгорий количество осадков вегетационного периода составляет от 188 мм в 2015 г. до 210 мм в 2014 г., сумма температур воздуха за вегетацию – от 2224,9 до 2503,2 ºС. Безморозный период – 94–134 дня.

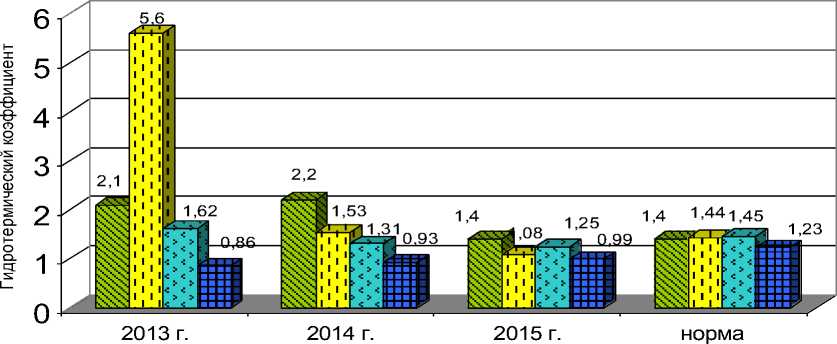

Гидротермический коэффициент (ГТК) для периода активной вегетации по многолетним данным (метеостанция Казачинская, Ужур, Ка-ратуз и Краснотуранск) составляет 1,4; 1,44; 1,45 и 1,23. Засушливые условия по показателю ГТК в годы исследования складывались в степной зоне (Краснотуранск), лесостепь характеризуется достаточным и умеренным увлажнением, за исключением лесостепи Причулымья (Ужур), где в 2013 г. увлажнение было избыточным. Гидротермический коэффициент в 2013 и 2014 гг. в подтайге низменности (Казачинское) соответствует избыточному увлажнению, в 2015 г. – умеренному (рис. 1).

■ Казачинское □ Ужур и Каратуз в Краснотуранск

Рис. 1. Гидротермический режим в пунктах исследования (2013–2015 гг.)

Обработка почвы осуществлялась согласно требованиям зональных систем земледелия и общепринятых рекомендаций для зон. Одновременно с посевом вносили азотные удобрения, осенью – после уборки урожая – фосфорно-калийные. Посев проводился для каждой зоны в оптимальные сроки на делянках учетной площадью 50 м2 в четырехкратной повторности. Размещение сортов и делянок производилось методом рендомизированных повторений. Норма высева – 4,5 млн на гектар, способ посева – рядовой. Предшественник – пшеница. Закладка опытов и наблюдения проводились в соответствии с методикой ГСИ [8]. Статистическая обработка результатов проведена с помощью программ «Многофакторный дисперсионный анализ», «Корреляционный анализ», «Дискриминантный анализ».

Исходным материалом являются сорта: пленчатые – Тубинский, Аргумен, Саян и Сиг; голозерные – Голец и Прогресс. Стандартом в группе пленчатых сортов является Тубинский, в группе голозерных – Голец. Определение белка в зерне овса проводили в лаборатории Красноярского филиала ГСУ «Госсортосеть» по Кьельдалю (ГОСТ 10846-91), валовой сбор белка – расчетным методом согласно методике ГСИ [8].

Результаты исследования . В подтаежной зоне сорта Саян и Сиг достоверно превосходят стандарт Тубинский по урожайности. По валовому сбору белка имеют преимущество перед стандартом все исследуемые сорта. В лесостепи превосходит стандарт Голец по урожайности и валовому сбору белка лишь голозерный сорт Прогресс (на 4,1 и 1,33 ц/га соответственно) на Ужурском ГСУ (табл. 1).

Выявлено преимущество по рассматриваемым показателям продуктивности в группе голозерных сортов степной зоны: по урожайности – на 4,1 ц/га, по валовому сбору белка – на 0,41 ц/га. Больший валовой сбор белка сорта Прогресс получен за счет урожайности.

По содержанию белка в зерне пленчатых сортов имеется преимущество перед стандартом Тубинским, однако больший сбор белка в группе пленчатых сортов овса имеет лишь Аргумент: 5,08 ц/га (см. табл. 1).

Таблица 1

Оценка продуктивности сортов овса в различных почвенно-климатических зонах Красноярского края (2014, 2015 гг.)

|

Сорт |

Урожайность, ц/га |

Содержание белка, % |

Валовой сбор белка, ц/га |

|||

|

Подтайга |

||||||

|

Тубинский ст. |

20,4 |

10,5 |

2,74 |

|||

|

Аргумент |

20,8 |

12,2 |

2,96 |

|||

|

Саян |

24,3 |

12,0 |

3,36 |

|||

|

Сиг |

22,6 |

11,7 |

3,11 |

|||

|

НСР 05 |

1,45 |

– |

0,2 |

|||

|

Лесостепь |

||||||

|

1* |

2** |

1 |

2 |

1 |

2 |

|

|

Тубинский ст. |

40,2 |

53,1 |

11,1 |

10,2 |

5,05 |

6,19 |

|

Аргумент |

39,0 |

48 |

12,3 |

10,3 |

5,49 |

5,7 |

|

Саян |

37,3 |

52,5 |

10,6 |

10,4 |

4,39 |

6,26 |

|

Сиг |

39,4 |

50,7 |

10,5 |

9,7 |

4,70 |

5,55 |

|

Голец ст. |

28,9 |

32,5 |

15,1 |

14,4 |

5,04 |

5,41 |

|

Прогресс |

28,3 |

36,6 |

13,7 |

15,9 |

4,46 |

6,74 |

|

НСР 05 |

1,69 |

2,9 |

– |

– |

0,21 |

0,4 |

|

Степь |

||||||

|

Тубинский ст. |

30 |

13,9 |

4,86 |

|||

|

Аргумент |

29,5 |

14,8 |

5,08 |

|||

|

Саян |

25,8 |

14,4 |

4,33 |

|||

|

Сиг |

28,7 |

13,8 |

4,60 |

|||

|

Голец ст. |

18,3 |

19,7 |

4,20 |

|||

|

Прогресс |

22,4 |

17,8 |

4,61 |

|||

|

НСР 05 |

0,77 |

– |

0,14 |

|||

* Курагинский ГСУ; ** Ужурский ГСУ.

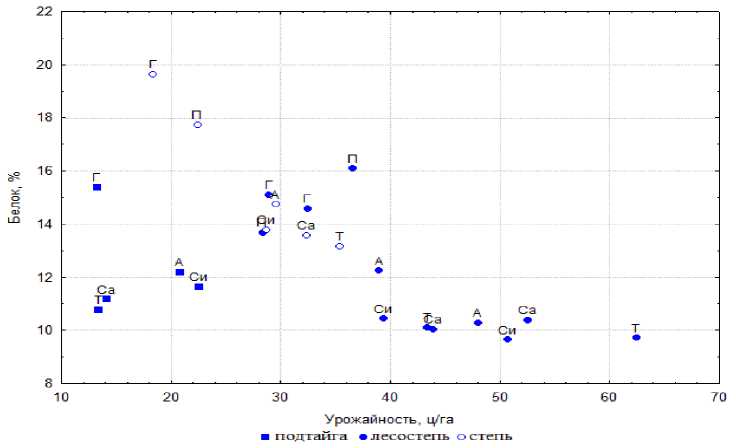

Для степной зоны характерна линейная отрицательная связь между содержанием белка и урожайностью, по результатам усредненных трехлетних данных, описываемая уравнением

= -0,4015 + 26,602, где y – содержание белка, %; x – урожайность, ц/га.

Связь статистически значима на уровне p < 0,01; коэффициент детерминации R2 = 0,9295.

Для лесостепной зоны связь между содержанием белка и урожайностью также отрицательная, однако она носит нелинейный характер и по результатам усредненных трехлетних данных описывается уравнением

= 130,05 , , где y – содержание белка, %; x – урожайность, ц/га.

Связь статистически значима на уровне p < 0,01; коэффициент детерминации R2 = 0,6796.

В подтаежной зоне статистически значимых связей между урожайностью и содержанием белка за исследуемый период не выявлено.

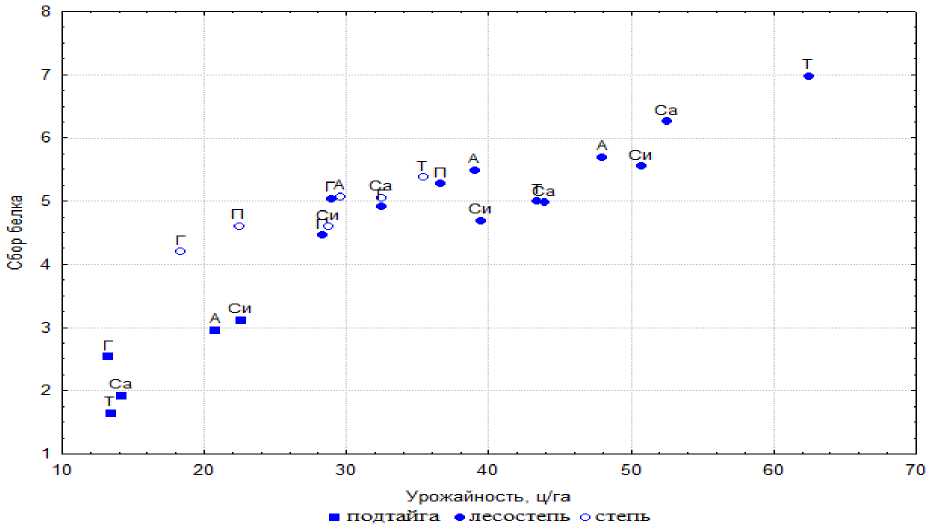

Между урожайностью и сбором белка сортов овса во всех почвенно-климатических зонах существует сильная положительная корреляционная связь (табл. 2).

Таблица 2

Корреляционная связь урожайности с содержанием и валовым сбором белка сортов овса

|

Почвенно-климатическая зона |

Признак |

|

|

Содержание белка |

Сбор белка |

|

|

Подтайга |

0,497 ± 0,354 |

0,970* ± 0,100 |

|

Лесостепь |

-0,739* ± 0,144 |

0,734* ± 0,144 |

|

Степь |

-0,739* ± 0,213 |

0,711* ± 0,222 |

Дискриминантный анализ показал, что природные зоны в высшей степени значимо (p < 0,001) различаются по комплексу показателей «урожайность» и «содержание белка» как в каждый из изученных годов, так и в среднем по 2013–2015 гг.

При этом в подтайге при содержании белка у стандарта 10,5 % у исследуемых сортов оно составляет от 11,7 % у сорта Сиг до 12,2 % у сорта Агрумент. Урожайность овса в подтайге минимальная в сравнении с лесостепной и степной зонами.

Для лесостепи Причулымья и южной лесостепи характерно содержание белка у стандарта Тубинский – 11,1–10,2 %, у стандарта Голец – 15,1–14,4 % соответственно при урожайности 40,2–53,1 и 28,9–32,5 ц/га. Имеет место значительное варьирование содержания белка в зерне сортов овса в лесостепной зоне (от 9,7 % у сорта Сиг до 15,9 % у сорта Прогресс), что связано с почвенно-климатическими условиями и биологическими особенностями сортов.

Более высокое содержание белка в зерне во всех почвенно-климатических зонах отмечено у голозерных сортов Голец и Прогресс (рис. 2).

Рис. 2. Распределение сортов овса по урожайности и содержанию белка в разных почвенно-климатических зонах Красноярского края (2013-2015 гг.). Обозначение сортов: А - Аргумент; Г - Голец ст.; П - Прогресс; Са - Саян; Си - Сиг; Т - Тубинский ст.

Однако по валовому сбору белка превосходит пленчатые только Прогресс в лесостепи Причулымья (табл. 1). По сбору белка в целом лидирует лесостепь: от 4,39–5,74 ц/га. В степной зоне достоверных различий по сбору белка между пленчатыми и голозерными сортами нет, в целом он составляет 4,2–5,08 ц/га. Минимальный сбор белка у сортов овса получен в подтаежной зоне (рис. 3).

Рис. 3. Распределение сортов овса по урожайности и сбору белка в разных почвенноклиматических зонах Красноярского края, (2013-2015 гг.) Обозначение сортов: А - Аргумент; Г - Голец ст.; П - Прогресс; Са - Саян; Си - Сиг; Т - Тубинский ст.

Выводы . Максимальная урожайность формируется у овса в лесостепной зоне, характеризующейся самыми благоприятными погодными условиями: 37,1–47,2 ц/га при урожайности в подтайге 9–24,7 ц/га, в степи – 20,6–35 ц/га. Если принять урожайность сортов овса в лесостепи за 100 %, в подтайге она составляет 39 %, в степи – 66 %.

Установлен вклад сорта в рост урожайности культуры во всех почвенно-климатических зонах края. В подтаежной зоне он составляет 2,2– 3,9 ц/га у сортов Сиг и Саян, в лесостепи При-чулымья и степи предгорий – 4,1 ц/га у сорта Прогресс.

Для лесостепи в среднем характерна повышенная урожайность при пониженном содержании белка, для степи – пониженная урожайность при повышенном содержании белка, для подтайги – низкая урожайность и низкое содержание белка.

Максимальный сбор белка получен в лесостепной зоне у сортов Тубинский, Саян и Прогресс.

Между урожайностью и содержанием белка в зерне сортов овса в лесостепной и степной зонах существует сильная отрицательная связь (-0,739). Установлена сильная положительная корреляционная зависимость между урожайностью и валовым сбором белка во всех исследуемых почвенно-климатических зонах Красноярского края: 0,711–0,970.

Список литературы Роль сорта в повышении продуктивности овса в Красноярском крае

- Байкалова Л.П. Серые хлеба в Восточной Сибири. -М., 2013. -300 с.

- Байкалова Л.П., Бобровский А.В. Влияние коэффициентов высева на содержание белка в зерне сортов овса в лесостепи Красноярского края//Вестн. КрасГАУ. -2013. -№ 1. -С. 54-56.

- Байкалова Л.П., Серебренников Ю.И., Яно-ва М.А. Яровой ячмень в Восточной Сиби-ри. -Красноярск, 2014. -360 с.

- Жученко А.А. Ресурсный потенциал произ-водства зерна в России. -М.: Агрорус, 2004. -1108 с.

- Косяненко Л.П. Агроэкологическое обосно-вание повышения адаптивного потенциала плѐнчатых и голозѐрных серых хлебов в Приенисейской Сибири: дис.. д-ра с.-х. наук. -Красноярск, 2008. -342 с.

- Лаптев А.И. Кормопроизводство в Красно-ярском крае. -Красноярск: Краснояр. кн. изд-во, 1976. -170 с.

- Сурин Н.А. Адаптивный потенциал сортов зерновых культур сибирской селекции и пу-ти его совершенствования (пшеница, яч-мень, овес)/Краснояр. науч.-исслед. ин-ститут сел. хоз-ва. -Новосибирск, 2011. -708 с.

- Федин М.А. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Общая часть, Выпуск первый. -М., 1985. -267 с.

- Berbiger, A., Cheri E., Jestin L. Improwemend of the feed gualitu in barleu. Reprinted from barley genetics//3 Progeedings of the third in-ternational barleu genetics symposium. -Garhing, 1975. -P. 565-571.