Роль сорта в увеличении производства высокобелкового зерна

Автор: Моисеенко Ю.В., Кузмичева Ю.В., Петрова С.Н., Парахин Н.В.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития общего земледелия

Статья в выпуске: 5 (32), 2011 года.

Бесплатный доступ

Изучена возможность создания эффективных растительно-микробных симбиозов в сортовых посевах гороха и сои. Показано, что учет сортовой специфичности бобовых культур по отношению к микросимбионту при создании технологии возделывания позволяет существенно увеличить урожайность зерна, сформированного за счет биологического азота.

Зерно, урожайность, зернобобовые культуры, сорт, симбиоз, растительно-микробные системы, азотфиксация, технология

Короткий адрес: https://sciup.org/147123747

IDR: 147123747 | УДК: 633.31/.37:631.461.5:631.55

Текст научной статьи Роль сорта в увеличении производства высокобелкового зерна

В решении проблемы обеспечения населения страны полноценным продовольствием растительного и животного происхождения ведущее место принадлежит растениеводству, в частности производству зерна [2, 3]. Если в настоящее время Россия вполне конкурентоспособна по пшенице , ячменю, поскольку является крупным экспортером и занимает второе место в мире, то с производством высокобелковых культур дело обстоит куда хуже . В тоже время производство белка зерновых культур всегда сопряжено со значительными техническими и технологическими издержками, главным образом связанными с применением минеральных азотных удобрений, тогда как белок бобовых – это симбиотически фиксированный азот, включенный в биологический синтез, а его производство и использование не связано с экологическими издержками [4, 5].

Однако потенциальные возможности получения экологически безопасной сельскохозяйственной продукции данной группы культур за счет азота воздуха используются далеко не в полной мере , поскольку при создании технологий их возделывания не учитываются как видовая , так и сортовая специфичность растений к взаимодействию с полезной почвенной микрофлорой .

Принимая во внимание общепризнанное мнение о том , что решающую роль в активизации симбиоза бобовых культур играет генотип сорта [6, 7], а специфичность микросимбионта по отношению к определенному виду и сорту растения наиболее ярко проявляется при формировании бобово - ризобиального симбиоза , нами была изучена возможность создания высокоэффективных растительно - микробных сообществ на основе взаимодействия селективных штаммов клубеньковых бактерий с различными сортами гороха и сои .

Материалы и методика исследований

Исследования проводились в 2007-2010 гг . в Орловском государственном аграрном университете в рамках совместной с Всероссийским НИИ зернобобовых и крупяных культур научно исследовательской программы , поддержанной Российским фондом фундаментальных исследований ( Грант РФФИ офи - ц 08-04-13565).

Объектом исследований служили три сорта гороха посевного с различной архитектоникой листа ( Спартак « гетерофильный », Темп « листочковый » и Фараон « усатый ») и два сорта сои ( Ланцетная и Свапа ).

Опытный материал был выращен в полевом селекционном севообороте , площадь делянки составила 10 м 2, повторность 4- х кратная , способ посева – рядовой . Размещение делянок – рендомизированное .

Почва опытного участка темно – серая лесная среднесуглинистая , подстилаемая лессовидным суглинком , средней окультуренности ( среднее содержание гумуса 5,1%, подвижного фосфора – 23,3, обменного калия – 9,7 мг /100 г почвы , рНсол – 5,3, гидролитическая кислотность – 4,4 мг экв /100 г почвы ). Предшественник – ячмень . Микрорельеф участка выровненный .

В опытах изучалась эффективность взаимодействия видоспецифичных штаммов клубеньковых бактерий с современными сортами гороха и сои. Ш таммы (R. leguminosarum, шт. 250а, R. leguminosarum, шт. 260б, R. leguminosarum, шт. 263б, B. japonicum, шт. 626а, B. japonicum, шт. 634а, B. japonicum, шт. 645б) изготовлены во ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии (г. Санкт-Петербург). Инокуляцию семян биопрепаратами проводили из расчета 200г на гектарную норму семян.

Метеорологические условия вегетационных периодов в годы исследований были контрастными , что позволило нам получить объективную оценку эффективности создания растительно - микробных симбиозов в посевах зернобобовых культур в условиях Орловской области .

Учет надземной и корневой фитомассы , осуществляли согласно методике Г . С . Посыпанова [8]. Нитрогеназную активность определяли методом редукции ацетилена в модификации В . П . Орлова [9] и А . С . Ш аина [10]. Содержание белка в семенах сои определяли с помощью анализатора зерна Infratec™ 1241 по оригинальной методике (Foss). Полученные данные статистически обработаны по Б . А . Доспехову [11] на персональном компьютере .

Результаты и их обсуждение

Полученные нами результаты дают основание считать , что залогом реализации адаптивного потенциала растительно - микробных симбиозов является использование особенностей формирования симбиотической системы конкретного сорта . Так , принадлежность изучаемых сортов гороха посевного к разным морфотипам обусловила формирование ими не только морфологически , но и функционально отличающихся симбиотических систем ( табл . 1).

Таблица 1 – Симбиотическая деятельность различных сортов гороха посевного , среднее 2008-2010 гг .

|

Показатель |

Спартак |

Темп |

Фараон |

|

Кол - во клубеньков , шт ./ раст . |

26,0 |

40,7 |

32,9 |

|

Масса клубеньков , мг / раст . |

81,9 |

154,4 |

77,3 |

|

Нитрогеназная активность , нмоль С 2 Н 4/ раст ./ час |

1177,7 |

1640,4 |

10,64,4 |

|

Азотфиксирующая способность , кг / га |

30,19 |

56,30 |

32,89 |

|

Доля N возд . в урожае , % |

17,4 |

34,3 |

24,7 |

Наиболее мощный и активный симбиотический аппарат при спонтанном заражении клубеньковыми бактериями за годы исследований сформировал листочковый сорт Темп . По усвоению азота воздуха на 1 га он также занимал лидирующее положение . За ним в порядке убывания азотфиксирующей способности расположились сорта Фараон и Спартак .

В отличие от гороха сорта сои по характеристикам симбиотической деятельности между собой практически не различались ( табл . 2).

Таблица 2 – Симбиотическая деятельность различных сортов гороха посевного , среднее 2007-2010 гг .

|

Показатель |

Свапа |

Ланцетная |

|

Кол - во клубеньков , шт ./ раст . |

14 |

12 |

|

Масса клубеньков , мг / раст . |

237 |

175 |

|

Нитрогеназная активность , нмольС 2 Н 4/ раст ./ час |

3519 ,2 |

3661,3 |

|

Азотфиксирующая способность , кг / га |

78, 5 |

80,2 |

|

Доля N возд . в урожае , % |

45,0 |

50,1 |

пШ

(L^

tv^

Однако наши наблюдения показали , что растительно - микробные системы , сформированные в агроценозах сои , отличались наибольшей продолжительностью функционирования в связи с более пролонгированным периодом активного симбиоза . По этой причине уровень фиксации атмосферного азота в посевах данной культуры был выше в 2 раза по сравнению с горохом посевным . Вместе с тем стоит отметить довольно высокую нодуляционную способность гороха в условиях естественного плодородия , которая в целом была выше , чем у сои на 55,4%.

В тоже время изучаемые сорта бобовых культур по - разному отзывались на экзогенную регуляцию растительно - микробных взаимодействий ( РМВ ).

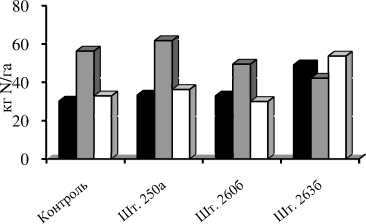

Так , инфицирование гороха сортов Спартак и Фараон штаммом R. leguminosarum 263 б наряду с усилением нодуляции корней обеспечило максимальную активизацию азотфиксирующей деятельности посевов , где они усваивали 49 - 53 кг азота воздуха на 1 га ( рис . 1).

■ Спартак

□ Темп □ Фараон

Рисунок 1 – Азотфиксирующая способность различных сортов гороха в зависимости от условий питания , среднее 2008-2010 гг .

Тогда как симбиотическая система сорта Темп была наиболее отзывчива на моноинокуляцию семян штаммом R. Leguminosarum 250 а , которая повысила азотфиксирующую способность агроценозов на 9,7% по сравнению с контролем .

Сорта сои также отличались выраженной специфичностью по отношению к интродуцируемым микроорганизмам ( рис . 2).

■ Свапа

□ Ланцетная

Рисунок 2 – Азотфиксирующая способность различных сортов сои в зависимости от условий питания , среднее 2007-2010 гг .

В посевах сорта Свапа наибольший биологический эффект обеспечил штамм B. Japonicum 634 а , который позволил увеличить ассимиляцию атмосферного азота в 1,6 раза по сравнению с контрольным уровнем .

Тогда как посевы сорта Ланцетная фиксировали максимальное количество молекулярного азота в результате инокуляции семян штаммом B. japonicum 626 а .

Сортоспецифичная реакция симбиотической системы изучаемых сортов зернобобовых культур на факторы регуляции РМВ нашла соответствующее отражение в формировании ими семенной продуктивности .

Так , максимальной прибавки урожайности гороха сортов Спартак и Фараон ( на уровне 42,5 и 50,4%, соответственно ) удалось добиться за счет моноинокуляции семян штаммом R. leguminosarum 263 б , что обусловлено активизацией симбиотической деятельности посевов ( табл . 3).

В свою очередь сорт Темп формировал наиболее продуктивные агроценозы при использовании в качестве инокулята штамма R. Leguminosarum 260 б , что позволило собрать с 1 га на 16,9% больше зерна по сравнению с контролем .

Таблица 3 – Урожайность различных сортов гороха в зависимости от приемов регуляции РМВ , т / га ( среднее 2008-2010 гг .)

|

Вариант |

Спартак |

Темп |

Фараон |

|

Контроль |

3,20 |

3,08 |

2,56 |

|

Ш тамм 250 а |

3,50 |

2,90 |

3,09 |

|

Ш тамм 260 б |

2,98 |

3,60 |

2,51 |

|

Ш тамм 263 б |

4,56 |

3,31 |

3,85 |

Кроме того активизация азотфиксирующей деятельности агроценозов гороха при изменении режима питания также способствовала повышению доли азота воздуха в формировании хозяйственно полезной части урожая , которая у сорта Спартак достигала 19,7%, у сорта Темп – 25,7%, у сорта Фараон – 27,1%.

Максимальный хозяйственный эффект ( на уровне 7,7%) в посевах сорта сои Свапа был получен в результате заражения семян штаммом B. Japonicum

634а, что сопряжено с азотфиксирующей способностью растений в данном варианте (табл. 4).

Таблица 4 – Урожайность различных сортов сои в зависимости от приемов регуляции РМВ , т / га ( среднее 2007-2010 гг .)

|

Вариант |

Свапа |

Ланцетная |

|

Контроль |

2,61 |

2,42 |

|

Ш тамм 645 б |

2,44 |

2,60 |

|

Ш тамм 626 а |

2,61 |

2,83 |

|

Ш тамм 634 а |

2,81 |

2,88 |

В то время как наиболее эффективными с хозяйственной точки зрения для сорта Ланцетная были штаммы B. Japonicum 626 а и 634 а , которые позволили собрать с 1 га на 16,9 и 19,0%, соответственно , больше зерна по сравнению с контрольным вариантом .

При этом формирование эффективного симбиоза с полезной почвенной микрофлорой повышало долю азота воздуха в урожае сои до 64,2 – 70,7%.

Заключение

Результаты наших исследований подтверждают , что важнейшим принципом формирования эффективного растительно - микробного симбиоза является учет сортовой индивидуальности растений .

Таким образом , подбор комплементарных пар макро - и микросимбионтов при создании сортовой агротехнологии возделывания зернобобовых культур является важным условием реализации их азотфиксирующей функции , обеспечивая интенсификацию производства высокобелкового зерна при максимальном вовлечении в продукционный процесс биологических ресурсов .

Список литературы Роль сорта в увеличении производства высокобелкового зерна

- Жученко, А.А. Обеспечение продовольствен-ной безопасности России в XXI веке на основе адаптивной стратегии устойчивого развития АПК/А.А. Жученко -М.: Трибуна Академии наук, 2008. -97 с

- Зарипова, Л.П. Состояние и пути решения проблемы кормового белка в республике Татарстан/Л.П. Зарипова, Ф.С. Гибадуллина//Кормо-производство. -2009. -№3. -С. 2 -5

- Савченко, И.В. Пути увеличения производства растительного белка в России/И.В. Савченко, А.М. Медведев, В.М. Лукомец и др.//Вестник РАСХН. -2009. -№1. -С. 11 -13

- Парахин, Н.В. Основные приоритеты устойчивого развития растениеводства/Н.В. Парахин//Вестник Орел ГАУ. -№2-3. -2006. -С. 7-11

- Парахин, Н.В. Сельскохозяйственные аспекты симбиотической азотфисаци/Н.В. Парахин, С.Н. Петрова -М.: КолосС, 2006. -158 с

- Тихонович И.А. Генетика симбиотической азотфисации с основами селекции/И.А. Тихонович, Н.А. Проворов -СПб.: Наука, 1998. -194 с

- Проворов, Н.А. Эколого-генетические принципы селекции растений на повышение эффективности взаимодействия с микроорганизмами/Н.А. Проворов, И.А. Тихонович//Сельскохозяйствен-ная биология, 2003. -№3. -С.11-23

- Посыпанов, Г.С. Биологический азот. Проблемы экологии и растительного белка/Г.С. Посыпанов -М.: Изд-во МСХА, 1993. -272 с

- Орлов, В.П. Методика оценки активности симбиотической азотфиксации селекционного материала зернобобовых культур ацетиленовым методом/В.П. Орлов и др -Орел: ВНИИ ЗБК, 1984. -16 с

- Шаин, А.С. Оценка и создание нового исходного материала клевера лугового с повышенной белковой продуктивностью и азотфиксирующей способностью: Автореф. дис. … канд. с.-х. наук/А.С. Шаин -М., 1990

- Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта/Б.А. Доспехов -М.: Агропромиздат, 1985. -351 с