Роль США в обеспечении энергетической безопасности Федеративной Республики Германия

Автор: Балашов И.Б.

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Политика

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

США стремятся подтвердить статус мирового лидера в сфере традиционной энергетики и считают приоритетным взаимодействие с Европейским союзом (ЕС) в этой области. Цель настоящего исследования - выявить существующие и потенциальные проблемы современного энергетического сотрудничества между США и Германией. Научная новизна состоит в том, что выявленные проблемы способны стать основой для опровержения популярного в научно-аналитической среде взгляда на США как на главного гаранта энергетической безопасности ЕС и, следовательно, Германии на современном этапе сверхполяризации мироустройства. Проведен анализ энергетического (газового) сотрудничества США и ФРГ для выявления возможности обеспечения энергетической безопасности Германии за счет американского сжиженного природного газа (СПГ). Описаны теоретические и методологические основы изучения энергетических вопросов в международной политике с включением в исследование избранных подходов, позволяющих проводить анализ при помощи логического метода и метода моделирования. С опорой на первопричины энергетического сотрудничества США и Германии изучены его современные аспекты. Практическая значимость заключается в том, что материалы и выводы могут быть использованы для дальнейшего изучения и анализа вопроса обеспечения энергетической безопасности Германии.

Энергетическая безопасность, природный газ, спг, сша, германия, моделирование международных связей

Короткий адрес: https://sciup.org/149145331

IDR: 149145331 | УДК: 327(73:430):620.9 | DOI: 10.24158/pep.2024.3.8

Текст научной статьи Роль США в обеспечении энергетической безопасности Федеративной Республики Германия

производимые внутри ФРГ технологии альтернативной энергетики до сих пор были способны обеспечивать не более 40 % энергетического баланса страны. В результате, к концу 2023 г. Германия стала одним из крупнейших в Европе импортеров электроэнергии.

США, как одна из крупнейших стран-экспортеров энергоносителей, играют определенную роль в обеспечении энергетической безопасности Германии. С одной стороны, немецкий энергетический концерн Uniper планирует заключение контрактов с Chevron и другими поставщиками газа из США до конца 2020-х гг. С другой стороны, план экономического роста Германии на 2023 г. провалился в т.ч. из-за того, что на современном этапе ежемесячные поставки СПГ из США в Германию могут обеспечить газом не более 200 немецких промышленных объектов. Таким образом, цель исследования заключается в выявлении существующих и потенциальных проблем современного энергетического сотрудничества между США и Германией. Автором предполагается, что с 2022 г. – после высвобождения значительных объемов импорта в связи с сокращением поставок российских энергоносителей в ЕС – формируется зависимость Германии от США в сфере поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Параллельно с этим в исследовании предпринимается попытка опровергнуть (или поставить под вопрос) популярный в научно-аналитической среде взгляд на США как на главного экспортера СПГ, способного обеспечить ФРГ достаточными объемами энергоносителей до момента ее полной «углеродной нейтрализации», исходя из того, что 50 млрд м3 СПГ, о которых идет речь на современном этапе, не хватает даже на один год устойчивого роста немецкой экономики. Кроме того, ставится под сомнение, что простое наращивание импорта Германией американского СПГ безусловно ведет к упрочению ее энергобезопасности. В дополнение к этому, впервые для углубления понимания политики государства-импортера (в данном исследовании – ФРГ), автором рассматриваются общие положения стратегий нефтегазовых компаний.

Материалы и методы

Теоретико-методологические основы исследований энергетической политики в США и ФРГ (с рассмотрением литературной базы) . На современном этапе интеграции вопросов энергетики в плоскость научных исследований международных отношений одной из наиболее интересных тем выступает германо-американское энергетическое сотрудничество, которое включено в рамки анализа активно формирующегося трансатлантического (евроатлантического) энергетического рынка.

По мнению европейского исследователя энергетической политики Г. Чеснакаса, после поляризации мирового баланса 1990-х гг. в сфере международных политэкономических исследований не было выработано конкретных подходов к анализу трансатлантических связей в области энергетики, способных выделить его в отдельную проблематику (Česnakas, 2010). Это утверждение не теряет своей актуальности и на современном этапе крайнего контрастирования международно-политических процессов.

Так, на основании статистики ключевых слов, предоставленной наукометрической базой данных Google Scholar, в исследованиях международной энергетики в период 2010–2023 гг., как и ранее, в первую очередь применяются, касательно политического анализа, теоретическая база (нео)реализма и методология сравнительной политики; для макроэкономического анализа используются стандартные эмпирические методы – количественный и сравнительные методы анализа данных, сценарный и прогностический подходы1.

Проблема поиска научного подхода в исследованиях данного проблемного поля связана, в первую очередь, с тем, что традиционные для международной энергетики теоретические, методологические подходы и нарративы делают возможным изучение перспектив любой энергетической кооперации только для одной из вовлеченных в нее сторон (точнее – для ее энергетической безопасности) (Хлопов, 2022). Отдельную проблему это составляет в случае США и Германии. Она заключается в том, что фундаментальные монографии и статьи, посвященные международному измерению энергетической безопасности и в целом энергетическим отношениям, принадлежат главным образом американским ученым (Боровский, Трачук, 2015). К началу перехода энергетических рынков в стадию сверхглобализации в 2022 г., исследователями из аналитических центров США было выделено не менее 20 различных подходов к научному анализу энергетических связей в международной экономике, большинство из которых являются комплементарными; они применяются для анализа различных составляющих энергетических отношений между государствами и корпорациями. Наиболее уместными из ставших классическими подходов представляются структурный (неоклассический) реализм (С. Рафаэль, Д. Моран, Д. Стокс, Д. Ергин) и политико-экономический конструктивизм, представленный в исследованиях Б. Совакула и

О. Уэвера. Синтез этих двух парадигм дает проверенные возможности комплексного анализа при помощи моделирования международных связей (Telhami, 2002).

С другой стороны, крайне ограниченной является теоретико-методологическая база исследований международной энергетики в Германии. Не будет большим преувеличением утверждение о том, что парадигматическая направленность немецких исследований международной энергетики с конца 1950-х гг. остается неизменной, держась в русле концепции «социального рыночного хозяйства», которая получила значительное (но не содержательное) развитие и относительную новизну лишь в исследованиях интеграционных объединений в 1990-х гг. Суть этого развития – в переносе (экстраполяции) концепта социально-ориентированного рынка энергетики на пространство Европейского союза (Салыгин, Меден, 2015).

Энергетические исследования США пережили значительно большее число стадий качественного развития фактологической и методологической основы исследований, проводимых многочисленными аналитическими центрами и научно-исследовательскими институтами (Национальные энергетические лаборатории в Питтсбурге, Моргантауне и Олбани, Американский институт нефти в Вашингтоне, Американский центр цифровизации энергетики в Хьюстоне, не считая многочисленных энергетических департаментов институтов изучения внешней политики) начиная с 1920-х гг. (Боровский, 2019). Это придает американской научно-исследовательской базе изучения «внешней энергетики» такую важную характеристику, как междисциплинарность (интегративность), смысл которой состоит в заключении политических и экономических факторов в единое исследовательское поле.

Таким образом, в США упор делается на поиск путей наиболее эффективного слияния стратегий государственных, частных и социальных институтов для обеспечения национальной энергетической безопасности. Это означает, что проработка энергетических интересов США является достаточно глубокой, в отличие от Германии. Однако интересы в области энергетики обеих сторон объединяет то, что, во-первых, в сложившихся обстоятельствах международной жизни они не имеют реализуемых альтернатив, а во-вторых, консолидируют реальные потребности множества акторов, аффилированных с США и Германией (в неполитическом отношении). В этой связи возможным является рассмотрение энергетических отношений Вашингтона и Берлина через призму инновационной парадигмы позиционного реализма китайского исследователя Вей Сонга1.

Выбор неореализма, политического конструктивизма и позиционного реализма, как инструментов изучения роли США в обеспечении энергетической безопасности ФРГ, осложняется тем, что уже в фундаментальных исследованиях, таких как аналитические работы Немецкого энергетического агентства, наличие национального энергетического рынка в Германии фактически отрицается и переносится на супранациональный уровень2. Этот сдвиг, по описанию немецкого исследователя, профессора политической экономии энергетики А. Гольдтау, заключается в трех основных аспектах:

-

– секьюритизация энергетики, о проблематичности которой делается вывод в настоящем исследовании;

-

– более реалистичный подход к внешним действиям в области климата;

-

– переориентация на надгосударственное участие (Goldthau, Youngs, 2023).

При этом объяснительная способность в значительной степени теоретизированного подхода большинства немецких исследователей (К. Кемферт, С. Мюллер-Крайнер, К. Курце, С. Хаас) не распространяется на энергетическое взаимодействие США и ФРГ, характеризующееся максимальной практичностью и даже прагматичностью, особенно с американской стороны. По этой причине в рамках научных исследований объективное объяснение того, почему с 2017 г. поставки американского СПГ в ФРГ непрерывно растут, нужно искать среди мотивов американской стороны.

Причины начала сотрудничества США и Германии по СПГ. В 2010–2016 гг. американский СПГ становился менее конкурентоспособным на мировом рынке энергоносителей. Расходы на сжижение и транспортировку американского газа достигали 60 % в структуре затрат и увеличивали общую стоимость газовых контрактов вполовину, несмотря на растущую добычу. Подписание в 2015–2016 гг. президентом США Б. Обамой указов, направленных на сокращение использования шельфов Арктики и Атлантики для добычи природного газа американскими корпорациями, серьезно повлияло на динамику цен американского сланцевого газа, который, как предполагалось, станет универсальным средством для обеспечения глобальной энергетической безопасности. Так, рост цен на этот тип энергоносителей в период 2015–2018 гг. составлял в среднем 11 долларов США / тыс. м3 в месяц1. Ситуация для национальной энергетики США достигла критической точки, когда страна стала импортировать больше газа и переплачивать за возможность добычи в других точках мира (Саудовская Аравия, Южная Америка, Австралия).

В дополнение к этому климатическая повестка, номинальное лидерство в которой на рубеже 2000-х – 2010-х гг. перешло к ЕС, обернулась серьезной проблемой для американских экспортеров СПГ. Европейские чиновники стремились оказать давление на энергетическую политику США в рамках Программы ЕС по борьбе с изменением климата на период 2013–2020 гг. (принята в 2008 г.) и на Копенгагенской климатической конференции ООН (2009 г.) (Болгова, Столярова, 2022). С 2010 г. начался период активных судебных разбирательств по вопросам внутренних и внешних « газовых монополий и манипулятивных практик » со стороны корпораций-импортеров, а также выработка юридических способов их пресечения (Дегтерев, Истомин, 2015).

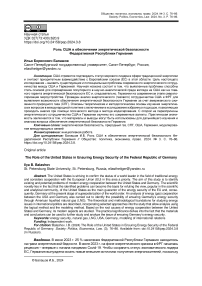

В результате, к 2017 г. из вышеназванных основных событий и процессов сформировался своеобразный международно-политический конструкт с результирующим ограничением энергетических амбиций США, который может быть представлен в виде следующей модели (рис. 1). Важно уточнить, что представленная модель характеризуется замкнутостью, закрытостью, нелинейностью и, кроме того, равновесностью факторов, в связи с чем следует отметить ее условный характер. Как видим, в данной событийно-процессуальной модели каждое событие (обозначены точками), обусловлено минимум двумя причинами (обозначены линиями), в конечном итоге к нему приведшими. Эта объяснительная модель, которая отвечает интегративным принципам конструктивизма и неоклассического реализма2, иллюстрирует неизбежность такого итога для энергетики США при всех заданных обстоятельствах.

Рисунок 1 – Модель международно-политического конструкта, ограничивающего энергетические амбиции США в 2010–2017 гг.3

Figure 1 – А Model of an International Political Construct Limiting the Energy Ambitions of the United States in 2010–2017

Для высвобождения внешнего потенциала энергетической политики США необходимо было создать другой, критический (не объяснительный) конструкт, все звенья которого замыкались бы только на необходимый результат: « превратить США в самую мощную энергетическую державу мира » (согласно одному из основных лозунгов администрации Д. Трампа 2017–2021 гг.), иными словами – сделать Соединенные Штаты крупнейшим экспортером СПГ в мире.

Геополитическое пространство для подобного маневра ограничивалось Европейским союзом и Восточной Азией (Guliyev, 2020), имеющими среди макрорегионов мира наибольшую предельную склонность к потреблению природного газа. Однако из-за начатой США торговой войны против КНР возможности экспорта в Азию были серьезным образом лимитированы. Китайское правительственное агентство по финансам решило повысить пошлины на американские энергоносители с 10 до 25 %. Одновременно Китайское агентство по энергетике подписало указ о сокращении объемов импорта природного газа.

Решения Пекина, приведшие к снижению импорта американского СПГ в 13 раз, предопределили единственное геополитическое направление для реализации внешних энергетических интересов США, а именно ЕС. Необходимо было убедить руководство ФРГ в необходимости поставок в Европу американского газа, для чего требовались серьезные рычаги воздействия. Д. Трамп отказался от создания доктрины вмешательства в дела иностранных государств и предложил собственную стратегию давления (табл. 1).

Таблица 1 – Стратегия давления Д. Трампа на руководство ФРГ для увеличения продаж СПГ

Table 1 – D. Trump’s Strategy of Pressure on the German Leadership to Increase LNG Sales

|

Формулировка идеи |

Суть действий |

Стратагема |

Отношение к энергетике |

Результат |

|

« Энергетическое оружие России » |

Давление на «Северный поток-2» |

Разработка и намеренная публикация окончательной версии пакета санкций против компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2»; демонстративное введение ограничений против отдельных немецких компаний – участников проекта (август 2018 г.) |

Прямое |

Сертификация «Северного потока-2» остановлена, ввод в эксплуатацию не произведен |

|

« Справедливая торговля » |

Ужесточение условий торговли промышленными товарами с ФРГ |

Угроза дополнительного повышения (до 35 %) барьеров на импорт продукции немецких автомобильных концернов |

Отсутствует |

Дополнительные пошлины введены не были |

|

« Обязанность платить » |

Требование выполнения условий Договора НАТО |

Угроза вывода военных и сокращения инвестиций США из ФРГ в случае если Германия не выплатит долги по взносам в фонд НАТО (2 % от ВВП ежегодно) |

Отсутствует |

По заявлению А. Меркель, полная выплата задолженностей станет возможной к концу 2024 г. |

|

« Климатическая мистификация » |

Отказ от поддержки климатических фондов ФРГ |

Угроза прекращения спонсирования немецких экологических фондов средствами американских НКО еще до официального выхода США из Парижского соглашения (июнь 2020 г.) и репутационного подрыва европейского «зеленого курса» |

Прямое |

Результат неизвестен |

Осознавая асимметрию мотивации к энергетическому сотрудничеству по разные стороны Атлантического океана, Д. Трамп, по сути, использовал классическую стратегию принуждения с экспликацией риска в международной политике, описанную известным американским политическим конфликтологом Т. Шеллингом (Shelling, 1966). Трамп искусственно повышал вероятность будущих издержек для «противника». Согласно объяснению данной стратегии исследователей

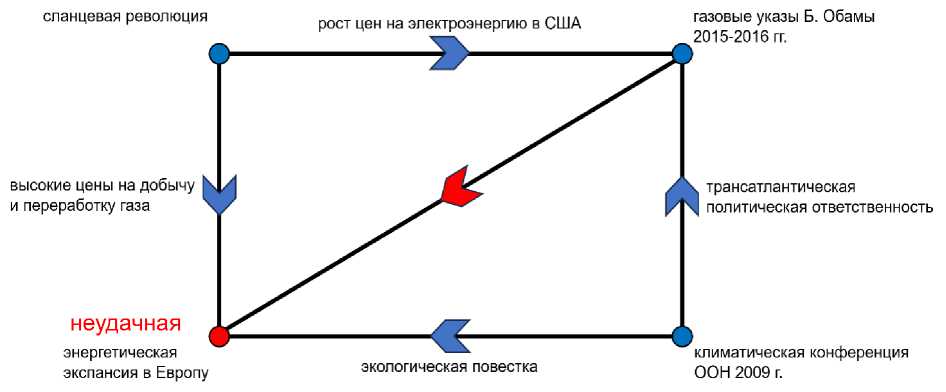

Р. Арта и П. Кронина, выдвинув предельно четкие требования (рис. 2), Д. Трамп создал в сознании руководства А. Меркель ощущения необходимости срочных изменений и страха перед неприемлемой для Берлина эскалацией в отношениях с Вашингтоном (Art, Cronin, 2003).

Рисунок 2 – Модель стратегии давления Д. Трампа на руководство ФРГ для увеличения продаж СПГ

Figure 2 – A model of D. Trump’s Pressure Strategy on the German Leadership to Increase LNG Sales

Нормативная база энергетики США и ФРГ . Нормативная база обоих государств не дает однозначного понимания того, как должны развиваться энергетические отношения США и Германии. Сложность заключается в том, что эта база регулирует национальное, а не международное измерение энергетики. Так, указы «Об упрощении регулирования и снижении нормативных издержек в нефтегазовой сфере» (январь 2017 г.) и «О поддержке энергетической независимости и экономического роста» (март 2017 г.) отменили ряд решений по восстановлению экологического баланса1. Отчет Министерства энергетики за октябрь 2017 г. содержит рекомендации по упрощению лицензионных процедур для терминалов СПГ и новых НИИ (лабораторий) по исследованию газодобычи2.

Одними из немногих законодательных актов, регулирующих энергетику в ее внешнем измерении, являются закон Хиггинса-Кэссиди «СПГ сейчас» (впервые предложен в 2017 г., одобрен в 2023 г.) и Закон о защите энергетической безопасности Европы (принят 2019 г.). Первый способствовал ускорению разработки нефтегазовых проектов и в сочетании с рядом указов Д. Трампа, изданных в 2018 г., ограничивает возможности штатов препятствовать этому в соответствии с законом «О чистой воде»3. Второй содержит положения о том, что российский газ, идущий по трубопроводам напрямую в Германию, угрожает экономической стабильности ЕС и даже национальной безопасности США. Законы разрешали вводить санкции против компаний, участвовавших в укладке труб, финансировании, спонсировании «Северных потоков», а также участвовавших в данном проекте каким-либо иным образом4.

Нормативная база Германии крайне узка, поскольку практически не содержит в себе мер по внешнему обеспечению энергетической безопасности ФРГ посредством традиционных энергоносителей. Однако стоит обратить внимание на тот факт, что регулярно редактируемые планы «Energiewende 2030» («Энергетический переход 2030»), «План действий в области климата» и

«Национальный план действий в области энергетики и климата до 2050 г.» регулярно обновляются. Суть обновлений заключается в переносе сроков достижения абсолютной углеродной нейтральности и увеличении «переходного периода», когда будет только возрастать потребность в дополнительных резервах природного газа. Согласно стратегии «энергетического перехода» в этот период (примерно до 2045 г.) зависимость Германии от внешних поставщиков СПГ будет достигать 90 %, а общий объем национальных резервов СПГ должен быть увеличен до 200 млрд м3 уже к 2027 г.1

Современная ситуация в газовых отношениях США и ФРГ . Последнее положение мотивирует энергетические концерны Uniper и E.ON (ФРГ) закупать больше энергоносителей у поставщиков из США. Это создает ситуацию, при которой каждая из экспортирующих природный газ компаний, заключая новые контракты с немецкими энергоконцернами, стимулирует своих конкурентов делать то же самое2. Эта схема не работает с корпорациями других крупных стран-экспортеров энергетики – например, Катара или ОАЭ – поскольку, в отличие от США, в этих странах существуют государственные монополии на добычу и экспорт СПГ. Невзирая на ужесточаемые требования о диверсификации, министерство иностранных дел, а также министерство экономики и защиты климата ФРГ, получившие директиву в управлении внешней энергетикой после национализации значительного объема активов немецких энергоконцернов, рассчитывают достичь реализации 60–70 % своих потребностей в природном газе за счет одной страны-экспортера – США (Perdana, Vielle, Schenckery, 2022).

Такой подход, провоцирующий американских нефтегазовых мейджоров конкурировать друг с другом, не оказывая значительного влияния на стратегии друг друга, а также на стратегию Белого дома по модерированию транс-региональных энергетических потоков, на первый взгляд кажется успешным, особенно учитывая финансовые и инвестиционные проблемы в энергетическом секторе США3. В ноябре 2023 г. Агентство по энергетическим исследованиям США сообщило, что поставки американского СПГ в Европу побили исторический рекорд (доля на рынке – 52 %, более 100 млрд м3)4. Однако следует учитывать, что поле интересов левоцентристского правительства ФРГ существенно шире поля интересов американских энергоэкспортеров. США готовы продавать СПГ Германии, постоянно увеличивая объемы экспорта, однако в их планы не входит обеспечение энергетической безопасности Германии. Закон «О защите энергетической безопасности Европы» имеет характер директивы, не ограничивающей свободы внешней торговли нефтегазовых компаний США и свободы формулирования их собственных, независимых стратегий.

Основные аспекты энергетического взаимодействия США и ФРГ . Для того чтобы определить перспективы обеспечения энергетической безопасности Германии за счет импорта СПГ из США, необходимо проанализировать аспекты энергетического взаимодействия двух государств.

Во-первых, нужно помнить, что пока функционировал газопровод «Северный поток» и находился в стадии готовности к эксплуатации газопровод «Северный поток-2», вся риторика официального Берлина о диверсификации внешних источников энергоносителей велась с прицелом на исчерпывающую замену поставок российского газа. В общей сложности, при максимальной эффективности транзита, включая потенциальный транзит по «Северному потоку-2», российский экспорт должен был достичь 130 млрд м3 природного газа в год (только в Германию).

Возможность долгосрочного планирования для импортирующих и потребляющих компаний ФРГ (минимум на год вперед), которую предоставляли договоры о поставке природного газа из России, не предусмотрены хедж-контрактами (фьючерсами) на поставку из США, заключаемыми на субрегиональных и макрорегиональных биржах по общим правилам – по аналогии с нефтяными активами. Ежедневная динамика рынка СПГ, порой превышающая 5 % за сутки (если рассматривать немедленные расчеты или расчеты «завтра»), дерегулирует государственное плани-рование5 и принципиально не дает возможности оценить, к какому сроку удастся заполнить газовые хранилища за счет мощностей одного поставщика.

Тем не менее в период 2016–2021 гг. ситуация на газовым рынке ЕС медленно менялась в пользу американского газа. Это становится очевидным при сравнении данных 2016 г., когда был подписан первый контракт на экспорт американского СПГ в ЕС, с данными 2021 г., когда российский газ в последний раз поставлялся в Германию в максимально возможном объеме. В 2016 г. объем российского газа, поставляемого в страны ЕС, составил 54 % от общего импорта этого вида энергии, в то время как на американский газ приходилось всего 1,7 %. В 2021 г. ситуация в процентном соотношении коренным образом изменилась: около 20 % СПГ в ЕС поступало из России, тогда как уже 28 % импортировалось из США1.

Однако необходимо учитывать, что российский газ поступал к немецким потребителям по трубопроводам либо через Польшу и Украину (по трубопроводу «Дружба»), либо напрямую (по «Северному потоку»), в то время как американский СПГ доставляется в разные порты назначения в разных государствах – например, Францию, Испанию, Италию и Грецию. Кроме того, стоимость российского газа в обе рассматриваемые даты была значительно ниже, чем цена, предлагаемая американскими корпорациями (в 2016 г. разница составляла 23 %, а в 2021 г. – уже 120 %)2.

Во-вторых, готовность США увеличивать экспорт газа в Германию за счет его уменьшения в другие страны ЕС и Великобританию на данный момент ставится под сомнение. Эти страны оставались основными направлениями экспорта СПГ из США в первой половине 2023 г., на их долю приходилось 67,0 % (200 млн м3/сут) от общего объема экспорта США. Однако рост экспорта природного газа США в первой половине 2023 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.) составил всего 4,0 %, из них на Германию пришлось менее 0,3 %. При этом по имеющимся на 2022 г. данным объемы поставок СПГ в Германию были ниже, чем в любую другую страну Западной Европы3.

Со стороны Германии проблема заключается в том, что у нее нет таких мощностей по регазификации, как, например, у Великобритании, Нидерландов и Бельгии. На данный момент в Германии лишь частично функционируют всего три терминала по приему СПГ, и за первое полугодие 2023 г. через них прошло только 6,4 % (примерно 29 млн т) от общего импорта газа, причем более половины его было поставлено из Норвегии, а не из США4.

Стоит также отметить, что покупая американский СПГ, Германия, скорее всего, не сможет развить свою роль как регазификационного хаба Европы. С одной стороны, это связано с тем, что ФРГ импортирует все еще недостаточно газа (по итогам 2022 г. – не более 20 млрд м3). С другой стороны, Германия больше не имеет возможности распределять газ по европейским трубопроводам, вследствие чего, по мнению сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Т. Круппалы, ее реэкспорт газа в соседние страны может снизиться до минимального исторического уровня (5 млрд м3/год или ниже).

В дополнение к этому в стратегиях 2023 г. нефтегазовых компаний Freeport LNG и ExxonMobil, крупнейших поставщиков газа в Европу, предусмотрено увеличение поставок СПГ традиционным приобретателям газа «по трубе» из Германии: Бельгии, Франции и Италии. В общей сложности это увеличение должно составить по меньшей мере 20 млрд м3 ежегодно5. Теперь от того, насколько реальный спрос на природный газ европейских потребителей будет удовлетворяться поставками американских энергетических гигантов, будет зависеть и баланс на газовом рынке самой Германии6. Это означает, что Германия в ближайшем будущем может утратить свою роль в распределении газовых потоков по Европе.

В-третьих, вызывает вопросы то, насколько соотносится импорт американского СПГ с «зеленым курсом», проводимым официальным Берлином с 2011 г. Проблема заключается в том, что цена на газ в Германии на 300 % выше, чем в США (380–400 долларов/тыс. м3 по сравнению с 95–100 долларами/тыс. м3). Эта разница проистекает из низкой экологичности американских энергоносителей. На сжижение и разжижение сланцевого газа, добываемого в США и экспортируемого в Европу, приходится не менее 10 % тепловой способности ациклических углеводородов (13000 МДж только с 1 т СПГ), влияющих на глобальное потепление. Это означает, что на принимающем терминале при преобразовании газа выделяется не менее половины его радиационного потенциала. Метан (CH 4 ), в очищенном виде представляющий собой производную природного газа, является сильнейшим «парником», радиационный эффект которого в 28 раз превышает парниковое действие углекислого газа (CO 2 ).

Однако критика импорта Германией американского сланцевого газа, вредность которого еще в 2014 г. была доказана 8 разными независимыми исследовательскими агентствами США (Souther et al., 2014), пока что не является системной. Отдельные депутаты Бундестага указывают на тот факт, что использование «грязного» американского СПГ противоречит плану «Energiewende», однако критика «зеленого курса» строится скорее на малой эффективности альтернативных энергоносителей и высокой цене на них.

Глобальное измерение энергетики по-прежнему оставляет возможности для дальнейшего газового сотрудничества между США и ФРГ. Так, в заключительном докладе 28-й Всемирной климатической конференции ООН (30 ноября – 12 декабря 2023 г.), в том числе под давлением США не было принято положение « об окончательном отказе от ископаемого топлива »; ФРГ также не поддержала включение этого положения. При этом США и ФРГ выступили основными инициаторами создания по итогам этого климатического саммита Фонда возмещения ущерба климату, взнос средств в который, однако, направлен на борьбу с «экологической враждебностью» только в развивающихся странах, а не в Европе – в расчете на то, что индустриальные страны « сами определят вектор решения своих энергетических проблем »1.

Таким образом, Германия тратит огромные средства и на борьбу с изменением климата (единовременный взнос в упомянутый фонд со стороны федерального кабинета составит 60 млн долларов США), и на приобретение неэкологичного и неэффективного (поскольку потери энергии при обработке СПГ составляют 25 %) американского газа по ценам, превышающим среднерыночные на 70–80 % в годовом выражении (2023–2024 гг.). И если видимых изменений и общественной поддержки у «зеленого курса» левоцентристского кабинета ФРГ все еще не наблюдается, то американский СПГ реально способен если не восстановить, то улучшить непрочное положение немецкой экономики за счет обеспечения энергией домохозяйств, создав ситуацию зависимости немецкого и европейского рынка от экспорта американского СПГ.

Выводы . Итак, немецкий импорт американского СПГ – это важнейший аспект современных евроатлантических энергетических отношений. Однако истинной целью этого импорта является хотя бы частичное удовлетворение потребностей хозяйственных субъектов электроэнергии в ФРГ. Обеспечение промышленных предприятий надежным доступом к энергии является вторичной задачей по двум причинам. Во-первых, до 2027 г., начиная с которого компании Venture Global LNG и EQT смогут поставлять газ по цене ниже 380 долларов США/тыс. м3, экономический рост ФРГ, не обеспечиваемый должными объемами энергии, может устойчиво (и необратимо) принять отрицательные значения. Во-вторых, индустриальный рост Германии уже сейчас сдерживается релокацией производств, в процессе которой предприятия-«релоканты» перемещаются в США. Для этого в США в 2022–2023 гг. было разработано законодательство, упрощающее процедуры регистрации и сотрудничества с правительственными и коммерческими организациями юридических лиц иностранного происхождения в США2.

Таким образом, американские газовые экспортеры вполне могут справиться с задачей обеспечения энергетической безопасности современной Германии, но не с задачей поддержания экономического роста ФРГ. Для ФРГ результат увеличения в ближайшие 3–5 лет поставок СПГ в Европейский союз до 200 млрд м3 в год не может быть оценен однозначно без ясного понимания перспектив экономического роста в политически и экономически турбулентной Германии. Отсюда следует, что для восстановления устойчивого роста ВВП, каким он был в 2015–2018 гг., ФРГ (и в целом странам Западной Европы) требуется поддержка США в ряде других секторов, важных с политико-экономической точки зрения. Это говорит об актуальности редко упоминаемой теперь парадигмы гегемонистской стабильности в международной политической экономии (Р. Гилпин, Ч. Киндлбергер).

Но существуют и другие, более однозначные факторы определения вектора энергетических отношений США и Германии. Непрочная нормативная база ФРГ и отсутствие достаточного количества прикладных исследований в области внутренней и внешней энергетической политики предопределяет невыгодное в целом превосходство ценностей «энергетического перехода» и «независимости» Германии от внешних энергетических угроз (основной из которых видится Россия) над стратегическими подходами. Это порождает необходимость секьюритизации энергетической безопасности, в возможность полноценного обеспечения которой сегодня верит не более 15 % политически активных немецких граждан. Параллельно, в соответствии с парадигмой секьюритизации в международной политике, требования федерального кабинета к энергетической безопасности уменьшаются, что дает возможность формирования новой зависимости от другого, «ценностно приемлемого» внешнего источника, в данном случае – от США.

Исторический опыт неоднократно подтверждал, что ФРГ склонна в отдельные периоды к сближению с США в энергетических вопросах. Однако стратегия принуждения президента США Д. Трампа продемонстрировала не только готовность Вашингтона указывать Берлину, как формулировать свою энергетическую политику, но и готовность самого Берлина неуклонно подчиняться этим указаниям. Таким образом, зависимость Германии от энергетической системы США формируется также и в политической плоскости. Это имеет еще большее значение, поскольку в этом случае в зависимость ставятся не только энергетические потоки на евроатлантическом пространстве, но и вся система управления ими.

Список литературы Роль США в обеспечении энергетической безопасности Федеративной Республики Германия

- Болгова И.В., Столярова С.А. Климатическое лидерство ЕС: новые формы глобальной конкуренции // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. 2022. № 2 (847). C. 11–18. https://doi.org/10.52070/2500-347X_2022_2_847_11.

- Боровский Ю.В. Международное измерение современной энергетической политики США: вызовы России и миру // Вестник РУДН. 2019. T. 19, № 3. C. 341–353. https://doi.org/10.22363/2313-0660-2019-19-3-341-353.

- Боровский Ю.В., Трачук К.В. Исследования энергетики в теории международных отношений // Международные процессы. 2015. Т. 13, № 4 (43). C. 86–98. https://doi.org/10.17994/IT.2015.13.4.43.6.

- Дегтерев Д.А., Истомин И.А. Системное моделирование международных отношений // Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 11. C. 17–30. https://doi.org/10.20542/0131-2227-2015-59-11-17-30.

- Салыгин В.И., Меден Н.К. К вопросу о методологии исследований энергетической политики (на примере Германии) // Вестник МГИМО- Университета. 2015. № 6 (45). C. 275–283.

- Хлопов О.А. Энергетическая безопасность в теоретическом и концептуальном дискурсе: геополитический, неолиберальный и конструктивистский подходы // Социально-гуманитарные знания. 2022. №7. C. 91-96.

- Art R., Cronin P. The United States and coercive diplomacy. Washington, 2003. 464 p. Biotic impacts of energy development from shale: research priorities and knowledge gaps / S. Souther [et al.] // Frontiers in Ecology and the Environment. 2014. Vol. 12, no. 6. P. 330–338. https://doi.org/10.1890/130324.

- Česnakas G. Energy Resources in Foreign Policy: A Theoretical Approach // Baltic Journal of Law and Politics. 2010. Vol. 3, no. 1. P. 30–52. https://doi.org/10.2478/v10076-010-0003-y.

- Goldthau A.C., Youngs R. The EU Energy Crisis and a New Geopolitics of Climate Transition // Journal of Common Market Studies. 2023. Vol. 61, no. S1. P. 115–124. https://doi.org/10.1111/jcms.13539.

- Guliyev F. Trump’s “America first” energy policy, contingency and the reconfiguration of the global energy order // Energy Policy. 2020. Vol. 140. Article 111435. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111435.

- Perdana S., Vielle M., Schenckery M. European Economic impacts of cutting energy imports from Russia: a computable general equilibrium analysis // Energy Strategy Reviews. 2022. Vol. 44, no. 4. Article 101006. https://doi.org/10.1016/j.esr.2022.101006.

- Shelling T. Arms and Influence. New Haven, 1966. 303 pp. Telhami S. Kenneth Waltz, Neorealism, and Foreign Policy // Security Studies. 2002. Vol. 11, no. 3. P. 158–170. https://doi.org/10.1080/714005344.