Роль стратегий в диверсификации экономики регионов: запланированное развитие против незапланированных результатов

Автор: Еферин Ярослав Юрьевич

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономика и управление народным хозяйством

Статья в выпуске: 2 (115) т.29, 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Вопросы долгосрочного стратегического планирования имеют определяющее значение для успешного социально-экономического развития регионов России. Вместе с тем обоснованность выбора отраслевых приоритетов часто не подкрепляется комплексным анализом уникальных конкурентных преимуществ региона, что затрудняет достижение поставленных задач. Цель статьи - по результатам проведенного исследования выявить связи между заявленными приоритетами и структурными изменениями в российских регионах, в частности появлением в регионах новых отраслей специализации. Материалы и методы. В основе исследования - стратегии социально-экономического развития российских регионов, принятые с 2005 по 2010 г. Методом контент-анализа документов сформирован перечень приоритетных отраслей, заявленных в стратегиях 66 субъектов Российской Федерации. Для определения диверсификации региональных отраслевых портфелей использована адаптированная методология Европейской кластерной обсерватории по выявлению отраслевых специализаций. Результаты исследования. Проведенный анализ стратегических документов показал, что отраслевые приоритеты российских регионов не отражают их уникальных специализаций, а сфокусированы на наиболее общих для экономики России секторах. В каждой второй стратегии пищевая промышленность и тяжелое машиностроение были заявлены в качестве приоритетов долгосрочного развития. Диверсификация региональных отраслевых портфелей зафиксирована в 46 регионах. Всего выявлено 76 случаев возникновения отраслей в региональных портфелях с 2005 по 2015 г. В 11 регионах заявленные отраслевые приоритеты оказались оторванными от реальных процессов диверсификации. Обсуждение и заключение. Настоящее исследование показывает, что диверсификация экономики во многих российских регионах незапланированная. Это не столько результат стратегического решения региональных органов власти, сколько воздействие неучтенных при выборе отраслевых приоритетов факторов, оказывающих существенное влияние на отраслевое развитие. Разработанные в статье положения и региональные классификации могут быть полезны для развития теории государственного и муниципального управления в части оценки влияния управленческих решений на социально-экономическое развитие территорий.

Отраслевое развитие регионов, стратегическое планирование, отраслевой приоритет, структурная трансформация, диверсификация экономики, структурная политика, региональная экономическая политика

Короткий адрес: https://sciup.org/147234636

IDR: 147234636 | УДК: 332.14 | DOI: 10.15507/2413-1407.115.029.202102.283-305

Текст научной статьи Роль стратегий в диверсификации экономики регионов: запланированное развитие против незапланированных результатов

The author declares that there is no conflict of interest.

Acknowledgements. The author expresses gratitude to E. S. Kutsenko, Cand. Sci. (Economics), for consulting and expert support, as well as to the experts of the Russian Cluster Observatory for their help with data collection. The author expresses special gratitude to the reviewer, whose valuable comments made it possible to improve the quality of the text.

Введение. Долгосрочное стратегическое планирование считается важным политическим инструментом для выявления возможностей роста и путей диверсификации экономики, для своевременного реагирования на экономические и финансовые кризисы и в целом для обеспечения устойчивого социально-экономического развития [1]. Руководство регионов разрабатывает стратегии долгосрочного развития, намечает пути и направления, определяет отраслевые приоритеты для диверсификации экономики. Однако выбор тех или иных приоритетов часто происходит без учета комплексного анализа конкурентных преимуществ региона, что заметно тормозит процессы диверсификации региональной экономики. Цель статьи - по материалам проведенного исследования выявить наличие связи между отраслевыми приоритетами и структурными изменениями в регионах. Для этого автор отвечает на вопрос, связаны ли новые отрасли специализации с приоритетными отраслями, заявленными в региональных стратегиях социально-экономического развития, или структурные изменения происходят без привязки к стратегическому решению региональных властей.

Обзор литературы. Назначение и методы стратегического планирования изучаются экономистами и политиками еще с прошлого века как в контексте управления частными организациями, так и в рамках государственного управления1, в том числе на региональном уровне [2]. У Окасио, Дж. Джозеф определяют стратегическое планирование как механизм выбора целей и направлений для их достижения [3]; П. Котлер, К. Келлер – как набор методов создания и поддержания соответствия между целями, навыками и ресурсами с учетом меняющихся тенденций [4]; П. Дойл - как процесс выявления конкурентных преимуществ и реагирования на экономические, политические, социальные и природные изменения [5].

П. Файфилд утверждает, что стратегическое планирование должно строиться на доказательной базе и критической массе выявленных сравнительных преимуществ [6]. Выбор приоритетных направлений и формирование соответствующей региональной политики предполагает понимание отраслевых специализаций региона [7], поиск закономерностей в изменениях структуры экономики2, поддержку конкурентных секторов и развитие новых, связанных с ними индустрий [8; 9].

Эксперты уделяют особое внимание вопросам выявления отраслевых специализаций [10; 11] и нахождения связей между прошлой, настоящей и будущей структурой экономики региона [12]. Исследования показывают, что развитие новых индустрий, связанных с отраслевой структурой региона, ведет к экономическому росту и повышает уровень занятости в регионе, так как новые связанные отрасли приводят к появлению новых продуктов и услуг, не требующих радикально новых производственных мощностей или квалификаций [13; 14]. Напротив, несвязанное развитие обладает более неопределенными выгодами для экономики региона, для которого потребуется радикально новая инфраструктура, навыки и капитал [15; 16]. Поэтому понимание текущих отраслевых специализаций является основой для выбора путей связанного развития экономики региона и для формирования долгосрочных отраслевых приоритетов.

В научной литературе обосновано наличие положительной связи между стратегическим планированием и развитием экономики региона [17; 18]. Например, А. Ханссон изучил стратегию городского планирования в Швеции в 2010-2014 гг., которая отразилась на сокращении расходов на жилье, совершенствовании закона о городском планировании и формировании политики муниципального зонирования для решения задач социального жилья [19]. Исследование А. де Монтис посвящено изучению эффектов региональной политики в секторе энергетики в регионах Италии. Автор показывает, как в стратегических документах фокус на анализе экологической составляющей регионов отразился на сокращении затрат на электроэнергию [20]. На примере транспортного сектора М. Мондрагон-Иштлауак, Ж. Кортес-Мартинес, Д. Дельгадо-Эрнандес отмечают положительное влияние стратегического планирования на оптимизацию движения железнодорожных поездов между регионами Мексики [21]. Исследования подтверждают значимость анализа имеющихся секторов для выбора приоритетных направлений.

Россия имеет длительный опыт разработок долгосрочных планов развития экономики на национальном, региональном, муниципальном уровнях. В советский период на развитие системы стратегического планирования влияние оказала теория и практика народно-хозяйственного планирования3. В ее основе – сочетание отраслевого и территориального планирования, а также развитие системы балансового планирования народного хозяйства [22].

Для современной России вопросы долгосрочного стратегического планирования имеют актуальное значение, учитывая существенную дифференциацию регионов по уровню социально-экономического развития и неравен-ства4. Текущие экономические условия вынуждают регионы придерживаться стратегии бюджетной консолидации, снижения затрат, направленных на обеспечение и повышение качества жизни, а также поиска новых путей для диверсификации региональной экономики5.

В регионах система стратегического планирования состоит из таких ключевых элементов, как стратегия социально-экономического развития и государственные программы российских регионов. Согласно требованиям федерального закона о стратегическом планировании6, они являются основными документами, в которых заложены приоритеты развития региона [23].

Отечественные ученые (например, Е. И. Добролюбова, Е. И. Клочкова [24], В. Н. Южаков [25], А. В. Клименко, В. А. Королев, Д. Ю. Двинских, И. Ю. Сластихина7) подчеркивают, что целеполагание, прогнозирование и выбор приоритетов (как в масштабах всей страны, так и на уровне регионов) лежат в основе эффективности стратегического планирования. Но, как, в частности, считают М. П. Буров8, В. В. Климанов, Н. А. Чернышова, Д. А. Недопивцева [23], повышению эффективности препятствует низкое качество проработки конкурентных преимуществ. В большинстве стратегий социально-экономического развития российских регионов для оценки отраслевых специализаций и выбора приоритетов используется SWOT-анализ. Однако анализ проводится с целью оценки общей социально-экономической ситуации в регионе без выделения конкретных отраслей [26; 27]. Такой под-

РЕГИОНОЛОГИЯ . Том 29, № 2, 2021 У^У -ход приводит к дублированию содержания региональных документов социально-экономического развития, неоптимальному распределению ресурсов, затрудняет процессы диверсификации региональной экономики и в итоге ведет к невозможности достижения заявленных приоритетов.

Недостаточную проработанность документов стратегического планирования можно объяснить также тем, что в федеральном законе о стратегическом планировании и его подзаконных актах нет четких требований и единых стандартов для выделения специализаций и формирования приоритетных отраслей для долгосрочного социально-экономического развития региона. Вопросами планирования занимаются территории, но без единообразного, комплексного и актуализируемого подхода им трудно прогнозировать социально-экономическое планирование на длительную перспективу. В Страте -гии пространственного развития России9 (далее – Стратегия) ставится задача снижения межрегиональной дифференциации социально-экономического развития регионов, в том числе за счет поддержки отраслевых специализаций. При этом ни в Стратегии, ни в Плане реализации Стратегии не предусмотрен единый подход к формированию отраслевых приоритетов. В частности, представленный в Стратегии перечень перспективных специализаций получил научно-обоснованную критику со стороны ряда ученых [28].

Материалы и методы. В статье используется сформированная база отраслевых приоритетов из стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, принятых с 2005 по 2010 г. Для анализа региональных специализаций применяется адаптированный метод Европейской кластерной обсерватории [10; 11] и система взаимосвязи отраслей по методу Портера [29].

Статья включает обзор отраслевых приоритетов из стратегий долгосрочного развития регионов и анализ их связи со структурными изменениями в регионах. На основе полученных данных сделаны выводы о роли долгосрочных приоритетов в отраслевом развитии российских регионов. Таблицы и рисунки в данной работе составлены автором.

В целях исследования была сформирована база отраслевых приоритетов, заявленных в стратегиях социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Для анализа отраслевых приоритетов включены стратегии 66 регионов, принятые с 2005 по 2010 г.10. В случае если за этот период было принято две и более стратегии, в анализе учитывалась наиболее актуальная.

Методом контент-анализа документов сформирован перечень приоритетных отраслей, заявленных в стратегиях социально-экономического развития в разрезе каждого региона изучаемой совокупности. Для проверки обоснованности заявленных приоритетов региональные документы анализировались через следующие параметры: описание возможностей и угроз, описание ресурсной базы для развития отрасли, разработанность целевых показателей, направлений и мероприятий по их достижению. Чтобы определить процессы диверсификации, были выявлены отрасли, появившиеся в составе региональных отраслевых портфелей с 2005 по 2015 г. Для оценки состава отраслевых портфелей использована адаптированная методология Европейской кластерной обсерватории по установлению отраслевых специализаций11. В рамках методологии взят во внимание перечень из 51 отрасли (автомобилестроение, пластмассовые изделия, фармацевтическая продукция, строительство и др.), каждая из которых объединяет связанные виды экономической деятельности12.

Методология применена на выборке из 71 региона России с 2005 по 2015 г.13. Для количественных расчетов использовались данные ОКВЭД-1 четвертого уровня детализации по показателю «Средняя численность работников за отчетный период, чел.»14. Результатом стали перечни новых отраслей специализации для 46 регионов. При этом отрасль считалась новой только в том случае, если она была в составе отраслевого портфеля в течение трех лет (с 2013 по 2015 г.) и не являлась таковой в течение 2005–2007 гг.

Так, за прошедшее десятилетие новые отрасли появлялись чаще всего в регионах Центрального федерального округа и Приволжья (Владимирской, Брянской, Тульской, Смоленской областях, Удмуртии и др.). За рассматри- ваемый период Владимирская область стала лидером по количеству новых отраслей: у нее появилось 6 новых специализаций.

В целях исследования был проведен анализ связи между новыми отраслями специализации и текущим отраслевым портфелем. Для определения связи использовался подход М. Портера. В 2016 г. вместе с соавторами он разработал алгоритм определения связи между видами экономической деятельности [28]. В рамках этого подхода определены связи между 51 отраслью. Связанность оценивалась комплексно на основе пространственных корреляций, таблиц «затрат – выпуск», данных по трудоустройству выпускников и анализа конкретных бизнес-примеров. Так, отрасль «автомобилестроение» имеет связь с первичными металлическими и пластмассовыми изделиями, но не имеет связи со строительными материалами. Указанный подход служит основой для более глубокого понимания процессов региональной диверсификации – он позволяет определить, в какой мере новые отрасли являются связанными с экономической структурой региона.

Расчеты показали, что в большинстве случаев новые отрасли в регионах России оказались связанными с отраслевым портфелем: в 55 % случаев имелась связь со структурой региона, в 45 % случаев отрасль оказалась несвязанной.

Для целей настоящего исследования выявленные региональные отраслевые приоритеты были приведены в соответствие с указанным перечнем отраслей специализации Европейской кластерной обсерватории. Это позволило оценить наличие связи между отраслевыми приоритетами, заявленными в региональных стратегиях 2005–2010 гг., и новыми отраслями специализации, появившимися за период 2005–2015 гг.

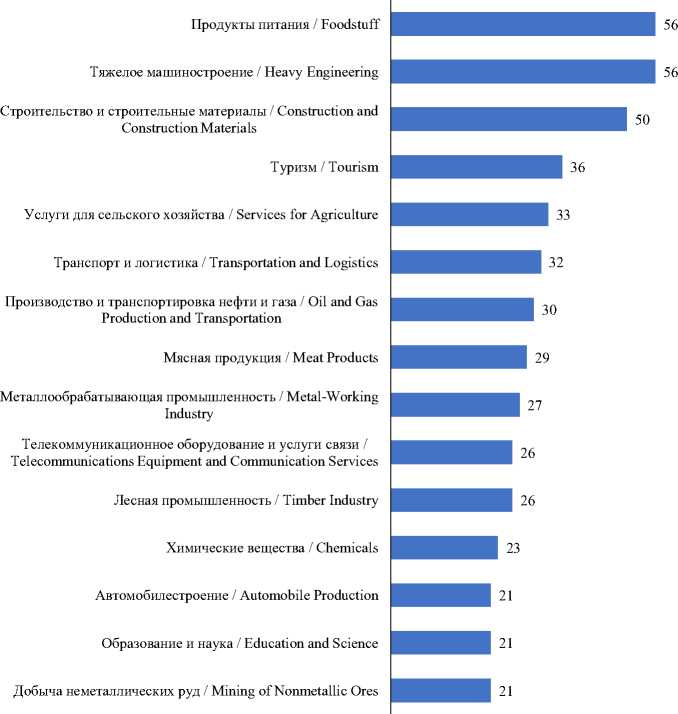

Результаты исследования. В число наиболее распространенных приоритетов субъектов Российской Федерации вошли пищевая промышленность, строительство, тяжелое машиностроение, нефтегазовая отрасль, телекоммуникации, туризм и др. (рис. 1).

Примечательно, что пищевая промышленность и тяжелое машиностроение были заявлены в качестве приоритетов долгосрочного развития в большинстве проанализированных стратегических документов. Остальные отрасли предлагается разделить на группы по степени их распространенности в качестве приоритетных (табл. 1).

В региональных стратегиях в качестве приоритетных чаще всего закладывались отрасли, которые относятся к традиционной промышленности и традиционным услугам. Высокотехнологичная промышленность в меньшей степени указывалась в качестве долгосрочного стратегического актива. Наименее приоритетными отраслями оказались интеллектуальные услуги и креативные индустрии. В частности, финансовые услуги, страхование, издательское дело, дизайн и маркетинг отмечены только в четырех регионах – Санкт-Петербурге, Ульяновской области, Республике Мордовия, Хабаровском крае; киноиндустрия и звукозапись вовсе не были заявлены в качестве приоритетных отраслей в региональных стратегиях.

Р и с. 1. Наиболее распространенные отраслевые приоритеты в стратегиях социально-экономического развития регионов России, % региональных стратегий

F i g. 1. The most common industry priorities in the strategies for socio-economic development of Russia’s regions, % of regional strategies

Т а б л и ц а 1. Распространенность отраслей в стратегиях регионов

T a b l e 1. P revalence of industries in the strategies of the regions

Наиболее часто встречаемые отраслевые приоритеты (в более чем 20 % стратегий) / Most common industry priorities (declared in more than 20 % of the strategies)

Продукты питания / Foodstuff

Тяжелое машиностроение / Heavy Engineering

Строительство и строительные материалы / Construction and Construction Materials

Туризм / Tourism

Услуги для сельского хозяйства / Services for Agriculture

Производство и транспортировка нефти и газа / Oil and Gas Production and Transportation

Транспорт и логистика/ Transportation and Logistics Мясная продукция / Meat Products

Металлообрабатывающая промышленность / MetalWorking Industry

Телекоммуникационное оборудование и услуги связи / Telecommunications Equipment and

Communication Services

Лесная промышленность / Timber Industry

Химические вещества / Chemicals

Автомобилестроение / Automobile Production

Добыча неметаллических руд / Mining of Metallic Ores Образование и наука / Education and Science

Приоритеты, которые встречаются менее чем в 20 % стратегий, но более чем в 10 % / Priorities declared in less than 20 % but in more than 10 % of the strategies

Химические продукты / Chemical Products

Микроэлектроника и приборостроение / Microelectronics and Instrument Engineering Добыча металлических руд / Mining of Metallic Ores Фармацевтическая продукция / Pharmaceutical Products

Добыча угля / Coal Mining Оптовая торговля и электронная коммерция / Wholesale and Electronic Commerce

Текстильное производство / Textile Manufacturing

Производство летательных и космических аппаратов / Aircraft and Spacecraft Production

Рыболовство и производство рыбопродуктов / Fishery and Fish Products

Изделия из дерева / Wood Products

Электрооборудование и осветительные приборы / Electrical and Lighting Equipment Целлюлозно-бумажные изделия / Pulp and Paper Products

Очистка и распределение воды, обработка отходов / Water Treatment and Distribution, Waste Treatment

Наименее распространенные приоритеты (менее чем в 10 % стратегий) / Least common priorities (declared in less than 10 % of the strategies)

Первичные металлические изделия / Upstream Metal Products

Судостроение и водный транспорт / Shipbuilding and Water Transport

Вторичные металлические изделия / Downstream Metal Products

Мебель / Furniture Культура / Culture Огнеупорные материалы и резиновые изделия / Fire-Resistant Materials and Rubber Products

Деловые услуги, ИКТ / Business Services, ICT Финансовые услуги / Financial Services

Пластмассовые изделия / Plastic Products

Обувь / Footwear

Кожаные изделия / Leather Goods

Медоборудование / Medical Equipment Полиграфия и печать / Printing Services Табачные изделия / Tobacco Products

Одежда / Clothes Страхование / Insurance Ювелирные изделия / Jewelry

Издательское дело, дизайн и маркетинг / Publishing, Design, and Marketing

Отраслевые приоритеты регионов разнились в зависимости от их географии (рис. 2).

У Продукты питания / Foodstuff

Тяжелое машиностроение / Heavy Engineering

Строительство и строительные материалы / Construction and Construction Materials

^) Туризм / Tourism

V\

Транспорт и логистика / Transportation ^ and Logistics

^у-=5 Мясная продукция / Meat Products

{^} Лесная промышленность / Timber Industry а!Д Целлюлозно-бумажные изделия /

Pulp and Paper Products

У Телекоммуникационное оборудование / A Telecommunications Equipment

S Производство и передача электроэнергии / Electric Power Generation and Transmission p=> Производство и транспортировка нефти pl и газа / Oil and Gas Production and Transportation j^ Химические вещества / Chemicals Автомобилестроение / Automobile Production

^u, Металлообрабатывающая промышленность / Metal-Working Industry

Добыча угля / Coal Mining

£||\ Добыча металлических руд /

Mining of Metallic Ores

Рыболовство и производство , v рыбопродуктов / Fishery and Fish Products

Р и с. 2. Пять наиболее распространенных отраслевых приоритетов российских регионов по федеральным округам (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа объединены для наглядности)

F i g. 2. Five most common industry priorities of Russia’s regions by Federal District (the Southern and North Caucasian Federal Districts combined for illustrative purposes)

В центральной части страны зафиксировано производство продуктов питания, строительных материалов, развитие туризма. В первую тройку приоритетов северных регионов вошли транспорт и логистика, лесная промышленность, телекоммуникации. У южных регионов прослеживается уклон в сторону сельского хозяйства, производства электроэнергии и строительных материалов. В регионах Приволжья и Урала лидировали тяжелое машиностроение, пищевое производство и строительство. В сибирских регионах в список приоритетов часто попадали туризм, сельское хозяйство, лесная промышленность. Дальний Восток отличается от других регионов – здесь первоочередными приоритетами являлись нефть и газ, добыча металлических руд и угля.

Наибольшее количество приоритетов было заявлено в Ростовской, Тверской, Владимирской, Ульяновской областях, Республике Башкортостан, наименьшее – в стратегиях Тувы, Адыгеи, Алтая, Кемеровской области и др.

По количеству заявленных отраслевых приоритетов регионы условно можно распределить по следующим группам:

-

– регионы с наибольшим количеством приоритетов (было заявлено в среднем более 10 отраслевых приоритетов; 13 субъектов15);

-

– регионы с умеренным количеством приоритетов (было заявлено по 7 отраслей; 37 субъектов16);

-

– регионы с наименьшим количеством заявивших приоритетных отраслей (по 5 отраслевых приоритетов; 16 субъектов17).

У регионов с наибольшим количеством приоритетов зафиксирован более высокий уровень регионального богатства (табл. 2). Третью часть этих регионов составили крупные экономические центры. Вероятно, богатые и экономически развитые регионы могут выбирать более диверсифицированный путь развития своей экономики в отличие от менее обеспеченных регионов.

Т а б л и ц а 2. Характеристики экономического развития регионов в зависимости от количества отраслевых приоритетов

T a b l e 2. Characteristics of the economic development of regions depending on the number of the industry priorities

|

Показатель социальноэкономического развития / Indicator of socio-economic development |

Первая группа (наибольшее количество приоритетов) / Group 1 (maximum number of priorities) |

Вторая группа (умеренное количество приоритетов) / Group 2 (median number of priorities) |

Третья группа (наименьшее количество приоритетов) / Group 3 (minimum number of priorities) |

|

Среднее количество отраслевых приоритетов / Average number of industry priorities |

10,7 |

7,8 |

5,4 |

|

Среднее значение ВРП на душу населения, 2015 г., руб. / Average GRP per capita, 2015, rubles |

351 725 |

345 404 |

318 30618 |

|

Средний темп экономического роста, 2005-2015 гг., % / Average economic growth rate, 2005-2015, % |

14,2 |

15,1 |

14,3 |

|

Доля регионов с городом-миллионером, % / Share of regions with a million-plus city, % |

33 |

22 |

12 |

|

Количество регионов / Number of regions |

13 |

37 |

16 |

Все три группы регионов отличаются по набору отраслевых приоритетов. Приоритеты первой группы - это чаще всего телекоммуникационное оборудование, оптовая торговля, электронная коммерция. Во второй группе в приоритеты попали пищевая промышленность, строительство, машиностроение и туризм. Регионы третьей группы стали обладателями более ресурсно зависимых приоритетов (рыболовство и добыча угля).

В целом отраслевые приоритеты российских регионов оказались сфокусированы на наиболее общих для экономики России секторах ‒ добывающей и обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, развитии транспортной инфраструктуры. Можно предположить, что из-за недостаточной проработки конкурентных преимуществ региона заявленные приоритеты не оказывают должного эффекта на структурные перемены в регионах. Далее предпринята попытка проверить, как выбор региональных приоритетов сказался на процессах диверсификации в экономике российских регионов.

Появление новых отраслей зафиксировано в 46 регионах. Среди них чаще всего замечены производство мясной продукции, медицинского оборудования, электро- оборудования и осветительных приборов, мебели, офисного оборудования, товаров для досуга и др. Новые отрасли в основном относятся к производству товаров и услуг для конечного потребления, в то время как традиционные промышленные отрасли в меньшей степени подвержены возникновению в новых локациях [10].

Расчеты показали, что не везде подобная диверсификация отраслевой структуры стала следствием стратегического планирования. В 11 регионах из числа рассмотренных зафиксирована незапланированная диверсификация – отсутствие связи между отраслевыми приоритетами, заявленными в региональных стратегиях, и появившимися отраслями.

Некоторые регионы с незапланированной диверсификацией характеризуются сравнительно небольшими экономиками (например, Тульская, Тамбовская, Кемеровская области), но также замечены и регионы с относительно высоким ВРП на душу населения (Пермский край, Оренбургская область). Эти регионы объединяет то, что почти все они либо находятся в непосредственной территориальной близости к региону с крупным экономическим центром страны (50 %) либо сами обладают таковым (33 %). Вероятно, расположение региона вблизи города-миллионера является одной из причин незапланированной диверсификации. В регионах с городом-миллионером более высокие темпы структурных изменений [10]. Эти регионы могут ориентировать экономику соседних регионов на свое развитие за счет притока инвестиций и формирования нового спроса. Такое развитие событий свидетельствует о том, что стратегическое решение региональных властей не всегда учитывает факторы, которые могут оказывать влияние на структурные преобразования внутри региона.

В 30 регионах выявлена запланированная диверсификация – наличие связи между приоритетами и новыми отраслями. В целом средний уровень экономического развития этих регионов ниже по сравнению с регионами, у которых не было определено связи между приоритетами и структурными переменами19.

Треть регионов с запланированной диверсификацией находится на удалении от крупных центров страны (например, Магаданская и Мурманская области). Вероятно, влияние «волн» структурных перемен, исходящих от регионов с городом-миллионером, носит ограниченный характер на отраслевое развитие отдаленных регионов, что в свою очередь не нарушает запланированного развития. В регионах с крупной агломерацией наличие связи приоритетов и новых отраслей встречалось реже (например, в Самарской и Волгоградской областях). Можно предположить, что структурные перемены в таких регионах более стихийны и менее предсказуемы и, следовательно, хуже учитываются при долгосрочном стратегическом планировании.

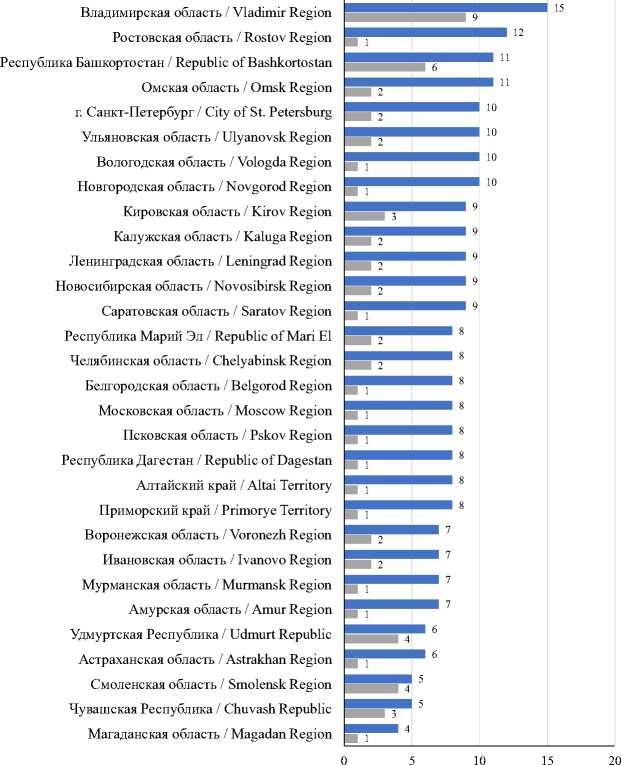

Если сопоставить общее количество приоритетных отраслей с количеством связанных с ними новых отраслей у всех регионов, у которых была определена запланированная диверсификация, то открывается следующая картина (рис. 3).

■ Количество заявленных приоритетов / Number of the declared priorities

Количество заявленных приоритетов, связанных с новыми отраслями / Number of the declared priorities related to new industries

Р и с. 3. Связанность заявленных отраслевых приоритетов и новых отраслей в российских регионах

F i g. 3. Correlation between the declared industry priorities and new industries in Russia’s regions

-

Анализ показал, что большая часть появившихся отраслей имеет связь с приоритетами только в 5 регионах: Башкортостане, Удмуртии, Чувашии, Смоленской и Владимирской областях. Во всех остальных случаях в среднем только одна новая отрасль оказалась связана с приоритетами региона. Большую часть таких регионов составляют либо те, что соседствуют с крупными агломерациями, либо сами крупные агломерации. Таким образом, в российских регионах широко распространена незапланированная диверсификация – стратегическое решение региональных властей не оказывает должного влияния на структурные трансформации.

Результатом структурных перемен может стать появление отраслей, которые не связаны со сложившимся отраслевым портфелем региона и развитие которых требует радикально новых квалификаций и капитала, что может быть не предусмотрено долгосрочной стратегией развития. В 22 регионах появились отрасли, которые оказались несвязанными с их отраслевой структурой. Из них в 10 регионах не было зафиксировано влияния отраслевых приоритетов. Так, в Липецкой, Иркутской, Тамбовской областях происходили процессы структурных перемен, в результате которых появились совершенно новые для региона специализации и к которым регионы, вероятно, не подготовились на уровне стратегического планирования.

Скорее всего, появление несвязанных со структурой экономики отраслей определяется не решением региональных властей. Напротив, региональные власти выбирают в качестве приоритетного связанный путь развития. Так, в регионах с запланированной диверсификацией новые отрасли оказались связанными со структурой экономики.

В целом исследование показывает, что отраслевые приоритеты не влияют на отраслевое развитие российских регионов. Такой результат можно трактовать как упущение при выборе приоритетов других факторов, которые воздействуют на отраслевое развитие, в отличии от утвержденного целевого стратегического планирования. Вероятно, это связано с отсутствием единообразного и более комплексного подхода к формированию отраслевых приоритетов на уровне региона. Полученный вывод встраивается в дискуссию о качестве формирования отраслевых приоритетов и стратегического планирования в целом.

Обсуждение и заключение. Стратегическое планирование охватывает широкий спектр перспектив и возможностей для обеспечения устойчивого развития региональной экономики. Для России вопросы долгосрочного планирования имеют актуальное значение, учитывая существенную дифференциацию в социально-экономическом развитии регионов. Региональные власти формируют цели и задачи социально-экономического развития на долгосрочную перспективу, определяют приоритетные индустрии и формируют соответствующие меры поддержки. При разработке стратегических документов региональные власти указывают на необходимость диверсификации региональной экономики и ускоренного развития важнейших секторов для региона. Однако достижению поставленных задач препятствует низкое качество проработки конкурентных преимуществ при формировании приоритетов отраслевого развития.

Анализ региональных стратегий показал, что заявленные отраслевые приоритеты субъектов Федерации не отражают уникальных специализаций региона, а сфокусированы на наиболее общих для экономики России секторах. Большинство регионов выбрало в качестве приоритетных индустрий добывающую и обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство или развитие транспортной инфраструктуры. Отсутствие комплексного подхода к обоснованному выбору отраслевых приоритетов сказывается на том, что диверсификация региональной экономики становится незапланированной.

Настоящее исследование показывает, что диверсификация экономики в российских регионах - это не решение региональных органов власти, а результат воздействия неучтенных при стратегическом планировании значимых факторов, как, например, близость к крупным агломерациям.

Вследствие незапланированной диверсификации во многих регионах появляются отрасли, которые не связаны с отраслевой структурой региональной экономики. Для их развития требуются радикально новые квалификации и капитал, а также меры поддержки, которые не предусматриваются на уровне региональных стратегических документов.

Выводы исследования формируют теоретические основания для выработки единого, актуализируемого и комплексного подхода к формированию отраслевых приоритетов с целью предотвращения дублирования содержания региональных документов, оптимизации распределения ресурсов, повышения эффективности использования бюджетных средств и избегания фрагментации мер государственной поддержки. Результаты исследования могут быть полезны региональным органам исполнительной власти при формировании документов долгосрочного стратегического планирования. Полученные выводы также способствуют расширению теоретической базы государственного и муниципального управления в части оценки влияния стратегических документов на развитие региональной экономики.

Список литературы Роль стратегий в диверсификации экономики регионов: запланированное развитие против незапланированных результатов

- Clark, G. The Future of Cities: The Role of Strategic Planning i G. Clark. - DOI lQ.24Q23/FutureJournali2l75-5825i2Ql3.v5il.l4Q ii Future Studies Research Journal: Trends and Strategy. - 2Q13. - Vol. 5, no 1. - Pp. 3-32. - URL: https:iiwww.revistafuture. org/FSRJiarticleiviewil4Q (дата обращения: 1Q.Q2.2Q2Q).

- Nieboer, N. Strategic Planning Process Models: A Step Further / N. Nie-boer. - DOI 1Q.11Q8/Q2637471111154818 // Property Management. - 2Q11. -Vol. 29, no. 4. - Pp. 371-382. - URL: https://www.emerald.com/insight/content/ doi/lQ.l 1Q8/Q2637471111154818/full/html (дата обращения: 1Q.Q2.2Q2Q).

- Ocasio, W. Rise and Fall - or Transformation?: The Evolution of Strategic Planning at the General Electric Company, 1940-2006 / W. Ocasio, J. Joseph. - DOI 10.1016/j. lrp.2008.02.010 // Long Range Planning. - 2008. - Vol. 4, issue 3. - Pp. 248-272. - URL: https://www.sciencedkect.com/science/article/pii/S0024630108000265?via°/o3Dihub (дата обращения: 10.02.2020).

- Kotler, P. Marketing Management / P. Kotler, K. L. Keller. - New Jersey : Pearson, Prentice Hall, 2006. - 729 p. - URL: http://eprints.stiperdharmawacana.ac.id/24/1/%5B-Phillip_Kotler%5D_Marketing_Management_14th_Edition%28BookFi0/o29.pdf (дата обращения: 10.02.2020).

- Doyle, P. Value-Based Marketing: Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value / P. Doyle. - Chichester ; New York : John Wiley & Son, 2000. - 384 p. -URL: https://www.academia.edu/11844146/Marketing_Value_Based_Marketing_Market-ing_Strategies_for_Corporate_Growth_and_Shareholder_Value?auto=download (дата обращения: 10.02.2020).

- Fifield, P. Marketing Strategy: The Difference between Marketing and Markets / P. Fi-field. - Third Edition. - Amsterdam ; Boston : Elsevier / Butterworth-Heinemann, 2007. -316 p. - URL: https://openlibrary.org/books/0L18028475M/Marketing_strategy (дата обращения: 10.02.2020).

- Tsenkova, S. Urban Futures: Strategic Planning in Post-Socialist Europe / S. Tsenko-va. - DOI 10.1007/978-1-4020-6053-3_22 // The Post-Socialist City: Urban Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism / K. Stanilov (eds.). - The GeoJournal Library. - Vol. 92. - Dordrecht : Springer, 2007. - Pp. 447-471. - URL: https:// link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-6053-3_22 (дата обращения: 15.02.2020).

- Quatraro, F. Knowledge Coherence, Variety and Economic Growth: Manufacturing Evidence from Italian Regions / F. Quatraro. - DOI 10.1016/j.respol.2010.09.005 // Research Policy. - 2010. - Vol. 39, issue 10. - Pp. 1289-1302. - URL: https://www.sciencedi-rect.com/science/article/abs/pii/S0048733310001952 (дата обращения: 15.02.2020).

- Neffke, F. How do Regions Diversify Over Time? Industry Relatedness and the Development of New Growth Paths in Regions / F. Neffke, M. Henning, R. Boschma. -DOI 10.1111/j.1944-8287.2011.01121.x // Economic Geography. - 2011. - Vol. 87, issue 3. - Pp. 237-265. - URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1944-8287.2011.01121.x (дата обращения: 15.02.2020).

- Kutsenko, E. "Whirlpools" and "Safe Harbors" in the Dynamics of Industrial Specialization in Russian Regions / E. Kutsenko, Y. Eferin. - DOI 10.17323/25002597.2019.3.24.40 // Foresight and STI Governance. - 2019. - Vol. 13, no 3. - Pp. 24-40. -URL: https://foresight-journal.hse.ru/data/2019/10/14/1543331770/3-Kutsenko-24-40.pdf (дата обращения: 20.02.2020).

- Ketels, C. Methodology and Findings Report for a Cluster Mapping of Related Sectors / C. Ketels, S. Protsiv. - Stockholm : Stockholm School of Economics, 2014. - 41 p. -URL: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/16527/attachments/1/translations/en/rendi-tions/native (дата обращения: 20.02.2020).

- Hafner, K. A. Growth-Instability Frontier and Industrial Diversification: Evidence from European Gross Value Added / K. A. Hafner. - DOI 10.1111/pirs.12401 // Papers in Regional Science. - 2019. - Vol. 98, no. 2. - Pp. 799-824. - URL: https://rsaiconnect.on-linelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pirs.12401 (дата обращения: 20.02.2020).

- Fitjar, R. D. Knowledge Bases and Relatedness: A Study of Labour Mobility in Norwegian Regions / R. D. Fitjar, B. Timmermans. - DOI 10.1007/978-3-319-71661-9_8 // New Avenues for Regional Innovation Systems - Theoretical Advances, Empirical Cases and Policy Lessons / A. Isaksen, R. Martin, M. Trippl (eds.). - Cham : Springer, 2018. -Pp. 149-171. - URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-71661-9_8 (дата обращения: 20.02.2020).

- Kogler, D. F. Relatedness as Driver of Regional Diversification: A Research Agenda - A Commentary / D. F. Kogler. - DOI 10.1080/00343404.2016.1276282 // Regional Studies. - 2017. - Vol. 51, no. 3. - Pp. 365-369. - URL: https://www.tandfonline.com/doi/ full/10.1080/00343404.2016.1276282 (дата обращения: 20.02.2020).

- Diodato, D. The Resilience of Regional Labour Markets to Economic Shocks: Exploring the Role of Interactions Among Firms and Workers / D. Diodato, A. B. R. Weterings. -DOI 10.1093/jeg/lbu030 // Journal of Economic Geography. - 2015. - Vol. 15, no. 4. -Pp. 723-742. - URL: https://academic.oup.com/joeg/article-abstract/15/4/723/2412444?re-directedFrom=fulltext (дата обращения: 20.02.2020).

- Karlsson, C. Geographies of Growth Innovations, Networks and Collaborations - New Horizons in Regional Science / C. Karlsson, M. Andersson, L. Bjerke. - DOI 10.4337/9781785360602. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2017. - 460 p. - URL: https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781785360596/9781785360596.xml (дата обращения: 20.02.2020).

- Gavriilidis, G. Strategic Planning and City / Regional Development: Review, Analysis, Critique and Applications for Greece / G. Gavriilidis, Th. Metaxas. - Munich, 2017. -URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/81131/1/MPRA_paper_81131.pdf (дата обращения: 24.02.2020).

- Using Scenario Planning in Regional Development Context: The Challenges and Opportunities / B. Edgar, A. Abouzeedan, T. Hedner [et al.]. - DOI 10.1108/20425941311323118 // World Journal of Science, Technology and Sustainable Development. - 2013. - Vol. 10, no. 2. - Pp. 103-122. - URL: https://www.emerald.com/ insight/content/doi/10.1108/20425941311323118/full/html (дата обращения: 24.02.2020).

- Hansson, A. G. Promoting Planning for Housing Development: What Can Sweden Learn from Germany? / A. G. Hansson. - DOI 10.1016/j.landusepol.2017.03.012 // Land Use Policy. - 2017. - Vol. 64. - Pp. 470-478. - URL: https://www.sciencedirect.com/sci-ence/article/abs/pii/S0264837716301995 (дата обращения: 24.02.2020).

- De Montis, A. Impacts of the European Landscape Convention on National Planning Systems: A Comparative Investigation of Six Case Studies / A. De Montis. - DOI 10.1016/j. landurbplan.2014.01.005 // Landscape and Urban Planning. - 2014. - Vol. 124. - Pp. 53-65. -URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169204614000061 (дата обращения: 24.02.2020).

- Mondragón-Ixtlahuac, M. A Strategic Planning Model for the Passenger Rail Implementation Process: The Case of Mexico / M. Mondragón-Ixtlahuac, J. Cortés-Martínez, D. Delgado-Hernández. - DOI 10.1016/j.tranpol.2017.01.004 // Transport Policy. - 2017. -Vol. 55. - Pp. 29-37. - URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X-16302001?via%3Dihub (дата обращения: 24.02.2020).

- Концептуальные подходы к формированию архитектуры документов стратегического планирования в России / О. О. Смирнова, Л. К. Бочарова, Л. А. Беляевская-Плотник, Ю. Н. Богданова. - DOI 10.18184/2079-4665.2019.10.4.440-456 // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). - 2019. - Т. 10. - № 4. - С. 440-456. - URL: https:// www.mir-nayka.com/jour/article/view/971/863 (дата обращения: 01.03.2020). - Рез. англ.

- Климанов, В. В. Механизмы формирования стратегических приоритетов социально-экономического развития / В. В. Климанов, Н. А. Чернышова, Д. А. Недо-пивцева // Мир экономики и управления. - 2016. - № 4. - С. 80-92. - URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-formirovaniya-strategicheskih-prioritetov-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya (дата обращения: 05.03.2020). - Рез. англ.

- Добролюбова, Е. И. Анализ региональной нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы разработки и реализации государственных программ / Е. И. Добролюбова, Е. И. Клочкова. - DOI 10.21686/2500-3925-2015-6-70-75 // Статистика и экономика. - 2015. - № 6. - C. 70-75. - URL: https://statecon.rea.ru/jour/article/ view/858 (дата обращения: 15.05.2020). - Рез. англ.

- Южаков, В. Н. Государственное управление по результатам: модель для России / В. Н. Южаков // Вопросы государственного и муниципального управления. -2016. - № 2. - C. 165-174. - URL: https://vgmu.hse.ru/2016--2/185040695.html (дата обращения: 15.03.2020). - Рез. англ.

- Климанов, В. В. Точки роста как элемент стратегического планирования в регионах России / В. В. Климанов, К. В. Будаева // Региональные исследования. - 2017. -№ 3. - С. 99-106. - URL: http://media.geogr.msu.ru/RI/RI_2017_03(57).pdf (дата обращения: 15.03.2020). - Рез. англ.

- Ulyanova, E. A. Development of Regional Strategies in Russia: The Case of Sverdlovsk Region / E. A. Ulyanova. - DOI 10.15826/recon.2017.3.3.020 // R-Economy. -2013. - Vol. 3, issue 3. - Pp. 176-188. - URL: https://journals.urfu.ru/index.php/r-economy/ article/view/2974 (дата обращения: 15.03.2020).

- Куценко, Е. С. Фокусировка региональной промышленной политики через отраслевую специализацию / Е. С. Куценко, В. Л. Абашкин, Е. А. Исланкина. - DOI 10.32609/0042-8736-2019-5-65-89 // Вопросы экономики. - 2019. - № 5. - С. 65-89. - URL: https://www.vopreco.ru/jour/article/view/2203 (дата обращения: 15.03.2020). - Рез. англ.

- Delgado, M. Defining Clusters of Related Industries / M. Delgado, M. E. Porter, S. Stern. - DOI 10.1093/jeg/lbv017 // Journal of Economic Geography. - 2016. - Vol. 16, issue 1. - Pp. 1-38. - URL:https://academic.oup.com/joeg/article-abstract/16/1/1/2413044?re-directedFrom=fulltext (дата обращения: 17.03.2020).