Роль трансфера и коммерциализации научных разработок в инновационном развитии территорий

Автор: Теребова Теребова Светлана

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: От редакции

Статья в выпуске: 6 (80), 2015 года.

Бесплатный доступ

В рамках статьи выявлены основные проблемы инновационного развития России, такие как сокращение кадрового потенциала науки, невысокий уровень инновационной активности предпринимательского сектора, крайне низкий объем финансирования науки, низкая результативность государственных программ инновационного развития и др. Показано, что для перехода к модели инновационной экономики требуется переориентация политики государства (технической, экономической, социальной и т. д.). В данном контексте рассмотрены основы современной теории инновационного развития. Предложен авторский подход к пониманию инновационного развития. Обосновано, что инновационное развитие обеспечивает увеличение конкурентоспособности социально-экономической системы и базируется на коммерциализации научных разработок через инновационный процесс. Представлена эволюция моделей инновационного процесса, показано, что в его современных моделях возникает необходимое условие инновационного развития - наличие непрерывной среды трансфера и коммерциализации технологий. Раскрыта сущность понятия «трансфер технологий», «коммерциализация технологий», выделены виды трансфера технологий, имеющие ключевое значение для развития экономики России (классический, транснациональный, трансфер уникальных и прогрессивных технологий). Дана оценка степени коммерциализации интеллектуальной собственности в России. Выявлена низкая степень использования российских научных разработок в практической плоскости. Проведен обзор инструментов активизации выведения на рынок инновационных разработок, применяющихся в зарубежной практике. В их числе законодательное обеспечение, реализация специальных государственных программ и институтов, создание сетей трансфера и коммерциализации технологий. Дан анализ системы трансфера и коммерциализации технологий, сложившейся в России. Определены проблемы и предложены направления ее совершенствования. Доказана необходимость создания единого механизма поддержки всех стадий инновационной цепочки поддержки вывода научно-технического продукта на рынок. Проанализирован опыт наиболее успешно функционирующих российских центров трансфера и коммерциализации технологий (ЦТТ). Дано сравнение классической модели ЦТТ с моделью работы отечественных ЦТТ-лидеров. Обосновано, что реализация модели оказания полного цикла услуг может стать одним из механизмов повышения уровня трансфера и коммерциализации технологий в регионах с низким уровнем обеспеченности инновационной инфраструктурой и развития научно-технического потенциала.

ID: 147111671 Короткий адрес: https://sciup.org/147111671

Текст ред. заметки Роль трансфера и коммерциализации научных разработок в инновационном развитии территорий

В рамках статьи выявлены основные проблемы инновационного развития России, такие как сокращение кадрового потенциала науки, невысокий уровень инновационной активности предпринимательского сектора, крайне низкий объем финансирования науки, низкая результативность государственных программ инновационного развития и др. Показано, что для перехода к модели инновационной экономики требуется переориентация политики государства (технической, экономической, социальной и т. д.). В данном контексте рассмотрены основы современной теории инновационного развития. Предложен авторский подход к пониманию инновационного развития. Обосновано, что инновационное развитие обеспечивает увеличение конкурентоспособности социальноэкономической системы и базируется на коммерциализации научных разработок через инновационный процесс. Представлена эволюция моделей инновационного процесса, показано, что в его современных моделях возникает необходимое условие инновационного развития – наличие непрерывной среды трансфера и коммерциализации технологий. Раскрыта сущность понятия «трансфер технологий», «коммерциализация технологий», выделены виды трансфера технологий, имеющие ключевое значение для развития экономики России (классический, транснациональный, трансфер уникальных и прогрессивных технологий). Дана оценка степени коммерциализации интеллектуальной собственности в России. Выявлена низкая степень использования российских научных разработок в практической плоскости. Проведен обзор инструментов активизации выведения на рынок инновационных разработок, применяющихся в зарубежной практике. В их числе законодательное обеспечение, реализация специальных государственных программ и ин-

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ (проект № 15-22-01013 «Профессиональное призвание: человеческий потенциал инновационного развития (2015 – 2016 гг.)»).

ститутов, создание сетей трансфера и коммерциализации технологий. Дан анализ системы трансфера и коммерциализации технологий, сложившейся в России. Определены проблемы и предложены направления ее совершенствования. Доказана необходимость создания единого механизма поддержки всех стадий инновационной цепочки поддержки вывода научно-технического продукта на рынок. Проанализирован опыт наиболее успешно функционирующих российских центров трансфера и коммерциализации технологий (ЦТТ). Дано сравнение классической модели ЦТТс моделью работы отечественных ЦТТ-лидеров. Обосновано, что реализация модели оказания полного цикла услуг может стать одним из механизмов повышения уровня трансфера и коммерциализации технологий в регионах с низким уровнем обеспеченности инновационной инфраструктурой и развития научно-технического потенциала.

Трансфер технологий, инновационная инфраструктура, инновационная деятельность, центр трансфера технологий, коммерциализация технологий.

В условиях глобализации, усложнения политической и экономической ситуации в мире возрастает актуальность вопроса обеспечения безопасности России. Для его решения крайне значимым является повышение конкурентоспособности экономики страны, что требует в первую очередь технического и технологического переоснащения большинства отечественных предприятий. Об этом свидетельствуют данные государственной статистики, показывающие, что среднеотраслевой износ основных фондов в промышленности приблизился к критическому уровню в 50%, за которым требуется уже глубокая технологическая модернизация производственного оборудования. Обозначенная проблема характерна не только для передовых отраслей, таких как машиностроение, но и для базовых отраслей, формирующих значительную доходную часть бюджета страны. Так, износ основных фондов в электроэнергетике и газовой промышленности составляет почти 60%, в нефтеперерабатывающей промышленности – 80% [54]. Для сравнения: по группе БРИКС уровень износа ОПФ не превышает 35% [28].

Согласно исследованиям отечественных ученых, таких как С.Г. Кара-Мурза, А.И. Гражданкин, «при среднем за последние 10 лет темпе обновления 2,2% в год

(2003 – 2012 гг.) основные фонды промышленности, включая сооружения, машины и оборудование, должны работать до их замены 45 лет. Это равносильно почти полной ликвидации промышленности России [2]».

При этом обновление в технико-технологической сфере происходит преимущественно за счет импорта зарубежных технологий и техники. Так, в России, в отличие от развитых стран, выплаты по импорту технологий значительно превышают поступления от экспорта технологий (табл. 1) [29].

Ввиду этого ограничения экспорта в Россию высоких технологий, доступа российских банков к дешевым кредитным ресурсам вследствие санкций в отношении РФ, введенных по инициативе США и поддержанных главами ведущих государств, усугубляет проблему модернизации промышленности страны. Сложившаяся ситуация угрожает системным производственно-технологическим кризисом.

Это усиливает необходимость перехода России к инновационной экономике, способной сократить зависимость от импорта стратегически важных товаров и технологий, позволяющей обеспечить модернизацию путем наращивания и использования отечественного научно-технического потенциала.

Таблица 1. Баланс платежей за технологии за 2013 год, млн долл. США

|

Страна |

Поступления от экспорта технологий |

Выплаты по импорту технологий |

Сальдо платежей за технологии |

|

США |

120361 |

84453 |

35908 |

|

Япония |

34102,4 |

5622,7 |

28479,7 |

|

Великобритания |

48874,7 |

26299,8 |

22574,9 |

|

Германия |

62901,7 |

54447,3 |

8454,4 |

|

Канада |

2556,8 |

549,4 |

2007,4 |

|

Франция |

5188,3 |

3233,5 |

1954,8 |

|

Италия |

18564,5 |

16825,3 |

1739,2 |

|

Россия |

610,6 |

2419,8 |

-1809,2 |

|

Источник: Наука. Инновации. Информационное общество. 2014 : краткий стат. сб. – М. : НИУ «Высшая школа экономики», 2014. – 80 с. |

|||

Основные проблемы инновационного развития России

В ходе экономических реформ, проводившихся в России в 90-е годы, инновационная система, функционировавшая в СССР, претерпела существенные деформации. По ключевым показателям, характеризующим инновационное развитие, наблюдаются регрессивные тенденции.

Так, кадровый потенциал науки в стране за последние 20 лет сократился более чем в два раза, число исследователей составило менее 370 тыс. чел.2 По оценке Института экономики РАН, ежегодно страну покидает до 15% выпускников вузов. По подсчетам экспертов ООН, отъезд за рубеж человека с высшим образованием наносит стране ущерб в размере от 300 до 800 тыс. долл. [27]. Одной из весомых причин «утечки мозгов» является разница в статусе и оплате труда ученых в странах-лидерах и в России. По результатам выборочного обследования организаций за апрель 2013 года и работников, занятых научными исследованиями и разработками, доля работников, получавших зарплату ниже среднего уровня, достигала 64% [2].

Наряду с научным сектором важную роль в инновационной экономике играет бизнес. В конце 80-х гг. уровень инновационной активности предприятий в СССР был сопоставим с уровнем развитых стран и равнялся 60 – 70% [12]. Текущий уровень инновационной активности российских предприятий крайне низкий (порядка 10%). Инновационная активность малого бизнеса еще меньше и составляет порядка 5%, основным видом деятельности предприятий данного сектора является торговля и коммерция [36].

Процесс инновационного развития, модернизации предприятий на основе внедрения передовых достижений обеспечивается тесной стыковкой научного и бизнес-сектора. В этом процессе ключевая роль принадлежит НИИ, КБ и НПО. В то же время за 1991 – 2012 гг. число конструкторских бюро сократилось с 930 до 340, проектных и проектно-изыскательских организаций, осуществлявших НИОКР, уменьшилось в 17 раз (с 559 до 33) [2]. В ходе приватизации отраслевых НИИ, КБ и НПО многие из них утратили свою опытную базу, что привело практически к исчезновению организаций, занятых внедрением разработок в производство.

Ключевой проблемой остается и крайне низкий объем финансирования науки. СССР по объему внутренних расходов на НИОКР, которые достигали примерно 5% ВВП [13], входил в число мировых лидеров. В 1990 году в России внутренние расходы на НИОКР составляли 2,03% ВВП

(13,1 млрд руб.) [51], к 2013 году данный показатель сократился до 1,5% [17]. Таким образом, Россия отстает от США по расходам на НИОКР в 17 раз, от Европейского Союза – в 12 раз, от Китая и Японии – в 6,4 раза, от Индии – в 1,5 раза [27].

В то же время государственные средства в России являются основным источником финансирования НИОКР. Так, за рубежом доля затрат корпораций на исследования и разработки в общенациональных затратах на НИОКР превышает 65%, а в среднем по странам ОЭСР приближается к 70%. В России ситуация обратная: за счет предпринимательского сектора финансируется лишь порядка 30% затрат на НИОКР [60]. Удельный вес затрат на НИОКР в выручке российских компаний в 4 – 6 раз ниже, чем у зарубежных конкурентов [10].

В числе основных факторов, препятствующих разработке и внедрению инноваций, предприниматели выделяют сле-дующие3: 1) недостаток собственных денежных средств (63,5% опрошенных); 2) высокая стоимость нововведений (38,8%); 3) длительные сроки окупаемости нововведений (34,1%); 4) низкий инновационный потенциал организации (32,9%).

Кроме того, низкая активность бизнес-сектора в финансировании НИОКР в значительной степени обусловлена слабым развитием в России системы частно-государственного партнерства при реализации бизнесом инновационных проектов. Доля компаний, получавших бюджетное финансирование на эти цели, составляет в России всего 0,8%. Для сравнения: в Германии – 8,8%, в Бельгии – 12,7% [10]. В США в 1970-х около 80% инноваций самостоятельно разрабатывались крупными компаниями, в настоящее время порядка ⅔ американских инноваций создаются в партнерстве государства с бизнесом [16].

Ориентированность российского бизнеса на краткосрочную перспективу, обусловленная нестабильностью экономической и политической ситуации в стране, нехваткой «длинных» денег, препятствует внедрению инновационных проектов. В этих условиях возрастает значимость роли государства в процессах инновационного развития. Однако результативность государственных программ продолжает оставаться низкой: по всем 12 индикаторам «Стратегии развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 г.» результат ниже прогнозируемого, а по ключевым индикаторам наблюдается стагнация. «В сложившихся условиях «стихийный контроль рынка» в отношении науки и техники оказался несостоятельным. Реформа подорвала производство научного знания — силу российской науки как одного из важнейших факторов развития страны» [2]. Это стало одной из причин нарастающего спада технологического уровня промышленности, низкой доли наукоемкой продукции4.

Актуальность поставленных вопросов требует рассмотрения теоретических основ инноваций, т. к. переход на более высокий уровень экономического развития требует переориентации в политике государства (технической, экономической, социальной и т. д.), повышения его роли в развитии научно-технической сферы страны.

Теория инновационного развития

Современная теория инновационного развития базируется на синтезе различных теорий (теории экономического раз- вития, теории инноваций, теории предпринимательства) и характеризуется комплексным рассмотрением объекта и предмета исследования, развитием методологического аппарата и диверсификацией методического аппарата.

Как альтернатива ортодоксальной формируется эволюционная парадигма инновационного развития5. Разработка теоретических основ инновационного развития представителями эволюционного направления (Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, К. Фриман, Р. Нельсон, Дж. Уинтер, Д.С. Львов, С.Ю. Глазьев, Ю.В. Яко-вец, А.И. Пригожин, В.И. Маевский и др.)6 происходит в рамках становления единой теории циклов, кризисов и инноваций. Инновации воспринимаются как средство ускоренного развития не только предприятий, но и отраслей, регионов, стран.

С позиций эволюционной парадигмы, а также с опорой на результаты исследований отечественного и зарубежного опыта автором предложена следующая трактовка: инновационное развитие – это процесс перехода к новому качеству экономического роста, базирующийся на системной разработке и внедрении инноваций, в первую очередь в отраслях промышленности, обеспечивающийся и сопровождающийся повышением квалификации работников, проникновением инноваций во все сферы жизни общества, имеющий конечной целью повышение качества жизни населения территории. Особенность инновационного развития проявляется в качественном изменении технико-технологических и организационно-экономических факторов создания и распределения экономических благ, что способствует структурным сдвигам в экономике. В комплексе инновационное развитие обеспечивает увеличение конкурентоспособности социально-экономической системы. Следовательно, эффективное управление инновационными процессами в социально-экономических системах становится важнейшей сферой управленческой деятельности.

При этом важное в теоретико-методологическом плане значение имеет определение сущности категории «инновация», единого общепринятого содержания которой на сегодняшний день не выработано. Обусловлено это, в частности, тем, что процесс развития, предполагающий множественность ситуаций по переходу различных систем в более совершенное состояние на основе инноваций, допускает возможность бесконечного числа дефиниций данного понятия. В общем можно выделить четыре подхода к пониманию сути инновации, а именно, рассмотрения ее как изменения, процесса, результата, новшества [40]. Исследователями (Й. Шумпетер [53], М. Портер [20], М. Хучек [52], А.И. Пригожин [26], А.А. Румянцев [14], Б. Твисс [35], Б. Санто [30], В.Н. Лапин [11], М. Тодаро [44], И.Т. Балабанов [1], Р.А. Фатхутдинов [45] и др.) в качестве ключевых признаков инноваций выделяются новизна, а также практическая применимость. Изучение теоретико-методологических основ инновационного развития, утверждаемых эволюционной парадигмой, позволяет сделать вывод о том, что если нет коммерческого / практического применения инновации, то и инновационного развития не происходит. По сути инновационное развитие предполагает коммерциализацию научных разработок, которая осуществляется через инновационный процесс.

Термин «инновационный процесс» появился сравнительно недавно. В 1986 году он используется в «Инновационном глоссарии» для обозначения последовательности этапов воплощения идеи в конкретный результат: восприятие проблемы или возможности, первая концепция оригинальной идеи, исследование и разработка, первый выход в производство и на рынок, применение и внедрение, усовершенствования и изменения, приносящие доход [57].

Инновационный процесс обеспечивает достижение более высокого качественного состояния производства в результате применения принципиально новых орудий и предметов труда, технологий и т. д. Таким образом, он составляет основу инновационного развития и является двигателем социально-экономического развития общества. Обзор отечественной и зарубежной литературы позволяет укрупненно выделить пять моделей инновационного процесса (табл. 2).

Все рассмотренные модели инновационного процесса сосуществуют в современной экономике в различных фирмах, отраслях, странах. В современных моделях (японская интерактивная, стратегических сетей) доказывается, что для обеспечения инновационного развития требуется осуществление параллельной работы над идеей нескольких групп специалистов, действующих в нескольких направлениях. Необходимое условие этого – наличие непрерывной среды трансфера и коммерциализации технологий в сочетании с многократными процессами обратной связи, инновационной инфраструктуры.

Таким образом, эффективность инновационного процесса, а именно выпуск высокотехнологичной продукции, связана с трансфером новых знаний от одних его участников другим (разработчики, владельцы технологий, посредники, государственные органы, инвесторы, потенциальные покупатели).

Сущность трансфераи коммерциализации технологий

В России понятие «трансфер тех-нологий»7 (ТТ) появилось сравнительно недавно. В этом словосочетании «трансфер» означает переносить, передавать, а под «технологией» в данном контексте понимаются как результаты НИР и ОКР, так и инновационная продукция. Согласно Гражданскому кодексу РФ, «трансфер технологии – передача технологии, которая оформляется путем заключения двухстороннего или многостороннего договора между физическими и/или юридическими лицами, которым устанавливаются, изменяются или приостанавливаются имущественные права и обязательства относительно технологии и/или ее составляющих» [4].

Ключевое значение для развития экономики России, с точки зрения автора, имеет наращивание следующих видов ТТ. Во-первых, классического, который пред-

Таблица 2. Эволюция моделей инновационного процесса (ИП)

|

Модель |

Период |

Характеристика |

|

Линейная |

50 – 60 гг. ХХ в. |

ИП начинается с фундаментальных исследований в крупных исследовательских центрах и завершается в сфере сбыта и использования продуктов. Рынок рассматривается как потребитель результатов технологической активности производства. Не отражает всю сложность взаимоотношений участников ИП, механизмы обратной связи между ними, не учитывает внешние условия и идеи. |

|

Линейнопоследовательная |

конец 60 – 70 гг. ХХ в. |

ИП рассматривается как передача научно-технического знания посредственно в сферу удовлетворения нужд потребителя. Во многом повторяет предыдущую модель, но упор делается на потребности рынка. |

|

Сопряженная |

70 – сер. 80 гг. ХХ в. |

Представляет собой комбинацию линейной и линейно-последовательной модели. Акцент делается на связи технологических способностей и возможностей с потребностями рынка. Учитывает возможность наличия внешних для компании источников знаний и инноваций наряду с собственными НИОКР, обратные связи между участниками ИП. |

|

Японская интерактивная |

конец ХХ в. |

Акцент делается на деятельность интегрированных групп и внешние горизонтальные и вертикальные связи. Предполагает, что ведется одновременная работа над идеей нескольких групп специалистов, действующих в нескольких направлениях. Необходимое условие параллелизма – непрерывная среда трансфера технологий в сочетании с многократными процессами обратной связи. |

|

Стратегических сетей |

начало ХХI в. |

К параллельному процессу добавляются новые функции – ведение НИОКР с использованием новейших информационных технологий, с помощью которых устанавливаются стратегические связи. |

полагает работу предприятий и научноисследовательских организаций в тесной взаимосвязи. Это позволит активнее приобретать результаты НИОКР у российской науки и доводить их до промышленного и рыночного применения. Во-вторых, требуется развитие транснационального ТТ, обеспечивающего более тесную кооперацию в науке с другими странами8. В-третьих, необходимо привлечение уникальных и прогрессивных технологий. При этом эффективное применение инструментов ТТ может обеспечить импортозамещение, а в перспективе и повышение доли экспорта наукоемкой продукции. Здесь следует отметить, что только трансфер готовых, прошедших апробацию на рынке зарубежных технологий, не позволит стать стране лидером на мировом рынке. Для этого требуется доведение до рыночной стадии (коммерциализации) результатов НИОКР отечественных организаций.

Коммерциализацию технологий можно определить как процесс, с помощью которого результаты НИОКР своевременно трансформируются в продукты и услуги на рынке. Она предполагает экономически эффективную реализацию технологий в промышленном масштабе и требует одновременного выполнения ряда факторов: техническая осуществимость в промышленном масштабе, спрос на данную инновацию, персонал, способный воспринять инновации, финансовые ресурсы и др.

Как уже отмечалось ранее, если нет коммерческого (практического) применения инновации, то и инновационного развития не происходит. Проанализируем, как осуществляется коммерциализация интеллектуальной собственности в России. В 1991 году было подано 190 тыс. заявок на изобретения [12], в 2013 году эта цифра сократилась до 44 тыс. [47]. По числу патентных заявок, подаваемых национальными заявителями в стране и за рубежом Россия существенно уступает Китаю – в 18 раз, США – в 12,7 раза, Японии – в 7,3 раза, Корее – в 4,5 раза. Разрыв настолько велик, что его преодоление при сложившихся условиях в ближайшее время практически нереально.

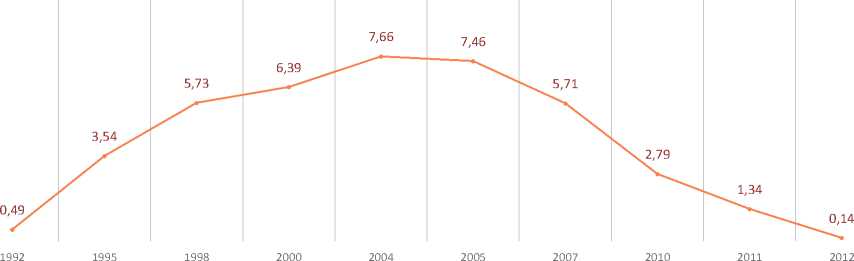

При этом в РФ число выданных патентов не связано с числом инновационно активных предприятий. Доля коммерциализированных патентов, которая увеличивалась в период с 1992 по 2004 год, с 2005 года начала неуклонно снижаться и в 2012 году достигла предельно низкого уровня 0,14% (рис. 1) , тогда как в США и Великобритании она составляет около 70% [18]. Это свидетельствует о крайне низкой степени использования новых российских разработок в практической плоскости.

Таким образом, коммерциализация в стране созданной ИС очень слабая. Наблюдаются разрывы в цепочках инновационных процессов, что приводит к тому, что даже созданная интеллектуальная собственность не находит коммерческого применения, не реализуется на практике.

Данные проблемы обусловливают необходимость поиска эффективных инструментов активизации выведения на рынок инновационных разработок, в том числе с учетом зарубежного опыта.

Развитие трансфера и коммерциализации технологий: зарубежный опыт

Обзор зарубежного опыта [41; 42] свидетельствует о том, что в числе факторов обуславливающих эффективность системы трансфера и коммерциализации технологий в странах-лидерах технологического развития, можно выделить: законодательное обеспечение, реализацию специальных государственных программ и институтов, создание сетей трансфера и коммерциализации технологий.

О результативности применения данных инструментов свидетельствует практика зарубежных стран. В 1980 году правительство США стало владельцем около 28 тыс. патентов, из них менее 5% стали лицензиями и только лишь небольшая часть этих лицензий относилась к готовым коммерческим продуктам [16]. Для изменения ситуации конгрессом США была определена новая политика в сфере инноваций, в том числе по поддержке государством коммерциализации новых технологий. Для реализации поставленных задач был принят ряд законодательных и нормативных документов: Закон Бэйя-Доула (1980 г.), Федеральный закон о трансфере технологий (1986 г.), Закон о национальной конкурентоспособности в области трансфера технологий (1989 г.), Закон о трансфере технологий малому бизнесу (1992 г.), Закон о национальном трансфере технологий и развитии (1995 г.), Закон о коммерциализации трансфера технологий (2000 г.).

В результате число университетов, вовлеченных в процесс трансфера техноло-

Рис. 1. Доля коммерциализированных патентов в России в 1992 – 2012 гг.

Источник: Патентная активность России и США [Электронный ресурс] : аналитическое исследование из цикла «Индикаторы инновационного развития российской экономики», 2013 г. – Режим доступа : http://www.nbkg.ru/researches/patent_activity_russia_vs_usa.pdf

гий, увеличилось с 24 до 2009. Следствием лицензирования инновационных изобретений американскими университетами стало то, что к 2000 году экономика США получила дополнительно более 40 млрд долл., было создано и поддерживалось более 250 тыс. рабочих мест. Начиная с 1980 года, создано более 5000 новых спин-офф компаний [55].

Наряду с законодательными инициативами в развитых странах широко используется практика реализации специальных программ по поддержке создания, трансфера и коммерциализации интеллектуальной собственности. Так, в ЕС создан такой инструмент, как рамочные программы по развитию научных исследований и технологий. Программы последовательно сменяют друг друга, реализация каждой последующей из них осуществляется в течение нескольких лет и направлена на достижение конкретных целей. Первая рамочная программа ЕС была реализована в период 1984 – 1988 гг., в 2007 – 2013 гг. была реализована Седьмая (7РП; общий бюджет программы – 53,2 млрд евро) [43]. Программа открыта для 139 стран [32]. За 5 лет количество участников, финансируемых из бюджета программы, составило более 82 тыс. организаций, поддержано 16,1 тыс. научноисследовательских проектов [59].

С 2014 года запущена программа «Горизонт 2020»10 [41], в которой особое внимание уделено коммерциализации результатов научно-исследовательских проектов, планируется предоставление непрерывной поддержки разработок от идеи до рынка. При этом сделана попытка создать единый механизм поддержки всех стадий инновационной цепочки с тем, чтобы максимально поддержать вывод продукта на рынок. Будет также снижен уровень административных барьеров (упрощение процедур получения грантов, что позволяет получать их в 100-дневный срок и др.) для привлечения лучших ученых и широкого спектра инновационных компаний.

Наравне с развитой системой законодательства и государственных программ по поддержке сферы внедрения инноваций значительную роль в инновационных процессах зарубежных стран играет создание специальных институтов (центров трансфера технологий; ЦТТ11) и сетей трансфера и коммерциализации технологий.

В развитых странах ЦТТ вносят значимый вклад в инновационное развитие. К примеру, с 1993 года ЦТТ Института Larta (Вашингтон, США) помог предпринимателям привлечь более 1,5 млрд долл. на реализацию инновационных проектов. Английская компания Isis Innovation, работая с учеными Оксфордского университета, регистрирует в среднем по одной заявке на патент в неделю. Она оказала помощь в формировании более чем 60 дочерних компании и заключила более 800 коммерческих соглашений. В Германии на Технологической фабрике Карлсруэ за последние годы было образовано более 150 высокотехнологичных фирм со штатом сотрудников более 2000 человек. Успешно развиваются и закрепляются на рынке 96% поддержанных компаний. В Китае каждый крупный научно-исследовательский университет имеет структуру по трансферу технологий, изначально финансируемую правительством КНР из доли от общих средств, выделенных университету [41].

ЦТТ – как автономные, так и созданные на базе университетов – объединяются в сети трансфера технологий, поддержки инновационного бизнеса. Например, в Европейскую сеть поддержки предпринимательства входят более 500 ЦТТ из различных стран мира [56].

Таким образом, опыт зарубежных государств убедительно свидетельствует о необходимости создания институциональной среды трансфера технологий, обеспечения функционирования комплексной системы поддержки и тиражирования накопленного опыта, законодательной, организационной и финансовой поддержки со стороны государства процесса трансфера технологий. При этом успех зарубежных стран, в частности, Китая, в решении данных задач заключается в применении стратегического подхода к развитию науки и инноваций (формировании и четком следовании долгосрочным планам) [31].

Применение рассмотренных механизмов способствовало заметной активизации в передовых странах деятельности по передаче технологий на всех уровнях, что обеспечивает их лидерство на мировом рынке наукоемкой продукции. А как складывается ситуация в России?

Система трансфера и коммерциализации технологий в России

Ключевым фактором формирования институциональной среды ТТ выступает политика государства в сфере регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). За последние годы в этой области принято значительное количество нормативно-правовых актов [22; 23; 24; 46; 48; 49], направленных на упрощение перехода технологий из стадии научных разработок в стадию коммерциализации. Как результат, наблюдаются положительные тенденции расширения рынка: количество внутренних договоров о торговле лицензиями и отчуждении прав на патенты с 2009 по 2012 год выросло на 28,3% [7].

Тем не менее качественный анализ реализованных мер дает основания говорить о наличии системных проблем. Так, например, с целью стимулирования коммерциализации интеллектуальной собственности (ИС), созданной в вузах и бюджетных научных организациях, в 2009 году принят Федеральный закон № 217-ФЗ [49]. Он предоставляет бюджетным учреждениям науки и образования право быть учредителями хозяйственных (акционерных) обществ, осуществляющих практическое применение (внедрение) РИД, без согласия собственника, вносить в уставный капитал право на использование РИД и т. д.

К 2012 году в рамках ФЗ №217 было создано более 1500 малых предприятий, из них работоспособными оказались менее 20%. Как отмечает А.Ф. Власов, генеральный директор ОАО «Центр акционирования инновационных разработок», количество созданных предприятий не может являться основным критерием оценки реализации данного закона, т. к. в этом случае происходит подмена цели его реализации. Как показали исследования первых итогов реализации ФЗ №217 [3], 60 – 70% предприятий создавались и создаются для хорошей отчетности перед Министерством и только 10 – 15% для коммерциализация РИД. В числе причин этого можно выделить следующее: реализация закона не обеспечена мотивацией руководства и сотрудников вузов и НИИ, низкий потенциал коммерциализации РИД, отсутствие работы с инвесторами, отсутствие подготовленных менеджеров проектов и др.

Другим значимым аспектом формирования институциональной среды трансфера технологий выступает создание привилегированных условий коммерческим компаниям, использующим передовые технологии. С этой целью на территории РФ были сформированы особые экономические зоны [50] и инновационные территориальные кластеры [19]. В период с 2006 по 2013 год государство вложило почти 122 млрд руб. в формирование ОЭЗ. Общая экономическая эффективность функционирования ОЭЗ – 80 коп. на 1 руб. [34]. В рамках программы создания инновационных кластеров утвержден перечень 25 кластеров [21], в числе их участников указаны 396 компаний [8].

Первые элементы инновационной инфраструктуры, способствующей трансферу знаний, появились в России в начале 1990-х гг.: научно-технологические парки и бизнес-инкубаторы в Москве, Томске и Зеленограде. В 2003 – 2005 гг. различными федеральными органами государственной власти было профинансировано формирование 122 ЦТТ на сумму 266 млн руб. (табл. 3). Кроме того, в Стратегии 2020 [33] говорится о том, что за 2005 – 2010 гг. было создано в рамках государственной программы еще более 100 центров трансфера технологий. По аналогии с Европейской сетью поддержки предпринимательства в 2005 году была образована Российская сеть трансфера технологий (RTTN; www.rttn.ru). Она имеет более 70 представительств в регионах страны.

В 2010 – 2012 гг. государством было выделено 8 млрд руб. на решение задачи обеспечения инновационной инфраструктурой сектора ВПО [25]. В результате проведенного конкурса было поддержано 56 вузов, финансирование одного проекта доходило до 150 млн руб.

Таким образом, в России на государственном уровне уделяется большое внимание созданию инфраструктуры, благоприятствующей инновационной деятельности и в том числе трансферу технологий из науки в бизнес. Однако влияние осуществляемых мер можно оценить как достаточно ограниченное. Так, например, одна из главных задач функционирования инновационной инфраструктуры заключается в содействии увеличению доли инновационно активных предприятий в общем числе компаний. Однако этот показатель с 2000 по 2013 год почти не изменился [6]. Следует отметить, что некоторые из рассмотренных мер не носят системного характера, т. к. созданные за счет государственного финансирования объекты инфраструктуры, которые имеют потенциал перейти на самоокупаемость, останавливают свое функционирование после прекращения дотаций (это свойственно ЦТТ, созданным в 2003 – 2006 гг.). Кроме того, как правило, сформированная инфраструктура направлена на точечную поддержку одного или двух этапов инновационного процесса, не ох-

Таблица 3. Центры трансфера технологий, созданные за счет госбюджетных источников финансирования в 2003 – 2005 гг.

Одним из факторов достаточно низкой эффективности инфраструктуры трансфера технологий является отсутствие четкой стратегии ее развития, механизма последовательной реализации конкретных целей и задач государства в этой области. Направления решения сложившихся проблем, такие как разработка стратегической программы функционирования инновационной инфраструктуры, доработка нормативно-правового поля, регламентирующего коммерциализацию ИС, организация системы подготовки квалифицированных кадров, имеющих профессиональную подготовку в области коммерциализации научных знаний, стимулирование развития внутренних рынков высокотехнологичной продукции, создание системы экономических стимулов и др., находятся в компетенции федеральных органов власти.

В то же время управление инновационным развитием в рамках национальной экономики происходит в условиях возрастания роли территориальных факторов и смещения акцентов инновационного развития на региональный уровень. В связи с этим существенную роль в трансфере технологий приобретают местные инициативы. С этой точки зрения целесообразно тиражирование в регионах опыта успешно функционирующих институтов трансфера технологий.

Модель функционирования российских ЦТТ-лидеров

На сегодняшний день, согласно данным Национального информационноаналитического центра по мониторингу инновационной инфраструктуры научнотехнической деятельности и региональных инновационных систем (http://www. miiris.ru) в РФ функционирует 121 Центр трансфера технологий. Наибольшее их количество сосредоточено в Москве (18 центров), Московской области (9), Санкт-Петербурге (7), Томской области и Республике Татарстан (по 5 центров) – наиболее развитых по уровню инновационной деятельности территориях, с высокой концентрацией инновационного потенциала и уровнем инновационной активности.

Вместе с тем для перехода на инновационную модель развития необходимо создание и эффективное использование таких центров во всех регионах РФ. Для тиражирования успешного развития данных территорий, ввиду крайней неравномерности инновационного развития российских регионов, требуется создание и повышение эффективности деятельности ЦТТ и в других субъектах РФ.

Проведенное исследование, а также данные опроса [5; 39] позволили выделить российские ЦТТ-лидеры, в их числе ЦТТ СЗ, Система-Саров, ОЦНТ (табл. 4).

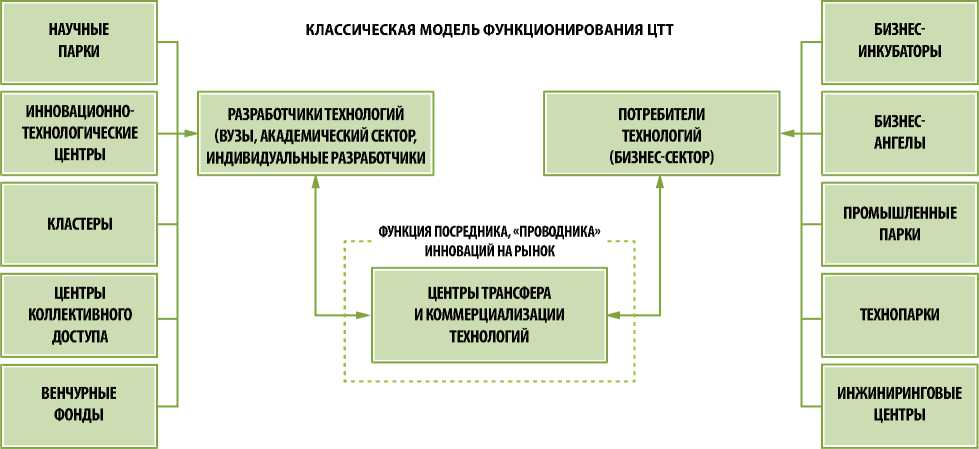

В классической модели ЦТТ выполняют функции посредника, «проводника» инноваций на рынок. В то же время анализ показывает, что деятельность российских ЦТТ-лидеров не ограничивается только услугами консультационного характера. Они «оттягивают на себя» и функционал бизнес-инкубаторов, технопарков (по материально-техническому и финансовому обеспечению инновационных процессов) и т. п., оказывая услуги полного инновационного цикла (рис. 2). Возможно, это является следствием низкой эффективности и недостаточности инновационной инфраструктуры.

Реализация модели оказания полного цикла услуг может стать одним из механизмов повышения уровня трансфера и коммерциализации технологий в регионах с низким уровнем обеспеченности инновационной инфраструктурой и развития научно-технического потенциала.

Таблица 4. Российские ЦТТ-лидеры

|

Критерий |

ЦТТ |

||

|

Сокращенное наименование |

УК – ЦТТ СЗ |

ЦТТ «Система-Саров» |

ОЦНТ |

|

Город размещения/численность населения в городе |

Санкт-Петербург (5 197 тыс. чел.) |

г. Саров (94 тыс. чел.), |

г. Обнинск (107 тыс. чел.), |

|

Место региона размещения ЦТТ в рейтинге инновационного развития (2014 г.) |

3 |

4 |

5 |

|

Учредитель |

ФГУП «ВНЦ «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова», ФГБУ ВПО «ИТМО», Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» |

ОАО АФК «Система», ГК «Росатом», ОАО «Роснано», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» |

Администрация г. Обнинска, ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт», ОНПП «Технология», МИФИ и др. |

|

Рыночный фокус |

Международный (страны ЕС, США) |

Международный (Европа; Америка) |

Международный (страны СНГ; ЕС (Франция, Литва и др.); Азия (Китай, Индия, Иран) |

|

Услуги по поддержке инновационного процесса (ИП) |

Услуги полного цикла ИП |

Услуги полного цикла ИП |

Услуги полного цикла ИП |

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ ЦТТ-ЛИДЕРОВ

РАЗРАБОТЧИКИ ТЕХНОЛОГИЙ (ВУЗЫ, АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЕКТОР, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ

ФУНКЦИЯ ПОСРЕДНИКА, «ПРОВОДНИКА» ИННОВАЦИЙ НА РЫНОК

ЦЕНТРЫ ТРАНСФЕРА И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ

БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ

ПОТРЕБИТЕЛИ

ТЕХНОЛОГИЙ (БИЗНЕС-СЕКТОР) ------1------

БИЗНЕС-АНГЕЛЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ

ТЕХНОПАРКИ

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Рис. 2. Модели функционирования ЦТТ

Реализовать это можно путем расширения функционала уже существующих ЦТТ на основе применения стратегического подхода с использованием механизмов частно-государственного партнерства.

В качестве иллюстрации к вышесказанному приведем пример развития ЦТТ на базе Института социально-экономического развития территорий РАН (далее Центр), функционирующего в Вологодской области. Область относится к регионам с низкими показателями инновационного развития.

Анализ инновационной инфраструктуры в Вологодской области показал, что она не обеспечивает непрерывность инновационного цикла, кроме того, не развиты институты актуализации интеллектуальной собственности в НИИ, вузах, на предприятиях региона, ее дальнейшей оценки, коммерциализации [37; 38]. В то же время уровень инновационной активности предприятий региона низкий (чуть более 8%), накопленный хозяйствующими субъектами инновационный потенциал остается нереализованным.

Кроме того, согласно данным проводимых ИСЭРТ РАН опросов руководителей предприятий, взаимодействие хозяйствующих субъектов с объектами инновационной инфраструктуры находится на невысоком уровне, что подтверждает наличие разрывов в цепочках инновационных процессов. Центр призван содействовать решению данной проблемы.

Сотрудниками Центра в информационной базе RTTN и зарубежных сетей трансфера технологий размещено более 100 технологических профилей. На профили получено белее 150 выражений интереса из стран СНГ, ЕС, Армении, Англии, Китая, США. Заключено четыре сделки по ТТ. Процент успешности в сфере ТТ составил 5,3% (у зарубежных ЦТТ составляет порядка 10%). В рамках комплексного обслуживания инновацион- но-инвестиционных проектов Центром привлечено финансирование в размере 100 млн руб. для реализации 26 инновационных разработок.

Сравнение ЦТТ на базе ИСЭРТ РАН с ЦТТ-лидерами позволяет выявить, что для повышения вклада центра в инновационное развитие региона требуется следующее: 1) усиление связей с научным сектором; 2) охват большего количества групп клиентов; 3) выход на международный уровень работы; 4) укрепление взаимосвязей с органами власти и управления при содействии реализации проектов предприятий, вузов региона; 5) применение модели оказания услуг по поддержке полного цикла инновационного процесса. Для этого требуется расширение спектра поддержки, включая все стадии инновационного процесса (табл. 5).

Реализация модели центра оказания услуг полной цепочки инновационного цикла в регионе позволит обеспечить взаимосвязи участников инновационных процессов как внутри региона, так и с организациями из других регионов, стран, сформировать в регионе механизм трансформации результатов интеллектуальной деятельности в рыночный товар, повысить уровень инновационной активности предприятий в регионе, создать предпосылки для формирования нового технологического уклада в экономике региона, перевода экономики на инновационный тип развития.

В заключение необходимо отметить, что трансфер и коммерциализация технологий являются одним из наиболее эффективных механизмов инновационного развития территорий. Об этом, в частности, свидетельствует направленность государственной научно-технической политики передовых стран.

Реализация мер по комплексному стимулированию трансфера и коммерциализации технологий, таких как оптимизация

Таблица 5. Расширение функционала ЦТТ ИСЭРТ РАН

Список литературы Роль трансфера и коммерциализации научных разработок в инновационном развитии территорий

- Балабанов, И. Т. Инновационный менеджмент /И. Т. Балабанов. -СПб.: Питер, 2001. -304 с.

- Белая книга России. Строительство, перестройка и реформы: 1950 -2013 гг. /Центр пробл. анализа и гос.-упр. проект. -М.: Научный эксперт, 2015. -728 с.

- Власов, А. Ф. Опыт создания и развития малых инновационных предприятий с участием вузов (правовой аспект). Позиция инвестора /А. Ф. Власов. -Режим доступа: http://www.myshared.ru/slide/182251

- Гражданский кодекс Российской Федерации : принят ГД ФС РФ 21.10.1994: редакция от 05.05.2014//Справочно-поисковая система КонсультантПлюс. -Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1

- Данные анкетирования центров трансфера технологий . -Режим доступа: http://www.miiris.ru

- Индикаторы инновационной деятельности. 2014 : стат. сб. -М.: Высшая школа экономики, 2014. -472 с.

- Индикаторы науки. 2014 : стат. сб. -М.: Высшая школа экономики, 2014. -400 с.

- Инновации в России . -Режим доступа: http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/545

- Итоги развития центров трансфера технологий в 2005 г. . -Режим доступа: conference7.rcsme.ru›other_mat/salon/1.doc

- Исследование инновационной активности крупного бизнеса в 2010 -2011 гг. //Эксперт РА: рейтинговое агентство. -Режим доступа: http://raexpert.ru/researches/expert-inno/part1

- Лапин, В. Н. Социальные аспекты управления нововведениями /В. Н. Лапин//Проблемы управленческих нововведений и хозрасчетного экспериментирования: материалы Всесоюзной науч.-практ. конф. -Таллинн, 1981. -С. 23.

- Методологические аспекты инновационного развития России : проектно-аналит. записка/отв. ред. В. Е. Лепский. -Режим доступа: http://www.reflexion.ru/club/KIR-PZ.pdf

- Народное хозяйство СССР за 70 лет : юбилейный стат. ежегодник/Госкомстат СССР. -М.: Финансы и статистика, 1987. -766 с.

- Научно-инновационная сфера в регионе: проблемы и перспективы развития /под ред. А. А. Румянцева. -СПб., 1996. -194 с.

- Наука. Инновации. Информационное общество. 2014 : краткий стат. сб. -М.: НИУ «Высшая школа экономики», 2014. -80 с.

- Организация инновационной деятельности в университетах США : сб. информ.-аналит. материалов. -Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2011. -96 с.

- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики . -Режим доступа: http://www.gks.ru

- Патентная активность России и США : аналитическое исследование из цикла «Индикаторы инновационного развития российской экономики», 2013 г. -Режим доступа: http://www.nbkg.ru/researches/patent_activity_russia_vs_usa.pdf

- Перечень инновационных территориальных кластеров, утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации 28 августа 2012 № ДМ-П8-5060 . -Режим доступа: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/8b69c0004ca1ebe280f1ab12ac4184fa/perechen_innovacionnih_klasterov.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8b69c0004ca1ebe280f1ab12ac4184fa

- Портер, М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран : пер. с англ./М. Портер; под ред. и с предисловием В. Д. Щетинина. -М.: Международные отношения, 1993. -896 c.

- Поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 28 августа 2012 г. № ДМ-П8-5060 -Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20120907_02

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 233 «Об утвержде нии Правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения» //Рос. газ. -Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/04/04/prava-site-dok.html

- Постановление Правительства РФ № 512 от 4 июня 2014 г. «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы» //Рос. газ. -Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/06/06/voznagrajdenie-site-dok.html

- Постановление Правительства РФ № 429 от 10 мая 2014 г. «О порядке передачи Фондом перспективных исследований прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по заказу Фонда перспективных исследований, а также приобретенные Фондом перспективных исследований на основании договоров, в целях их практического применения (внедрения)» //Рос. газ. -Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/05/13/prava-site-dok.html

- Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 219, г. Москва «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования» //Рос. газ. -2010. -№ 5160. -Режим доступа: http://www.rg.ru/2010/04/16/gospodderzhka-dok.html

- Пригожин, А. И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы инноватики) /А. И. Пригожин. -М.: Политиздат, 1989. -485 с.

- Рогов, С. М. Новая шоковая терапия и «реформа РАН»: реалии российской науки /С. М. Рогов. -Режим доступа: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=243808

- Российская газета . -Режим доступа: http://www.rg.ru/2011/07/05/iznos.html

- Россия в цифрах -2014 : крат. стат. сб./Росстат. -M., 2014. -558 с.

- Санто, Б. Инновация как средство экономического развития : пер. с венг./Б. Санто; общ. ред. и вступ. Б. В. Сазанова. -М.: Прогресс, 1990. -296 с.

- Салицкая, Е. А. Научно-технологический комплекс КНР: опыт развития /Е. А. Салицкая//Наука. Инновации. Образование. -2013. -№ 14. -С. 7-23.

- Седьмая рамочная программа ЕС по научно-технологическому развитию: возможности для российских ученых . -Режим доступа: http://www.ric.vsu.ru/UserFiles/File/workshop_05_09/presents/fp7_opportunities_.pdf

- Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. : утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. №2227-р. -Режим доступа: http://minsvyaz.ru/common/upload/2227-pril.pdf

- Счетная палата РФ отмечает неэффективность управления особыми экономическими зонами . -Режим доступа: http://itar-tass.com/ekonomika/838513

- Твисс, Б. Управление научно-техническими нововведениями : сокр. пер. с англ./авт. предисл. и науч. ред. К. Ф. Пузыня. -М.: Экономика, 1989. -271 с.

- Теребова, С. В. Малый бизнес как фактор повышения уровня занятости и доходов населения региона /С. В. Теребова//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2013. -№ 5 (29). -С. 112-122.

- Теребова, С. В. Направления развития региональной инновационной инфраструктуры : отчет о НИР/исполн. С. В. Теребова, О. Н. Бабкина. -Вологда, 2012. -161 с.

- Теребова, С. В. Инновационная инфраструктура в регионе: проблемы и направления развития /С. В. Теребова//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2014. -№ 6. -С. 199-212.

- Теребова, С. В. Центр трансфера технологий как инструмент инновационного развития территории /С. В. Теребова//Креативная экономика. -2015. -№ 9. -С. 837-850.

- Теребова, С. В. Активизация инновационного процесса в регионе : монография/С. В. Теребова, Е. С. Губанова. -Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2009. -179 с.

- Теребова, С. В. Международный опыт развития центров трансфера технологий : информ.-аналит. записка/исполн. С. В. Теребова, Л. А. Волкова. -Вологда, 2010. -48 с.

- Теребова, С. В. Принципы и практика функционирования зарубежных центров трансфера технологий /С. В. Теребова, Л. А. Волкова//Экономические и социальные перемены. -2011. -№ 1. -С. 101-107.

- Теребова, С. В. Седьмая рамочная программа ЕС: возможности для российских академических учреждений /С. В. Теребова, И. В. Кузьмин//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2014. -№ 1. -С. 161-174.

- Тодаро, М. Экономическое развитие : пер. с англ./под ред. С. М. Яковлева, Л. З. Зевина. -М.: Экономический ф-т МГУ, ЮНИТИ, 1997. -671 с.

- Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент : учеб. для вузов/Р. А. Фатхутдинов. -М.: Бизнес-школа «Интел-синтез», 1998. -60 с.

- Федеральный закон от 2 августа 2009 года № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» //Рос. газ. -2009. -№ 4966. -Режим доступа: http://www.rg.ru/2009/08/04/int-dok.html

- Федеральная служба государственной статистики . -Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#

- Федеральный закон РФ от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую ГК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» //Рос. газ. -Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/03/14/izm-gk-dok.html

- Федеральный закон от 02.08.2009 № 217-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»: принят ГД РФ 24.07.2009 (действующая редакция от 29.12.2012) //Справочно-поисковая система КонсультантПлюс. -Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_90201

- Федеральный закон № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» //Рос. газета. -2005. -№ 3831. -Режим доступа: http://www.rg.ru/2005/07/27/ekonom-zony-dok.html

- Финансирование исследований и разработок в России: состояние, проблемы, перспективы /под ред. Л. Э. Миндели, С. И. Черных . -М.: Ин-т проблем развития науки РАН, 2013. -299 c.

- Хучек, М. Социально-экономическое содержание инноваций на предприятии /М. Хучек//Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. -1995. -№ 1. -С. 62-71.

- Шумпетер, Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия /Й. Шумпетер; предисл. В. С. Автономова. -М.: ЭКСМО, 2007. -864 с.

- Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. : утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р. -Режим доступа: http://www.energystrategy.ru/projects/docs/ES-2030_(utv._N1715-p_13.11.09).doc

- Association of University Technology Managers . -Available at: http://www.autm.net

- Enterprise Europe Network . -Available at: http://een.ec.europa.eu

- Haustein, H. Innovation Glossary /H. Haustein, H. Maier. -Oxford, N.Y., Toronto, Sydney, Frankfurt, 1986. -P. 23-24.

- Horizon 2020 . -Available at: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

- Fifth FP7 Monitoring Report. Monitoring Report 2011 . -Available at: http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg=fp7-monitoring

- OECD in Figures 2009. OECD Countries, 2007 Gross Domestic Expenditure on R&D . -Available at: http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/0109061e.pdf; http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-in-figures-2009_oif-2009-en