Роль ВПЧ-типирования, генотипирования и определения уровня вирусной нагрузки при цервикальных интраэпителиальных неоплазиях

Автор: Манухин И.Б., Пономарева Ю.Н., Тургунова Г.М.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Новые технологии

Статья в выпуске: 2 (30), 2013 года.

Бесплатный доступ

Проведен комплексный анализ молекулярно-биологических факторов, ассоциированных с цервикальной интраэпителиальной неоплазией. Выявлено, что инфицирование онкогенными типами вируса папилломы человека взаимосвязано с повышением уровня вирусной нагрузки, что может эффективно использоваться в диагностике и прогнозировании цервикальных неоплазий для оптимизации тактики ведения пациенток и улучшения результатов лечения.

Шейка матки, цервикальная интраэпителиальная неоплазия, впч, степень вирусной нагрузки

Короткий адрес: https://sciup.org/142211082

IDR: 142211082 | УДК: 618.146-006.52-02:578.827.11

Текст научной статьи Роль ВПЧ-типирования, генотипирования и определения уровня вирусной нагрузки при цервикальных интраэпителиальных неоплазиях

Рак шейки матки на протяжении двух десятилетий остается одной из часто встречающихся опухолей среди всех злокачественных новообразований у женщин, проживающих на территории России. Негативной тенденцией является «омоложение» рака шейки матки, что обусловлено прежде всего социальными проблемами общества, высоким инфекционным индексом населения, значительным увеличением числа абортов и ростом инфекций, передаваемых половым путем. В последние годы в большинстве работ иностранных авторов активно обсуждается роль ДНК ВПЧ-тестирования в цервикальных скрининговых программах. Считается, что молекулярно-биологические исследования с целью определения ВПЧ высокого канцерогенного риска позволят не только выявить пациенток с высоким риском развития дисплазии и РШМ, но и позволят сформулировать возможный прогноз развития цервикальной неоплазии у конкретной пациентки [1, 2, 5, 9].

Материалы и методы

Для изучения диагностической и прогностической значимости папилломавирусной инфекции (Human Papilloma Virus, HPV) и степени вирусной нагрузки при цервикальных интраэпителиальных неоплазиях (Cervical Intraepithelial Neoplasia, CIN) проведено комплексное клинико-морфологическое исследование 250 пациенток с позитивным ВПЧ тестом, обратившиеся с целью обследова- ния и лечения заболеваний шейки матки. Возраст обследованных варьировался от 23 до 42 лет, и составил, в среднем, 35,3±8,1 лет.

Диагностика заболеваний шейки матки включала в себя клинические, кольпоскопические, цитогистологические и иммуногистохимические методы исследования. ВПЧ-типирование и генотипирование проводилось методом ПЦР-анализа по общепринятой методике с применением тест-систем «АмплиСенс ВПЧ ВКР скрин-титр FRT» (Москва) [8]. Материалом для ПЦР-исследования служили соскобы эпителия цервикального канала и поражений шейки матки, взятые одноразовыми зондами до проведения комплексного обследования и лечения заболеваний шейки матки.

В обследованной группе женщин у 200 пациенток гистологически верифицировано наличие CIN, в том числе у 60 (24,0%) пациенток выявлена CIN I, у 65 (26,0%) – CIN II и у 75 (30,0%) подтверждено наличие CIN III. У 50 (20,0%) пациенток с ВПЧ ассоциированным цервицитом интраэпителиальные поражения отсутствовали, гистологический диагноз соответствовал эндоцервикозу.

В качестве метода выявления и количественного определения ДНК ВПЧ использовалась ПЦР с гибридизационнофлуоресцентной детекцией в режиме реального времени. В применяемых тест-системах используется принцип группоспецифических олигонуклеотидов, способных ампли-фицировать фрагменты ДНК нескольких представителей филогенетической группы ВПЧ. Результат рассчитывается в геномных эквивалентах вируса на 105 клеток. Порог релевантного количества вируса принимается равным 3 lg ВПЧ на 105 клеток. Исследование проводили на четырехканальном амплификаторе «RotorGeen 3000/6000» фирмы «Corbett Research» (Австралия). Основываясь на данных, полученных из разных исследований, вирусная нагрузка менее 3 на 105 клеток является клинически малозначимой и характеризуется минимальным риском развития дисплазии и почти 100% спонтанной регрессией. Вирусная нагрузка более 5 на 105 клеток обозначает повышенное количество вируса и отражает наличие дисплазии или высокий риск ее развития.

Результаты и обсуждение

В результате проведенного исследования обнаружено, что в подавляющем большинстве случаев цервикальные интраэпителиальные неоплазии ассоциированы с HPV-инфицированием. Многочисленными

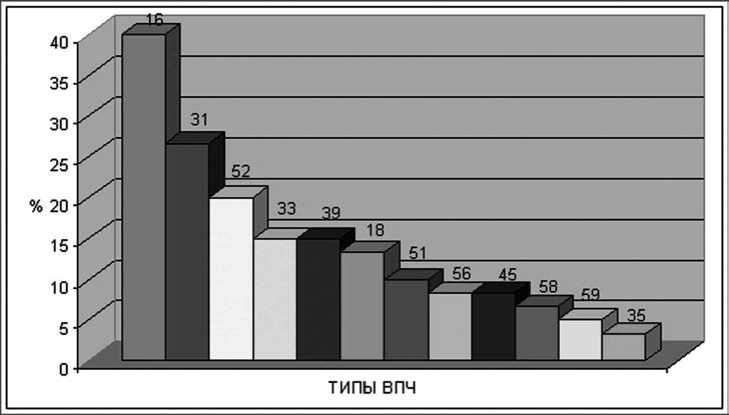

39 типа – 11 (7,9%), 52 типа – у 9 (6,4%), 51 тип у 8 (5,7%) и 58 типа у 7 (5,0%) обследованных. Другие онкогенные типы у пациенток с СIN II и СIN III, были обнаружены в гораздо меньшем числе наблюдений: 45 тип – 4,3%, 56 тип – у 4,3%, 35 тип – у 2,9%, 59 тип у 2,1% пациенток (рис. 2).

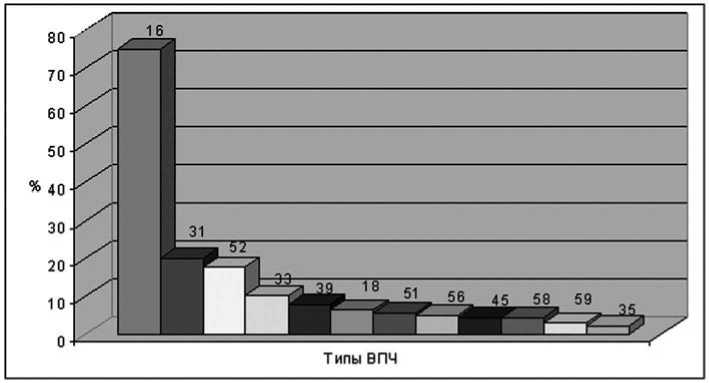

Далее проведен анализ распределения генотипов ВПЧ ВКР у 50 пациенток основной группы с ВПЧ-ассоциированным хроническим цервицитом (рис. 3). Выявлено, что у данной категории пациенток преимущественно определяются 16 тип – 18 (36,0%), 31 тип – 13 (26,0%) случаев и 52 тип 11 (22,0%) наблюдений. Реже определялись 33, 56, 39, 45 и 51 типы ВПЧ (14,0%, 10,0%, 8,0%, 8,0%, 6,0% соответственно). В очень небольшом числе наблюдений выявлены 18, 35, 58 и 59 типы (всего по 4,0%).

Как следует из представленных данных, по результатам генотипирования выявлено преобладание ВПЧ 16 типа литературными данными показана высокая клиническая значимость диагностики HPV [1, 3, 4, 6, 10]. Это определяется необходимостью формирования групп онкологического риска с выявлением тех пациенток, для которых необходимы активная комплексная профилактика и доклиническая диагностика рака шейки матки.

В настоящее время основным методом идентификации папилломавирусной инфекции является молекулярнобиологическое выявление ДНК вируса папилломы различных типов. Известно, что около 12 типов HPV являются потенциально онкогенными [1, 6].

Результаты исследования показали,

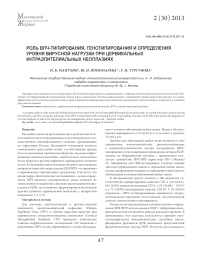

что среди пациенток с интраэпителиальными поражениями низкой степени (CIN I) наиболее часто были обнаружены 16 тип ВПЧ – в 24 (40,0%) наблюдениях, 31 тип – 16 (26,7%) и 52 тип – в 12 (20,0%) случаях. В равном количестве случаев определялись 33 и 39 типы (15,0%), 18 тип был выявлен в 8 (13,3%) случаях, 51 тип – в 6 (10,0%) наблюдений. Другие онкогенные типы ВПЧ были найдены менее чем в 10,0% набюдений: 56, 45, 58, 59 и 35 типы (8,3%, 8,3%, 6,7%, 5,0% и 3,3% соответственно) (рис. 1).

У пациенток с CIN II и CIN III по результатам генотипирования превалировал 16 тип ВПЧ – у 105 (75,0%) обследованных, 31 тип – 28 (20,0%), 33 тип – 25 (17,8%) и 18 тип. – 14 (10,0%) пациенток. Значительно реже выявлялись – ь ВПЧ

Рис. 1. Распространенность онкогенных типов ВПЧ у пациенток с СIN I

Рис. 2. Распространенность онкогенных типов ВПЧ у пациенток с CIN II/III

Рис. 3. Распространенность онкогенных типов ВПЧ у пациенток с ВПЧ-ассоциированным хроническим цервицитом

среди других онкогенных вирусов как у пациенток с хроническим ВПЧ ассоциированным цервицитом, так и при интраэпителиальных неоплазиях. Частота его идентификации при тяжелых интраэпителиальных поражениях (CIN II и CINIII) составляет 75,0%, что более чем в 2 раза превышает данный показатель при поражениях низкой степени CIN I и выявляемостью у данного типа ВПЧ пациенток с хроническим ВПЧ ассоциированным цервицитом (табл. 1). На втором месте по распространенности во всех группах был 31 тип ВПЧ. На третьем месте у пациенток с хроническим ВПЧ ассоциированным цервицитом и интраэпителиальными пораженями низкой степени был 52 тип (20,0% и 22,2%), соответственно, а у пациенток с СIN III и CIN III – 33 тип (табл.

-

1) . Также отмечено, что, несмотря на наличие интраэпителиального поражения низкой степени тяжести, а также у пациенток с хроническими ВПЧ-ассоциированными цервицитами, хоть и с редкой частотой, но были выявлены и все другие тестируемые типы ВПЧ, что подчеркивает важность использования в скрининге заболеваний шейки матки тест системы для идентификации 12 типов ВПЧ ВКР.

На сегодняшний день установлено, что число вирусных копий может отражать тяжесть и прогноз течения папилломавирусной инфекции [7]. Для определения степени вирусной нагрузки в эпителиальных клетках пациенток с хроническим ВПЧ-ассоицированным цервицитом (n=50) и интраэпителиальными поражениями (n=200), была использована отечественная методика количественного определения ДНК ВПЧ на основе ПЦР в реальном времени, на базе которой определяли пороговый уровень клинически значимого количества вируса – 105 геномных эквивалентов ВПЧ (табл. 2).

Анализ полученных результатов позволил выявить клинически значимую (более 3 x 10 5 клеток) вирусную нагрузку у 52 (37,1%) пациенток и высокую вирусную нагрузку у 88 (62,9%) пациенток с CIN II и CIN III. Незначимой (менее 3 x 10 5 клеток) вирусной нагрузки у данной категории пациенток выявлено не было (табл. 3).

У пациенток с CIN I в 51 (85,0%) случаев определялась низкая вирусная нагрузка, у 9 (15%) пациенток диагностирована высокая вирусная нагрузка. При анализе вирусной нагрузки у пациенток с хроническим ВПЧ ассоциированным цервицитом только в 4 (8,0%) случаев была диагностирована высокая вирусная нагрузка, у остальной части данной категории пациенток определялась низкая вирусная нагрузка.

Таким образом, на основании проведенного исследования у пациенток с CIN II, III выявлены достоверно более высокие концентрации ДНК вируса по сравнению с ВПЧ позитивными пациентками с отсутствием интраэпителиального поражения в гистологических образцах и с пациентками, имеющими поражения низкой степени тяжести (CIN I). Это согласуется и с работами других авторов, свидетельствующих о том, что высокая вирусная нагрузка ВПЧ

Таблица 1

Распространенность онкогенных типов ВПЧ у пациенток с хроническим ВПЧ ассоиированным цервицитом и наличием интраэпителиального поражения

|

Типы ВПЧ |

Эндоцервикоз (n=50) |

CIN I (n=60) |

CIN II + CIN III (n=140) |

|||

|

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

|

|

16 |

18 |

36,0 |

24 |

40,0 |

105 |

75,0 |

|

18 |

3 |

4,0 |

8 |

13,3 |

14 |

10,0 |

|

31 |

13 |

26,0 |

16 |

26,7 |

28 |

20,0 |

|

33 |

7 |

14,0 |

9 |

15,0 |

25 |

17,8 |

|

35 |

3 |

4,0 |

2 |

3,3 |

4 |

2,9 |

|

39 |

4 |

8,0 |

9 |

15,0 |

11 |

7,9 |

|

45 |

4 |

8,0 |

5 |

8,3 |

6 |

4,3 |

|

51 |

3 |

6,0 |

6 |

10,0 |

8 |

5,7 |

|

52 |

11 |

22,0 |

12 |

20,0 |

9 |

6,4 |

|

56 |

5 |

10,0 |

5 |

8,3 |

6 |

4,3 |

|

58 |

3 |

4,0 |

4 |

6,7 |

7 |

5,0 |

|

59 |

3 |

4,0 |

3 |

5,0 |

3 |

2,1 |

Таблица 2

Степень вирусной нагрузки у пациенток основной группы, n=250

|

Вирусная нагрузка |

Гистологический диагноз |

||

|

Эндоцервикоз (n=50) |

CIN I (n=60) |

CIN II, III (n=140) |

|

|

Диапазон вирусной нагрузки |

0,6–4,7 |

0,5–6,7 |

3,2–7,9 |

|

Средняя вирусная нагрузка |

2,5±2,4 |

3,1±2,6 |

5,7±1,9 |

Таблица 3

Оценка вирусной нагрузки у пациенток основной группы

Выводы

-

1. Все типы высокого онкогенного риска вируса папилломы человека с различной частотой выявляются у пациенток с цервикальной интраэпителиальной неоплазией, что предопределяет необходимость их тотального генотипирования при патологических процессах шейки матки.

-

2. Более чем у половины пациенток (52,1%) с хроническим цервицитом выявляются различные типы вируса папилломы человека высокого онкогенного риска, которые составляют группу повышенного риска по развитию цервикальных интраэпителиальных поражений.

-

3. Высокая вирусная нагрузка ВПЧ ассоциирована с цервикальными интраэпителиальными поражениями высокой

степени тяжести, выявление вируса папилломы человека в количестве, не превышающем порогового уровня (менее 3 x 10 5 клеток), свидетельствует об отсутствии вероятности тяжелого поражения шейки матки.

Список литературы Роль ВПЧ-типирования, генотипирования и определения уровня вирусной нагрузки при цервикальных интраэпителиальных неоплазиях

- Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. Л.: Медицина, 1989. 464 с.

- Под ред. Давыдова М. И. Злокачественные новообразования в России и странах СНГ в 2002 г. М.: РОНЦ им. Н.Н. Блохина, РАМН, 2004. 281 с.

- Кондриков Н.И., Прилепская В.Н. I Всемирный конгресс по патологии шейки матки и кольпоскопии//Акуш. и гинек. 1996.№ 6. С. 51-52.

- Кулаков В.И., Тохиян А.А. Проблемы злокачественных но-вообразований репродуктивной системы в практике гинеколога//Журн. акушерства и женск. болезней. 2002. Т. LI, Вып. 1. С. 9-12.

- Новикова Е.Г. Диагностика предраковых заболеваний иначальных форм рака шейки матки/В кн.: «Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы» (Клинические лекции)/Под ред. В.Н. Прилепской. М.: МЕДпресс, 2000. С. 153-160.

- Минкина Г.Н., И.Б. Манухин, Франк Г.А. Предрак шейки матки. М.: Аэрограф-медиа, 2001. 112 с.

- Руководство по иммуногистохимической диагностике оп-холей человека/Под ред. С.В. Петрова, Н.Т. Райхлина. Казань,2004. 456 с.

- Хейди М. Бауэр, Грир Е., Мишель М. Применение ПЦР для диагностики папилломавирусных инфекций гениталий/В кн.: «Молекулярная клиническая диагностика. Методы»: Пер. с англ.; Под ред. С. Херрингтон, Дж. Макги. М.: Мир, 1999. 558 с.

- Эллиниди В.Н., Аникеева Н.В., Максимова Н.А. Практическая иммуноцитохимия. СПб.: ВЦЭРМ МЧС России, 2002.36 с.

- Schlecht N.F. et al. Persistent human papillomavirus infectionas a predictor of cervical intraepithelial neoplasia//jAMA. 2001.Vol. 286(24). P. 3106-3114.