Роль высшего образования в воспроизводстве человеческого капитала

Автор: Строителева Т.Г.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Проблемы высшего экономического образования

Статья в выпуске: 4 (22), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье подробно рассмотрены вопросы формирования человеческого капитала в системе национального хозяйства путем повышения роли высшего образования. Декларированы стратегические задачи высшей школы, расширены ее функции и выявлены экономические приоритеты.

Высшая школа, человеческий капитал, система образования, экономическая политика

Короткий адрес: https://sciup.org/142178598

IDR: 142178598

Текст научной статьи Роль высшего образования в воспроизводстве человеческого капитала

Образование во всем мире закономерно становится главным каналом социальных восходящих перемещений, как правило, ведущих индивидов к более сложным видам труда, большим доходам и престижу. Благодаря им, классовая структура становится более открытой, социальная жизнь - более эгалитарной, а неблагоприятные различия в развитии разных социальных групп реально смягчаются.

Уровень и качество образования всегда оказывают непосредственное воздействие на экономическое развитие любой страны.

Образование не является чем-то внешним по отношению ко всем остальным сферам жизнедеятельности человека. Вопросы образования могут рассматриваться лишь в комплексе проблем человечества, важнейшей из которых является его устойчивое развитие и выживание, а также обеспечение благосостояния человека. Не случайно одним из вызовов XXI столетия является необходимость управления знаниями.

Речь идет об аккумулировании интеллектуального капитала, выявлении, накоплении и распространении информации и опыта, создании предпосылок для распространения и передачи знаний. В условиях революционных изменений в производственных и информационных технологиях использование интеллектуального капитала и растущая профессиональная компетенция кадров обеспечивают выживание и экономические успехи компаний. Управление знаниями становится важным инструментом повышения эффективности всех видов организаций, современные информационные и коммуникационные технологии позволяют постоянно и надежно обмениваться идеями и информацией [1].

Социальное, экономическое, культурное развитие без знаний невозможно, ибо все совершаемое человеком, социальными группами и обществом в целом зависит от знаний. Формула выживания требует трансформации имеющихся ресурсов в необходимые нам вещи. В отчете Всемирного банка о мировом развитии на это обращается особое внимание: «Мы должны поставить дело таким образом, чтобы получать максимальную отдачу от данного объема ресурсов в пересчете на вложенный труд и капитал. А для этого тоже требуются знания, причем в гораздо большем соотношении в пересчете на единицу ресурсов» [2].

В наиболее экономически развитых странах информации и знаниям уделяется настолько большое внимание, что последние, пожалуй, стали важнейшим фактором, определяющим уровень жизни - более значимым, чем земельные ресурсы, механизмы и труд. Сегодня экономика стран с высокоразвитой технологией поистине развивается на базе знаний. Различные нововведения позволяют этим странам повышать свое благосостояние и создавать миллионы рабочих мест по таким специальностям, которых буквально вчера еще не было.

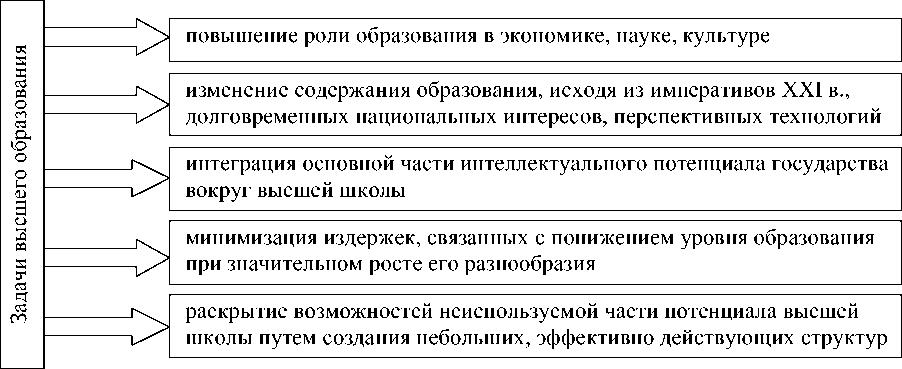

Стратегия развития современной высшей школы ориентирована не только на подготовку специалистов в традиционных сферах дея-тельности, но и на формирование контуров цивилизации, способной разрабатывать и реализовывать эту стратегию. Высшая школа существенно влияет на политический, социально-эко- номический, культурный, научно-экономический облик российского общества. На рисунке

1 обозначены приоритетные задачи высшего образования.

Приоритетные задачи высшего образования в России

Система высшего образования как любая социальная система испытывает воздействие многочисленных внутренних и внешних факторов. Проблема развития образования в современном мире имеет универсальный характер, причем процесс обновления системы образования является преимущественно стихийным. Для позитивного решения данной проблемы необходимы новейшие образовательные технологии и наличие профессиональных политиков, специализирующихся в сфере образования.

Существенное значение в условиях обновления высшего образования имеют цель и задачи его функционирования, перспективы реформирования содержательного и процессуального компонентов образовательного процесса. Стратегическими задачами высшей школы выступают:

-

- социализация (гармонизация отношений человека с миром через освоение современной картины мира; развитие национального самосознания человека, обеспечение условий для приобретения им широкого базового образования, позволяющего достаточно быстро адаптироваться в социуме);

-

- профессионализация (подготовка профессионально компетентного специалиста, обладающего фундаментальными и прикладными знаниями и высокой культурой организации и навыками осуществления профессиональной деятельности, приобретения широкого базового образования);

-

- самореализация (обучение человека продуктивной жизнедеятельности, создание усло

вий для его самосовершенствования и самореализации).

Одна из основных целей современного высшего образования заключается в том, чтобы посредством различных форм обучения и воспитания подготовить студента к плодотворному творческому участию в социальной жизни общества. Человек должен не только адаптироваться к происходящим стремительным социальным переменам, но и уметь практически оценить происходящее, наметить пути социальных изменений и преобразований.

Развитие производства предъявляет свои требования к образованию рабочей силы. Эти требования складываются в зависимости от технического и организационного уровня производства, его масштабов и сложности, быстроты и характера изменений, происходящих в нем в результате научно-технического прогресса. Основным фактором, определяющим воздействие производства на уровень образования, является изменение технической и организационной базы материального производства, так как развитие именно этой основы предопределяет изменения в составе и функциях работников производства, вплоть до появления новых профессий, специальностей, новых услуг.

Современное производство пр едъявляет все большие требования не только к техническому оснащению работников, но и к «вооружению» их необходимыми знаниями, к увеличению общего фонда образования страны. Понятие фонд образования по своему экономическому содержанию вполне сопоставимо с основными производственными фондами. Подобно тому как средства, вложенные в производство, овеществляются в оборудовании, зданиях, общественные издержки фактора труда «материализуются» в квалификационном уровне совокупной рабочей силы, действуют в процессе производства в течение длительного времени и в действительности играют не менее важную роль, чем капиталовложения в новую технику и в другие элементы основных производственных фондов.

В условиях научно-технического прогресса три основные элемента производственного процесса: труд, средства труда и предметы труда - претерпевают качественные изменения, отражающиеся не только в возникновении новых методов производства и качественно новых материалов, но и в быстро растущих требованиях к качеству рабочей силы, которая является главным фактор ом производственного процесса. Рост наукоемкости производства приводит к приумножению его «интеллектуализации», к повышению сложности труда. Эта тенденция выражается не только в увеличении удельного веса ученых, конструкторов и разработчиков в промышленном персонале, но и в существенных изменениях функций части руководителей, специалистов, служащих и рабочих, инженерно-технического персонала и служащих.

В ходе и освоения нового оборудования, новых технологических процессов от рабочих, техников и инженеров требуются такие качества, как восприимчивость к новому, повышенный уровень аналитических способностей, широта технического кругозора. Все эти качества развивает любое образование, тем более высшее.

Проблема оценки роли возросшего уровня образования рабочей силы в процессе экономического развития определила несколько подходов к ее решению. Существует так называемая концепция «человеческого капитала», авторы которой считают, что расходы на процесс обучения - это «капиталовложение в человека», а накопление знаний и умений - это процесс накопления «человеческого капитала».

В современных условиях роль человеческого капитала как главного фактора развития общества в рамках того или иного региона и страны в целом продолжает увеличиваться. Понятие человеческий капитал включает в себя социальные и демографические характеристики населения региона, установившуюся иерархию ценностей и интересов, способности, знания и умения работников, которые дают им возможность функционировать в социально-экономической среде. Данные качества определяются, в первую очередь, здоровьем, питанием и образованием человека. Как правило, инвестирование в развитие человеческого капитала приводит к повышению производительности труда и, соответственно, к ростуэффективности производства.

В процессе мирового развития конфигурация факторов производства изменяется. Особенно заметны эти изменения при переходе от одного технологического уклада к другому. В настоящее время происходит переход к новому технологическому укладу, основанному на информационных и наукоемких технологиях, знаниях и человеческом интеллекте.

Общепризнано, что доминирующим фактором экономического роста является человеческий капитал. Выдвижение этого фактора на передний план обусловлено рядом причин.

Во-первых, движением современной цивилизации к постиндустриальному обществу, информационной, наукоемкой, высокотехнологичной и инновационной экономике. Этот процесс сопровождается кардинальным изменением содержания и характера трудовой деятельности. Роль движущей силы приобретает творческий характер труда, знания как непосредственная производительная сила, информация как производственный ресурс.

Во-вторых, возрастание роли человеческого капитала предопределено глубокими ка-чественными изменениями в воспроизводственном процессе. В его осуществлении все большую значимость приобретает сфера услуг, которая непосредственным образом связана с развитием человека, формированием его как всесторонней личности. Все более возрастает значение нематериальных активов, выступающих в форме информационных, коммуникационных, научных, образовательных, оздоровительных, консалтинговых и других услуг. Неуклонный рост нематериальных активов в известной мере уменьшает значение традиционных факторов производства, а чаще всего обесценивает их.

В-третьих, перегруппировка движущих сил экономики в сторону человеческого фактора обусловлена не только кардинальными сдвигами в структуре производительных сил, но и глубокими качественными сдвигами в производственных отношениях и, прежде всего, в отношениях собственности. В условиях, когда главными конкурентоспособными ресурсами становятся высокая квалификация и совокупные знания ее работников, возникает реальная возможность распространения собственности работника на материальные условия производства, замены отделения капитала от работника их слиянием.

Большинство экономистов выделяют такие элементы человеческого капитала, как:

-

- капитал здоровья (складывается из физической силы, работоспособности, иммунитета к болезням, периода активной трудовой деятельности, необходимых в каждой профессии);

-

- трудовой капитал (набор знаний, умений и способность выполнять конкретную работу). Чем сложнее труд и производимая продукция, тем выше требования к квалификации работника, его опыту и навыкам. Основа трудового капитала закладывается в системе образования;

-

- интеллектуальный капитал (закрепляется в авторских правах, патентах и других специальных документах);

-

- организационно-предпринимательский капитал (предполагает способность человека к выработке удачных бизнес-идей, наличие у него организаторского таланта и умения своевременно использовать коммерческие секреты);

-

- культурно-нравственный капитал. Весьма угрожающим является процесс нравственной деградации в современной России.

Одной из важнейших предпосылок производства человеческого капитала является инвестирование в образование. Преимущества в конкурентной борьбе уже не определяются ни размерами страны, ни богатыми природными ресурсами, ни мощью финансового капитала. Теперь все решает уровень образования и объем накопленных обществом знаний [3].

С экономической точки зрения, инвестиции в развитие образования окупаются наиболее быстро. Образование позволяет выгодно использовать в рамках всего процесса производства целый ряд позитивных факторов. Так, замечено, что образованные люди используют капитал более эффективно, что повышает его производительность. Они также более предрасположены к инновационной деятельности, к изобретению и внедрению новых, более совершенных форм производства. Таким образом, повышение уровня образования ведет к росту уровня эффективности всех факторов производства, а концепция человеческого капитала базируется на том, что одной из главных форм богатства выступают материализованные в человека знания, его способности к созидательному труду, вложенные в здоровье человека, а также накопленные научные знания, материализованные в новой технологии.

Экономическое развитие прямо зависит от эффективности расширения системы образования, так как именно она поставляет необходимые для научных исследований кадры и научнотехнический персонал. Другими словами, уровень образования является одним из наиболее важных факторов социально-экономического и научно-технического развития. Значимость образования как важнейшего элемента общественно-государственной системы сформулирована важнейшими государственными решениями во всех развитых странах. Средний уровень образованности населения является важнейшим показателем развитости страны, залогом ее процветания и стабильности.

-

1. Казаренков В.И., Казаренкова Т.Б. Перспективы развития высшего образования в современном обществе // Мир образования - образование в мире. 2010. №3. С. 49-57.

-

2. Цит. по: Бондарев В.Ф., Губа О.А. Роль человеческого капитала в укреплении экономического положения сельскохозяйственных предприятий // Управление качеством жизни, образования, продукции и окружающей среды в регионах России: материалы научно-практической конференции (17-20 апреля 2010 г.): в 2 ч. Орел, 2010. Ч. 1. С. 62-65.

-

3. Шаталова Н.И. Трудовой потенциал работника: проблемы функционирования и развития. Екатеринбург, 2008.

Список литературы Роль высшего образования в воспроизводстве человеческого капитала

- Казаренков В.И., Казаренкова Т.Б. Перспективы развития высшего образования в современном обществе//Мир образования -образование в мире. 2010. №3. С. 49-57.

- Бондарев В.Ф., Губа О.А. Роль человеческого капитала в укреплении экономического положения сельскохозяйственных предприятий//Управление качеством жизни, образования, продукции и окружающей среды в регионах России: материалы научно-практической конференции (17-20 апреля 2010 г.): в 2 ч. Орел, 2010. Ч. 1. С. 62-65.

- Шаталова Н.И. Трудовой потенциал работника: проблемы функционирования и развития. Екатеринбург, 2008.