Роли родителей в заботе о потомстве у берингийского песочника Calidris ptilocnemis на Чукотке

Автор: Томкович П.С.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 213 т.12, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140149575

IDR: 140149575

Текст статьи Роли родителей в заботе о потомстве у берингийского песочника Calidris ptilocnemis на Чукотке

Берингийский песочник Calidris ptilocnemis — эндемик северной части Тихого океана. У него различают несколько подвидов, причём отдельные его популяции имеют высокую численность, а одна, наоборот, занесена в Красную книгу России (см., например: Conover 1944; Степанян 1990; Лобков 2001; Gill et al. 2002). Это делает берингийского песочника удобным объектом изучения внутривидовой изменчивости различных морфологических, экологических и этологических параметров. Тем не менее, он остаётся одним из наименее изученных видов среди песочников.

В ходе трёхлетнего цикла исследований биологии размножения куликов вблизи пос. Уэлен (в пункте с координатами 66°06' с.ш., 169°49' з.д.) на востоке Чукотского полуострова в 1978-1980 годах (Томкович, Сорокин 1983; Томкович 1994 и др.) среди прочего был собран материал, характеризующий уникальное разнообразие ролей и степени участия в заботе о потомстве у самцов и самок берингийского песочника С. р. tschuktschorum местной группировки. Предварительные данные на эту тему по результатам наблюдений первого года опубликованы в виде тезисов (Томкович 1979), но, как впоследствии оказалось, действительная ситуация более сложна, чем предполагалось. Несмотря на длительный период времени, прошедший со времени сбора материалов, на эту тему не появилось каких-либо публикаций. Именно этот факт стал стимулом к опубликованию излагаемых ниже материалов.

Небольшие по объему дополнительные наблюдения сделаны в 2002 году на косе Беляка на севере Колючинской губы (67°04' с.ш., 174°30' з.д.).

Для разнообразных целей на площадке стационарных исследований и в её окрестностях примерно в 6 км южнее Уэлена в 1978-1980 были отловлены на гнёздах или с птенцами и помечены индивидуальными комбинациями цветных колец 64 взрослых берингийских песочника. В ходе визитов к известным гнёздам с мечеными насиживавшими птицами или встреч песочников, беспокоившихся при выводках, регистрировали их индивидуальность. У гнезда берингийского песочника с полной кладкой, как правило, можно встретить только одну взрослую птицу из пары, занятую насиживанием яиц (пары встречены возле гнезда лишь в 5% случаев из 140 наблюдений на 33 гнёздах). С выводком всегда держатся оба родителя, если они сохраняют связь с птенцами (Gill et al. 2002; неопубл, данные). Гнёзда мы проверяли нерегулярно, чтобы не привлекать к ним хищников, что объясняет небольшой объем накопленных материалов, однако, визиты к гнёздам, как правило, были частыми в период вылупления птенцов. При дальнейшем анализе во внимание принимали только те гнёзда, для которых в каждый отдельный период сезона размножения имелось не менее трёх регистраций индивидуальности птиц(ы) при гнезде. Если во всех случаях на гнезде оказывалась одна и та же птица, то её считали единственным из двух родителей, участвующим в инкубации кладки. Если же порознь или одновременно были встречены у гнезда оба родителя, то считали, что оба сохраняют связь с гнездом. Встречи с выводками (вернее, с беспокоившимися при выводках взрослыми куликами) имели вероятностный характер, но поскольку в этот период родители всегда находятся поблизости от птенцов, то даже единичные наблюдения за мечеными птицами включены в анализ.

Пол песочников устанавливали по морфологическим характеристикам или поведению, иногда по характерной форме живота у самок, откладывающих яйца (Томкович 1979; Gill et al. 2002). В анализ не включены гнёзда и выводки в тех случаях, когда пол опекающих их птиц остался неизвестным. Стадию инкубации кладок определяли отсчётом от момента завершения кладки яиц или от момента вылупления птенцов, исходя из длительности инкубационного периода в 23.4±0.7 дней (Gill et al. 2002). Возраст выводков был либо известен с момента вылупления птенцов, либо рассчитан в результате сравнения массы тела, длины клюва и длины маховых перьев у отловленных птенцов с графиками изменения этих показателей с возрастом (построены по измерениям птенцов точно известного возраста).

Для берингийского песочника характерны моногамные брачные отношения, а также высокая степень гнездового консерватизма и, по-видимому, взаимной верности брачных партнеров (Томкович 1994; Gill et al. 2002). Это, казалось бы, подразумевает и совместную заботу родителей о кладке и птенцах по аналогии с большинством других видов куликов (например, Oring, Lank 1984; Szekely, Reynolds 1995).

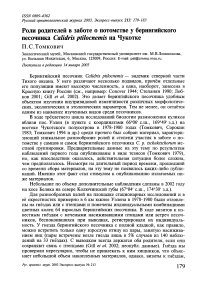

Таблица 1. Частота регистрации гнёзд или выводков, о которых заботились оба родителя, или только самец или самка, в разные периоды сезона размножения у беренгийского песочника в районе Уэлена в 1978-1980.

В числителе - число регистраций, в знаменателе - доля (%)

|

Стадия периода размножения пары |

Самец и самка |

Самец |

Самка |

Всего |

|

Первая половина насиживания |

10/67 |

5/33 |

0/0 |

15/100 |

|

Вторая половина насиживания* |

8/44 |

9/50 |

1/6 |

18/100 |

|

При вылуплении** |

8/33 |

12/50 |

4/17 |

24/100 |

|

В первые 4 дня жизни выводка |

7/16 |

30/68 |

7/16 |

44/100 |

|

Во 2-ю неделю жизни выводка |

1/3 |

23/77 |

6/20 |

30/100 |

|

При подъеме птенцов на крыло и позже |

0/0 |

22/81 |

5/19 |

27/100 |

* - до появления наклёвов на яйцах;

** - с момента появления наклёвов до оставления гнезда выводком.

Из имеющихся материалов, представленных в таблице, видно, что у берингийского песочника совместная забота самца и самки о потомстве характерна не для всех пар. Более того, доля гнёзд, а затем выводков с двумя родителями постепенно снижалась от 67% в первую половину инкубаци- онного периода до 3% во вторую неделю жизни выводка (наиболее поздно пара птиц отмечена с выводком птенцов в возрасте 8-9 дней). Параллельно с этим неуклонно возрастала доля гнёзд (затем выводков), оставшихся на попечении одиночных самцов. Ситуация осложнялась тем, что в некоторых случаях самки также брали на себя заботу одиночного воспитания потомства: в период инкубации такие самки были единичны, но их доля возрастала в период вылупления птенцов и затем сохранялась на постоянном уровне (16-20%). При подъёме птенцов на крыло выводок всегда сопровождал лишь один из родителей. Мы ни разу не зарегистрировали разделения выводка родителями и вождения ими птенцов порознь.

Из 7 гнёзд, находившихся под наблюдением, в которых кладку поочерёдно насиживали оба родителя, впоследствии только один выводок сопровождали несколько дней и самец, и самка. В других гнёздах одного из партнёров последний раз наблюдали за 1-2 дня до вылупления птенцов (4 гнезда) или за 7 и 10 дней до вылупления (2 гнезда). Следует, однако, отметить, что в последних случаях наблюдения не были достаточно частыми для утверждения о том, что указанные даты в самом деле были последними датами насиживания птиц. В тех 6 гнёздах, в которых один из родителей исчез в конце инкубационного периода, для дальнейшего осуществления своих родительских обязанностей чаще оставались самцы (я = 5), чем самки («= 1). В последнем случае наблюдали, как за двое суток до вылупления птенцов самка активно прогоняла своего самца от гнезда, пытавшегося вновь и вновь прийти на гнездо. Таким образом, на основании этих данных можно предположить, что смена роли родителей в заботе о потомстве чаще всего происходит примерно в период вылупления птенцов.

Наблюдения на двух гнездах пока представляются загадочными, поскольку не находят логичного объяснения. На этих гнездах насиживающими мы всегда видели только самцов (6 и 9 регистраций), но затем в присутствии меченых самцов были отловлены самки — одна на гнезде при вылуплении птенцов, а вторая при однодневных птенцах вне гнезда. Не известно, играли ли эти самки какую-то родительскую роль в период инкубации кладок или нет.

Поскольку гормональный уровень в организме птицы и другие природные факторы изменяются в ходе сезона, то интересно проверить, не сказывается ли время размножения берингийских песочников на роль самцов и самок в заботе о потомстве. Для этого выполнено сравнение полового состава родителей, сопровождающих выводки, вылупившиеся до 15 июля (ранние) и начиная с 15 июля (поздние). Среди выводков, находившихся под наблюдением или найденных в возрасте до 3 сут, обоих родителей наблюдали возле 5 ранних выводков (из 26, т.е. 19%), но ни при одном из 7 поздних выводков. Если же сравнивать соотношение самцов и самок после того, как в семейных группах останется лишь по одному родителю, то среди 36 ранних выводков это соотношение равно 31:5, а среди поздних —8:5, т.е. самки сопровождают поздние выводки существенно чаще, чем ранние (Р = 0.06; критерий %2).

Интересным дополнением к представленным данным могут быть наблюдения за выводками маленьких птенцов на косе Беляка в 2002 году. Все четыре выводка, найденные в тот год в период с 29 июня по 3 июля (т.е.

все из ранних кладок), перемещались в сопровождении лишь одной взрослой птицы, причем в трёх случаях это были самки и в одном — самец. Следовательно, в этой маленькой выборке соотношение самцов и самок, проявлявших заботу о выводках, оказалось противоположным тому, что было зарегистрировано в Уэлене.

Забота о гнезде и (или) выводке в одиночку может быть результатом следующих событий: 1) гибели одной из птиц, 2) потери интереса одним из родителей к своему гнезду или выводку и 3) изгнания одного члена пары другим. Разнообразие наблюдаемых вариантов заботы о потомстве у бе-рингийского песочника формируется, по-видимому, вследствие всех перечисленных ситуаций. Так, были известны два случая гибели насиживавших птиц (правда, при этом погибли и их кладки), и ещё в одном случае самка одна успешно насиживала кладку до вылупления птенцов после экспериментального изъятия самца на второй день от начала инкубации полной кладки. Потерю интереса к собственным выводкам у одного из родителей подтверждают факты того, что после вылупления птенцов пары сохраняются лишь первые дни после оставления выводком гнезда, но не исключено, что это бывает и в период насиживания кладки. Наконец, выше упомянуто наблюдение, когда самка прогоняла своего самца от гнезда, и это указывает на наличие случаев именно активного изгнания одного партнёра другим. Чаще всего бывает, что причину исчезновения одного из членов пары выяснить невозможно. Например, когда самку наблюдали на гнезде в первый день после завершения кладки, но затем — в середине и конце периода насиживания, а также с выводком — видели лишь самца.

Материалы этой работы демонстрируют уникальное по крайней мере среди куликов разнообразие вариантов заботы о потомстве, найденное у чукотских берингийских песочников и сходное в этом отношении лишь с перепончатопалым песочником Calidris mauri там же, на востоке Чукотского полуострова (Томкович, Морозов 1983).

В отношении перепончатопалого песочника в цитированной работе было высказано предположение, что подобное разнообразие — проявление разбалансированности родительских взаимоотношений на периферии гнездовой части ареала вида, где резко снижена плотность птиц и нет необходимости для длительного поддержания семейных уз.

В отличие от ситуации с перепончатопалым песочником, восток Чукотского полуострова нельзя отнести к периферии гнездовой части ареала С. ptilocnemis tschuktschorum, поэтому упомянутое объяснение к берингий-скому песочнику неприменимо. Пока не представляется возможным предложить какую-либо обоснованную гипотезу, логично объясняющую охарактеризованную картину на Чукотке. Ясно однако, что на данном историческом этапе нет фактора, который стабилизировал бы родительские роли в этой популяции вида.

Можно предположить также, что такая несбалансированная система родительских ролей может представлять собой благодатный материал для естественного отбора по дальнейшему формированию заботы о потомстве либо исключительно самцами, либо исключительно самками. А это, в свою очередь,— этап к возможному формированию немоногамных брачных отношений. К близкому выводу пришли Т.Шекели и Дж.Рейнольдс (Szekely,

Reynolds 1995) при анализе родительской заботы у куликов в целом. Они считают, что частичная забота самок куликов о кладке и выводке представляет собой эволюционно промежуточный шаг на пути между видами, у которых самка совсем не заботится о кладках и выводках, и видами, где все гнездовые заботы лежат на одной самке.

Существенную помощь в сборе материалов в 1978-1980 годах оказали студенты В.В.Морозов и А.И.Олексенко. Возможность наших исследований в 2002 году обеспечена Международной арктической экспедицией Института проблем экологии и эволюции РАН, возглавляемой Е.Е.Сыроечковским-младшим. При подготовке рукописи ценные замечания и уточнения были сделаны В. В. Морозовым и М.Ю. Соловьевым. Всем этим людям — моя искренняя признательность.