Roll-over тест в диагностике тяжелой преэклампсии

Автор: Ившин Александр Анатольевич, Гуменюк Елена Георгиевна, Шифман Ефим Муневич, Яковлева Елена Николаевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 6 (119), 2011 года.

Бесплатный доступ

Постуральный тест, гестоз, преэклампсия, мозговой кровоток, транскраниальная допплерография

Короткий адрес: https://sciup.org/14749966

IDR: 14749966

Текст статьи Roll-over тест в диагностике тяжелой преэклампсии

Преэклампсию отличает крайняя вариабельность форм клинических проявлений [2], [4]. Даже известная классическая триада симптомов не является достоверным прогностическим критерием [6]. Таким образом, продолжает оставаться актуальным поиск неинвазивных методов диагностики, обладающих достаточной воспроизводимостью для их выполнения в условиях скрининговых исследований и позволяющих установить критерии тяжести преэклампсии [1], [5]. Определенное диагностическое значение для доклинической диагностики преэклампсии имеет постуральный тест: повышение диастолического АД более чем на 20 мм рт. ст. при повороте женщины с левого бока на спину указывает на риск развития преэклампсии («roll-over test» или «тест с поворотом») [3], [6].

В предыдущих работах, основанных на результатах транскраниальной допплерографии (ТДГ), нами показано, что у беременных с преэклампсией изменяется мозговой кровоток, и нарушения носят характер ишемически-реперфу-зионного повреждения вследствие несостоятельности системы цереброваскулярной ауторегуляции [7], [8].

Цель исследования: сравнить ауторегуляторные сосудистые реакции мозгового кровотока во время постурального теста с поворотом у здоровых беременных и беременных с тяжелой преэклампсией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

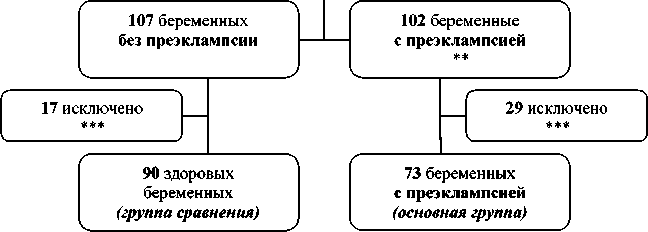

Исследование проводилось на базе МУЗ «Родильный дом им. К. А. Гуткина» г. Петрозаводска Республики Карелии. Под наблюдением находились 73 женщины в возрасте от 17 до 35 лет (средний возраст - 25,5 ± 4,3 года) с диагнозом тяжелой преэклампсии. Группу сравнения составили 90 условно здоровых беременных женщин в возрасте от 19 до 34 лет (средний возраст - 25,9 ± 4,2 года) в III триместре беременности, состоявших на диспансерном учете в женской консультации № 1 г. Петрозаводска. Алгоритм распределения в исследуемых группах представлен на рисунке. Средний гестационный возраст в обеих группах - 34 ± 3 недели. В клинически тяжелых случаях детальное обследование осуществлялось после начала терапии.

Методика проведения постурального теста: пациентка спокойно лежит на левом боку в течение 5 минут. Доступным способом измеряется артериальное давление на правом плече, результат измерения фиксируется. Манжету манометра оставляют на правой руке. Пациентка переворачивается на спину, и артериальное давление немедленно измеряют снова. Если диастолическое артериальное давление при повторном измерении увеличено более чем на 20 мм рт. ст. по сравнению с исходным, это указывает на высокий риск развития преэклампсии.

Распределение пациенток в исследуемых группах:

* - протокол информированного согласия пациентки на обследование; ** - критерием включения в группу был диагноз преэклампсии, верифицированный на основании международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра. Степень тяжести преэклампсии оценивалась по шкале Goecke в модификации Г. М. Савельевой; *** - из наблюдения были исключены пациентки, имеющие пороки сердца, нарушения сердечного ритма, ишемическую болезнь сердца, хроническую артериальную гипертензию, кардиомиопатию, грубые нарушения гемореологических показателей, сахарный диабет, нейроинфекции, черепно-мозговые травмы и эпизоды синкопальных состояний в анамнезе

Артериальное давление измерено автоматическим сфигмоманометром монитора «Cardiocap II» («DATEX», Япония) с обычной манжетой на правой руке. Церебральная гемодинамика изучена с помощью метода транскраниальной допплерографии. Исследование выполнялось на ультразвуковом сканере SSD-4000 («Aloka», Япония). С целью исключения патологии, оказывающей потенциальное воздействие на фоновые показатели церебрального кровотока, проведено цветовое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и артерий вертебробазилярного бассейна.

При ТДГ транстемпоральным доступом с обеих сторон измерены количественные параметры кровотока в М1 сегменте средней мозговой артерии: пиковая систолическая скорость кровотока (PSV), конечная диастолическая скорость (EDV), усредненная по времени средняя скорость (TAV), индекс стабильности потока (SFI), систолодиастолическое отношение (S/D), пульсационный индекс (PI) и индекс резистентности (RI). Перечисленные величины подсчитаны автоматически встроенной программой ультразвукового сканера.

Поскольку указанные выше линейные характеристики допплеровского спектра не позволили составить объективное представление об объеме перфузии мозга, был подсчитан ряд показателей, анализ которых помог уточнить состояние церебральной гемодинамики: индекс мозгового кровотока (ИМК), церебральное перфузионное давление (ЦПД), внутричерепное давление

(ВЧД), индекс гидродинамического сопротивления (ИГС), коэффициент овершута (КО).

Достоверность различий средних значений установлена методом сравнения средних значений двух выборочных совокупностей с определением t-критерия Стьюдента и уровня значимости (p). Статистическая значимость результата (p) представляет собой оцененную меру уверенности в его «истинности», «репрезентативности выборки». Указанный показатель находится в убывающей зависимости от надежности результата. Более высокий р-уровень соответствует более низкому уровню доверия к найденной в выборке зависимости между переменными. Именно р-уровень представляет собой вероятность ошибки, связанной с распространением наблюдаемого результата на всю популяцию. В медицинских исследованиях р-уровень 0,05 рассматривается как «приемлемая граница» уровня ошибки. Выборка однородная, распределение нормальное, подтверждено тестом Колмогорова - Смирнова. Равенство дисперсий в группах проверено при помощи критерия Левена. Для определения меры зависимости между переменными применена простая линейная корреляция Пирсона (r). Необходимые вычисления реализованы в прикладном пакете программ «STATISTICA 7.0».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во время постурального теста нами определены показатели мозгового кровотока у пациенток с нормально протекающей беременностью и беременных с тяжелой преэклампсией, установлена достоверность различий средних значений в исследуемых группах. При анализе данных, полученных при ТДГ средней мозговой артерии, выявлено, что у беременных основной группы наблюдается достоверное, симметричное с обеих сторон, снижение линейных показателей допплеровского спектра по сравнению с аналогичными показателями у беременных группы сравнения (см. таблицу). У беременных с тяжелой преэклампсией нами отмечено снижение линейной скорости кровотока преимущественно за счет пиковой систолической скорости (73,76 см/с против 104,83 см/с в группе сравнения; р < 0,0001). Выявлено статистически достоверное изменение уровня цереброваскулярного сопротивления на основании снижения индекса резистентности в группе пациенток с преэклампсией (0,51 против 0,54 в группе сравнения; р < < 0,0001) и пульсационного индекса (0,73 против 0,84 в группе сравнения; р < 0,0001). Систолодиастолическое отношение, отражающее состояние сосудистой стенки, снизилось у беременных с тяжелой преэклампсией (1,91 против 2,05 в группе сравнения; р < 0,0001). Отмечено достоверное статистическое различие в ряде величин, отражающих церебральное перфузионное и внутричерепное давление, гидродинамичес- кое сопротивление и цереброваскулярную реактивность, в сравнении с аналогичными показателями у здоровых пациенток в III триместре беременности. На основании изменения КО (1,38 против 1,06 в группе сравнения; p < 0,05) отмечено изменение цереброваскулярной реактивности за счет вазодилататорного резерва. Пос-тураль-ный тест в группе обследуемых женщин привел к существенному повышению индекса гидродинамического сопротивления (2,34 мм рт. ст./см • с 1 против 1,29 мм рт. ст./см • с 1 в группе сравнения; p < 0,0001). Внутричерепное давление также значительно увеличилось (13,19 мм рт. ст. против 10,69 мм рт. ст. в группе сравнения; p < 0,0005). Напротив, церебральное перфузионное давление (47,25 мм рт. ст. против 49,57 мм рт. ст. в группе сравнения; p < 0,01), индекс мозгового кровотока (22,15 против 40,20 в группе сравнения; p < 0,0001) и индекс стабильности потока (0,59 против 0,69 в группе сравнения; p < 0,0001) оказались статистически достоверно ниже в группе беременных с тяжелой формой преэклампсии.

Показатели мозгового кровотока у беременных с преэклампсией и условно здоровых беременных группы сравнения

|

Показатель |

Преэклампсия тяжелая (1) (п = 73) |

Группа сравнения (2) ( п = 90) |

( Р )* |

|

PSV, см/с |

73,76 ± 1,11 |

104,83 ± 1,75 |

< 0,0001 |

|

EDV, см/с |

35,29 ± 0,39 |

48,73 ± 1,09 |

< 0,0001 |

|

TAV, см/с |

49,92 ± 0,40 |

67,46 ± 1,38 |

< 0,0001 |

|

S/D |

1,91 ± 0,02 |

2,05 ± 0,02 |

< 0,001 |

|

PI |

0,73 ± 0,02 |

0,84 ± 0,02 |

< 0,001 |

|

RI |

0,51 ± 0,01 |

0,54 ± 0,01 |

< 0,001 |

|

ЦПД, мм рт. ст. |

47,25 ± 1,21 |

49,57 ± 0,99 |

< 0,01 |

|

ВЧД, мм рт. ст. |

13,19 ± 1,68 |

10,69 ± 0,74 |

< 0,0005 |

|

ИГС, мм рт. ст./см ■ с-1 |

2,34 ± 0,02 |

1,29 ± 0,03 |

< 0,0001 |

|

ИМК, см/с |

22,15 ± 0,57 |

40,20 ± 1,13 |

< 0,001 |

|

SFI |

0,59 ± 0,01 |

0,69 ± 0,01 |

< 0,005 |

|

КО |

1,38 ± 0,02 |

1,06 ± 0,04 |

< 0,05 |

Примечание. p - статистическая значимость (p-уровень).

Согласно цели настоящего исследования следующим этапом проведен корреляционный анализ между параметрами мозгового кровотока и показателями артериального давления. Обнаружена средняя обратная зависимость между показателями мозгового кровотока и средним артериальным давлением (PSV и САД: r = -0,41; EDV и САД: r = -0,43; TAV и САД: r = -0,44), что, вероятно, объясняется наличием собственной системы ауторегуляции кровообращения в головном мозге, блокирующей колебания артериального давления в определенных рамках регуляции.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наблюдаемые изменения церебральной гемодинамики, выявленные в ходе исследования в группе пациенток с преэклампсией, весьма характерны для сосудистых сегментов, находящихся в состоянии вазодилатации. Нарушение перфузии мозга следует считать симметричным, поскольку не было выявлено достоверных различий между аналогичными величинами, измеренными с обеих сторон. Постуральный тест с поворотом вызывает изменения системного кровотока. Поворот с левого бока на спину приводит к увеличению артериального давления как у здоровых беременных, так и у беременных с преэклампсией, однако в последней группе степень повышения давления сравнительно выше. Подобное изменение гемодинамики во время постурального теста у беременных основной группы привело к ауторегуляторной вазодилатации престенотических сегментов артерий и вазоконстрикции сосудов сопротивления (артериол) для поддержания постоянства мозгового кровотока. Вероятно, изменение тока крови указывает на пассивное расширение в области М1 сегмента средней мозговой артерии, что может отмечаться в случае комбинации повышенного артериального давления и сбоя в системе ауторегуляции. Становится очевидным, что мозговая ауторегуляция у беременных, страдающих преэклампсией, оказывается несостоятельной, поскольку не соблюдается закономерность реакции мозговой гемодинамики, состоящая в повышении скорости кровотока по магистральным артериям мозга в ответ на увеличение среднего артериального давления. Повышение показателя коэффициента овершута подтверждает предположение о предельно напряженном резерве вазодилатации. Полученные результаты следует интерпретировать как сбой компенсаторного механизма регуляции тонуса интракраниальных сосудов у беременных с тяжелой преэклампсией.

По-видимому, нарушения мозгового кровотока при постуральном тесте связаны с аортокавальной компрессией. Нам представляется, что в указанный процесс включаются и механизмы ауторегуляции мозгового кровообращения, вызывая дилатацию мозговых артерий для поддержания адекватной перфузии мозга на фоне низкого сердечного выброса. Но вместе с тем предельно напряженный резерв вазодилатации, свидетельствующий о сбое системы ауторегуляции мозгового кровообращения у беременных с преэклампсией, не способен компенсировать указанные нарушения, что приводит к расстройствам мозгового кровообращения.

По нашему мнению, при прогрессировании преэклампсии указанные процессы ведут к увеличению внутричерепного давления, развитию вазогенного отека и формированию гипертонической энцефалопатии, что прямо и косвенно подтверждается итогами настоящего наблюдения. Между тем пассивному расширению артериол сопутствует снижение церебрального перфузионного давления. На фоне очерченных патологических процессов формируется феномен Кохера - Кушинга, направленный на восстановление церебрального перфузионного давления, за которым, предположительно, должно последовать дальнейшее прогрессивное повышение среднего артериального давления, усугубление артериальной гипертензии и формирование порочного круга. В том случае когда внутричерепная гипертензия превышает компенсаторные возможности системы кровообращения, уровень мозгового кровотока и объем кровенаполнения головного мозга резко снижаются, развиваются гипоксия и ишемия головного мозга, ауторегуляция нарушается или полностью утрачивается.

Таким образом, у пациенток с преэклампсией для достижения компенсации мозгового кровотока необходимо более сильное напряжение ауторегуляторных реакций периферического кровообращения. По-видимому, это может служить одним из объяснений биологической целесообразности периферической вазоконстрикции у беременных с тяжелой формой преэклампсии, так как существующие объяснения роста обще- го периферического сопротивления сосудов в зависимости только от волемического статуса выглядят механистически.

ВЫВОДЫ

-

1. Данные проведенного исследования свидетельствуют о нарушении перфузии мозга у беременных с тяжелой преэклампсией во время постурального теста в отличие от здоровых беременных.

-

2. Полученные результаты следует интерпретировать как сбой компенсаторного механизма регуляции тонуса интракраниальных сосудов у беременных с тяжелой преэклампсией.

-

3. Выявленные статистически достоверные различия показателей мозгового кровотока у беременных с тяжелой преэклампсией и здоровых беременных при проведении roll-over теста, подчеркивают его исключительную ценность для диагностики преэклампсии.

Исследование выполнено в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, Государственный контракт № П1059 от 31.05.2010.

Список литературы Roll-over тест в диагностике тяжелой преэклампсии

- Венцковский Б. М. Гестозы. М.: МИА, 2005. 312 с.

- Гестоз. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология/Под ред. В. И. Кулакова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. 543 с.

- Репина М. А. Преэклампсия и материнская смертность. СПб.: Изд-во СПбМАПО, 2005. 208 с.

- Савельева Г. М., Кулаков В. И., Серов В. Н. и д р. Профилактика и терапия гестоза//Российский вестник акушера-гинеколога. 2001. № 1(3). С. 66-72.

- Серов В. Н., Шифман Е. М., Молчанов И. В. Эклампсия -диагностика, анестезия и интенсивная терапия//Материалы Всероссийской междисциплинарной конф. Стамбул, 2002. С. 71-84.

- Шифман Е. М. Преэклампсия, эклампсия, HELLP-синдром. Петрозаводск: ИнтелТек, 2003. 432 с.

- Шифман Е. М., Гу мен юк Е. Г., И вш и н А. А. Диагностика поражений головного мозга у беременных с преэклампсией и эклампсией//Акушерство и гинекология. 2004. № 6. С. 6-8.

- Шифман Е. М., Гуменюк Е. Г., Ившин А. А. Диагностика нарушений церебральной артериальной гемодинамики у беременных с тяжелой преэклампсией//Российский вестник акушера-гинеколога. 2005. № 1. С. 4-8.