Российская металлургия XIX века в контексте процессов модернизации

Автор: Арсентьев Николай Михайлович

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Дискуссионный клуб

Статья в выпуске: 1 (7), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется металлургическая промышленность России XIX в. и характер процессов, определяющий уровень модернизационного потенциала отрасли

Металлургическая промышленность, модернизация, выплавка чугуна

Короткий адрес: https://sciup.org/14723510

IDR: 14723510

Текст научной статьи Российская металлургия XIX века в контексте процессов модернизации

Для прогноза результатов экономических реформ современной России необходимо учитывать и традиционные, исторически унаследованные, сценарии развития, обусловленные характером российской цивилизации. Об одной из страниц вековой летописи страны, связанной с историей металлургии XIX в., ниже и пойдет речь.

Общепризнано, что металлургический комплекс является важнейшей составляющей экономической мощи страны, а потому он всегда вызывал повышенный интерес органов власти. Старая тема истории металлургии России по-прежнему привлекательна для исследователей и как неиссякаемый источник фонтанирует новыми сюжетами. Почитание всех, кто работал в этой нише и создавал данное научное поле, отмечено вечным состязанием с ними. Тем более что проблемы современности вновь и вновь заставляют нас возвращаться в прошлое. В своих старых, уже «прирученных» темах историки ищут новые ресурсы, пытаются раскопать новые сюжеты, чтобы через отзвуки прошлого предсказать настоящее, предложить альтернативы развития в будущем.

Сегодня, как и в прошлом, российская производственно-экономическая система стоит перед выбором: саморазвитие или государственное регулирование; поддержка отечественного предпринимателя или открытие внутреннего рынка для иностранных товаров; сохранение российских моделей промышленной организации или ориентация на западные. С Петра I Россия, проводя политику модернизации, вынуждена ориентироваться на опыт индустриально развитых стран, сравнивая с ними уровень своего развития. «Не следовать за успехами других значило бы оставаться в вечном младенчестве и осудить промышленность на совершенное бесплодие», —любил повторять министр финансов Е. Ф. Канкрин. Находясь в этой должности с 1823 по 1844 г., он два десятилетия определял стратегию развития промышленности. На всем протяжении XIX в. в деловых кругах России шли дискуссии о характере промышленной политики, о реформах, которые заставили бы промышленность «работать» по-европейски. Широко обсуждались вопросы о причинах столь значительного ускорения развития металлургии ряда стран Европы и США.

Металлургическая промышленность России XIX в. и характер процессов, определяющий уровень модернизационного потенциала отрасли, —по-прежнему актуальная для исследователей тема. Говоря о богатейшей историографии проблемы металлургической промышленности XIX в., нельзя не отметить, что интересующие нас вопросы формирования промышленной политики и ее роли в создании оптимальных условий для модернизации страны освещены недостаточно. Тезисно попытаюсь обобщить результаты исследований в этой области. Отдельные аспекты темы мной были освещены в ряде работ. Однако представленный в данном сообщении ракурс проблематики промышленной политики, ориентированный на сравнительный анализ уровня развития отечественной металлургии XIX в. через изучение состояния мирового рынка железа, предложен впервые.

Важной Источниковой базой при подготовке данного сообщения послужили материалы по таможенной политике XIX в. Особо следует выделить дела работы Комиссии для изыскания средств к развитию железного производства в России, созданной при Министерстве финансов по особому решению Государственного совета в 1852 г. Материалы хранятся в фонде 46 РГИА в Санкт-Петербурге. Опись фонда представлена 15 томами делопроизводства за 1852—1856 годы. Архивный фонд комиссии со- держит весьма обширный и глубокий материал, собранный за 1846—1852 гг. в соответствии с программой ее работы. Поводом для ее создания при Министерстве финансов послужило обсуждение в Госсовете вопроса об отмене запретительного тарифа на ввоз чугуна и железа из-за границы морем. При его решении члены совета должны были опираться на статистические данные о черной металлургии России, а также об экспорте и импорте чугуна и железа. По распоряжению Министерства финансов были собраны сведения об их реальном производстве, о ценах, ценообразовании, прибылях заводчиков, внешней и внутренней торговле, влиянии на российскую железоделательную промышленность ввоза иностранного металла. Конечно, полученные данные были противоречивы и уже тогда вызывали споры среди сторонников запретительных тарифов и свободной торговли, но по многогранности проведенного исследования они не имеют себе равных в рамках изучаемого вопроса.

Частично некоторые материалы фонда были опубликованы в сборнике «Металлургическая промышленность России середины XIX в.» (Саранск, 2006). Итоги работы комиссии проанализированы в монографии «Деятельность комиссии для изыскания средств к развитию железного производства в России: к вопросу о состоянии черной металлургии и таможенной политики середины XIX в.» (Саранск, 2007).

Проанализируем наиболее значительные достижения в развитии металлургической промышленности XIX в. Прежде всего, остановимся на изменениях в районировании важнейших центров металлургии страны, произошедших в XIX в.

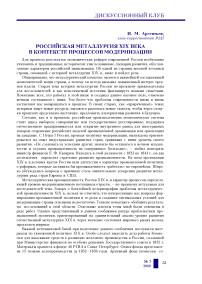

Металлургическая промышленность Европейской России в 1800—1861 гг.

Н ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ

На карте «Металлургическая промышленность Европейской России в 1800—1861 гг.», подготовленной по итогам исследования, отмечены наиболее значимые регионы металлургического производства и приведены результаты анализа концентрации рабочих обрабатывающей и горнозаводской промышленности по губерниям за 1861 г.

На карте наглядно показано, что российский металл в середине XIX в. в основном производился на заводах Урала, замосковных, финляндских, виленско-волынских и царства Польского. Уральским заводам принадлежало 75 % всего чугуна, добываемого из руды, и 86 % железа. Остальная продукция распределялась примерно следующим образом: 4/12 приходилось на заводы Замосковного горного округа, 1/12 —Финляндии, 7/12 —западных губерний и царства Польского.

В середине XIX в. юг России оставался малоосвоенным. В землях войска Донского были профинансированы и организованы геологические экспедиции под руководством французского инженера Лейле. В результате этих исследований была составлена геологическая карта области войска Донского с указанием богатых залежей ископаемого угля, месторождений железных, серебросвинцовых и цинковых руд. Луганский казенный завод, построенный в этих местах и ориентированный на новую сырьевую базу и современные технологии плавки руды на каменном угле, оказался в благоприятных для развития металлургии условиях. Однако первые опыты были неудачными, чугун получился жесткий, «годный на отливку одних грубых вещей». Местное начальство объяснило причину этого плохим качеством каменного угля и отсутствием нужных навыков и знаний у русских мастеров и инженеров. Прусские техники, работавшие в то время на юге, не смогли или не захотели передать свой опыт рабочим России.

Судьбоносное решение о значительном усилении строительства заводов на юге России, определившее перспективы металлургического производства страны, было рекомендовано Комиссией для изыскания средств к развитию железного производства в России в 1856 г. Процитирую его для полной убедительности: «...развитие каменноугольного промысла и железного производства на Юге представляет не один только вопрос промышленный, но и вопрос политический, высокой важности. Все эти причины ведут к необходимости обратить особое внимание на обширное развитие каменноугольного промысла на Дону и даровать поощрительные одолжения промышленникам...»

Заметный подъем металлургического производства на юге наметился лишь во второй половине XIX в. Одним из важнейших факторов грандиозного строительства новых заводов в этом регионе стала постройка Донецкой железнодорожной сети, и в особенности Екатерининской дороги, соединившей в 1884 г. криворожскую руду с донецким углем. Характеризуя южнорусские заводы, следует подчеркнуть, что они были построены с учетом достижений мирового научно-технического прогресса преимущественно иностранным капиталом. Быстро развивающийся новый центр металлургического производства на юге страны уже в 1895 г. обогнал Урал по выплавке чугуна, а в 1900 г. почти вдвое обошел его и стал вытеснять уральское железо с его традиционных рынков. Замосковные горные заводы, что в центре России, тем более не могли выдержать конкуренции. В большинстве своем они перепрофилировали производство на переработку металла и машиностроение, а часть их закрылась. Древесноугольная металлургия Урала и центра страны по своим технико-экономическим и технологическим условиям не могла успешно конкурировать с современными технологиями коксовой металлургии южного металлургического района. Обремененные пережитками крепостничества, заводы медленно и с опозданием осуществляли техническое перевооружение.

Следует отметить, что в последнее время в российской и зарубежной историографии наметился пересмотр позиции об отсталости уральской промышленности. Английский историк Ян Бланчард в книге «Промышленная революция в металлургии», вы-

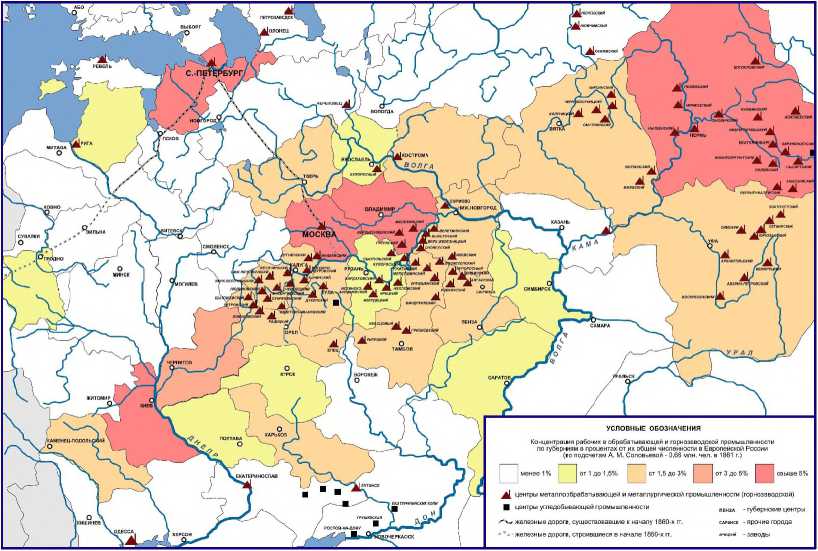

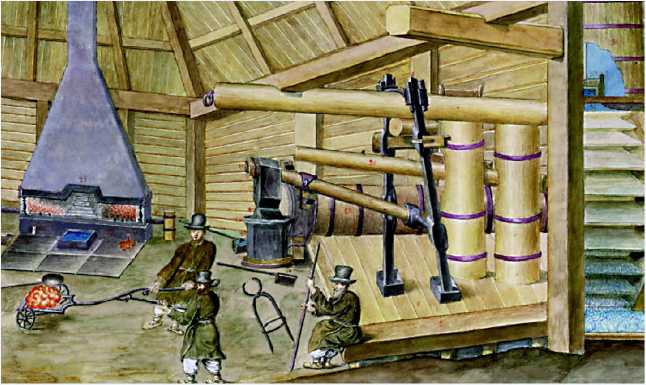

Металлургические завод ы по планам и чертежам начала XIX в.

Г_О

Н ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ

За столетие произошли глобальные перемены в технике и технологии металлургического производства, об этом свидетельствуют фотографии конца XIX — начала XX в.

шедшей в 2005 г., опираясь на свидетельства иностранных экспедиций, акцентирует внимание на том, что рост уральской промышленности в XIX в. шел не экстенсивным, а интенсивным путем. Акцент делался на улучшении технологии производства древесного угля. Даже на рубеже XX столетия затраты на топливо на заводах Урала были на 50 % меньше, чем таковые на южных заводах. И только к самому концу XIX в. заводы юга России за счет «железнодорожного бума» стали выигрывать соревнование с Уралом. Но даже тогда Уральский и Донецкий регионы обслуживали разные сегменты рынка —если продукция Донецкого региона шла главным образом на рельсы, то Уральский регион к концу XIX в. поставлял сталь для быстроразвивающегося машиностроительного комплекса Российской империи. Однако данный факт лишь уточняет детали и не в коем случае не снижает роли, которую стал играть юг России в металлургической промышленности.

Известный историк-экономист конца XIX —начала XX в. М. Туган-Барановский назвал огромное горнозаводское производство в Донецком бассейне «самым пышным цветком российского промышленного капитализма».

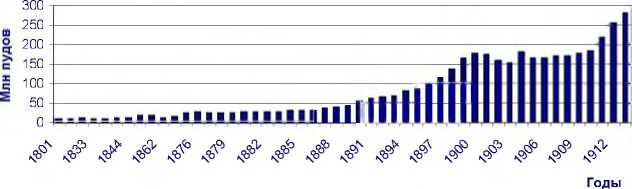

Динамику развития металлургии за XIX в. наглядно отражает диаграмма выплавки чугуна (рис. 1). По ней хорошо прослеживаются, во-первых, застой металлургического производства крепостной России и взлет выплавки чугуна в годы Крымской войны; во-вторых, инерционный период, затянувшийся до конца 80-х годов с трудом модернизирующихся после отмены крепостного права традиционных центров металлургии; в-третьих, крутой подъем в конце XIX —начале XX в., обеспеченный бурным развитием Донецкого бассейна с провалами, связанными с экономическим кризисом и экономической депрессией.

Рис. 1

Выплавка чугуна в России в XIX — начале XX в.

Нельзя не заметить, что на динамике производства почти не сказались буржуазные реформы 60—70-х годов. Введенные европейские условия свободного найма не привели к интенсификации производства. Как оказалось, только политическими реформами невозможно ускорить темп развития отечественной промышленности. При этом роль буржуазных преобразований в модернизации страны никто не оспаривает. В середине XIX в. историческое развитие неотвратимо ставило одни и те же проблемы: как заставить промышленность работать по-европейски и в то же время не разрушить традиционное для страны устройство? Эта затруднительная ситуация постоянно требовала выбора между двумя равно тяжелыми путями развития: либо организация промышленности на европейский манер, для чего необходимы кардинальные реформы, либо сохранение петровской модели промышленности, что в новых условиях XIX в. могло обречь страну на более глубокое отставание. В начале 60-х годов Россия сделала выбор.

ГО

н ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ

Она отказалась от сохранения существовавших порядков, обрекавших страну на отставание, и вступила на путь реформ, с которыми связывала надежды на будущий прогресс. Но оправдались они не сразу. Нужны были коренные перемены.

На приведенном выше графике выплавки чугуна представлены данные только об отечественном производстве. На рис. 2 показано соотношение импорта и отечественного производства металла во второй половине XIX в. (рис. 2). С учетом импорта металла кривая российского рынка железа в 70-х годах буквально взметнулась вверх. Ввоз в 80-е годы был самый большой и составлял почти половину отечественного производства, что давало двойное увеличение рынка железа.

Рис 2

Соотношение отечественного производства и импорта чугуна во второй половине XIX в.

Обратимся к следующей диаграмме, анализирующей состояние таможенной политики в отношении ввоза металла в XIX в. (рис. 3). Известно, что до середины XIX в. ввоз чугуна морем фактически был запрещен. Однако протекционистская политика в середине XIX в. уже не могла поддерживать дальнейшее поступательное развитие экономики страны, а только укрепляла монополию фабрикантов и заводчиков в отдельных отраслях промышленности, способствовала развитию одних отраслей в ущерб другим, держала высокие цены на внутреннем рынке. Стране был нужен металл для железнодорожного строительства, для быстро развивающейся промышленности. Отечественная металлургия эти потребности удовлетворить не смогла. Следовательно, необходимо было разрешить импорт металла. Нужны были изменения в таможенной политике. Отдельные частные поставки, санкционированные властью, не могли привести к быстрому росту экономики.

Puc. 3

Годы

Таможенная политика

в отношении ввоза чугуна в XIX в.

По тарифу 1850 г. произошло значительное понижение таможенных ставок на многие виды товаров, что, однако, не нарушило принципа покровительства русской промышленности. Был разрешен ввоз чугуна и железа морем, но пошлины были столь высоки, что закрывали границы для их импорта.

Большую роль в формировании таможенной политики сыграла Комиссия для изыскания средств к развитию железного производства в России, о которой уже было сказано. Она выработала целый ряд важных положений, которые было рекомендовано соблюдать для пересмотра тарифной системы таможенных сборов. Комиссия была озабочена прежде всего перспективами отечественного производства. Открывая российский рынок для ввоза морем металла, она предлагала соблюдать следующие условия: «1. Возможное соперничество с иностранным железом, но такое соперничество, которое возбуждало бы, а не подавляло нашу? промышленность. 2. Понижение цен на железо в такой мере, чтобы оно, совершаясь не иначе как постепенно, без крутого и чувствительного изменения оных, в особенности внутри Империи, не было сопряжено с вредом для нашей железоделательной промышленности. 3. Воспрепятствование впуску иностранного железа в известные местности, дальше коих соперничество его могло быть вредно».

Началось смягчение политики запретительного протекционизма. Тариф 1857 г. явился своеобразным рубежом, означавшим закрепление умеренно покровительственной системы. В результате этих мер в России в больших объемах появилось дешевое импортное железо, о чем уже было сказано при сравнительном анализе диаграммы выплавки отечественного чугуна и его импорте. Мера имела далеко идущие последствия. Благодаря импорту в страну рельсов и железнодорожного оборудования стала возможна быстрая постройка сети железных дорог, что в свою очередь явилось решающим моментом в развитии отечественной промышленности, в том числе и юга России.

Однако импорт просуществовал недолго. Середина 80-х стала началом нового возрождения протекционистской политики, особенно в отношении отраслей тяжелой индустрии. В 1891 г. вновь был принят во многом запретительный тариф, и с этого времени в России установилась система строгого протекционизма. Российская промышленность, прежде всего металлургия того же юга страны, выросшего на импортном сырье и иностранном капитале, ограждалась высокими пошлинами. К началу XX в. Россия отличалась не только самыми высокими темпами развития металлургии, но и самыми высокими таможенными ставками. По интенсивности таможенного обложения она заняла первое место в мире.

Период XIX в., по общепринятому мнению, связан с протоиндустриальной и раннеиндустриальной стадиями модернизации России. В этом плане наша страна не выпадает из тенденций всемирно-исторического процесса движения от аграрного к индустриальному обществу. Однако для России эта ситуация осложнялась необходимостью ускорения процессов промышленного развития в условиях усиления политического и экономического давления на нее, особенно с середины XIX в., крупнейших европейских стран, завершивших или завершавших свою индустриализацию. Российская модернизация встретила большие трудности, связанные с огромными размерами страны, диспропорциями в развитии отдельных отраслей, неравномерностью размещения промышленных центров по регионам, враждебностью архаичного самодержавного уклада жизни. Тем не менее движение России к современному индустриальному обществу нельзя назвать безуспешным.

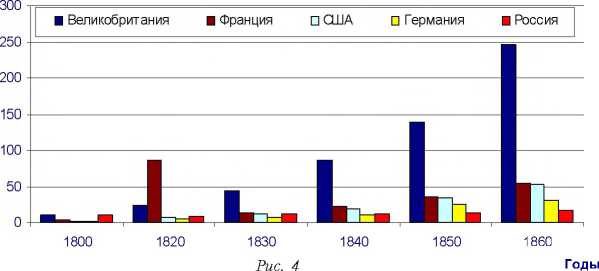

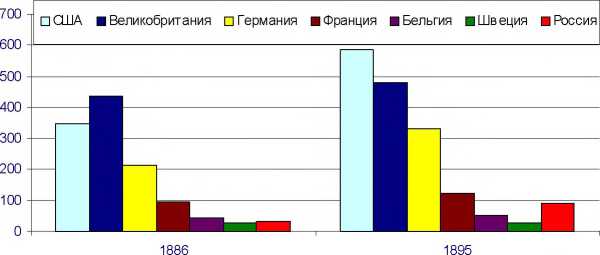

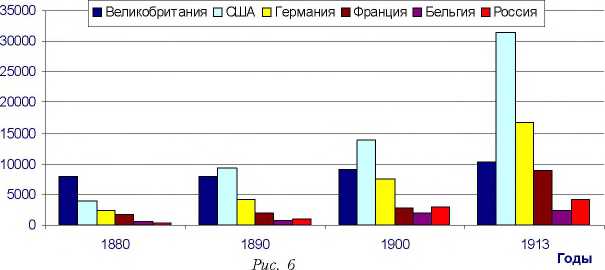

Глядя на кривую выплавки чугуна, не следует думать, что она демонстрирует характерный только для России путь от отсталости к прогрессу. Той же дорогой в XIX в. шли все ведущие европейские страны и США. Для подтверждения этого обратимся к материалам, освещающим удельный вес России в мировой плавке чугуна (рис. 4—6).

Н ИНФОРМАЦИОННО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

Ш БЮЛЛЕТЕНЬ

Тыс. т Тыс. т Млн пудов

Выплавка чугуна в ведущих государствах мира в первой половине и середине XIX в.

Рис. 5 г<«ы

Выплавка чугуна в ведущих государствах мира в 1886, 1895 гг.

Выплавка чугуна в ведущих государствах мира в 1980 1913 гг.

На рубеже XVIII—XIX вв. по производству черных металлов наша страна была на первом месте в мире. В 1800 г. на ее долю приходилось 34,7 %, Великобритании — 33,3, Франции — 12,9, Швеции — 12,0 %. К 1820 г. Россия уступила лидерство Великобритании, к 1830 ее обогнала Франция, к 1840 —США, к 1850 —Германия, к 1860 г. — Бельгия и Австро-Венгрия. К концу крепостной эпохи Россия была на седьмом месте. В 1859 г. на долю нашей страны приходилось около 4 % (18 млн пудов) от мировой плавки чугуна (460 млн пудов). Годовая выплавка Англии в то же время составила 234 млн пудов, Франции —53, Соединенных Штатов —52, Пруссии —24, Австрии —20, Бельгии — 19 млн пудов. Удельный вес России в мировой плавке в 1861 г. упал уже до 3,9 %, а к 1880 г. снизился до 2,5. Но в дальнейшем он снова начал расти и к 1900 г. поднялся до 7,1 %. В 80-е гг. по выплавке чугуна Россия вновь обогнала Бельгию, в 90-е —Австро-Венгрию и Францию, и заняла четвертое место в мире после США, Англии и Германии. К 1913 г. она снова была оттеснена на пятое место, пропустив вперед Францию. Ее удельный вес составил 5,3 %, для сравнения: США — 39,9, Германия — 21,1 %.

Как видим, в XIX в. Россия по производству чугуна была в одном ряду с ведущими странами мира. А по темпам развития металлургического производства она в конце XIX в. даже стала лидером. Увеличение выпуска продукции с 1886 по 1895 г. составило 178 %, тогда как в быстроразвивающихся США, стоявших в авангарде мирового научно-технического прогресса в области металлургической техники и технологии, — только 69 %.

По поводу открывающихся перспектив великий российский экономист М. Туган-Барановский, не удержавшись от эмоций, высказался следующим образом: «Рост чугуноплавильного производства служит характерным симптомом новой промышленной эры, наступившей для нас...»

Большой интерес для исследователей представляет анализ ситуации, сложившейся в XIX в. с экспортом российского металла. Посмотрим на эту проблему глазами британского исследователя Криса Эванса, работа которого «Балтийское железо в Атлантике в XVIII в.» вышла в 2007 г. Ученый подчеркивает, что на конец XVIII в. российское железо доминировало на мировом рынке. Он называет XVIII в. веком балтийского железа, подразумевая под этим решающую роль импортного железа в развитии британской тяжелой промышленности и, как следствие, в процессе индустриализации. Своего пика присутствие российского железа на британском рынке достигло в 1793 г., когда общий импорт железа Великобританией составил 59 тыс. т Но тогда же прозвучали и первые тревожные сигналы для отечественных производителей.

Так, крупнейший британский промышленник Ричард Крошэй в письме Григорию Александровичу Демидову, незадолго до этого посетившему Британию, писал: «...мы работаем полностью на ископаемом угле... мои доменные печи имеют 60 футов в высоту, и каждая печь производит 1 400 тонн в год». Технологический прорыв, осуществленный британскими металлургами, представлял серьезную опасность для металлургии Урала.

Рост производства железа в Великобритании позволил уже в начале XIX в. отказаться от ввоза российского железа. Этому были и политические причины: в ходе войн с Францией тариф на ввоз полосового железа более чем удвоился —с 2,81 фунта стерлингов за тонну в 1790 г. до 6,49 в 1813. В результате этого общий экспорт российского полосового железа упал с более чем 56 тыс. т в 1793 г., до 14 тыс. т в 1817.

Выходом из данной ситуации для российских промышленников стал поиск новых рынков сбыта, поэтому уже в конце XVIII в. российское железо стало экспортиро-

Н ИНФОРМАЦИОННО- b z ■ АНАЛИТИЧЕСКИЙ

Н БЮЛЛЕТЕНЬ ваться через Санкт-Петербург во Францию. До Отечественной войны 1812 г. этот процесс шел достаточно быстро. Так, в 1810 г. Россия все еще экспортировала примерно 35 тыс. т железа, но из них только приблизительно 8 тыс. т —в Великобританию. Однако наполеоновские войны препятствовали свободному доступу российского железа на европейские рынки через Прибалтику и послужили толчком к развитию торговли через Архангельск и Одессу. Перестройка российской внешней торговли была связана, в частности, и с продолжающейся диверсификацией рынка.

Главными потребителями русского железа отныне становятся США и Южная Европа. В 1820—1830-х годах оно стало частью так называемого сахарного треугольника, который соединил Балтику с Северной Америкой и Карибекими островами.

Американские корабли завозили сахар и кофе из Кубы в Санкт-Петербург, возвращаясь с полосовым железом в Новую Англию. Американские тарифы, введенные в 1816 г., предусматривали различие между британским железом и балтийским —к выгоде русских производителей. В итоге США получали около 57 % русского экспорта железа в конце 1820-х годов. На Великобританию приходилось около четверти всего экспорта. На Данию и Нидерланды — около 15 %. Однако этот экспорт был лишь тенью того, что было ранее, составляя порядка 10 тыс. т ежегодно в начале 1840-х годов.

В конце 1820-х гг. русское присутствие на американском рынке закончилось. Изменение тарифной системы позволило пудлинговому железу из Британии проникнуть на американский рынок, полностью вытеснив импорт железа из Петербурга. Результатом стал уход русского железа с мирового рынка. В 1782 г. более 60 % полосового железа России шло на экспорт. В 1822 г. данный показатель упал до 16 %, а в 1851 г. — до 6 %. Дабы компенсировать это, русские производители стали ориентироваться на внутренний рынок. И это не было связано с сокращением объемов производства —уральская продукция постоянно росла в течение всей первой половины XIX в., не будучи уже направленной на рынки Лондона, Бостона или Нью-Йорка.

С 1780-х до 1850-х годов продажи внутренним потребителям увеличились почти в три раза —с 51 тыс. до 148 тыс. т в год, а к 1914 г. — в 14 раз, до 1,73 млн т.

Таким образом, металлургическая промышленность России на протяжении XIX в. развивалась в соответствии с мировыми тенденциями индустриализации. С одной стороны, расширяющееся производство высококачественного уральского железа находило спрос на внутреннем рынке, а с другой —продукция стремительно модернизирующегося юга России позволила создать огромную железнодорожную сеть. Каждый из двух промышленных регионов модернизировался по-своему. Если на юге модернизация была связана с применением британских технологий, то на Урале усовершенствование традиционных методов обработки давало сравнимый эффект.

Металлургическая промышленность сыграла большую роль в индустриализации страны. Дифференцированная таможенная политика XIX в. позволила России быть в русле современных процессов технико-технологических изменений в металлургии и поддерживать ее развитие. Заводы были своего рода индустриальными и даже градообразующими центрами, которые втягивали в сферу своего влияния аграрную периферию, интенсифицируя рыночные отношения, меняя образ жизни и трудовую мотивацию населения. Подобный вариант анклавно-конгломератной модернизации стал важнейшим направлением в движении страны от аграрного к индустриальному обществу.