Российская пресса периода Первой мировой войны: формирование образов «внутреннего врага» (июль 1914 – февраль 1917)

Автор: Калягин Андрей Владимирович

Журнал: ХХ век и Россия: общество, реформы, революции @sbornik-libsmr

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 8, 2020 года.

Бесплатный доступ

Исследуется формирование на страницах российских газет периода Первой мировой войны образов «внутреннего врага». На примере русских немцев, класса предпринимателей, органов и деятелей власти и местного самоуправления показано наделение их, в силу тенденциозного характера публикуемых материалов, отсутствия должного анализа фактов и их тщательной проверки, негативными чертами, превращающими их в глазах читателей во враждебные элементы, в источник остро стоящих проблем. Это содействовало не консолидации, а расколу общества в сложных условиях войны, создавало почву для развития бескомпромиссного противостояния, что впоследствии проявилось в связи с революционными событиями 1917 года.

Первая мировая война, российская пресса, российские газеты, внутренний враг, русские немцы, предприниматели, торгово-промышленный класс, власть

Короткий адрес: https://sciup.org/140249743

IDR: 140249743

Текст научной статьи Российская пресса периода Первой мировой войны: формирование образов «внутреннего врага» (июль 1914 – февраль 1917)

В современных условиях обострения информационного противостояния тема влияния прессы на общество приобретает особое значение. Необходимо учитывать и научную актуальность. Вряд ли кто станет оспаривать тот факт, что адекватно осмыслить ход исторических процессов, происходившие в их рамках события и их причины невозможно без учета общественного сознания, существовавших в социуме настроений, а следовательно, факторов, влияющих на их формирование, среди которых пресса занимала далеко не второстепенное место. Это отчетливо проявилось в период Первой мировой войны, вызвавшей рост интереса к газетному слову русского общества, особенно в среде ранее малочитающих его слоев, в том числе наиболее многочисленного из них – крестьянства, что отмечалось непосредственно и редакциями газет. Как писал «Сельский вестник», «сейчас газета в деревне явление уже не только не редкое, а обычное. Особенно интерес к газете возник в связи с войной, и всякая редакция, вероятно, на себе испытала увеличение тиража с открытием военных действий...»1. Ситуацию подтверждали опросы, проводимые земскими статистическими бюро в различных губерниях страны (Архангельской, Московской, Симбирской)2.

В свете указанного интерес представляет обращение жителей села Байрякова (Байряки) в Самарскую губернскую земскую управу (август 1916 г.) с просьбой открыть библиотеку-читальню с книгами и газетами, так как «благодаря отсутствию газет распространяются самые нелепые слухи о театре военных действий, подрывая доверие населения к нашей армии и веру в победу»3. Обращение не только подтверждает интерес деревни к газетному слову, но и свидетельствует о степени доверия к нему (остальное – «нелепые слухи»), тем самым и о его влиянии.

В постсоветской отечественной историографии тема Первой мировой войны заняла прочное место. Существенно расширился круг изучаемых вопросов, в частности, в сферу

Статьи

исследовательского интереса попало отражение в отечественной периодике образов внешнего врага4. Тем не менее за пределами внимания все еще остается имеющая не меньшее значение проблема формирования российской периодической печатью образов «врага внутреннего».

Косвенно вопрос был затронут В.В. Карповым, который на основе анализа материалов широкого круга российских газет показал представленный в них нелицеприятный портрет русских социальных верхов, их «выходящее за рамки приличия» поведение. Это позволило ему сделать вывод, что война вместо того, чтобы объединить страну, напротив, привела к расколу общества5. Однако акцент исследователь сделал не на оценке содержания прессы с точки зрения ее места и роли в деле формирования соответствующего образа российских «хозяев жизни», но именно на разложении данного слоя. К тому же «пирующие во время чумы» социальные верхи были отнюдь не единственным элементом, который нашел отражение на страницах газет и мог негативно воздействовать на сознание общества.

М.В. Лыкосов рассмотрел изменение отношения к классу русских предпринимателей в правоконсервативной печати6. Автор пришел к выводу, что с осени 1915 г. в крайней правой печати именно предпринимательский элемент превратился в основного врага

Статьи

русского народа: «...В представлении правых публицистов именно буржуазия становилась теперь главным "кровопийцем народным", оттеснив с этих позиций даже "евреев и немцев"»7. Проблема в том, что составившие источниковую базу статьи Лыкосова газеты («Русское знамя», «Земщина», «Московские ведомости») в значительной степени отражали черносотенные взгляды. Это не позволяет говорить ни о полноте картины, ни о широком воздействии создаваемого подобной прессой образа на сознание социума, но лишь выявляет эволюцию взглядов его черносотенно-консервативного крыла, что, собственно говоря, и ставил своей целью исследователь8.

Отражению в русской периодической печати в годы Первой мировой войны образа прибалтийских немцев уделила внимание Н.В. Морозова9. Автор ограничила, однако, рамки изучения вопроса не только в национально-территориальном плане (остзейские немцы), но и тематически, по сути сведя ситуацию к одной фабуле – «шпиономания»: «Многочисленные сюжеты, перекочевывающие из номера в номер, были стереотипными и сводились к одной главной идее: все немцы без различия пола, возраста, рода занятий являются шпионами»10.

Очевидно, что вести речь о наличии в научной литературе исчерпывающего представления о формируемых российской периодической печатью в годы Первой мировой войны образах «внутреннего врага», а тем самым о ее воздействии на сознание, настроение, поведение как общества в целом, так и его отдельных слоев и групп, пока не приходится. Вопрос требует дальнейшего изучения.

Все многообразие элементов (социальных, политических, этнических, конфессиональных), которые нашли отражение на страницах газет, и в большей или меньшей степени оказывались наделены чертами, позволяющими характеризовать их как «внутреннего врага», в рамках отдельной статьи охватить не представляется возможным. Остановимся на наиболее распространенных и значимых из них: российские подданные немецкого происхождения («внутренний немец»), предпринимательский элемент, власть. Необходимым при этом видится не только выявить их «типичные черты», которыми они наделялись в газетных публикациях, но и дать оценку принципам отбора и особенностям подачи прессой характеризующего их материала.

Для достижения цели был привлечен контент ряда центральных и региональных газет, ориентированных на более-менее широкого читателя и не отличающихся при всех

Статьи

оттенках резко выраженными политическими пристрастиями и «партийным догматизмом». Также были просмотрены некоторые местные официозы (губернские «Ведомости»). По мнению автора, в совокупности это позволяет получить относительно точную картину ситуации.

«Исконные предатели»

Развернувшаяся в стране с началом войны антинемецкая кампания быстро распространилась с проживающих в России подданных стран австро-германского блока на «немца внутреннего» – подданных Российской империи, имевших немецкое происхождение. «Одновременно с грохотом наших пушек, отражающих нападение "немца внешнего", ведется борьба с "немцем внутренним", который подобно живучему паразиту уже двести лет живет на терпеливой спине России», – с удовлетворением констатировала в октябре 1914 г. газета «Сельский вестник»11. В первую очередь это относилось к немецкой части населения Прибалтики и к немцам-колонистам.

Нельзя сказать, что уровень интереса и отношение газет к русским немцам были одинаковыми. Если «Новое время», к примеру, проявляло к ним острую враждебность, то «День» или «Сибирская жизнь» критиковали «Новое время» за подобную непримиримость. Однако и «непримиримо» и «примирительно» настроенная печать, пусть и в разной степени, прямо или косвенно, содействовала формированию враждебного образа «внутреннего немца» и росту антинемецких настроений.

Прежде всего в фокус внимания газет была помещена «генетически присущая» русским немцам связь с «фатерландом»: «У нас в Прибалтийском крае ни для кого не было тайной, что наши немцы чувствуют свою духовную и политическую близость с Германией... Балтийские провинции немцами всегда считались исторически принадлежащими Германии»12. Отсюда – «негативное отношение к России» и «пособничество врагу».

Показательна статья в «Газете-копейке» с говорящим названием «Исконные предатели». В статье сообщалось: «За несколько дней до вторжения немцев в П., военнополицейскими властями было арестовано множество немцев-колонистов, исконных подданных России... Оказалось, что по всей П-ской губернии отдельными немецкими колониями была организована подпольная почта, которая ежедневно занималась покупкой в Варшаве местных и столичных газет и журналов и доставкой их с "собственными" комментариями к заметкам местного характера не только в главный немецкий штаб, но, по возможности, в штабы даже небольших немецких частей»13. Можно обратиться и к одному из местных официозов – газете «Астраханские губернские

Статьи

ведомости», которая информировала население, что «в то время, как в верхних бараках жирардовской фабрики умирали русские солдаты, внизу в подвале сидели инженер Курмахер, рижский немец, начальник местного пожарного депо и двое "добровольцев" и передавали по радиотелеграфу в штаб немецкого корпуса о передвижениях русских войск»14.

Обыгрывалась тема и прямой службы русских немцев в германской армии. Уже 24 июля 1914 г. популярный в крестьянской среде «Сельский вестник» писал: «Многие немецкие колонисты пытаются уехать на родину, чтобы воевать против кормившей их России»15. По утверждению «Иркутской жизни», «большая часть немцев колонистов, состоявших во время объявления войны в русском подданстве, с момента занятия отдельных частей западных губерний германскими войсками встали в ряды последних»16. Особенно пристальное внимание «службе русских немцев в германской армии» уделяло «Новое время», чьи материалы тиражировала провинциальная печать: «Корреспондент "Нового времени" отмечает, что в числе захваченных в плен германцев во время недавних боев в районе Митавы много балтийских немцев»17.

Представление о том, на какой «неопровержимой основе» в газетах зачастую выстраивалась теория «предательства немцев», дает статья «Как живут наши немцы» в газете «Вечернее время». Отмечая существование в г. Колпино недалеко от Петрограда немецкой колонии, жители которой вопреки существующим запретам продолжают говорить на немецком языке, автор статьи делал вывод: «Они ждут своего кайзера, и какая-нибудь Амальхен уже дошивает последнее полотнище германского флага»18. Оценивая подобные сообщения, генерал П.Г. Курлов, занимавший в тот период пост особо уполномоченного по гражданскому управлению Прибалтийским краем, вспоминал: «Ставка верховного главнокомандующего относилась к газетным статьям с большим вниманием, и я получал постоянные запросы чуть ли не по поводу каждой журнальной заметки. Произведенные по доносам расследования я рассматривал сам и безошибочно скажу, что из ста дел лишь одно давало некоторые основания к подозрению»19.

Выстроенные на столь «убедительных фактах» газетные публикации оказывали тем не менее немалое воздействие на общество, по крайней мере, на определенную его часть. В глазах социума происходило стирание разницы между «внешним» и «внутренним» немцем, что подтверждает, например, высказанное Костромской городской думой пожелание, чтобы «...немцы, независимо от того в каком подданстве они состоят (курсив

Статьи

мой. – А.К. ), устранялись от правительственных и общественных должностей»20. Как верно заметила Н.М. Морозова, «...понятие "внутренний немец" нередко стало ассоциироваться с "внутренним врагом" – символическим выражением обрушившихся на страну бед и невзгод»21.

По ходу отметим, что подогреваемое газетной риторикой негативное отношение к немцам-россиянам в свою очередь формировало в их среде враждебность к власти, содействовало росту антирусских настроений там, где они уже существовали, и зарождению их там, где ранее они не наблюдались22. Как писал (март 1916 г.) своему родственнику в Америке один из выселенных из Волынской губернии немецких колонистов, «наш государь приписывает всю вину исключительно немцам, что война им не выигрывается, правительство упрекает государя императора в том, что немцы все передают пруссаку, а это величайшая ложь... Но есть поговорка, что когда человеку не везет, он приписывает всю вину другому, и в России этими другими являются сейчас мы, немцы. Когда пристав выгонял нас, то он лишил нас всех прав, и лишь находящиеся на войне признаются русскими подданными, а мы, остальные, все пруссаки и не нужны... Скажи, справедливо ли это, лишив нас всего нашего добра, заставить драться за отечество?»23

Помимо антирусских настроений и пособничества внешнему врагу русским немцам инкриминировали захват земель, да еще таких, «одно название которых много говорит сердцу русского человека». Так, «в числе принадлежащих немцам земель на Днепре находится и Запорожская Сечь, входящая ныне в состав колонии Кичкас Екатеринославской губ.»24. При этом читателю могло разъясняться, что «...в огромном большинстве случаев немцы покупали землю по дешевке, причем захватывали себе самые лучшие участки. Этим объясняется, что немцы процветали, в то время как русские крестьяне хирели и перебивались кое-как»25. Дополнительную остроту ситуации придавали сообщения, что немцы-колонисты предполагают не засевать своих полей и «намерены превратить плодородные южные поля в пустыри»26.

Статьи

Усилиями периодической печати немцы превращались также и в один из источников товарно-продовольственных проблем. Так, газеты писали о том, что «огромные партии хлеба имеются в немецких колониях и экономиях юга России», но колонисты «вовсе не спешат с продажею его, выжидая максимальных цен, которые обещаются создать спекулянты»27. Сообщалось о «подозрительной скупке хлеба» рижскими и либавскими немцами в Донской области и других хлебородных губерниях, «не стесняясь ценой»28. На такие сообщения накладывалась информация, что, например, в Петрограде «стал резко сказываться недостаток муки», которую, по слухам, умышленно скрывают оптовые торговцы. «Один из таких оптовиков, немец Шварц (курсив мой. – А.К. ), уже попался. У него найден скрытый им запас в 90 000 пудов пшеничной муки...»29.

Отметим и еще один штрих: кампания против русских немцев приобрела в прессе не только национальный, но и выраженный классовый оттенок.

«Пищу уму», или точнее чувству, давали заметки о понижении в Прибалтике помещиками-баронами (немцы) платы батракам (не немцам)30; об «особенно неснисходительной» деятельности немецкого Лифляндского дворянского земельного кредитного общества, по постановлению которого огромное количество усадеб крестьян, утративших из-за ухудшения экономических условий способность платить срочные взносы, «назначается в публичную продажу»31 и т. п.

Читатель узнавал о крепостнической практике в принадлежащих немцам поместьях. Например, о крестьянах дер. Липовки Саратовской губ., которые «являются в буквальном смысле крепостными уездного предводителя дворянства помещика фон Гардера». Будучи вынуждены прогонять скот через его земли, они должны были ежегодно обрабатывать 100 дес. помещичьей пашни, возить на базар помещичий хлеб, зимой унавоживать помещичье поле. Теперь, когда количество рабочих рук в деревне сильно сократилось, и «барщина эта стала непосильной», крестьяне предложили фон Гардеру за освобождение их от натуральной повинности 600 руб., но тот наотрез отказался32.

Заметим, что подобные практики были присущи не только немецким землевладельцам, но учитывая, что газеты фокусировались на «баронах», картина приобретала характер именно «немецкого произвола».

Все вышеотмеченное способствовало внедрению и распространению неприязни к этническим немцам, являющимся русскими подданными. Как отмечалось на проходившем в Одессе уже после свержения самодержавия в мае 1917 г. всероссийском съезде

Статьи

русских немцев, «подкупом части прессы старое правительство добилось того, что все отвернулись от немцев»33.

Начавшаяся революция, возможно, смягчила, но полностью не изменила ситуацию. Характерна в этом отношении телеграмма из Сергача Нижегородской губернии, направленная в мае 1917 г. губернскому комиссару уездным комиссаром Лебле: «Был в Ветошкине. Крестьяне настойчиво требуют удаления управляющего Аббей, и в случае неисполнения этого требования не ручаются за спокойствие. Причина требования та, что жена Аббей немка»34. В эпизоде проявилось отнюдь не только предшествующее влияние, поскольку на страницах газет продолжала присутствовать идея «виновности немцев» и проводилась мысль о невозможности их прощения. Как писало в связи с упомянутым выше съездом русских немцев «Вечернее время», «отнюдь не обвиняя всех русских немцев в шпионстве и предательстве, мы полагаем, однако, что они не вправе требовать от России доверия и дружбы. Если съезд пожелает, мы сообщим имена русских немцев, обласканных нашей родиной и предавших ее. Имен этих сотни и тысячи»35.

К тому же «немецкая тема» оказалась расширена и трансформирована в инструмент дискредитации политических противников. Пример тому – «германобольшевизм», запущенный в оборот в 1917 г. и в дальнейшем активно используемый в идеологической практике различных антибольшевистских сил в ходе Гражданской войны. Но это уже вопросы для отдельного исследования.

«Эпоха шкуродеров»

Другим значимым врагом общества стал российский предприниматель, трансформацию образа которого зафиксировало следующее четверостишие:

Бывало, слыл купцом «рассейским», Имел почет везде большой, Теперь же только шкуродером Слыву повсюду, братец мой 36 .

Наблюдаемый с началом войны скачок цен не замедлил выявить формирование враждебного отношения к торгово-промышленному классу37. При этом занятые прессой

Статьи

позиции, что «бесполезно говорить о понятиях общественной морали тем, у кого интересы сосредоточены в узкой сфере своекорыстия и низменных расчетов»38, усугубляли ситуацию. Тем более что вопрос «неправомерного повышения цен» в газетных публикациях тесно увязывался с вопросом о чувстве патриотизма, точнее его отсутствия у предпринимательского элемента. Например, по поводу высоких цен на хлеб газета «Сельский вестник» писала: «Причина коренится, стало быть, в преступной спекуляции

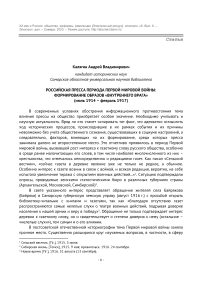

Обыватель: Дпдевькз. скинь малость: боль хлЪба скоро сидеть будем?»! ручной сфинкс ?,: И отлично! Но одипымъ хдЪбодгь питается челотгЬкъ:

Рис. 1 Карикатура в газете «Сибирская жизнь» (18 июня 1915 г.)

непатриотичных нечистых людей и она наше главное несчастье»39.

Обыватель читал о деятельности «некоторых кулаков-москвичей», которые прознав про большую нужду в табаке на позициях, «ухитрились провезти в Люблин целую партию папирос» и продавали их поближе к позициям по резко завышенной цене: «Лупили безбожно: за десяток папирос, стоивших 6 копеек, брали полтинник. Наживали на рубль 8– 10 рублей»40. Узнавал, что «мародеры» наживаются на спросе солдат на фронте на памятки-молитвенники, продавая их по 2 коп. и отказываясь делать скидки на оптовые партии, тогда как в книжном магазине Синода их продают по 1 коп. и делают значительные скидки на 1 тыс. экземпляров41.

Многочисленные заметки сообщали, что, взяв военные заказы и добившись отсрочки призыва для своих служащих, фирмы «прекращают затем выполнение заказов на оборону и выполняют заказы частные»42; что часть полученного от казны для выполнения военных заказов «по ценам втрое дешевле рыночных» сырья тут же перепродается по спекулятивным ценам, а часть идет на выполнение частных заказов43.

Статьи

Российским торговцам инкриминировалось даже снабжение Германии провиантом через нейтральные страны. «Вечернее время», например, прямо писало, что «снабжают наших врагов провиантом наши же торговцы, позабывшие все, кроме наживы»44.

В статье «Заветы Минина» газета «Сельский вестник» суммировала ситуацию: «Побольше "урвать" с ближнего, заставить для самого смелого, безумного обогащения себя платить за все "аховые" цены – вот чем сейчас занята голова многих торговцев. Где тут уж до "третьей" и "пятой" деньги! Нет ничего мининского у многих русских торговцев»45.

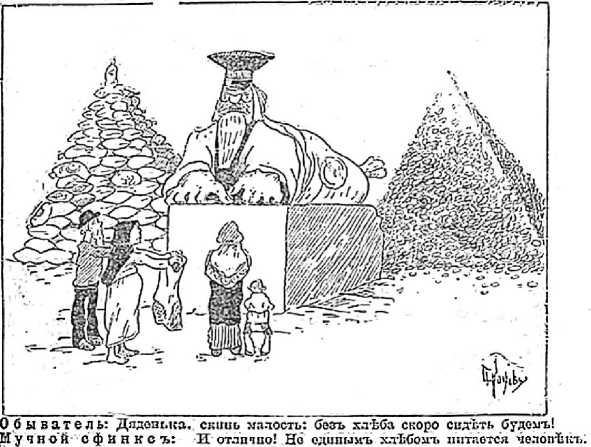

Укоренению образа способствовали активно используемые формы эмоционального воздействия на читателя (сатирические стихи, карикатуры).

Из стихотворения в газете «День»

Мы все участвуем в войне, Крепка меж нами сплавка, И только эти в стороне – Иуды от прилавка.

Что им отчизна, совесть, честь, Плеск крови, слезы, раны...

Дери, пока возможность есть, И набивай карманы!

Долг гражданина?.. Ерунда!

Спешите поживиться; Подобный случай, господа, Нескоро повторится 46 .

Из стихотворения в газете «Новое время»

Без отдыха, без остановки И с мыслью единою лишь – Направить все силы сноровки Купецкой своей на барыш, – Я чуть не давился, глотая Мильон за мильоном подряд: Все, все, о отчизна святая, Принесть тебе в жертву я рад! 47

В прессе описывались уловки, к которым прибегают промышленники и торговцы для создания искусственного дефицита в целях получения сверхприбылей. Например, «ухитряются хранить грузы в вагонах», которые перегоняются из одного места в другое, где они вновь простаивают48. Посылают срочные телеграммы оптовым скупщикам, чтобы они воздержались от поставок товаров, так как «рынок слаб» и «цены низки»49. Закладывают товары в банки, а затем понемногу их выкупают50.

Виновники товарного дефицита могли быть и не названы впрямую (достаточно распространенный прием). Например: «Цены на птицу, мясо и молочные продукты стоят в

Статьи

Москве весьма высокие. Несмотря на то, что ежедневно приходили громадные грузы с продуктами, на рынке ощущается большой недостаток в птице и окороках»51. Или же: «По данным министерства торговли и промышленности, фабриканты выпускают на рынок значительное количество спичек, между тем, цены на спички поднялись до небывалых размеров. Очевидно, спички на рынок не попадают, а задерживаются в чьих-то твердых руках»52. Обыватель, однако, легко решал «детскую задачку»: кем устанавливаются высокие цены и в чьих «твердых

руках» задерживаются отсутствующие на рынке при значительном производстве и большом привозе товары.

Не станем отрицать, что факты, подобные приведенным, имели распространение. Но для нашего анализа значимо не столько их наличие или отсутствие. Куда больший вес имеют принципы отбора, подачи и интерпретации материалов прессой. И первое, что здесь приходится отметить, это тенденциозность и одностороннюю подачу информации, а также малую долю серьезных аналитических публикаций. Сами газетчики признавались, что они воздействуют не на разум, а на чувства читателя. Как писал сотрудник «Сибирской жизни» Д. Илинский, «газета действует по преимуществу не столько убеждением, сколько внушением, она дает читателю не столько материал для размышления, сколько легко запоминаемые формулы афористического характера, пользуясь событиями

Рис. 2 Карикатура в газете «Сибирская жизнь» (10 апреля 1916 г.)

текущей жизни только как иллюстрацией к некоторым общим программным положениям»53.

Взять хотя бы нарастающие трудности в деле товарно-продовольственного обеспечения населения. В своей основе они имели целый комплекс причин54. Однако в газетах их многообразие отходило в тень, а внимание

Статьи

концентрировалось преимущественно на алчности торгово-промышленного класса: «Такое неимоверное повышение цен на предметы первой необходимости ничем ровно нельзя объяснить, как бесстыдным поведением торговцев (курсив мой. – А.К. ), спекулирующих на почве недостатка некоторых продуктов»55. По утверждению «Сельского вестника», «если бы товаров, правда, не было, то, как ни велико несчастие, с ним можно было бы мириться. Но, как хорошо известно, дороговизна является следствием спекуляции крупных торговцев»56. «Вечернее время» прямо предостерегало против увлечения «естественными причинами» дороговизны, что, по мнению газеты, мешает правильной борьбе со спекуляцией, которая тем самым приобретает как бы побочную роль57.

Случалось, что газетные обвинения в спекулятивной наживе носили даже превентивный характер: «В недалеком будущем цены на крупчатку в Красноярске будут увеличены по сравнению с существующей таксой на 50 коп. на куль. Какие-то меры будут приняты по отношению к этим крупным торговцам?»58

Негативный оттенок в освещении газет могла приобретать и не воспрещаемая законом деятельность. Например, отмечалось, что в Холмогорах – центре производства сливочного масла – купить масла невозможно ни у торговцев, ни на заводах. «Объясняется это тем, что местные "коммерсанты", не желая брать в Холмогорах 85 к. за фунт масла (по таксе), везут его в Архангельск, где продают по 1 р. 50 к. и дороже за фунт», – писала газета «Архангельск»59. Желание продать товар с максимальной выгодой, используя более высокую таксу в Архангельске, закону не противоречило. Но построение материала, даже тот факт, что слово «коммерсанты» было закавычено, рождало соответствующее отношение.

Неудивительно, что в обществе формировались установки, не позволявшие воспринимать иную точку зрения, кроме «поведения торговцев». Как говорилось в одном из сообщений с мест, «крестьяне читают газеты и крайне возмущаются по поводу того, что одна московская газета старалась объяснить дороговизну продуктов плохим подвозом и дороговизной рабочих рук»60.

Противопоставление «интересов наживы» интересам «остального населения» касалось не только торгового элемента. Нападкам подвергался банковский сектор, которому вменяли в вину содействие сокрытию товаров и спекулятивному росту цен. В сфере газетной критики находились и промышленно-транспортные круги. Например, весной 1916 г. «Вечернее время» писало о крупных пароходных обществах на Волге,

Статьи

которые установили фрахт на грузы «небывалый в волжских летописях» (47 коп. с пуда) и намереваются повысить пассажирскую таксу на 25 процентов. «Словом, дело ведется к тому, чтобы Волга стала кормилицей кучки синдикатчиков, а не десятков миллионов прибрежного населения»61.

О воздействии в этом отношении прессы на настроения общества дает представление выдержка из сатирического стихотворения Василия Князева, опубликованного в 1916 г. в октябрьских номерах ряда газет:

И так-то жить нам тошно, А тут еще печать Пустилась, как нарочно, Злодеев обличать!

Что день – уведомленье О тучах новых «мер» И... нового глумленья Блистательный пример!

«Того-то в Петрограде Не видят третий год, А на таком-то складе Миллион пудов гниет!»

«Капуста вздорожала, А между тем, окрест...» И вот уж в сердце жало И сердце злоба ест! 62

В реальности огульное обвинение торгово-промышленного класса России в «корыстном антипатриотизме» и «бесстыдных спекуляциях» вряд ли правомерно. В мае 1916 г. по распоряжению московского градоначальника была проведена ревизия 500 торговых предприятий Москвы. Ревизия выявила, что в 200 из них установленные ценовые таксы на предметы первой необходимости не соблюдались63. Цифра бесспорно внушительная, но... это все же менее половины – 40%. Большая же часть из проверенных торговых предприятий в махинациях замечены не были. Газеты, однако, акцентировали внимание именно на «минимумах», что вызывало небезосновательное возмущение предпринимателей. Как указывалось в письме в редакцию «Вечернего времени» представителя фабрики кондитерских изделий «Анастас и Алексеев», «слов нет, спекулировали многие, но нельзя же ради этого валить всех в одну кучу и обвинять в подобных неблаговидных действиях фирмы, хотя и возникшие и во время войны, но ведущие свои дела не за страх, а за совесть»64.

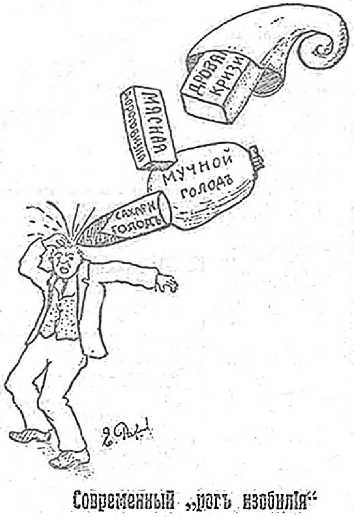

Однако «дела не за страх, а за совесть», вклад торгово-промышленного класса России в налаживание производства, в решение экономических и социальных проблем оставались как раз за пределами внимания газет65, а то и представлялись как прикрытие корыстных намерений ( см. рис. 3 ).

Статьи

Рис. 3 Карикатура в газете «Сибирская жизнь» (18 ноября 1914 г.)

Также приходится отметить, что выносимые прессой «обвинительные приговоры» российскому предпринимательству зачастую строились на недостаточно проверенных, а то и прямо сомнительных сведениях. «Маленькая неточность» не считалась чем-то предосудительным. Как пример можно привести широко обсуждаемый в прессе арест сахарозаводчиков Бабушкина, Доброго, Гепнера и Цехановского, когда в итоге выяснилось, что «обвинение в вывозе ими сахара за границу оказывается основанным на недоразумении, так как сахар вывозился только в Финляндию и в Персию в соответствии с имевшимися на то разрешениями»66. В конечном счете доказательства вины указанных предпринимателей следователями обнаружены так и не были, и судебные власти признали «невозможным формулировать обвинение лишь на основе некоторых голословных показаний и данных»67. Однако благодаря усилиям прессы воздействие на общество к тому моменту уже было оказано.

В свете сказанного обратим также внимание на любимую тему газетчиков – обнаружение дефицитных и необходимых для армии и населения товаров, которые «сознательно скрываются» или «не вывозятся со складов». Впоследствии нередко

Статьи

выяснялось, что превалирующая часть этих товаров непригодна для военнопромышленных целей или же использовалась по назначению. Так было в случае с очередным арестом в Нижнем Новгороде в начале 1917 г. 200 тыс. пудов кожи, из которых только 40 тыс. были признаны годными и реквизированы, остальные же 160 тыс. пудов возвращены «ввиду негодности для армии» владельцам68. В это же время владельцам было возвращено из арестованных на складах пароходных и транспортных обществ 13 тыс. пудов запасов козьей шерсти, не годной для армии, и еще 14 тыс. пудов шерсти фирмам, которые, как было подтверждено, реально работают на оборону69.

Тем не менее не без влияния прессы торгово-промышленный класс России превращался в глазах населения если и не в единственный, то, как минимум, в решающий источник «всех бед»: «Сахарный голод не миновал и гор. В[еликий] Устюг – благодаря деловитости устюгского купечества (курсив мой. – А.К. ), как говорит простонародие»70.

В дальнейшем укоренившийся образ «предпринимателя-шкуродера», априори виноватого в товарно-продовольственных и не только проблемах, проявился в поведении масс в условиях Революции 1917 года. Показательны в этом отношении июньские события в Пензе, когда «на почве недостатка съестных продуктов толпы производили обыски в лавках и магазинах». Не менее показательны, впрочем, и итоги этих обысков: «обыски не дали никаких положительных результатов»71. Отношения это, однако, не меняло...

Куда власти смотрят?

Еще одним «врагом общества», достаточно отчетливо проступающим на страницах газет, оказалась власть, как в лице ее отдельных представителей, так и ее различных структур, а также органов местного самоуправления. Например, «Вечернее время» писало о полновластных чиновниках, по усмотрению которых складывается «вся жизнь маленьких городков и больших губерний», как о деятелях, «не умевших создать порядка и привить законность», «в мирное время ничего не знавших, а в военное ничему не научившихся»72. В опубликованной в газете «День» статье «Презрение» говорилось, что правящая бюрократия презирает «...всю общественность, от верхов ее до низов, и, право, поучиться бы надо у нее этому умению презирать»73. Сразу заметим, что умением этим российские газетчики овладели в достаточной степени, все активнее демонстрируя его к исходу изучаемого периода.

Статьи

Одно из деяний, вменяемых в вину этой самой правящей бюрократии, было недостаточное противодействие, а то и прямое потакание «немецкому злу». Так, в январе 1917 г. газеты подняли вопрос об отмене реквизиций земель менонитов в Таврической и Екатеринославской губерниях. «Новое время» уверяло читателей: «Делу нанесен почти непоправимый удар. Можно смело сказать, что в Таврической и Екатеринославской губерниях немецкой ликвидации более не существует, и нет уверенности в том, что через какие-нибудь несколько дней она также внезапно не будет отменена и в других местностях России»74. При этом подчеркивалось, что «авторство в предоставлении немцам-менонитам исключительной льготы» принадлежит министерству юстиции. «Вечернее время» в свою очередь саркастически замечало, что у менонитов «все глубочайшим образом проникнуто немецким духом», и это знают все, а «...министр юстиции не знает и другие "компетентные лица" тоже не знают»75.

Некоторые публикации заставляли подозревать деятелей власти в «симпатиях врагу» в силу их этнической принадлежности. Например, читатели были проинформированы, что «в Твери губернатор Н.Г. фон Бюнтинг сообщил уездной земской управе, что он не находит возможным разрешить устройство народных чтений со световыми картинами в земских школах на тему о войне и о наших союзниках»76. Отсутствие при этом комментариев и разъяснений причин отказа создавало благоприятную почву для возникновения соответствующих подозрений.

Проникновению немцев в структуры местной власти много внимания уделяли «Новое время» и «Вечернее время». «Новое время», к примеру, возмущалось положением в Киеве, где «без немца ни одно городское дело не может обойтись»: «Киев считается "матерью городов русских". Это, однако, не мешает немцам быть ее "отцами" и ворочать городским управлением... Девятая часть всех гласных Киевской городской думы – немцы. Но это не все. Немцы в киевском городском управлении. Их много и в городской управе, причем занимают они более видные должности...»77. В свою очередь, «Вечернее время» описывало ситуацию в Двинске: «Двинский предводитель дворянства – по-прежнему барон Мирбах, городской голова – по-прежнему Пфейффер, городской архитектор – Тальберг, исправник – Пфейффер и т. д., и т. д. В руках немцев почти все местные банки. Надо всем этим главенствует и в губернии вице-губернатор Розен»78.

Писали и об экономической некомпетентности властей, об их бессилии в решении болезненных для общества вопросов. Так, о результатах борьбы с дороговизной, провозглашенной в качестве одной из приоритетных задач А.Н. Хвостовым при

Статьи

вступлении в должность министра внутренних дел, сообщалось, что за период его министерской карьеры (сентябрь 1915 г. – март 1916 г.) «...цены на большинство предметов первой необходимости возросли на 20–30 процентов, а некоторые на 50 и 100 процентов»79. Активность губернаторов на поприще борьбы с дороговизной называлась «шумливой деятельностью», а присылаемые ими в министерство внутренних дел отчеты – «поучительным памятником попытки наших губернаторов отменить законы политической экономии и заменить их своими обязательными постановлениями»80. Отмечалось, что даже в столицах, где были приняты «наиболее эффектные меры», дороговизна жизни не уменьшилась81. «Вечернее время» констатировало: «Для борьбы с дороговизной создан целый ряд комитетов, комиссий, совещаний, просто уполномоченных и главноуполномоченных, но жизнь от этого все же нисколько не дешевеет»82.

Особенно доставалось местным органам управления, которые, если верить прессе, руководствуются исключительно собственными эгоистическими интересами. Все то же «Вечернее время» оценивало ситуацию в Петрограде: «Если в борьбе с дороговизной очень немного сделала столичная администрация, то "город" не сделал ровно ничего, потому что занимался охраной исключительно своих глубоко обособленных и грубо эгоистических интересов»83.

Мысль проникала и закреплялась в сознании общества, прежде всего его малограмотных слоев. В одной из корреспонденций с мест в связи с резко выросшими ценами на станции Выкса (Нижегородской губ.) читаем: «Крестьянин В.А. Х–в, сообщая нам об этом, выражает сожаление, что начальство не защищает население от притеснений торговцев»84.

Подборка и подача материалов заставляли подозревать, если даже об этом и не говорилось прямо, что нежелание является следствием коррупционного разложения. Например, по поводу провала политики ценовых такс писали, что это объясняется отсутствием должного контроля, который возложен на полицейских чинов, у которых установились «добрососедские отношения» с торговцами85. С явным намеком в газетах ставился вопрос: «...Почему у нас борьба ведется только с торговой мелкотой, а крупные оптовики действуют совершенно безнаказанно?»86

Статьи

Вообще, тема коррупции в органах власти стала одной из распространенных. По признанию газеты «День», «взяточники и хищники осаждают читателя... Ведь за один вчерашний день газета назвала имена 24 взяточников и хищников, не считая мелочи, которая пошла оптом: "около 30 барышень", "группа студентов-служащих"»87.

Помимо коррупционной составляющей обыгрывалась классовая ангажированность властей, особенно деятелей местного самоуправления. Случалось, что они прямо противопоставлялись интересам общества по классовому признаку: «Представители нынешнего дворянско-цензового земства, конечно, не могут быть признаны защитниками интересов потребителя, потому что они сами землевладельцы, сами заинтересованная сторона. В данном случае скорее уже представители городов могли бы выступить в защиту интересов потребителя, чем земцы. Но и представители городов люди, имеющие свои классовые интересы: в одном месте это будут мукомолы, в другом – торговцы-оптовики, в третьем – поставщики и подрядчики и т. д.»88.

Оценку подтверждали заметки типа: «...Население Омска жалуется на дороговизну хлеба. Причина этого – происки хлеботорговцев-биржевиков, которые в то же время являются главными деятелями городского самоуправления. Вследствие этого хлеботорговцы делают, что хотят»89. Регулярные сообщения об аресте или о наложении штрафа за «сокрытие товаров» на того или иного купца, который оказывался гласным, завершали формирование образа местного самоуправления. Образ этот представлен в опубликованных в сентябре 1916 г. в газете «День» стихотворных строках, характеризующих Петроградскую городскую думу:

По Сеньке – шапка. В зданье этом, Как черви в падали, кишат Дельцы, освистанные светом, И судьбы города вершат!

Они, как будто бы нарочно, Так дело тщатся повернуть, Чтоб окончательно и прочно Над нами петлю затянуть! 90

Как и в случае с «внутренним немцем» и торгово-промышленным классом, публикуемые материалы далеко не всегда были выверены и содержали объективную информацию. В частности, о степени объективности газетных оценок действия властей много говорит тот факт, что по схожим эпизодам одна и та же газета могла высказывать прямо противоположные мнения.

24 апреля 1916 г. «Новое время» опубликовало информацию об аресте в Нижнем Новгороде около 250 тыс. пудов сырых кож стоимостью в несколько миллионов рублей, которые были обнаружены в складах банков, транспортного общества и торговых

Статьи

предприятий91. На следующий день, напомнив об этом случае и указав, что подобное утаивание кожи являлось причиной «безумной дороговизны обуви, достигшей крайних пределов», газета выразила недоумение долготерпением власти к подобной «противогосударственной работе грабительских организаций»92.

Однако то же «Новое время», обвинявшее власти как минимум в халатной бездеятельности в вопросе о реквизициях кожи на нижегородских складах, по поводу арестов запасов подошвенной кожи, произведенных на складах Владивостока, напротив, с возмущением писало, что изъятие свыше 100 тыс. пудов кожи «несомненно тяжело отразилось как на местном рынке, так и на рынках Европейской России», а «владельцы товара несут крупные убытки, не оправдываемые действительным положением дела»93.

Если обобщать ситуацию, то чтение газет прямо или косвенно формировало у читателя впечатление бессилия власти в деле решения вопросов, чувствительно затрагивающих интересы населения. На фоне же многочисленных публикаций о «немецком засилье», классовой ангажированности, коррупции и злоупотреблениях во властных органах зрела мысль, что «бессилие» не являлось случайным. Все это порождало, углубляло и расширяло трещину между обществом и властью, превращая трещину в настоящую пропасть.

Проведенный мониторинг прессы позволяет утверждать, что имеющийся в стране в рассматриваемый временной отрезок позитивный опыт (экономический, политический, нравственный) не находил должного отражения на ее страницах. Сознательно или бессознательно, внимание в подборе и подаче материала концентрировалось преимущественно на негативных сторонах, зачастую без должной проверки фактов и установления их причин.

Отсутствие серьезного аналитического разбора и акцент на негативе способствовали формированию почвы для возникновения слухов и настроений недоверия и враждебности. В сознании социума формировалась деформированная картина реальности, в которой рельефно проступали образы «внутреннего врага», образы, с которыми начинали ассоциироваться, причем отнюдь не всегда правомерно, остро стоящие проблемы. Это содействовало не консолидации общества, а его расколу, формировало почву для бескомпромиссного противостояния, что впоследствии отчетливо проявилось в связи с революционными событиями 1917 года.

Список литературы Российская пресса периода Первой мировой войны: формирование образов «внутреннего врага» (июль 1914 – февраль 1917)

- Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 13842. Оп. 1. Д. 7.

- Центральный государственный архив Самарской области. Ф. 468. Оп. 1. Д. 226.

- Астраханские губернские ведомости. 1915. Январь–декабрь.

- Архангельск. 1914. Июль–декабрь.

- Архангельск. 1916. Январь–декабрь.

- Вечернее время. [Пг.], 1915. Январь–декабрь.

- Вечернее время. [Пг.], 1916. Январь–декабрь.

- Вечернее время. [Пг.], 1917. Январь–май.

- Газета-копейка. [Спб./Пг.], 1914. Июль–декабрь.

- День. [Пг.], 1915. Январь–декабрь.

- День. [Пг.], 1916. Январь–декабрь.

- День. [Пг.], 1917. Январь–июнь.

- Иркутская жизнь. 1914. Июль–декабрь.

- Иркутская жизнь. 1915. Январь–декабрь.

- Иркутская жизнь. 1916. Январь–декабрь.

- Иркутская жизнь. 1917. Январь–февраль.

- Новое время. [Пг.], 1916. Январь–декабрь.

- Новое время. [Пг.], 1917. Январь–май.

- Русское слово. [М.], 1915. Июль.

- Северное утро. [Архангельск], 1915. Январь–декабрь.

- Сельский вестник. [СПб./Пг.], 1914. Июль–декабрь.

- Сельский вестник. [Пг.], 1915. Январь–декабрь.

- Сельский вестник. [Пг.], 1916. Январь–декабрь.

- Сельский вестник. [Пг.], 1917. Январь–февраль.

- Сибирская жизнь. [Томск], 1915. Январь–декабрь.

- Сибирская жизнь. [Томск], 1916. Январь–декабрь.

- Утро России. [М.], 1917. Январь–февраль.

- Акопов А.А. Формирование образа врага на страницах газеты «Северокавказский край» в годы Первой мировой войны: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Пятигорск, 2008. 22 с.

- Абдрашитов Э.Е. Российские подданные в Германии в августе 1914 г. и формирование образа германского врага в годы Первой мировой войны // Научная электронная библиотека «Киберленинка»: сайт. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskie-poddannye-v-germanii-v-avguste-1914-g-i-formirovanie-obraza-germanskogo-vraga-v-gody-pervoy-mirovoy-voyny (дата обращения: 17.07.2019).

- Богомолов И.К. Образ противника в русской периодической печати 1914–1915 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2015. 33 с.

- Братолюбова М.В. Визуализация «образа врага» в период Первой мировой войны в донской сатирической графике // ХХ век и Россия: общество, реформы, революции: электрон. сб. Самара, 2014. Вып. 2. С. 153–162. URL: http://sbornik.libsmr.ru/sbornik.html?cid=11 (дата обращения: 15.03.2019).

- Карпов В.В. На пути к 1917 году: драма русского общественного самосознания // ХХ век и Россия: общество, реформы, революции: электрон. сб. Самара, 2017. Вып. 5. С. 170–191. URL: http://sbornik.libsmr.ru/sbornik.html?cid=14 (дата обращения: 15.03.2019).

- Крючков И.В. Россия и мир: формирование образа «австро-венгерского врага» в годы Первой мировой войны (на примере газеты «Северокавказский край» в 1914–1915 гг.) // Вестник Ставропольского государственного университета. 2002. № 29. С. 81–86.

- Лыкосов М.В. Антибуржуазная кампания в русской консервативной печати периода Первой мировой войны (июль 1914 – февраль 1917) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2011. Т. 10. № 6. С. 17–22.

- Морозова Н.В. Немецкий вопрос и центральная периодическая печать России (июль 1914 – февраль 1917 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Волгоград, 2010. 24 с.

- Морозова Н.В. Образ прибалтийских немцев в русской печати в 1914–1917 гг. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 8. Ч. 2. С. 114–117.

- Петрова О.В. Образ врага в юмористических еженедельниках Петрограда в годы Первой мировой войны // Экстремальное в повседневной жизни населения России: история и современность (к 100-летию русской революции 1917 г.): материалы междунар. науч. конф., 16–18 марта 2017 г. СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2017. С. 152–156.

- Цыкалов Д.Е. Карикатура как орудие пропаганды в период Первой мировой войны // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2012. № 1. С. 85–90.

- Чернова Т.Н. Проблема лояльности и толерантности российских немцев в годы Первой мировой войны (в свете новейших отечественных исследований) // Российские немцы в инонациональном окружении: проблемы адаптации, взаимовлияния, толерантности: Материалы междунар. науч. конф. Саратов, 14–19 сентября 2004 г. М.: МСНК-пресс, 2005. С. 234–245.

- Эйдук Д.В. «Образ врага» и перспективы войны в русской периодической печати в 1914–1915 гг.: по материалам газеты «Утро России»: автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2008. 25 с.