Российская технологическая платформа как государственный инструмент политического позиционирования инновационного развития страны

Автор: Данилова Елена Александровна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Высокая степень конкуренции между технологическими платформами ввиду сложившейся необходимости инвентаризации официально утвержденного Перечня технологических платформ актуализирует вопрос их убедительной самопрезентации. В статье исследованы возможности технологических платформ в части эффективного позиционирования, безусловная важность которого связана с усилением роли технологических платформ в реализации федеральных целевых программ, в т.ч. в рамках международного сотрудничества.

Инновационная политика, инновационное развитие, политическое позиционирование, инновационный инструмент, технологические платформы

Короткий адрес: https://sciup.org/170167647

IDR: 170167647

Текст научной статьи Российская технологическая платформа как государственный инструмент политического позиционирования инновационного развития страны

Г лобальные вызовы современного мироустройства обусловливают для России необходимость поиска стратегии формирования устойчивого социальноэкономического устройства и адекватного восприятия государства внутри него и за его пределами. В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. переход российской экономики на инновационную модель развития заявлен руководством страны в качестве ключевого условия обеспечения сильных позиций страны на мировой арене1. В связи с этим российские властные структуры уделяют теме инноваций особое внимание и активно формируют новые направления поддержки инноваций, которые ориентированы на усиление социально-экономического потенциала Российской Федерации, а также на восприятие России как обладателя такого потенциала. Помимо решения задачи обеспечения количественных показателей социально-экономического роста и ускорения технологического прогресса, тема инновационного развития используется также в качестве способа внутри- и внешнеполитического позиционирования.

Позиционирование субъекта политического процесса как инновационного в современных условиях во многих случаях понимается как непреложное условие эффективности и успешности. Такая характеристика, как инновационность, становится ключевой для участников политического процесса на всех уровнях – от государства до отдельного субъекта инновационного процесса. В связи с этим в настоящих условиях фиксируется тенденция, когда политические акторы стремятся в своей деятельности воспользоваться всеми доступными инновационными инструментами, с тем чтобы эту характеристику приобрести.

Одной из возможностей позиционирования в качестве субъекта инноваций является участие в деятельности технологических платформ [Данилова 2013: 150]. Технологические платформы как новый инструмент инновационного развития были предложены Минэкономразвития РФ в 2010 г. (по аналогии с европейскими технологическими платформами, сформировавшимися в начале нулевых) в качестве «формы объединения усилий государства, бизнеса и науки для обеспечения технологической модернизации через разработку стратегической программы исследований и формирования научно-производственных союзов силами участников»1. Идея конвергенции науки, бизнеса и государства не нова, в т.ч. она укладывается в логику модели «тройной спирали» Г. Ицковица, «состоящей из взаимопересека-ющихся независимых институциональных сфер деятельности (государства, предприятий и университетов), что способствует сотрудничеству в области инноваций» [Ицковиц 2010: 30], однако институционализация механизма технологических платформ, их поддержка на государственном уровне призвана наделить их политическим весом и определенными полномочиями.

В качестве примеров возможности позиционирования участников политического рынка посредством участия в деятельности технологических платформ можно привести активный интерес к ним вузов и крупных корпоративных структур с государственных участием. Так, для вузов вхождение в технологическую платформу, помимо участия в решении задач кооперации науки и производства, является показателем эффективности (включается в отчеты по реализации программ развития и повышения конкурентоспособности) и, соответственно, элементом позиционирования. Многие ведущие вузы входят одновременно в несколько технологических платформ: МГУ им. М.В. Ломоносова является участником 11 из 34 входящих в официально утвержденный Перечень технологических платформ, Томский государственный университет включен в 12 технологических платформ и т.д. Кроме того, вузы выступают координаторами в 10 технологических платформах из 34. Также активно участвуют в деятельности технологических платформ представители крупных госкорпораций: ГК «Ростехнологии», ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», ОАО «РОСНАНО» и др. Кроме бизнес-интереса немаловажную роль играет именно элемент позиционирования: не случайно в программы инновационного развития 60 крупных корпораций с государственным участием включен раздел по взаимодействию с технологическими платформами. Таким образом, на уровне государственного решения инновационная деятельность крупных компаний с государственным участием тесно увязывается с их участием в технологических платформах, и затем оценивается их эффективность, в т.ч. по этому параметру.

Возможности эффективной презентации участников технологических платформ ограничены качеством и политическим весом самих технологических платформ как политического института. Среди 34 технологических платформ, входящих в утвержденный Перечень2, есть технологические платформы – лидеры, которые реально представляют собой рабочий инструмент. Например, это технологические платформы «Медицина будущего», «Биотех-2030», «Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем» (отличительная особенность последней состоит в ориентированности на поддержку и развитие приоритетного направления «Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники»). Но есть и очевидные аутсайдеры. Принадлежность к нежизнеспособной технологической платформе может в т.ч. привести ее участников к возникновению репутационных рисков. В целом, назревает необходимость инвентаризации существующих технологических платформ с целью выявления и фиксации лидеров, так называемых опорных, или приоритетных, технологических платформ, с обязательным условием регулярного мониторинга и оценки их деятельности и возможностью дальнейшей поддержки со стороны государства. При этом ревизия технологических платформ может привести к сокращению их числа в разы.

В связи с этим в условиях жесткой конкуренции технологических платформ во- прос их эффективного позиционирования на политическом рынке приобретает особую актуальность. Особое значение приобретает активность самих технологических платформ как саморегулирующихся систем. Это касается и оценки их профессиональных достижений (ключевым критерием является разработка и регулярное совершенствование программы стратегических исследований по профилю деятельности), и общественной позиции. Например, значимой инициативой было учреждение в августе 2013 г. Совета председателей приоритетных технологических платформ. Входящие в него технологические платформы («Медицина будущего», «Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем», «Национальная информационная спутниковая система», «Легкие и надежные конструкции», «Авиационная мобильность и авиационные технологии», «Биотех-2030», «Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и роботостроение») открыто заявляют о намерении остаться в Перечне и после ревизии. Подобная активность обеспечивает технологическим платформам внимание со стороны государственных структур, особенно если она подкреплена реальными достижениями.

Важной характеристикой в позиционировании технологических платформ является их «надтерриториальность», в отличие от инновационных территориальных кластеров, имеющих географическую привязку, и широкий стратегический характер исследований. Технологическим платформам уже сегодня необходимо заявлять о своей экспертной руководящей роли по отношению к территориальным инновационным единицам, включая кластеры. И в этом случае государственная поддержка могла бы способствовать более четкому позиционированию и выстраиванию эффективной иерархической инновационной системы. Со стороны государственных органов необходима выработка четких рекомендаций по взаимодействию между различными субъектами инноваций при ведущей роли технологических платформ во избежание разобщенности и несбалансированности.

Механизмом стимулирования инновационной активности могла бы выступить последовательная политика в сфере развития конкуренции как ключевого фактора стимулирования инновационного поведения на различных уровнях (региональном, отраслевом) и между различными участниками инновационного процесса – предприятиями, университетами, НИИ, территориальными кластерами, технологическими платформами и т.д. В то же время должна быть выстроена конструкция соподчинения различных инновационных структур, с тем чтобы конкуренция носила конструктивный характер, была дополнена сотрудничеством и способствовала развитию инновационной среды. Основными механизмами госрегулирования косвенного характера должны выступать методы стимулирования рынка наукоемкой продукции, инновационного предпринимательства, поощрение внедрения новых технологий в промышленности, формирования благоприятной инвестиционной атмосферы, создания инфраструктуры поддержки высокотехнологичных предприятий и инновационных образовательных учреждений – участников ТП.

Позиционирование технологической платформы связано также с ее внутренней структурой и способом организации. Существуют вертикальные технологические платформы, ведущие деятельность строго в рамках одной отрасли, например платформа «Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт», находящаяся в ведении ОАО «РЖД», «Авиационная мобильность и авиационные технологии», «Национальная информационная спутниковая система», и есть горизонтальные, межотраслевые – такие как «Медицина будущего», «Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем», «Легкие и надежные конструкции». Важно, чтобы органы управления технологическими платформами полно и открыто доносили эту информацию до потенциальных участников с целью возможного запуска межотраслевых и межплатформенных прорывных проектов.

Межплатформенное взаимодействие становится еще одной важной составляющей в позиционировании технологических платформ. Технологические направления, развиваемые в рамках деятельности входящих в указанный Совет технологических платформ, в целом соответствуют Перечню приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ (хотя стоит отметить незанятую нишу в области обеспечения безопасности и противодействия терроризму). При этом способность к коммуникации и совместному творчеству с рядоположными структурами свидетельствует об открытости и активности технологической платформы и о готовности к реализации новых межотраслевых проектов, что соответствует требованиям современной экономической политики.

Для позиционирования технологических платформ важны четкая структура управления и развитые коммуникационные площадки. Однако в реальности некоторые технологические платформы даже не имеют интернет-представительства, а у большинства информация, представленная на сайтах, не актуальна. Зачастую технологические платформы закрыты, непрозрачны (например, можно отметить крайнюю степень закрытости у технологических платформ, координатором которых выступает ОАО «РОСНАНО»), и это препятствует их позицинированию в качестве эффективного субъекта инноваций. Более того, есть риск превращения в формальный механизм, не несущий смысловую нагрузку.

Технологическая платформа как коммуникационный инструмент взаимодействия бизнеса, науки и государства нуждается в адекватном информационном освещении своей деятельности и проработанной информационной стратегии. Убедительное позиционирование технологической платформы как активно работающей, как правило, имеет под собой почву в виде реальной деятельности. Напротив, незаметное или недостаточное присутствие в тематическом информационном поле может служить косвенным признаком отсутствия событийного контекста в деятельности технологической платформы.

Среди лидеров по информационному присутствию (исследование проводилось, прежде всего, в контексте интернет-сайтов техплатформ и других электронных источников) можно выделить такие технологические платформы, как « Медицина будущего», «Биотех-2030», «Авиационная мобильность и авиационные технологии», «Национальная информационная спутниковая система». Также заметно присутствие в информационном поле таких технологических платформ, как «Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности», «Технологии экологического развития», «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания». С учетом назревшей потребности в ревизии списка утвержденных технологических платформ их активность как саморегулирующихся систем, в т.ч. информационная, по всей вероятности, будет учитываться. В то же время существуют перспективные технологические платформы, по каким-либо причинам (в т.ч. из-за режима секретности) по формальным признакам не подпадающие под категорию активных. В связи с этим сильным технологическим платформам, планирующим развивать свою деятельность, может быть рекомендовано в короткие сроки более внимательно проработать информационнокоммуникационную стратегию и повысить степень своего присутствия в информационном поле.

Для эффективного позиционирования технологическим платформам не менее важно оперативное и осмысленное взаимодействие с государственными органами. Заручиться поддержкой государственных структур необходимо при помощи так называемого GR -консультанта, посредника, который конвертировал бы значимые научно-технические идеи технологической платформы оперативно и без искажений в бюрократическую форму в соответствии с существующими формальными требованиями министерств и ведомств.

При этом в современной России роль государства в развитии инструмента технологических платформ не выражена в прямой поддержке (финансировании). Вместе с тем государство предоставляет технологическим платформам особые полномочия в виде возможности усиления их экспертной роли в реализации федеральных целевых программ, в т.ч. в рамках международного сотрудничества1. Представленное в Послании Федеральному Собранию в декабре 2013 г. указание президента РФ В. Путина о необходимости переориентации средств федеральных целевых про- грамм на поддержку прикладных исследований на базе технологических платформ с соблюдением принципа софинансирования проектов со стороны государства и бизнеса1 существенно расширяет возможности технологических платформ и повышает их статус.

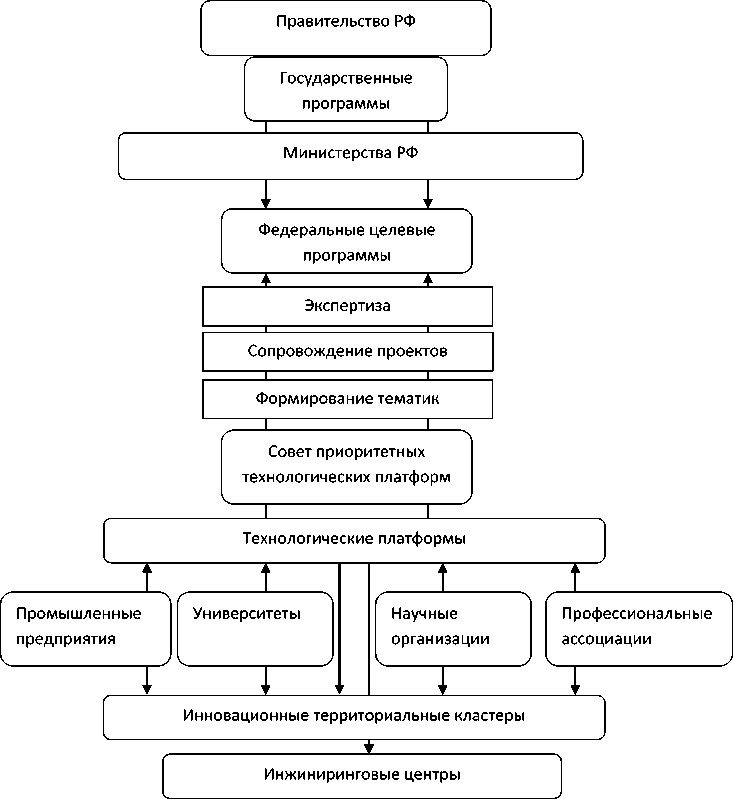

В заключение приводится схема, демонстрирующая роль, иерархическое положение и ключевые функции технологических платформ в национальной инновационной системе (см. рис. 1). В данном контексте вопрос эффективного поли-

Рисунок 1. Позиция и роль технологических платформ в российской национальной инновационной системе.

тического позиционирования технологических платформ приобретает особенно высокую степень актуальности – и в части внутренней самоорганизации, и в части формирования позиции на внутреннем и на международном политическом рынке. Только в случае если технологические платформы заявят и докажут свою способность выполнять функции формирования тематик для ФЦП, экспертизы и сопровождения проектов, проявят себя в качестве открытых и прозрачных, способных к установлению устойчивых горизонтальных и вертикальных связей, их позиции как сореализаторов государственной политики существенно укрепятся.

Список литературы Российская технологическая платформа как государственный инструмент политического позиционирования инновационного развития страны

- Данилова Е.А. 2013. Инновационная политика Российской Федерации: внутри-и внешнеполитические аспекты.//Вестник Томского государственного университета. Сер. Философия. Социология. Политология. № 3 (23). С. 149-153.

- Ицковиц Г. 2010. Тройная спираль. Университеты -предприятия -государство. Инновации в действии (пер. с англ. под ред. А.Ф. Уварова). Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники. 238 с.