Российские регионы: вызовы кризиса и модернизации

Автор: Зубаревич Н.В.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Качество и уровень жизни в регионах России

Статья в выпуске: 5 (147), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье выделены главные тенденции влияния кризиса на социально-экономическое развитие регионов. Медленный выход из кризиса реального сектора экономики создает условия формирования долгосрочной и застойной безработицы, которая, как правило, приводит к деградации человеческого капитала и усугубляет социальные проблемы. Масштабный рост социальных трансфертов смягчил негативные социальные последствия. Вместе с тем, межбюджетные отношения, как и бюджетная политика самих регионов, оказались не слишком эффективными с точки зрения антикризисной направленности и очень затратными. В статье утверждается, что преодоление дефектов российской системы управления связано с расширением каналов обратной связи между регионами и центром, повышением транспарентности системы принятия решений по распределению бюджетных ресурсов и развития институтов гражданского контроля.

Кризис, безработица, модернизация, социальные трансферты, межбюджетные отношения, система управления

Короткий адрес: https://sciup.org/143181343

IDR: 143181343

Текст научной статьи Российские регионы: вызовы кризиса и модернизации

Экономический кризис, начавшийся в России осенью 2008 г., оказался не только длительным и глубоким, его удар была разным для регионов страны. Географию кризиса позволяют оценить социально-экономические и бюджетные показатели завершившегося 2009 года. Важно понять, как российские регионы прошли острую фазу кризиса, действительно ли выходят из спада, насколько успешной была антикризисная политика властей и создает ли она возможности для модернизации, о которой так много говорят. В статье анализируются две группы региональных индикаторов – социально-экономические и бюджетные. Динамика социально-экономических индикаторов зависит прежде всего от объективных факторов – структуры экономики регионов, спроса на мировом и внутреннем рынке на производимую продукцию, структуры занятых и др., хотя на доходы населения в регионах влияет перераспределительная политика федеральных властей. Динамика и структура бюджетных индикаторов еще в большей степени обусловлены политическими факторами – приоритетами поддержки и соответствующей политикой федерального центра и регионов. Проводимая антикризисная политика может иметь разные акценты – только «тушение пожара» или же сочетание экстренных мер поддержки с более долгосрочными, закладывающими базу для последующей модернизации. Именно под углом зрения задачи модернизации и рассматриваются обе группы индикаторов, измеряющих ход кризиса в регионах.

-

1. Социально-экономическое развитие регионов: итоги 2009 года

Детальный анализ кризисных проблем представлен в "Мониторинге кризиса в регионах", проводимом Независимым институтов социальной политики, поэтому в статье выделены только главные тенденции. География кризиса в промышленности показывает неконкурентоспособность российского машиностроения, экономика России становится еще более сырьевой. В целом по России промышленное производство сократилось на 11% по сравнению с 2008 г., а в регионах со специализацией на машиностроении (Самарская, Орловская, Нижегородская, Владимирская, Ярославская области, республика Чувашия) спад производства составил 20-28% и восстановление идет очень медленно. В регионах со специализацией на металлургии спад начался еще в

2008 г. и был самым сильным (до 40% в начале 2009 г.), но с весны промышленное производство устойчиво росло. Только в Челябинской и Свердловской областях масштабы спада все еще высоки (18-20%). Более уверенно выходят из кризиса и развитые полифункциональные регионы (Башкортостан, Татарстан, Пермский и Красноярский края, Белгородская область и др.). Ведущие регионы нефтедобычи практически не испытывали кризисного спада, а в регионах с новыми месторождениями (Сахалин и Ненецкий АО) продолжался быстрый рост (на 22-30%).

Динамика инвестиций в основной капитал также не внушает особого оптимизма, хотя по сравнению с первым полугодием спад инвестиций, измеряемых по полному кругу предприятий и организаций, в целом по стране немного смягчился (с 19% до 16%). На четверть и более сократились инвестиции там, где они были высокими в докризисные годы, особенно в федеральных городах и нефтегазодобывающих территориях. В 2009 г. рост инвестиций сохранился только в регионах разработки новых нефтяных и других месторождений (республика Коми, Якутия, Красноярский край, Чукотский АО), а также в регионах, получивших значительную помощь из федерального бюджета. За счет государственных инвестиций выросли показатели некоторых слабо-и среднеразвитых регионов Центра и Юга, Краснодарского края (на 6%), но более всего - Приморского края (в 2,2 раза), где ведется подготовка к саммиту АТЭС во Владивостоке. Новым политическим приоритетом стали инвестиции в Ингушетию (рост в 1,8 раз), при одновременном сокращения инвестиций в Чечню во второй половине года. Инвестиции в политические приоритеты идут в основном из бюджетных средств.

Ввод жилья начал сокращаться с лагом по времени, до осени он держался на уровне 2008 г. Но спад был неизбежен, поскольку строительство сокращалось с 2008 г., и в целом за год ввод жилья снизился на 7%. Региональная картина чрезвычайно пестрая, поскольку более половины субъектов РФ получили значительные трансферты из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Трансферты выделялись на ремонт и строительство нового жилья для отселяемых из ветхих и аварийных домов, что помогло поддержать строительную отрасль. Сильнее всего сократился ввод жилья в регионах с высокими докризисными показателями (Москва, Краснодарский край, Калининградская область и др.), в регионах с сильным промышленным спадом, негативно повлиявшим на доходы населения (Челябинская, Самарская, Кировская области), а также в некоторых северных нефтегазодобывающих регионах (Ямало-Ненецкий, республика Коми). Сильный спад произошел и в менее пострадавших от кризиса Омской области (более 40%) и Красноярском крае (22%). Тенденция сокращения ввода жилья в регионах с большой вероятностью продолжится и в 2010 г. из-за снижения инвестиций, уменьшения трансфертов из Фонда содействия реформе ЖКХ и стагнации платежеспособного спроса населения. Только в наиболее привлекательной для инвестиций Московской столичной агломерации возможно улучшение показателей, поскольку в столице концентрируются экспортные доходы, а мировые цены на сырье во второй половине 2009 г. выросли.

Таким образом, острая фаза индустриального и инвестиционного кризиса в регионах, скорее всего завершилась, но признаков устойчивого роста нет, как нет и структурной модернизации экономики регионов. Медленный выход из кризиса реального сектора экономики неизбежно отражается на состоянии региональных рынков труда. Главная проблема – в регионах создается мало новых рабочих мест, что делает безработицу долгосрочной и застойной. Даже если бы началась модернизация экономики, на первом этапе она также не привела бы к заметному сокращению безработицы, т.к. новые рабочие места с высокой производительностью труда требуют меньшего числа работников. Но в России пока иная ситуация – длительная безработица в разных формах и без модернизации.

По данным статистики, проблемы безработицы были самыми острыми в начале 2009 г, затем с апреля началось сезонное снижение показателей, а с ноября ситуация на рынке труда вновь ухудшилась. Помимо сезонности (устойчивого повышения уровня безработицы в зимние месяцы и ее снижения летом) есть и другие причины. К концу года стала очевидной неэффективность и затратность политики искусственного сдерживания безработицы путем перевода ее в скрытые формы. Из-за политических ограничений на высвобождение работников, занятых на немодернизированных и неконкурентоспособных предприятиях, ставших убыточными в кризис, в России образовался "навес" скрытой безработицы. В декабре он составил 1,9 млн. занятых неполное рабочее время и находящихся в административных отпусках, еще 1,8 млн. человек было занято в 2009 г. на общественных работах, которые почти полностью финансируются из федерального бюджета. Фактически это поддержка неэффективной занятости, так как высвобождаемые не регистрируются в качестве безработных и направляются на низкоквалифицированную работу по уборке территории предприятий и муниципалитетов.

Если сложить все эти формы, суммарно скрытая безработица, включая общественные работы (около 3,5 млн. чел.) и безработица по методологии МОТ (6,5 млн. чел.), достигают 10 млн. чел. Масштабы поддержки неэффективной занятости росли весь 2009 г., но такая политика не может продолжаться бесконечно, поскольку увеличение расходов федерального бюджета не сопровождается улучшением ситуации на рынке труда.

Показатели рынка труда в 2009 г., млн. чел.*

Таблица 1

|

январь-апрель |

август-сентябрь |

октябрь-ноябрь |

декабрь-январь |

|

|

безработица по МОТ |

7,1 |

5,8 |

6,2 |

6,5 |

|

зарегистрированная безработица |

2,4 |

2,0 |

2,1 |

2,2 |

|

неполная занятость и административные отпуска |

2,9 |

2,0 |

1,6 |

1,9 |

|

общественные работы |

- |

0,8 |

1,4 |

1,8 |

* Максимальные показатели соответствующего периода

Федеральные власти постепенно отказываются от поддержки скрытой безработицы и неэффективной занятости на общественных работах на уровне 2009 г. из-за больших финансовых расходов. Минздравсоцразвития России заявило об ожидаемом росте уровня безработицы в 2010 г. При четком функционировании служб занятости по регистрации безработных и выплате пособий, а также активизации мер по созданию эффективной системы переобучения, институциональной и финансовой поддержке переселений и развития самозанятости это создаст позитивный модернизирующий импульс для российского рынка труда. Однако велики риски, что в 2010 г., как и в 2009 г., возобладают приоритеты сохранения политической стабильности и "замораживания" ситуации в разных формах скрытой безработицы, которые никак не способствуют модернизации. К сожалению, существующая политика устраивает все группы интересов: федеральные и региональные власти такой ценой покупают политическую стабильность, бизнес перекладывает издержки неэффективной занятости на государство, а население думает, что нужно немного потерпеть, а потом все вернется "на круги своя" и неэффективные предприятия вновь заработают. И только большие расходы бюджета подталкивают федеральные власти к отказу от политики, консервирующей проблемы на рынке труда.

Региональные различия в уровне безработицы сильно зависят от докризисных факторов – неблагополучия локальных рынков труда на востоке страны из-за малого предложения новых рабочих мест, давления растущего притока молодежи на рынки труда слаборазвитых республик, возрастной структуры населения и др. Собственно кризисный рост безработицы накладывается на эти базовые различия, поэтому регионы с самым высоким уровнем безработицы (как измеряемой по методологии МОТ, так и зарегист- рированной) далеко не всегда наиболее затронуты кризисом. Чтобы оценить его влияние, нужно сравнивать динамику показателей с докризисным уровнем 2008 года. К концу 2009 г. безработица по МОТ выросла примерно вдвое там, где в структуре экономики больше трудоемких обрабатывающих производств – в большинстве регионов Центра, Поволжья и Урала, части регионов Северо-Запада и Сибири. В относительно небольшом числе регионов сильный спад промышленности сопровождался значительным ростом зарегистрированной безработицы, несоответствие объясняется административными мерами по сдерживанию высвобождения занятых.

В отличие от зарегистрированной безработицы, уровень скрытой безработицы, рассчитанный по данным Росстата, более четко определяет кризисные территории: это машиностроительные и металлургические регионы Поволжья, Урала и Центра. Именно в них скрытая безработица была максимальной и в первые месяцы, и в конце 2009 года. В январе 2010 г. показатели значительно улучшились (с 1,9 в декабре до 1,4 млн. чел.), во многом это следствие высвобождений в конце календарного года.

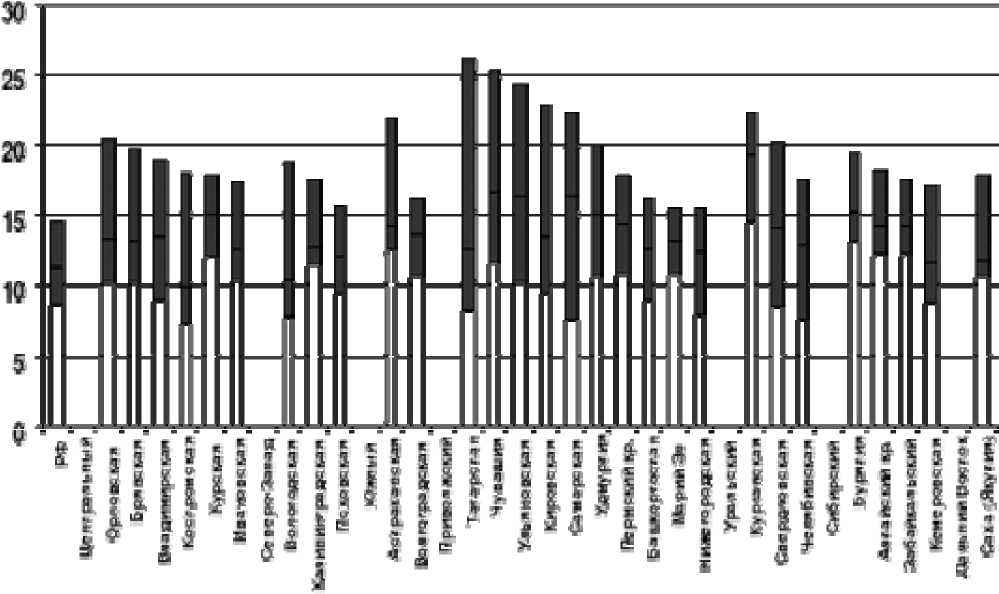

Реальные масштабы проблемы занятости в регионах можно оценить при суммировании открытых и скрытых форм безработицы (рис. 1).

Следует отметить, что для занятости на общественных работах не существует помесячных измерений (учет ведется нарастающим итогом в течение года), поэтому ее уровень может оказаться завышенным.

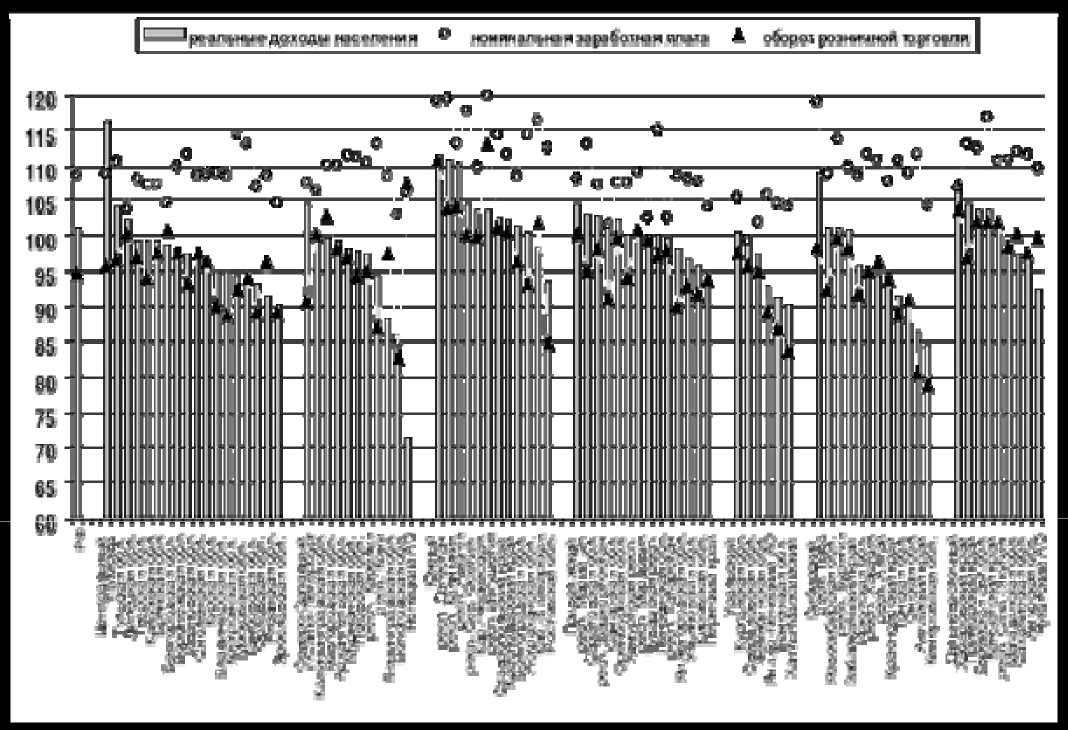

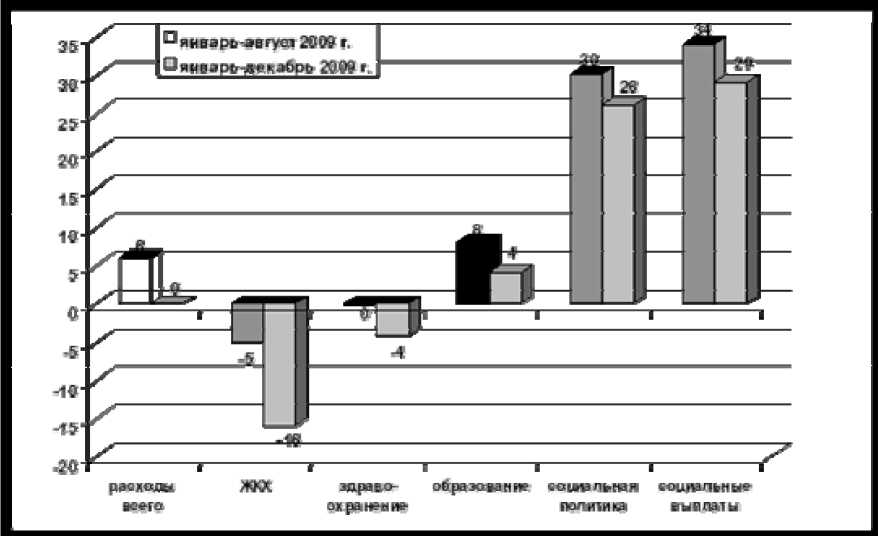

Об^рэб^тмь № МОТ емебЛя»* 1»И№<иь ■ Рис. 1. Регионы с самым высоким суммарным уровнем безработицы по методологии МОТ, скрытой безработицы (неполной занятости) и занятости на общественных работах на конец 2009 г., % Кроме того, некоторые регионы увеличивают занятость на общественных работах для получения большего объема федеральных трансфертов. Следует отметить, что для занятости на общественных работах не существует помесячных измерений (учет ведется нарастающим итогом в течение года), поэтому ее уровень может оказаться завышенным. Кроме того, некоторые регионы увеличивают занятость на общественных работах для получения большего объема федеральных трансфертов. Например, в Татарстане доля занятых на общественных работах достигала в 2009 г. 13% всех занятых и превышала суммарную долю безработных по методологии МОТ и занятых неполное время. При весьма умеренных темпах промышленного спада в республике трудно поверить в необходимость столь массовых общественных работ. Однако, если есть возможность получить федеральные деньги, регионы этим пользуются, и тут Татарстану нет равных. Но такая политика имеет свою оборотную сторону – модернизация рынка труда республики замедляется. Для других регионов суммарный индикатор более точно выявляет кризисные проблемы занятости. Они концентрируются в регионах Поволжья с машиностроительной специализацией, затем идут регионы Урала и, в меньшей степени, Центра, где относительная близость к столичной агломерации помогает смягчать проблемы безработицы с помощью трудовых миграций. Значительного роста безработицы в 2010 г. вряд ли стоит ожидать. Проблема в другом – безработица принимает все более застойный характер, потому что новых рабочих мест в экономике создается мало. Длительная безработица, как правило, приводит к деградации человеческого капитала и усугубляет социальные проблемы. Кроме того, острота проблемы безработицы различается не только по регионам, но, прежде всего – на локальном уровне. При низкой мобильности российского населения депрессивные явления на рынках труда многих городов и поселков могут сохраняться надолго, особенно если выход из кризиса затянется. Тенденции нового кризиса можно сравнить с предыдущим кризисом 1990-х годов. Исследования НИСП показывают, что в период кризиса 1990-х сокращение занятости было небольшим (на 15%) на фоне резкого снижения заработной платы (в 2,5 раза) при спаде экономики в 2 раза. Россия тогда продемонстрировала особый путь адаптации – не через обычное для развитых стран высвобождение работников, а через распределение кризисных издержек на всех занятых в виде снижения заработков. Повторился ли этот тренд в ходе нового кризиса? По данным статистики, снижение занятости оказалось более мягким по сравнению с предшествующим кризисом. Если учитывать и открытую, и все формы скрытой безработицы, то ее уровень достигает 13%, то есть масштабы сокращения занятости сопоставимы с кризисом 1998 г. Однако в динамике заработной платы и доходов населения сходства с прошлым кризисом нет совсем. В целом за 2009 г. реальные доходы населения выросли на 1% по сравнению с 2008 г., заработная плата в реальном выражении сохранилась на уровне прошлогодней. Небольшой кризисный спад доходов и заработков населения летом 2009 г. (на 5% в августе) к концу года был преодолен. Это следствие использования государством накопленных финансовых резервов, которые позволили повысить пенсии, пособия и другие социальные выплаты, смягчив кризисное падение заработной платы. Пространственная картина более мозаичная, хотя следует учитывать недостаточную достоверность измерения доходов в регионах России. Снижение реальных доходов населения в 2009 г. произошло более чем в половине субъектов РФ, наиболее сильно – в регионах со специализацией на отраслях ТЭК и металлургии (рис. 2). Рост доходов сохранился в наименее развитых республиках юга и некоторых регионах Дальнего Востока, слабее затронутых кризисным спадом. Однако самые высокие темпы роста доходов населения в целом за 2009 г. имела столица страны – на 16% к 2008 г. Можно не доверять этой статистике, но есть два объяснения опережающего роста доходов. Во-первых, это институциональные причины: когда мировые цены на нефть начинают расти, доходы от этого роста в первую очередь концентрируются в столице. Рис. 2. Динамика доходов, заработной платы и оборота розничной торговли, 2009 к 2008 г., % (рейтинг регионов по федеральным округам) "Столичная рента" обеспечивает Москве более быстрый выход из кризисного спада доходов. Во-вторых, это статистические причины: глубина снижения доходов населения столицы в 2008 г. была преувеличена методикой дооценки доходов, в которой учитывается обмен валюты. В период девальвации рубля (октябрь-декабрь 2008 г.) столичное население активно меняло рубли на доллары и евро, что искусственно занизило доходы населения и создало эффект низкой базы при сопоставлениях с 2009 г. Динамика номинальной заработной платы (без учета инфляции) слабо коррелирует с динамикой денежных доходов населения. Например, Москва не выделялась быстрым ростом заработной платы. Лидерами в 2009 г. оказались слаборазвитые республики Юга и Сибири с высокой долей федеральных трансфертов в их бюджетах, которые направлялись на повышение оплаты труда в отраслях социальной сферы. Для оценки динамики потребления более приемлем показатель оборота розничной торговли. Ее объемы в реальном выражении сократились за 2009 г. на 5% и, в отличие от динамики заработной платы и доходов, заметного роста потребления осенью не происходило. С весны 2009 г. в России возобладала стратегия сберегающего потребительского поведения. Сжатие потребления, измеряемого динамикой оборота розничной торговли, было более значительным в регионах с сильным промышленным спадом, в регионах ТЭК (за счет уменьшения премий, бонусов, доплат, которые суммарно превышают постоянную часть заработной платы) и в регионах с крупными агломерациями, где кризис негативно повлиял на доходы бизнеса в секторе услуг. Попробуем подвести неоднозначные итоги 2009 года: • восстановление промышленности пока нестабильно и медленнее всего идет в регионах машиностроительной специализации; • инвестиции «лежат на дне», за исключением регионов с политическими приоритетами федеральных властей и нефтегазодобывающих регионов с новыми месторождениями; • в регионах, сильнее всего затронутых кризисом, накопился большой навес «скрытой» безработицы, которая будет переходить в открытую форму, если рост не станет устойчивым; • проблема безработицы пространственно локализуется и приобретает застойный характер; • доходы населения удалось сохранить благодаря масштабным социальным выплатам, но говорить об их устойчивом росте рано, особенно в сильно затронутых промышленным кризисом и крупногородских регионах. 2. Бюджетная политика: эффекты и дефекты "ручного управления" Политика федеральных властей в ходе нового кризиса кардинально отличалась от 1990-х гг., когда в бюджете не было денег. В 2009 г. поддержка регионов из федерального бюджета резко возросла, хотя динамика помощи и приоритетные механизмы в течение года менялись. В острой фазе кризиса объем безвозмездных поступлений (трансфертов) из федерального бюджета вырос в 1,5 раза. Благодаря федеральным перечислениям доходы бюджетов субъектов РФ в 2009 г. сократились только на 5%, несмотря на спад собственных (налоговых и неналоговых) доходов на 18%. Во второй половине года ситуация стабилизировалась – прекратился промышленный спад, немного выросли поступления налога на прибыль благодаря росту мировых цен на сырье. У федеральных властей появилось ощущение, что самое трудное уже позади, и объем трансфертов из федерального бюджета уменьшился. В целом за год трансферты выросли не так сильно (на 34%), как это было в январе-августе 2009 г. (на 52%). Масштабная помощь смягчила кризисные риски, но ценой значительного роста зависимости регионов от федерального бюджета. В 2009 г. доходы регионов составили 5,9 трлн. руб., что на 4% меньше, чем в 2008 г. (6,2 трлн. руб.), и это без учета почти 9%-й годовой инфляции. Трансферты из федерального бюджета выросли на 400 млрд. руб. по сравнению с 2008 г. (с 1,2 трлн. руб. до 1,6 трлн. руб.), а их доля в доходах бюджетов субъектов РФ увеличилась с 19% до 27%. Общие тренды скрывают очень разную динамику доходов в регионах. Например, доходы бюджета Чукотки выросли на 40% благодаря восьмикратному росту налога на прибыль после введения в строй нового добывающего производства. Кризис не коснулся и Приморского края, где доходы консолидированного бюджета выросли на 45% за счет федеральных трансфертов, хотя собственные (налоговые и неналоговые) доходы остались на уровне 2008 года. Более 50 регионов сохранили положительную динамику, но в большинстве из них рост доходов также обеспечивался за счет федеральных трансфертов. В 30 регионах доходы бюджетов сократились, особенно сильно – в Москве, Тюменской и Вологодской областях (на 21-23%) из-за резкого снижения поступлений налога на прибыль (до кризиса его доля в доходах бюджета этих регионов достигала 4248%). Для бюджетов Москвы и Тюменской области потери даже на четверть терпимы, так как эти два субъекта РФ в последние годы имели сверхдоходы. В Вологодской, а также в Челябинской, Астраханской, Кемеровской областях, где доходы сократились на 15-17%, "жировой" прослойки в бюджете не было, поэтому потери очень чувствительны. В кризисный период изменилось соотношение финансовых инструментов, используемых для поддержки регионов. До кризиса важнейшими были дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из Фонда финансовой поддержки регионов (ФФПР), которые рассчитываются по формуле и зависят от уровня экономического развития регионов. В кризисных условиях функция выравнивания перестала быть важнейшей, и в первой половине 2009 г. объем дотаций на выравнивание даже снижался, небольшой рост начался только в более спокойной второй половине года. В целом за 2009 г. дотации на выравнивание обеспечили только 6% доходов бюджетов регионов. Имеют ли другие виды трансфертов антикризисную направленность? Второй по объему вид перечислений – дотации на поддержку сбалансированности бюджетов регионов. Они выросли за 2009 г. более чем в четыре раза (с 46 до 192 млрд. руб.) и достигли половины объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (375 млрд. руб.). В отличие от дотаций на выравнивание, которые рассчитываются по формуле, дотации на сбалансированность выделяются преимущественно в «ручном режиме» и зачастую под влиянием лоббизма или политических факторов. В среднем по регионам эти дотации составляют 3% доходов бюджетов регионов, но в Чукотском АО – 32%, в Чечне – 27%, в Камчатском, Приморском краях, Калининградской области и республике Мордовия – 11-15%. Все вышеперечисленные регионы не имели сильного промышленного спада и больших налоговых потерь в 2009 г., поэтому дотации на сбалансированность нельзя считать антикризисными. Дополнительное финансирование выделялось для иных целей – поддержки особой экономической зоны (Калининград), строительства объектов для саммита АТЭС (Владивосток), восполнения потерь бюджета Чукотки после ухода Сибнефти и др. Не имеют антикризисной направленности и субсидии на реализацию федеральных целевых программ (ФЦП), на которые в среднем приходится 2% доходов регионов. Наиболее велика их доля в доходах бюджетов тех же регионов с особой федеральной поддержкой – Чечни (26%), Приморского края (21%), Калининградской области (14%), а также Калмыкии (14%). К антикризисным мерам можно отнести перечисления из Фонда содействия реформе ЖКХ. В 2009 г. более половины регионов подали заявки и получили 110 млрд. рублей из Фонда содействия реформе ЖКХ на ремонт и переселение жителей из ветхого и аварийного жилфонда. Объем этих трансфертов сопоставим с расходами на ФЦП (почти 2% доходов бюджетов регионов). Наиболее значителен вклад трансфертов из Фонда в доходах бюджетов 14 областей (5-6%), в основном это регионы Центральной России и Поволжья, хотя проблема ветхого и аварийного жилья более остра на востоке страны и в некоторых республиках Северного Кавказа. Еще один вид антикризисной помощи – увеличение в 5,2 раз объемов поддержки малого и среднего предпринимательства и расширение географии этого вида помощи на все регионы страны (в 2008 г. их получали 82% регионов). Но объемы трансфертов невелики – 0,3% доходов бюджетов регионов. Поддержка занятости – один из приоритетов антикризисной политики. Перечисления на эти цели составили в среднем 2% всех доходов бюджетов регионов в 2009 г. (113 млрд. руб.) и выросли втрое по сравнению с 2008 г. Используются два инструмента – субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения (перечисляются с 2007 г.) и субсидии бюджетам регионов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда (новая антикризисная мера). Сумма субвенций и субсидий на поддержку занятости включает почти все расходы на эти цели, так как из бюджетов регионов добавляется только 5-10% средств к антикризисным субсидиям, которые по объему в два раза меньше субвенций. Поддержка занятости была максимальной в первые 8 месяцев 2009 г., достигая 4-7% доходов бюджета Вологодской области (Северо-Запад), Ивановской, Владимирской, Орловской, Ярославской областей (Центр), Кировской, Ульяновской областей, республик Удмуртия и Чувашия (Приволжский ФО), Челябинской, Свердловской и Курганской областей (Урал), Алтайского края и Кемеровской области (Сибирь). Все эти регионы действительно испытывают сильный кризисный спад занятости. Для слаборазвитых республик масштабы федеральной поддержки еще выше, но это следствие не кризиса, а долгосрочных проблем занятости, обусловленных дефицитом новых рабочих мест при растущей численности трудоспособного населения. Когда ситуация на рынке труда немного улучшилась, федеральные власти начали сокращать финансирование. В целом за год доля трансфертов на поддержку занятости в доходах бюджетов регионов сократилась почти во всех регионах страны, за исключением Самарской области, где сохраняется кризисное положение на рынке труда. Сокращение объемов перечислений на поддержку занятости было обусловлено не только снижением остроты проблемы, но в первую очередь низкой эффективностью существующих механизмов. С ноября 2009 г. безработица вновь стала расти, но в 2010 г. не запланировано роста федеральных перечислений на поддержку занятости. Затратная для федерального бюджета политика перевода безработицы в скрытую форму себя не оправдала. Как следствие, повышенная безработица в регионах с сильным спадом промышленного производства, особенно в регионах машиностроительной специализации, может приобрести долгосрочный характер. Еще одна проблема – высокий уровень долга регионов. В трети регионов задолженность в 2009 г. превышала 30% собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета, т.е. доходов без учета трансфертов из федерального бюджета. Для того, чтобы Московская область избежала дефолта по своим долговым обязательствам, превышающим 60% собственных доходов, федеральный бюджет в период кризиса несколько раз выделял ей дотации. Но механизм «ручного управления» не может системно решить проблему долга для инвестиционно активных регионов, бравших кредиты на инфраструктурные инвестиции для развития особых зон и технопарков (Калужская, Томская, Калининградская области, республика Татарстан и др.). Нерешенность проблемы долга усугубляет и без того напряженное положение бюджетов регионов, которым в 2010 г. предстоит адаптироваться к 20%-му сокращению федеральных трансфертов, изыскивая финансовые ресурсы на выполнение расходных социальных обязательств. Антикризисная политика федерального центра оказалась географически адресной только в смягчении проблем безработицы. Остальные виды трансфертов далеко не всегда обусловлены антикризисными целями. В результате соотношение разных видов федеральных перечислений в бюджеты субъектов РФ носит индивидуальный характер для каждого региона. Даже в группе высокодотационных регионов, где основной выравнивающий инструмент – дотации из ФФПР, Чеченская республика дополнительно получала помощь в виде дотаций на сбалансированность и субсидий на реализацию ФЦП, значительно превосходящую по объему формульные дотации на выравнивание. В средне- и более развитых регионах структура перечислений из федерального бюджета также существенно различается. Особенности межбюджетных отношений обусловлены политическими приоритетами федеральных властей (Приморский край, Чечня и Ингушетия), продолжающими выплатами «материнским» регионам после объединения с автономными округами (Красноярский и Камчатский края) или компенсациями выпадающих доходов бюджетам некоторых регионов после ухода зарегистрированных в них крупных компаний, применявших схемы налоговой оптимизации (Чукотский АО и др.). Следовательно, задачи текущей, конъюнктурной политики и выравнивания остаются доминирующими. Какой была бюджетная политика самих регионов? Структурные трансформации расходов консолидированных бюджетов регионов в 2009 г. носят антикризисный характер. Это показывает масштабный рост расходов на социальную политику, особенно в первой половине 2009 г. В этих расходах 75% составляют социальные выплаты населению, которые росли еще быстрее. Сильнее всего сократились расходы на ЖКХ, со второй половины года начали сокращаться расходы на здравоохранение, а сохранившийся рост расходов на образование не компенсирует инфляцию (рис. 3). В целом объем расходов бюджетов регионов не сократился, но по отдельным регионам динамика разная из-за различий проблем и приоритетов субъектов РФ. В целом за год расходы бюджетов выросли в трех четвертях регионов (64 из 83) и более всего там, где кризис почти не ощущался – в Ингушетии (в 1,7 раз), Дагестане, Адыгее и Приморском крае (на треть). Ускоренный рост обеспечен федеральными трансфер- тами. Высокие темпы роста показали и другие слаборазвитые регионы, а также некоторые среднеразвитые области Центральной России. Максимально сократились расходы в развитых регионах с наиболее сильным снижением поступлений налога на прибыль – в Ханты-Мансийском АО, Тюменской и Челябинской областях (на 16-19%), в Москве (на 12%), Санкт-Петербурге и Свердловской области (на 9%). Рис. 3. Динамика расходов консолидированных бюджетов регионов, 2009 г. к 2008 г., % Усилилась ли в кризис социальная ориентация бюджетов всех субъектов РФ? В целом по консолидированным бюджетам регионов это так, но тенденции по отдельным видам социальных расходов разные. Расходы на образование продолжали расти, их динамика по регионам не отставала от динамики всех расходов бюджетов или была более позитивной. Исключений немного. В Приморском крае при росте всех расходов бюджета на треть расходы на образование и здравоохранение оказались «пасынками» и выросли только на 5-7% по сравнению с 2008 г., т.е. ниже уровня инфляции. На Чукотке при росте всех расходов бюджета на 13% расходы на образование выросли на 3%, а в Красноярском крае даже сократились, несмотря на 11%-ный рост расходов бюджета. Но самый значительный разрыв – в Татарстане, где расходы на образование уменьшились на 21% при росте всех расходов бюджета на 4%. Такие решения региональных властей отражают их реальные приоритеты. Расходы на здравоохранение оказались жертвой кризиса в большей степени, хотя следует учитывать, что учитывались только бюджетные расходы без расходов территориальных фондов медицинского страхования. В наиболее пострадавших от кризиса Самарской, Свердловской и Челябинской областях бюджетные расходы на здравоохранение сократились на четверть. Наоборот, в самых проблемных республиках Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия) они выросли в 1,4-1,6 раз, в некоторых регионах Дальнего Востока – на 25-33% (Чукотский АО, Камчатский край, Амурская область). Для половины регионов РФ рост расходов на здравоохранение в предкризисные годы (в том числе за счет реализации национального проекта «Здоровье») оказался неус- тойчивым и сменился спадом. В условиях снижения бюджетных расходов при невысоком уровне финансирования здравоохранения вряд ли возможен устойчивый рост ожидаемой продолжительности жизни и позитивная динамика других социально-демографических индикаторов. Наиболее стабильно и масштабно росли расходы на социальную политику и, особенно, на социальные выплаты. Только в трех регионах эти расходы либо сократились (более чем на четверть в Сахалинской области, объяснения такой динамики пока нет), либо не увеличились по сравнению с 2008 г. (Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий АО). Уникальная ситуация в Ингушетии – при росте социальных выплат населению в 2,3 раза расходы на социальную политику сократились почти на четверть. Дело в том, что в 2008 г. доля пособий населению в расходах бюджета Ингушетии на социальную политику составляла только 30% (в других регионах – 70-80%), а в 2009 г. власти республики навели элементарный порядок и повысили эту долю до 88%. Важнейшее место в антикризисной социальной политике занимает поддержка занятости. В анализе доходов бюджетов регионов была рассмотрена динамика федеральных трансфертов, которые обеспечивают более 95% всех расходов на поддержку занятости. Наиболее значительно (в 6-8 раз) выросли трансферты в тех регионах, где кризис резко усилил проблемы на рынке труда. Однако доля расходов на поддержку занятости в бюджете регионов не так явно связана с кризисными проблемами, лидерами остаются слаборазвитые республики с долгосрочными проблемами занятости – Ингушетия и Чечня (6-7% расходов бюджета). Из регионов с кризисным ростом безработицы значительными бюджетными расходами на поддержку занятости (4-5% всех расходов бюджета) выделяются Вологодская, Кировская, Челябинская, Костромская, Ульяновская области и республики Удмуртия и Чувашия. В целом бюджетная политика в сфере поддержки занятости выглядит вполне логичной в региональном разрезе, если не принимать во внимание критерий ее эффективности. Второе важнейшее направление – социальные выплаты населению. В целом расходы бюджетов регионов на выплаты социальных пособий населению выросли на 29%. Но нужно учитывать, какими были приоритеты федеральной помощи. Софинансирова-ние из федерального бюджета выплат региональным категориям льготников выросло несущественно (на 4%), как и объемы федеральных субсидий регионам на выплаты жилищных субсидий населению (на 7%). При этом перечисления федеральным категориям льготников на оплату ЖКУ выросли более чем на четверть (28%). Отвечая за «своих» льготников, федеральный центр постепенно перекладывает проблемы поддержки региональных категорий льготников и малообеспеченных семей на бюджеты регионов. В 2010 г. из федерального бюджета будут софинансироваться только меры по поддержке самой немногочисленной категории региональных льготников – пострадавших от репрессий, остальное полностью перекладывается "на плечи" регионов. В большинстве регионов темпы роста трансфертов федеральным льготникам также самые высокие, а снижение федеральных трансфертов на выплату жилищных субсидий населению максимально по сравнению с другими видами помощи. Но есть и исключения. Федеральные трансферты на выплату жилищных субсидий населению увеличились в 2-2,5 раза на Чукотке, в Дагестане, Воронежской и Белгородской областях, Забайкальском крае. Логически этот перечень необъясним, это результат договоренностей. В 2-3,5 раз выросли федеральные субсидии региональным категориям льготников в Ленинградской, Вологодской, Самарской областях, республике Татарстан, хотя кризис в них был очень разным по силе, как и сокращение бюджетной обеспеченности. На Чукотке рост субсидий был девятикратным, но вряд ли в удаленном и малонаселенном округе резко увеличилось число ветеранов труда и тружеников тыла, репрессированных, малоимущих семей с детьми. В кризис резко обострились проблемы бюджета Москвы, который огромен и составляет 20% от всех бюджетов субъектов РФ. В кризисном 2009 г. доходы бюджета столицы сократились на 22% (с 1,3 трлн. руб. до 1,0 трлн. руб.), а расходы на социаль- ную политику росли вследствие удорожания стоимости жизни и увеличения численности получателей социальной помощи. Доля расходов на социальную политику в 2009 г. достигла исторического максимума – 16% всех расходов бюджета столицы , в 2008 г. она была намного ниже – 11%. Бюджет города потратил на социальную политику 181 млрд. руб., в том числе 82 млрд. руб. на доплаты пенсионерам (так называемая «московская надбавка» к пенсии). Эти расходы выросли за год на четверть (с 61 млрд. руб. в 2008 г.) и составили 45% всех расходов на социальную политику или 8% всех расходов бюджета в 2009 г. Отменить доплаты по политическим причинам невозможно, поэтому столичные власти начали искать обходные пути. Сначала с помощью федеральных налоговых органов были выявлены все работающие пенсионеры, которым не положена надбавка к пенсии. Власти города попытались принудить таких пенсионеров вернуть выплаченные надбавки, но быстро отказались от этого из-за политических рисков. К тому же экономия на работающих пенсионерах составила не более 4-5 млрд. руб. и не решала проблемы. Был выбран более эффективный для бюджета способ – постепенное снижение размера прожиточного минимума, от которого рассчитывается надбавка к пенсии. В четвертом квартале 2009 г. он сократился почти на сто рублей по сравнению с третьим. Кроме того, в Москве прожиточный минимум пенсионера занижен и составляет только 60% от прожиточного минимума трудоспособного населения (в среднем по стране – 73%). Если сравнить московский прожиточный минимум со средним по РФ, то для столичных пенсионеров он только на 22% выше среднего, а для трудоспособных москвичей - в полтора раза. Скорее всего, тенденция сближения прожиточного минимума столичных пенсионеров со средним по стране продолжится, хотя жизнь в Москве намного дороже. Пример Москвы показывает, что популистские социальные обязательства властей города, основанные на категориальном принципе, а не на реальной нуждаемости, плохо выдерживают испытание кризисом. Расходы на ЖКХ сократились только в 46 субъектах РФ благодаря перечислениям из федерального Фонда. Сильнее всего – в федеральных городах, что может стать стимулом для реформы их высокодотационного и неэффективного жилищного хозяйства. Доля расходов на ЖКХ в расходах бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга была огромной (27-28% в 2008 г.), но в 2009 г. расходы бюджетов уменьшились на 31% и 42% соответственно, поэтому и доля снизилась до 21% в Москве и 18% в Санкт-Петербурге. Из-за кризисного снижения доходов бюджета резко сократились расходы на ЖКХ и в других регионах (Челябинская область, Оренбургская, Тюменская области, Ханты-Мансийский АО – на 32-40%), а также в Красноярском крае, и для них такие масштабы сокращения создают серьезные проблемы. На этом фоне выделяются регионы с масштабным ростом расходов на ЖКХ – республика Ингушетия (в 3,9 раз), Курская область и Чукотский АО (в 1,8-1,9 раз). В Ингушетии эти расходы выросли с 12 до 27% всех расходов бюджета, как будто республика оказалась на Крайнем Севере. К сожалению, меры федеральной поддержки нередко способствовали раздуванию неэффективных расходов бюджетов регионов. Подводя итоги, можно отметить, что в 2009 г. межбюджетные отношения, как и бюджетная политика самих регионов, оказались не слишком эффективными с точки зрения антикризисной направленности и очень затратными. Дефекты российской системы управления – тратить слишком много средств и зачастую не на то, что нужно – один из сильнейших барьеров модернизации. Его можно преодолеть с помощью расширения каналов обратной связи между регионами и центром и посредством повышения транспарентности системы принятия решений по распределению бюджетных ресурсов и развития институтов гражданского контроля.