Российские университеты в социальных медиа: три "цифровые лиги"

Автор: Бродовская Елена Викторовна, Лукушин Владимир Андреевич

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Глобализация и цифровое общество

Статья в выпуске: 5, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты анализа информационных потоков российских университетов социально-гуманитарного профиля в социальных медиа. Исследование шести кейсов на основе социально-медийной аналитики позволил выделить три «цифровых лиги» в Рунете: «лига» с доминированием традиционных каналов и форматов цифровых коммуникаций; «лига» с доминированием внешней информационной повестки; «лига» с максимальной диверсификацией каналов, форматов и аудиторий. Именно вузы условно третьей «цифровой лиги» обладают наиболее стабильными позициями на внутреннем рынке и во внешних рейтингах. Новизна исследования заключается в усовершенствовании методики оценки коммуникационного менеджмента университетов: она реализована на основе автоматизированного мониторинга цифровых следов.

Цифровая инфраструктура, информационные потоки, цифровизация университета, социально-медийная аналитика, киберметрический анализ, когнитивное картирование, цифровые сообщества

Короткий адрес: https://sciup.org/170191566

IDR: 170191566 | DOI: 10.31171/vlast.v29i5.8530

Текст научной статьи Российские университеты в социальных медиа: три "цифровые лиги"

Методология и методика исследования. Методология исследования базируется на принципах социально-медийной предиктивной аналитики – современного исследовательского направления, предполагающего осуществление интеллектуального поиска маркеров цифровой активности и последующую автоматизированную обработку массива данных посредством специализированного программного обеспечения [Бродовская и др. 2017].

Исследование построено на сочетании методов, относящихся к количественной (киберметрия стихийных и целенаправленных информационных потоков в социальных медиа) и качественной (когнитивное картирование социальномедийных документов) стратегиях прикладного анализа. Выборку составили информационные потоки 6 ведущих российских университетов, занимающихся профессиональной подготовкой кадров финансово-экономического и социально-гуманитарного профиля, а также соответствующими направлениями научно-исследовательской деятельности (НИУ ВШЭ, Финансовый университет при Правительстве РФ, МГИМО, РУДН, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РАНХиГС). Когнитивное картирование контента цифровых сообществ указанных университетов использовано для формирования словарей поисковых запросов, включающих формальные и неформальные наименования организаций, а также маркеры ключевых медиаперсон. База когнитивного картирования включила более 1 000 цифровых публикаций. Киберметрический анализ осуществлен посредством использования инструмента автоматизированной обработки социальных медиа IQBuzz . Совокупный датасет составил 400 тыс. сообщений в 30 наиболее популярных цифровых площадках. Глубина анализа 01.03.2020–20.09.2021.

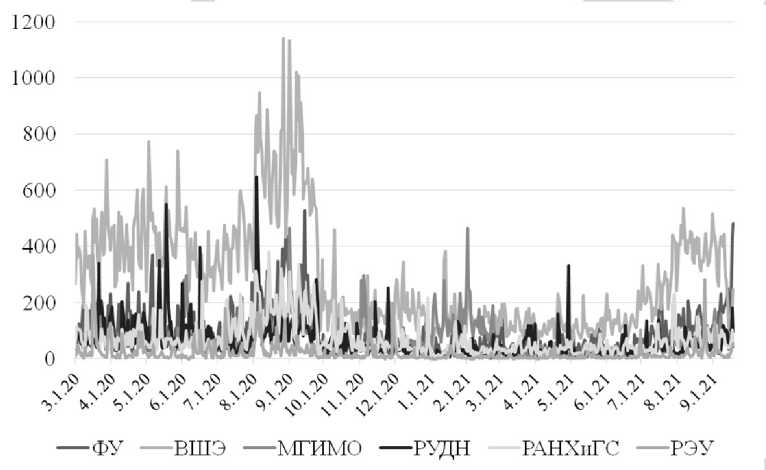

Результаты исследования. Анализ динамических характеристик информа- ционных потоков университетов предполагает распределение выгруженного объема сообщений с соответствующими упоминаниями во времени. В течение 2020–2021 гг. ведущие отечественные вузы широкого социально-гуманитарного профиля демонстрируют высокий уровень конкуренции в цифровом пространстве (см. рис. 1). Старт ускоренной цифровизации и переход крупных университетов на дистанционный формат работы в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки резко увеличили объемы информационного потока всех представленных университетов. На этом фоне достаточно активной в цифровом пространстве стала приемная кампания 2020 г. Большое значение имело введение возможности дистанционной подачи документов, что активизировало взаимодействие вузов с таргетными группами в онлайн-фор-мате. К началу текущего года динамика информационных университетов снизилась до умеренных значений предыдущего периода.

Пиковые показатели информационной активности университетов в цифровой среде обусловлены различными типами событий. Для ряда университетов характерно информационное сопровождение собственных мероприятий (крупные научные конференции, форумы, образовательные проекты). Для РУДН, РЭУ и МГИМО особенно свойственно доминирование внутренних событий, формирующих информационный поток (около 70% сообщений внутри). Информационные потоки Финансового университета, НИУ ВШЭ и РАНХиГС диверсифицированы и ориентированы на публичные выступления представителей вузов в СМИ в качестве экспертов и комментаторов по актуальной социально-политической повестке (в среднем до 30% потока), обсуждение деятельности университета (20%), презентацию результатов научноисследовательской деятельности (15%).

Распределение общего числа сообщений позволило определить лидеров по организации системы цифровых коммуникаций. Абсолютным лидером по присутствию в социальных медиа является НИУ ВШЭ (48,5% общего потока исследуемых вузов), в группу вузов со средними значениями входят Финуниверситет (14,7%), РАНХиГС (11,6%), МГИМО (11,6%) и РУДН (10,3%). Достаточно скромным на этом фоне является объем социально-медийного присутствия

РЭУ (3,3%). Важно отметить, что лишь один университет из выборки (НИУ

ВШЭ) демонстрирует стремление к выполнению ключевого правила управления информационными потоками в цифровой среде – их равномерности.

Рисунок 1. Динамика информационного потока российских университетов социально-гуманитарного профиля (2020–2021 гг.)

На основе анализа возрастных характеристик пользователей, вовлеченных в информационные потоки университетов, выделены две доминирующие возрастные группы: 26–35 и 36–45 лет, представленность которых является маркером развития цифрового менеджмента университета (см. табл. 1). Вузы с преобладанием в возрастной структуре группы 36–45 лет, а также значительным присутствием более старших групп (Финуниверситет, МГИМО, РАНХиГС, РЭУ) характеризуются развитием внешних стихийных потоков, не связанных напрямую с деятельностью университета. Напротив, вузы с доминированием молодежи в структуре цифровых пользователей нацелены на построение управляемой системы цифровых коммуникаций, обращенных преимущественно к университетскому сообществу и абитуриентам.

Значительным препятствием для отечественных университетов на пути к созданию функциональной цифровой инфраструктуры является сосредоточенность на одной платформе. Обработка массива сообщений с упоминанием университетов продемонстрировала, что от 82% до 93% их информационного потока приходится на единственную цифровую площадку – социальную сеть ВКонтакте (см. табл. 2). Несмотря на высокую популярность сервиса и массовость использования среди целевой аудитории вузов, данный факт не позволяет университетам масштабировать аудиторию и выходить на взаимодействие с дополнительными сегментами посредством новых форматов. В то же время на официальных сайтах университетов есть информация о представительствах в среднем на 6–7 цифровых площадках. В 2021 г. ряд университетов (НИУ ВШЭ, Финуниверситет) активно используют TikTok в качестве инструмента продвижения собственного бренда, а также Telegram для информирования

Таблица 1

Возраст пользователей, вовлеченных в информационные потоки университетов социально-гуманитарного профиля

Таблица 2

Локализация информационного потока университетов социально-гуманитарного профиля по сегментам Интернета

|

Платформа/вуз |

ФУ |

ВШЭ |

МГИМО |

РУДН |

РАНХиГС |

РЭУ |

|

ВКонтакте |

86 |

82 |

90 |

87 |

93 |

92 |

|

Одноклассники |

4 |

4 |

3 |

5 |

2 |

2 |

|

|

4 |

6 |

2 |

2 |

1 |

2 |

|

|

2 |

3 |

1 |

3 |

1 |

1 |

|

|

1 |

3 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Другие |

3 |

2 |

3 |

2 |

2 |

2 |

В ходе исследования зафиксирована взаимосвязь между объемом информационного потока, структурой вовлеченных пользователей и особенностями размещаемого контента. Содержание информационного потока каждого университета оценено через выгрузку наиболее встречаемых слов. Так, группа университетов показывает схожие смысловые ряды, связанные с обсуждением проблем внутренней и внешней политики, особенностями государственного управления, прогнозирования и оценки финансово-экономической ситуации (Финуниверситет – «экспертиза», «меры», «аналитика»; РАНХиГС – «программа», «нацпроекты», «развитие»; МГИМО – «президент», «история», «компания»; РЭУ – «государственный», «работа», «вуз»). В информационном потоке РУДН наиболее употребляемыми являются лексические конструкции, отражающие внутреннюю деятельность университета («студенты», «конференция», «комиссия»). НИУ ВШЭ – единственный университет в выборке, где частотность внешних и внутренних конструкций является сопоставимой («городской», «экономика», «управление» и «студенческий», «лекция», «майнор»).

Результаты когнитивного картирования, определяющие содержательные характеристики потока, подтверждают, что наибольшую эффективность в контексте выстраивания устойчивых коммуникаций с таргетными группами современного университета (абитуриенты, студенты, преподаватели и сотрудники, научно-образовательное сообщество, широкая аудитория) имеет неформальный и разнообразный контент, способный как вовлечь новые сегменты аудитории, так и удержать постоянные.

Заключение. Анализ открытых цифровых следов ведущих университетов социально-гуманитарного профиля позволил выделить несколько групп, исходя из особенностей организации цифровых коммуникаций. Университеты первой группы отличаются низким объемом социально-медийного потока, отсутствием выраженного доминирования определенной возрастной группы в структуре пользователей, а также системной работы с цифровыми каналами коммуникации, ориентированием на единую цифровую площадку и внутреннюю аудиторию, формальным стилем цифрового менеджмента, слабой адаптивностью к новым форматам. Для вузов второй группы характерно наращивание информационного потока за счет внешних социально-политических событий, выступающих основой активности медиапредставителей университетов. Ключевыми площадками для них являются цифровые СМИ и форумы, что влияет на возраст аудитории. Ситуация с внутренними университетскими потоками приближена к вузам первой группы. Наконец, университеты третьей группы обладают наиболее эффективным набором характеристик системы цифровых коммуникаций: это высокий объем и равномерность информационного потока, разнообразие форматов, неформальность контента, стремление к диверсификации цифровых площадок, совмещение внутренних и внешних пользователей, избирательность в подборе контента для каждого аудитории.

Перспективным направлением исследования является оценка структурных характеристик крупнейших университетских сообществ в социальных сетях посредством методики социального графа. Данный метод позволит значительно расширить представленную типологизацию за счет анализа пользовательских связей внутри цифровых сообществ, получения данных о вовлеченности лидеров мнений в информационные потоки университетов.

Список литературы Российские университеты в социальных медиа: три "цифровые лиги"

- Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Карзубов Д.Н., Синяков А.В. 2017. Развитие методологии и методики интеллектуального поиска цифровых маркеров политических процессов в социальных медиа. - Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 5. С. 79-141.

- Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Петрова Т.Э., Пырма Р.В., Азаров А.А. 2019а. Цифровая среда ведущих университетов мира и РФ: результаты сравнительного анализа данных сайтов - Высшее образование в России. Т. 28. № 12. С. 9-22.

- Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Пырма Р.В., Синяков А.В., Азаров А.А. 2019б. Построение модели влияния современных цифровых коммуникаций на профессиональные компетенции российской молодежи. - Информационное общество. № 4-5. С. 33-43.

- Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Пырма Р.В., Азаров А.А. 2019в. Стратегии цифрового поведения российской молодежи в контексте формирования гражданских и профессиональных компетенций. - Свободная мысль. № 4(1676). С. 109-118.

- Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Пырма Р.В., Азаров А.А. 2020. Критерии для рейтингования уровня и качества цифровизации процесса образования в вузах РФ. - Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4: История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 25. № 2. С. 268-283.