Российский Дальний Восток: эволюция биоты, морфотектоника, новинки флоры

Автор: Урусов В.М., Варченко Л.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 7, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - выделить главные зо-ны и причины видообразования и эндемизма высокогорий и побережья российского Даль-него Востока и оценить возможности и темп стрессируемой физиологии биоты этих зон перехода глобального уровня. Рассмотрена территория Дальнего Востока (ДВ) и приле-жащих субрегионов. Стрессируемость репро-дукционного процесса, учащение мутаций, особая жѐсткость популяционных волн - в зоне современных и древних, преодолѐнных по-гружением края Азии, высокогорий и на бере-гах существующих и исчезнувших морей. Вы-сокая радиация, химизм воздуха, осадков, верх-него слоя почв обеспечивают адаптивную эволюцию за миллионы и десятки миллионов лет. Эволюция глобального климата в значи-тельной мере определяется динамикой субре-гиональных структур рельефа, в частности гигантских морфоструктур центрального типа (МЦТ). Этап воздымания МЦТ обеспечи-вал изоляцию новообразований в горах мела-олигоцена, где сформированы как характер-ные высоким широтам виды, так и узкие эн-демы-стланцы, древние, но более молодые (Taxusnana, Microbiotadecussata, Sabinadavurica, S. sargentiiи т.д.). На последних этапах разви-тия МЦТ их центры занимают моря, берега которых становятся средой в т.ч. четвер-тичного (квартер) видообразования, включая и эндемизм полиплоидного генезиса. Однако в системе стадиал-межстадиал в квартере ро-тация климата с оборотом 90-110 тыс. лет недосягаема для адаптивной эволюции, заме-няющейся гибридообразованием. В зонах кон-такта глобального уровня и перехода форм уцелевания и организации биоты главным фактором эволюции является стрессирование физиологии генеративных процессов на уровне ценопопуляций видов в особых, а имен-но крайних, периферийных условиях среды. Находки новых эндемов будут приурочены к древним высокогорьям и их береговому пери-метру, новых для России видов - к убежищам от пожаров в южной зоне хвойно-широко-лиственных и темнохвойно-широколиствен-ных лесов.

Тектоника, морфост-руктуры центрального типа (мцт), арктиче-ская мцт 1-го порядка г.и. худякова, мцт 3-5-го порядков, адаптивная эволюция, зоны кон-такта глобального уровня, процент эндемов субальп и берегов, полиплоиды, гибридогенная эволюция системы стадиал-межстадиал, зоны поиска новых эндемов

Короткий адрес: https://sciup.org/14084744

IDR: 14084744 | УДК: 581.524/527:574(571.6)

Текст научной статьи Российский Дальний Восток: эволюция биоты, морфотектоника, новинки флоры

Введение. Рассматривая узловые моменты эволюции флор и ландшафтов Дальнего Востока [23], мы не могли не остановиться на роли влияния зон контакта глобального уровня на макро- и микроэволюционные процессы, зависящие не только от радиационного баланса, мозаики экотопов и общих характеристик макроклимата, химизма почвы и воздуха, напряжённости (стрессируемости) репродукционного процесса, механизмов популяционных волн, репродуктивной и физической изоляции [21] и географии эндемизма, обусловленной прежде все- го положением древних высокогорий, древних и современных берегов морей и особо крупных водоёмов и водотоков, но и глобального эндемизма.

Цель исследования : выделить главные зоны и причины видообразования и эндемизма высокогорий и побережья российского Дальнего Востока и оценить возможности и темп стрессируемой физиологии биоты этих зон перехода глобального уровня.

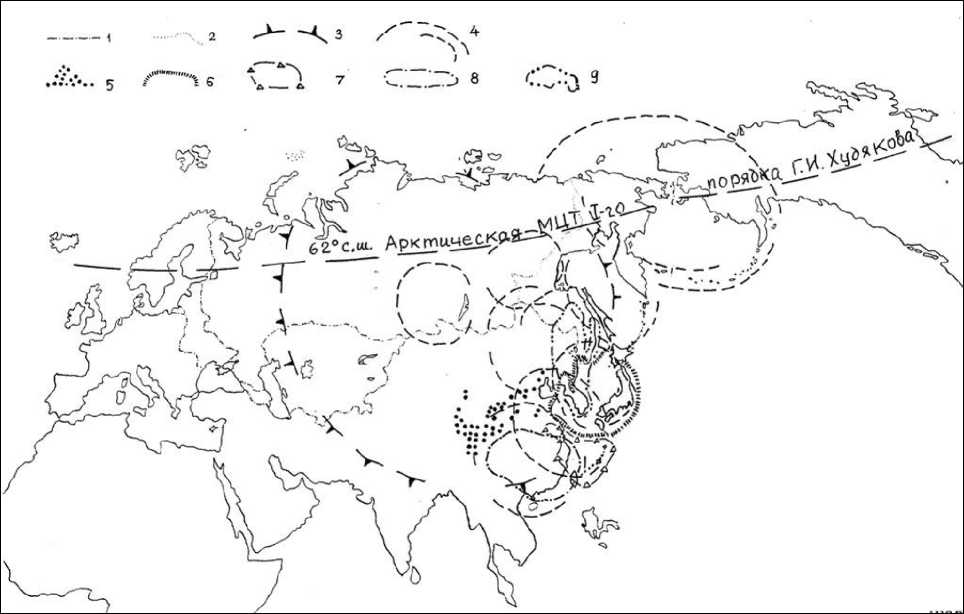

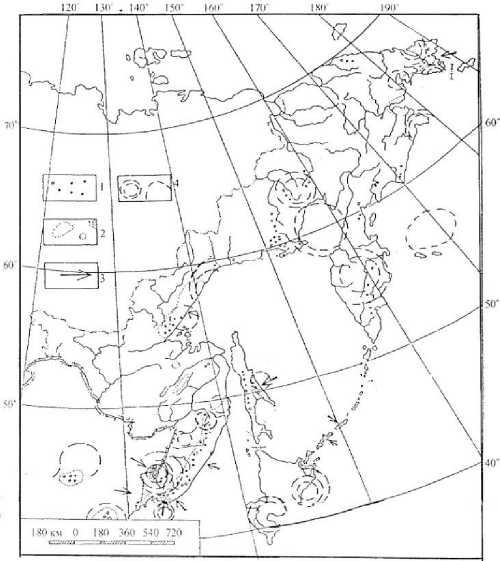

Материал и методика исследования. Мы по-прежнему уверены в роли, даже ведущей роли разнопорядковых орографических комплексов (морфоструктур центрального типа, или МЦТ) Г.И. Худякова, А.П. Кулакова, С.М. Тащи [25], А.П. Кулакова [10, 11] в результате адаптивной эволюции, хотя бы потому, что они, во-первых, формируют надежнейшую изоляцию новообразованных форм от родительских популяций в процессе воздымания МЦТ в мезозое-кайнозое, во-вторых, обеспечивают надежные пути расселения видов по воздымающимся горным системам или по краю аркто-монтанных пустынь, если идет глобальное похолодание, по мостам суши, пульсирующим как из-за тектонических движений, так и при осыхании шельфа из-за колебания уровня Мирового океана, например, в ритме оледенений и межледниковий, в-третьих, формируют единства эволюционных процессов и их векторов в зонах полярных Арктической и Антарктической МЦТ 1-го порядка, открытых Г.И. Худяковым [24], основоположником геоморфологической школы Тихоокеанского института географии ДВО РАН, и МЦТ 1-2-го порядков Б.В. Ежова и В.Л. Андреева [6], что определяет главные черты и ареал Голарктического царства акад. А.Л. Тахтаджяна [15] и структуру его флористических областей, усложненную макропроцессами эволюции биоты в пределах МЦТ 2-го и 3-го порядков [23]. Мор-фоструктуры центрального типа (МЦТ) 3-го порядка все еще определяют географию по крайней мере восточноазиатских сосен секции Eupit-ys Spach. Их современное разнообразие приурочено к Корейской и, в меньшей степени, Наньлинской, или Восточно-Китайсткой МЦТ. Судя по палеоботаническим метериалам, до похолоданий антропогена эндемичные двухвойные сосны были характерны и МЦТ северной половины Дальнего Востока. Как свидетель- ствуют ареалы микротермных двухвойных сосен родства Pinus sylvestris, обнимающие зону тайги Северного полушария, их происхождение связано с Арктической МЦТ Г.И. Худякова (рис. 1).

На уровне научного предвиденья разработанная нами идея связки развития МЦТ и макромасштаба адаптивной эволюции предвосхищена М.Г. Поповым [12], придававшим первостепенное значение возникновению зональных флор последовательно в высоких широтах со

«спуском» их в низкоширотную зону. Однако М.Г. Попов ошибся в том, что счел арктическую флору наиболее молодой, а флорообразующий эффект МЦТ 3-го порядка, например, Ангарской, Охотской, Алданской, Японской и Корейской, разумеется, не мог и предвидеть.

Морфоструктурный фактор особенно нагляден в формировании ареалов двухвойных сосен, в том числе Дальнего Востока России и в целом Восточной Азии.

Рис. 1. Ареалы двухвойных сосен, в том числе Дального Востока России и в целом Восточной Азии. Границы: 1 – России и бывшего СССР; 2 – Дальнего Востока; 3 – Азиатской МЦТ 2-го порядка; 4 – МЦТ 3-го порядка (Берингийская, Охотская, Алданская, Ангарская, Амурская, Японская, Корейская, Наньлинская МЦТ); ареалы сосен: 5 – Pinus tabulaeformis; 6 – P. densiflora;

7 – P. luchuensis; 8 – P. massoniana; 9 – P. koraiensis

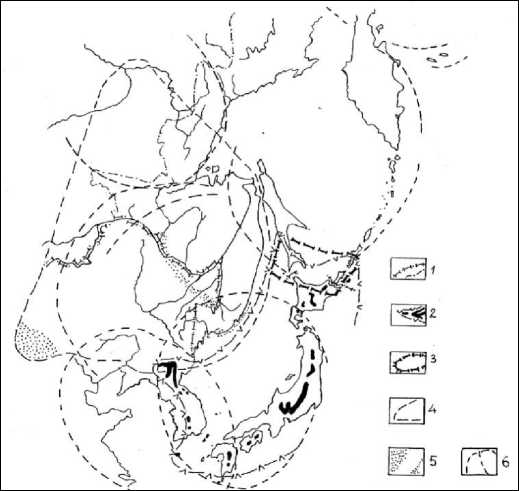

Более чем тысячекилометровые в диаметре, МЦТ 3-го порядка крайне важны для понимания особенностей распределения высокогорных и береговых эндемов Дальнего Востока (ДВ). Причём первые являются наиболее древними, например меловая (Sabina sargentii), маркирующая контур Японской МЦТ (рис. 2), мелолигоценовая Microbiota decussata, обрамляющая восток Амурской МЦТ, характерная в результате тектонического прогиба для всего периметра Охотского моря Sorbus sambucifolia, происходящая из позднего олигоцена - раннего миоцена. Перед нами ряд высокогорных и подгольцовых эндемов и близких к ним по компактности генерализованных ареалов видов, приуроченных как к верхнему пределу растительности, так и субальпийскому лесному поясу.

Рис. 2. Видовые ареалы сабиновых можжевельников Дальнего Востока, включая зарубежные страны: 1 – границы России и Дальнего Востока без Якутии; 2 – сабина Саржента (Sabina sargentii) и основные субальпы с её произрастанием; 3 – сниженные – прибрежных пляжей и морских террас – популяции сабины Саржента; 4 – сабина даурская (Sabina davurica); 5 – распространение морского подвида сабины даурской (S. davurica ssp. Maritime) и близких этому подвиду форм в общем ареале S. davurica; 6 – МЦТ 3-го порядка

Амурская МЦТ в силу грандиозной площади образовала, с одной стороны, несколько групп высокогорных эндемов, из которых д.б.н. А.Е. Кожевников [9] особо выделяет Буреинский генцентр и его Амгунь-Буреинскую подгруппу, в границах которых найдены или к которым тяготеют такие эндемичные роды, как Astrocodon, Popoviocodonia, Acelidanthus. Эндемичный сахалинский род Miyakea А.Е. Кожевников счел маркером особой древности области горного сахалинского эндемизма, в которую сместились и молодые эндемичные роды Acelidanthus и Po-poviocodonia .

К Сихотэ-Алинскому генцентру эндемизма мы относим Microbiota decussata, Duschekia mandshurica, Sorbus schneideriana, Lonicera max-imowizcii, Bergenia pacifica и еще целый ряд видов. Однако наиболее знаменитой насельницей данной МЦТ является низко-среднегорная сосна кедровая корейская (Pinus koraiensis), обнимающая линейку достаточно теплых и влажных макроклиматов с суммой активных температур 2000-3000 °C и не подходящая для культуры за пределами области маньчжурского муссонно-континентального климата [20] в отличие от «кореянки» Abies holophylla (Корейская МЦТ) и камчатско-сахалинской A. gracilis, пихте саха линской A. x sachalinensis (= A. mayriana x A. nephrolepis), не тождественной по генетике, морфологии, в т. ч. не типичным для Abies ромбическим листовым следам, микротермности [19] (Охотская МЦТ А.П. Кулакова).

Следующей за приамурским, точнее приамурско-приморским высокогорьем средоточием эндемов являются супралитораль и берега залива Петра Великого (зПв) в ареале эндемичных Heteropappus, Rosa maximowicziana, япономорских эндемов и береговых эндемов Приохотья + береговые эндемы оз. Ханка, ареалы которых отчасти размыты из-за смещений береговой полосы [22]. У Японского моря (береговой периметр) - эндемов и менее компактно расселённых полуэндемов - их ареалы выходят и на берега главных проливов региона. В основном это произошло из-за увеличения плоид-ности, которая весьма подробно изучена Н.С. Пробатовой, В.П. Селедцом, А.П. Соколовской [13], а также этими авторами в содружестве с В.Ю. Баркаловым и Э.Г. Рудыкой [14]). Здесь произрастают молодые подвиды и виды хвойных [19], полиплоидные облигатные виды супралиторали и береговых скал, вошедшие у А.Е. Кожевникова [9] в Япономорскую географи- ческую группу эндемов с подгруппами от Хасан-ской до Сихотэ-Алинско-Сахалинской.

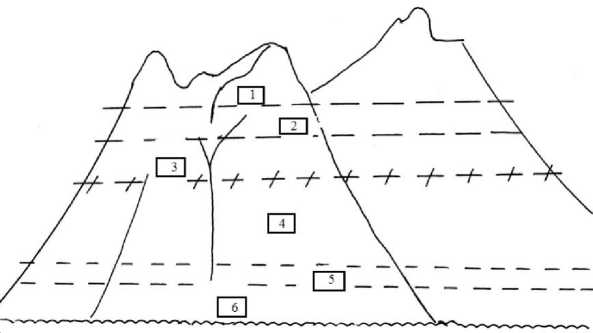

Зоны высокого эндемизма обусловлены положением верхнего предела растительности в миоцене-позднем плиоцене (1) и мелу-олигоцене (2) (рис. 3). Вот что важно: 1) между высокогорьем и берегами эндемы удивительно малочисленны (рис. 4) и сменяются третичными характерными видами с некоторым количеством экстразональных древних сообществ и их реликтовых форм на известняковых скалах [1, 5, 17, 20] и гибридами эпохи активного погружения суши на рубеже плейстоцена вследствие нало- жения поднимающегося хвойно-широколиственного леса на тайгу (таким образом возникли Betula х paraermanii = B. lanata x B. costata [18] и некоторые другие гибриды); 2) временной люфт между эндемами высокогорий и побережья составляет до 30 и более млн лет, что не может не отражать некий штиль в адаптивной эволюции, сменившийся ее ускорением на переходе к квартеру и адаптивным гибридогенезом в плейстоцене-голоцене. Поэтому «пустыня» эндемизма между берегом и высокогорьем вполне понятна (рис. 4).

Рис. 3. Зоны высокого эндемизма (1, 2, 3, 6 и отчасти 5) и «пустыня» эндемов – зона 4

Л2& «О ЧАО <50 <60 170 180 КОО0

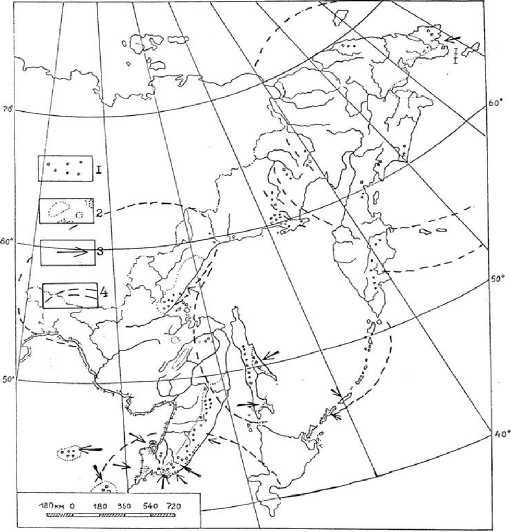

Рис. 4. Основные районы распространения на Дальнем Востоке эндемичных родов (1) и видов (2) сосудистых растений; 3 – зоны, перспективные на открытие новых эндемичных видов;

4 – контуры МЦТ 3-го порядка

Поясним график на рисунке 4, с изображенными на зонами контакта глобального уровня на современном и древнем пределах растительности. Высотно-зональные ландшафты высокого и почти отсутствующего эндемизма в связи с динамикой гигантских МЦТ мы сводим к следующему: 1 - древние эндемы-субальпийцы (в т.ч. вновь открываемые узкие эндемы олигоцено-вого возраста ряда Rhododendron bobrovii Vrishzc [2, 3]; их в ценотипе до 14-16 %); 2 - эн-демы современной границы леса, унаследованные от олигоцен-плиоценовой альпийской тайги (до 10-12 %); 3 - эндемы и полуэндемы поглощенного из-за проседания края Азии микро-термного леса, более полно, чем в Приморье, представленные в корейском секторе ВосточноМаньчжурских гор, включая вулкан Пэктусан (менее 4 % данного ценотипа; эндемизм связан с мощными блоками просевшего купола МЦТ 3-го порядка); 4 - «пустыня» эндемов, эндемизм которой около 1 % за счет таких узкоареальных реликтов, как Actinidia giraldii (это среднегорнонизкогорные полидоминантные леса); 5 - экстраординарные эндемы известняковых скал + местные гибриды (5-6 % и более - от скального ценотипа, здесь продолжают находить новые виды); 6 - эндемы берегов, включая супралито-ральный и каньонный комплексы (до 20 % от общего объема данного флороценотипа).

Итак, в фазе активного воздымания МЦТ 3– 5-го порядков [10] сформированы наиболее древние эндемы как обширных, так и локальных высокогорий. Узкоэндемичные шиповники и другие супралиторальные виды Дальнего Востока, например на берегах зал. Петра Великого (зПВ) Японского моря (в частности Rosa maximowizcii, Oxytropis ruthenicem , Dendranthema erubescens , может быть D. naktongense , D. coreanum , Heteropappus saxomarinus и др.) скорей всего происходят из погрузившейся в море МЦТ 5-го порядка, занимавшей часть суши и акватории зПВ к югу от о-вов Русский и Аскольд (рис. 5).

Рис. 5. Основные районы распространения на Дальнем Востоке эндемичных родов (1) и видов (2) сосудистых растений; 3 – зоны, перспективные на открытие новых эндемичных видов;

4 – контуры МЦТ 4–5-го порядков, известных к 1980-м годам

Погружение МЦТ обеспечивает изоляцию экосистем и их популяций на верхнем пределе жизни. Родительские популяции смещаются на более теплые этажи высокогорья или консервируются. Наоборот, на контакте с морями и круп- ными водоёмами, а также на переходе леса в степь или прерию происходит следующее: 1) ускоряется мутагенез, в особенности при подсолении воздуха и почв морскими туманами [7, 8], ускоряется из-за особой физиологии стресси- руемого репродуктивного цикла; 2) становится массовой полиплодия, выраженная почти у 40 % супралиторальных видов [13], что и обеспечило ускоренную макроэволюцию; 3) происходит становление модификаций, которым для перехода в наследственно стойкие подвиды достаточно 300-400 тыс. лет, в виды – 1–2 млн лет; 4) ускоренная, иногда массовая гибридизация, например, у шиповников, можжевельников, мятликов, овсяниц.

Выводы

-

1. В зонах контакта глобального уровня и перехода форм уцелевания и организации биоты главным фактором эволюции является стресси-рование физиологии генеративных процессов на уровне ценопопуляций видов в особых, а именно крайних, периферийных условиях среды.

-

2. Именно поэтому наиболее крупными вкладчиками в эндемизм флоры ДВ являются даже не высокогорья на верхнем пределе растительности, а берега окраинных морей, а это супралиторально-луговой и отчасти лесной и лугово-пойменный комплексы эндемов А.Е. Кожевникова, которые мы бы назвали супралито-рально-степными эндемами, а также аркто-монтанный комплекс эндемов этого же автора и комплекс эндемов крупнотравья. Общий уровень эндемизма – около 6 % (у А.Е. Кожевникова – 10,8 %), эндемов супралиторального комплекса и береговых скал – около 20% от общего объёма данного флороценотипа, аркто-монтанных – примерно столько же (для гольцев Сихотэ-Алиня И.Б. Вышиным выявлен 14 %-й эндемизм), крупнотравного флороценотипа – до 25 % при 10 %-м эндемизме флоры крупнотравных лугов. Следовательно, в занимающих не более, чем первые проценты суши, зонах перехода мутагенез результативней в разы, а мутации случаются на порядки чаще. Добавим к этому наличие свободных для заселения субстратов.

-

3. Если возраст эндемов высокогорий и известняковых скал преимущественно мел-олиго-ценовый, то береговые эндемы чаще четвертичные, не обязательно связаны напрямую с

-

4. Находки новых эндемов будут приурочены к древним высокогорьям и их береговому периметру, новых для России видов – к убежищам от пожаров в южной зоне хвойно-широколиственных и темнохвойно-широколиственных лесов.

МЦТ 5-го порядка и современным расчленением суши.

Список литературы Российский Дальний Восток: эволюция биоты, морфотектоника, новинки флоры

- Верхолат В.П. Флора известняковых обна-жений юга Приморья//Ботанические ис-следования на Дальнем Востоке. -Влади-восток: Изд-во ДВНЦ АН СССР, 1980. -С. 40-54.

- Врищ Д.Л. Предварительная информация о новых таксонах рода Rhododendron L. Си¬хотэ-Алиня (российский Дальний Восток)//Актуальные проблемы ботаники Армении: мат-лы междунар. конф., посвящ. 70-летию Ин-та ботаники. -Ереван, 2008. -С. 76-80.

- Врищ Д.Л., Майоров И.С., Урусов В.М. и др. Экология видов и форм рододендронов Си-хотэ-Алиня//Вестн. ТГЭУ. -2010. -№ 4 (56). -С. 110-124.

- Вышин И.Б. Сосудистые растения высоко-го¬рий Сихотэ-Алиня. -Владивосток: Изд-во ДВО АН СССР, 1990. -116 с.

- Гурзенков Н.Н. Кариологические характери-стики некоторых эндемов флоры Приморья и Приамурья//Комаровские чтения БПИ ДВФ СО АН СССР. -Владивосток, 1969. -Вып. XV-XVII. -С. 73-85.

- Ежов Б.В., Андреев В.Л. Оруденение в мор-фоструктурах центрального типа мантий-ного заложения. -М.: Наука, 1989. -126 с.

- Качур А.Н. Некоторые данные о химиче-ском составе атмосферных осадков При-морской части Среднего Сихотэ-Алиня//Природа и человек. -Владивосток: Изд-во ДВНЦ АН СССР, 1973. -С. 149-154.

- Качур А.Н. Некоторые особенности химиче-ского состава осадков в связи с техногене-зом//Геохимия зоны гипергенеза и техни-ческая деятельность человека. -Владиво-сток: Изд-во ДВНЦ АН СССР, 1976. -С. 28-48.

- Кожевников А.Е. Эндемичный элемент во флоре российского Дальнего Востока//Ко-маровские чтения БПИ ДВО РАН. -Влади-восток, 2007. -Вып. LIV(54). -С. 8-81.

- Кулаков А.П. Морфоструктура востока Азии. -М.: Наука, 1986. -175 с.

- Кулаков А.П. Мегаморфоструктураная эво-люция окраин континента -следствие эво-люции Земли//Структурная организация и взаимодействие упорядоченных социопри-родных систем. -Владивосток: Дальнаука, 1998. -С. 192-203.

- Попов М.Г. Растительный мир Сахалина. -М.: Наука, 1969. -136 с.

- Пробатова Н.С., Селедец В.П., Соколов-ская А.П. Галофильные растения морских побережий советского Дальнего Востока: числа хромосом и экология//Комаровские чтения БПИ ДВНЦ. -Владивосток, 1984. -Вып. XXXI. -С. 89-116.

- Пробатова Н.С., Селедец В.П., Баркалов В.Ю. и др. Основные итоги и перспективы изучения биоразнообразия сосудистых рас¬тений в контактной зоне «материк-океан» (рос-сийский Дальний Восток)//Ритмы и ка-тастрофы в растительном покрове Даль-него Востока. -Владивосток: Изд-во БСИ ДВО РАН, 2005. -С. 112-135.

- Тахтаджян А.Л. Флористические области земли. -Л.: Наука, 1978. -247 с.

- Урусов В.М. Структура разнообразия и про-исхождение флоры и растительности юга Дальнего Востока. -Владивосток: Даль-наука, 1993. -129 с.

- Урусов В.М. География биологического раз-нообразия Дальнего Востока (сосудистые растения). -Владивосток: Дальнаука, 1996. -245 с.

- Урусов В.М. Гибридизация в природной флоре Сибири и Дальнего Востока (при-чины и перспективы использования). -Владивосток: Дальнаука, 2002. -230 с.

- Урусов В.М., Лобанова И.И., Варченко Л.И. Хвойные российского Дальнего Востока. -Владивосток: Дальнаука, 2007. -440 с.

- Урусов В.М., Варченко Л.И., Врищ Д.Л. и др. Владивосток -юг Приморья: вековая и современная динамика растительности. -Владивосток: Дальнаука, 2011. -420 с.

- Урусов В.М., Варченко Л.И. Плоскохвойные ели Северной Пацифики: география, мор-фология, эволюция//Вестн. КрасГАУ. -2011. -№ 8. -С. 88-93.

- Урусов В.М., Варченко Л.И. Об эволюции биоты в береговой зоне дальневосточных морей//Вестн. КрасГАУ. -2013. -№ 11. -С. 187-194.

- Урусов В.М., Врищ Д.Л., Варченко Л.И. Уз-ло¬вые моменты эволюции флор и ланд-шафтов Дальнего Востока в мезозое-кай-нозое//Геогр. вестн. Пермск. гос. ун-та. -2014. -№ 3 (30). -С. 26-37.

- Худяков Г.И. Антиподальные структуры земли и их эволюция//Тихоокеанский еже-годник -1988. -Владивосток: Изд-во ДВО АН СССР, 1988. -С. 85-91.

- Худяков Г.И., Кулаков А.П., Тащи С.М. Но-вые аспекты морфотектоники северо-за-падной части Тихоокеанского подвижного пояса//Геолого-геоморфологические кон-формные комплексы Дальнего Востока. -Владивосток: Изд-во ДВНЦ АН СССР, 1980. -С. 7-24.