Российское поколение икс: «модернисты» и «традиционалисты»

Автор: Ядова Майя Андреевна

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социокультурные исследования

Статья в выпуске: 3, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181780

IDR: 142181780

Текст статьи Российское поколение икс: «модернисты» и «традиционалисты»

Признавая необходимость модернизации социальной, экономической и политической системы России, большинство отечественных обществоведов убеждено в невозможности и ошибочности «модернизации вдогонку». Опыт западных стран может и должен быть не бездумно скопирован, но «органично "встроен" в культуру» российского общества [18, с. 41].

В своих посланиях Федеральному собранию президент России не однажды настойчиво говорил о необходимости создания в нашей стране «свободного общества свободных людей…, потому что несвободный, несамостоятельный человек не способен позаботиться ни о себе, ни о своей семье, ни о своей Родине»1. Интересно, что данная в президентских посланиях «апофатическая» (от противного) характеристика «россиянина будущего» — как бы воспроизводит черты разработанной А. Инкелесом и Д. Смитом аналитической модели «современной личности» [34].

В 1970-е годы американские социологи А. Инкелес и Д. Смит, основываясь на данных исследований разных стран мира, обнаружили, что во всех обществах, испытывающих на себе влияние процессов модернизации, формируется т.н. современный тип личности («the Modern Man»)2. Этот тип личности — своего рода культурный эталон, образец «модерного» общества, в отличие от «традиционного». Согласно концепции названных социологов, «современного человека» отличает независимость поступков и суждений, открытость всему новому, высокая степень правового сознания, толерантность, активная социальная и гражданская позиция, ориентация на настоящее и будущее, а не на прошлое. Важным преимуществом модели «современной личности» является её инвариантность и независимость от государственных границ. Другой существенный вывод, сделанный Инкелесом и Смитом, заключается в том, что «модернизм» человека можно считать необходимым условием его успешного функционирования в современной цивилизации.

Очевидно, что в процессе модернизации российского общества особая роль отведена молодежи, во многом свободной от груза «традиционных» (советских) ценностей. По мнению В.А. Ядова, «при благоприятных внутренних и внешних обстоятельствах выход на арену истории новых поколений россиян», не отягощенных грузом прежних, советских образцов поведения и «лучше адаптированных к постсоветским условиям рыночных отношений и демократии, может способствовать качественному сдвигу в реальном становлении практически действующих социальных институтов» [30, с. 63].

Замысел исследования и описание методики

Было проведено пилотажное исследование, в задачи которого входило выяснить, насколько соответствует образу «современного» (по Инкелесу) человека молодое по- коление россиян. В качестве эмпирического объекта исследования были взяты две контрастные группы3 молодежи 17-25 лет (N = 40 + 40), различающиеся по своим социальным ресурсам, прежде всего, образовательным 4.

Подавляющее большинство опрошенных — москвичи, несколько человек — жители Подмосковья. Ограниченность выборки столичной молодежью не является случайной: согласно данным массовых опросов, по своим взглядам и поведенческим практикам москвичи (и петербуржцы) более «современны», нежели россияне из нестоличных поселений. К тому же проживание в мегаполисе в отличие от «глубинки» значительно повышает шансы индивида успешно адаптироваться к происходящим социальным трансформациям и пополнить ряды сильноресурсных субъектов, которые и будут в дальнейшем устанавливать «правила игры» в ключевых сферах российского общества. Если учесть, что молодежь в целом более других возрастных когорт ориентирована на «новации и прогресс», то можно сказать, что в данной статье мы рассматриваем ценностно-поведенческие ориентации потенциально самой «современной» части российского населения.

В первую группу опрошенных вошли студенты и аспиранты (Государственный университет гуманитарных наук, Государственный университет управления, Московская государственная юридическая академия, Финансовая Академия при Правительстве РФ), обучающиеся престижным сегодня на рынке труда специальностям (юриспруденция, экономика и т.п.), с высокой степенью мотивации к учебе (успевающие на «4» и «5»), выросшие в относительно благополучных и обеспеченных семьях. Среди них лишь 5% отметили свой низкий уровень дохода, 90% относит себя к средне- и высокодоходным5, 82,5% выросли в полных семьях, у 95% хотя бы один из родителей имеет интеллектуальную, достаточно высокоста тусную профессию .

Вторую группу составили учащиеся ПТУ, молодые рабочие, повара, охранники, продавцы и т.п. Представители этой подвыборки обладают значительно меньшими социальными ресурсами по сравнению со своими более «продвинутыми», образованными сверстниками: из них почти каждый второй (42,5%) вырос в неполной семье, 55% имеют низкий уровень дохода, только 17,5% воспитывались в более или менее высокостатусных семьях (по уровню образования родителей).

Исследование было «двухступенчатым», т. е. происходило в два этапа. На первом этапе использовался анкетный опрос по разработанной автором методике проективных вопросов (респондентам предлагалось выбрать тот или иной вариант действия в заданной ситуации).

Описание результатов

В результате факторизации полученных ответов удалось выделить три синдрома поведенческих установок6. Полученные факторы оказались так или иначе «модерно» окрашены7.

Первый фактор (информативность — 25%) вобрал суждения, связанные с активной жизненной и гражданской позицией (условно «фактор коммунитаризма»)8. По словам Д. Майерса, основной принцип коммунитаризма гласит: «Быть частью общества и оставаться личностью» [17, с. 309]. Приверженцы концепции коммунитаризма убеждены, что именно «коммунитаристский» индивидуализм, уравновешивающий индивидуальную свободу и социальную ответственность, личные достижения и общественную солидарность, должен являться главным ориентиром в процессе «создания… демократий» [16]. Около трети в обеих ресурсных группах получили наиболее высокие значения по этому фактору, а наиболее низкие значения — 20% в студенческо-аспирантской подвыборке и 47,5% в низкоресурсной группе9.

Второй фактор (информативность — 18%) включил поведенческие намерения, соответствующие ценностям свободы и самореализации (назовем это «фактором новых молодых»)10. В подвыборке сильноресурсных высокие значения поведенческих намерений, образующих фактор, выразили 40%, а в группе слаборесурсных — 27,5% юношей и девушек. Чуть более 20% молодых «интеллектуалов» и 40% их менее образованных сверстников набра ли наименьшие зн ачения по данному фактору.

Третий фактор (информативность — 13%) представлен поведенческими нормами исполнения законов («фактор законопослушности»)11. И в той, и в другой группе около 40% не выбрали составляющие рассматриваемого фактора, и лишь 35% продемонстрировали несомненную готовность соблюдать закон (высокие нагрузки по фактору).

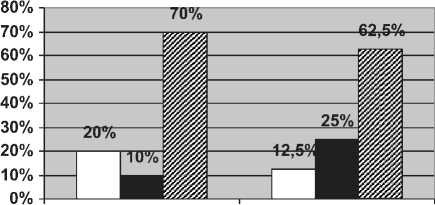

Несмотря на то, что в сознании большинства опрошенных причудливо сочетаются «модернистские» и «традиционалистские» поведенческие установки, из общего числа респондентов можно выделить две «чистые» группы — «модернистов» и «традиционалистов»12. Таких оказалось немного — 20% «модернистов» и 10% «традиционалистов» в подвыборке сильноресурсных, а в группе молодежи с меньшим социальным капиталом только один из восьми (12,5%) демонстрирует «модерные» поведенческие установки и каждый четвертый — «традиционные» (см. Рисунок 1).

Сильноресурсная Слаборесурсная молодежь молодежь

□ "Модернисты" ■ "Традиционалисты" 0 Смешанный тип

Рисунок 1.

Выбор стратегии поведения в зависимости от социальной ресурсности респондентов

Таким образом, гипотеза о заведомом «модернизме» сильноресурсных респондентов и «традиционализме» их слаборесурсных сверстников во многом не подтвердилась. Значительный социальный капитал не может автоматически наделить его обладателя «современными» чертами, как, впрочем, и небольшой социальный ресурс человека не позволяет сразу отнести его к «традиционалистам». Схожесть поведенческих стратегий представителей разноресурсных групп молодежи, на наш взгляд, обусловлена некими общими особенностями, присущими в целом всему постсоветскому поколению Икс. Вместе с тем стоит отметить факт, что в группе сильноресурсных респондентов доля «модернистов» выше, чем «традиционалистов», а в подвыборке слаборесурсных ситуация обратная. Это свидетельствует о том, что предположение о существовании связи между «модернизмом» индивида и его «ре-сурсоемкостью» вполне правомерно: большая часть респондентов с «современными» поведенческими установками обладает весомым социальным ресурсом.

С частью «модернистов» и «традиционалистов» были проведены полуформализованные глубинные интервью (всего 16), результаты которых и представлены в данной статье13. Вторая авторская методика — полуформализо-ванное глубинное интервью — ставила перед собой цель выяснить жизненные принципы, нормы поведения, которыми руководствуются российские юноши и девушки. На основе полученных ответов также выяснялось, насколько постсоветская молодежь по своим личностным качествам отвечает модели «the modern man». Для удобства все вопросы были распределены по одиннадцати тематическим блокам, среди которых есть как очевидные «измерители модерности» (социальная активность; отношение к законам; «круг» доверия: локальное сообщество — СМИ — государство; вера в социальную справедливость; ценность образования; планирование жизни; гражданская позиция; отношение к социальным изменениям), так и вопросы более широкого характера (жизненные принципы; проблемы; значимые качества личности).

Выборы, миmинги, акции nроmесmа: сmоиm ли учасmвоваmь. По определению А. Инкелеса, «современный человек» верит в возможность самостоятельно или вместе с другими влиять на происходящее вокруг и решать возникшие проблемы, поэтому добровольно принимает участие в митингах, акциях протеста, выборах. Любопытно, что практически все респонденты, независимо от их «современной» либо «традиционной» ориентации, не уверены, что в нашей стране простые люди, даже объединившись, могут как-то радикально повлиять на общественные события. На основе полученных ответов были выделены две тактики отношений с властью — «припугивание» и «избегание».

Приверженцы первой, хотя и не очень верят в эффективность общественной солидарности, считают, что необходимо ходить на выборы, участвовать в акциях протеста и т.п. мероприятиях, так как это, по их словам, «не дает расслабляться власти» , помогает её «припугнуть» . «Припугивать» власть имущих, как правило, склонны «модернисты» и более образованные респонденты14.

«Какая-то польза есть, конечно. Чтобы припугнуть кремлевских прохвостов. На Руси всегда бунтов боялись. А на выборы надо ходить, чтобы не думали, как бы, что народ безмолвствует». Аспирантка, 22 года (М15)

«Выборы тоже не надо игнорировать, ну, сходи, может, от тебя что-то и будет зависеть. Активность народа не дает расслабляться власти, пусть там не думают, что мы такие пассивные». Студентка, 19 лет (М).

Другая часть респондентов — в целом менее образованная и «традиционно» ориентированная — не веря в возможность простых людей хоть как-то повлиять на ход общественных событий, предпочитает «избегать» каких-либо контактов с властью16.

«Какая польза? Враньё всё. Лапша одна. Все эти митинги, выборы — прикрытие, что, типа, мы не хуже Америки, у нас тоже демократия, блин». Повар, 22 года (Т).

«Да, ну, пустое время. Всё проплачено, ни на что не надейся». Домохозя йка, 24 года (Т).

Приведенные высказывания иллюстрируют известное из массовых опросов. По данным Левада-Центра, лишь пятая часть населения нашей страны готова поддержать митинги, акции протеста в защиту своих прав или против падения уровня жизни, а наименее настроена на участие в подобного рода мероприятиях молодежь от 16 до 25 лет [21]. Постепенно растет число считающих, что эффективных способов влияния на власть в России не существует: в период с 1995 по 2001 гг. количество ответивших подобным образом увеличилось с 42% до 60% [1, с. 175]. Такая ситуация, по-видимому, связана с характерной чертой современного массового сознания в России — с недоверием граждан к институтам государственной власти. Так, результаты исследования РОМИР продемонстрировали почти «тотальное неверие» большинства россиян государству: 52% граждан не считают честным ни один из институтов государственной власти, включая президента17.

«Круг» доверия: локальное сообщесmво — СМИ — государсmво. По словам А. Инкелеса, ключевой ценностью западной демократии с конца 50-х — начала 60-х гг. становится доверие.

Абсолютно все информанты, как «модерно», так и «традиционно» настроенные, говорили о своем недоверии российским политикам. Причем многие подчеркивали, что к политикам вообще как к представителям определенной профессии они относятся вполне доброжелательно, а вот к российским политикам — с недоверием.

«Нашим [политикам], думаю, не очень. Может, какие другие политики в другой стране — нормальные люди, но я-то живу в этой стране. Нашим — нет». Студент, 22 года (М).

«Может, политики и хорошие, может, они и делают что-то хорошее для народа, всё может быть. Может, я чего-то не знаю, но видим-то мы по телевизору этих жирных свиней, которым только бы свой карман набить, которые придумывают антинародные законы. От этих законов одним только депутатам польза, а простым людям — вред». Студентка, 18 лет (Т).

В своем неприятии политиков опрошенные юноши и девушки солидарны с большинством россиян. По данным исследования РОМИР, показатели народного доверия Совету Федерации и Госдуме (3% и 2% соответственно) настолько малы, что попадают в рамки статистической погрешности. По мнению респондентов, из всех политических деятелей более всего заслуживает доверия лишь президент — ему верит каждый третий18.

Для многих респондентов средства массовой информации, являясь, как правило, своеобразным «рупором» власти, также не заслуживают доверия. Рассуждая о российской журналистике, респонденты признавали, что сегодня в нашей стране существует два противоположных лагеря СМИ. «Желтые» издания (программы подобной репутации), специализирующиеся на сочинении «сенсаций, слухов, сплетен» , априори доверия не заслуживают (по словам одной из респонденток, они сами «не заставляют никого верить в то, что они пишут, главное — "покупайте нас"» ). Другая часть российской журналистики представлена «серьезными, аналитическими изданиями» и программами, «ориентирующимися на факты» . К последней группе СМИ отношение в целом более доброжелательное и строится по принципу «доверяй, но проверяй». Вообще респондентов отличает весьма дифференцированный подход: «модернисты» и «традиционалисты» склонны доверять / не доверять скорее не какому-то определенному изданию, телеканалу, радиостанции в целом, а предъявляемой ими кон кретной информа ции.

Как бы то ни было, большинство «модернистов» и «традиционалистов» согласилось, что в условиях повсеместной ангажированности человек не может полностью полагаться на СМИ и вынужден самостоятельно фильтровать полученную информацию.

«Я думаю, в том, что журналисты пишут, какие-то крупицы истины есть. Когда разоблачают тех же политиков, что не по средствам живут. Только вопрос в том, насколько искренне они всё это пишут. Где гарантия, что им за эти "разоблачения" не заплатили». Аспирантка, 22 года (М).

Респондентам предлагалось ответить на следующий вопрос: «Представьте, Вы услышали по телевидению о каком-либо важном событии, произошедшем в вашем городе (стране). Через некоторое время ваш друг говорит, что узнал из достоверных источников нечто другое, и сообщает совершенно иную информацию, нежели ту, которую вы слышали в телевизионных новостях. Кому вы больше поверите — другу или журналистам?» По мнению А. Инкелеса, истинный «the modern man» (т.е. гражданин некоторого идеально «современного», демократического общества) поверит СМИ. Подавляющее большинство опрошенных нами как «модернистов», так и «традиционалистов», напротив, скорее склонны поверить другу. Только в случае заведомой «ненадежности» друга («эмоциональный человек», «путаник» и т.п.) интервьюируемые готовы «оценить информацию, не полагаясь полностью ни на кого» и поверить тому, кто, по их мнению, выглядит «больше правым».

Некоторые респонденты признавались, что им уже доводилось оказываться в ситуации выбора «кому поверить — другу или журналистам?», и, как правило, информация друга была достовернее.

«Помнишь, был пожар в РУДН (Российском университете дружбы народов.- М.Я .) ? По телику показывали еще… Передавали, что там погибло человек 50, что ли. Маленькую цифру какую-то называли. А у меня подружка там учится. Она рассказывала: там, ужас, что творилось, ужас! <…> Там трупы девать было некуда: их было так много!» Студентка, 18 лет (Т).

Своеобразным индикатором «модерности» стал вопрос: «Можно ли в целом доверять окружающим нас людям?». Все, кто был отнесён к «модернистам», ответили утвердительно, и все «традиционалисты» — отрицательно. Последние наиболее часто объясняли своё решение тем, что «человек человеку — волк» .

Л. Даймонд пришел к выводу, что уровень межличностного доверия прямо пропорционален уровню демократии в обществе [Цит. по: 13]. Известно, что по первому показателю современная Россия уступает как многим странам ЕС, так и своему предшественнику — СССР. В своё время Ю. Левада отмечал как достаточно прискорбный факт, что только 54% «советских простых людей» склонны доверять окружающим [27, с. 81]. Сегодня в России число «доверчивых» сократилось примерно до 30%, в то время как в европейских странах их количество находится в пределах от 40 до 90% [6, с. 36]19. Впрочем, невысокий уровень межличностного доверия в нашей стране вполне объясним: Р. Инглехарт показал, что психологические показатели демократии и доверия в обществе связаны с уровнем материального благосостояния людей [Цит. по: 13].

Проблема уважения к закону. Одним из наиболее важных критериев «модерности» человека является его уважительное отношение к законам. Общеизвестно, насколько серьезно относятся к исполнению законов на

Западе, и насколько вольно — в России20. Бытует мнение, что неуважение законов чуть ли не врожденная черта русского национального характера. Впрочем, с этим соглашаются и сами россияне, считающие законопослушность не характерным для русских качеством [1, с. 159].

Абсолютно все информанты — и «модернистского», и «традиционалистского» толка — солидаризировались с утверждением, что в России «невозможно прожить, соблюдая законы» . Однако можно ли это объяснить одними лишь ментальными особенностями россиян, пресловутым «геном незаконопослушания»? Наши респонденты говорили, что в России умение обходить законы — залог успешной деятельности, а исполнение законов — ненужный атавизм и донкихотство. Вот, как объясняет свою позицию одна из информанток — 19-летняя студентка, «модернистка» по установкам:

«Давать и брать взятку — нарушение закона. Но в нашем-то обществе — это норма! Вот, помню, в анкете был такой вопрос: «Дали бы ментам взятку, если они вымогают?» Я <…> хотела отметить "не дам", а потом подумала, что это нереально, <…> что этим ничего не добьешься. Нужно идти не против единичного случая, а против всей системы взяток.<…> Но один в поле не воин. Если бы все были против взяток, тогда другое... А ведь некоторым это даже на руку: им проще дать "на лапу" и купить права, чем честно сдать экзамены. Обоюдное согласие, в общем».

Ричард Роуз [24] отмечает, что такая ситуация характерна для квазисовременных обществ. В идеальном типе современного общества для ведения дел с официальными организациями люди не нуждаются в различных тактиках. В обществе же квазисовременного типа, которое характеризуется организационной неэффективностью и коррупцией в государственных учреждениях, индивиды вынуждены задействовать неформальные социальные сети, «упрашивая или подкупая государственных чиновников, используя личные связи, чтобы "обойти" или нарушить закон» [24, с. 23]. В этих условиях «те, кто надеется только на официальные учреждения, оказываются вне социальной среды, поскольку им не на кого опереться» [там же].

«Модернисты» в качестве основной причины своего незаконопослушания называют «глупость» и «антинародность» российского законодательства. Более всего нареканий у респондентов вызывают состояние налоговой системы21 и… высокие цены на общественный транспорт.

«Вообще как раз в нашей стране невозможно прожить, соблюдая все законы. Ну, вот я как экономист могу сказать: если предприятие будет платить все налоги — оно разорится. Хотя, думаю, если бы у нас были нормальные законы, специально для людей, для их благополучия — то глупо было бы их нарушать». Студент, 22 года (М).

«В России-то и невозможно прожить, соблюдая законы. <…> А дорогущие билеты, особенно на электричках? Как будто всё специально делается, чтобы все "зайцами" ездили». Студентка, 19 лет (М).

Для «традиционалистов» характерен взгляд на законы как на несущественные барьеры, которые всегда можно обойти, поскольку интересы человека важнее. Более того, если «модернисты» только рассуждают о возможности преступить Закон, то многие «традиционалисты» уже сделали «первые шаги» по пути правонарушений, занимаясь кражами с места работы. Примечательно, что последние не считают, что занимаются воровством, и оправдывают своё поведение тяжелым материальным положением.

Респондентка, работающая поваром, делится «секретами» своей профессии:

«Ну, это, смотря, что такое закон. Вот вроде воровать нельзя. А я не считаю, что если я лишнюю маслинку съем или банку горошка с работы принесу, значит, я — воровка. На нашу-то зарплату… А от директора не убудет. В сервисе вообще принято таскать домой продукты».

Другая информантка вспоминает «трудовые будни» на швейной фабрике и иные примеры «из жизни»: «Невозможно прожить по законам. Я когда на швейной работала, мы все, абсолютно все брали вещи, отрезы, материал. А дед мой к дому половину пристраивал тоже на халяву — ему брат (брат героини работает строителем.- М.Я.) со стройки всё привозил. Вроде как мы все халявщики. Но если бы были у нас деньги — разве стали бы мы что-то брать?»

Однако на провокационный вопрос интервьюера: «Неужели не стали бы? Даже если бы возможность была?» эта же респондентка заметно стушевалась и ответила с чисто русской «лихостью»: «Ну, не знаю. Если бы да кабы… Ну, может, и стали бы (смеется). Мы же русские, русский всегда стащит, что где плохо лежит (смеется)».

О том, что российская молодежь «с пониманием» относится к воровству, свидетельствуют и результаты опроса ФОМ [2]. Причем речь идет не только о кражах в магазинах или на производстве, то есть когда убыток несут различные бизнес-структуры или государство, но и о кражах у рядовых граждан: карманных, квартирных, автомобильных. Более того, россияне более оправдывают кражи именно личного имущества — таких 32%. Молодежь, кстати, особенно часто склонна оправдывать такие кражи (43%).

Некоторые образованные «традиционалисты» используют полученные в университете знания для составления собственного «реестра» законов, которые нужно соблюдать или можно обойти.

«Законы нужно соблюдать. Особенно всё, что связано с уголовным кодексом. Какие-то экономические, административные можно обойти: налоги недоплатить, налоговую декларацию не подавать или нечестно заполнить её, перевезти за границу незаконно что-либо, но не наркотики или что-то, с уголовщиной связанное. Вообще наши законы настолько несовершенны, что их можно обойти безопасно для себя». Студентка, 21 год (Т).

А. Зубов при опросе по общероссийской выборке получил несколько иные данные [Цит. по: 1, с. 78]. Согласно результатам его исследования, более половины опрошенных готовы исполнять даже несовершенные законы, дабы «общество не погрузилось в хаос беззакония». Напомним, что это мнение представителей разных возрастных групп. Получается, что современная молодежь, выросшая в «свободной» России, настроена более анархично и не готова идти на подобные уступки даже ради благополучия своего и окружающих?

Респондентам предлагалось представить себя в следующей ситуации: «Вам предоставили день вседозволенности, когда Вы можете вести себя, как угодно, и не бояться наказания. Что бы Вы сделали в такой день?»

Наиболее популярный ответ у «традиционалистов» — кража. Чаще всего хотят украсть деньги, предметы одежды, технику, автомобиль и др. атрибуты «красивой жизни». Интересно, что желание украсть не зависит от уровня дохода опрашиваемых: улучшить свое материальное положение за чужой счёт стремятся как бедные, так и бо-гатые22. Одни описывали свое поведение в день вседозволенности достаточно сухо и тривиально («ограблю банк», «проверну финансовую махинацию») , другие вдавались в красочные подробности.

«Прошвырнулась бы по магазинам и набрала бы всего, чего душе угодно. И из жратвы, и из шмоток, и из техники можно — домашний кинотеатр хочу (смеется). И машину, конечно, иномарку классную. А ещё ювелирных украшений разных и шубу норковую». Домохозяйка, 24 года (Т).

«Пошла бы, наверное, в крутой магазин и набрала бы там красивых вещей, парфюмерию дорогую, красивых штучек всяких». Студентка, 21 год (Т).

Другим популярным ответом стала… месть.

«Несколько человек, которые меня особо достали, грохнул бы, потом всех хачей выкинул бы за пределы города, а ещё бы пострелял бы всех гнид кремлёвских». Рабочий, 25 лет (Т).

«Отомстил бы нескольким… Не говорю, что убил бы, но припугнул бы хорошо». Студент, 18 лет (Т).

Многие «модернисты» предполагают прожить такой день, как обычно, объясняя это отсутствием «желания, которое можно реализовать только в день вседозволенности» .

«Вряд ли я бы стал делать что-то совершенно другое, не то, что позволяю себе сейчас. Ограничивает не закон и страх, а те самые моральные нормы, вдолбленные в голову». Мастер по ремонту компьютеров, 18 лет (М).

Однако часть «модерных» юношей и девушек не хочет тратить день вседозволенности «впустую», так ничего и не совершив. Заметим, что в целом их желания более оригинальны и «безобидны» по сравнению с мечтами молодых «традиционалистов».

«У меня нет каких-то противозаконных желаний. Можно влезть, конечно, куда-то. Не ограбить, а туда, где какая-нибудь тайна, в засекреченное что-то. Я вообще люблю всякие тайны (смеется). Попасть в какой-нибудь архив, куда нет доступа, найти какие-нибудь ценные бумаги, разоблачить заговор, например, против страны (смеется). Ну, что-то такое. Мне было бы очень-очень интересно поглядеть, что там такое». Студентка, 19 лет (М).

«Ну, можно было бы съездить куда-нибудь [за границу] без загранпаспорта. А то хочу поехать, а оформлять загранпаспорт — замучаешься». Студент, 22 года (М).

Несколько юношей признались, что не смогли бы удержаться, чтобы не «побить витрины» . Правда, «модернисты» отмечали, что их поведение надо трактовать не как вызов общественному порядку, а как протест против «доблестной милиции» .

Быmь гражданином. В своё время настоящий фурор в кругах российского дворянства произвела статья А.Н. Радищева «Беседа о том, что есть сын Отечества» [22], в которой автор утверждал, что один факт рож- дения «в Отечестве» не дает человеку повода называться «величественным» словом «гражданин». Радищев, считавший, что гражданин должен обладать не только правами, но и многими обязанностями пред Родиной, отказал большинству дворян в праве именоваться «сынами Отечества». А что значит «быть гражданином» для сегодняшних молодых?

Если «модернисты» считают, что у каждого человека есть обязанности перед Родиной, своим народом, то большая часть «традиционалистов», напротив, уверена, что таких обязанностей нет ( «никто никому ничего не должен», «какие могут быть обязанности перед такой родиной, как наша» ).

Не все из тех, кто готовы иметь обязанности перед отечеством, смогли внятно объяснить, в чем, собственно, они заключаются.

«Для пацанов — служба в армии, а для девчонок — даже не знаю». Студент, 18 лет (Т).

Хотя в целом «модернисты» имеют достаточно верное представление о гражданских обязанностях.

«У военных — это понятно — родину защищать. А так по жизни, наверное, не проходить мимо…, реагировать, где что-то, где твоя помощь требуется». Оператор на телефоне, 21 год (М).

«Люди не должны допускать каких-то противона-родных действий, должны стараться сделать, чтоб мир стал лучше. Это ко всем сферам относится. Каждый должен делать что-то по своим силам. Нужно по-человечески относиться и к другим людям, и к природе, чтоб не было такой грязищи. Нужно сделать всё возможное, чтобы другие поколения нас добрым словом вспоминали, и чтобы нам самим было приятно жить». Студентка, 19 лет (М).

В то же время даже для патриотично настроенной группы опрошенных обязанности перед Родиной представляются менее значимыми, чем семейные, дружеские и профессиональные. Впрочем, подобным образом полагают 60% россиян, признавшихся, что для них личные интересы и интересы своей семьи важнее интересов народа, страны в целом [4].

Г.Г. Дилигенский отмечал, что современные россияне весьма слабо представляют себе смысл понятий «гражданин», «гражданственность», «гражданский долг» [8, с. 119]. Практически единицы считают проявление позитивной социальной активности обязанностью гражданина.

Все «модернисты» согласились с утверждением: «Увидев безобразие, не проходите мимо» и готовы реагировать на происходящие на их глазах нарушения общественного порядка (обратиться в милицию, позвать на помощь), тогда как «традиционалисты» слишком опасаются за свою жизнь, чтобы «возникать» .

«Что я — дура, подставляться?! Будешь возникать — прибьют или покалечат. Время сейчас такое: безопасности никакой нет. Будешь, блин, за жертву [заступаться] — сама жертвой станешь». Повар, 22 года (Т).

Однако даже те, кто считает для себя возможным вмешаться в подобной ситуации, не уверены, что их социально позитивный поступок найдет отклик у окружающих.

«Ты вмешиваешься, ты права, а знаешь, что ты одна такая, что никто не будет за тебя. На тебя, может, смотрят, как на чокнутую. Ведь у нас принято, как бы, всегда проходить мимо…». Учащаяся ПТУ, 18 лет (М).

По мнению Г.Г. Дилигенского, нежелание россиян реагировать на асоциальные поступки может быть объяснено характерной для нашего общества неустойчивой системой норм социального поведения. В таких условиях, пишет он [8, с. 121], любая социально признаваемая норма становится неким «двойным стандартом»: ей могут следовать в одних ситуациях и пренебрегать в других, следовательно, «никто не может твердо рассчитывать на норма- тивное по отношению к себе поведение» [там же].

Мешает проявлению гражданской активности и сложившийся в нашем обществе стереотип, трактующий сообщение о чьём-либо противоправном действии как «ябедничество» и «стукачество».

«А зачем стучать? Я не стукач. Сегодня я стукану, а завтра на меня настучат». Учащийся ПТУ, 19 лет (Т).

Для многих «традиционалистов» характерны высказывания, что не все противозаконные поступки являются «безобразием», а потому допустимы. «Да вот у нас на рынке пацаны — человек шесть — чучмека какого-то били. Ну, и пусть. Да я хачей сама не перевариваю», — рассказывает одна из участниц опроса, между прочим, молодая мама.

Насколько современная молодежь любит «родные пенаты», говорит её отношение к такому явлению, как дезертирство. «Традиционалисты», как предполагалось, склонны одобрять действия дезертиров, «модернисты», хотя и не собираются «никого судить» , в целом осуждают не желающих защищать Родину.

«Я бы тоже уехал. Я бы и без войны смотался отсюда». Рабочий, 25 лет (Т).

«Если война — отрицательно, конечно. Это — предатели». Студент, 22 года (М).

Сложилось мнение, что современная образованная молодежь — это потенциальные эмигранты, готовые бросить родную страну при первой же возможности. Например, М. Киселев [Цит. по: 23] в рамках исследования «Российские яппи: уезжать или оставаться?» опросил более сотни молодых образованных россиян. Все участники проведенного им опроса так или иначе высказали желание уехать из России. Однако в нашем случае более образованные «модернисты», безусловно, патриотичней своих «традиционно» ориентированных сверстников,23 впрочем, это не противоречит инкелесовскому пониманию «современной личности», согласно которому «the modern man», — прежде всего, гражданин. « Модернисты» допускают возможность уехать за границу на какое-то время (на стажировку, по работе и т.п.), но не хотели бы покидать Россию навсегда; заставить их эмигрировать может только «крайний случай» вроде «отсутствия перспектив», «совсем безвыходного положения» . Молодые «традиционалисты» не собираются ждать «крайнего случая» и с радостью готовы уехать при любом удобном случае.

Наши данные не противоречат и результатам массовых опросов, согласно которым уехать из страны навсегда наиболее часто стремятся учащиеся ПТУ (потенциальные «традиционалисты»), а студенты хотели бы только поехать учиться24. В целом же эмигрировать мечтают около 20% молодых россиян, примерно столько же (24%) вообще не хочет выезжать из страны, остальные не отказались бы уехать на учебу и временные заработки25.

Чmо mакое усnех и как его добиmься? «Современного» человека от «традиционного» отличает в первую очередь вера в социальную справедливость и в свои силы. Пресловутая «американская мечта» вырасти от чистильщика обуви до президента — это, по сути, мечта «the modern man». Естественно, такая головокружительная карьера может иметь место лишь в «модерном» обществе равных возможностей, т.е. предоставляющем гражданам равную свободу конкуренции на «жизненном рынке» под защитой закона.

Надо сказать, что понимание успеха как в среде «традиционалистов», так и в среде «модернистов» особо не различается. Успех, по мнению молодых, — это, прежде всего, материальное благополучие, хорошая работа, дружная семья, душевная гармония. Если что и различает «модернистов» и «традиционалистов» — так это отношение к деньгам. В своих ответах «модерные» юноши и девушки особо не акцентировали проблему денег («материальный достаток — не несметные богатства, а так, чтобы не трястись о деньгах, чтобы о них не думать») , для «традиционалистов» же эта тема по праву может считаться «больной»26. «Традиционно» настроенные респонденты не скрывали, что хотят быть не просто обеспеченными, а сказочно богатыми ( «особняк в Майами», «куча слуг», «недвижимость в Европе и Штатах» и т.п.). С одной стороны, большинство «традиционалистов» выросло в малообеспеченных семьях, и их желание разбогатеть во многом компенсаторно. Но как объяснить тот факт, что на деньгах «помешаны» и обеспеченные «традиционалисты»?

Была замечена интересная особенность: для «традиционалистов» слова «успех» и «счастье» оказались синонимами (составляющие успеха и счастья совпали), «модернисты» же трактуют счастье более интимно и философски (наиболее распространенный ответ — «понимающий тебя человек, которому можно доверять» )27.

Молодежь с «традиционными» установками крайне пессимистично смотрит на возможность небогатых молодых россиян преуспеть в жизни, «модернисты» же считают, что человеку из любых социальных слоев под силу добиться чего-то значительного, хотя «поначалу ему сложнее, конечно, будет, без денег, без "связей"» . Интересно, что именно, по мнению респондентов, может привести в нашем обществе к успеху. «Традиционалисты» в качестве такого «двигателя» чаще всего называют деньги ( «бабки», «папа-миллионер» ), «блат» , случай, везение, удачный брак, а «модернисты», также не отвергая «вспоможения» в виде денег и связей («как наиболее короткий путь к успеху») , опираются на собственный ресурс и говорят о желании преуспеть, о знаниях, хорошем образовании, об активности, умении общаться с людьми.

Ссылаясь на данные массовых опросов, Т.И. Заславская, замечает, что, по мнению большинства россиян, главными факторами жизненного успеха в России служат не собственные усилия, таланты и достижения людей, а наличие хороших стартовых позиций, исходного капитала, социальных связей, способность и готовность к криминальной и «теневой» экономической деятельности [11].

Ценносmь образования. «Современный» человек характеризуется амбициозностью, желанием занять достойное место в социальной стратификации, где статус личности зависит от уровня образования и профессионализма [29].

Несмотря на то, что почти все информанты с «модерными» взглядами нацелены на образование (высшее как минимум) и саморазвитие, многие из них подчеркивали, что, опять же, в нашей стране хорошее образование далеко не всегда может стать «стартом» для «счастливого будущего». И тут респонденты не ошибаются: согласно социологическим данным, только треть образованных людей в России крепко стоит на ногах, и лишь треть из тех, кто экономически сос тоялся, хорошо образованны28.

Более того, по мнению некоторых, слишком хорошее образование может оказаться препятствием к успеху.

«…иногда в нашей стране знания и образованность могут даже помешать. Умного может оценить только сам умный. А сейчас в начальниках сидят такие, которым место максимум — дворником. Сидят и трясутся за своё место: придет молодой и перспективный и подвинет. Такие себя больше дураками окружают». Аспирантка, 22 года (М).

Мнения «традиционалистов» о важности и ценности образовании разделились. Не учащиеся в вузах «традиционалисты» убеждены, что наличие высшего образования для человека необязательно («главное, чтобы у человека профессия была хоть какая-нибудь») , так как оно «не даёт никаких преимуществ в реальной жизни» . Однако, если учесть, какую досаду (жестче сказать, зависть) вызывают у этих же респондентов их сверстники — студенты, то можно предположить, что разговоры о «бесперспективности» высшего образования — что-то вроде самоуспокоения.

«Человек, который закончил ПТУ и сразу пошел работать, он сильнее по жизни какого-нибудь замухрышистого студентика-очкарика. И пока один будет сидеть простым молодым специалистом в какой-нибудь (мат) конторке, другой уже может неплохо зарабатывать и спокойно содержать семью. К примеру, у меня есть знакомый начальник, который окончил ПТУ. И что? Нормальный человек: квартира — в центре, две иномарки». Рабочий, 25 лет (Т).

Любопытно сравнить отношение к образованию в группах «модернистов» и образованных «традиционалистов». Представители обеих групп одинаково полагают, что в современной России без хорошего образования «никуда» , что важны знания, а не только диплом как документ, но это только кажущаяся схожесть. Замечено, что в отношении к образованию у «традиционной» молодежи преобладает чисто потребительское мотивы. Создается впечатление, что для представителей этой группы не существует таких понятий, как «любимая работа», «способности к чему-либо», зато есть понятия «выгодно» и «денежно».

«Я в аспирантуру пошел по чисто денежным мотивам. Например, в банке кандидат ниже зам. начальника не сидит. У меня слишком грандиозные планы. Одно высшее для них маловато. Тут два пути — вширь (второе высшее) и вглубь (аспирантура). Второе высшее я уже получил, осталась аспирантура». Аспирант, 24 года (Т)

«Модернисты» же в этом плане, видимо, менее расчетливы, хотя бы потому, что ни один из них не сказал, что необходимо учиться лишь из прагматических соображений.

Чmо волнуеm «модернисmов» и «mрадиционалис-mов»? Отношение к жизненным проблемам не дифференцировало, как предполагалось, участников опроса по принципу «модернист-традиционалист», а, напротив, объединило. Как оказалось, «модернистов» и «традиционалистов» во многом беспокоят схожие проблемы: выпускников наиболее волнуют вопросы будущего трудоустройства, малообеспеченные респонденты говорят о нехватке денег, работающих расстраивают «плохие отношения» , «интриги» на службе, кто-то переживает из-за проблем личного характера («конфликты», «ссоры», «одиночество») , некоторые жаловались на общественные «неполадки» («турникеты в транспорте», «криминал») . Были и такие, кто говорил: «Ну, проблемы, и что? Они существуют для того, чтобы их решать». Интересно, что респонденты в большинстве своём мыслят ситуативно («здесь и сейчас») и более волнуются из-за проблем, затрагива ющих их лично, тогда как проблемы общесоциального,

№1.- С. 145

глобального характера остаются вне круга их обеспокоенности. Подобное ситуативно-сиюминутное отношение к жизненным проблемам отличает общества, пребывающие, по выражению П. Штомпки, в «травме»29. В целом надо отметить, что перечисленные проблемы во многом типичны в cреде российской молодёжи.

Иммуниmеm к социальным nеременам. Все «модернисты» и «традиционалисты» обнаружили весьма спокойное отношение к происходящим социальным переменам и в случае необходимости готовы подстраиваться под них — сменить профессию, повышать уровень своей квалификации и т.п. Правда, если «традиционалисты» готовы подстраиваться «под жизнь», если «приспичит» , то «модернистами», прежде всего, движет интерес и желание «узнавать что-то и учиться чему-то новому» . Это свидетельствует о выработке в среде современной российской молодежи некоего дополнительного ресурса — своеобразного иммунитета к постоянным социальным изменениям, которого зачастую так не хватает старшим поколениям.

Т. Шанин замечает, что жизнь, полная изменений, — удел всех новых поколений нашего времени: «Своим студентам я сразу же говорю: разница между моим поколением и вашим в том, что в наше время человек осваивал в институте профессию, с которой оставался сорок лет, а если вы не поменяете профессию четыре раза за жизнь, я буду удивлен» [12].

Нравсmвенные ценносmи «модернисmов» и «mра-диционалисmов». Со времен Ф. Тённиса, писавшего о возможных моральных издержках Gesellschaft’ного (в отличие от Gemeinschaft’ного) бытия, распространилось мнение о бездуховности современной (и западной, прежде всего) цивилизации. Причем подобные рассуждения становятся своеобразной интеллектуальной модой: ими козыряют «русские патриоты», их истинность с сожалением признают и многие «либералы-западники». По свидетельствам зарубежных социологов (Дж. Холтон [29]), результаты эмпирических исследований не подтверждают, что «модернизм» якобы ведет к усилению отчуждения и враждебности между людьми. А. Инкелес убежден, что «the modern man» по своим моральным качествам не уступает человеку «традиционному» [34, p. 296]. Кроме того, кажется ошибочным стремление некоторых теоретиков относить моральные нормы к традиционным ценностям, в то время как они — общечеловеческие, и понятия доброты, эмпатии, взаимопомощи вовсе не вступают в противоречие с установками на свободу, независимость, самореализацию и т.п.

Г.Г. Дилигенский [7], изучая образ Запада в российском общественном сознании, обнаружил, что представления россиян о «чёрствости», «зацикленности» западного человека на материальном во многом не соответствуют действительности. Так, в сознании американцев «материальные ценности» (богатство, прибыль и т.п.) занимают более скромное место, чем у россиян, а, например, ценность терпимости, весьма важная для американцев, мало популярна у русских и не идентифицируется ими в качестве «западной» [7, с. 7].

Другое — совместное российско-германское — исследование подтвердило, что немецкая молодежь во многом «современней» и альтруистичней своих российских сверстников [10]. Так, половина немецких и только треть (34%) российских студентов считают важным заботиться об обездоленных [10, с. 97].

По результатам нашего исследования, информанты с «модернистскими» установками обладают, несомненно, более устойчивой системой нравственных принципов, в то время как «традиционалистов» отличает изрядная «моральная гибкость». Например, последние часто затруднялись назвать наиболее значимые для себя «моральные барьеры», утверждая, что «всё допустимо».

«Многое считаю нормальным, почти всё. Ну, я же не знаю, как поведу себя потом, как обстоятельства сложатся, может, и переступлю через какую-то норму. Что ж теперь вешаться из-за каких-то принципов. Если припрёт и реально будет надо, возьму и нарушу. <…> Всё от жизни зависит, как жизнь повернётся». Повар, 22 года (Т).

Респонденты часто обращали внимание на сложность системы нравственных принципов: убийство недопустимо, а в целях самообороны? лгать нельзя, но есть ложь во спасение. Но, несмотря на это, «модернисты» уверены в значимости и «регулятивной способности» моральных механизмов для человека, тогда как большинство «традиционалистов» не желает «заморачиваться на какой-то там морали» .

Респонденты с «модерными» установками наиболее часто в числе абсолютных «моральных барьеров» называли предательство и сознательную подлость.

«Для себя считаю недопустимым предательство, например. Предавать нельзя, абсолютно нельзя… Боюсь сама предать. Боюсь оказаться в такой страшной ситуации, ну, выбора, что ли, когда или ты выживешь или тебе придется предать (заметно волнуется). Знаешь, как в книгах пишут или в фильмах показывают: человека пытают, а он всё равно не выдает. Боюсь, что я бы струсила, поэтому жутко боюсь оказаться в такой ситуации. Смешно, конечно, но мне приходят такие мысли (улыбается). Мне кажется, это очень страшно, когда человек прошел это и струсил. Как потом с этим жить? Я не знаю, как бы я жила с этим. Даже не знаю, что лучше — умереть или жить с осознанием того, что ты — подлец». Студентка, 19 лет (М).

Мораль: для всех одна или для каждого своя? «Модернисты», хотя и признают некоторую относительность морали, убеждены, что существует некий постоянный «набор» моральных норм на все времена — то, что называется общечеловеческими ценностями. В числе таких норм наиболее часто указывают десять заповедей. Примечательно, что о «заповедях Божьих» говорили и те, кто полагает себя неверующим («вера тут совсем ни при чем. Блин, что ж атеистам теперь жить не по нравственным законам, а по каким-то другим? Заповеди для всех подходят: и для верующих, и для неверующих») .

Многих «традиционалистов» вопрос о нравственных принципах ставил в тупик, и они признавались, что никогда раньше не думали об этом. Те же «традиционалисты», которые смогли назвать важные для себя моральные нормы, как правило, считают, что единый кодекс морали — «это что-то устаревшее», и ценности нравственности должны «работать» только в отношении родных и близких.

«По мне, нормы нужны, когда с родными общаешься, а на улицу вышел — всё… забыли». Домохозяйка, 24 года (Т).

Такая позиция напоминает принцип, названный Э. Банфилдом «аморальной семейственностью». Изучая быт и нравы крестьянской общины в Южной Италии, Э. Банфилд обнаружил, что общественные связи и моральные обязательства действовали там лишь внутри семьи; за ее пределами люди не доверяли друг другу и не чувствовали своих обязательств по отношению к кому бы то ни было, будь то соседи, деревня, церковь или нация [28; 33]. По мнению Ф. Фукуямы [28], явление «аморальной семейственности» чрезвычайно опасно для общества и ведет к его вырождению. Отсутствие доверия к кому-либо, кроме членов собственной семьи, не позволяет людям, не связанным узами родства, объединяться в группы или организации, то есть, по сути, заполнить образовавшуюся нишу между семьей и государством, что крайне негативно сказывается на формировании гражданского общества.

Также было замечено, что «модернисты» больше осознают собственные принципы и аттитюды. Если принять во внимание, что мера осознания социальной установки влияет на её «силу», то можно сделать вполне оптимистичный вывод: «модернисты», скорее всего, будут проводить в жизнь свои поведенческие намерения, а менее склонные к саморефлексии «традиционалисты» ещё могут и поменять установки.

Посmуnки, коmорыми гордиmся молодёжь. Специалисты полагают, что при проведении глубинных интервью весьма продуктивным оказывается использование вопросов, которые, хотя и не имеют прямого отношения к теме интервью, однако важны, поскольку помогают уточнить общую направленность интересов и жизненную позицию респондента [25, с. 213]. В нашем исследовании таким уточняющим вопросом стал следующий: «Наверное, в жизни каждого человек есть поступок (или поступки), которым(и) он мог бы гордиться. Подумайте, пожалуйста, чем можете гордиться Вы?»

Подавляющее большинство «модернистов» и «традиционалистов» гордится своей самостоятельностью, способностью идти по жизни «без брата-свата и блата» . Предметом гордости учащихся, как правило, является «честное» поступление в учебное заведение, работающие респонденты горды тем, что «зарабатывают деньги» и «не сидят на шее у родаков» . Кстати, эти высказывания косвенно свидетельствуют о значительной распространенности в российском обществе таких явлений, как блат и «кумовство».

Заметим, что современной молодежи практически не свойственно традиционное понимание «поступка» как действия, имеющего некую нравственную подоплеку. Единицы акцентировали своё внимание на поступках нравственных («помогла незнакомой старушке», «помирил друзей»), большинство же гордится скорее своими личными достижениями без нравственной их оценки.

Круг иденmификаций. По определению, «современный» человек идентифицирует себя с более широким кругом людей, что и подтвердили результаты нашего исследования. Молодые «модернисты» в равной степени считают «своими» семью, друзей (идентификация с ближайшим окружением) и людей со схожими взглядами (идентификация по ценностным ориентациям), для юношей и девушек с «традиционными» установками «свои» — это, прежде всего, члены семьи («эффект улитки»)30.

Агенmы социализации. « Традиционалисты» уверены, что их «воспитали» в первую очередь родители и они сами (результат вышеупомянутой недостаточной са-морефлексии? — М.Я.) , «модернисты» убеждены, что на их мировоззрение и поведение наиболее повлияли семья, друзья, общественная ситуация (процессы модернизации? — М.Я.) , книги.

Сmеnень адаnmированносmи31. Предполагалось, что «модернисты» лучше адаптированы по сравнению с «традиционалистами», однако это гипотеза не подтвердилась. Более 2/3 и тех, и других продемонстрировали хорошие адаптивные способности, причём «традиционалисты» даже немного опережают по этому показателю «модернистов». Поэтому нельзя сказать, что только и только приверженность «современным» взглядам является необходимым ус- ловием успешного существования в России.

Религиозносmь. Результаты исследования не позволяют сказать, что «модерность» или «традиционализм» человека коррелирует с его религиозностью. «Вера в Бога» не является прерогативой какой-либо одной группы: большинство «модернистов» (53,9%) и «традиционалистов» (57,1%) считают себя верующими людьми. Впрочем, это не противоречит данным массовых опросов. Каждый второй россиянин (53%) отмечает, что верит в существование Бога. Также наблюдается тенденция: в среде высокообразованных респондентов доля верующих в Бога обычно меньше [32].

Основные выводы

Как видим, сознание молодежи постсоветского поколения отличает весьма причудливое сочетание противоречащих друг другу «современных» и «традиционных» социальных установок: например, «модернисты» демонстрируют типично «традиционное» отношение к законам, а для молодых «традиционалистов» характерна такая, безусловно, «модерная» черта, как готовность к социальным переменам. Думается, подобной расколотости сознания во многом способствует «кентавризм» самой российской действительности, порожденный частичной модернизацией нашего общества. В сегодняшней России сложилась манипулятивная демократия, которая характеризуется использованием «внешней формы демократического процесса для сокрытия глубоко недемократической, а подчас даже антидемократической сути этого процесса» [19, с. 50].

Как несомненно позитивный факт необходимо отметить то, что в среде современной российской молодежи, судя по москвичам, по-видимому, уже сформировалась группа потенциальных «the modern men». Вместе с тем доля «модернистов», даже в сильноресурсной группе молодежи, слишком мала, чтобы делать какие-либо жизнеутверждающие прогнозы. Т.И. Пономаренко считает, что поведенческие установки человека «ресурсны» и во многом определяются предполагаемой эффективностью будущего действия [20, с. 5]. Если вспомнить, что большинство респондентов из обеих контрастных групп демонстрирует «традиционный» или смешанный типы поведенческих намерений, то разумно предположить, что именно такая стратегия поведения представляется им наиболее действенной и успешной в современном российском обществе32.

Важно заметить, что в собственном исследовании Ин-келеса факторные синдромы «модернизма», как и «традиционализма», оказались столь связанными (нагрузки факторов в общей дисперсии), что, фиксируя один или несколько, можно предположить наличие других свойств, в него входящих. Из этого следует, что в представительных опросах населения можно будет по ответам на «критериальные» вопросы судить о социальной тенденции в российском обществе. По крайней мере, наши пилотные данные не свидетельствует в пользу изменений в сторону идеала «современного» общества, даже если завтра будут доминировать ценности постсоветского поколения.